Особенности формирования золоторудных и незолоторудных кварцевых жил проявления Синильга, Приполярный Урал

Автор: Сокерина Н.В., Котова Е.Н., Шанина С.Н., Голубев Е.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 3 (159), 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128315

IDR: 149128315

Текст статьи Особенности формирования золоторудных и незолоторудных кварцевых жил проявления Синильга, Приполярный Урал

Золотосульфидное проявление Си-нильга расположено в центральной части Приполярного Урала, в верховье р. Пелингичей, и приурочено к экзоконтакту Народинского гранитного массива. Вмещающие породы представлены сланцами пуйвинской свиты среднего рифея. Метаморфизм пород соответствует мусковит-хлоритовой субфации фации зеленых сланцев. На территории проявления обнаружено большое количество гидротермальных кварцевых жил, которые имеют согласное и секущее залегание.

Согласные жилы, более ранние по времени образования, имеют линзовидные, линзовидно-четковидные и извилистые формы. Мощность их колеблется в широких пределах, достигая 3 м. Контакт с вмещающими породами четкий. Наблюдаются околожильные ореолы гидротермального изменения пород. В согласных жилах часто присутствуют кальцит, хлорит, в призаль-бандовой части жил встречается мусковит [6]. В результате гипергенеза многие минералы растворены. Пустоты заполнены охристым материалом.

Более поздние секущие жилы имеют плитовидную форму. Их мощность обычно составляет 0.3—0.5, редко достигает 1 м. По простиранию отдельные жилы прослеживаются на несколько десятков метров. Контакты с вмещающими породами резкие нарушенные. Околожильные ореолы гидротермального изменения пород достигают в ширину 1—1.5 м. Измененные породы более пористые серици-тизированные. Поперечные жилы часто имеют простой, почти мономине-ральный состав. Ha многие из них наложена золотосульфидная минерали- зация. В их составе выявлены галенит, пирит, арсенопирит, мусковит, анкерит, халькопирит, пирротин, сфалерит, марказит, магнетит, рутил, ильменит, анатаз, хлорит, ортоклаз [6]. В результате гипергенеза многие минералы, как и в согласных жилах, растворены. Пустоты часто заполнены бурыми ох-рaми. В занорышах наблюдаются кристаллы горного хрусталя. Отмечены также гетит, гидрогетит, церрусит, англезит, сера, плюмбоярозит, ковелин, малахит, скородит, гематофонит [1]. Золотосульфидная минерализация наложена на жилы, занимающие секущее положение по отношению к сланцеватости вмещающих пород.

Для выявления условий формирования жильного кварца на золоторудном проявлении Синильга были изучены газово-жидкие включения в образцах кварца, проанализированы их морфология и химический состав, определены температуры гомогенизации, установлено содержание элементов-примесей, входящих в кристаллическую решетку этого минерала.

Гомогенизация включений проводилась на серийной установке УМТК-3. В термокамере использовалась хромель-копелевая термопара. Показания снимались с цифрового вольтметра В7-34.

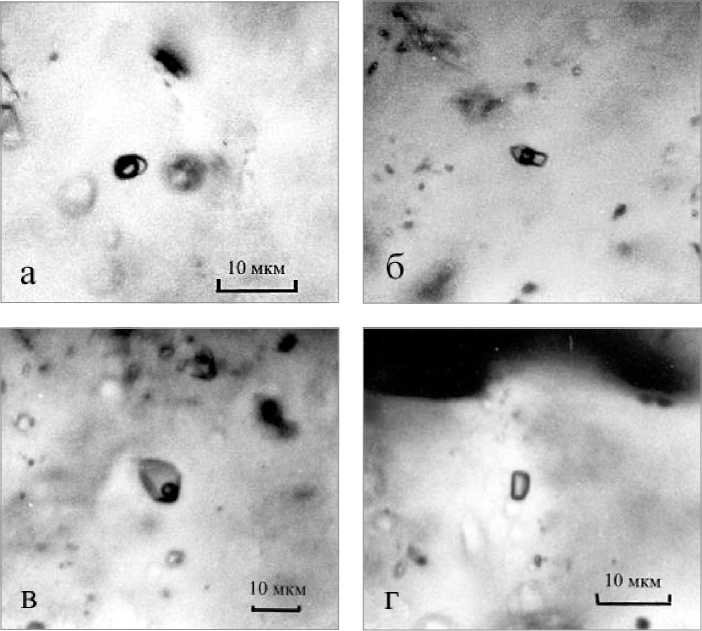

В результате было установлено, что образование жильного кварца в секущих жилах проходило в широком температурном интервале. Температура гомогенизации включений достигала 470 °С. Между относительно высокотемпературными включениями, содержащими большее количество газовой фазы, и низкотемпературными однофазовыми включениями наблюдаются промежуточные генерации газово-жид- ких включений (рис. 1). Следовательно, процесс образования жил протекал постепенно, без длительных перерывов. Обилие расшнурованных включений говорит о том, что кварц подвергался термическому воздействию и активному выщелачиванию. В кристаллах горного хрусталя были обнаружены трехфазовые включения с температурой гомогенизации 170—205 °С, которая считается благоприятной для кристаллизации золота. Основнaя масса золота отложилась после кристаллизации кварца и сульфидов [5]. На это указывает то, что основные его скопления наблюдаются в местах повышенной трещиноватости, лишенных сульфидов. Нередко частицы золота нарастают на грани кристаллов горного хрусталя. Но некоторое их количество отлагалось с более ранними порциями сульфидов, о чем свидетельствуют включения золота в галените и многочисленные сростки этих двух минералов. Для жильного кварца в согласных жилах характерны невысокие (до 200 °С) температуры гомогенизации газово-жидких включений.

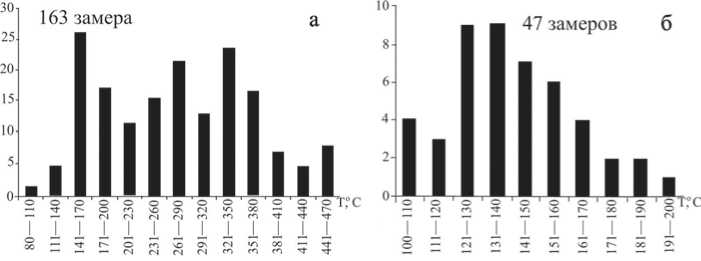

Распределение температур гомогенизации по частотам их встречаемости позволило установить, что для кварца согласных жил (рис. 2) характерно бимодальное распределение их значений. Для кварца секущих (более поздних по врeмени образования) жил характерно полимодальное распределение температур гомогенизации, свидетельствующее о многоэтапном характере гидротермального цикла с активизацией наложенных процессов.

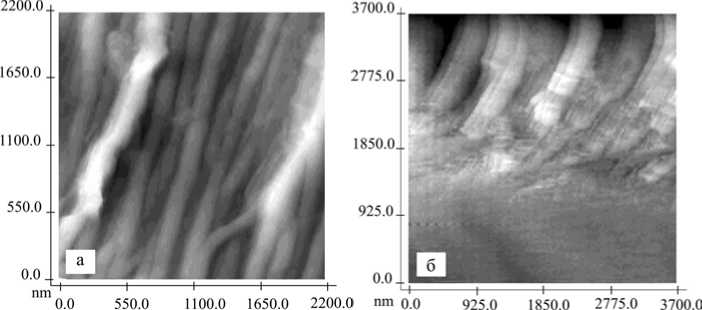

Различия условий формирования отражаются прежде всего в строении кристаллов кварца. Методом атомносиловой микроскопии были изучены 7

Рис. 1. Газово-жидкие включения (в скобках объем газовой фазы, %) в жильном кварце: а, б — из секущих жил: а — первичное (H ≈ 70), б — вторичное (H ≈ 30); в, г — из согласных жил: в — вторичное (H ≈ 10 %), г — вторичное однофазовое

морфологические особенности жильного кварца из секущих и согласных жил, в ходе чего были выявлены некоторые отличия в характере сколовых поверхностей. Под микроскопом скол кварца из секущих жил представлен обычной для скола кристалла гладкой поверхностью, обрывающейся протяженными ступенями с извилистыми краями. Сколы кварца из согласных жил имеют такую же поверхность, но осложненную участками фракталоподобных ступенчатых сколов (рис. 3). Здесь макроступеньки с шагом в несколько микрометров расколоты на десятки разноразмерных микроступенек шириной в среднем около микрометра. В АСМ при дальнейшем увеличении эти микроступеньки также оказываются расщепленными на волокновидные сту-

Рис. 2. Распределение температур гомогенизации для кварца: а — из секущих, б — из согласных жил

пеньки, средняя ширина которых составляет 150 нм, причем разброс размеров очень мал, кривая распределения размеров близка к нормальной (гауссовой). Располагаются эти ступеньки (волокна?) преимущественно субпараллельно, однако на макроуровне наблюдается веерообразное расщепление на пучки. В пределах каждого такого блока имеются единичные отщепленные волокна с отличающимся от других ступенек направлением и плавным характером изгиба. Часть волокон расщепляется, однако не более чем на два волокна, которые после расщепления идут в параллельном контакте друг с другом. Вероятно, наличие таких участков связано со структурными неоднородностями, вызванными многоэтапным характером формирования кристаллов в со- гласных жилах, которые по возрасту являются более древними и, вероятно, подвергались процессам преобразования в большей степени.

В лаборатории «Экоаналит» Института биологии Коми НЦ УрО РАН по методике, разработанной М. Е. Королевым [2], был проанализирован состав водных вытяжек жильного кварца.

В результате было установлено, что для этих вытяжек характерен в основном гидрокарбонатно-кальциевый состав. В анионной части водных вытяжек преобладает анион HCO3–. Вторую позицию в ряду убывания концентраций занимает SO42–, на третьей позиции обычно находится Cl–. В отдельных случаях анионы Cl– содержатся в больших количествах, чем анионы SO42–. Содержание NO3– и NO2– незначительно, и они всегда занимают последние места в этом ряду. Относительные содержания компонентов в водных вытяжках из кварца согласных и секущих жил несколько отличаются. В вытяжках из кварца секущих жил отмечается заметное увеличение концентрации анионов SO42– и NO2–. Концентрация анионов Cl– и NO3– возрастает несущественно. Наибольшее количество анионов HCO3– наблюдается в водных вытяжках из кварца согласных жил.

В катионной части водных вытяжек преобладает Ca2+. Второе место в ряду убывания концентраций обычно занимает K+. Третьим чаще всего является Mg2+, который в отдельных случаях превосходит по содержанию K+, а иногда может уступать Na+ и NH4+. Содержание катионов NH4+ обычно незначительно, но в нескольких пробах оно превосходит концентрации Na+ и Mg2+. Относительные содержания компонентов в катионной части водных вытяжек из согласных и секущих жил тоже немного отличаются. В водных вытяжках из кварца секущих жил отмечается повышенная концентрация NH4+, количество K+ увеличено незначительно. Содержания Ca2+, Na+ и Mg2+ в водной вытяжке из кварца секущих жил заметно ниже.

Состав газов во включениях был проанализирован на газовом хроматографе «Хром-5» с приставкой для термического вскрытия включений. Результаты исследования показали, что к основным компонентам флюидов относятся CO2 и H2O (табл. 1). В кварце секущих жил ведущим газовым компонентом является СO2. Второе место по содержанию в составе газово-жидких

Рис. 3. Поверхность скола жильного кварца из согласных жил: а — волокнистая, б — на границе фаз

Таблица 1

Состав газов в газово-жидких включениях в жильном кварце, мкг/г

|

Тип жил |

N 2 |

CO |

CH 4 |

CO 2 |

H 2 O |

∑ |

|

Секущие |

1.4—12.9 |

1.1—4.0 |

0.2—0.6 |

16.1—111.3 |

12.6—101.2 |

42.1—150 |

|

(12 проб) |

6.3 |

2.0 |

0.4 |

55.1 |

38.4 |

102.1 |

|

Согласные |

0—3.0 |

0.2—3.5 |

0—0.7 |

8.5—20.9 |

6.6—216.2 |

20.6—241.6 |

|

(11 проб) |

1.4 |

1.6 |

0.2 |

12.5 |

35.2 |

50.9 |

Примечание. Над чертой указаны пределы содержаний, ниже — среднее значение. Нагрев образцов осуществлялся до 500 °С

включений занимает H2O. Далее следуют N2, CO и CH4.

В газово-жидких включениях в кварце согласных жил преобладает H2O. Следующим наиболее значимым компонентом является СO2. Третье место по содержанию в составе этих включений принадлежит CO. Количество таких газов, как N2 и CH4, очень незначительно, причем, как правило, N2 содер- жится в больших количествах, чем CH4.

Если сравнить относительные содержания этих газов во включениях кварца из секущих и согласных жил, то получится, что в секущих жилах резко возрастает роль таких компонентов, как СO2 и N2. Для согласных жил характерно повышенное содержание CO и H2O.

Условия формирования кварцевых жил отражаются не только на составе минеральных и газово-жидких включений в кварце, но и на содержании элементов-примесей, входящих в кристаллическую решетку кварца. Это подтвердилось при сравнительном радиоспектроскопическом изучении кварца из золоторудных и безрудных жил проявления Синильга. Содержа- ние самых распространенных структурных примесей алюминия и германия в кварце оценивалось по стандартной методике на основе измерения концентраций связанных с ними парамагнитных центров [7]. Спектры регистрировались в порошковых препаратах на серийном радиоспектрометре Х-диапазона SE/X-2547 (RadioPAN,

Польша). Результаты исследований показали, что кварц как из секущих (золоторудных), так и из согласных (безрудных) жил содержит парамагнитные [AlO4]0-центры (табл. 2). Причем содержание этих центров в кварце секущих жил в среднем выше, чем в кварце согласных жил. Содержание [GeO4/Li+]0-центров во всех пробах кварца значительно ниже, чем содер-

Таблица 2

Содержание парамагнитных центров в жильном кварце

|

Тип жил |

Рудная минерализация |

Парамагнитные центры |

|

|

[AlO 4 ]0, усл. ед. |

[GeO4/Li+]0, усл. ед. |

||

|

Секущие |

Видимое золото, галенит, пирит |

31—66 (21) 52 |

0—0.05 (22) 0.01 |

|

Согласные |

Отсутствует |

27—57 (6) 41 |

Следы (6) |

Примечание. Содержание алюминиевых центров в кварце измерено в пробах после отжига при температуре 1000 °С и облучения дозой 30 Мрад; содержание германиевых центров — после отжига при температуре 500 °С и облучения дозой 0.5 Мрад. Над чертой — пределы содержаний, ниже — среднее значение, в скобках количество проб. Концентрация парамагнитных центров в 1 усл. ед. по порядку величины составляет 1 ppm

жание [AlO4]0-центров. Они более ха- рактерны для кварца секущих жил, в то время как в кварце согласных жил они либо не выявляются, либо определяются на уровне следов.

Заключение

Отличительной особенностью золоторудных кварцевых жил является наличие газовых включений, включений с большим количеством СО2 и трехфазовых включений, в которых третья фаза представлена жидкой углекислотой.

Для золоторудного кварца характерен широкий диапазон температур минералообразования. Температура гомогенизации включений достигает 470 °С. При таких высоких температурах, вероятно, происходила миграция золотоносных комплексов. При снижении температуры минералообразования эти комплексы разрушались с выделением самородного золота.

В золоторудном кварце между относительно высокотемпературными включениями, содержащими большее количество газовой фазы, и низкотемпературными однофазовыми включениями наблюдаются промежуточные генерации газово-жидких включений. Это говорит о том, что процесс образования жил протекал стадийно в течение длительного периода.

Для золоторудных кварцевых жил характерно повышенное, по сравнению с незолоторудными жилами, содержание [AlO4]0- и [GeO4/Li+]0-цен-тров. Это, вероятно, связано с более высоким содержанием этих компонентов в рудообразующих растворах.

Состав водных вытяжек из кварца золоторудных жил отличается повышенным содержанием иона аммония, значение NH4+/Ca2++Mg2++Na++K+ в среднем равно 0.07. Для кварца безруд-ных жил значение этого соотношения равно 0.02. Известно, что азот — силь- ный комплексообразователь, комплек- сы золота с наличием ионов аммония устойчивее хлоридных и сульфидных [4]. Анализ данных по ряду золотосульфидных месторождений показал прямую корреляцию между содержанием NH4+ в слюдах и содержанием золота в породе [1—3 и др.]. Это свидетельствует об активной роли аммиака в формировании золоторудных месторождений. Данное предположение подтверждается еще и тем, что все эндогенные месторождения золота связаны с зонами тектонической активи-

зации, которые являются активными «поставщиками» аммиака.

Список литературы Особенности формирования золоторудных и незолоторудных кварцевых жил проявления Синильга, Приполярный Урал

- Барсуков В. Л., Козаренко С. В., Ахматова М. В. Аммонийсодержащие слюды в околорудных метасоматитах колчеданных и золотосульфидных месторождений // Основные проблемы теоретической и прикладной минералогии: Тез. докл. М., 1985. С. 135-136.

- Королев М. Е. Разработка критериев прогнозной оценки золоторудных полей Южно-Енисейского золотоносного района с определением доли легкообогатимых золотокварцевых руд на основе изучения газово-жидких включений жильного кварца методом водных вытяжек (Рыбинская рудная зона и др.). Казань, 1989. 86 с.

- Матяш И. В., Багмут Н. Н. Азотсодержащие парамагнитные центры в калиевых полевых шпатах и их прикладное значение // Основные проблемы теоретической и прикладной минералогии: Тез. докл. М., 1985. С. 221-222.

- Паддефет Р. Химия золота. М.: Мир, 1982. 259 с.

- Тарбаев М. Б. Кузнецов С. К. Золоторудное проявление Синильга на Приполярном Урале // Сыктывкарский минералогический сборник. Сыктывкар: Геопринт, 1996. № 25. С. 94-103. (Тр. Ин-та геологии Коми НЦ УрО АН СССР. Вып. 90)

- Тарбаев М. Б., Янулова Л. А., Филиппов В. Н. Минералогия зоны окисления одного из рудопроявлений Урала // Минералогия Тимано-Североуральского региона. Сыктывкар, 1989. С. 130-137. (Тр. Инта геологии Коми НЦ УрО АН СССР. Вып. 72).

- Экспрессное определение методом ЭПР содержаний изоморфных примесей в образцах кварцевого сырья: Методические рекомендации. М.: ВИМС, 1991.