Особенности фрамбоидальных пиритов Михеевского медно-порфирового месторождения (Южный Урал)

Автор: Леонова Л.В., Азовскова О.Б., Сорока Е.И.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 9 (345), 2023 года.

Бесплатный доступ

Фрамбоидальные пириты в ассоциации с битумами были обнаружены в аргиллизитах Михеевского медно-порфирового месторождения Южного Урала. Широкое проявление низкотемпературного метасоматоза - аргиллизации - является особенностью месторождения. Присутствие битумов предполагает наличие веществ, необходимых для обитания микробиальных сообществ, включающих элементоотлагающие бактерии. При изучении образцов из аргиллизитов Михеевского месторождения при помощи сканирующей электронной микроскопии с высоким разрешением выявлены сохранившиеся во фрамбоидах минерализованные биоплёнки и скопления внеклеточных биополимеров, в которых наблюдаются затравки формирующихся пиритов. Эти образования являются признаками бактериального происхождения фрамбоидальных пиритов в аргиллизитах Михеевского месторождения.

Михеевское медно-порфировое месторождение, аргиллизиты, фрамбоидальные пириты, минерализованные биоплёнки

Короткий адрес: https://sciup.org/149144392

IDR: 149144392 | УДК: 550.72 | DOI: 10.19110/geov.2023.9.2

Текст научной статьи Особенности фрамбоидальных пиритов Михеевского медно-порфирового месторождения (Южный Урал)

Термин «фрамбоид» возник из-за внешнего сходства минеральных микроагрегатов с ягодами малины (франц. la framboise — малина) (Раст, 1935) и характеризует их морфологию. По минеральному составу эти агрегаты могут быть представлены сульфидами: пиритом, троилитом, марказитом, гель-пиритом или оксидами железа: грейгитом, магнетитом, макинавитом. Обычно это шарообразные обособления диаметром 2—50 мкм с кристаллитами (микрокристаллами) 0.25— 2 мкм, но также могут формироваться скопления неупорядоченных кристаллитов. Нередко они приурочены к пустотам пород, полостям макробиоты и ма-крофоссилий. Фрамбоидальные пириты встречаются в донных отложениях современных озер (Suits et al., 1998; Масленникова и др., 2015) и грязевых вулканов. Установлены они также в породах палеозойского и мезозойского возраста.

В настоящее время нет единого мнения по поводу происхождения фрамбоидальных пиритов (биогенное или абиогенное). Например, в экспериментах по химическому синтезу пиритов были получены подобные структуры без участия микроорганизмов (Ohfuji, Rickard, 2005), однако это были отдельные октаэдры, но не фрамбоиды с типичными признаками (оболочки вокруг кристаллитов и чехлы на шаровидных скоплениях).

Было установлено (Кизильштейн, Минаева, 1972), что фрамбоидальным формам пирита предшествует образование коацерватных капель гидрата закиси железа, которые в процессе бактериальной сульфатре-дукции замещаются сульфидами железа. Микробио-генный источник сероводорода отнюдь не является обязательным, но коацерватный механизм играет определяющую роль во всех случаях.

В настоящее время сторонников модели формирования фрамбоидов как результата жизнедеятельности бактерий становится всё больше (Масленников и др., 2016; Антошкина и др., 2017; Butler et al., 2000; Астафьева и др., 2005; Yi-Ming Gong et al., 2008). По мнению ученых (Ленгелер и др., 2005; Соколова и др., 1964),

в формировании сульфидных фрамбоидов участвуют прокариотные организмы, извлекающие энергию при окислении серы из сероводорода, тиосульфата, самородной серы. Вещество клеток бактерий не фоссили-зируется, однако продукты микробиальной жизнедеятельности, такие как внеклеточные биополимеры, биоплёнки, некоторые метаболиты, способны минерализоваться в осадке и сохраняться в породах длительное время (Заварзин, 1993; Орлеанский и др., 2007). При изучении фрамбоидальных пиритов в образцах из разновозрастных отложений, в том числе измененных пород, можно обнаружить признаки, указывающие на первоначально микробиальное происхождение пиритов (например, наличие минерализованных биопленок и чехлов). Это представляется важным, т. к. позволяет уточнить генезис отложений.

На Михеевском медно-порфировом месторождении нами изучались фрамбоидальные пириты, образованные в аргиллизитах. Колломорфные и фрамбоидальные пириты являются признаками придонной гидротермально-осадочной фации (Масленников и др., 2016), поэтому целью наших исследований было выявление генезиса исследуемых образований и возможной связи формирования фрамбоидального пирита с бактериальной жизнедеятельностью. Кроме того, морфологические особенности пирита могут служить и признаками рудоносности отложений. Исследователи золотого оруденения некоторых терригенных комплексов Северо-Востока России считают, что морфолого-генетические особенности пирита позволяют выделить рудный пирит, который обычно имеет гидротермальный генезис (Соцкая и др., 2022). На золоторудном месторождении Кумтор осадочно-диагенетический пирит рассматривается в качестве источника многих химических элементов (в частности, Cu, Se, Zn, Pb, Ag, Au), которые мобилизуются в раствор и переотлагаются на гидротермальной стадии в виде собственных минералов (Шевкунов и др., 2018). На колчеданных месторождениях Южного Урала (Галкинское, Учалинское) встречается колломорфный пирит с ростовой зональностью, обогащённый As, Sb, Cu, Ag, Au (Викентьев, 2015) на одной из стадий гидротермального рудообразования. Аргиллизиты Михеевского месторождения также являются рудоносными (Azovskova et al., 2019), однако изучаемые пириты являются более поздними по отношению к аргиллизитовой стадии рудообразования. Их геохимические особенности пока детально не изучены. Низкотемпературные гидротермальные процессы на Михеевском месторождении предположительно являются многостадийными и могут быть связаны с разными этапами геологического развития Урала, в том числе с поздней ( Mz-Kz ) тектономагматической активизацией (Азовскова и др., 2021).

Методы изучения

Изображения сканирующей электронной микроскопии (SEM) и энергодисперсионные спектры (EDS) были получены с помощью сканирующих электронных микроскопов JEOL JSM-6390LV и TESCAN MIRA LMS (S6123), оснащенных спектрометром INCA Energy 450 X-MaxEDS и программным обеспечением AZtecOne. Образцы изучались в полированных шлифах и аншли-фах, напыление углеродное.

Тепловые эффекты исследовались методом дифференциально-термического анализа (ДТА) на установке синхронного термического анализа STA 449 F5 Jupiter, NETZSCH. Измерения ТГ-ДТА проводились в тиглях из оксида алюминия α -Al2O3 в потоке синтетического воздуха 50 мл/мин со скоростью нагрева 10 °C/мин в температурном интервале 30—1100 °С, а также на де-риватографе Q-1500 D фирмы «МОМ». Измерения методом ТГ-ДТА проводились в платиновых тиглях в воздушной среде со скоростью нагрева 10 °C/мин в температурном интервале 30—1100 °С. Исследования были выполнены в ЦКП «Геоаналитик» (ИГГ УрО РАН, Екатеринбург).

Объекты исследований

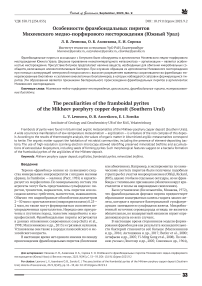

Фрамбоидальные пириты были обнаружены в процессе изучения аргиллизитов Михеевского месторождения. Это месторождение (Мо, Au)-Cu-порфировых руд расположено в Варненском районе Челябинской области, в 250 км южнее Челябинска (рис. 1), и является одним из наиболее значительных объектов порфирового типа на территории России.

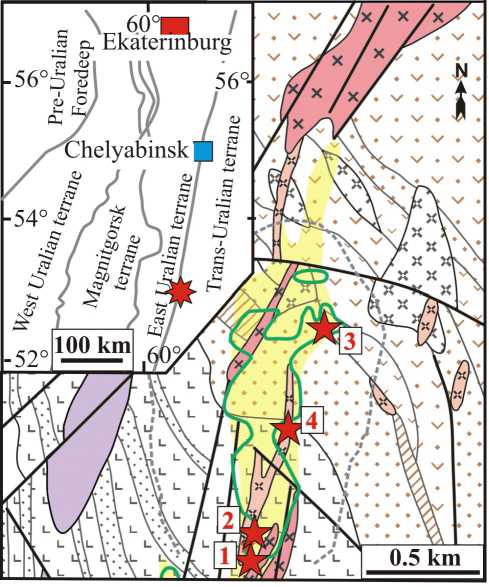

В региональном геотектоническом плане месторождение приурочено к границе крупных структур — Восточно-Уральской и Зауральской мегазон. Порфировое оруденение имеет раннекаменноугольный (турней-ский) возраст (Re-Os-датирование, Tessalina, 2017), оно пространственно и генетически связано с малыми интрузиями михеевского комплекса D3-С1 (Грабежев, 2014). На месторождении широко проявлен низкотемпературный метасоматоз (аргиллизация). Установлено (Azovskova et al., 2019), что этот тип метасоматитов имеет промышленную рудоносность. Аргиллизиты часто приурочены к крутопадающим зонам тектонических нарушений, дайкам и их экзоконтактам. В верхней части разреза они представляют собой неравномерные площадные образования мощностью до 46 м. Предполагается два или три этапа аргиллизации (Азовскова и др., 2021). Последний из них, вероятно, связан с позднемезозойской тектономагматической активизацией региона и с позднемеловой морской трансгрессией (Azovskova et al., 2019; Азовскова и др., 2021). Аргиллизиты участками слабобитуминизиро-ваны (рис. 2, a). По результатам термовесового анализа (рис. 2, b) значения органического углерода попадают в область керита, точнее слабо изменённых органических веществ (рис. 2, c).

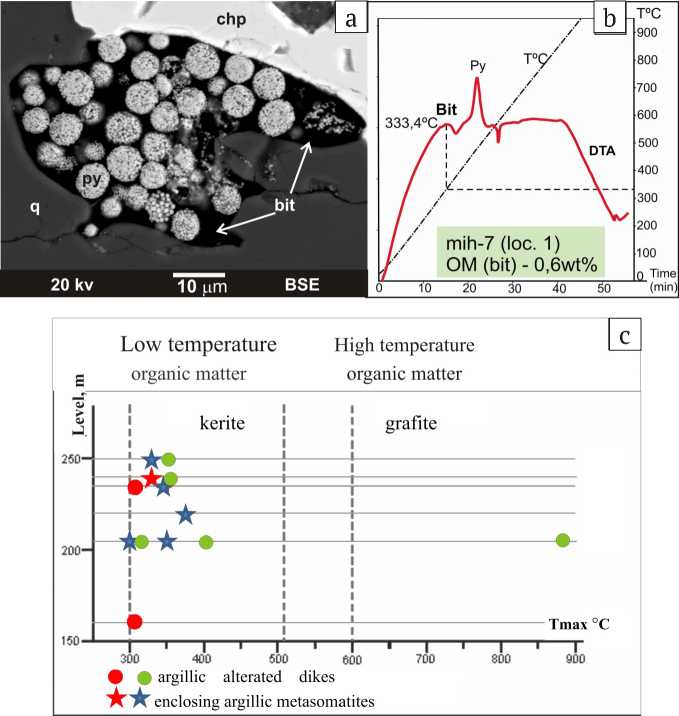

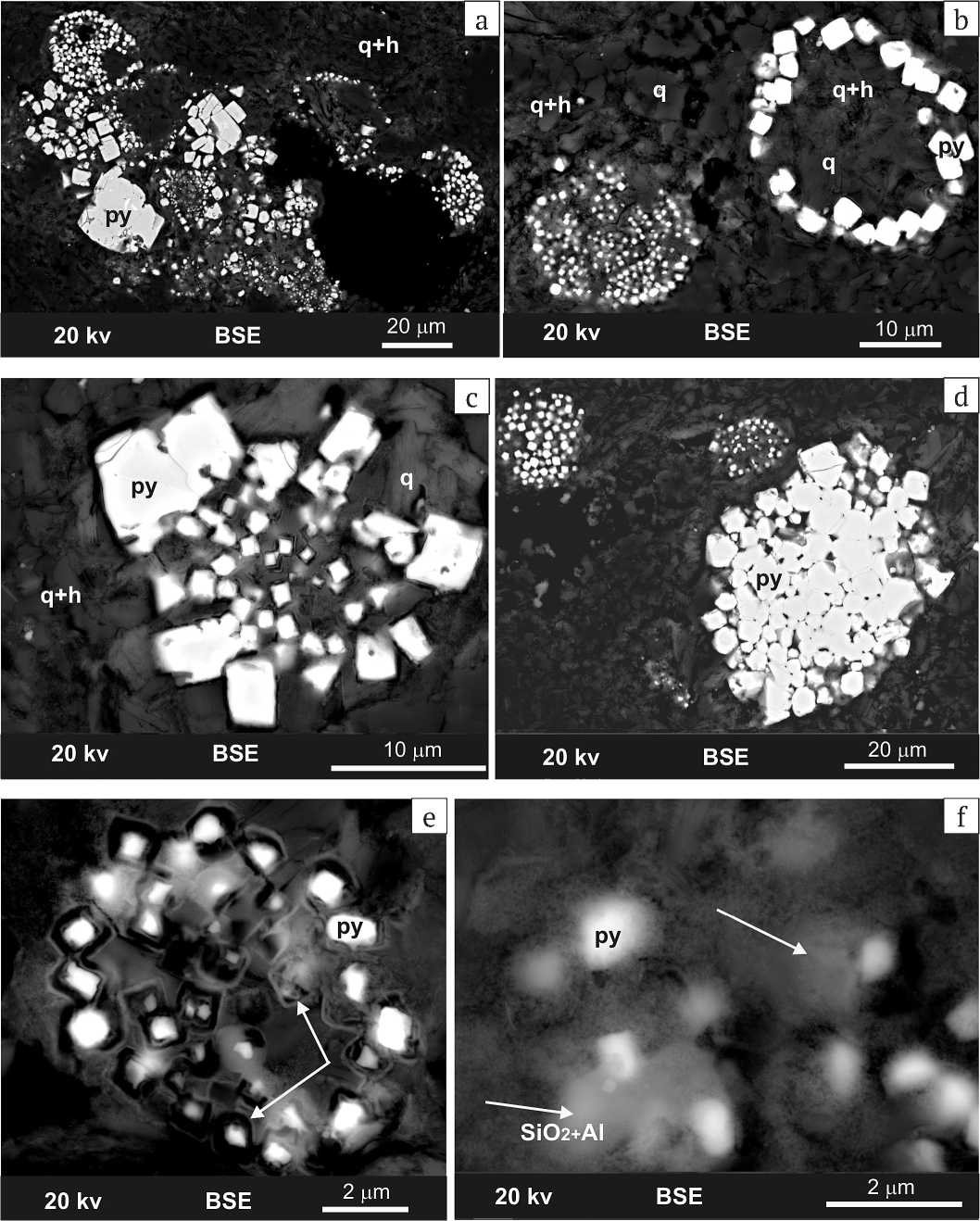

При детальном изучении фрамбоидального пирита из аргиллизитов было установлено его морфологическое разнообразие. На СЭМ-фото (рис. 3, а) в скоплении фрамбоидальных пиритов наблюдаются массивные кубические формы в тесной ассоциации с мелкими кристаллитами, упорядоченными в виде шара, сферы и хаотически расположенными. Кристаллиты могут заполнять частично или полностью внутреннее пространство фрамбоида (рис. 3, b). Причем размер кристаллитов в «кольце» (видимый срез сферы) многократно крупнее, чем в шаровидном скоплении. Проблематично объяснить чисто хемогенной моделью образование фрамбоидов столь различной морфологии, при том что расстояние между этими обособлениями всего лишь 10 мкм. Встречаются и такие формы, где мелкие кристаллиты расположены в центре обосо-

Рис. 1. Обзорная карта и геологическая схема Михеевского месторождения (по: Plotinskaya, 2018) с точками находок фрамбоидального пирита.

Вулканогенно-осадочные образования нижнего девона (D1) : 1—2 — верхняя вулканогенная толща: 1 — афировые базальты, лавокластиты, 2 — кремнистые и углисто-кремнистые сланцы, песчаники; 3—6 — нижняя вулканогенно-осадочная толща: 3 — туфопесчаники, песчаники; 4 — грубообломочные вулканокластические породы (туфы, туффиты), 5 - андезиба-зальты порфировые, 6 — силицитовые сланцы, кварциты. Интрузивные образования: 7 — серпентиниты и апосерпен-тинитовые породы; 8—10 — гранитоиды михеевского комплекса ( С1 ): плагиогранодиорит-порфиры (8), диорит-пор-фиры (9), кварцевые диориты (10); 11 — диоритовые и дацитовые порфиры ульяновского комплекса ( D3 ); 12 — тектонические нарушения; 13 — рудная зона с Cu > 0.3 %; 14 — контур промышленных аргиллизитовых руд («рыхлые сульфидные руды») на поверхности; 15 — контур карьера на июль 2016; 16 — точки находок фрамбоидального пирита; 17 — Михеевское месторождение на обзорной схеме

Fig. 1. Overview map and geological scheme of the Mikheev deposit (according to Plotinskaya, 2018) with framboidal pyrite finds.

Lower Devonian volcanogenic-sedimentary formations of the (D1): 1, 2 — upper volcanogenic sequence: 1 — aphyric basalts, lava-clastites, 2 — siliceous and carbonaceous-siliceous shales, sandstones; 3—6 — lower volcanogenic-sedimentary sequence: 3 — tuff sandstones, sandstones; (4) coarse clastic volcaniclastic rocks (tuffs, tuffites), (5) porphyritic basaltic andesites, (6) silicite schists, quartzites. Intrusive formations: 7 — serpentinites and aposerpentinite rocks; 8—10 — granitoids of the Mikheev complex (C1): plagiogranodiorite porphyry (8), diorite porphyry (9), quartz diorites (10); 11 — diorite and dacitic porphyries of the Ulyanovsk complex (D3). 12 — tectonic disturbances; 13 — ore zone with Cu > 0.3 %; 14 — contour of industrial argilliс ores («loose sulfide ores») on the surface; 15 — quarry outline as of July, 2016; 16 — points of finds of framboidal pyrite; 17 — Mikheev field in the overview scheme бления, а существенно более крупные — по периферии (рис. 3, c) или без иерархии по размерам (рис. 3, d).

Но наибольший интерес в изученных образцах представляют находки минерализованных биоплёнок. На СЭМ-фото (рис. 3, е) на них указывают стрелки. Хотя эти образования очень тонкие (0.1 мкм), на спектрах ЭДС фиксируются сигналы Si и O, иногда Al. Однако только по ЭДС-спектрам невозможно установить, какой именно минерал заместил биоплёнки. Кроме того, в центре ячеек находятся, вероятно, затравки будущих кристаллитов пирита (рис. 3, е). Предположительно, их рост может регламентироваться биопленками. В неупорядоченных фрамбоидах пириты наблюдаются в скоплениях внеклеточных биополимеров, минерализованных SiO2 (рис. 3, f). На СЭМ-фото минерализованные биополимеры (показаны стрелками) выглядят как полупрозрачные сгустки, вероятно негативно влияющие на четкость изображения самих пиритов.

Обсуждение полученных результатов и выводы

Изучены фрамбоидальные пириты Михеевского медно-порфирового месторождения, обнаруженные в метасоматически измененных породах (аргиллизи-тах). Аргиллизиты формируются под воздействием га- зофлюидных кислых растворов, pH которых изменяется от 5—6 до 1—2. Растворы насыщены SO42+, НСО-3, СО32+, CH4, F-. Температурный интервал образования аргиллизитов — 300—50 °С, чаще 200—50 °С. Процесс характеризуется привносом К, Na, Са, Мn, Si. В результате исходные породы замещаются глинистыми минералами (смектитами, хлорит-смектитами, каоли-нит-смектитами, минералами подгруппы каолинита и др.) с новообразованными кварцем, полевым шпатом, карбонатами, хлоритом, а также неокисленными сульфидами (пирит и др.).

На Михеевском месторождении фрамбоидальные пириты нередко непосредственно связаны с микропроявлениями битумов (рис. 2, a), что может косвенно свидетельствовать об их бактериальном происхождении. Приуроченность сообществ прокариот к нефтям отмечали Розанова и др. (1982), Назина* (2000). В изученных образцах с фрамбоидальными пирита-

Рис. 2. Михеевское месторождение, фрамбоидальные пириты из аргиллизитов: a — СЭМ-фото линзы с битумом и фрамбоидальными пиритами; b — термограмма анализа битума с фрамбоидальными пиритами; c — график, показывающий степень изменённости органического вещества (битума). Обозначения: py — пирит, bit — битум, q — кварц, chp — халькопирит; — аргиллизированные порфировые дайки; — площадные аргиллизиты. Цветом обозначены участки опробования (см. рис. 1): синим — участок 1; красным — участок 2; зеленым — участок 3

-

Fig. 2. Mikheev deposit, framboidal pyrites of the argillic metasomatites: a — SEM photo of a lens with bitumen and framboidal pyrites; b — thermogram of analysis of bitumen with framboidal pyrites; c — graph showing the degree of alteration of organic matter (bitumen). — argillic alterated dikes ; — enclosing argillic metasomatites. The color indicates the

sampling areas (Fig.1): blue — 1 area; red — 2 area; green — 3 area. Designations: py — pyrite, bit — bitumen, q — quartz, chp — chalcopyrite ми обращает на себя внимание хорошая сохранность минерализованных кремнеземом биоплёнок и сгустков с затравками пиритов. Известно, что при неблагоприятных внешних условиях многие микробиальные организмы (бактерии, цианобактерии, актино-мицеты и др.) и микромицеты выделяют защитную слизь — внеклеточные биополимерные вещества (Мудрецова-Висс и др., 2014), способные минерализоваться в том числе диоксидом кремния (Toporski et al., 2002; Орлеанский и др., 2007). Минерализованные кремнеземом сгустки и пленки во фрамбоидах изученных образцов мы рассматриваем как первоначально слизистые образования внеклеточных биополимеров.

Неизвестно, какие конкретно представители микробиоты участвовали в формировании фрамбоидов в данном случае. Однако само наличие биоплёнок и сгустков свидетельствует о способности выделять внеклеточные биополимеры этими ископаемыми микробными организмами. Мы предполагаем, что одновременное присутствие в ячейках фрамбоидов уже сформированных кристаллитов пирита (возможно, за- травок) (рис. 3, е) может свидетельствовать, что не все кристаллиты пирита формировались одновременно (рис. 3, b — в центре «кольца»). Кроме того, по нашим представлениям, внеклеточные биополимеры, вероятно, служили питательной средой для пиритотлага-ющих прокариот. В таком случае ископаемые фрамбоидальные пириты являются продуктами жизнедеятельности микробных трофически связанных сообществ.

Таким образом, в результате изучения фрамбоидов пирита из аргиллизитов Михеевского медно-порфирового месторождения были установлены признаки их микробиального происхождения.

Исследования выполнены в рамках государственного задания ИГГ УрО РАН, тем № 123011800014-3 и № 123011800011-2 с использованием оборудования ЦКП «Геоаналитик» ИГГ УрО РАН. Дооснащение и комплексное развитие ЦКП «Геоаналитик» ИГГ УрО РАН осуществляется при финансовой поддержке гранта Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Соглашение № 075-15-2021-680.

Рис. 3. СЭМ-фото фрамбоидальных пиритов различной морфологии:

а — скопление с крупными кубическими кристаллами в тесной ассоциации с фрамбоидами; b — фрамбоидальные пириты с кристаллитами, частично и полностью заполнившими внутреннее пространство; с — обособление с мелкими кристаллитами пирита, расположенными в центре, а c существенно более крупными — по периферии; d — фрамбоиды без иерархии кристаллитов по размерам; e — минерализованные биоплёнки с кристаллитами-затравками в срезе, стенки биоплёнок показаны стрелками; f — скопления внеклеточных биополимеров с затравками пиритов в неупорядоченных фрамбоидах. Стрелками показаны сгустки минерализованного (SiO2 + Al) внеклеточного биополимера.

Обозначения: py — пирит, q — кварц, q + h — кварц-гидрослюда, SiO2 + Al — диоксид кремния с примесью алюминия

-

Fig. 3. SEM-images of framboid pyrites of different morphology:

a — accumulation with large cubic crystals in close association with framboids; b — framboidal pyrites with crystallites partially and completely filling the inner space; c — segregation with small pyrite crystallites located in the center, and much larger crystallites along the periphery; d — framboids without a hierarchy of crystallites in size; e — mineralized biofilms with seed crystallites in the section, biofilm walls are shown by arrows; f — accumulations of extracellular biopolymers with pyrite seeds in disordered framboids.

Arrows show clots of mineralized (SiO2 + Al) extracellular biopolymer.

Designations: py — pyrite, q — quartz, q + h — quartz-hydromica, SiO2 + Al — silicon dioxide with an admixture of aluminum

Список литературы Особенности фрамбоидальных пиритов Михеевского медно-порфирового месторождения (Южный Урал)

- Азовскова О. Б., Ровнушкин М. Ю. Особенности минералогии и вероятная модель образования аргиллизитов («рыхлых сульфидных руд») Михеевского Сu-порфирового месторождения, Южный Урал // Россыпи и месторождения кор выветривания XXI века: задачи, проблемы, решения: Материалы XVI Междунар. совещ. по геологии россыпей и месторождений кор выветривания. Воронеж, 2021. С. 12—14.

- Azovskova O. B., Rovnushkin M. Yu. Features of mineralogy and a probable model of the formation of argillisites («loose sulfide ores») of the Mikheevskoe Cuporphyry deposit, Southern Urals. Placers and deposits of weathering crusts of the 21st century: tasks, problems, solutions. Materials of the 16th International Meeting on the geology of placers and weathering crust deposits. Voronezh, 2021, pp. 12—14.

- Антошкина А. И., Рябинкина Н. Н., Валяева О. В. Генезис сидеритовых конкреций из терригенной толщи нижнего карбона на Приполярном Урале // Литология и полезные ископаемые. 2017. № 2. С. 130—144.

- Antoshkina A. I., Ryabinkina N. N., Valyaeva O. V. Genesis of siderite nodules from the Lower Carboniferous terrigenous sequence in the Subpolar Urals. Lithology and Mineral Resources, 2017, No. 2, pp. 130—144.

- Астафьева М. М., Розанов А. Ю., Хувер Р. Фрамбоиды: их структура и происхождение // Палеонтологический журнал. 2005. № 5. С. 1—7.

- Astafieva M. M., Rozanov A. Yu., Hoover R. Framboids: their structure and origin. Paleontological Journal, 2005, No. 5, pp. 1—7.

- Викентьев И. В. Невидимое и микроскопическое золото в пирите: методы исследования и новые данные для колчеданных руд Урала // Геология рудных месторождений. 2015. Т. 57. № 4. С. 267—298.

- Vikentyev I. V. Invisible and microscopic gold in pyrite: methods and new data for massive sulfide ores of the Urals. Geology of ore deposits, 2015, V. 57, No. 4, pp. 237—265.

- Грабежев А. И. Новониколаевский (Mo, Au)-Cu-порфировый рудный узел (Южный Урал): петрогеохимия рудоносных гранитоидов и метасоматитов // Литосфера. 2014. № 2. С. 60—76.

- Grabezhev A. I. Novonikolaevsky (Mo, Au)-Cu-porphyry ore cluster (Southern Urals): petrogeochemistry of orebearing granitoids and metasomatites. Lithosphere, 2014, No. 2, pp. 60—76 (in Russian)

- Заварзин Г. А. Развитие микробных сообществ в истории земли. Проблемы доантропогенной эволюции биосферы. М.: Наука, 1993. С. 212—222.

- Zavarzin G. A. Development of microbial communities in the history of the earth. Problems of pre-anthropogenic evolution of the biosphere. Moscow: Nauka, 1993, pp. 212—222 (in Russian)

- Кизильштейн Л. Я., Минаева Л. Г. Происхождение фрамбоидальных форм пирита // Доклады АН СССР. 1972. Т. 206. № 5. С. 1187—1189.

- Kizilshtein L. Ya., Minaeva L. G. Origin of the framboidal pyrite forms. Doklady Earth Sciences, 1972, V. 206, No. 5, pp. 1187—1189. (in Russian)

- Ленгелер Й., Древс Г., Шлегель Г. Современная микробиология. Прокариоты: в 2 т. М.: Мир, 2005. 49 с.

- Lengeler J., Drews G., Schlegel G. Modern microbiology. Prokaryotes: in 2 volumes. Moscow: Mir, 2005, 49 р. (in Russian)

- Масленникова А. В., Блинов И. А., Удачин В. Н. Фрамбоидальный пирит в донных отложениях озер Южного Урала: Научное издание. Миасс: ИМин УрО РАН, 2015. С. 215—218 с.

- Maslennikova A. V., Blinov I. A., Udachin V. N. Framboidal pyrite in bottom sediments of lakes in the Southern Urals. Scientific edition. Imin UB RAS Miass, 2015, pp. 215— 218. (in Russian)

- Масленников В. В., Аюпова Н. Р., Масленникова С. П., Целуйко А. С. Гидротермальные биоморфозы колчеданных месторождений: микротекстуры, микроэлементы и критерии обнаружения. Екатеринбург: РИО УрО РАН, 2016. 387 с.

- Maslennikov V. V., Ayupova N. R., Maslennikova S. P., Tseluiko A. S. Hydrothermal biomorphoses of sulfide deposits: microtextures, trace elements and detection criteria Yekaterinburg: RIO UB RAS, 2016, 387 р. (in Russian)

- Мудрецова-Висс К. А., Дедюхина В. П., Масленникова Е. В. Основы микробиологии: Учебник / Владивостокский университет экономики и сервиса. 5-е изд., испр., пересм. и доп. М.: ИНФРА-М, 2014. 354 с.

- Mudretsova-Viss K. A., Dedyukhina V. P., Maslennikova E. V. Fundamentals of microbiology: textbook. Vladivostok University of Economics and Service, 5th ed., corrected, revised and enlarged. Moscow: INFRA-M, 2014, 354 р. (in Russian)

- Орлеанский В. К., Карпов Г. А., Жегалло Е. А., Герасименко Л. М. Биогенно-кремнистые постройки термальных полей и их лабораторное моделирование // Минералогия и жизнь: происхождение биосферы и коэволюция минерального и биологического миров, биоминералогия. Сыктывкар: ИГ коми НЦ УрО РАН, 2007. С. 127—128.

- Orleansky V. K., Karpov G. A., Zhegallo E. A., Gerasimenko L. M. Biogenic-siliceous structures of thermal fields and their laboratory modeling. Mineralogy and life: the origin of the biosphere and the co-evolution of the mineral and biological worlds, biomineralogy. IG Komi SC UB RAS, Syktyvkar, 2007, pp.127—128. (in Russian)

- Раст Г. В. Коллоидные первичные медные руды на рудниках Корнуолла, юго-восточная Миссури // Журнал геологии. 1935. № 43. С. 398—426.

- Rust G. W. Colloidal primary copper ores in the mines of Cornwall, southeastern Missouri. Journal of Geology, 1935, No. 43, pp. 398—426. (in Russian)

- Розанова Е. П., Назина Т. Н. Углеводородокисляющие бактерии и их активность в нефтяных пластах // Микробиология. 1982. Т. 51. С. 342—348.

- Rozanova E. P., Nazina T. NHydrocarbon-oxidizing bacteria and their activity in oil reservoirs. Microbiology. 1982, V. 51, pp. 342—348 (in Russian)

- Соколова Г. А., Каравайко Г. И. Физиология и геохимическая деятельность тионовых бактерий. Институт микробиологии АН СССР. М.: Наука, 1964. 336 с.

- Sokolova G. A., Karavaiko G. I. Physiology and geochemical activity of thionic bacteria. Institute of Microbiology, Academy of Sciences of the USSR. Moscow: Nauka, 1964, 336 р. (in Russian)

- Соцкая О. Т., Семышев Ф. И., Малиновский М. А., Альшевский А. В., Ливач А. Э., Горячев Н. А. Пирит зон сульфидизации терригенных комплексов Яно-Колымского орогенного пояса (Северо-Восток России): генерации, типохимизм, минеральные ассоциации // Вестник Северо-Восточного научного центра ДВО РАН. 2022. № 1. С. 14—30.

- Sotskaya O. T., Semyshev F. I., Malinovsky M. A., Alshevsky A. V., Livach A. E., Goryachev N. A. Pyrite from sulfidization zones of terrigenous complexes in the Yana-Kolyma orogenic belt (North-East Russia): generations, typochemistry, mineral associations. Bulletin of the North-East scientific center, FEB RAS, 2022, No. 1, pp. 14—30. (in Russian)

- Шевкунов А. Г., Масленников В. В., Ларж Р. Р., Масленникова С. П., Данюшевский Л. В. Геохимические особенности разновидностей пирита золоторудного месторождения Кумтор, Кыргызстан // Минералогия. 2018. № 4(4). С. 22—40.

- Shevkunov A. G., Maslennikov V. V., Large R. R., Maslennikova S. P., Danyushevsky L. V. Geochemical features of pyrite types of the Kumtor gold deposit, Kyrgyzstan. Mineralogy, 2018, No. 4(4), pp. 22—40. (in Russian)

- Azovskova O. B., Plotinskaya O. Y., Rovnushkin M. Y., Gemel V. A. Argillic alteration of the Mikheevskoe porphyry copper deposit (South Urals, Russia) // 15th SGA Biennial Meeting, 2019. № 2. Р. 1038—1041.

- Butler I. B., Rickard D. Framboidal pyrite formation via the oxidation of iron (II ) monosulfide by hydrogen sulfide // Geochimica et Cosmochimica Acta. 2000. № 64(15). Р. 2665—2672. doi:10.1016/s0016-7037(00)00387-2

- Ohfuji H., Rickard D. Experimental synthesis of framboids — a review. Earth-Science Reviews. 2005. 71. P. 147—170.

- Plotinskaya O. Yu., Baksheev I. A., Minervina E. A. REE Distribution in Scheelite from the Yubileinoe Porphyry Gold Deposit, South Urals: Evidence from LA-ICP-MS Data // Geology of Ore Deposits. 2018. V/ 60 №4. Р. 355— 364. doi:10.1134/s1075701518040025

- Suits N. S., Wilkin R. T. Pyrite formation in the water column and sediments of meromictic lake // Geology. 1998. V. 26, №12. P. 1099—1102. doi:10.1130/00917613(1998)026<1099:pfitwc-2.3.co;2.

- Tessalina S. G., Plotinskaya O. Y. Silurian to Carboniferous Re-Os molybdenite ages of the Kalinovskoe, Mikheevskoe and Talitsa Cu-Mo porphyry deposits in the Urals: implications for geodynamic setting // Ore Geology Reviews. 2017. V. 85. P. 174—180.

- Toporski J. K. W., Steele A., Westall F., Kathie L., Thomas-Keptra, McKay D. S. The Simulated Silicification of Bacteria — New Clues to the Modes and Timing of Bacterial // Preservation and Implications for the Search for Extraterrestrial Microfossils. Astrobiology. 2002. V. 2, №1. P. 1—26.

- Yi-Ming Gong, R. Shi Guang, Weldon E. A., Yuan-Sheng Du, Ran Xu. Pyrite framboids interpreted as microbial colonies within the Permian Zoophycos spreiten from southeastern Australia // Geol. Mag. 2008. V. 145, № 1. P. 95—103.