Особенности функционального восстановления после оперативного лечения детей с врожденным укорочением нижних конечностей

Автор: Попков А.В., Попков Д.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2008 года.

Бесплатный доступ

Изучены функциональные результаты лечения 239 детей с врожденными укорочениями и аномалиями развития нижних конечностей. Определено, что раннее начало оперативного лечения, высокодробная круглосуточная дистракция создает условия для благоприятного течения реабилитационного периода и для развития мышечного аппарата, увеличения резервных возможностей сосудистого русла, что снижает или исключает негативную роль дисплазии мягких тканей в патогенезе заболевания.

Врожденные укорочения, удлинение конечностей, функциональная реабилитация

Короткий адрес: https://sciup.org/142121070

IDR: 142121070

Текст научной статьи Особенности функционального восстановления после оперативного лечения детей с врожденным укорочением нижних конечностей

Больные с врожденными укорочениями и аномалиями развития нижних конечностей представляют проблему не только в плане восстановления нормальной анатомической длины и формы бедренной кости и костей голени, но и для функциональной реабилитации пациента.

Целью данного исследования явилось изучение особенностей функциональной реабилитации де- тей с врожденными укорочениями нижних конечностей после оперативного лечения методом чре-скостного остеосинтеза. Были изучены влияние таких факторов как дробность дистракции, временной промежуток между последовательными этапами удлинения, исследовалась динамика восстановления сократительной способности мышц различных групп после удлинения конечности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Для проведения исследования были проанализированы результаты лечения 296 пациентов, относящихся по нашей классификации [8] ко второй (239 больных) и третьей клиникорентгенологической группе (57 больных). Напомним, что второй группе соответствуют укорочения бедра до 30 %, голени - до 55 %. Деформации бедра и голени могут присутствовать как в области смежных суставов, так и на уровне диафизарного отдела. Характерно зависимое уменьшение верхнемедиального угла большеберцовой кости при уменьшении нижнелатерального угла бедра, что является механизмом спонтанного сохранения правильной биомеханической оси конечности в процессе продольного роста сегментов. Среди нарушений развития голени преимущественно встречаются различные формы малоберцовой гемимелии.

Третья клинико-рентгенологическая группа -пациенты с укорочением бедра не более 10 %. Отсутствуют деформации бедренной кости. Деформации на голени не носят компенсирующего характера. Общей особенностью этих групп является сохранение опороспособности конечности при наличии укорочений и деформаций.

Пациентам в общей сложности был выполнен 461 этап оперативного лечения методом чреско-стного остеосинтеза, разница в длине была полностью компенсирована. Удлинение в 74 случаях производилось в высокодробном автоматическом режиме. В целом, для всей выборки, величина удлинения бедра за один этап составила 4,3±0,14 см, что составляет 18,5±1,31 % от исходной длины сегмента. Величина удлинения голени - 4,8±0,21 см (19,6±0,95 %).

После снятия аппарата контрольные осмот- ры пациентов проводились через 1-3, 6-8 и 12 месяцев и далее ежегодно. Оценивали восстановление движений в суставах, динамику силы мышц-антагонистов и изменения периферического кровотока конечностей. Физиологические исследования проведены совместно с профессором В.А. Щуровым.

Объемную скорость кровотока голени определяли методом окклюзионной плетизмографии с помощью прибора "PERIQUANT-3500" (Швеция) [6].

Вычисляли следующие показатели: объемная скорость кровотока, пиковый кровоток, индекс пикового кровотока.

Определение момента силы мышц - тыль- ных и подошвенных сгибателей стопы - производили с помощью специального стенда и соотносили с массой тела, чтобы можно было сопоставлять показатели больных, имеющих различный вес [10].

Для пациентов второй клиникорентгенологической группы полная нагрузка на оперированную конечность на протяжении первых трех месяцев после снятия аппарата стала возможной в 218 случаях (91,2 %). В третьей клинико-рентгенологической группе все больные, явившиеся на контрольные осмотры (49 человек или 86 %), начинали полностью нагружать оперированную конечность в промежутке между второй и десятой неделями после снятия аппарата.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Динамика восстановления движений в коленном суставе после моносегментарного дистракционного остеосинтеза бедра представлена в таблице 1. Результаты оценивались в процентах относительно исходной амплитуды движений.

Как видно из представленных данных, наиболее быстрое восстановление движений в коленном суставе происходит после удлинения в высокодробном режиме, когда к окончанию первого года после снятия аппарата практически полностью возвращается предоперационный объем движений. Следует отметить, что и после повторного удлинения результаты лучше, если дистракция осуществлялась в высокодробном автоматическом режиме, однако полного восстановления к окончанию первого года здесь не происходит.

Аналогичное представление для моносег-ментарного дистракционного остеосинтеза го- лени содержит таблица 2.

Как и в случае удлинения бедра, высокодробная дистракция на голени обеспечивает практически полное восстановление движений в смежных суставах к окончанию первого года после снятия аппарата. Обращает на себя внимание достаточно низкий процент восстановления движений в голеностопном суставе после повторного удлинения голени через 12 месяцев после снятия аппарата внешней фиксации.

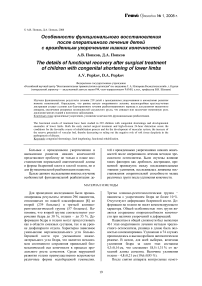

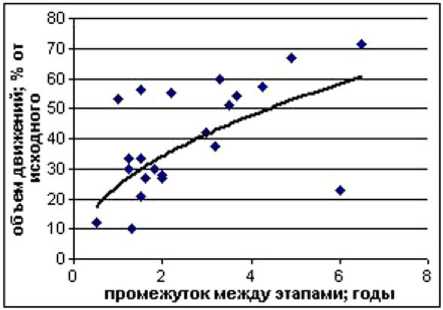

Важным, с точки зрения планирования этапного лечения, является вопрос временного промежутка перед повторным удлинением одного и того же сегмента. На рисунках 1 и 2 представлены диаграммы, иллюстрирующие степень восстановления амплитуды движений в коленном и голеностопном суставах через 1 год после окончания второго этапа удлинения в зависимости от времени между этапами.

Таблица 1

Динамика восстановления движений в коленном суставе после удлинения бедра; %

|

Этап лечения |

Способ удлинение |

Величина удлинения |

Результат после снятия аппарата |

|||

|

см |

% |

через 2-3 мес. |

через 6-8 мес. |

через 12 мес. |

||

|

Первичное удлинение |

монолокальный |

4,5 0,29 |

13,7 5,0 |

40,3 9,7 |

58,4 8,2 |

80,3 7,4 |

|

монолокальный высокодробный |

4,3 0,21 |

13,5 1,3 |

39,3 12,9 |

84,5 12,0 |

97,7 2,3 |

|

|

билокальный |

5,96 0,97 |

21,3 4,7 |

10,1 3,3 |

45,0 16,1 |

69,7 12,7 |

|

|

Повторное удлинение |

монолокальный |

4,2 0,44 |

17,3 3,5 |

16,2 3,6 |

22,4 5,6 |

37,8 5,2 |

|

монолокальный высокодробный |

4,0 0,9 |

13,7 2,7 |

18,8 7,1 |

43,3 10,6 |

61,1 15,9 |

|

Таблица 2

Динамика восстановления движений в коленном и голеностопном суставах после удлинения голени; %

|

Этап лечения |

Способ удлинение |

Величина удлинения |

Результат после снятия аппарата |

||||||

|

через 2-3 мес. |

через 6-8 мес. |

через 12 мес. |

через 2-3 мес. |

через 6-8 мес. |

через 12 мес. |

||||

|

см |

% |

Коленный сустав |

Голеностопный сустав |

||||||

|

Первичное удлинение |

монолокал. |

3,6 0,3 |

19,2 2,2 |

85 5,3 |

96,7 3,3 |

95,8 3,4 |

44 16,1 |

57 22,9 |

77,3 10,4 |

|

монолокал. высокодр. |

4,0 0,3 |

14,0 1,3 |

86,1 6,9 |

98,7 4,6 |

100 0,0 |

78 5,1 |

94 5,6 |

97,9 1,8 |

|

|

билокал. |

6,6 0,3 |

31,8 1,95 |

67,8 8,6 |

88,1 7,1 |

90,3 5,8 |

35 5,8 |

58 12,4 |

64,5 8,9 |

|

|

Повторное удлинение |

монолокал. |

5,5 0,6 |

17,6 2,11 |

31,2 9,9 |

64,8 20,4 |

74,3 10,9 |

34 13,6 |

44 12,2 |

44,6 8,4 |

|

билокал. |

6,5 0,7 |

30,9 4,1 |

10 1,9 |

47,8 9,2 |

72,4 10,5 |

9,1 2,1 |

26 12,2 |

37,6 12,9 |

|

Рис. 1. Объем движений в коленном суставе через 12 месяцев после повторного удлинения бедра в зависимости от временного промежутка между этапами оперативного лечения

Хорошо видно, что как для коленного, так и для голеностопного сустава можно рассчитывать на 50-процентное восстановление объема движений (относительно исходного, т.е. до начала первого этапа удлинения) при условии, если перерыв между этапами удлинения составляет около четырех лет.

Рис. 2. Объем движений в голеностопном суставе через 12 месяцев после повторного удлинения голени в зависимости от временного промежутка между этапами оперативного лечения

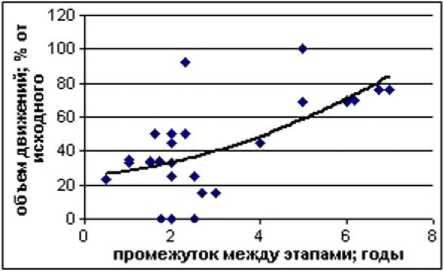

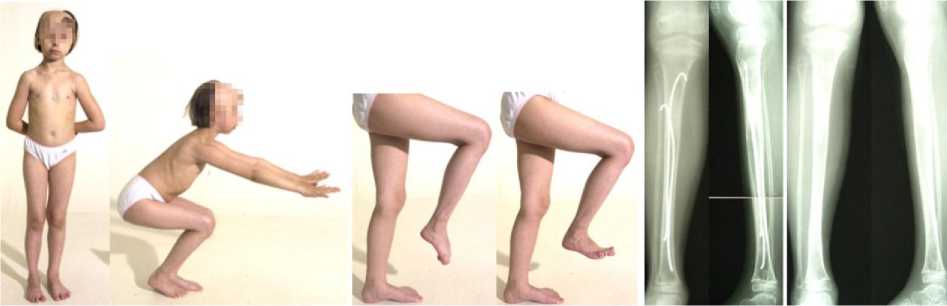

Клинический пример иллюстрирует функциональный результат при бисегментарном удлинении конечности в автоматическом режиме. Пациент Г., 7,5 лет, диагноз: врожденное укорочение правой нижней конечности, вальгусная деформация коленного сустава (рис. 3). Был произведен бисегментарный дистракционный остеосинтез нижней конечности в автоматическом высокодробном режиме (среднесуточный темп дистракции на бедре - 1,03 мм/сутки, голени - 1,07 мм/сутки).

Рис. 3. Пациент Г.: фото больного, рентгенограммы нижних конечностей и правой голени до лечения

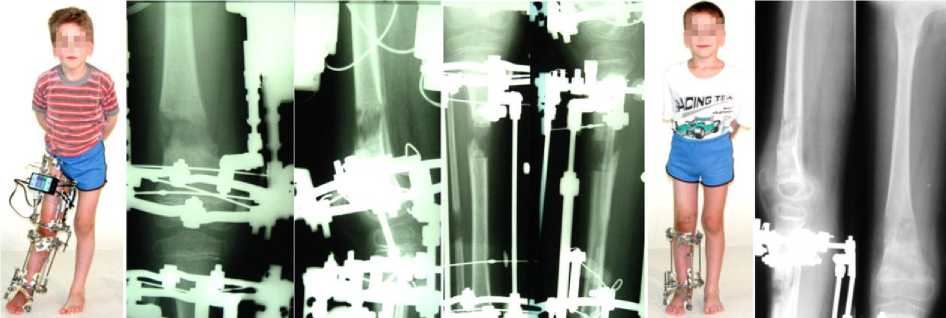

В итоге, при величине удлинения бедра 3,5 см (11,5 %) и голени 3 см (11,1 %), общий индекс остеосинтеза составил 14,3 дн./см. Аппарат был снят без дополнительной иммобилизации (рис. 4). При контрольном осмотре через 10 месяцев после завершения лечения амплитуда движений в коленном и голеностопном суставах вернулась к исходным значениям (рис. 5).

а

б

г

Рис. 4. Пациент Г. в процессе лечения: а – фото больного; б - рентгенограммы бедра; в – рентгенограммы голени; г – фото больного и рентгенограммы голени после снятия аппарата с бедра

Рис. 5. Пациент Г., после снятия аппарата: а - фото больного и рентгенограммы голени после завершения лечения; б - фото больного и рентгенограмма нижних конечностей через 10 месяцев после завершения лечения

Пациентке К., 5 лет, диагноз: врожденное укорочение правой нижней конечности, был произведен дистракционный остеосинтез голени в высокодробном автоматическом режиме (среднесуточный темп дистракции - 1,0 мм) в сочетании с интрамедуллярным армированием (рис. 6). После окончания дистракции стимуляция репаративного остеогенеза производилась созданием компрессионных усилий на протяжении 6 дней за счет работы автодистракторов в режиме реверса. В итоге, при величине удлине- ния 6 см (27,3 %), индекс фиксации составил 7 дн./см, а индекс остеосинтеза – 17,5 дн./см. Интрамедуллярное армирование позволило перейти к реабилитационным мероприятиям сразу после снятия аппарата внешней фиксации. При контрольном осмотре через 4,5 месяца после завершения удлинения, когда пациентке удалили интрамедуллярные спицы, амплитуда движений в коленном и голеностопном суставах составляла от исходной 83,3 % и 70 % соответственно (рис. 7).

б

Рис. 6. Пациентка К.: а – фото больной и рентгенограммы укороченной и здоровой голени до лечения; б – фото больной и рентгенограммы голени в процессе лечения

а б в г

Рис. 7. Пациентка К.: а – фото больной через 4,5 месяца после снятия аппарата; б – функция голеностопного сустава; в – рентгенограммы голени до удаления спиц; г – рентгенограммы голени после удаления интрамедуллярных спиц

В четырех случаях на бедре и семи случаях на голени в период роста ребенка были выполнены троекратные удлинения сегментов, что негативно сказывалось на восстановлении движений в коленном или голеностопном суставах. Так, через 12 месяцев после завершения третьего удлинения бедра амплитуда движений в коленном суставе восстановилась лишь на 31,7±2,88 % от исходных значений. А при троекратном удлинении голени объем движений в голеностопном суставе восстановился на этот же срок на 26,1±9,3 % от первоначального.

После повторных удлинений сегментов темпы и объем восстановления амплитуды движений в смежных суставах снижаются. Отмечено, что при перерыве около 4 лет между этапами удлинения одного и того же сегмента через 1 год после снятия аппарата восстановление амплитуды движений происходит в среднем лишь на 50 %. Однако при повторном удлинении в автоматическом режиме этот показатель несколько выше (61,1 %, в среднем).

При исследовании сократительной способности мышц голени и бедра были выявлены следующие особенности. Относительный момент силы мышц бедра удлиненной и интактной конечности у больных в ближайшие сроки был снижен по сравнению с исходным уровнем (табл. 3). Дефицит силы мышц-разгибателей голени достигал 8-10 %, что объясняется сни- жением двигательной активности больных. Однако в отдаленные сроки после лечения у больных, которым производилось удлинение в высокодробном режиме, этот показатель интактной конечности полностью восстанавливался, а относительный момент сил сгибателей голени даже превышал исходные значения. На удлиненной конечности более полное восстановление относительного момента сил как сгибателей, так и разгибателей голени в отдаленном периоде происходило при удлинении бедра в автоматическом высокодробном режиме.

Сократительная способность передней и задней групп мышц бедра пораженной конечности до лечения была снижена на 30 % (р<0,001) и 20 % (р<0,001) соответственно. В ближайшие сроки после удлинения бедра у больных с четырехкратным ритмом дистракции (первая группа) дефицит силы составил соответственно 62 и 47 %, у больных с высокодробной дистракцией (вторая группа) - 52 и 37 %. В отдаленные сроки после лечения этот дефицит уменьшился у больных первой группы - до 58 и 40 %, у больных второй группы - до 34 % и 25 %. Относительно же исходного уровня важнейшая группа мышц-разгибателей голени у больных первой группы в отдаленные сроки достигает 58 % (р<0,001), в то время как у больных второй группы, где создавались благоприятные условия для регенерации мышечной ткани, - 95 %.

Таблица 3

Изменения относительного момента силы мышц бедра после удлинения конечности, Н*м/кг

|

Группа обследуемых |

Число набл. |

Разгибатели голени |

Сгибатели голени |

||

|

интактн. |

удлиненн. |

интактн. |

удлиненн. |

||

|

До лечения |

72 |

1,63 0,08 |

1,15 0,07 |

1,27 0,06 |

1,01 0,05 |

|

Четырехдробная дистракция (ближайший период) |

19 |

1,46 0,13 |

0,56 0,11 |

1,20 0,17 |

0,52 0,11 |

|

Высокодробная дистракция. (ближайший период) |

17 |

1,50 0,16 |

0,73 0,16 |

1,25 0,12 |

0,71 0,15 |

|

Четырехдробная дистракция (отдаленный период) |

18 |

1,60 0,09 |

0,77 0,07 |

1,26 0,07 |

0,76 0,07 |

|

Высокодробная дистракция (отдаленный период) |

15 |

1,65 0,13 |

1,09 0,10 |

1,37 0,12 |

1,02 09,08 |

Относительный момент силы мышц голени пораженной и интактной конечности у больных в ближайшие и отдаленные сроки после удлинения представлен в таблице 4.

Таблица 4

Средние значения относительного момента силы мышц голени после удлинения конечности; Н*м/кг

|

Группы обследуемых |

Число набл. |

Подошвенные сгибатели стопы |

Тыльные сгибатели стопы |

||

|

интактн. |

больная |

интактная |

больная |

||

|

До лечения |

72 |

1,41 0,05 |

1,10 0,07 |

0,70 0,04 |

0,51 0,04 |

|

Четырехдробная дистракция (ближайший период) |

16 |

1,16 0,13 |

0,47 0,10 |

0,59 0,07 |

0,32 0,09 |

|

Высокодробная дистракция (ближайший период) |

20 |

1,26 0,09 |

0,70 0,10 |

0,58 0,05 |

0,41 0,04 |

|

Четырехкратная дистракция (отдаленный период) |

14 |

1,51 0,15 |

0,71 0,13 |

0,66 0,04 |

0,23 0,04 |

|

Высокодробная дистракция (отдаленный период) |

17 |

1,56 0,16 |

1,26 0,18 |

0,68 0,06 |

0,48 0,05 |

Относительный момент силы трехглавой мышцы удлиненной голени у больных первой группы в ближайшие и отдаленные сроки после лечения составил соответственно 40,5 % и 47,0 %, а у больных второй группы - 55,6 % и 80,8 % от уровня интактной. Относительный момент силы мышц - тыльных сгибателей стопы - равнялся в эти же сроки у больных первой группы 54,2 % и 34,8 %, у больных второй группы - 70,7 % и 70,6 % от уровня интактной в эти же сроки обследования. Важно отметить, что в отдаленном периоде сила задней группы мышц голени у больных первой группы составила лишь 65 % (р<0,02), а у больных второй группы превысила исходный уровень на 15 %.

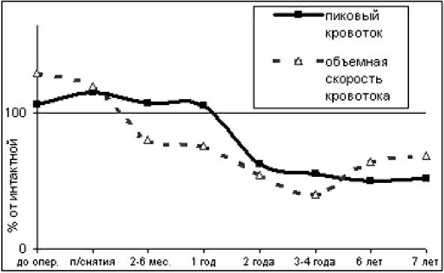

Изучение периферической гемодинамики методом окклюзионной плетизмографии в целом показало изменения, типичные для удлинения конечностей при врожденном укорочении. До лечения как объемная скорость кровотока (ОСК), так и пиковый кровоток (ПК) ниже, чем на интактной конечности. После завершения оперативного лечения эти показатели возрастают с последующим постепенным снижением [1].

Заслуживающим пристального внимания является тот факт, что у пациентов со стимуляцией роста удлиненной голени как ОСК так и ПК были больше, чем на интактной конечности (рис. 8). Исследования продольного роста удлиненных сегментов у пациентов данной выборки позволило выявить условия, при которых происходила стимуляция естественного роста: первичное удлинение, выполненное до предпубер-татного толчка роста, причем в процессе удлинения должны быть устранены деформации сегментов с восстановлением биомеханической оси конечности [9].

Рис. 8. Объемная скорость кровотока и пиковый кровоток в случае увеличения темпов продольного роста голени после ее удлинения (в % от здоровой конечности)

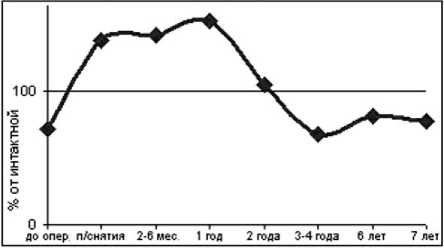

Интересно, что после окончания лечения пиковый кровоток на стороне удлинения увеличивается, а ОСК снижается. Через 1 год после окончания лечения оба показателя уменьшаются относительно здоровой конечности. Для группы пациентов со стимуляцией продольного роста индекс пикового кровотока (ИПК), позволяющий судить о резервных возможностях сосудистого русла конечности, первые два года после окончания лечения увеличен относительно интактной конечности (рис. 9).

Рис. 9. Индекс пикового кровотока в случае увеличения темпов продольного роста голени после ее удлинения (в % от здоровой конечности)

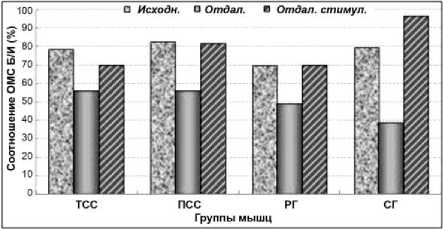

У пациентов, у которых темпы роста удлиненного сегмента остаются выше исходных и в отдаленном периоде, обнаружено при исследовании соотношения относительного момента силы мышц конечностей, что стимуляция продольного роста удлиненного сегмента сопровождается не обычным восстановлением функционального состояния мышц в отдаленном периоде, а развитием мышечного аппарата (рис. 10).

Рис. 10. Соотношение относительного момента силы мышц больной конечности и интактной. ТСС – тыльные сгибатели стопы, ПСС – подошвенные сгибатели стопы, РГ – разгибатели голени, СГ – сгибатели голени

Таким образом, стимуляция продольного роста удлиненного сегмента сопровождается в отдаленном периоде увеличением сократительной способности мышц нижней конечности, а также ростом показателей периферической гемодинамики.

ДИСКУССИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По мнению различных авторов, контрактуры смежных суставов при удлинении бедра и/или голени - неизбежный процесс при удлинении нижних конечностей. Причин указывают несколько: фиброзная и жировая дистрофия мышц вследствие ишемического поражения. Так, при ишемическом поражении промежуточной широчайшей мышцы нарушается функция скольжения четырехглавой мышцы; постоянная компрессия суставных хрящей ведет к нарушению его трофики и развитию хондропатии [7, 13]. В зависимости от величины удлинения полная функциональная реабилитация наступает обычно через 6-12 месяцев после снятия аппарата [3, 14]. При этом при врожденной этиологии укорочения восстановление объема движений происходит медленнее, чем при укорочении вследствие других причин [12]. Несомненно, что особенности строения мышечной ткани и сосудистой сети укороченной конечности оказывают влияние на процессы реабилитации пациентов после завершения дистракционного остеосинтеза. При врожденных пороках развития наблюдается изменение длины мышечных волокон, недоразвитие и даже отсутствие ряда мышц, которые замещаются фиброзной тканью [4]. По данным контрастной рентгенографии, при врожденном укорочении нижних конечностей присутствует мышечная атрофия. Тонкие мышечные пучки прослеживаются далеко не на всем протяжении вследствие фиброзных изменений в мышечной ткани [11].

По нашим данным, наиболее быстрое и полное функциональное восстановление после оперативного удлинения наблюдается у тех пациентов, где дистракция производилась в высокодробном автоматическом режиме как при моно-сегментарном, так и при полисегментарном дистракционном остеосинтезе. Увеличение объема движений в смежных суставах сопровождается более быстрым, по сравнению со случаями удлинения с четырехкратным ритмом дистракции, восстановлением сократительной способности мышц голени и бедра. Одним из объяснений является то, что высокодробная дистракция создает максимально возможные на современном этапе развития дистракционного остеосинтеза условия для регенерации мягких тканей, в частности мышц и сосудистой сети, даже при их дисплазии при врожденных аномалиях развития. Важным является и тот факт, что только при перерыве не менее четырех лет и удлинении в высокодробном автоматическом режиме можно ожидать приемлемый функциональный результат лечения.

Развитию сосудистой сети нижней конечности при врожденных аномалиях придается особое значение, так как ряд авторов полагает, что в патогенезе заболевания ведущую роль играет нарушение ангиогенеза в процессе внутриутробного развития. А.А. Беляевой [2] у больных с аномалиями проксимального отдела бедра обнаружено уменьшение диаметра каждой артерии, питающей область тазобедренного сустава, а также сосудов второго бассейна - глубокой и поверхностной артерий бедра. Однако при исследовании периферического кровоснабжения в нижних конечностях при врожденном укорочении по данным реовазографии, не было обнаружено недостаточности кровообращения [5]. По мнению Т.В. Мижевич, степень и характер изменений кровоснабжения исследуемых мышц определяются особенностями биомеханических условий, в частности неравномерностью нагрузки при ходьбе и опоре, и не имеют решающего значения в развитии врожденных дефектов. По данным В.А. Щурова с соавт. [1], у больных с врожденным отставанием в росте одной из конечностей объемная скорость кровотока голени была тем ниже, чем больше проявлялось укорочение. Обнаружено также, что у пациентов с тяжелыми аномалиями развития одной из нижних конечностей происходит перераспределение минутного объема кровотока между обменным и шунтирующим руслом, нарушается нормальная структура периферического кровотока.

Полученные результаты исследования периферического кровотока у пациентов нашей серии указывают на тесную взаимосвязь между улучшением функциональных возможностей удлиненной конечности и восстановлением кровообращения в ней. Увеличение объемной скорости кровотока и пикового кровотока после удлинения сопровождалось последующим постепенными снижением этих показателей.

Однако удалось выделить группу больных по признаку стимуляции продольного роста удлиненного сегмента в отдаленном периоде, то есть относящихся к I типу роста после удлинения [9], у которых имелись особенности восстановления мышечной силы и изменения кровообращения в конечности в период после окончания лечения:

-

- увеличение сократительной способности мышц по сравнению с исходными значениями, то есть происходило не обычное восстановление функционального состояния, а развитие мышечного аппарата;

-

- индекс пикового кровотока не снижался через 1 год после окончания лечения, а оставался увеличенным первые два года после снятия аппарата внешней фиксации относительно интактной конечности.

Такие данные позволяют иначе взглянуть на течение периода функциональной реабилитации. С нашей точки зрения, неверно полагать, что реабилитационный период заканчивается с момента восстановления амплитуды движений в суставах и силы мышц удлиненной конечности. В случае многоэтапного удлинения конечности потенциал к восстановлению естественного продольного роста после повторного удлинения сегмента, а также возможности приемлемой функциональной реабилитации появляются лишь через четыре года после первого этапа оперативного удлинения при условии повторного удлинения в высокодробном режиме, что необходимо учитывать при планировании лечения больных с врожденными укорочениями нижних конечностей.

Таким образом, только раннее начало оперативного лечения детей с врожденными аномалиями развития конечностей, когда осуществляется высокодробное круглосуточное удлинение, создает условия для благоприятного течения реабилитационного периода и для развития мышечного аппарата, увеличения резервных возможностях сосудистого русла, что снижает или исклю- чает негативную роль дисплазии мягких тканей в патогенезе заболевания. Развитие мышц и сосудистого русла взаимосвязаны и суммируются в стимуляции роста и развития конечности на фоне улучшения ее функциональных возможностей после оперативного лечения.

Работа выполнена по гранту Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых МД-9520.2006.7.