ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ

Автор: И.А. Криволапчук, М.Б. Чернова, В.В. Кожокар

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Теория и методика спорта

Статья в выпуске: 4, 2024 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. В теории и методике спорта много внимания уделяется проблеме функциональной подготовленности юных спортсменов на различных этапах возрастного развития с учетом специфики избранного вида спортивной деятельности. В этой связи выявление в период полового созревания особенностей двигательной подготовленности, мышечной работоспособности и физического развития юных легкоатлетов различных специальностей, представляется актуальной научной задачей, решение которой будет способствовать повышению эффективности процесса спортивного совершенствования. Цель исследования – выявить особенности функциональной подготовленности юных спортсменов 13-14 лет, специализирующихся в разных видах легкой атлетики. Методы. В исследовании приняли участие юные легкоатлеты 13-14 лет и здоровые подростки того же возраста, не занимающиеся спортом. Для оценки функциональной подготовленности использовали комплекс показателей, отражающих наличный уровень проявления двигательных способностей, мышечной работоспособности и физического развития. Математико-статистическая обработка данных осуществлялась с использованием стандартной программы в пакете Statistica. Проводилась проверка статистических гипотез на основе параметрических критериев, рассчитывались основные характеристики варьирующих объектов – среднее арифметическое значение; среднее квадратическое отклонение; ошибка средней арифметической. Результаты. Результаты исследования показа- ли, что в период полового созревания юные легкоатлеты существенно превосходят сверстников, не занимающихся спортом, по уровню общей функциональной подготовленности. Выявлены различия в уровне и структуре функциональной подготовленности юных спортсменов, специализирующихся в разных видах легкой атлетики. Установлено, что бегуны на средние и длинные дистанции превосходили спринтеров и метателей по результатам выполнения тестов, требующих проявления общей выносливости, аэробных и, в меньшей степени, анаэробных гликолитических возможностей организма. Спринтеры показали лучшие результаты в тестах, связанных с проявлением скоростных способностей и скоростной выносливости, физиологическую основу которых составляет анаэробная энергетика. Метатели отличались наиболее высокими результатами тестирования специфических скоростно-силовых способностей, наряду с этим у них выявлены высокие показатели максимальной анаэробной мощности и физического развития. Заключение. Выявленные в период полового созревания особенности функциональной подготовленности юных спортсменов, представителей разных видов легкой атлетики, необходимо учитывать при построении процесса спортивного совершенствования.

Функциональная подготовленность; бегуны на средние и длинные дистанции, метатели и спринтеры; подростки, не занимающиеся спортом.

Короткий адрес: https://sciup.org/142243027

IDR: 142243027 | УДК: 796.01:612+796.42 | DOI: 10.53742/1999-6799/4_2024_65-70

Текст научной статьи ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ

Введение . В теории и методике спорта по-прежнему много внимания уделяется проблеме выявления особенностей функциональной подготовленности юных спортсменов с учетом специфики избранного вида спортивной деятельности. Несмотря на имеющиеся обширные данные существует необходимость её дальнейшего всестороннего изучения. Особое внимание привлекают задачи выявления специфики двигательной подготовленности мышечной работоспособности и физического развития начинающих легкоатлетов в период бурного ускорения роста связанный с процессом полового созревания. В ходе этого периода как известно изменяется активность гипоталамо-гипофизарной системы опосредующей перестройки функционирования ключевых физиологических систем [5 с. 35 3 с. 18]. Вследствие чего среди спортсменов–подростков одного паспортного возраста наблюдаются существенные расхождения по степени биологической зрелости [1 с. 198 6 с. 1 7 с. 40]. В результате могут проявиться выраженные отличия в уровне показателей функционального моторного и физического развития что необходимо принимать во внимание при диагностике общих и специальных адаптационных возможностей организма нормировании тренировочных нагрузок выборе эффективных режимов направленной спортивной подготовки. В этой связи выявление в период полового созревания специфики двигательной подготовленности мышечной работоспособности и физического развития юных легкоатлетов различных специальностей представляется актуальной научной задачей решение которой будет способствовать повышению эффективности процесса спортивного совершенствования.

Цель исследования – выявить особенности функциональной подготовленности юных спортсменов 1314 лет специализирующихся в разных видах легкой атлетики.

Методика

В исследовании прияли участие юные легкоатлеты 13-14 лет мужского пола (бегуны на средние и длинные дистанции метатели спринтеры n=31) посещающие группы начальной подготовки и здоровые подростки того же возраста не занимающиеся спортом (n=105). Исследование проходило в микроциклах подготовительного периода и проводилось в ГБУ ДО «МГФСО» г. Москвы. Оно было организовано в соответствии с принципами Хельсинской декларации ВМА.

Для оценки функциональной подготовленности использовали комплекс показателей отражающих на- личный уровень проявления двигательных способностей мышечной работоспособности и физического развития. Программа тестирования двигательной подготовленности включала прыжок в длину с места бег на 30 60 150 500 м челночный бег 3 х 10 м 6-минутный бег наклон вперед из положения сидя подтягивание из виса на высокой перекладине поднимание туловища из положения лёжа на спине за 1 минуту бросок набивного мяча весом 3 кг снизу-вперед. Измеряли длину и массу тела окружность грудной клетки (ОГК) проводили кистевую динамометрию рассчитывали индекс массы тела (ИМТ). Физическое развитие оценивали стандартизированными методами антропометрии и динамометрии.

В целях диагностики мышечной работоспособности определяли следующие показатели: мощность нагрузки при пульсе 170 уд/мин (PWC170) максимальное потребление кислорода (МПК) по Добельну пульсовую сумму восстановления (ПСВ) и интенсивность накопления пульсового долга (ИНПД) после субмаксимальной нагрузки «до отказа» интенсивность нагрузок время удержания которых составляет 1 (W1) 40 (W40) 240 (W240) и 900 (W900) с. Для выполнения нагрузочного тестирования в лаборатории использовали велоэргометр «Ритм-5».

Регистрация ритма сердца осуществлялась с помощью нагрудного датчика «Polar H10» с функцией Bluetooth с установленными спортивными мобильными приложениями Polar Beat и Polar Flow. После окончания исследования записи оцифровывались а затем подвергались подробному индивидуальному анализу.

Математико-статистическая обработка данных: проверка статистических гипотез расчет основных характеристик варьирующих объектов – среднего арифметического значения; среднего квадратического отклонения; ошибки средней арифметической. В целях проверки распределения рассчитывался критерий Шапиро-Уилка. При необходимости проводили операцию удаления «выбросов». Для оценки значимости различий использовали t-критерий Стьюдента для несвязанных выборок. Обработка полученных данных осуществлялась с использованием стандартных программ в пакете Statistica и MS Excel.

Результаты исследования и их обсуждение

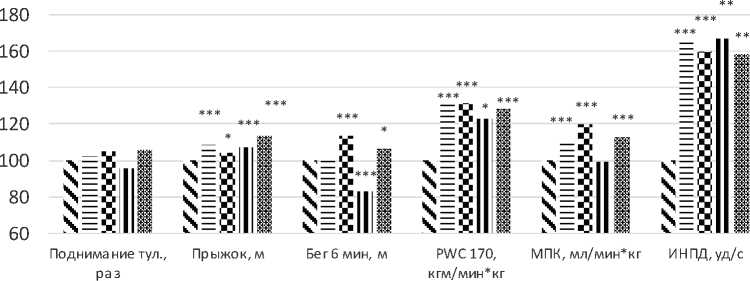

Сравнение функциональной подготовленности объединенной группы бегунов на средние и длинные дистанции метателей и спринтеров с одной стороны и здоровых подростков не занимающихся спортом с другой выявило между ними существенные различия (рис.).

Юные легкоатлеты превосходили (p<0.001) своих не тренированных сверстников по результатам выполнения наклона прыжка в длину 6-минутного бега средней величине PWC170 МПК ИНПД. Весьма интересная информация была получена при отдельном сравнении групп бегунов на средние и длинные дистанции метателей и спринтеров с нетренированными подростками (табл.). Установлено что бегуны на средние и длинные

ФС легкоатлетов и подростков 13 - 14 лет незанимающихся спортом

\ I =II С III IIIV IV

Рисунок. Физическое состояние (ФС) юных легкоатлетов различных специализаций и нетренированных подростков, отнесенных по состоянию здоровья к основной медицинской группе

Примечание. *, **, *** – различия между легкоатлетами и нетренированными подростками при p<0,05, 0,01, 0,001, соответственно. I – подростки не занимающиеся спортом, II – объединенная группа легкоатлетов, III – бегуны на средние и длинные дистанции, IV – метатели, V – бегуны на короткие дистанции (спринтеры). Величины показателей ФС у нетренированных подростков, приняты за 100%.

Таблица.

Показатели функциональной подготовленности легкоатлетов 13-14 лет

|

Показатели |

Юные спортсмены |

||

|

Средневики |

Метатели |

Спринтеры |

|

|

Физическое развитие |

|||

|

Длина тела см |

165 3±2 24 |

169 3±1 86 |

168±1 82 |

|

Масса тела кг |

55 0±2 2* |

64 3±2 66+ |

55 3±2 36 |

|

ОГК см |

77 9±1 12 * |

81 5±0 98 +++ |

72 3±1 64х |

|

Кистевая динамометрия кг |

34 7±1 42 |

35 3±0 99+ |

31 7±1 16 |

|

ИМТ кг/м² |

20 06±0 45* |

22 42±0 84+ |

19 54±0 59 |

|

Двигательная подготовленность |

|||

|

Подтягивание из виса к-во раз |

9 3±1 08 |

6 4±0 95 |

6 7±0 93 |

|

Наклон вперед см |

9 3±0 87* |

6 5±0 54 |

7 85±1 02 |

|

Поднимание туловища к-во раз |

46 7±1 69 |

42 8±1 48 |

47±1 36 |

|

Челночный бег 3х10м с |

8 28±0 08 |

8 3±0 09+ |

8 06±0 04х |

|

Прыжок в длину м |

1 84±0 03 |

1 89±0 02+ |

2 00±0 03xx |

|

Бег 30 м с высокого старта с |

4 96±0 05* |

5 16±0 06+++ |

4 7±0 03xxx |

|

Бег 60 м с высокого старта с |

9 19±0 08 * |

9 51±0 1+++ |

8 74±0 06xxx |

|

Бег 150 м с высокого старта с |

26 54±0 22* |

27 56±0 29+++ |

25 16±0 11xxx |

|

Бег 500 м с |

106 8±3 2 *** |

146 0±6 1+++ |

116 9±3 2x |

|

6-минутный бег м |

1435 0±34 2*** |

1050 0±21 1+++ |

1345 0±34 5 |

|

Бросок мяча 3 кг снизу-вперед м |

9 69±0 15 *** |

10 66±0 15++ |

9 71±0 24 |

|

Мышечная работоспособность |

|||

|

PWC 170 кгм/мин*кг |

17 19±0 28 |

16 17±1 23 |

16 93±0 12xxx |

|

МПК мл/мин*кг |

58 95±1 63** |

49 42±1 63+ |

56 21±1 46 |

|

ПСВ1 уд/мин |

161 2±0 83*** |

169 3±1 29+ |

165 5±0 4xxx |

|

ПСВ2 уд/мин |

141 6±1 17** |

148 9±1 83+++ |

141±0 83 |

|

ПСВ3 уд/мин |

120 4±1 38* |

126 3±2 12+++ |

114 1±1 73x |

|

ПСВ4 уд/мин |

92 8±1 27*** |

104 2±2 56 ++ |

93 7±1 19 |

|

ПСВ5 уд/мин |

74 6±1 65* |

82 5±2 56 ++ |

73 6±1 33 |

|

ИНПД уд/с |

0 77±0 01* |

0 82±0 02+ |

0 76±0 02 |

|

W1 Вт/кг |

8 8±0 1*** |

10 4±0 39 |

10 17±0 21xxx |

|

W40 Вт/кг |

5 38±0 1*** |

4 61±0 0+++ |

5 22±0 07 |

|

W240 Вт/кг |

4 25±0 14 *** |

3 13±0 14++ |

3 79±0 11x |

|

W900 Вт/кг |

3 57±0 16 *** |

2 37±0 15++ |

3±0 1x |

Примечание:

*, **, *** – различия между бегунами на средние и длинные дистанции и метателями при p<0,05, 0,01, 0,001, соответственно;

+, ++, +++ – различия между метателями и спринтерами;

х, xx, xxx – различия между бегунами на средние и длинные дистанции и спринтерами.

дистанции и спринтеры опережают (p<0.05–0.001) подростков не занимающихся спортом по результатам выполнения наклона прыжка 6-минутного бега средней величине PWC170 МПК ИНПД.

Метатели также отличались от подростков не занимающихся спортом более высокими (p<0.05–0.001) показателями наклона прыжка PWC170 и более низкими результатами 6-минутного бега. Межгрупповые различия по средней величине относительного МПК – отсутствовали. Кроме того все сравниваемые группы не различались по результату выполнения теста «поднимание туловища». В связи с выявленными особенностями возникает вопрос о специфике двигательной подготовленности мышечной работоспособности и физического развития представителей рассматриваемых видов легкой атлетики. Для ответа на него на основе расширенного комплекса показателей диагностировалась функциональная подготовленность бегунов на средние и длинные дистанции метателей и спринтеров.

На основе оценки двигательной подготовленности выявлены выраженные различия обусловленные особенностями спортивной специализации юных легкоатлетов. Бегуны на средние и длинные дистанции превосходили спринтеров и метателей по показателям общей выносливости.

Спринтеры показали лучшие достижения в тестах связанных с проявлением скоростных способностей и скоростной выносливости. Метатели продемонстрировали наиболее высокий результат при выполнении теста «бросок набивного мяча 3 кг снизу-вперед».

Между бегунами на средние и длинные дистанции и метателями выявлены различия (p<0.05–0.001) по относительным величинам МПК средним значениям пульсовой суммы восстановления на 1–5 минутах после нагрузки «до отказа» величинам предельной мощности работы время удержания которой составляет 1 (W1) 40 (W40) 240 (W240) 900 (W900) с; бегунами на средние дистанции и спринтерами – по относительным величинам PWC170 значениям пульсовой суммы восстановления на 1 и 3 минутах показателям W1 W240 W900 (p<0.05–0.001); метателями и спринтерами – по МПК пульсовым суммам восстановления на 1–5 минутах показателям W40 W240 W900 (p<0.05–0.001).

Выявлены особенности двигательной подготовленности мышечной работоспособности и физического развития юных легкоатлетов разных специализаций. Эти особенности функциональной подготовленности юных бегунов на средние и длинные дистанции спринтеров и метателей определяются результатами предварительного отбора и специфическим влиянием спортивной тренировки на физиологические системы организма на фоне интенсивно протекающего процесса полового созревания. В пубертатном периоде как известно у юных спортсменов изменения физической работоспособности и мышечной энергетики контролируются половыми гормонами влияющими на формирование механизмов энергообеспечения и метабо- лизм скелетной мускулатуры [5 c. 34 2 с. 141 6 с. 8]. В это время у подростков мужского пола тестостерон дополняет анаболические эффекты гормона роста и оказывает влияние на состав тела развитие костной ткани мышечную силу аэробную и анаэробную производительность организма систему кровообращения активность мышечных ферментов использование энергетических субстратов и эритропоэз [5 с. 35]. Важно отметить что между циркулирующим тестостероном мышечной массой и силой а также циркулирующим гемоглобином отмечается зависимость типа «доза-эффект». Наряду с этим на начальных стадиях полового созревания в скелетных мышцах наблюдается более высокий процент волокон I типа обеспечивающих реализацию мышечной деятельности за счет аэробного ресинтеза АТФ [2 с. 141]. Дальнейшее повышение работоспособности по мере полового созревания происходит преимущественно за счет интенсивного развития анаэробных механизмов энергообеспечения на фоне слабо выраженной динамики относительной аэробной мощности [2 с. 138 6 с. 8]. В ходе полового созревания под воздействием мужских половых гормонов в скелетных мышцах отмечается увеличение активности ключевых ферментов анаэробного гликолиза и возрастание толщины волокон II-B подтипа [6 с. 8]. Поэтому у большинства спортсменов в 14-15 лет наблюдается выраженный рост анаэробных возможностей и начинает складываться дефинитивная структура энергетического обеспечения мышечной деятельности. На этой основе у юных спортсменов выделяют типологические особенности мышечной энергетики и оценивают предрасположенность к спортивной деятельности связанной с проявлением разных видов выносливости скоростных и скоростно-силовых способностей [4 с. 512 6 с. 9].

Метатели продемонстрировали наиболее высокий результат при выполнении теста оценивающего специфические скоростно-силовые способности наряду с этим у них выявлены высокие показатели физического развития и максимальной анаэробной мощности. Предполагается что основными биологическими детерминантами результатов в метании являются объем мышечной массы центральная регуляция активности мышц участвующих в реализации метания и площадь поперечного сечения мышечных волокон II типа. В подростковом возрасте систематические тренировки могут усиливать влияние этих биологических факторов и соответственно приводить к более высоким результатам в легкоатлетических метаниях [7 с. 40].

Повышенная встречаемость среди юных метателей подростков-спортсменов с относительно низкой общей двигательной подготовленностью и мышечной работоспособностью в сочетании с высокими антропометрическими характеристиками позволяет предположить что это во многом является следствием отбора для занятий метаниями подростков-акселератов с высокими темпами соматического развития среди которых могут быть и дети с негармоничной акселерацией.

Как известно спортсмены с негармоничной акселерацией характеризуются временным снижением функциональных возможностей организма и прежде всего кислородтранспортной системы что в нашем исследовании подтверждается низким уровнем общей выносливости у метателей по сравнению с нетренированными сверстниками и отсутствием между ними отличий по уровню МПК. Индивидуальный анализ показателей функциональной подготовленности юных легкоатлетов показал неоднородность структуры двигательной подготовленности работоспособности и физического развития не только у спортсменов специализирующихся в разных видах легкой атлетики но и в рамках одной и той же спортивной специализации.

Заключение. Результаты исследования показали что в период полового созревания юные легкоатлеты 13-14 лет существенно превосходят сверстников не занимающихся спортом по общей функциональной подготовленности.

Наблюдались различия в уровне и структуре функциональной подготовленности юных спортсменов специализирующихся в разных видах легкой атлетики. Установлено что бегуны на средние и длинные дистанции превосходили спринтеров и метателей по результатам выполнения тестов требующих проявления общей выносливости аэробных и в меньшей степени анаэробных гликолитических возможностей организма. Спринтеры показали лучшие результаты в тестах связанных с проявлением скоростных способностей и скоростной выносливости физиологическую основу которых составляет анаэробная энергетика. Наряду с этим по большинству из рассматриваемых показателей работоспособности они занимали промежуточное место между метателями и бегунами на средние и длинные дистанции. Метатели отличались наиболее высокими результатами тестирования специфических скоростно-силовых способностей наряду с этим у них выявлены высокие показатели максимальной анаэробной мощности и физического развития. Вместе с тем установлено что в этом возрасте метатели уступают юным представителям других видов легкой атлетики а также нетренированным подросткам по уровню развития общей выносливости. В заключение необходимо отметить что выявленные в период полового созревания особенности функциональной подготовленности юных легкоатлетов – представителей разных спортивных специализаций необходимо учитывать при построении процесса спортивного совершенствования.