Особенности генезиса конской узды раннескифского времени Минусинской котловины

Автор: Амзараков Петр Борисович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии и Северной Америки

Статья в выпуске: 5 т.9, 2010 года.

Бесплатный доступ

Предметы конской узды являются важным источником по древней истории Евразии. В археологической науке они часто используются в качестве индикатора различных культур и эпох. На территории Минусинской котловины генезис и развитие конской узды имеют свою специфику, нуждающуюся в детальном исследовании. В работе рассмотрено соотношение типов узды раннескифского времени Минусинской котловины и сопредельных территорий. Приведена их статистика. Подробно рассмотрен особый вариант конской узды Минусинской котловины, не имеющий аналогов за ее пределами. Приведена ее реконструкция и выдвинута гипотеза, касающаяся способа применения. Сделан вывод о специфических особенностях конской узды Минусинской котловины в раннескифское время.

Минусинская котловина, ранний железный век, тагарская культура, уздечный комплект, удила, псалии

Короткий адрес: https://sciup.org/14737292

IDR: 14737292 | УДК: 903.21

Текст научной статьи Особенности генезиса конской узды раннескифского времени Минусинской котловины

Периферийность скотоводческого мира Евразийской степи по отношению к осед лым земледельческим обществам способст вовала формированию здесь самобытных археологических культур со своим специ фическим хозяйственным укладом . Мо бильность скотоводческой модели хозяйства стимулировала миграционные процессы и быстрое распространение инноваций в ма териальном и духовном мире кочевников .

Наиболее ярко эти процессы были пред ставлены в эпоху раннего железа , когда единая скифо - сибирская культурная тради ция на протяжении очень короткого , в исто рическом плане , промежутка времени рас пространилась в мире скотоводческих об ществ . Ареалы этих обществ не соприкаса лись на огромном пространстве евразийско го пояса степей и были окружены островка ми мира древних цивилизаций и так назы ваемыми лесными культурами Евразии [ Молодин и др ., 2000. С . 35]. Несмотря на определенные различия , в археологических культурах пояса степей раннего железного века появился целый комплекс предметов , демонстрирующих их единство .

В исторической науке начала 50-х гг. было введено понятие скифской триады, включающей следующие элементы скифской культурной традиции: оружие, звериный стиль и конский убор [Ольховский, 1997. С. 85]. Несмотря на определенные неточности и трудности в употреблении термина «скифская триада» [Там же. С. 86–95], он по-прежнему остается одним из наиболее удобных диагностических факторов для определения отношения культур раннего железного века к «скифской общности».

К первому элементу скифской триады относится оружие , обилие которого в па мятниках демонстрирует милитаризован ность степных обществ раннего железного века . Это , в первую очередь , боевые клев - цы – чеканы , кинжалы - акинаки специфиче ской формы , втульчатые наконечники стрел . В раннескифское время оружие изготавли валось из бронзы , к финалу эпохи стали превалировать железные изделия .

Вторым компонентом триады стало уди вительное по своей яркости образов искус ство , в котором нашло отражение мировоз зрение скифских обществ . Искусство этого периода представлено в основном предме тами мелкой пластики , изображениями на предметах и наскальными рисунками . На обширной степной территории от Днестра

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Том 9, выпуск 5: Археология и этнография © П. Б. Амзараков, 2010

на западе до Тихого океана на востоке рас пространяется особый анималистический стиль в художественном творчестве , услов но названный « скифо - сибирским звериным стилем ». Основной составляющей стиля яв ляется устойчивый набор изобразительных элементов и образов животных , воспроиз водимых в традиционных позах с помощью особых приемов и на определенных пред метах .

Третий компонент « скифской триады » – конский убор ( снаряжение верхового коня ). Главная составляющая снаряжения коня – узда , включающая удила и псалии , в хроно логическом плане является наиболее ин формативной . Комплекты узды , найденные в скифских памятниках , нередко использу ются для относительной хронологической привязки последних на основании типоло гического метода . Ввиду своей специфики эти изделия на протяжении скифской эпохи постоянно совершенствовались и подверга лись модернизации , что дает возможность проследить во времени процесс изменения их внешнего вида и особенностей функцио нирования .

Несмотря на общие черты , компоненты триады , включая и конский убор , даже на сопредельных территориях могут демонст рировать нам большую вариативность . Так , в пределах относительно небольшого ре гиона Саяно - Алтая , где в географическом и историко - культурном отношении выделя ются три области – Алтай , Тува , Минусин ская котловина , культуры скифского типа имели яркие индивидуальные черты . Это хорошо видно , например , по такой детали погребального обряда , как сопроводитель ное захоронение верхового коня .

На территории Алтая в раннескифское время сопроводительное захоронение лошади являлось неотъемлемой частью ритуальных действ [Кубарев, 2007. С. 53–55]. Погребальный обряд рядовых захоронений алды-бельской культуры Тувы несколько отличался. Его характерной чертой являлось помещение вблизи уровня древней поверхности, у края центральных могильных ям, не самой лошади, а только уздечных наборов, включавших удила, обоймы, пряжки, нащечные бляхи. В то же время сопроводительные конские захоронения встречаются в элитных царских алды-бельских курганах [Грач, 1980. С. 25; Чугунов, 2005. С. 103]. На территории же Минусинской котловины, несмотря на хорошую изученность раннета-гарских погребальных комплексов, по сей день неизвестно ни одного случая сопогре-бения с лошадью и даже находок элементов конской амуниции в могилах раннескифского времени.

Региональная специфика прослеживается также и в деталях уздечного комплекта . Наиболее распространенным типом узды раннескифского времени для территории евразийских степей в целом и Саяно - Алтая в частности являются бронзовые стремечко видные удила с трехдырчатыми псалиями [Polosmak, 1993. Р . 24; Марсадолов , 1998. С . 6, 9; Грач , 1980; Членова , 1967. С . 69]. Факт появления удил такого типа в мате риалах Северного Кавказа и юга Восточной Европы датируется достаточно широко , от IX–VIII вв . до н . э . [ Махортых , 2005. С . 92] до VII в . до н . э . [ Эрлих , 2007. С . 119].

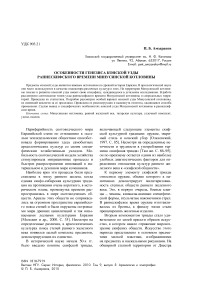

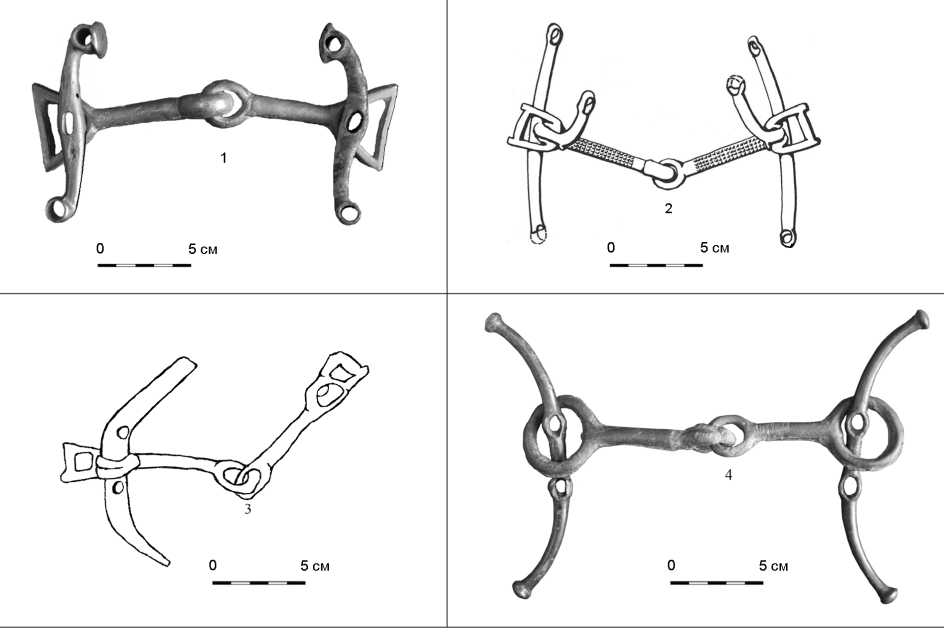

На территории Тувы наиболее предста вительный комплекс стремечковидных удил с трехдырчатыми псалиями был обнаружен в кургане Аржан -I, который традиционно датируется VIII в . до н . э . Всего в материа лах этого элитного погребения зафиксиро вано несколько десятков комплектов удил такого типа [ Грязнов , 1980. С . 26–42]. По мимо этого известно еще 8 комплектов стре мечковидных удил с различными типами псалиев , происходящих из алды - бельских памятников Тувы [ Чугунов , 2005. С . 103] ( рис . 1, 1 , 2 ).

На территории Алтая стремечковидные удила известны более чем в 7 памятниках раннескифского времени [ Марсадолов , 1998. С . 5] ( рис . 1, 3 , 4 ). При этом их форма полностью совпадает с находками из курга на Аржан -I [Polosmak, 1993. Р . 24].

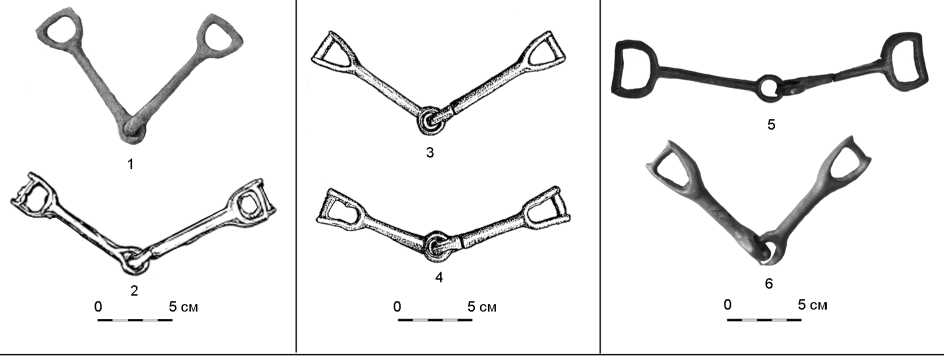

Как уже было упомянуто , в раннескиф ских погребальных комплексах Минусин ской котловины находки предметов конской узды не известны . Тем не менее , в числе случайных находок с территории Хакасско Минусинского края имеется не менее 33 (!) экземпляров стремечковидных удил и 12 экземпляров трехдырчатых и трехпетельча тых бронзовых псалиев ( рис . 1, 5 , 6 ). Из вестно также не менее четырех комплектов удил с малыми кольчатыми окончаниями ( рис . 2, 5–7 ). Подобные удила известны нам и по материалам кургана Аржан ( камеры 1, 2, 5, 20, 26, 31, 34 а ) ( рис . 2, 1–3 ) [ Грязнов , 1980. С . 23–42]. Сочетание таких удил со стремечковидными в рамках одного закры -

Рис . 1. Стремечковидные удила Саяно - Алтая : 1 – Тува , Аржан -I ( по : [ Грязнов , 1980. Рис . 20, 2 ]); 2 – Тува , Аржан -II ( по : [ Чугунов , 2005. Рис . 1, 3 ]); 3 – Алтай , Маяк -I ( по : [ Шульга , 1998. Рис . 6, 4] ); 4 – Алтай , Машенка -I, курган 1 ( по : [ Шульга , 1998. Рис . 6, 3 , 5 ]); 5 – Минусинская котловина ( КККМ - А 146-145); 6 – Минусинская котловина ( МРКМ -4686)

Рис . 2. Малые кольчатые удила Саяно - Алтая : 1 – Тува , Аржан -I, камера 26 ( по : [Grjaznov, 1984. Abb. 23, 5a ]); 2 – Тува , Аржан -I, камера 26 ( по : [Grjaznov, 1984. Abb. 23, 6a ]); 3 – Тува , Аржан -I, камера 31 ( по : [Grjaznov, 1984, Abb. 27–9a]); 4 – Алтай , Ак - Алаха -II ( по : [Polosmak, 1993. Fig. 2]); 5 – Минусинская котловина ( МРКМ -4680); 6 – Минусинская котловина ( МРКМ -4684); 7 – Минусинская котловина ( МРКМ -4833)

того комплекса позволяет нам предполо жить синхронность их бытования .

Для территории Алтая отмечается от сутствие такого типа удил [ Марсадолов , 1998. С . 6] за исключением комплекта из кургана Ак - Алаха -2 [Polosmak, 1993. Р . 20]. Упомянутая находка представляет собой сочетание звена стремечковидных удил со звеном малых кольчатых , что также говорит в пользу их синхронности ( рис . 2, 4 ).

Наряду с перечисленными выше , в па мятниках раннескифской эпохи Саяно -

Алтая встречается еще один тип удил . Это двусоставные удила со стремечковидны ми , овальными , подпрямоугольными или подтреугольными окончаниями , допол ненные маленькими внутренними коль цами .

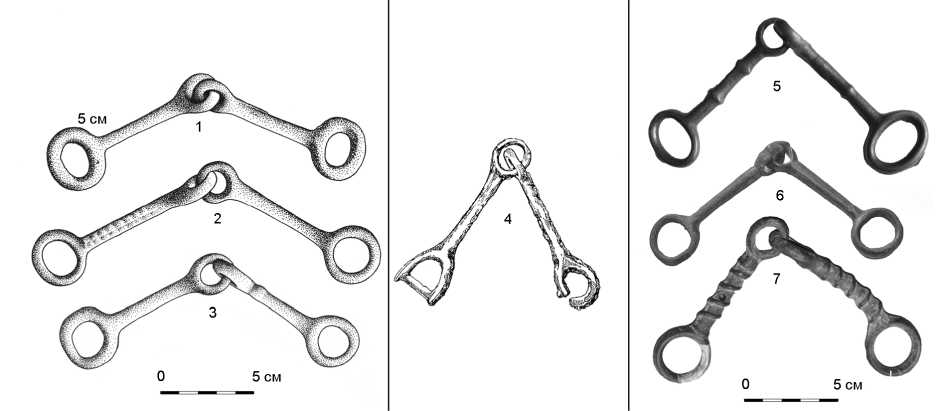

В отличие от простых стремечковид ных удил этот тип редко встречается на территории Тувы и Алтая . Всего в памят никах Тувы было обнаружено два ком плекта ( рис . 3, 7 , 8 ). Примечательно , что оба они были найдены в элитных курганах раннескифского времени Аржан [ Грязнов ,

1980. С . 23, 25] и Аржан -2 [ Чугунов , 2005. С . 103]. На территории Алтая известна лишь одна подобная находка ( рис . 3, 6 ) [ Марсадолов , 1998. С . 5].

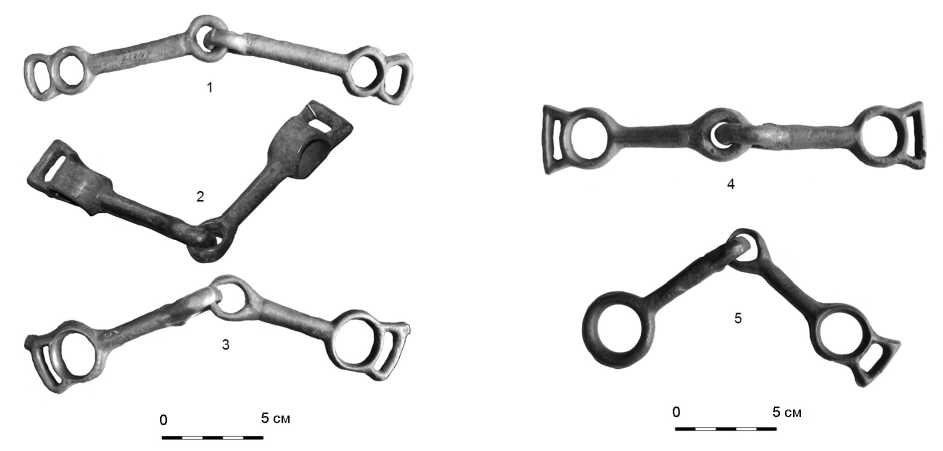

На этом фоне резко выделяется Мину синская котловина , где обнаружено более ста (!) комплектов удил с маленьким до полнительным кольцом ( рис . 3, 1–5 ). Такая количественная диспропорция может сви детельствовать в пользу существования на данной территории регионального центра изготовления удил этого типа , что также подтверждается наличием на некоторых подобных изделиях специфических следов литейного брака , которые могли сохра няться лишь при условии того , что вещь не успела быть использованной по назна чению либо применялась очень короткий промежуток времени [ Членова , 1967. С . 68].

В небольшом количестве такие удила встречаются на территории Казахстана и Восточной Европы [Членова, 1967. С. 68; Иессен, 1953. С. 102]. Находки удил такого типа на территории Кавказа нередко объясняют либо сибирско-азиатским влиянием, либо непосредственно сибирский импортом [Эрлих, 2007. С. 119, рис. 177, 4, 5]. На сопредельных Минусинской котловине территориях Саяно-Алтая отмечены единичные находки экземпляров стремечковидных удил с маленьким дополнительным кольцом. Так, сам факт обнаружения этих удил на территории Тувы в погребальном инвентаре «царских» курганов может служить дополнительным аргументом в пользу гипотезы М. П. Грязнова о посмертных дарах «царю». По мнению исследователя, наличие сопроводительных погребений (не менее 160) лошадей с разными уздечными комплектами в кургане Аржан может быть объяснено тем, что лошади преподносились умершему от вождей племен соседствующих территорий [Грязнов, 1980. С. 47]. Лошадь с удилами указанного типа была помещена в погребальную камеру № 1 наряду с еще пятью лошадьми. Судя по богатству убранства и расположению в центральной камере с погребением «царя», можно предположить, что это (были наиболее почитаемые) верховые лошади покойного [Там же. С. 15, 25, 47].

Необходимо отметить , что стремечко видные удила с дополнительным кольцом в кургане Аржан использовались с самыми распространенными на тот момент пса - лиями – трехдырчатыми ( рис . 4, 1 ). Пса - лии такого типа известны в Минусинской котловине в количестве 12 единичных эк земпляров . Здесь мы сталкиваемся с еще одной диспропорцией – резким несоответ ствием количества псалиев количеству удил . Такое соотношение не может быть простой статистической погрешностью и объясняться использованием псалиев из органических материалов , не сохранив шихся до наших дней . Поэтому следует

Рис . 3. Удила с маленьким дополнительным отверстием : 1 – Минусинская котловина ( МРКМ -4825); 2 – Мину синская котловина ( МРКМ -4853); 3 – Минусинская котловина ( МРКМ -4725); 4 – Минусинская котловина ( КККМ -A146-64); 5 – Минусинская котловина ( МРКМ -4739); 6 – Алтай , Карбан -V ( по : [ Марсадолов , 1998. Рис . 1]); 7 – Тува , Аржан -I ( по : [ Грязнов , 1980. Рис . 12–1]); 8 – Тува , Аржан -II ( по : [ Чугунов , 2005. Рис . 1])

Рис . 4. Варианты сочетания псалиев и удил в раннескифскую эпоху Саяно - Алтая : 1 – Минусинская котловина ( МРКМ -4910, МРКМ -4861, МРКМ -4913); 2 – Усинская котловина , Баданка -IV [ по : Боковенко , 1998. Рис . 4]; 3 – Алтай , Карбан -V ( по : [ Марсадолов , 1998. Рис . 1–9]); 4 – Минусинская котловина ( МРКМ -4920, МРКМ -4880, МРКМ -4921)

предположить , что существовали какие - то другие типы псалиев , которые могли бы ис пользоваться в сочетании со стремечковид ными удилами с маленькими дополнитель ными кольцами .

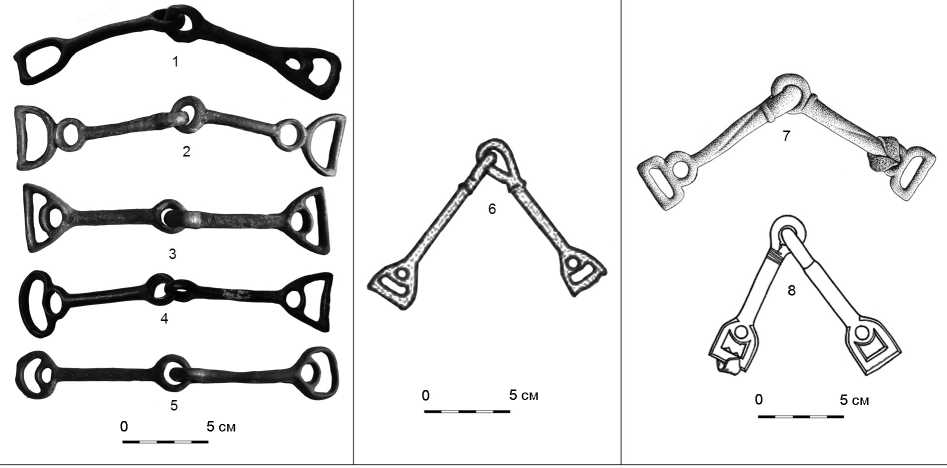

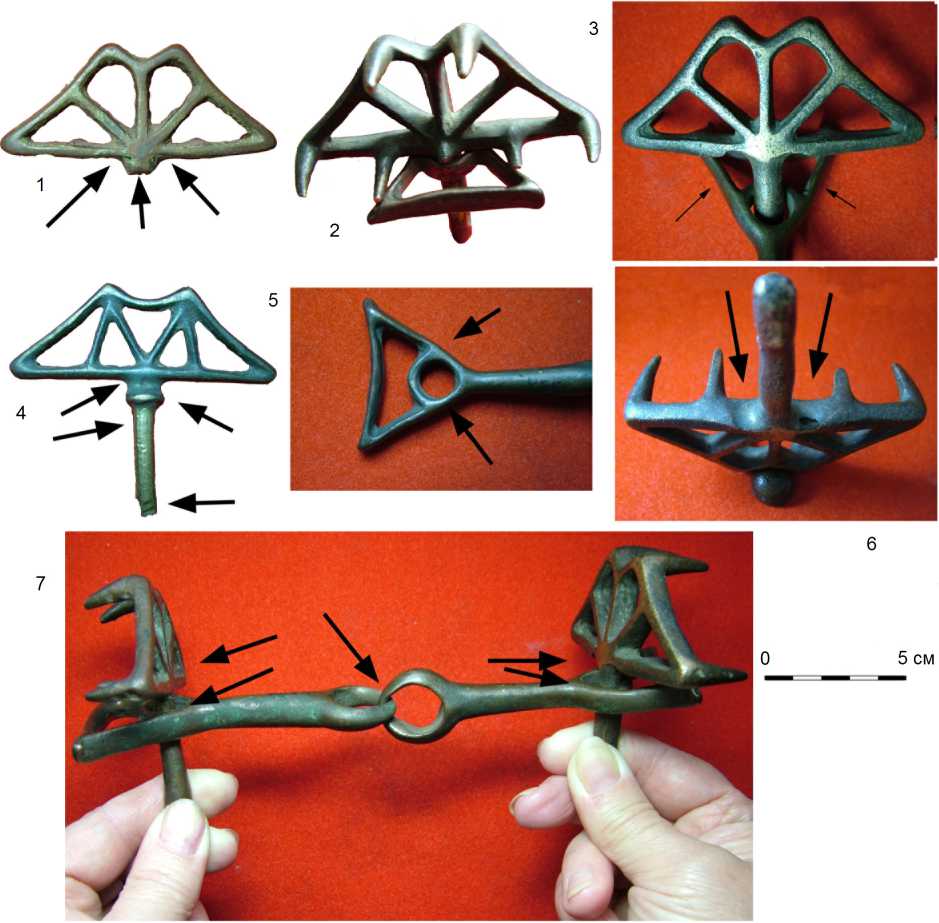

На роль таких псалиев может претендо вать своеобразная категория предметов , также относящихся к разряду случайных находок скифского времени из Минусин ской котловины . Они представляют собой своеобразные ажурные отливки из бронзы сложной формы , чаще напоминающие мо дель лука . Размеры ажурной части от 7 × 3 см до 9 × 4 см . От ажурной пластины отхо дит круглый в сечении стержень длиной 5–7 см со сквозным отверстием у внешнего окончания . На одной стороне ажурной пла стины расположены шипы длиной от 1 до 2 см в количестве от 6 до 7 штук ( рис . 5). Из вестно не менее 25 подобных изделий . Ана логи им на сегодняшний момент не извест ны за пределами Минусинской котловины .

В научной литературе эти изделия име нуются « скребницами » ( см .: [Martin, 1893; Членова , 1967; Боковенко 1986; Шульга ,

1998] и др.). Такое название предметы получили благодаря своему внешнему виду, напоминающему миниатюрный гребень. Предполагалось, что они могли использоваться для чесания шкуры лошадей. Так, уже в каталоге древностей бронзового века Минусинского музея Ф. Р. Мартина они обозначены как расчески для лошадей [Martin, 1893. P. 89, 91]. Альтернативная точка зрения была высказана лишь в 1967 г. в фундаментальной работе Н. Л. Членовой «Происхождение и ранняя история племен тагарской культуры», которая, опираясь на мнение К. Ф. Смирнова, предположила, что эти предметы являлись трензелями – они прикреплялись ремешком, продетым в отверстие ручки, к кольцам удил и кололи подбородок коня [1967. С. 75]. По мнению Н. А. Боковенко, загадочные предметы, называемые «скребницами», могли использоваться в качестве псалиев для удил стремечковидного типа с дополнительным кольцом [1986. С. 12–13]. По такой модели использования длинный стержень «скребниц» помещался в дополнительное кольцо удил, ремни оголовья крепились так, что один подвязывался к ажурной части, а другой к отверстию в стержне «скребницы». Следует отметить, что шипы по этой схеме были направлены к морде лошади и должны были таким образом обеспечить жесткий контроль над животным; поэтому такие псалии считались строгими [Боковенко, 1986. С. 12–13].

Несмотря на некоторый скептицизм в научной литературе [Шульга, 1998. С. 34], идея Н. А. Боковенко об использовании так называемых «скребниц» в качестве псалиев представляет определенный интерес. Тщательный анализ всего имеющегося материала позволил сделать некоторые наблюдения, подтверждающие эту гипотезу. Так, на некоторых образцах «скребниц», бывших в употреблении длительное время, присутствуют характерные следы сработанности (см. рис. 5). Особенно хорошо это видно на ва-

Рис . 5. « Скребницы » в качестве псалиев для удил с маленьким внутренним кольцом ( стрелки указывают на места сработанности металла ): 1 – отломленный у основания стержень и сработанность площадки « скребницы »; 2 , 3 – способ соединения « скребницы » с удилами ; 4 – сработанность валика стержня , самого стержня , отломленное окончание с отверстием , сработанность площадки ; 5 – сработанность контактной площадки на окончании удил ; 6 – сработанность на площадке скребницы ( обратить внимание на форму сработанности , повторяющую форму окончания удил ); 7 – общий вид соединенных удил и скребниц

лике , расположенном на основании стержня скребницы . При помещении стержня в кольцо удил валик мог служить « фиксато ром », предотвращающим слишком большой люфт , возникающий при движении .

Следы сработанности на таком « фикса торе » лучше видны со стороны , которая контактировала с лошадью . Кроме того , присутствуют характерные повреждения металла « фиксатора », где он соприкасался с удилами . Показателен и тот факт , что при отсутствии на некоторых « скребницах » « фиксатора » следы сработанности четко читаются на зубьях и на основании самой ажурной пластины , причем форма и направ ление следов сработанности четко совпада ют с подтреугольной формой окончаний стремечковидных удил , на которых также отмечаются характерные следы взаимодей ствия ( см . рис . 5). Поврежденные , сломан ные стержни « скребниц », по всей видимо сти , свидетельствуют о том , что в отверстия фиксировался нижний ремешок оголовья .

Однако и здесь есть определенные про тиворечия , нуждающиеся в дополнительном объяснении . Дело в том , что , по представле ниям Н . А . Боковенко , скребницы использо вались в качестве строгих псалиев и были обращены шипами к морде животного [1986. С . 12–13]. Но расположение следов сработанности говорит об обратном – шипы были повернуты не внутрь , а наружу . Это подтверждается и тем , что тыльная поверх ность пластины ( без шипов ) равномерно залощена . Кроме того , использование таких шипов в качестве постоянного усмиряюще го средства на самой чувствительной части тела – морде животного , физически невоз можно . Да и функциональный размер грыз ла удил при таком их использовании сокра щается до недопустимых пределов .

Между тем на шипах также фиксируются следы сработанности, в то время как пластина с этой же стороны не имеет никаких повреждений. Некоторые из шипов погнуты или даже сломаны, а поверх старых «остан-цов» отлиты новые шипы. Трудно представить, что бронзовые шипы были повреждены в результате физического воздействия на животное. Судя по трасологическим наблюдениям, эти приспособления постоянно взаимодействовали с плотным неметаллическим предметом, расположенным на голове лошади. О том, что это был за предмет и каково было его предназначение, на данный момент однозначно ответить невозможно. Стоит напомнить, что рассматриваемые элементы конской узды представляют собой сугубо локальное явление, не имеющее аналогов за пределами Минусинской котловины. Ситуацию усложняет и отсутствие в этом регионе погребальных комплексов с конем и элементами конской амуниции. Своеобразие почв, пагубно влияющих на сохранность органических материалов, также значительно сужает круг археологических источников. Однако если обратиться к широкому спектру общеисторических сведений об убранстве верхового коня скифской эпохи, напрашивается своеобразная гипотеза.

Так , в материалах изобразительного творчества , а также в некоторых погребени ях на территории Алтая и Восточного Ка захстана сохраняются сведения о традиции маскирования лошадей под других живот ных [ Черемисин , 2005. С . 131–135]. Для это го в большинстве случаев использовали своеобразные маски или наголовники , сде ланные из различных органических основ ( кожи , войлока ) [ Грязнов , 1937. С . 21; Ру денко , 1960. С . 78, 231; Самашев и др ., 2000. С . 30–31]. Обычно маски имитировали го ловы оленей или горных козлов . В изобра зительном творчестве раннего железного века сохранилось огромное количество ри сунков и предметов , запечатлевших образ синкретического существа сочетающего в себе черты оленя , лошади и горного козла . Н . В . Полосьмак трактует данные изображе ния как заменяющие друг друга священные образы , сопровождающие умерших в иной мир , на небесные пастбища [2001. С . 158]. В мерзлотных погребениях Алтая , где наи более полно сохранилась органика , можно подробно рассмотреть состав всего конского убора , включающего и войлочные маски . При этом кроме наличия масок конструкция сбруи имела вполне традиционный для дан ного региона вид . Единственной ее особен ностью было лишь то , что удила , псалии и другие элементы уздечного комплекта были выполнены не из метала , а из дерева . Это , возможно , объясняется ее одноразовым предназначением . Таким образом , в данном случае мы можем полностью восстановить погребальное облачение верхового коня . Однако если представить , что все или неко торые культовые атрибуты конского обла чения в погребениях Алтая ( включая и мас -

Рис . 6. Реконструкция уздечного комплекта в сочета нии удил с маленьким дополнительным кольцом и « скребниц »

ки ) могли использоваться хотя бы изредка и в реальной жизни , то это потребовало бы дополнительных приспособлений , которые могли облегчить носку столь сложной кон струкции . Именно с этой позиции попыта емся объяснить назначение так называемых скребниц , получивших распространение в Минусинской котловине .

При наличии маски кроме шнурков и те семок необходима дополнительная фикса ция наголовной конструкции . Для этой функции вполне могут подойти шипы , ко торые , при условии их разворота наружу , цепляются за войлок или другую органику , предотвращая лишние движения конструк ции . При этом благодаря шипам возникает пустое пространство между войлоком и мордой лошади , что способствует свобод ной циркуляции воздуха . Такой способ крепления головной маски из органиче ских материалов объясняет наличие специ фических трасологических повреждений « скребниц ».

Уздечный комплект в сочетании « скреб ниц » со стремечковидными удилами с ма леньким дополнительным кольцом ( без до полнительных наголовных конструкций ) был реконструирован и апробирован авто ром на лошади в реальных условиях ( рис . 6). Можно резюмировать , что данный тип узды абсолютно полноценен , функционален и отличается определенной строгостью в управлении лошадью 1.

Таким образом , сочетание « скребниц » в качестве псалиев со стремечковидными удилами с маленьким дополнительным кольцом является оригинальным и крайне интересным видом конской узды . Такое со четание может быть одним из самых ранних вариантов перехода к вертикальному соеди нению уздечного комплекта путем продева ния стержня псалия в окончание удил . Дру гой тип такого перехода многие исследова тели Алтае - Саянского региона видят в пер вую очередь в У - образных псалиях [ Куба рев , 1998; Шульга , 1998; Бородаев , 1993; Тишкин 1998; и др .], которые в небольших количествах встречаются на территории Средней и Центральной Азии за исключе нием Минусинской котловины ( см . рис . 4, 2 ). « У - образные псалии … явились одним из шагов на пути создания узды нового типа с двудырчатыми удилами , вставляющимися в окончания удил . Для этого мастеру доста точно было лишь мысленно « распрямить » псалий по линии : верхняя часть псалия - отросток и убрать становящуюся ненужной нижнюю часть основного стержня псалия » [ Шульга , 1998. С . 34].

В этой связи интересен факт находки У - образных псалиев в комплекте со стре мечковидными удилами с маленьким до полнительным кольцом на территории Усинской межгорной котловины Западного Саяна – территории пограничной между Ту вой и Минусинской котловиной [ Боковенко , 1998. Рис . 1]. По всей видимости , здесь мы имеем дело с сочетанием переходных форм удил и псалиев .

Дальнейшее развитие вертикальной схемы соединения псалиев и удил на территории Минусинской котловины, видимо, шло на основе модернизации стремечковидных удил с дополнительным кольцом путем увеличения диаметра кольца. На территории Минусинской котловины обнаружено больше всего таких переходных комплектов (10 шт.) (рис. 7), в то время как на территории Алтая известен лишь один экземпляр [Марсадолов, 1998. С. 5], в Туве находки таких удил на сегодняшний момент не известны. С удилами этого типа становится возможным использование более толстых, телю президента ассоциации конного спорта Республики Хакасия Г. П. Кайманову, тренеру-наезднику Республиканского ипподрома О. А. Люткайтису, а также А. Ягодинову.

Рис . 7. Удила с большим дополнительным кольцом : 1 – Минусинская котловина ( МРКМ -4856); 2 – Минусинская котловина ( МРКМ -4831); 3 – Минусинская котловина ( МКМ -4864); 4 – Минусинская котловина ( МРКМ -4719); 5 – Минусинская котловина ( МРКМ -4681)

двудырчатых псалиев . При этом стремечко видные окончания некоторое время сохра няются в качестве рудиментарного элемен та , который через некоторое время пол ностью исчезает , дав начало новому типу удил – кольчатым .

Таким образом , несмотря на то , что в скифском мире различные элементы « триа ды » обладали наиболее устойчивыми харак теристиками , встречаются и принципиаль ные различия . При детальном исследовании нередко обнаруживается , что в каждом кон кретном регионе процесс , который в конеч ном итоге привел к формированию наиболее оптимального для данного периода вида предмета , шел своим , неповторимым , путем . Примером этому может служить своеобраз ная эволюция конской узды , протекавшая в ограниченных пределах Минусинской кот ловины .

FEATURES OF ORIGIN OF HORSE BRIDLE IN EARLY SCYTHIAN TIME

OF MINUSINSK DEPRESSION