Особенности геологического строения и нефтегазоносности плиоценовых (балаханских) отложений Южно-Каспийской впадины

Автор: Царегородцева Т.К., Быкадоров В.А., Волож Ю.А.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности и результаты ГРР

Статья в выпуске: 4, 2022 года.

Бесплатный доступ

Южно-Каспийская впадина обладает значительными, еще неразведанными ресурсами углеводородов, что подтверждено новыми открытиями в азербайджанском и иранском секторах моря. Но разведочные работы на туркменском шельфе оказались безрезультатными. Одной из причин является недостаточно обоснованные представления о строении глубоких горизонтов осадочного чехла. В данной статье на основе сейсмостратиграфического анализа рассмотрены недостаточно освещенные особенности строения нефтегазоносных балаханских (нижний плиоцен) отложений впадины. Расширены границы Южно-Каспийской впадины. Анализ сейсмических материалов показывает, что в состав впадины следует включать и Северо-Апшеронский прогиб, выполненный также мощным плиоцен-четвертичным комплексом. Северной границей впадины в акватории Каспия служит тектоноседиментационный уступ у Ялама-Песчаномысского поднятия. Апшеронский порог является частью зоны регионального Крымско-Копетдагского сдвига. Активные движения по сдвигу начались в середине плиоцена и продолжаются до настоящего времени, что подтверждается частыми землетрясениями. Некоторые исследователи землетрясения Апшеронского порога без достаточных оснований связывают с продолжающейся субдукцией Южного Каспия. Уточнены представления о корреляции продуктивной и красноцветной толщ и их нефтегазоносности. Показано, что дагаджикская свита на востоке впадины соответствует на западе нижней части продуктивной толщи. Обосновывается глинисто-соленосный состав нижней части красноцветной тощи. Отсутствие разломов и глинисто-соленосный состав препятствуют вертикальной миграции углеводородов из майкопской нефтегазоматеринской свиты и формированию залежей в красноцветной толще туркменского шельфа. В связи с этим сделан вывод о высокой вероятности открытия месторождений нефти и газа на Туркменской ступени под глинисто-соленосной пачкой красноцветной толщи, т. е. в основании последней. Глубина разведочных скважин в этом случае должна превышать глубину подошвы плиоцена и составлять 6,5-7,5 км

Южно-каспийская впадина, северо-апшеронский прогиб, туркменский шельф, крымско-копетдагский сдвиг, нижний плиоцен, красноцветная и продуктивная толщи, дагаджикский горизонт, сейсмостратиграфия, перспективы нефтегазоносности

Короткий адрес: https://sciup.org/14129408

IDR: 14129408 | УДК: 550.8+553.98 | DOI: 10.31087/0016-7894-2022-4-27-38

Текст научной статьи Особенности геологического строения и нефтегазоносности плиоценовых (балаханских) отложений Южно-Каспийской впадины

Несмотря на длительную историю изучения Южно-Каспийской впадины, интерес к плиоценовым отложениям этой впадины не ослабевает в связи с тем, что в них открыты и открываются многочисленные месторождения нефти и газа.

Большинство месторождений открыто на суше и на неглубоком Апшеронском пороге. Большая часть Южно-Каспийской впадины с глубинами моря до 900 м бурением почти не изучена. Но она также обладает значительными ресурсами УВ. Единичные скважины показали разную продуктивность. На западе и юге в море открыты месторождения УВ, в том числе гигантские (Шах-Дениз) [1]. На востоке (Туркменская ступень) плиоценовые коллекторы оказались водоносными. Таким образом, по-прежнему актуальны исследования особенностей глубинного строения в связи с нефтегазоносностью. Так, остается неясным, почему в западной морской части впадины существуют залежи, в то время как на востоке (в туркменской акватории) коллекторы оказались водоносными. Нерешенными остаются и отдельные вопросы геологии, в частности корреляции продуктивной и красноцветной свит, границ впадины, наличия соленосных отложений.

Северная граница Южно-Каспийской впадины

Южно-Каспийская впадина представляет собой крупнейший бассейн осадконакопления, продолжающий развиваться в настоящее время. Она занимает южную часть Каспийского моря и примыкающие к ней Западно-Туркменскую (с востока) и Ниж-не-Куринскую (с запада) низменности. Раннемезозойский фундамент впадины залегает на глубине до 20 км [2]. Фундамент разбит системой нарушений сбросового типа на блоки с перепадами глубин между ними до 1000 м и более. Крупное поднятие Година выделяется в пределах современного туркменского шельфа. В осадочном чехле Южно-Каспийской впадины выделяют три структурных этажа. Нижний — юрско-меловой дислоцированный этаж — распространен только в пределах восточно- го туркменского блока. Верхнемеловой — нижнемиоценовый этаж — характеризуется параллельно-слоистым строением. Плиоцен-четвертичный этаж распространен наиболее широко. По окраинам впадины он смят в складки и затронут разрывными нарушениями. В западной и восточной частях Южно-Каспийского бассейна прослежено несколько субмеридиональных полос антиклинальных складок, осложненных разломами и грязевыми вулканами.

Южно-Каспийская впадина и Терско-Каспийский прогиб образуют тыловой предгорный Восточ-но-Предкавказский прогиб, формирование которого связано с позднемиоцен-четвертичным ростом Кавказа, Талыша, Эльбурса и Копетдага. Прогиб имеет северо-западную кавказскую ориентировку и для него характерна аномальная мощность. Подошва плиоценовых отложений в Южно-Каспийской впадине опущена до 8–10 км, а в Терско-Каспийском прогибе — до 2–3 км.

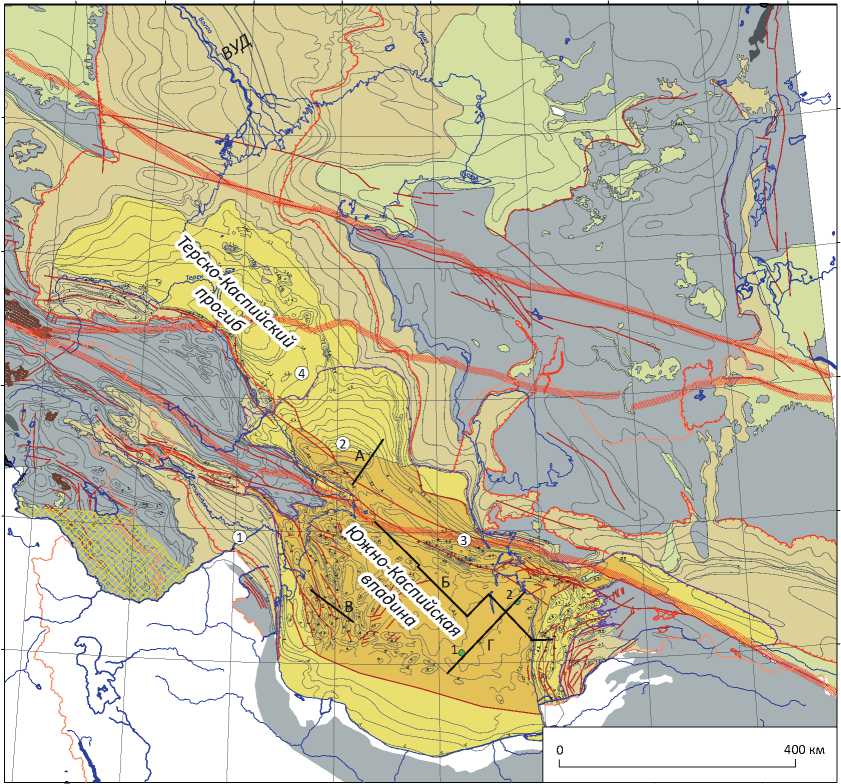

На тектонических картах граница плиоценовой Южно-Каспийской впадины обычно проводится на суше по контуру распространения плиоцен-четвертичных отложений, а в море за ее северную границу принимают Апшеронский порог. Однако анализ сейсмических материалов МОГТ показывает, что в состав Южно-Каспийской впадины следует включать и Северо-Апшеронский прогиб, выполненный также мощным плиоцен-четвертичным комплексом. Северной границей впадины в акватории Каспия служит тектоноседиментационный уступ у Яламо-Песчаномысского поднятия (рис. 1, 2). Апшеронский порог является частью регионального Крымско-Копетдагского сдвига [3]. Это подтверждается несколькими маркерами. Активные движения по сдвигу начались в середине плиоцена и продолжаются до настоящего времени, что подтверждается частыми землетрясениями. Некоторые исследователи без достаточных оснований связывают землетрясения Апшеронского порога с продолжающейся субдукцией Южного Каспия. Западная и восточная границы Южно-Каспийской

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 1. Структурная карта по подошве плиоценовых отложений Fig. 1. Structural map over the Pliocene Bottomsequence

44°0'0"В

46°0'0"В

48°0'0"В

50°0'0"В

52°0'0"В

54°0'0"В

56°0'0"В

58°0'0"В

60°0'0"В

46°0'0"С

44°0'0"С

42°0'0"С

40°0'0"С

38°0'0"С

46°0'0"С

44°0'0"С

42°0'0"С

60°0'0"С

40°0'0"С

38°0'0"С

44°0'0"В

46°0'0"В

48°0'0"В

50°0'0"В

52°0'0"В

54°0'0"В

56°0'0"В

58°0'0"В

□2

ZZ3 ZZ 4 ^5 6 Е -2 : 7

^z 10 Z 11 1с 12 1 п 13 ВУД 14

1 — выходы доплиоценовых комплексов (a — на дневную поверхность, b — под покров четвертичных отложений мощностью менее 100 м); области распространения ( 2 – 4 ): 2 — нижней части продуктивной толщи, 3 — верхней части продуктивной толщи, 4 — акчагыльских комплексов; выходы пород консолидированной коры ( 5 , 6 ): 5 — герцинской консолидации, 6 — альпийской консолидации; 7 — изогипсы подошвы плиоцена, км; 8 — плиоценовый эрозионный уступ; 9 — северная граница Южно-Каспийской впадины; 10 — постколлизионные трансрегиональные сдвиги; 11 — сейсмические разрезы; 12 — скважины (1 — Ферсман-1, 2 — Западный Эрдекли-1); 13 — основные структуры (1 — Куринская впадина, 2 — Северо-Апшеронская впадина, 3 — Апшеронский порог, 4 — Песчаномысско-Самурская седловина); 14 — Волго-Уральская депрессия

1 — pre-Pliocene sequence outcrop (а — at daylight surface; b — under the cover of Quaternary formations less than 100 m thick); areas of occurrence (2–4): 2 — lower part of pay interval, 3 — upper part of pay interval, 4 — Akchagylsky sequences; outcrops of the rocks of consolidated crust (5, 6): 5 — Hercynian consolidation, 6 — Alpine consolidation; 7 — structural contours of Pliocene Bottom, km; 8 — Pliocene erosion scarp; 9 — northern boundary of South Caspian Depression; 10 — postcollision transregional strike-slip faults; 11 — lines of seismic sections; 12 — wells (1 — Fersman-1, 2 — Western Erdekli-1); 13 — major structures (1 — Kurinsky Depression, 2 — North Apsheronsky Depression, 3 — Apsheronsky Sill, 4 — Peschannomyssky-Samursky Saddle); 14 — Volga-Ural Depression впадины связаны с крупными разрывными нарушениями.

Таким образом, плиоценовая Южно-Каспийская впадина охватывает не только территорию современной депрессии, ограниченной Апшеронским порогом, но и Северо-Апшеронский прогиб.

Обособление Южно-Каспийской впадины от единого Кавказско-Копетдагского прогиба произошло в конце миоценового времени под влиянием коллизионных событий, связанных с закрытием океана Тетис. Это событие привело к прекращению существования морского Каспийско-Черноморско-

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

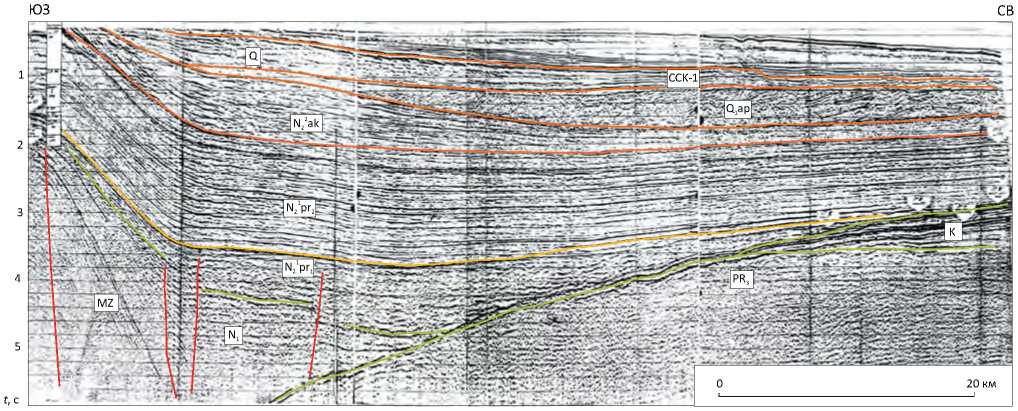

Рис. 2. Сейсмостратиграфический разрез Северо-Апшеронского прогиба

Fig. 2. Seismo-stratigraphic section across the North Apsheronsky Trough

Профиль иллюстрирует боковое прилегание горизонтов продуктивной толщи к склону Карабогазского свода.

Положение профиля А см. на рис. 1

The section illustrates lateral overlap of pay zone horizons to the slope of Karabogaz Arch.

For position of A line see Fig. 1

го бассейна и образованию изолированного от Мирового океана Каспийского бассейна. Такое событие вызвало в плиоцене интенсивную эрозию речными потоками палео-Волги, палео-Дона, палео-Урала, палео-Самура. Разрабатывая обширные долины, реки приносили огромное количество обломочного материала в Южно-Каспийскую впадину [4–6].

Строение и корреляция горизонтов балахан-ских отложений Южно-Каспийской впадины

Продуктивная толща (балаханский региоярус) не содержит четких органических остатков, поэтому ее возраст оценивают в зависимости от представлений о возрасте понтических и акчагыльских отложений с эндемичной понтокаспийской фауной. Ранее она датировалась средним плиоценом, затем нижним, а акчагыл — верхним.

В настоящее время в общей стратиграфической шкале (ОСШ) России, как и в международной стратиграфической шкале (МСШ), плиоцен разделен на два яруса: занклий и пьяченций [7]. Граница с квартером понижена с 1,8 до 2,7 млн лет до подошвы гелазия, а подошва плиоцена датируется в 5,33 млн лет. Возраст акчагыльского регио-яруса (на основании палеомагнитных измерений 1970-х гг.) в ОСШ принят в 1,8–3,6 млн лет. В результате к четвертичному возрасту теперь относят не только апшеронский региоярус, но и верхнюю часть акчагыльского. При этом длительность акча-гыльского и балаханского времени оказалось почти одинаковой (1,8 и 1,73 млн лет соответственно). Такие датировки трудно увязать с соотношением мощностей, поскольку мощность продуктивной толщи почти на порядок больше акчагыльских отложений. В последнее время появились более на- дежные данные о возрасте акчагыльских отложений по аргон-аргоновому методу и палеомагнитным измерениям [8]. Оказалось, что продолжительность накопления акчагыльских отложений 0,85 млн лет (в интервале 2,95–2,1 млн лет), а продуктивной толщи — 2,38 млн лет. Также показано, что акча-гыльские отложения Западной Туркмении соответствуют не всей хроне Гаусса, а только ее верхней половине, с этим было связано удревление подошвы этих отложений. Но следует иметь в виду, что новые данные о возрасте плиоценовых отложений получены в западной части Апшеронского прогиба, где разрезы акчагыльских отложений сокращены. Эти цифры, вероятно, необходимо уточнить.

Таким образом, продуктивная и красноцветная толщи балаханского региояруса, ранее выделенные в составе среднего отдела плиоцена, теперь соотносятся с нижним отделом плиоцена. Нижний отдел акчагыльского региояруса захватывает верхний отдел плиоцена, а средний и верхний отделы — гелаз-ский ярус МСШ. Апшеронский региоярус соотносится с калабрийским ярусом МСШ.

Кроме проблемы соотношения международных и региональных шкал на протяжении длительного времени существуют сложности в сопоставлении частей красноцветной (туркменской) и продуктивной (азербайджанской) толщ между собой. Сложность сопоставления состоит в том, что эти отложения плохо охарактеризованы палеонтологическими остатками, как было указано ранее. Еще одной причиной, осложняющей корреляцию, является наличие нескольких источников обломочного материала и отсюда невыдержанность терригенного состава. В связи с этим расчленение продуктивной и красноцветной серий на толщи по литологическим и петрофизическим особенностям выполнено только по обнаженным и плотно разбуренным Апшеронскому и Челекенскому районам [9].

Нижнеплиоценовые образования известны как продуктивная, красноцветная или челекен-ская толща, они рассматриваются как балаханский региоярус в номенклатуре Восточного Паратетиса [10]. В центре Южно-Каспийской впадины они согласно залегают на понтических осадках, а в бортовых частях с размывом и несогласием с различными горизонтами залегают на более древних образованиях вплоть до юрских. По многочисленным скважинам и обнажениям нижнеплиоценовые отложения Апшеронского и Челекенского полуостровов по составу условно расчленены на ряд свит, однако их прослеживание даже в пределах суши неоднозначно.

Продуктивная толща представлена сероцветными неравномерно чередующимися и невыдержанными по разрезу и площади пластами глин, алевролитов и песчаников огромной мощности, достигающей 4–5 км. Характерной особенностью песчаников района Апшеронского полуострова является их кварцевый состав, в то время как в других местах песчаники полимиктовые. В западных районах Азербайджана появляются полимиктовые песчаники часто с вулканическим пеплом, конгломераты. При этом мощности продуктивной толщи с запада на восток возрастают с 1200 до 5000 м на Бакинском архипелаге. Нижний отдел продуктивной толщи представлен пятью свитами: калинской, под-кирмакинской, кирмакинской, надкирмакинской песчаной и надкирмакинской глинистой. Мощность нижнего отдела продуктивной толщи в 2–2,5 раза меньше мощности верхнего отдела [11–13].

В верхнем отделе продуктивной толщи выделяется четыре свиты: «перерыва», балаханская, сабун-чинская и сураханская. Свита «перерыва» характеризуется преобладанием крупнозернистых песков с включением мелких галек. Балаханская свита имеет переходный характер — от песчаных разностей средней размерности, преобладающих в нижней части разреза, до глинисто-песчаных — вверху. Сабунчинская свита представлена чередованием песчаников, глин и алевритов [14]. Отмечается присутствие в большом количестве бурых глин и гнезд гипса. Суруханская свита сложена преимущественно глинистыми породами (увеличение глинистости вверх по разрезу).

В Западно-Туркменской низменности и на Челекене красноцветная толща залегает согласно на отложениях понта, а восточнее — с угловым несогласием на различных горизонтах от юры до палеогена. Толща сложена чередующимися серыми, бурыми, пестрыми глинами, полимиктовыми разнозернистыми песчаниками нередко с рассеянной галькой, туфами [15, 16].

В нижней части красноцветной толщи на п-ове Челекен наблюдаются пласты гипсоангидри-тов и загипсованных глин [9, 17]. Соотношение песчаников и глин по площади и разрезу изменяется. Средние и верхние части разреза красноцветной толщи (небитдагская и челекенская свиты) более песчанистые, нижняя часть преимущественно глинистая. Эти особенности нижней части красноцветной толщи имеют большое значение при оценке перспектив нефтегазоносности.

В нижней части красноцветной толщи выделена дагаджикская свита. Свита вскрыта глубокими скважинами на ряде месторождений (Котуртепе, Барса-Гельмес, Челекен, Эрдекли, Камышлджа и др.) и представлена преимущественно глинами слоистыми серыми, зеленоватыми, прослоями желтоватыми или коричневатыми известковистыми [18]. В разрезах площадей Окарем, Кеймир, Чекишляр имеются пропластки и гнездовидные включения гипса и ангидрита.

Котуртепинская свита сложена частым и неравномерным чередованием по разрезу глин, песков, алевритов, песчаников, алевролитов с прослоями гравелитов в низах разреза. В западных районах Западно-Туркменской впадины, на Челекене, в южной части Гограньдаг-Окаремской зоны поднятий в низах разреза котуртепенской свиты также присутствуют гипс-ангидритовые включения в виде огип-сованности пород и линз.

Мощность верхнего отдела красноцветной толщи, как и нижнего ее отдела, изменяется в широких пределах. На месторождениях Гограньдаг-Ока-ремской зоны поднятий она колеблется от 450 до 1600 м; на месторождениях Прибалханской зоны поднятий — от 1040 до 2080 м. В южной (иранской) прибрежной части Южного Каспия в разрезе продуктивной (челекенской) толщи присутствуют и конгломераты.

Корреляция свит продуктивной и красноцветной толщ до настоящего времени остается многовариантной. В связи с этим важным инструментом для корреляции является сейсмостратиграфический анализ, позволяющий изучать многие региональные и локальные особенности строения осадочных толщ, недоступные геологам при использовании материалов бурения и поверхностных наблюдений. Изохронная природа сейсмостратиграфиче-ских границ дает возможность выделить одновозрастные сейсмокомплексы и выполнить надежную стратиграфическую корреляцию разрезов на больших расстояниях. Такая корреляция особенно важна для разнофациальных разрезов, таких как плиоцен Южно-Каспийской впадины, когда их сопоставление по биостратиграфическим и другим данным вызывает большие трудности и часто субъективно.

Впадина изучена бурением неравномерно: большие глубины моря, а также большие мощности и глубины залегания интересующих интервалов

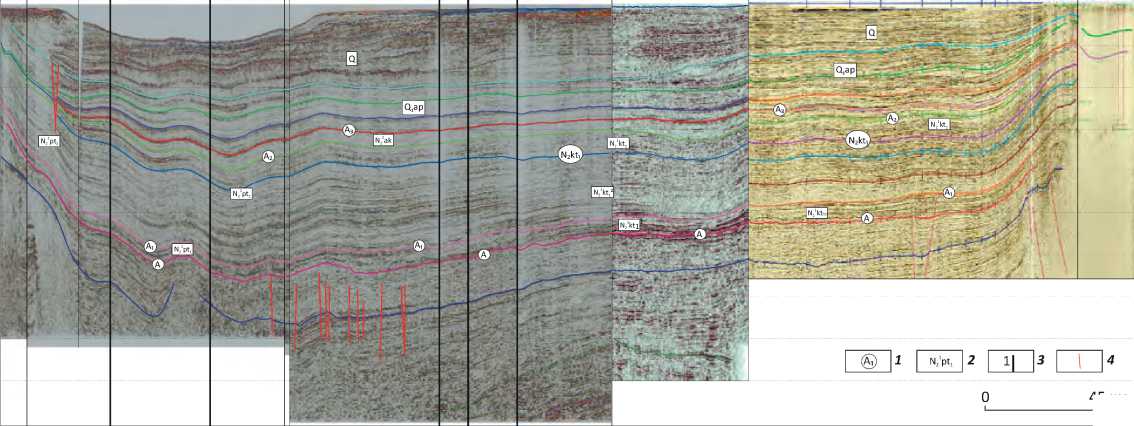

Рис. 3. Композитный временной сейсмический разрез

Fig. 3. Seismic time slalom section

СЗ

1 3

ЮВ ЮЗ

ЮВ З В

45 км t, c

1 — опорные горизонты; 2 — возраст (pr — продуктивная толща, kr — красноцветная толща); 3 — профили; 4 — разломы.

Положение профиля Б см. на рис. 1

1 — reference horizons; 2 — age (pr — pay zone, kr — red-coloured formation); 3 — seismic lines; 4 — faults.

For position of Б line see Fig. 1

являются осложняющим фактором в исследовании центральной части впадины. В таких условиях основным инструментом для изучения центральной части впадины является сейсморазведка.

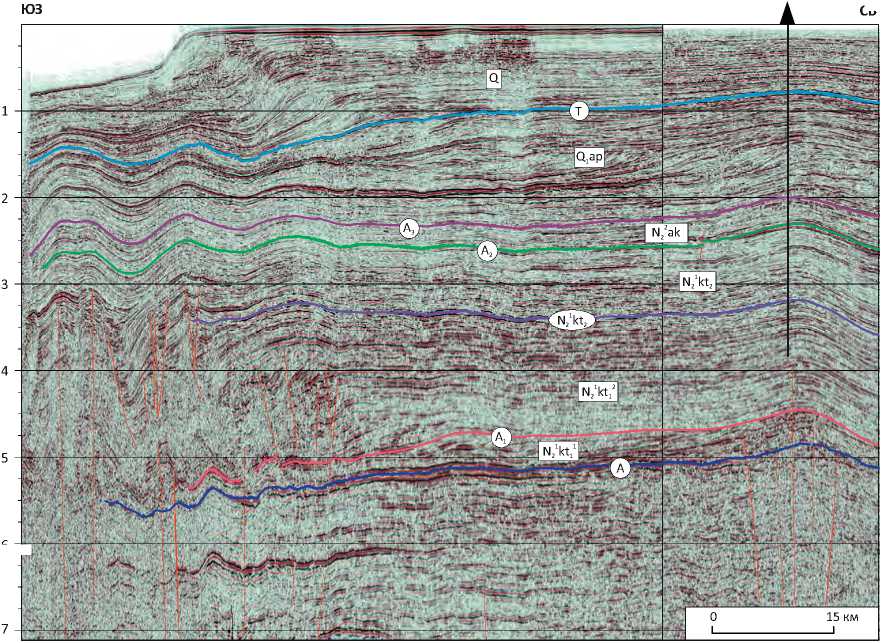

В разрезе плиоценовых отложений выделяется ряд опорных отражающих горизонтов. Авторы статьи придерживаются единой индексации от плиоцена до квартера для всего Каспийского региона, предложенной в работе Ю.Г. Леонова [19]. В основании плиоцен-четвертичного комплекса прослежен опорный отражающий горизонт (ОГ) А. В бортовых частях впадины горизонт трассируется как несогласие, в центральной части он представлен согласной границей между плиоценовыми и миоценовыми отложениями. По краям Южно-Каспийской впадины происходит последовательное трансгрессивное подошвенное налегание разновозрастных слоев (см. рис. 2). В центре Южно-Каспийской впадины отмечается согласный характер ОГ А в подошве продуктивной и красноцветной толщ (рис. 3). Это означает, что обе толщи начали формироваться в одно время в начале плиоцена. Выше прослежен горизонт А1 — кровля нижнего отдела продуктивной толщи. Эта граница также представляет собой поверхность несогласия на бортах и согласия во впадине. Горизонт прослежен повсеместно и привязан на востоке к кровле дагаджикской толщи. На основании сейсмостратиграфического расчленения разреза показано, что время накопления дагаджикской толщи соответствует времени образования нижнего отдела продуктивной толщи.

Подтверждением этому служит однотипность литологического состава зоны переходов дагад-жикской свиты в котуртепинскую в красноцветной толще и между нижней и верхней частями продуктивной толщи.

Переход от дагаджикской к котуртепинской свите представлен четко прослеживающейся почти во всех разрезах скважин пачкой хорошо проницаемых песчаников, индексируемых VIII горизонтом. Эта песчаная пачка сопоставляется со свитой «перерыва» в основании верхнего отдела продуктивной толщи в азербайджанском секторе акватории Каспия. Исходя из характера разреза продуктивной и красноцветной толщ и результатов сейсмостра-тиграфического анализа, можно сделать вывод, что дагаджикская свита накапливалась в одно время с нижним отделом продуктивной толщи (рис. 4). Горизонт А2 соответствует подошве акчагыльских отложений и кровле продуктивной толщи. Выше прослежен горизонт А3, связанный с кровлей акчагыла и подошвой апшеронских отложений.

Время формирования балаханского региояру-са составляет менее 2 % длительности альпийского цикла тектогенеза, а по мощности накопившихся осадков эта доля достигает 25–30 %. Такая высокая скорость седиментации в плиоцене была обусловлена быстрым орогенезом c одновременным погружением впадины и заполнением ее огромным количеством грубообломочного материала [20].

Важной особенностью строения плиоценовых отложений является омоложение ее подошвенных слоев при движении от центра впадины к бортовым частям. Наибольшие мощности отложений нижнего плиоцена (до 5 км) установлены в западных районах Южного Каспия, в восточных частях мощности несколько меньше (см. рис. 3).

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 4. Схема корреляции продуктивной и красноцветной толщ Южно-Каспийской впадины Fig. 4. Correlation chart: pay and red-coloured series in South Caspian Depression

|

К Ф 5 а> х ^ со g |

S X о с m |

Ярусы Средиземноморья |

Ярусы Восточного Паратетиса |

|

1,8 ? 7 |

5 |

Ионий |

Плейстоцен |

|

Калабрий |

Апшерон |

||

|

Гелазий |

Акчагыл |

||

|

2,7 |

=г о с; с |

Пьяченций |

|

|

Занклий |

Балахан |

||

|

7,25 |

о |

Миссин |

Понт |

|

Мэотис |

Интенсивность осадконакопления резко возросла с начала отложений свиты «перерыва» (вторая половина раннего плиоцена) при одновременном прогибании всей Южно-Каспийской впадины (включая и Средний Каспий). Происходит поступательное расширение Южно-Каспийского озерного бассейна, что четко фиксируется в подошвенном налегании вышележащих слоев (рис. 5, см. рис. 2).

Особенностями волновой картины сейсмического разреза на исследуемой территории, помимо косослоистых толщ дельтовых отложений палеоАмударьи, в плиоцен-четвертичных отложениях являются многочисленные проявления глиняных диапиров и грязевых вулканов, связанных с разрывными нарушениями.

В частности, в толщах над дагаджиком наблюдаются дисгармоничные изменения в сейсмической записи. Они затрагивают и вышележащие подразделения красноцветной серии. Возможно, что эта дисгармония связана с текучестью глинисто-соленосных слоев (рис. 6).

Нефтегазоносность

Основные месторождения Южно-Каспийской впадины сосредоточены в нижнеплиоценовых отложениях (продуктивная и красноцветная толщи). Наиболее разведанными являются западные и восточные прибрежные районы и Апшерон-При-балханская акватория, Нижнекуринская и Горган-даг-Окаремская (суша) нефтегазоносные области. Однако потенциал для наращивания запасов там практически исчерпан. Центральная котловина, Туркменская ступень и иранский сектор моря слабо исследованы бурением. Несмотря на значительные глубины залегания нефтеносных горизонтов плиоцена, эти районы являются высокоперспективными на открытие крупных месторождений.

Основной нефтегазоматеринской толщей всей Южно-Каспийской впадины являются морские гли- ны майкопской (олигоцен – нижний миоцен) и диатомовой (верхний миоцен) свит. Концентрация ОВ в них варьирует в диапазоне от 1,2 до 10 %. В связи с тем, что впадине свойственны низкие температурные градиенты (1,5 °С/100 м), нефтяное окно расположено на глубинах более 4 км и майкопские отложения преобразованы до градации МК1–2 [22]. В пределах впадины преобладает вертикальная миграция, которая происходит преимущественно по разломам и жерлам грязевых вулканов. Вертикальная миграция УВ во всей Южно-Каспийской впадине подтверждается выбросами горючих газов при грязевых извержениях, очаги которых находятся в доплиоценовых, главным образом майкопских, нефтематеринских отложениях. Наличие разломов обеспечило в Южно-Каспийской впадине формирование большинства локальных структур и связанных с ними месторождений [23, 24].

Туркменская ступень является одним из основных перспективных районов Южно-Каспийского бассейна. Восточнее, на суше Туркменской низменности, открыты многочисленные месторождения УВ. Здесь также основным нефтегазоносным комплексом является плиоценовая красноцветная толща мощностью до 3 км. Все выявленные месторождения расположены в пределах Гограньдаг-Ока-ремской зоны поднятий, протягивающейся по суше вдоль туркменского берега Каспия на 200 км. Здесь разведано 6 нефтегазовых и 7 газоконденсатных месторождений в плиоценовых песчаниках. Месторождения связаны с антиклиналями, нередко нарушенными сбросами. Число нефтяных пластов от 1 до 10. Плиоценовые отложения с крутым угловым несогласием залегают на мел-миоценовых отложениях. Но на крупной Туркменской ступени (в море) месторождений пока не выявлено. Здесь бурение проводилось на трех крупных структурах — Огур-чинской, Ферсмановской и Западно-Эрдеклин-ской. Скв. Огурчинская-2 при забое 5355 м прошла

Рис. 5. Сейсмогеологический разрез юго-западного борта Южно-Каспийской впадины [21]

Fig. 5. Geoseismic section of the south-western shoulder of South Caspian Depression [21]

ЮЗ

СВ

Апшерон

Акчагыл

Суруханы

Сабунчи

Балаханы

Перерыва

Ниж. отдел ПТ/ Дагаджик

0 25 км

I____________________________________________________________________________________________________________________________I

t, c -

-

1 — налегание; 2 — срезание; 3 — прилегание.

Положение профиля В см. на рис. 1

-

1 — onlap; 2 — truncation; 3 — overlap.

For position of В line see Fig. 1

по красноцветной толще более 3000 м и вскрыла только водоносные песчаные горизонты. На Фер-смановской структуре вскрыто около 2 км красноцветной толщи, и здесь также песчаные коллекторы оказались водоносными. На Западно-Эрдеклинской структуре залежей УВ также не выявлено. Сейсмические материалы позволяют уточнить условия осадконакопления и объяснить отрицательные результаты бурения на туркменском шельфе. Мощность красноцветной толщи в пределах Туркменской ступени составляет 4–5 км. Таким образом, пробуренные здесь скважины не вскрыли нижнюю часть красноцветной толщи мощностью 1–2 км. Другой главной причиной отсутствия залежей УВ является отсутствие разломов, т. е. путей вертикальной миграции УВ, и наличие глинисто-соленос-ных отложений в основании красноцветной толщи. В нижней части нижнего плиоцена в дагаджикской свите преобладают глины и, вероятно, появляется соль, а сейсмический разрез становится «прозрачным», неслоистым и в нем фиксируются локальные раздувы мощностей типа дисгармоничных складок (см. рис. 6). Это позволяет предположить, что на Туркменской ступени в основании плиоцена залегает соленосно-глинистая толща. Такой вывод под- тверждается широким распространением ангидритов в низах красноцветной толщи в нефтяных структурах п-ова Челекен и Гограньдаг-Окарем-ской зоны [9, 17]. Появление такой покрышки и отсутствие разломов сильно затрудняет вертикальную миграцию УВ из доплиоценовых нефтегазоматеринских пород. Этим, на взгляд авторов статьи, объясняется отсутствие залежей УВ на упомянутых разбуренных структурах. В смежных разрезах на Гограньдаг-Окаремской ступени и Апшеронском пороге имеются разломы, а соленосные отложения замещаются терригенными, что способствует вертикальной миграции УВ и формированию месторождений в плиоцене. На ряде площадей Западной Туркмении при вскрытии более древних доплиоце-новых отложений также установлены интенсивные проявления газа и нефти [25]. Это приводит авторов статьи к выводу о высокой вероятности существования месторождений нефти и газа на Туркменской ступени под глинисто-соленосной пачкой красноцветной толщи, т. е. в основании последней. Глубина забоя разведочных скважин в этом случае должна превышать глубину подошвы плиоцена и составлять 6,5–7,5 км.

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 6. Сейсмостратиграфический разрез Южно-Туркменской ступени Fig. 6. Seismo-stratigraphic section across the South Turkmenian Sill

Скв. Западный Эрдекли-1

СВ

6^

t , с

Профиль демонстрирует отсутствие разломов и вероятное наличие здесь соленосно-глинистого разреза дагаджикской свиты в основании красноцветной толщи.

Положение профиля Г см. на рис. 1.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 3

This section demonstrates absence of faults and possible presence of salt-bearing-argillaceous section of the Dagadzhiksky Formation in basal part of red-coloured series.

For position of Г line see Fig. 1

For other Legend items see Fig. 3

К Южно-Каспийскому бассейну авторы статьи отнесли и Северо-Апшеронскую впадину, выполненную, как и на юге, мощной (до 5 км) плиоцен-четвертичной толщей песчано-глинистых пород. На юго-западном ее борту, на суше (Кусаро-Диви-чинский прогиб), в отложениях палеогена и миоцена известно несколько небольших нефтегазовых месторождений. Нефтегазоносность остальной части впадины пока бурением не изучена. Здесь по аналогии с Южным Каспием также прогнозируется возможность обнаружения новых месторождений в плиоцене и, возможно, в более древних слоях. К нефтегазоматеринским породам большинство исследователей относит глинистые толщи олиго-цен-миоцена и низы плиоценовых отложений.

Из-за малого объема доступной информации трудно оценить потенциал иранской части Южно-

Каспийской впадины. По имеющимся данным, там открыто пять месторождений, но ни одно из них не разрабатывается. Плиоцен-четвертичные континентальные отложения имеют мощность 1600– 2000 м на прибрежной равнине, и в море она, вероятно, существенно возрастает [26].

Остается не изученной бурением глубоководная часть Южного Каспия. О ее перспективности свидетельствует наличие мощной плиоцен-чет-вертичной толщи и открытие в последние годы в ее северо-западной части крупного газоконденсатного месторождения Шах-Дениз с запасами около 600 млрд м3 и нефтяного месторождения Сар-дар-Жангал с запасами 67 млн т нефти и 14 млрд м3 газа. Здесь возможно выявление новых залежей на глубинах 5–7 км. В то же время необходимо иметь в виду, что неразведанные более глубоководные

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS части Южного Каспия (с глубинами дна от 200 до 900 м), по результатам бурения на месторождениях Шах-Дениз, Карабах, Огуз и др., характеризуются более глинистыми разрезами и, вероятно, будут содержать преимущественно газовые и газоконденсатные месторождения.

Заключение

На основе изучения доступных скважинных и сейсмических материалов и основных публикаций уточнены важные для оценки нефтегазоносности особенности геологического строения Южно-Каспийской впадины. Согласно результатам анализа мощностей плиоцен-четвертичных отложений, северная граница впадины проведена по седиментационному уступу у Ямало-Песчаномысского и Карабогазского поднятий. Апшеронский порог является внутренней структурой впадины и его формирование связано с Кавказско-Копеттдагским молодым сдвигом. Выполнена увязка нижних горизонтов плиоцена. Установлено, что дагаджикская свита красноцветной толщи туркменского сектора впадины соответствует пяти нижним свитам продуктивной толщи западной части впадины. По особенностям волнового сейсмического поля и наличию ангидритов в скважинах на суше предполагается, что нижняя часть красноцветной толщи на туркменском шельфе имеет глинисто-соленосный состав. Эта особенность разреза и отсутствие разломов в плиоцене туркменского шельфа обусловили, по представлениям авторов статьи, отсутствие залежей УВ в трех крупных разбуренных структурах. Известно, что месторождения УВ во впадине формируются за счет вертикальной миграции из майкопской и диатомовых свит. В связи с этим на Туркменской ступени месторождения УВ с высокой вероятностью прогнозируются под глинисто-соле-носной толщей на глубинах 6,5–7,5 км.

Список литературы Особенности геологического строения и нефтегазоносности плиоценовых (балаханских) отложений Южно-Каспийской впадины

- Керимов В.Ю., Рачинский М.З., Мустаев Р.Н., Серикова У.С., Мукашева Н.В. Прогноз и поиски месторождений нефти и газа в глубокозалегающих отложениях акватории Южного Каспия // Теоретические основы и технологии поиска и разведки нефти и газа. – 2012. – № 3. – С. 4–13.

- Леонов Ю.Г., Волож Ю.А., Быкадоров В.А., Антипов М.П., Хераскова Т.Н. Консолидированная кора Каспийского региона: опыт районирования. – М.: ГЕОС, 2010. – 63 с.

- Патина И.С., Леонов Ю.Г., Волож Ю.А., Копп М.Л., Антипов М.П. Крымско-Копетдагская зона концентрированных орогенических деформаций как трансрегиональный позднеколлизионный правый сдвиг // Геотектоника. – 2017. – № 4. – С. 17–30. DOI: 10.7868/S0016853X17040063.

- Атлас палеогеографических карт. Шельфы Евразии в мезозое и кайнозое / Под ред. М.Н. Алексеева. – М.: Геологический институт АН СССР, 1991. – Т. 2. – 104 с.

- Блискавка А.Г. Ербентский эрозионный врез // Труды ВСЕГЕИ. Новая серия. – 1963. – Т. 109. – Вып. 14. – С. 38–43.

- Волож Ю.А., Быкадоров В.А., Царегородцева Т.К., Курина Е.Е. Акчагыльско-апшеронские отложения северной части Каспийского региона (Северный Каспий): особенности строения, эволюции и нефтегазоносности // Геология нефти и газа. – 2020. – № 5. – С. 39–53. DOI: 10.31087/0016-7894-2020-5-39-53.

- Gibbard P.L., Head M.J. The newly-ratified definition of the Quaternary System/Period and redefinition of the Pleistocene Series/Epoch, and comparison of proposals advanced prior to formal ratification // Episodes. – 2010. – V. 33. – № 3. – С. 152–158.

- Lazarev S., Kuiper K.F., Oms O., Bukhsianidze M., Vasilyan D., Jorissen E.L., Bouwmeester M.J., Aghayeva V., van Amerongen A.J., Agustí J., Lordkipanidze D., Krijgsman W. Five-fold expansion of the Caspian Sea in the late Pliocene: New and revised magnetostratigraphic and 40Ar/39Ar age constraints on the Akchagylian Stage // Global and Planetary Change. – 2021. – Т. 206. – С. 1–19. DOI: 10.1016/j.gloplacha.2021.103624.

- Справочник по стратиграфии нефтегазоносных бассейнов СССР. Южно-Каспийская нефтегазоносная провинция. – М.: Недра, 1987. – С. 255–274.

- Jones R.W., Simmons M.D. A review of stratigraphy of eastern Paratethys (Oligocene–Holocene) // Bulletin of the Natural History Museum London (Geology). – 1996. – Т. 52. – С. 25–49.

- Глумов И.Ф., Маловицкий Я.П., Новиков А.А. и др. Региональная геология и нефтегазоносность Каспийского моря. – М.: Недра, 2004. – 342 с.

- Мамедов П.З. Региональная сейсмостратиграфия осадочных толщ Среднего и Южного Каспия // Сейсмостратиграфические исследования в СССР. – М.: Наука, 1990. – С. 91–104.

- Javadova A.T. Pliocene microfauna, stratigraphy and palaeoenvironment of the Productive and Red Series in the South Caspian Basin // Crossing boundaries in ostracod research: мат-лы 9th European Ostracodologists’ Meeting (Gdańsk, Poland, 19–22 July 2019). – 116 с.

- Геология Азербайджана. Т. I. Стратиграфия. Часть вторая — мезозой и кайнозой. – Баку: АН Азербайджана. Институт геологии, 1997. – 636 с.

- Геология СССР. Т. XXII. Туркменская ССР, геологическое описание / Под ред. Н.П. Луппова, В.В. Семеновича, Л.Н. Смирнова. – М.: Недра, 1972. – С. 18, 329–382, 728–733.

- Луппов Н.П. О среднеплиоценовом этапе в геологической истории Закаспия // Новые данные по геологии западной части Средней Азии. Труды ВСЕГЕИ. Новая серия. – Л.: Геолтехиздат, 1963. – Т. 109. – С. 11–37.

- Низьев В.А., Тораев О., Островская Т.Д., Якубсон О.Д., Иванишин В.А. О составе и строении нижней части красноцветной толщи Челекена и подстилающих ее отложений // Вопросы геологии и гидрологии нефтегазоносных районов Туркмении: Труды Туркменского филиала ВНИИ. Вып. 7. – М.: Недра, 1965. – С. 276–289.

- Али-заде А.А., Аширмамедов М.А., Хаджинуров Н. и др. Геология нефтяных и газовых месторождений Юго-Западного Туркменистана. – Ашхабад: Ылым, 1985. – 355 с.

- Леонов Ю.Г., Антипов М.П., Волож Ю.А., Зверев В.П., Копп М.Л., Костикова И.А., Лаврушин Ю.А. Геологические аспекты колебаний уровня Каспийского моря // Глобальные изменения природной среды. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, НИЦ ОИГГМ, 1998. – С. 30–57.

- Мамедов П.З. Сейсмостратиграфические (возрастные) подразделения осадочного чехла ЮКМВ // Стратиграфия и седиментология нефтегазоносных бассейнов. – 2007. – № 1 – С. 102–115.

- Abreu V., Nummedal D. Miocene to Quaternary Sequence Stratigraphy of the South and Central Caspian Basins // Oil and gas of the Greater Caspian area: AAPG Studies in Geology. – 2007. – № 55. – С. 65–86. DOI:10.1306/1205845St553000.

- Lerche I., Bagirov E., Nadirov R., Tagiyev M., and Guliyev I. Evolution of the South Caspian Basin: Geologic risks and probable hazards. – Baku: Nafta-Press, 1997. – 240 с.

- Мехтиев Ш.Ф., Салаев С.Г., Григорьянц Б.В., Буниат-заде З.А., Кастрюлин Н.С. Роль разрывных нарушений и грязевого вулканизма в формировании нефтегазовых скоплений (на примере Южно-Каспийской впадины) // Глобальные тектонические закономерности нефтегазонакопления. – М.: Наука, 1985. – С. 183–193.

- Гулиев И.С., Левин Л.Е., Федоров Д.Л. Углеводородный потенциал Каспийского региона (системный анализ). – Баку: Nafta-Press, 2003. – 127 с.

- Клещев К.А., Шеин В.С., Славкин В.С. Новая концепция геологического строения и нефтегазоносности Западной Туркмении // Геология нефти и газа. – 1992. – № 5. – С. 17–20.

- Berberian M. The southern Caspian: A compressional depression floored by a trapped, modified oceanic crust // Canadian Journal of Earth Sciences. – 1983. – V. 20. – № 2. – С. 163–183. DOI:10.1139/e83-015.