Особенности геологического строения и перспективы нефтеносности отложений доманикового типа в пределах южной части Актаныш-Чишминского палеопрогиба (Благовещенская впадина и Южно-Татарский свод)

Автор: Фортунатова Н.К., Канев А.С., Баранова А.В., Белоусов Г.А., Володина А.Г.

Журнал: Геология нефти и газа.

Статья в выпуске: 4, 2023 года.

Бесплатный доступ

На основе новых геолого-геофизических данных, полученных ФГБУ «ВНИГНИ» в ходе выполнения государственного задания по объекту «Региональные сейсморазведочные работы в пределах Благовещенской впадины и Южно-Татарского свода», обобщения и анализа результатов исследований прошлых лет в пределах Республики Башкортостан откартированы области центральной зоны Актаныш-Чишминского палеопрогиба, внутренней и внешней его прибортовых зон и склонов Татарского и Башкирского палеосводов, характеризующихся различным строением и стратиграфическим интервалом распространения отложений доманикового типа. Приведены результаты геохимических, петрофизических, литологических и биостратиграфических исследований керна, данных расширенного и стандартного комплексов ГИС. По результатам лабораторных исследований и данных ГИС создана петрофизическая основа интерпретации ГИС, базирующая на полученных петрофизических связях керн - керн и керн - ГИС для определения содержания органического углерода. Выделены интервалы развития пород доманикового типа в разрезе 49 скважин в пределах участка полевых сейсморазведочных работ. Представлены методические решения и результаты сейсмофациального анализа, свидетельствующие о высокой геологической информативности, необходимой для обеспечения надежной геологической интерпретации комплекса данных сейсморазведки - ГИС. Проведенные исследования позволили обосновать значительные ресурсы в доманиковом продуктивном комплексе, добыча которых может компенсировать снижение объемов нефти из традиционных залежей в пределах южной части Актаныш-Чишминского палеопрогиба

Отложения доманикового типа, высокоуглеродистые карбонатно-кремнистые породы, актаныш-чишминский палеопрогиб, южно-татарский и башкирский палеосводы, среднефранско-турнейский нефтегазоносный комплекс, нетрадиционные источники углеводородов, нефть

Короткий адрес: https://sciup.org/14131007

IDR: 14131007 | УДК: 553.983 | DOI: 10.47148/0016-7894-2023-4-85-103

Текст научной статьи Особенности геологического строения и перспективы нефтеносности отложений доманикового типа в пределах южной части Актаныш-Чишминского палеопрогиба (Благовещенская впадина и Южно-Татарский свод)

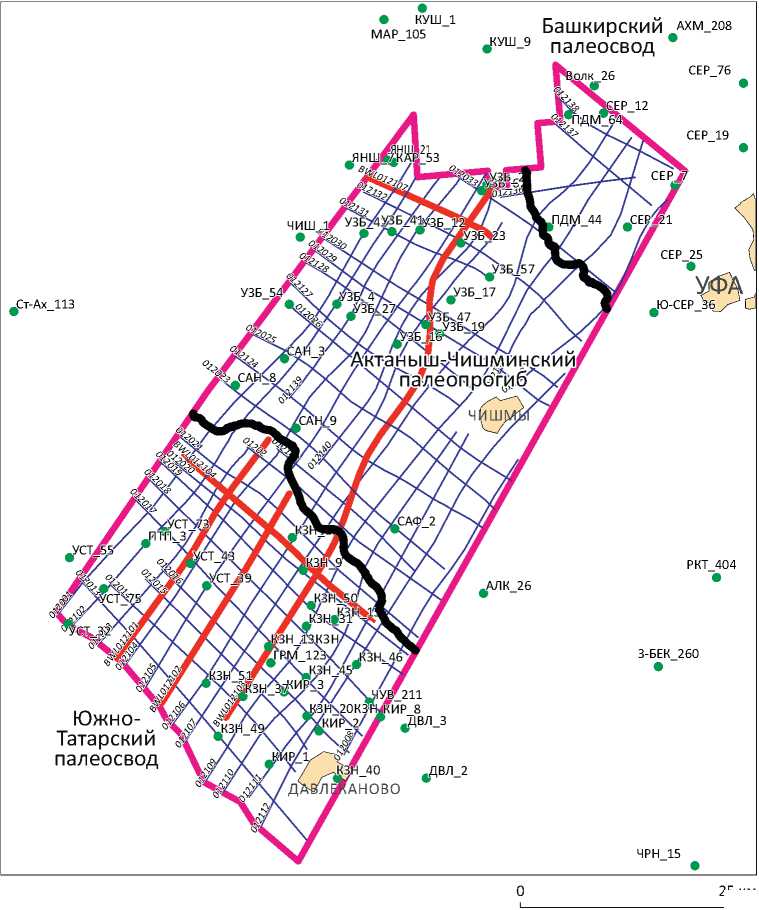

Поиск и разработка нефтегазовых месторождений на территории Волго-Уральской нефтегазоносной провинции ведутся с 1930-х гг. На сегодняшний день необходимо констатировать, что прирост запасов нефти за счет открытия новых месторождений существенно уступает объемам добычи. Новые открытия в традиционных резервуарах связаны лишь с мелкими или очень мелкими месторождениями, не способными восполнить текущую добычу. С 01.01.2012 по 01.01.2022 г. на территории Республики Башкортостан открыто 15 нефтяных месторождений, из них 13 очень мелких, 2 — мелких. Запасы категорий А + В1 + С1+ В2 + С2 составляют от 41 тыс. т (Пилотное месторождение) до 2,4 млн т нефти (Приикское месторождение). Поэтому для восполнения добычи необходимо проводить исследования сложных нефтегазовых объектов, находящихся в непростых геологических условиях. Для решения этой задачи была выбрана территория, включающая три крупные геологические структуры: склоны Башкирского и Южно-Татарского палеосводов и Актаныш-Чишминский палеопрогиб Камско-Кинельской системы прогибов, разделяющий вышеупомянутые палеосводы, в современном структурам плане отвечающим восточному склону Южно-Татарского свода и юго-западной части Благовещенской впадины. На изучаемой территории отработано 1455,2 полнократных пог. км сейсморазведочных профилей МОГТ-2D и 152,65 полнократных пог. км сейсморазведочных профилей МОГТ-2D-WL по методике продольно-непродольного профилирования (рис. 1). Кроме сложных, но вполне традиционных нефтегазоносных объектов с различными типами структурно-литологических, литологических, стратиграфических и структурно-тектонических ловушек, в пределах всей территории центральной части Волго-Уральской нефтегазоносной провинции развита среднефран-ско-фаменская толща отложений доманикового типа, относящаяся к нетрадиционным источникам нефти.

На основании анализа сейсмического материала и 49 разрезов скважин в пределах участка, вскрывших среднефранско-турнейский нефтегазоносный комплекс, с использованием результатов седиментологического моделирования и атрибутного анализа, разработаны детальные карты суммарного содержания высокоуглеродистых отложений доманикового типа.

Настоящая статья посвящена основным результатам проведенных исследований, позволившим выделить наиболее перспективные зоны и участки для проведения работ по освоению нетрадиционных источников УВ в пределах южной части Акта-ныш-Чишминского палеопрогиба.

Общие сведения

Отложения доманикового типа — это высокоуглеродистые карбонатно-кремнистые породы со сланцеватой текстурой, а также углеродистые брекчии, известняки и доломиты, содержащие более 0,5 % ОВ, развитые в широком стратиграфическом интервале верхнего девона: во франском (в дома-никовом, речицком, воронежском и евлановско-ли-венском горизонтах) и в фаменском ярусах [1].

В отложениях доманикового типа практически отсутствуют традиционные породы-коллекторы. Значения проницаемости составляют (0,01-0,001) * х 10 -3 мкм2. Залежи нефти в доманиковых отложениях связаны с резервуарами, имеющими широкое площадное распространение, приурочены к нефтематеринским толщам, первично обогащенным ОВ [2]. При испытании этих пород невозможно получить промышленный приток флюида без гидроразрыва пласта с закреплением трещин пропантом в связи с отсутствием естественной проницаемости. Данные свойства позволяют относить продуктивные отложения доманикового типа к нетрадиционным источникам УВ [3].

В последнее десятилетие на территории Самарской, Оренбургской областей и Республики Татарстан открыты и поставлены на баланс в качестве нетрадиционных следующие месторождения: Бавлинское, Ромашкинское (залежь 444), Троицкое, Красногорское, Лещевское, Южно-Непряевское, на которых суммарная величина геологических ресурсов превышает 3 млрд т нефти [4].

Нефтеносность отложений доманикового типа на территории Республики Башкортостан доказана прямыми признаками. Промышленные притоки нефти из доманикового горизонта известны на Воядинском, Югомашевском, Тепляковском, Кушкульском, Усть-Айском месторождениях (Башкирский свод), а также на Табынском и Архангельском месторождениях в Предуральском прогибе. В верхнефранском интервале разреза (речицкий, воронежский и евлановско-ливенский горизонты) промышленные скопления нефти открыты в Благовещенской впадине на Охлебининском, Ильин-

Рис. 1. Схема проведенных сейсморазведочных работ на территории Благовещенской впадины и Южно-Татарского свода в 2020–2022 гг.

Fig. 1. Location map of seismic surveys within the Blagoveschensky depression and South Tatarsky arch, 2020–2022

25 км

012112 4

BWL012103 5

^ 1

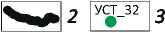

Рис. 2. Карта фактического материала изученных скважин

Fig. 2. Location map of studied wells

Qн - 2,7

Скв. Нефтекамская-23

Шавьядинская-105

Скв. Спасская-92

Скв. Баряшская-1

Скв. Ахметовская-208

Скв. Зай-Каратай-24285

Скв. Алькеевская-30486

Скв. Благовещенская-1611

Скв. Ракитовская-404

Скв. Архангельская-1

Скв. Бишкаинская-20

Скв. Толбазинская-188

Скв. Янгурчинская-61

Скв. Ишимбайская-308

Скв. Таймасовская-71

Скв. Сергеевская-9

Qн - 2,3•ш <

Скв. Нефтекамская-9 Qн - 3,19

Скв. Ново-Урнякская-50

Скв. Табынская-21

Qн - 50

Скв. Табынская-11

Qн - 10

Скв. Воядинская-17 Qн - 1,8

Южно-Татарский палеосвод

Скв. Бекетовская-244 •

Qн - 11,2 (dm-rc) Скв. Яныбаевская-20

• •. Qн - 1,6

Скв. Архангельская-6 Qн - 0,25

Актаныш -Чишминский

• - ’**=Ч палеопрогиб Скв. Туркеевская-702

Скв. Тепляковская-45Qн - 3,2 I Скв. Казанчинская

Скв. Казанчинская-56 Скв. Усть-Айская-54

Qн - 3,5 \ * Qн - 3,6 .«

Скв. Югомашевская-100

Скв. Барьязинская-106

Башкирский палеосвод

• Скв. Кушкульская-72

Qн - 0,411

ГЧ7 *77

Скв. Татышлинская-46

Qн - 0,18 «

Скв. Татышлинская-17*

200 км

Qн - 0,25 15

2 16

Седиментационные зоны ( 1 – 7 ): 1 — центральная часть палеопрогиба (развития отложений доманикового типа в интервале от D3f2dm до D3fm3), 2 — внутренняя бортовая палеопрогиба (развития отложений доманикового типа в интервале от D3f2dm до D3fm3), 3 — внешняя бортовая палеопрогиба (развития отложений доманикового типа в интервале от D3f2dm до D3fm3), 4 — внешняя склона палеосвода (развития отложений доманикового типа в интервале от D3f2dm до D3fm2), 5 — внутренняя склона палеосвода и межрифовых проливов (развития отложений доманикового типа в интервале от D3f2dm до D3fm1), 6 — центральная часть палеосвода с рифовыми постройками в нижне-среднефаменском подъярусе (зона развития отложений доманикового типа в интервале от D3f2dm до D3f2ev-lv), 7 — рифовые постройки, установленные по данным бурения и сейсморазведки; 8 — область залегания карбонатных отложений девона в аллохтоне и передовых складках Урала; 9 — разрывные нарушения; границы ( 10 , 11 ): 10 — административные, 11 — распространения отложений доманикового типа; скважины ( 12 – 14 ): 12 — с данными лабораторных исследований ФГБУ «ВНИГНИ», 13 — с промышленными притоками нефти из отложений доманикового типа, 14 — проанализированные; 15 — дебит, м 3 /сут; 16 — контур региональных сейсмических работ 2020-2022 гг.

Sedimentation zones ( 1 – 7 ): 1 — central part of paleotrough (Domanik-type deposit occurrence in the interval from D3f2dm to D3fm3), 2 — inner flank of paleotrough (Domanik-type deposit occurrence in the interval from D3f2dm to D3fm3), 3 — outer flank of paleotrough (Domanik-type deposit occurrence in the interval from D3f2dm to D3fm3), 4 — outer slope of paleotrough (Domanik-type deposit occurrence in the interval from D3f2dm to D3fm2), 5 — inner slope of paleotrough and interreef straits (Domanik-type

Усл. обозначения к рис. 2

Legend for Fig. 2

deposit occurrence in the interval from D3f2dm to D3fm1), 6 — central part of paleotrough with reef buildups in the Lower-Middle Famennian substage (Domanik-type deposit occurrence in the interval from D3f2dm to D3f2ev-lv), 7 — reef buildups identified using drilling and seismic data; 8 — area of the Devonian carbonate deposits occurrence in allochthon and the Urals forefolds; 9 — faults; boundaries ( 10 , 11 ): 10 — administrative, 11 — occurrence of Domanik-type deposits; wells ( 12 – 14 ): 12 — with the data of laboratory experiments conducted in VNIGNI FSBI, 13 — with commercial oil inflows from the Domanik-type deposits, 14 — analysed; 15 — flowrate, m 3 /day; 16 — boundaries of 2020–2022 regional seismic surveys

Начиная с 2014 г. в ФГБУ «ВНИГНИ» в пределах платформенной части Республики Башкортостан собран значительный фактический геолого-геофизический материал по отложениям доманикового типа в среднефранско-турнейском нефтегазоносном комплексе. Для анализа строения разрезов изучен керн и отобраны образцы из скважин: Архангельская-1, Ахметовская-208, Барьязы-106, Баряшская-1, Бишкаин-20, Благовещенская-1611 (Сергеевское месторождение), Ишимбайская-308, Нефтекамская-23, Спасская-85, Степановская-202, Таймасовская-71, Толбазы-188, Туркеевская-702, Хасановская-150, Шавьядинская-105, Янгурчин-ская-63, Спасская-92, Ново-Урнякская-50, Югома-шевская-100 (см. рис. 2).

Проведены комплексные исследования, включающие детальное литологическое описание керна, петрографических шлифов, изучение фильтрационных свойств высокоуглеродистых толщ и структуры их порового пространства с применением методов оптической микроскопии и стандартных петрофизических методов на цилиндрических образцах. Выполнены геохимические определения большого объема образцов на основе комплекса Rock-Eval для максимального охвата изучаемой территории геохимическими исследованиями. Для уточнения возраста отложений доманикового типа проведено изучение фауны конодонтов и форами-нифер. Полученный каменный материал позволил комплексно проанализировать строение, состав и возраст отложений доманикового типа.

В изученных разрезах содержания TOC в породах доманикового типа изменяются от 0,3 до 40 %, и, таким образом, в их составе присутствует четыре группы пород: неуглеродистые (TOC до 0,5 %), углеродистые (TOC 0,5–5 %), высокоуглеродистые (TOC 5–25 %) и сапропелиты (TOC более 25 %).

Во всех стратиграфических интервалах дома-никового комплекса основу отложений доманико-вого типа составляют высокоуглеродистые породы сланцеватой текстуры, вещественный состав которых представлен преимущественно четырьмя компонентами: ОВ, карбонатным материалом, кремнеземом и незначительным количеством глинистого материала. Основными породообразующими минеральными компонентами являются кремнистые (20–95 %) и карбонатные (5–80 %) минералы (их содержание дается в расчете на минеральную массу породы). Содержание глинистого материала, вопреки традиционному суждению о повышенной гли-

нистости высокоуглеродистых отложений, обычно не превышает 5–12 %. Сланцеватые текстуры высокоуглеродистых пород обусловлены чередованием в них микрослойков различного по составу и генезису осадочного материала: сапропелевого, карбонатного и кремнистого (рис. 3).

Породы с содержанием TOC < 5 % характеризуются более однородным составом и представлены известняками, преимущественно тентакули-товыми и обломочными, реже сформированными по ним вторичными доломитами, карбонатными брекчиями с карбонатным и углеродистым кремни-сто-карбонатным заполнителем, радиоляритами и развитыми по ним известняками микрокристаллическими с реликтовой радиоляритовой структурой, а также вторичными силицитами. Редко встречаются глинистые известняки.

Высокоуглеродистые карбонатно-кремнистые сланцеватые породы характеризуются различной степенью неоднородности строения и, в зависимости от этого — различным содержанием TOC. Породы с относительно однородным строением, содержащие лишь небольшое количество прослоев и линз радиоляриевого материала, характеризуются содержаниями TOC 15–20 %. Породы с неоднородным строением отличаются пестрым составом, обусловленным присутствием в них прослоев и линз известняков и радиоляритов, составляющих до 60 % пласта. Для этих пород типично содержание TOC 5–15 %.

Возраст отложений доманикового типа палеонтологически обоснован конодонтовыми и реже фораминиферовыми комплексами.

Доманиковый горизонт (доманиковая свита [6]) содержит комплексы конодонтов, коррелируемых со стандартными конодонтовыми зонами punctata, Early и Late hassi, jamieae. Комплекс зоны punctata установлен в разрезе скв. Югомашев-ская-100 (глубина 2143,7; 2138,75 м), зон Early и Late hassi — Ишимбайская-308 (глубина 2905,25 м), Ха-сановская-150 (интервал 1575–1582 м), Спасская-92 (интервал 1966,7–1973,2 м), Бишкаинская-20 (интервал 2505,6–2611,2 м) (определения Л.И. Кононовой).

В речицком и воронежском горизонтах (мен-дымская свита) встречены комплексы конодонтов зоны Early rhenana в разрезах скважин: Архангельская-1 (интервал 2400,6–2405,6 м), Югомашев-ская-100 (глубина 2133,4; 2131,75; 2125,9 м).

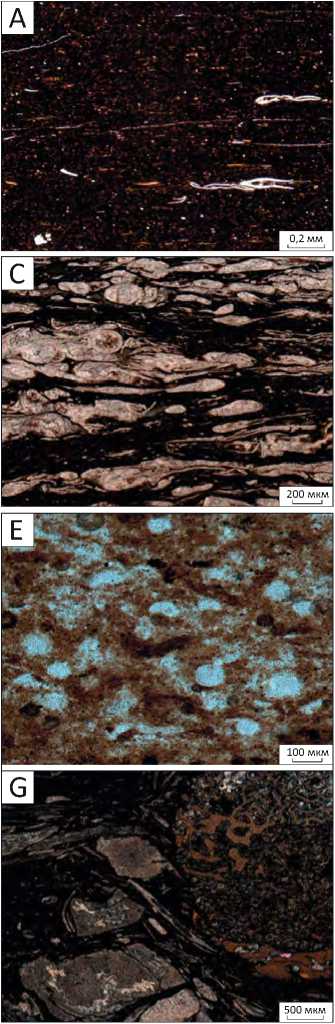

Рис. 3. Фотографии шлифов отложений доманикового типа в разрезах глубоких скважин Актаныш-Чишминского палеопрогиба и прилегающих территорий Башкирского палеосвода (николи II)

Fig. 3. Photos of thin sections of the Domanik-type deposits in the deep well columns, Aktanysh-Chishminsky paleotrough and neighbouring lands of the Bashkirsky paleoarch (II nicols)

A — сапропелит карбонатно-кремнистый сланцеватый, с редкими остатками тентакулитов, с субгоризонтальными трещинами, развитыми по сланцеватости, TOC 30,97 %. Скв. Югомашевская-100, речицкий горизонт, глубина 2136,6 м, B — высокоуглеродистая карбонатно-кремнистая сланцеватая порода однородного строения с многочисленными мелкими остатками раковин тентакулитов и остракод, TOC 19,61 %. Скв. Спасская-85, мендымская свита, глубина 1843,45 м, C — высокоуглеродистая карбонатно-кремнистая сланцеватая порода с линзовидными микроскопическими прослойками, обогащенными кальцитизированными раковинами тентакулитов, TOC 20,78 %. Скв. Спасская-92, доманиковый горизонт, глубина 1976,65 м, D — высокоуглеродистая карбонатно-кремнистая порода с отчетливой сланцеватой текстурой, образованной микроскопическими слойками кремнистого, карбонатного и сапропелевого материала, с остатками раковин тентакулитов, TOC 9,66 %. Скв. Спасская-92, доманиковый горизонт, глубина 1980,75 м, E — углеродистая кремнистая порода с реликтовой радиоля-ритовой структурой, TOC 1 %. Скв. Спасская-92, доманиковый горизонт, глубина 1976,65 м, F — известняк углеродистый тен-такулитовый, TOC 3,89 %. Скв. Спасская-92, доманиковый горизонт, глубина 1967,5 м, G — органогенная брекчия, состоящая из крупных обломков кишечнополостных, иглокожих, брахиопод, с углеродистым карбонатно-кремнистым заполнителем, TOC 13,37 %. Скв. Спасская-92, доманиковый горизонт, глубина 1964,50 м, H — тонкое полосчатое чередование углеродистой кремнистой породы с реликтовой радиоляритовой структурой и высокоуглеродистой карбонатно-кремнистой сланцеватой породы, TOC 4,64 %. Скв. Ново-Урнякская-50, среднефаменский подъярус, интервал глубин 1776–1786 м

Усл. обозначения к рис. 3

Legend for Fig. 3

A — carbonate-siliceous shaly sapropelite with rare tentaculites remains, subhorizontal cracks formed along shaly lamination, TOC 30.97 %. Yugomashevskaya-100 well, Rechitsky Horizon, depth 2136.6, B — high-carbonaceous carbonate-siliceous shaly rock, homogeneous structure, numerous small remains of tentaculite and ostracode shells, TOC 19.61 %. Spasskaya-85 well, Mendymsky Formation, depth 1843.45 m, С — high-carbonaceous carbonate-siliceous shaly rock with microscopic lenticular interlayers rich in calcitized tentaculite shells, TOC 20.78 %. Spasskaya-92 well, Domanik Horizon, depth 1976.65 m, D — high-carbonaceous carbonate-siliceous rock having clear foliaceous structure formed by microscopic straticules of siliceous, carbonate, and sapropelic material, with remains of tentaculite shells, TOC 9.66 %. Spasskaya-92 well, Domanik Horizon, depth 1980.75 m, E — carbonaceous siliceous rock with relic radiolarite structure, TOC 1 %. Spasskaya-92 well, Domanik Horizon, depth 1976.65 m, F — tentaculitic carbonaceous limestone, TOC 3.89 %. Spasskaya-92 well, Domanik Horizon, depth 1967.5 m, G — organic breccia composed of large fragments of coelenterates, echinoderms, brachiopods, with carbonaceous carbonate-siliceous joining material, TOC 13.37 %. Spasskaya-92 well, Domanik Horizon, depth 1964.50 m, H — thin-banded alternation of carbonaceous siliceous rock having relic radiolarite structure and high-carbonaceous carbonate-siliceous shaly rock, TOC 4.64 %. Novo-Urnyakskaya-50 well, Middle Famennian substage, depth interval 1776–1786 m ском, Уршакском, Турбаслинском и Сергеевском месторождениях. По данным Е.В. Лозина [5], в 16 скважинах на территории Республики Башкортостан получены притоки нефти дебитом от 0,25 до 50 м3/сут (рис. 2).

Методика и результаты исследований

Характерной особенностью отложений дома-никового типа кроме кремнисто-карбонатного состава и сланцевой текстуры является повышенное содержание органического вещества (ТОС — общее

содержание органического углерода в породе). Наличие ТОС предопределяет необходимость использования для определения подсчетных параметров литологических, петрофизических и геохимических данных.

Поисковые, оценочные и разведочные скважины с представительным комплексом ГИС и результатами исследования керна, являются эталонными геолого-геофизическими разрезами для построения интерпретационной модели отложений дома-никового типа.

Евлановско-ливенский нерасчлененный горизонт (аскынская свита) охарактеризован комплексами конодонтов зоны Late rhenana на соседних с Благовещенской впадиной площадях, в разрезах скважин: Азнакаевская–24673 (интервалы 1712– 1717, 1707–1712, 1702–1707 м), Алькеевская-30486 (глубина 1799,4; 1807,25 м), Зай-Каратай-24285 (глубина 1629,35; 1617,65 м).

Волгоградский горизонт нижнефаменского подъяруса (малочеремшанская свита) содержит комплексы конодонтов зоны triangularis в скв. Зай-Каратай-24285 (глубина 1585,5 м). Комплексы конодонтов зоны crepida, соответствующей задонскому горизонту , встречены в скв. Зай-Каратай-24285 (глубина 1456,35 м).

В данковском и лебедянском горизонтах средне-фаменского подъяруса (малочеремшанская свита) в скв. Ново-Урнякская-50, в интервале 1776,05– 1777,95 м, выявлен комплекс конодонтов нижней подзоны зоны Palmatolepis gracilis expansa, встречающийся в верхней части среднефаменского подъяруса (верхняя часть данковского горизонта). В интервале 1782–1786 м (0,95 м от начала) выявлен смешанный комплекс зон Palmatolepis gracilis expansa. В целом возраст определяется как верхняя часть данковского горизонта среднего фамена. В интервале 1782,5–1782,95 м обнаружен комплекс конодонтов верхней подзоны зоны Palmatolepis marginifera, характерный для лебедянского горизонта среднего фамена (определения В.Н. Пазухи-на). Средне-позднефаменский возраст отложений байтуганской свиты установлен в пределах участка работ в скв. Устюбинская-32, в интервалах 1588– 1591, 1594–1597, 1600–1603 м, по находкам форами-нифер Septatournayella rauserae Lip.

В заволжском надгоризонте верхнефаменского подъяруса (малочеремшанская свита) в скв. Ново-Ур-някская-50, в интервале 1770,05–1771,7 м, установлен богатый комплекс конодонтов в нижней части верхнефаменского подъяруса зоны Palmatolepis gracilis expansa (определения В.Н. Пазухина).

На основе полученных результатов массовых геохимический исследований методом Rock-Eval и химико-битуминологических исследований, выполненных в лаборатории ФГБУ «ВНИГНИ» в 255 об- разцах из отложений среднефранско-позднефа-менского возраста в 16 скважинах (см. рис. 2) в пределах южной части Актаныш-Чишминского палеопрогиба и сопредельных территорий, можно сделать следующие заключения: породы характеризуются повышенными значениями содержания TOC и генерационного потенциала (S2, HI). Зрелость ОВ изменяется от МК1 до МК2, что соответствует главной зоне нефтеобразования. Судя по полученным данным, верхнедевонские нефтематеринские отложения содержат ОВ преимущественно сапропелевого типа.

Комплекс проведенных лабораторных петрофизических исследований керна включал стандартные определения фильтрационно-емкостных свойств, в том числе: определение коэффициента открытой пористости ( К п) методом жидкостенасы-щения; объемной (ρп) и кажущейся минеральной плотности (ρкмп); коэффициента абсолютной газопроницаемости ( К пр); общей карбонатности с раздельной оценкой содержания кальцита, доломита и нерастворимого остатка; естественной спектральной радиоактивности.

Выполненные исследования показали крайне низкие фильтрационно-емкостные свойства пород и неоднородность строения отложений до-маникового типа. Установить корреляционную зависимость пористости и проницаемости по цилиндрическим образцам керна не представляется возможным из-за существенного разброса данных, что связано в первую очередь с данными определения проницаемости в образцах, которые сложены высокоуглеродистыми карбонатно-кремнистыми породами со сланцеватой текстурой, в которых наблюдается растрескивание по напластованию после экстракции. Это связанно с тем, что для отложений доманикового типа определяющее значение имеет горизонтальная трещиноватость, обусловленная в первую очередь седиментологическими факторами. Значения проницаемости в образцах изменяются от сотых долей до (1–2) . 10-3 мкм2.

Значения пористости в образцах варьируют от 0,44 до 12,26 %, при средневзвешенном значении 4,2 %. Наименьшими значениями пористости обладают сапропелиты и высокоуглеродистые карбонат-

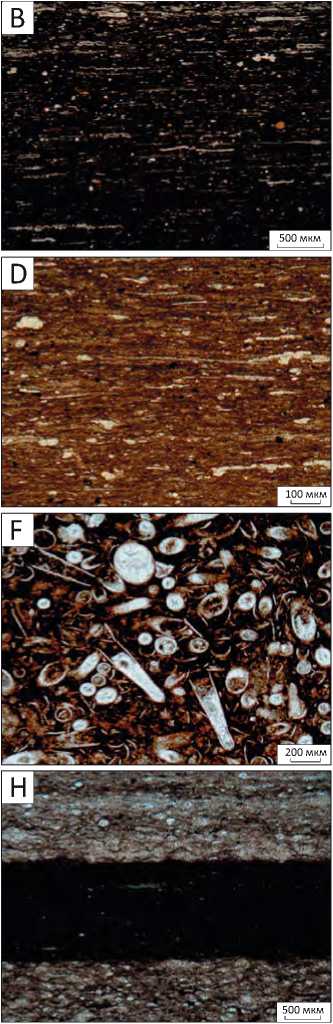

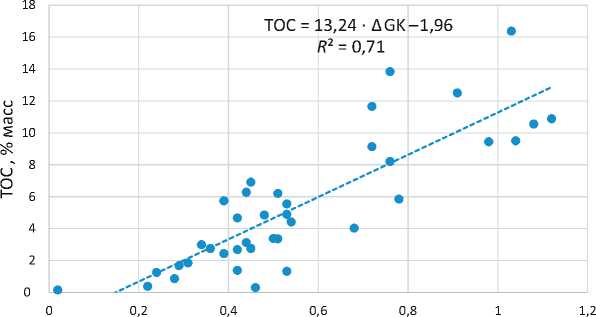

Рис. 4. Зависимость керн - керн TOC от U_керн Fig. 4. Core - core (TOC_core/U-core) relationship

но-кремнистые породы со сланцеватой текстурой. Углеродистые кремнисто-карбонатные смешанного состава, по сравнению с однородными высокоуглеродистыми сланцеватыми породами, характеризуются повышенными значениями пористости, но при этом не являются коллекторами в традиционном понимании, ввиду крайне низкой проницаемости. Основной объем пустотного пространства углеродистых пород связан с пустотами, образованными в результате постседиментационных процессов, а именно окремнения на участках замещения породы халцедоном. К группе пористости керогена (органопористости) относятся поры размером 1–2 мкм. Поры нередко сообщаются между собой, что дает основание рассматривать эту группу пористости совместно с минеральной как совокупность всего пустотного пространства породы [7].

Интерпретация данных ГИС для выделения литотипов и прогноза их геохимических параметров

Комплексная интерпретации данных ГИС основана на организации взаимодействия между тремя основными видами информации:

-

– результатами измерений в конкретных геолого-технических условиях в виде оцененных геофизических параметров;

-

– априорными данными об исследуемом геологическом объекте и условиях измерений, не зависящими от каротажных данных;

– теоретическими данными, полученными с помощью имитационного моделирования по априорным данным и также не зависящими от каротажных данных.

Согласно временным методическим рекомендациям [1], оценку содержания ОВ следует проводить по сопоставлениям типа керн - керн (ТОС_керн с U_керн) и дальнейшей настройкой данных ГИС (U-составляющая по ГК-С) на результаты исследования керна (U_керн). Геохимическими исследованиями, а также измерениями естественной спектральной радиоактивности Iy образцов (по тем же истертым в порошок образцам, на которых были проведены геохимические исследования) охарактеризованы скважины Архангельская-1, Бишкаин-ская-20, Спасская-85 и 92, Степановская-202. Коэффициент взаимной корреляции на 12 образцах равен 0,84 доли ед. (рис. 4), что свидетельствует о тесной и прямой связи между показателями урановой составляющей естественной радиоактивности и содержанием ОВ.

Очевидно, что оценка содержания ОВ по данным урановой составляющей естественной радиоактивности возможна в скважинах, где проведен расширенный комплекс ГИС, включающий спектрометрический гамма-каротаж (ГК-С). Метод ГК-С позволяет оценить раздельное влияние ОВ и глин, так как способен регистрировать доли урановой, калиевой и ториевой составляющих естественного радиоактивного поля. При этом органика соответствует урановой составляющей, а глинистые отложения характеризуются повышенными значениями калия и тория.

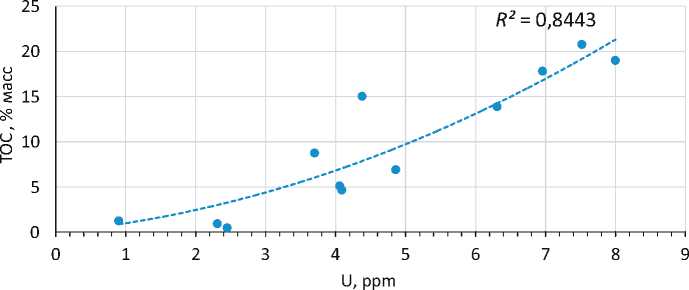

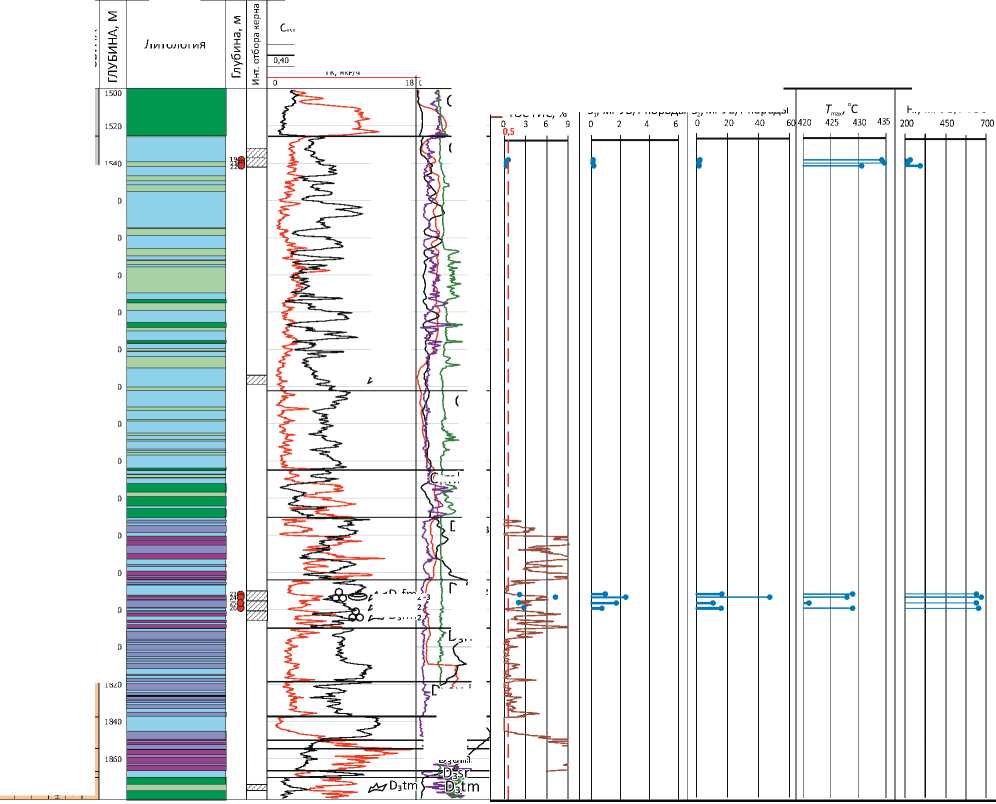

Для этих целей были использованы данные двух опорных скважин в пределах юго-западного склона Башкирского палеосвода, которые имеют расширенный комплекс ГИС (ГК-С) и данные литологического, петрофизического, геохимического изучения керна. На основе полученных зависимостей керн - керн и керн - ГИС оценено содержание ОВ (ТОС) по данным ГК-С. Определение непрерывных значений ТОС в разрезе в отложениях домани-кового типа приведено на геолого-геофизическом разрезе средне-верхнефранских отложений одной из опорных скважин (рис. 5).

Скважины с расширенным комплексом ГИС являются базовыми (опорными) для перехода к детальной интерпретации стандартного комплекса ГИС в «старых» скважинах, охарактеризованных данными радиоактивного каротажа [8]. Аномалии значений интегрального гамма-каротажа (ГК) возникают в результате совместного влияния как глинистой фракции, так и органических компонентов пород. По результатам исследований скважин, оха-

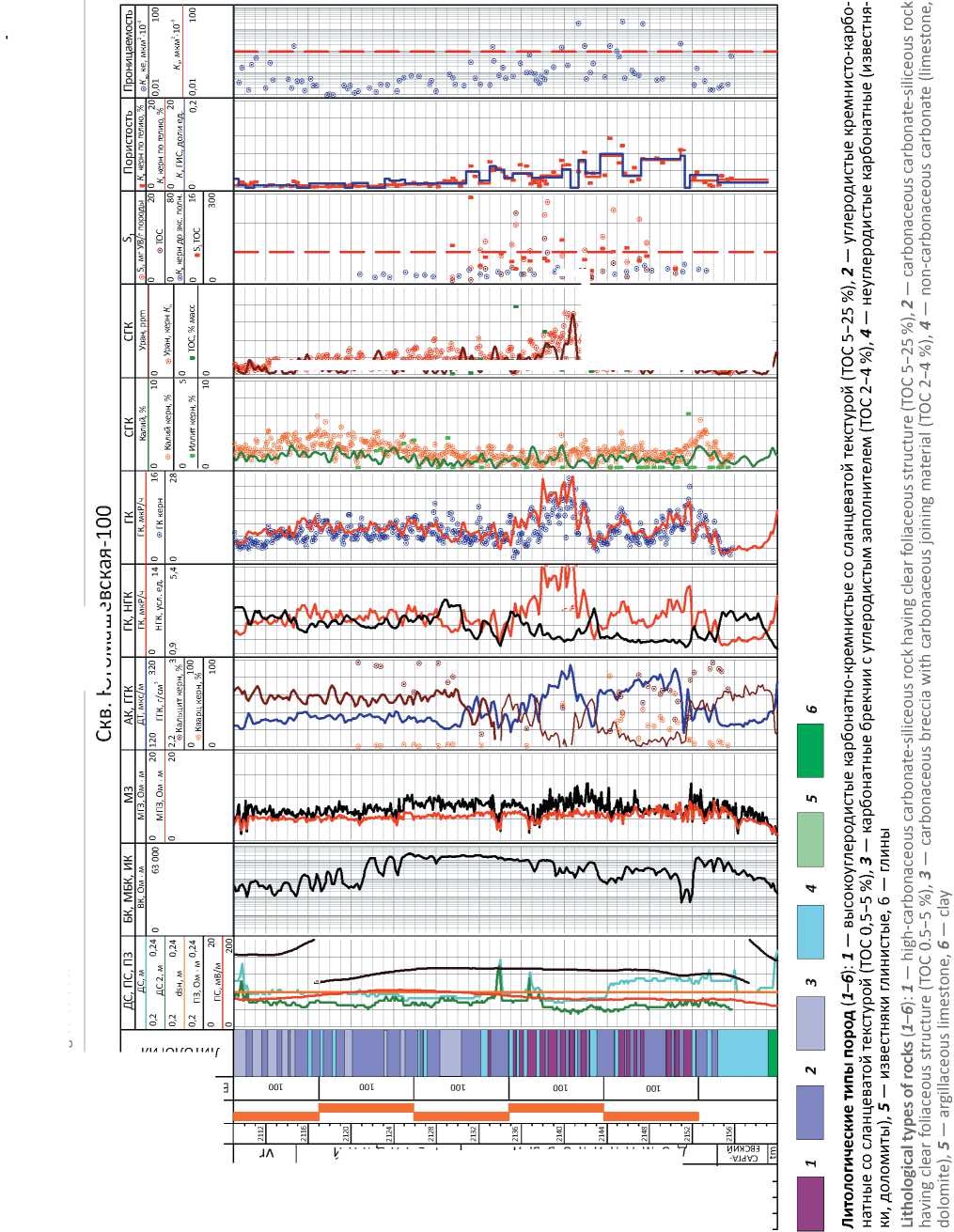

Рис. 5. Геолого-геохимический разрез средне-верхнефранских отложений опорной скважины юго-западного склона Башкирского палеосвода, охарактеризованной данными расширенного комплекса ГИС Fig. 5. Composite (geological and geochemical) log of the Middle-Upper Frasnian deposits in the key well drilled on the south-western slope of the Bashkirsky paleoarch and containing the advanced well log suite data

BMJOHOIMB

ИИЯПИНЗс)

BV>D9O9OIUOUXd±

И 1Я 9 О О Н V W О bv^oxvi^vi-hkhbl/i

% 'VHd3N Э0Н1Я8

1Л1 'УНИЯАШ

IHOEHdOJ

У1ИЯЗ йзШб

У1Л131ЭИЭ

И И Л 3 Н V d Ф и х d з а в v Я э н о а з 17

Hg

4.,

0J а

s о

VHd3H VdOHLO ншз1ни

Рис. 6. Зависимость керн - ГИС TOC от ΔGK Fig. 6. Core - log (TOC/ΔGK) relationship

Δ GK, доли ед.

рактеризованных представительными данными геохимических и литологических исследований, установлено, что в «старом» фонде скважин проводить оценку содержания ОВ по данным интегрального ГК возможно, однако такие оценки менее надежны [9].

Косвенная количественная оценка содержания ОВ (ТОС) по данным интегрального ГК получена по корреляционной зависимости между относительной амплитудой интенсивности гамма-излучения горных пород (ΔGK) и содержанием органических веществ в породах по данным геохимических исследований Rock-Eval.

Расчет относительной амплитуды интенсивности гамма-излучения горных пород (ΔGK) проводился методом двух опорных пластов по формуле

ΔGK = (GK - GKmin)/(GKmax - GKmin), где GK — интенсивность естественного гамма-излучения; GKmin – интенсивность естественного гамма-излучения в чистых известняках нижнетур-нейского подъяруса или фаменского яруса; GKmax – интенсивность естественного гамма-излучения в глинистых породах нижневизейского яруса.

На рис. 6 показана зависимость керн - TOC от ΔGK, построенная по данным геохимических исследований методом Rock-Eval 72 образцов сред-нефранско-верхнефаменских отложений, привязанных к диаграммам гамма-каротажа.

По результатам комплексной интерпретации данных по параметрической скв. Ново-Ур-някская-50 (рис. 7) можно сделать однозначный вывод о возможности применения интегрального ГК с настройкой на опорные пласты (реперные горизонты для всей провинции) и учетом глинистости. При оценке ТОС по данным интегрального ГК для оценки влияния глинистости использовались данные бокового каротажа. Однако следует особо подчеркнуть, что в связи с особенностями дома-никовых отложений для корректного решения системы уравнений в пределах исследуемой площади необходимы данные ГК-С, настроенные по данным керна.

Оценка содержания ОВ (ТОС) проведена по разрезам 49 скважин, равномерно распределенных в пределах участка исследований (см. рис. 1), представленных данными радиоактивного каротажа и стандартного комплекса ГИС. Таким образом выделены высокоуглеродистые (ТОС 5–25 %) и углеродистые (ТОС 0,5–5 %) карбонатно-кремнистые отложения доманикового типа и вмещающие неуглеродистые карбонатные породы (известняки и доломиты), известняки глинистые и глины. Как установлено по материалам интерпретации различных структурно-фациальных зон Акта-ныш-Чишминского палеопрогиба, Башкирского и Южно-Татарского палеосводов, углеродистые карбонатно-кремнистые породы, согласно данным стандартного комплекса ГИС, характеризуются рядом косвенных признаков, а именно: повышенными показаниями естественной радиоактивности (ГК) на фоне пониженных показаний потенциала собственной поляризации и акустического метода, повышенными и максимальными значениями кажущегося сопротивления (ρк по данным методов бокового каротажа, ПЗ и МГЗ), средними и повышенными показаниями нейтронных методов, номинального диаметра скважины.

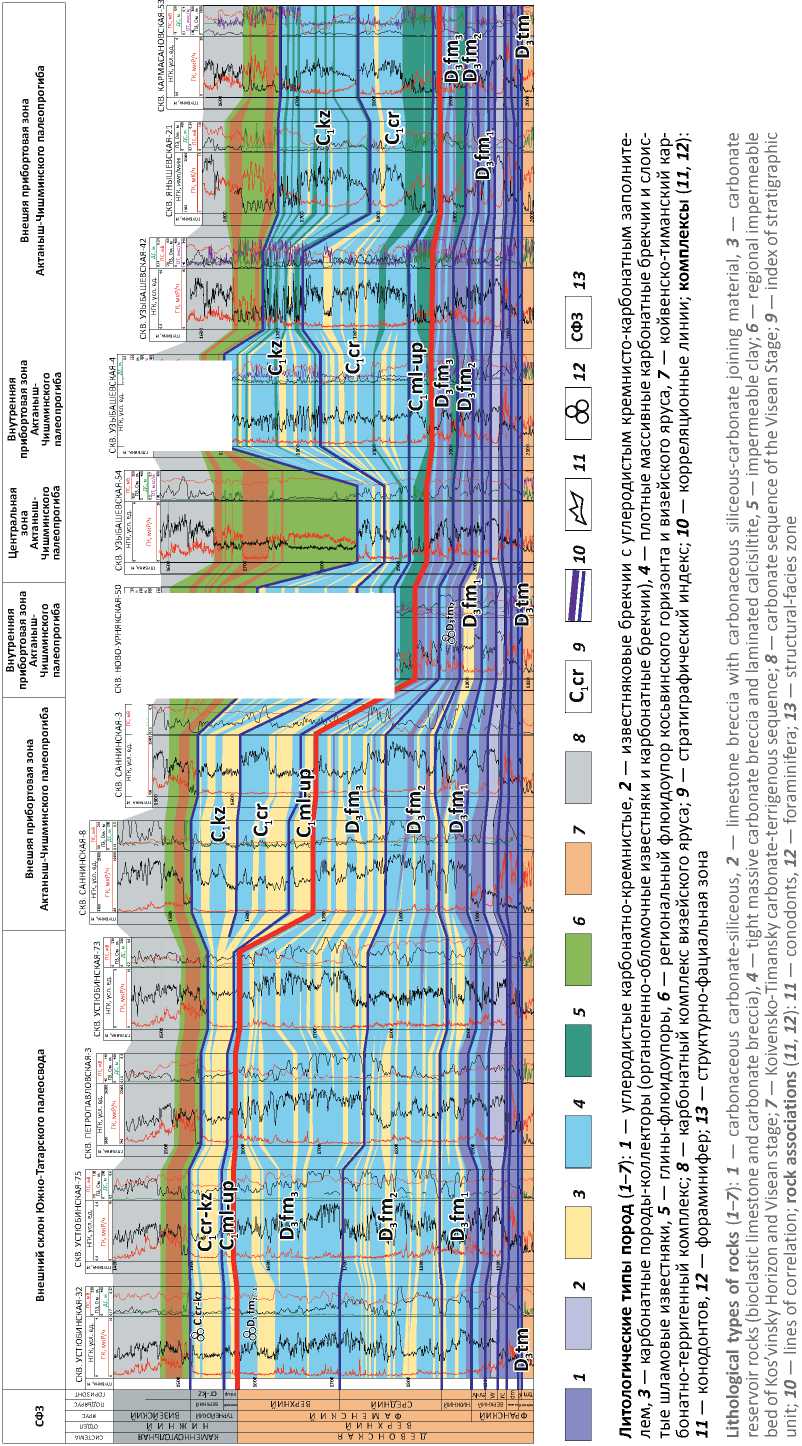

Закономерности строения среднефранско-турнейского нефтегазоносного комплекса

В качестве основы для анализа закономерностей строения авторы статьи использовали материалы глубокого бурения, результаты седиментологической интерпретации данных ГИС, геолого-геофизические эталонные разрезы различных седиментационных зон, а также седиментационные модели, отражающие закономерные последовательности генетических типов отложений и соответствующих им фациальных зон вкрест простирания основных палеогеоморфологических элементов: южного склона Южно-Татарского свода, Актаныш-Чишминского палеопрогиба, склона Башкирского палеосвода.

|

i H s |

О |

S О |

H О CH S 2 |

S co |

|

|

TC 1 о i |

>s s |

> |

> |

1Л |

|

|

e |

co О |

||||

|

I |

|||||

|

1 |

Ё |

||||

|

о co S |

s |

s ^ 2 e |

| о |

||

|

E |

|||||

|

E |

|||||

|

s s e |

> |

АС |

|||

|

rc |

М |

||||

|

E |

Д |

||||

|

1 |

ДО E |

К |

Рис. 7. Геолого-геохимический разрез среднефранско-турнейских отложений скв. Ново-Урнякская-50

Fig. 7. Geological and geochemical cross-section of the Frasnian-Tournaisian deposits, Novo-Urnyakskaya-50 well

Скв. Ново-Урнякская-50

Геохимические параметры Rock-Eval

НГК, усл. ед.

6,3

ГК, мкР/ч

S„ мгУВ/г породы

HI, мгУВ/гTOC

S„ мг УВ/г породы

Cikz

• TOC керн, %

TOC ГИС, %

ДТ, мкс/м

ПЗ, Ом . м

ПС, мВ

Ci rd

ДС 0,14 0,54

Литология

^ D3W-3

D3fm2

△ / D3fm2

Свиты: К — кузнечихинская, Мог — могутовская, Д — доманиковая, М — мендымская, Ас — аскынская.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 5, 8

Formations: К — Kuznechikhinsky, Мог — Mogutovsky, Д — Domanik, М — Mendymsky, Ас — Askynsky.

For other Legend items see Fig. 5, 8

i^ Cikz

Cicr

Ciml-up

Djfmj

Dafm2

D'3fmi

DAev-iv

—D^dm

В течение всего позднедевонского времени в пределах восточных территорий Волго-Уральской нефтегазоносной провинции существовал морской палеобассейн карбонатной седиментации с ограниченным поступлением терригенного материала. Депрессионные отложения накапливались в застойных впадинах морского дна. Максимум трансгрессии пришелся на среднефранское время (доманиковый горизонт), когда она охватила всю территорию вплоть до крупных положительных структур Токмовского, Северо-Татарского, Жигулевско-Пугачевского, Оренбургского, Камского палеосводов. Для этого времени характерно широкое развитие углеродистых фаций. Однако трансгрессия развивалась пульсационно. Чередование трансгрессивно-регрессивных циклов осадконакопления в позднефранско-фаменское время, связанное с эвстатическими колебаниями уровня моря, при- вело к накоплению ритмично построенных толщ и пачек карбонатных и высокоуглеродистых карбонатно-кремнистых отложений. Существование сложного палеорельефа дна бассейна на востоке Волго-Уральской нефтегазоносной провинции привело к заложению в условиях относительной изоляции Камско-Кинельской системы прогибов, что способствовало концентрации и сохранности в них сапропелевого ОВ. Происхождение впадин Камско-Кинельской системы прогибов, в частности Актаныш-Чишминского палеопрогиба, обусловлено быстрым ростом окаймляющих их биогермных верхнефранско-нижнефаменских построек в пределах Башкирского, Южно-Татарского палеосводов, на фоне чего происходит некомпенсированное осадконакопление во внутренней зоне палеопрогибов. В фаменское время территория характеризуется регрессивным этапом осадконакопления.

Периодическим регрессивным стадиям соответствует поступление карбонатного обломочного материала (детритово-шламовых известняков и карбонатных брекчий) на склоны палеосводов, последовательно заполняющего Актаныш-Чиш-минский палеопрогиб начиная с среднефамен-ского времени и заканчивая турнейским. Только в пределах центральной и прибортовых зон Акта-ныш-Чишминского палеопрогиба накапливались относительно глубоководные отложения домани-кового типа. Поэтому максимальные концентрации отложений доманикового типа характерны для средне-верхнефранских и нижнефаменских горизонтов.

Как видно на тонкопластовой седиментационной модели среднефранско-турнейского нефтегазоносного комплекса, пересекающей всю территорию исследований (рис. 8), для отложений доманикового типа франского яруса характерна чрезвычайная выдержанность строения горизонтов на больших территориях, проявляющаяся в отсутствии изменений общей мощности и составляющих горизонты пластов. Также типична слабая изменчивость петрофизических, геохимических и литологических параметров высокоуглеродистых и углеродистых карбонатно-кремнистых пород. В верхней части воронежского горизонта наблюдается реперный карбонатный пласт, сложенный карбонатными брекчиями с углеродистым кремни-сто-карбонатным заполнителем.

Максимальное распространение отложений доманикового типа характерно для центральной и прибортовых зон палеопрогиба, интервал развития углеродистых пород протягивается от доманико-вого горизонта до заволжского надгоризонта верхнего фамена. По направлению к внешнему склону Южно-Татарского палеосвода происходит постепенное замещение карбонатно-кремнистых пород неуглеродистыми обломочными карбонатными породами, начиная от горизонтов нижнего подъяруса и заканчивая средним и верхним подъярусами фа-менского яруса.

Существенные отличия в строении комплекса наблюдаются в разрезах северо-восточного склона Южно-Татарского и юго-западного склона Башкирского палеосводов, так как на склоне последнего и на прилегающих прибортовых зонах Актаныш-Чиш-минского палеопрогиба увеличивается доля глинистых пород, слагающих отдельные пласты в отложениях верхнефаменского подъяруса и турнейского яруса, что связано с наличием местных источников глинистого материала на сопредельных территориях Башкирского палеосвода. Строение собственно карбонатных комплексов фамен-турнейского возраста прибортовых зон Актаныш-Чишминского палеопрогиба подробно изложено в статье Н.К. Фортунатовой [10].

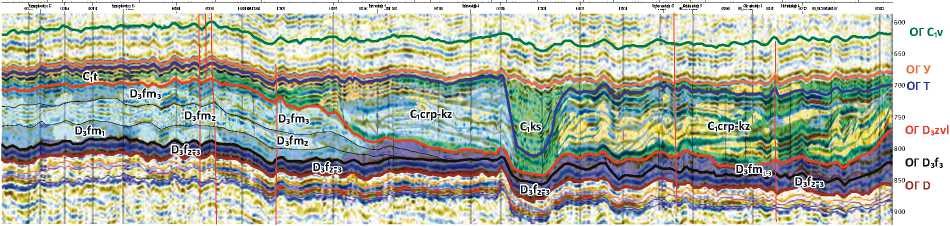

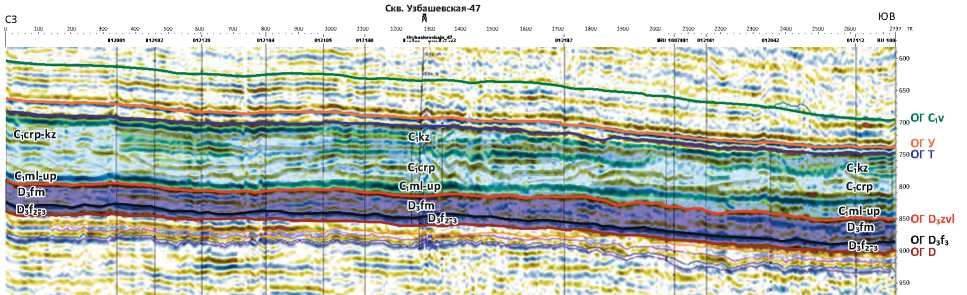

Для картирования фациальных зон в межскважинном пространстве проведена сейсмофациаль-ная интерпретация всего массива отработанных профилей МОГТ-2D и МОГТ-2D-WL во временной области по 46 профилям объекта исследования, общим объемом 1875,4 пог. км. Проведена привязка 42 опорных скважин к сейсмическим данным, по которым определены положения основных опорных границ на сейсмических временных разрезах. Верхнедевон-турнейские отложения ограничены основными ОГ: D — кровля терригенных отложений тиманского горизонта верхнего девона (D3tm); T — кровля карбонатных отложений турнейского яруса нижнего карбона и У — кровля терригенных отложений бобриковского горизонта нижнего карбона (C1bb). Полученные сейсморазведочные материалы позволили выделить и проследить дополнительные ОГ, соответствующие границам верхнего франа (ОГ D3f3), среднего (ОГ D3fm2) и верхнего (ОГ D3zvl) фамена.

Отложения доманикового типа, как отмечено выше, характеризуются тонкослоистым строением. Размер пластов с различными физическими свойствами составляет от миллиметров до 1–2 м. В сейсмической волновой картине отображаются интервалы мощностью более 10–20 м, включающие как отложения доманикового типа, так и разделяющие их пласты и пачки неуглеродистых карбонатных пород. Границы развития отложений доманиково-го типа в различных структурно-фациальных зонах хорошо прослеживаются на временных сейсмических разрезах.

На приведенных сейсмических профилях (рис. 9) наблюдается картина последовательного заполнения палеопрогиба обломочными карбонатами начиная со среднего фамена до кизеловского горизонта турнейского яруса. Окончательная компенсация завершилась в косьвинско-радаевское время карбонатно-глинистым и песчано-глинистым материалом.

По характеру сейсмической записи в интервале, ограниченном ОГ D и T, отчетливо выделяются два подкомплекса (см. рис. 9). Нижний — между ОГ D, соответствующим подошве среднефранско-тур-нейского комплекса, и D3f3, соответствующим кровле верхнего франа. Подкомплекс характеризуется отчетливыми, прослеживающимися на всей территории, горизонтальными отражающими поверхностями, что обусловлено присутствием высокоуглеродистых карбонатно-кремнистых отложений доманикового, речицкого, воронежского и нерас-члененных евлановского и ливенского горизонтов.

Верхний подкомплекс — между ОГ D3f3 и Т — соответствует отложениям фаменского карбонатного клиноформного комплекса и в целом характеризуется сложной линзовидно-слоистой волновой картиной. В основании его выделяется интервал, соответствующий отложениям нижнего фамена, который на большей части территории отличается выдержанной слоистой записью, обусловленной присутствием высокоуглеродистых отложений до-маникового типа в нижней части разреза и пластов плотных карбонатных пород в верхней части ниж-

об J s

|

Ё |

||||||

|

ч |

||||||

|

H S1HWJ |

||||||

|

i о |

^лЗдаЫ^« |

||||||

|

3 5 |

)m |

f’W |

|||||

|

H Smiwj |

|||||||

|

5 |

5 |

||

|

H ‘VHWXUJ |

|||

A

Рис. 9. Результаты сейсмофациального анализа среднефранско-турнейского нефтеносного комплекса

Fig. 9. Results if seismic facies analysis of the Middle Frasnian-Tournaisian oil bearing sequence

Скв. Казангуловская-37 Скв. Казангуловская-13 Скв. Сафаровская-1 Скв. Сафаровская-4 Скв. Узбашевская-47

ЮЗ СВ

1 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5815 Tr

ОГ С^v

ОГ У

ОГ Т

ОГ D 3 zvl

ОГ D 3 f 3

ОГ D

B

t , мс

ОГ O,v

ОГ У

ОГ Т

ОГ D 3 zvl

ОГ D 3 f3 ОГ D

Скв. Узбашевская-47

Cqcrp-kz

'Cqcrp

■ ^ Ciml-up

D3fm

ОГ У 750 ОГ Т

ОГ D3f 3 900 ОГ D

850 ОГ D3ZVI

700 ОГ ^v

1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600

Ciml-up D3fm

Ciml-up С D3fm

СЗ

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

ЮВ

2737 TR

ОГ т] 8

t , мс

Сейсмические профили: А — BWL012103, Б — 012129.

-

1 — депрессионные углеродистые карбонатно-кремнистые отложения доманикового типа; 2 — шламовые слоистые известняки с прослоями углеродистых карбонатно-кремнистых пород внешней зоны склона палеосвода;

-

3 — массивные карбонатные брекчии (склоновые отложения); 4 — глины и глинистые известняки в черепет-ском и кизеловском горизонтах; 5 — глины косьвинского горизонта (осевая зона палеопрогиба); 6 — обломочные известняки; 7 — разломы; 8 — отражающий горизонт.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 8

Seismic survey lines: А — BWL012103, Б — 012129.

-

1 — Domanik-type depression carbonaceous carbonate-siliceous deposits; 2 — laminated calcisiltite limestone with carbonaceous carbonate-siliceous partings of the outer zone of paleoarch slope; 3 — massive carbonate breccia and slope detritus; 4 — clay and argillaceous limestone in the Cherepetsky and Kizelovsky horizons; 5 — clay of Kos’vinsky Horizon (axial zone of paleotrough); 6 — clastic limestone; 7 — faults; 8 — Reflector.

For other Legend items see Fig. 8

нефаменского подъяруса. В центральной зоне Акта-ныш-Чишминского палеопрогиба наблюдается резкое сокращение мощности (Δ Т ) нижнефаменских отложений и повышение контрастности границ ввиду замещения карбонатов углеродистыми отложениями.

Зоны пологого склона Южно-Татарского палеосвода характеризуются развитием карбонатных средне- и верхнефаменских клиноформ и отсутствием в них углеродистых отложений. Дистальная (слоистая) часть клиноформы в прибортовой и центральной частях палеопрогиба представлена углеродистыми отложениями.

Граница верхнефаменских и турнейских отложений отчетливая, ей соответствует ОГ D3zvl, что обусловлено наличием глинистых отложений в основании турнейского яруса.

Сейсмопрофиль 012129 (см. рис 9 B) с северо-запада на юго-восток проходит вдоль внутренней северной прибортовой зоны Актаныш-Чишмин- ского прогиба. На всем протяжении профиля разрез между ОГ Д и D3zvl представлен сейсмофацией углеродистых карбонатно-кремнистых пород до-маникового типа.

Таким образом, сейсмофация углеродистых карбонатно-кремнистых пород доманикового типа отчетливо выделяется на всех сейсмических профилях в нижней части разреза, соответствующей средне-верхнефранскому интервалу разреза, именно этим обусловлено отчетливое прослеживание ОГ D3f3. В среднефранско-фаменском интервале разреза сейсмофация отчетливо выделяется в сейсмической записи только во внутренней приборто-вой и центральной зонах Актаныш-Чишминского палеопрогиба.

Основой для разработки литолого-палеогеографических карт масштаба 1 : 200 000 послужили: материалы глубокого бурения; результаты седиментологической интерпретации данных ГИС; седиментационные модели, отражающие законо-

мерные последовательности генетических типов отложений и соответствующих им фациальных зон вкрест простирания основных палеогеоморфологи-ческих элементов (южного склона Южно-Татарского палеосвода, Актаныш-Чишминского палеопрогиба, склона Башкирского палеосвода); сейсмофациаль-ная интерпретация всего массива отработанных профилей; карты изопахит, построенные для сред-не-верхнефранских (ОГ D-D3f3), нижне-средне-фаменских (D3f3-D3fm2), верхнефаменских (D3fm2-D3zvl) отложений и турнейского яруса (исключая косьвинский горизонт) (ОГ D3zvl-С1t).

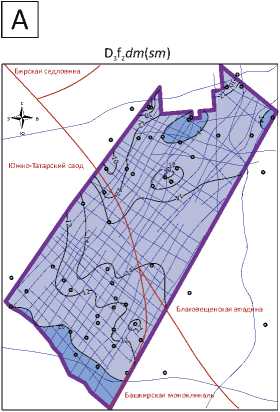

Литолого-палеогеографическая карта домани-кового горизонта (D3 dm (D3 sm )) (рис. 10 A). Отложения доманикового горизонта на всей территории представлены высокоуглеродистыми карбонатно-кремнистыми породами, не содержащими глинистых минералов, с тонкими линзовидными прослоями радиоляритов и вторичных силици-тов. На юге и юго-западе территории (скважины Казангуловской площади) в пределах внешнего склона Южно-Татарского палеосвода, а также на севере (скважины Узыбашевской площади) в составе углеродистых пород присутствуют прослои детритовых микрокристаллических известняков. Мощность доманикового горизонта составляет от 10 до 14 м.

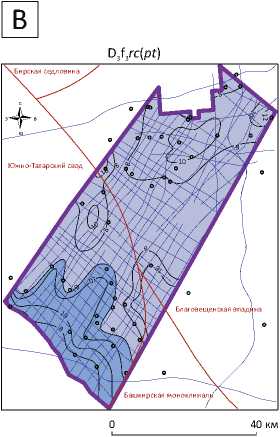

Литолого-палеогеографическая карта речицко-го (петинского) горизонта (D3 rc ( pt )) (см. рис. 10 B). Отложения речицкого горизонта на большей части территории представлены углеродистыми карбонатно-кремнистыми породами мощностью от 6 до 10 м. Накопление отложений происходит в условиях палеодепрессии при очень низких темпах седиментации. На юго-западе территории (скважины Ка-зангуловской и Устюбинской площадей) в составе углеродистых карбонатно-кремнистых пород появляются многочисленные тонкие прослои известняков. Северо-восточная часть территории отличается выдержанным строением.

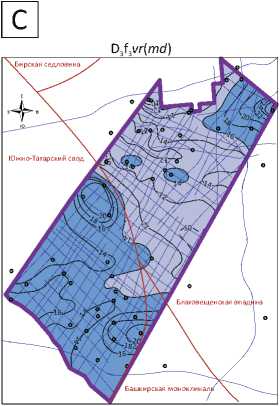

Литолого-палеогеографическая карта воронежского горизонта (D3 vr ( md )) (см. рис. 10 C). Воронежские отложения представлены высокоуглеродистыми карбонатно-кремнистыми породами в центральной и северо-западной частях района работ. В юго-западной части, в пределах внешнего склона Южно-Татарского палеосвода (скважины Устюбинской и Казангуловской площадей), а также на северо-востоке, на внешнем склоне Башкирского палеосвода, разрез горизонта сложен карбонатными брекчиями, сцементированными углеродистым карбонатно-кремнистым материалом. Брекчии слагают воронежский реперный пласт. Мощности горизонта изменяются от 16 до 26 м на склонах палеосводов и от 16 до 10 м в прибортовых и центральной зонах палеопрогиба.

Таким образом, уже в воронежское время наметилась четкая граница между склонами палеосводов и Актаныш-Чишминским палеопрогибом.

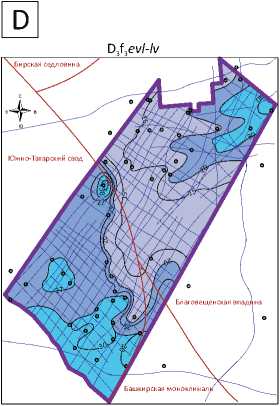

Литолого-палеогеографическая карта нерасчле-ненных евлановского и ливенского горизонтов (D3 ev-lv ) (см. рис. 10 D). В составе евлановско-ливенских отложений выделяется три типа разрезов, разграничивающих зоны внешних склонов палеосводов, прибортовые (юго-западную и северо-восточную) зоны палеопрогиба и его центральную зону. В разрезах склонов палеосводов, наряду с углеродистыми карбонатно-кремнистыми породами домани-кового типа, присутствуют пласты известняков и карбонатных брекчий. Мощность отложений в этих зонах изменяется от 30 до 45 м.

Прибортовые зоны палеопрогиба характеризуются разрезами, сложенными углеродистыми карбонатно-кремнистыми породами мощностью от 20 до 30 м. Депрессионная область палеопрогиба отличается развитием углеродистых карбонатно-кремнистых отложений мощностью от 20 до 15 м.

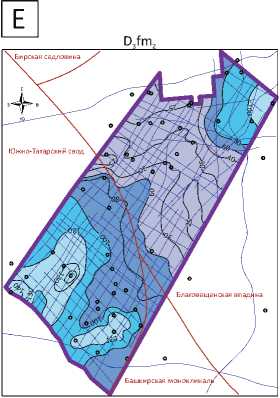

Литолого-палеогеографическая карта средне-фаменского подъяруса (D3 fm 2) (см. рис. 10 E). В сред-нефаменское время наблюдается существенное сокращение области развития углеродистых карбонатно-кремнистых пород однородного строения, которые сосредоточены в центральной и внутренней прибортовой зонах палеопрогиба. Во внешних зонах среди углеродистых пород существенную роль начинают играть пласты и пачки шламовых и шламово-детритовых известняков. На внешних склонах палеосводов, наряду с углеродистыми породами и шламовыми известняками, появляются конусы массивных карбонатных брекчий и органогенно-обломочных известняков, слагающих клиноформные тела. Мощность отложений в центральной и внутренней прибортовой зонах палеопрогиба составляет от 20 до 40 м. Во внешних зонах склона палеосводов она изменяется от 60 до 145 м.

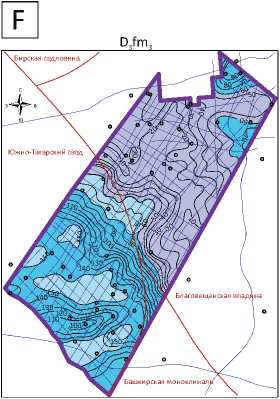

Литолого-палеогеографическая карта верхне-фаменского подъяруса (D3 fm 3) (см. рис. 10 Е). В позд-нефаменское время область распространения отложений доманикового типа резко сокращается. В центральной зоне палеопрогиба мощность изменяется от 10 до 30 м, во внутренней прибортовой — от 30 до 60 м. Увеличение мощности происходит в результате возрастания долевого участия пластов известняков. В пределах внешних прибортовых и внешних склонов палеосводов развиты тонкослоистые шламовые известняки, клиноформные тела карбонатных брекчий и органогенно-обломочных известняков. Мощность отложений в разрезах этого типа варьирует от 60 до 170 м.

Таким образом, мощность отложений домани-кового типа среднефранско-турнейского нефтегазоносного комплекса постепенно сокращается по направлению от центральной зоны Актаныш-Чиш-минского палеопрогиба к внешним склонам палеосводов.

Турнейские отложения в пределах северо-восточного склона Южно-Татарского палеосвода и южного склона Башкирского палеосвода представлены

Рис. 10. Детальные литолого-палеогеографические карты доманикового горизонта (А), речицкого (петинского) горизонта (B), воронежского горизонта (C), нерасчлененных евлановского и ливенского горизонтов (D), среднефаменского подъяруса (E), верхнефаменского подъяруса (F)

Fig. 10. Domanik horizon (A), rechinskiy (petinskiy) horizon (B), voronezhskiy horizon (C), undivided evlanovskiy and livensky horizons (D), middle-famensky substage (E), upper-famensky substage (F)

1 —

углеродистые карбонатно-кремни

40 км

стые отложения доманикового типа; 2 — углеродистые карбонатно-кремнистые отложения с пластами и пачками шламовых известняков; 3 — тонкослоистые шламовые известняки; 4 — массивные карбонатные брекчии, склоновые отложения; 5 — скважина; 6 — изопахиты, м; 7 — границы тектонических элементов I порядка; 8 — новые сейсмические профили; 9 — участок работ

1 — carbonaceous carbonate-siliceous Domanik-type deposits; 2 — carbonaceous carbonate-siliceous deposits with the calcisiltite horizons and slugs; 3 — thin-bedded calcisiltite; 4 — massive carbonate breccia, slope deposits; 5 — well; 6 — isopach, m; 7 — boundaries of I-st order tectonic elements; 8 — new seismic survey lines; 9 — working area

40 км

40 км

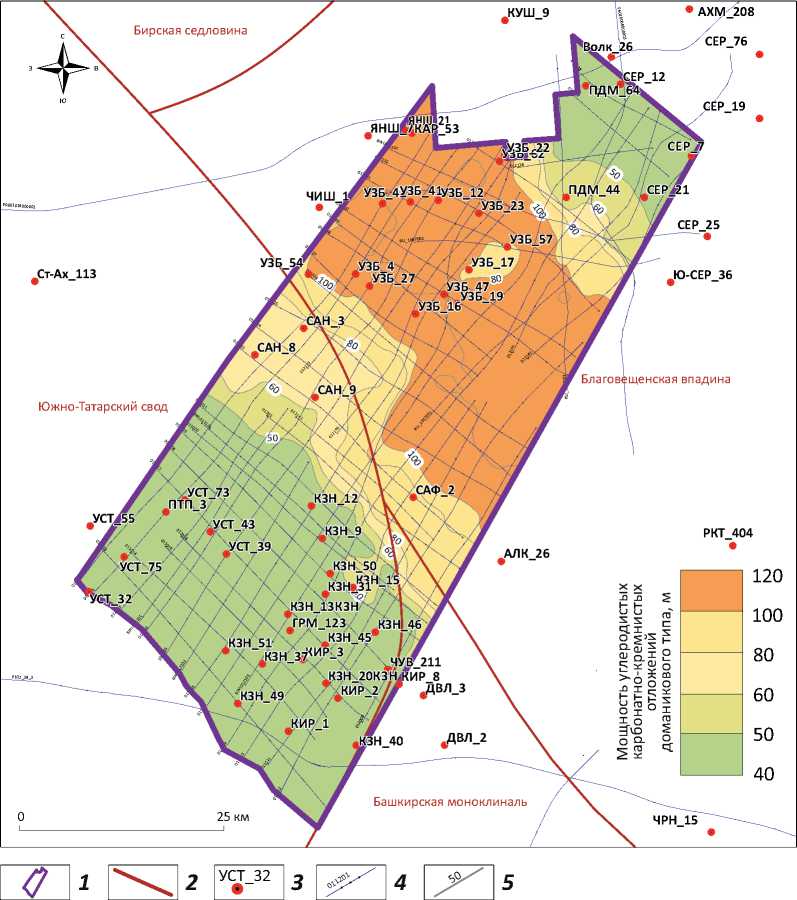

Рис. 11. Карта суммарной мощности углеродистых карбонатно-кремнистых отложений доманикового типа среднефран-ско-позднефаменского возраста

Fig. 11. Map of total thickness of the Domanik-type Middle Frasnian-Upper Famennian carbonaceous carbonate-siliceous deposits

1 — контур региональных сейсморазведочных работ 2020–2022 гг.; 2 — границы тектонических элементов I порядка; 3 — скважины; 4 — сейсмические профили; 5 — изопахиты суммарной мощности отложений доманикового типа среднефранско-верхнефаменских отложений, м

1 — boundaries of 2020–2022 regional seismic surveys; 2 — boundaries of I-st order tectonic elements; 3 — wells; 4 — seismic survey lines; 5 — contour lines of total thickness of the Domanik-type Middle Frasnian-Upper Famennian deposits, m исключительно неуглеродистыми органогенно-обломочными, шламовыми известняками и карбонатными брекчиями склоновых фаций, в пределах Актаныш-Чишминского палеопрогиба — глинистыми и карбонатно-глинистыми породами.

Для оценки перспектив нефтеносности сред-нефранско-верхнефаменских нетрадиционных источников УВ в южной части Актаныш-Чишмин-ского палеопрогиба анализировалась суммарная мощность и содержание углеродистых пластов до-маникового типа в разрезах изучаемой территории. Результат анализа представлен на рис. 11.

Сравнение этих показателей с аналогичным нефтеносным районом Муханово-Ероховского палеопрогиба, где на Государственный баланс к настоящему времени поставлено четыре месторождения нефти в отложениях доманикового типа, позволило оценить плотность суммарных геологических ресурсов для различных структурно-фациальных зон.

Наиболее перспективными являются центральная и северо-восточная прибортовая зоны палеопрогиба, где мощность углеродистых пластов составляет 80–120 м, при этом коэффициент слан- ценосности (Ксл1) изменяется от 0,4 до 0,9 долей ед., плотность ресурсов достигает 2,6 млн т УВ/км2.

К среднеперспективным относятся юго-западная прибортовая зона палеопрогиба и внешние зоны склонов Башкирского и Южно-Татарского палеосводов, характеризующиеся суммарным содержанием углеродистых пород от 40 до 80 м, К сл для разрезов внешнего склона палеосводов изменяется от 0,15 до 0,4 долей ед. Плотность ресурсов в данной зоне достигает 1,1–1,8 млн т УВ/км2.

Выводы

Проведенные комплексные геолого-геофизические работы, включающие лабораторные ана- литические исследования, анализ материалов по имеющимся месторождениям, интерпретацию данных ГИС, сейсмофациальный и литолого-палеогеографический анализы, позволили оценить перспективы территории южной части Актаныш-Чиш-минского палеопрогиба. Полученные результаты свидетельствуют о высокой геологической информативности, необходимой для оценки ресурсов нетрадиционных источников УВ. Плотность суммарных геологических ресурсов изменяется от 1,1 до 2,6 млн т УВ/км2.

Исходя из содержания углеродистых карбонатно-кремнистых пород и степени катагенетической преобразованности ОВ, территорию южной части Актаныш-Чишминского палеопрогиба стоит рассматривать как одну из наиболее перспективных для проведения работ по освоению нетрадиционных источников УВ.

Список литературы Особенности геологического строения и перспективы нефтеносности отложений доманикового типа в пределах южной части Актаныш-Чишминского палеопрогиба (Благовещенская впадина и Южно-Татарский свод)

- Варламов А.И., Петерсилье В.И., Пороскун В.И., Фортунатова Н.К., Комар Н.В., Швец-Тэнэта-Гурий А.Г. Временные методические рекомендации по подсчету запасов нефти в доманиковых продуктивных отложениях // Недропользование XXI век. - 2017. - № 4. - С. 102-115. EDN: ZEZVLD

- Прищепа О.М., Аверьянова О.Ю., Ильинский А.Л., Морариу Д. Нефть и газ низкопроницаемых сланцевых толщ - резерв сырьевой базы углеводородов России // Сер. Труды ВНИГРИ: сб. науч. тр. - СПб.: ФГУП "ВНИГРИ", 2014. - 323 с. EDN: ZCOAPN

- Фортунатова Н.К., Варламов А.И., Канев А.С., Пороскун В.И., Баранова А.В., Бушуева М.А. Строение и оценка перспектив нефтеносности углеродистых карбонатно-кремнистых отложений доманикового типа Волго-Уральской НГП // Геология и геофизика. - 2021. - Т. 62. - № 8. - С. 1132-1154. DOI: 10.15372/GiG2021131 EDN: BAUJCC

- Варламов А.И., Мельников П.Н., Пороскун В.И., Фортунатова Н.К., Петерсилье В.И., Иутина М.М., Дахнова М.В., Виценовский М.Ю., Канев А.С., Соболева Е.Н., Шаломеенко А.В. Результаты изучения и перспективы освоения нетрадиционных залежей нефти в высокоуглеродистых карбонатно-кремнистых отложениях доманиковой формации Волго-Уральской провинции // Геология нефти и газа. - 2020. - № 6. - С. 33-52. DOI: 10.31087/0016-7894-2020-6-33-52 EDN: KDQICK

- Лозин Е.В. Геология и нефтеносность Башкортостана. - Уфа: БашНИПИнефть, 2015. - 703 с.

- Фортунатова Н.К., Зайцева Е.Л., Бушуева М.А. и др. Унифицированная субрегиональная стратиграфическая схема верхнедевонских отложений Волго-Уральского субрегиона. Объяснительная записка. - М.: ФГБУ "ВНИГНИ", 2018. - 64 с. EDN: LONRES

- Фортунатова Н.К., Швец-Тэнэта-Гурий А.Г., Канев А.С., Баранова А.В., Асташкин Д.А., Дахнова М.В., Мирнов Р.В. Обоснование методики комплексного изучения отложений доманикового типа по материалам новых скважин Ухтинского района (Южный Тиман) // Геология нефти и газа. - 2020. - № 4. - С. 45-64. DOI: 10.31087/0016-7894-2020-4-45-64 EDN: HNJLCW

- Фортунатова Н.К., Пороскун В.И., Петерсилье В.И., Варламов А.И., Швец-Тэнэта-Гурий А.Г., Баранова А.В., Канев А.С., Дахнова М.В., Асташкин Д.А., Горлов Д.А., Мушин И.А., Белоусов Г.И., Френкель С.М., Комар Н.В., Можегова С.В. Нетрадиционные источники углеводородных отложений доманикового типа // ВНИГНИ-65. Люди, результаты и перспективы. - М.: Изд-во ФГБУ "ВНИГНИ", 2018. - С. 321-350.

- Варламов А.И., Петерсилье В.И., Пороскун В.И., Фортунатова Н.К., Комар Н.В., Швец-Тэнэта-Гурий А.Г. Методика оценки запасов нефти в отложениях доманикового типа // Геология нефти и газа. - 2017. - № 5. - С. 51-65. EDN: TAEKQP

- Фортунатова Н.К., Бушуева М.А., Канев А.С., Белоусов Г.А., Баранова А.В., Холмянская Н.Ю. Закономерности строения и перспективы нефтегазоносности верхнедевон-турнейских карбонатных и глинисто-карбонатных комплексов прибортовых зон Камско-Кинельской системы прогибов // Геология нефти и газа. - 2023. - № 3. - С. 59-82. DOI: 10.31087/0016-7894-2023-3-59-82 EDN: QHEBPN