Особенности геологического строения зоны сочленения Печоро-Колвинского авлакогена и Большеземельского свода в акватории Печорского моря по результатам комплексного анализа геофизических данных

Автор: Мятчин О.М., Клещина Л.Н., Малышев Н.А., Горбачев С.В., Соломатина Е.А., Черников К.С., Черенкова М.А.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Формирование и размещение залежей нефти и газа

Статья в выпуске: 3, 2024 года.

Бесплатный доступ

Актуальность исследований связана с необходимостью создания более достоверной геологической модели строения акваториальной части Тимано-Печорского бассейна для прогноза перспектив ее нефтегазоносности. В статье представлены основные результаты комплексного анализа сейсмо-, грави- и магниторазведочных данных в зоне сочленения акваториальных частей Печоро-Колвинского авлакогена и Большеземельского свода. Сейсморазведочные материалы включали данные съемки 3D на одной из площадей в западной части Печорского моря. Дополнительно в интерпретацию были вовлечены региональные сейсмические профили 2D. Комплексный анализ данных позволяет расширить спектр физических свойств, характеризующих объекты, оценить их морфологию, размеры, глубины залегания пород фундамента и осадочных комплексов, получить представление о литологическом составе пород, что, в свою очередь, дает возможность снизить неопределенности наличия в разрезе в пределах акватории элементов углеводородных систем. Анализ позволил выделить в строении фундамента акваториальной части Большеземельского свода области интенсивных и пологоскладчатых деформаций, с последними связаны эрозионные останцы трех типов различного генезиса. По материалам сейсмогравимагнитного моделирования в комплексе пород фундамента были выделены объекты, связанные, предположительно, с магматическими телами. По результатам выполненных исследований сделаны также выводы об эффективности комплексирования грави-, магнито- и сейсморазведочных работ при изучении особенностей геологического строения акватории Печорского моря

Большеземельский свод, печоро-колвинский авлакоген, печорское море, фундамент, магматизм, сейсморазведка, гравиразведка, магниторазведка, комплексный анализ, верхняя часть разреза, эффективность

Короткий адрес: https://sciup.org/14133475

IDR: 14133475 | УДК: 550.8.05:550.83 | DOI: 10.47148/0016-7894-2024-3-51-63

Текст научной статьи Особенности геологического строения зоны сочленения Печоро-Колвинского авлакогена и Большеземельского свода в акватории Печорского моря по результатам комплексного анализа геофизических данных

Район исследований расположен в западной части Печорского моря и в нефтегазогеологическом отношении приурочен к акваториальному продолжению Печоро-Колвинской и Хорейверской нефтегазоносных областей Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна. В тектоническом отношении он относится к зоне сочленения двух крупных тектонических элементов древнего заложения — Печо-ро-Колвинского авлакогена и Большеземельского свода, в пределах которых докембрийский фундамент характеризуется сложной складчатой структурой. Помимо изучения осадочного чехла и фундамента сейсмическими методами, существенную эффективность при выделении неоднородностей геологического разреза в их составе демонстрируют методы грави- и магниторазведки, которые позволяют дополнять и детализировать модель строения среды и, как следствие, уточнять геологические особенности разноранговых структур в акватории Печорского моря.

В основу настоящего исследования были положены результаты комплексной интерпретации сейсмических, грави- и магнитометрических данных 3D, выполненной в 2019–2020 гг. по западной части акватории Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна. Результаты позволили существенно уточнить геологическое строение нижней части осадочного чехла и верхней части фундамента и впоследствии снизить неопределенности УВ-систем региона по ряду факторов.

Комплексирование материалов сейсмо-, грави- и магниторазведки для уточнения строения фундамента

Существуют различные точки зрения относительно эволюции и строения дофанерозойских комплексов изучаемой территории, значительная часть подобных теорий изложена в работах В.А. Дедеева и И.В. Запорожцевой [1], И.В. Запорожцевой и А.М. Пы-стина [2], Л.Т. Беляковой с соавторами [3], Н.А. Малышева [4] и др. Отметим лишь некоторые важные положения и результаты этих исследований.

В структуре фундамента Тимано-Печорского бассейна выделяется ряд иерархически подчиненных структурных элементов — геоблоков, мегаблоков и блоков, разделенных крупными региональными разломами [1, 2]. Эти элементы отличаются от соседних размерами, формой, глубинностью ограничивающих разломов, структурно-формацион- ными особенностями и характером дислокаций перекрывающего осадочного чехла. Как основные геоблоки и мегаблоки, так и ограничивающие их тектонические нарушения имеют северо-западное простирание.

Исследуемая территория по поверхности фундамента находится в пределах Печороморско-Боль-шеземельского геоблока в зоне сочленения двух крупных мегаблоков, разделенных региональным Восточно-Колвинским разломом северо-западного простирания, представляющим собой в плане серию кулисообразно расположенных по простиранию разрывных нарушений. С западной стороны от разлома расположен Печоро-Колвинский мегаблок, а с востока — Денисовская складчатая зона и Хорей-верский мегаблок (в центральной части которого расположен Большеземельский свод) [3].

Восточно-Колвинский разлом проявлен не только в фундаменте, но и прослеживается выше в разрезе осадочного чехла. Так, он ограничивает восточный борт Печоро-Колвинского авлакогена, в пределах которого в позднем карбоне – перми в результате инверсионных движений по разлому был сформирован Колвинский мегавал [3, 4].

На ранних дивергентных этапах развития региона (средний(?) – поздний рифей) преобладал геодинамический режим растяжения, с которым связано образование отрицательных форм рельефа и разломов сбросового типа.

В более позднее время (конвергентный период) преобладали горизонтальные напряжения сжатия, обусловившие формирование привзбро-сонадвиговых деформаций и инверсионных структур. Крупные события в Тимано-Северо-уральском регионе отмечены в позднем рифее – венде (байкальская складчатость). В результате коллизионных и орогенных процессов образовались складчатые докембрийские сооружения на месте современных структур Тиманского кряжа, Ижма-Печорской впадины, Печоро-Колвинско-го авлакогена, Хорейверской впадины и Варан-дей-Адзьвинской зоны [1–4]. Их формирование было связано с финальной фазой байкальской складчатости и сопровождалось высокой магматической активностью как в эффузивной, так и в интрузивной формах. В фундаменте Тимано-Пе-чорского нефтегазоносного бассейна скважинами вскрыты интрузии габбро, диоритов, гранитов (Дутовская, Носовая, Южно-Черкаюская, Седу-

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

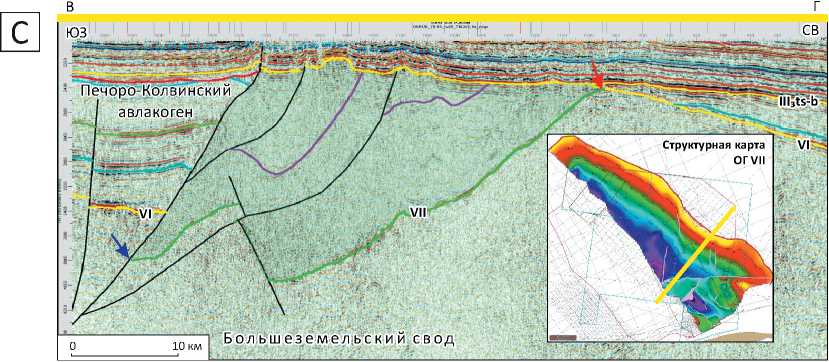

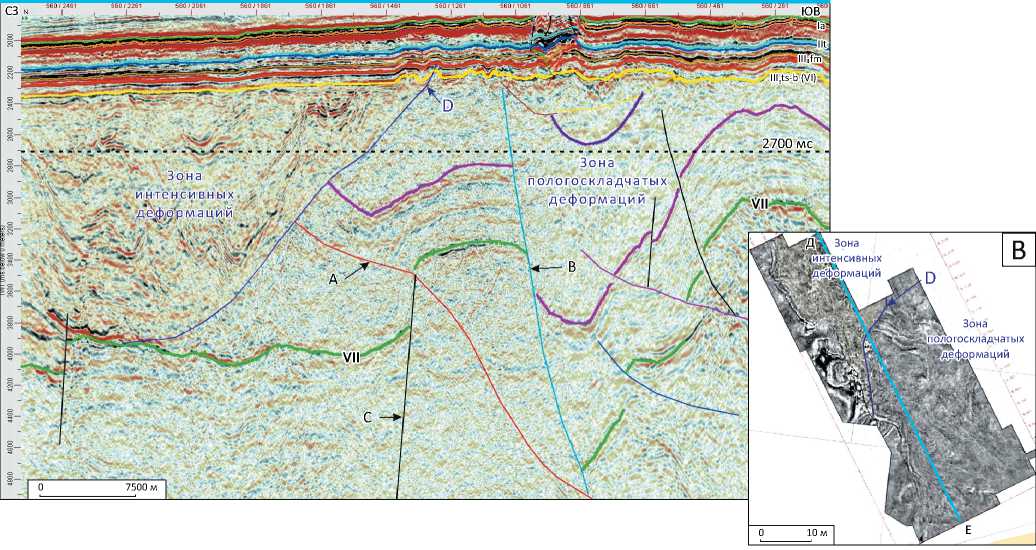

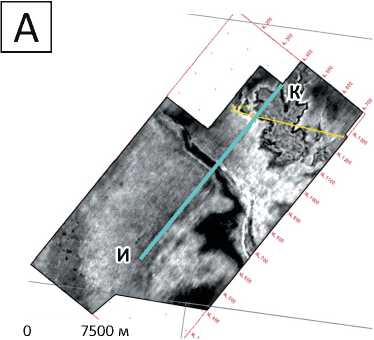

Рис. 1. Результаты комплексного анализа данных сейсмо-, грави- и магниторазведки Fig. 1. Results of integrated analysis of seismic, gravity, and magnetic data

E

А

Б

В

ОГ VII

ОГ VII

Н , км

ЙЙ D = 2.87, S = 4001 ■ ? D = 2.87, S = 1997 .,

& < - я ' - Л * D = 2.9, S = 1336

D = 2.8, S = 1997 .,

D = 2.86, S = 2011 -

2.84, S = 2011

км

D = 2.84

D = 2.88, S = 1997 ■ D = 2.89, S = 1601 . ■ A/^if

S = 2011

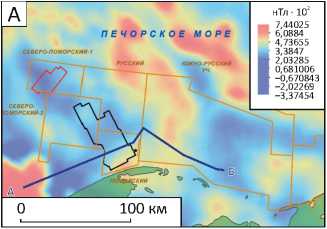

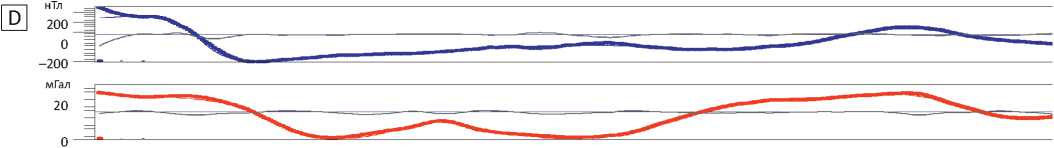

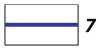

Карты: А — магнитного поля, B — гравитационного поля (редукция в свободном воздухе), C — местоположения района исследований, D — кривые значений магнитного и гравитационного полей, E — композитный сейсмический разрез по линии А–Б с вынесенными верхними кромками магнитных объектов, выделенных по технологии Euler3D [6].

1 — значения плотности, г/см3; 2 — значения магнитной восприимчивости, мкСГС; 3 — верхние кромки магнитных объектов на разрезе по технологии Euler3D [6]; 4 — тектонические нарушения; 5 — отражающие горизонты; 6 — границы модельных блоков фундамента с разными значениями плотности и магнитной восприимчивости; кривые значений полей ( 7 , 8 ): 7 — магнитного, 8 — гравитационного

Maps: А — magnetic field, B — gravity field (free-air anomalies), C — location of the study area, D — magnetic and gravity field graphs, E — seismic section along the slalom А–Б line with the upper edges of magnetic objects identified using Euler3D method [6].

1 — density, g/cm3; 2 — magnetic susceptibility, 10-6 CGS; 3 — upper edges of magnetic objects identified using Euler3D method [6]; 4 — faults; 5 — reflectors; 6 — borders of Basement model blocks with different values of density and magnetic susceptibility; graphs (7, 8): 7 — magnetic field, 8 — gravity field яхинская и другие площади), а также кварцевые порфиры и пирокластические породы кислого состава (Сандивейская, Возейская и другие площади) [3].

По сейсмическим данным в фундаменте Боль-шеземельского палеосвода прослежен ряд отражающих границ, одна из которых (рис. 1, граница VII) разделяет разрез комплекса пород фундамента на две толщи с разным рисунком сейсмической записи. В пределах Печоро-Колвинского авлакогена фундамент погружен на большие глубины и по имеющимся сейсмическим данным определить его внутреннюю структуру невозможно. По этой причине авторы статьи включили в интерпретацию данные гравиметрических и магнитометрических исследований, которые позволили получить дополнительную информацию о свойствах среды и сделать более полные корректные и, скорее всего, достоверные выводы о геологическом строении изучаемого района [5].

Нижняя толща на большей части площади исследований акустически однородна за исключени-

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

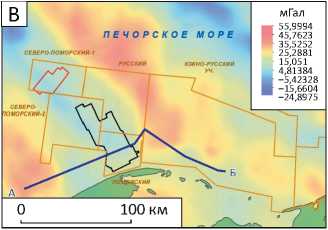

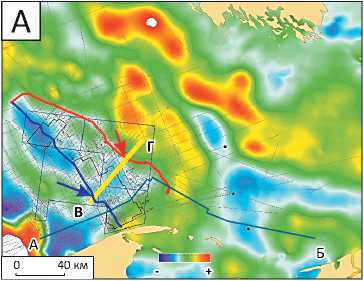

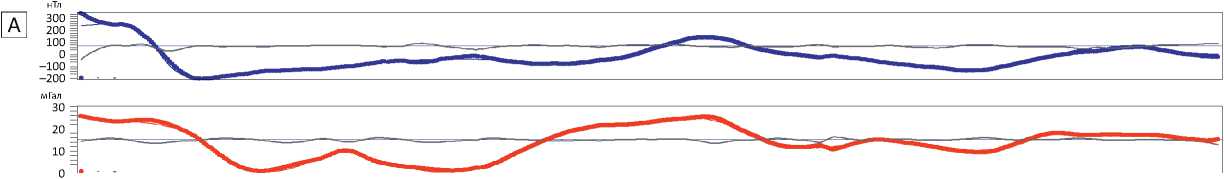

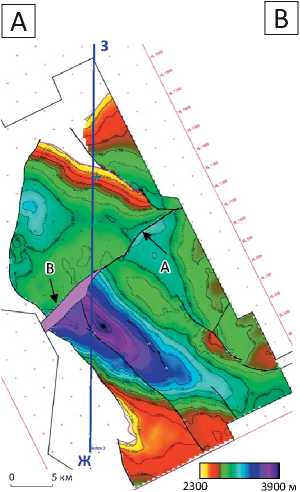

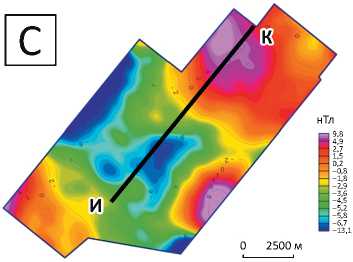

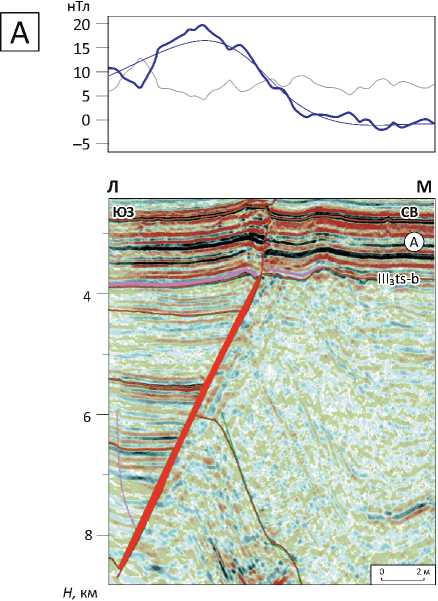

Рис. 2. Выраженность Восточно-Колвинского палеопрогиба на временном сейсмическом разрезе и картах гравитационного и магнитного полей

Fig. 2. Evidence of East Kolvinsky paleotrough in seismic time section and gravity and magnetic field maps

Карты: А — магнитного поля, B — гравитационного поля (редукция в свободном воздухе), C — сейсмический временной разрез по линии В–Г.

-

1 — линия срезания ОГ VII (восточный борт Восточно-Колвинского палеопрогиба); границы ( 2 , 3 ): 2 — Большеземельского палеосвода (западный борт Восточно-Колвинского палеопрогиба); 3 — распространения ОГ VII.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

Maps: А — magnetic field, B — gravity field (free-air anomalies), C — seismic time section along В–Г line.

-

1 — line of VII Reflector truncation (eastern shoulder of East Kolvinsky paleotrough); boundaries ( 2 , 3 ): 2 — Bolshezemelsky paleo-arch (western shoulder of East Kolvinsky paleotrough); 3 — VII Reflector occurrence.

For other legend items see Fig. 1

ем отдельных непротяженных фрагментов сейсмических отражений. Лишь на отдельных участках отмечаются серии динамически ярких отражений, связанных, скорее всего, с магматическими телами, которые по акустическим свойствам резко отличаются от вмещающих отложений. Им соответствуют положительные аномалии магнитного поля (см. рис. 1). Для верхней толщи характерны складчатые деформации различной интенсивности.

В структурном плане по ОГ VII выделяется линейный асимметричный прогиб, осевая часть которого смещена к Восточно-Колвинскому разлому (рис. 2). В соответствии с его расположением авторы статьи назвали его Восточно-Колвинским. Борт прогиба воздымается в северном и северо-восточном направлениях. По мере подъема восточной бортовой части прогиба под поверхность регионального предордовикского размыва постепенно выходят все более древние породы фундамента со срезанием всей верхней толщи до ее подошвы (ОГ VII). Участку, где горизонт VII размыт, в гравитационном и магнитном полях соответствует полоса крупных положительных аномалий.

На исследуемом участке горизонт VII прослежен и увязан только до границы его размыва, а глубины погружения этого горизонта варьируют от 4 до 10–11 км. Результаты интерпретации сейсмических данных вдоль линии А–Б позволили про-

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

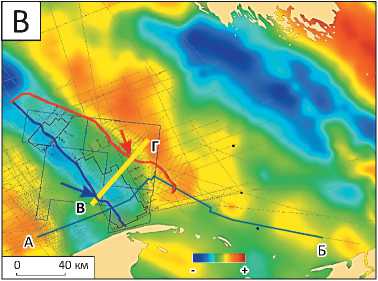

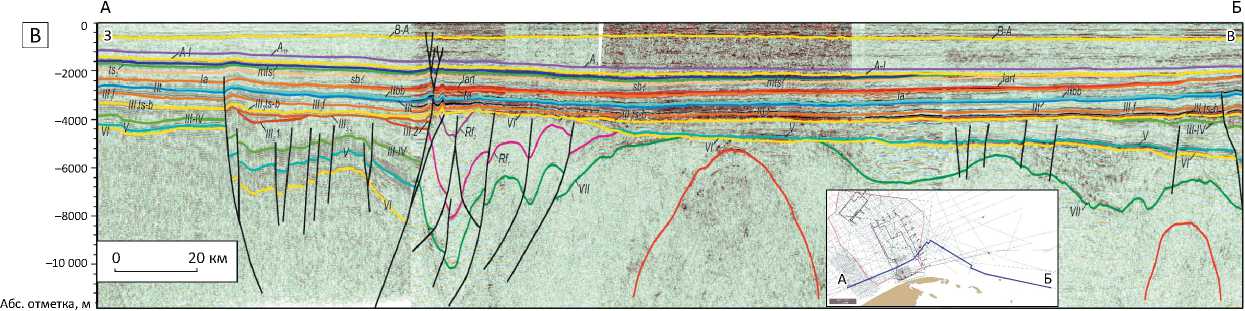

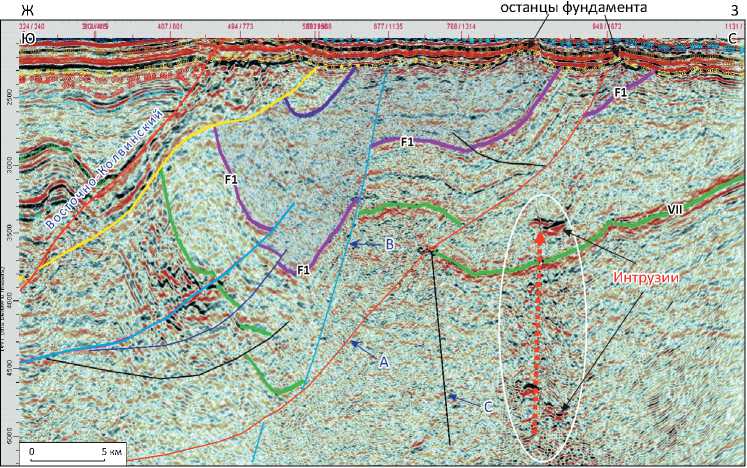

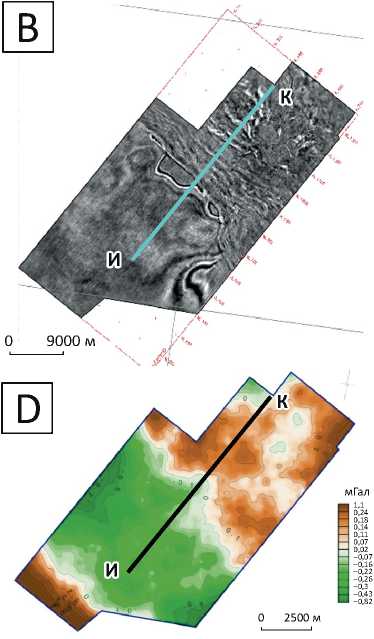

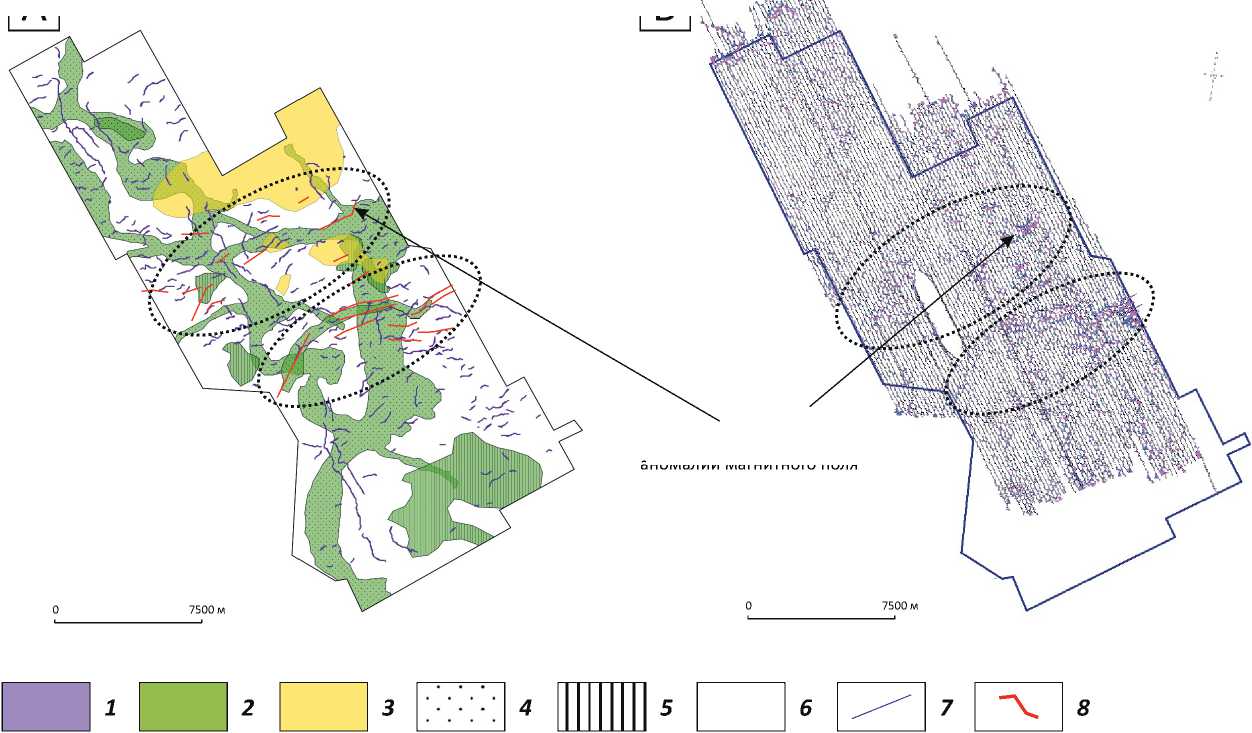

Рис. 3. Аномалиеобразующие объекты в комплексе пород фундамента

Fig. 3. Anomaly-causing objects in the Basement rock association

Малоземельско-

Колгуевская Денисовский

А моноклиналь прогиб Хорейверская впадина Б

Малоземельско- Печоро- Большеземельский свод

Колгуевская Колвинский моноклиналь авлакоген

А — кривые значений магнитного и гравитационного полей; композитные разрезы: B — сейсмический по линии А–Б, C — геологический по линии А–Б.

Аномалиеобразующие объекты, выделенные по геофизическим методам ( 1 – 3 ): 1 — гравиразведке, 2 — магниторазведке, 3 — грави-, магнито- и сейсморазведке.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

А — magnetic and gravity field graphs; slalom lines: B — seismic section along А–Б line, C — geological section along А–Б line. Anomaly-causing objects identified using geophysical methods ( 1 – 3 ): 1 — gravimetry, 2 — magnetometry, 3 — gravimetry, magnetometry and seismic expxloration.

For other legend items see Fig. 1

следить горизонт VII по другую сторону области размыва, где он погружается на восток, образуя таким образом крупную положительную структуру (рис. 3). На сейсмическом разрезе в нижней толще пород фундамента выделяется «холмообразное тело», залегающее ниже горизонта VII, ему соответствуют гравитационная и магнитная аномалии положительного знака. Далее в восточном направлении по горизонту VII выделяется еще два более мелких антиклинальных перегиба. Под одним из них (см. рис. 3, восточная часть разреза) также обо- соблено «холмообразное тело», создающее гравитационную и магнитную аномалии.

Глубины верхних кромок аномалиеобразующих объектов, полученные по результатам моделирования гравитационного и магнитного полей, хорошо коррелируют с кровлей «холмообразных тел», выделенных на сейсмических разрезах (см. рис. 1).

По результатам комплексного анализа материалов трех геофизических методов можно предположить, что «холмообразные тела» представляют собой интрузивные массивы, образовавшиеся за

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS счет внедрения магмы в толщу пород фундамента одновременно с его структурной перестройкой в процессе байкальского тектогенеза (см. рис. 3). Существование подобных тел можно предположить вдоль полосы положительных аномалий, контролирующих линию размыва (см. рис. 2).

Следует отметить, что на наличие магматических тел в пределах Большеземельского свода (как интрузивных, так и эффузивных) ранее указывали многие исследователи [1–4] и, кроме того, подобные тела вскрыты скважинами на суше Тимано-Пе-чорского бассейна.

Кроме описанных выше тел вдоль линии А–Б (см. рис. 3) в составе пород фундамента выделен еще ряд аномальных объектов, однако они проявляются только в одном, реже в двух потенциальных полях и никак не выражены на сейсмическом разрезе.

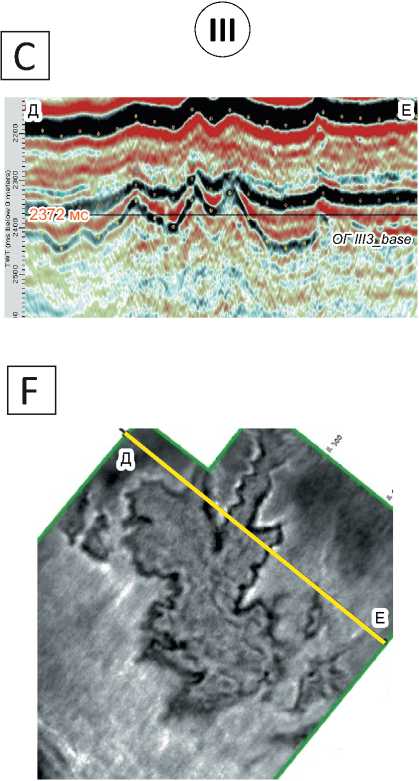

Верхняя толща пород фундамента в значительной степени подверглась складчатым деформациям в результате байкальского тектогенеза. Здесь по сейсмическим данным 3D выделены две зоны с разными типами деформаций, примыкающие к Восточно-Колвинскому разлому и разделенные разломом D (рис. 4).

Зона пологоскладчатых деформаций картируется к востоко-юго-востоку от разлома D, а северо-западнее от разлома D выделяется зона интенсивных деформаций. Для нее характерны непротяженные отражения сложной конфигурации с многочисленными амплитудными аномалиями, которые связаны, по-видимому, с магматическими образованиями.

Пологие деформации представлены складками преимущественно северо-восточной вергентности, они в значительной степени контролируются серией разломов взбросонадвигового типа, «расходящихся» от Восточно-Колвинского разлома (рис. 5). Образование взбросонадвигов и связанных с ними деформаций пород вызвано, вероятно, процессами сжатия в направлении с востока и северо-востока (в современных координатах) в байкальскую фазу складчатости.

В верхней толще пород фундамента (выше ОГ VII) выделено три интервала, которые были вовлечены в складкообразование и со значительным угловым несогласием подходят к поверхности размыва. Следует отметить, что на поверхность пред-ордовикского размыва в рассматриваемом районе наложились два более поздних размыва — пред-среднедевонский и предфранский. В результате поверхность фундамента была в значительной степени снивелирована. Породы верхнего и нижнего интервалов в аллохтонах байкальских складок фундамента были эродированы более равномерно и не проявляются в рельефе перекрывающих отложений. Средний интервал разреза, выделенный синим цветом на рис. 5, сложен, по-видимому, более прочными породами, устойчивыми к разруше- нию, поскольку только с ним связаны эрозионные останцы фундамента в зоне проявления пологих деформаций. По перекрывающим отложениям над останцами образовались структуры облекания. До привлечения материалов 3D-сейсморазведки к интерпретации описанные положительные формы рельефа рассматривались, предположительно, как возможные органогенные постройки франского возраста, но с получением новых более качественных данных эта версия уступила место гипотезе об эрозионных останцах пород фундамента.

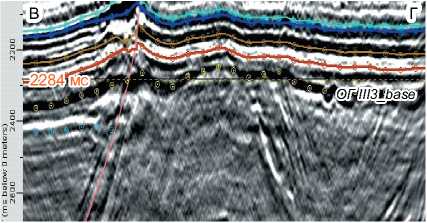

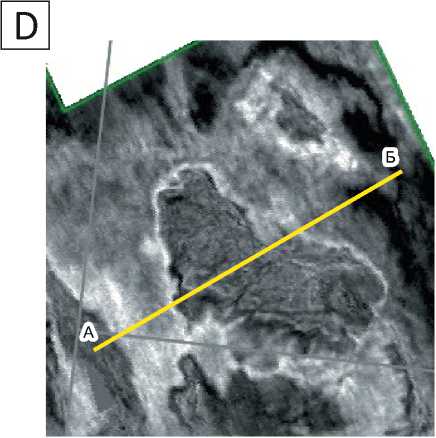

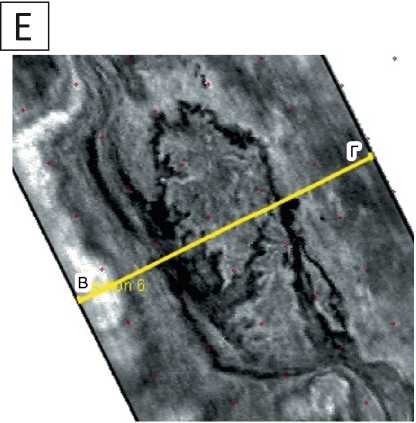

Эрозионные останцы фундамента на Больше-земельском своде отнесены к разным типам, исходя из следующих факторов: морфологии тел в плане и в разрезе, приуроченности к определенным тектоническим элементам структуры поверхности фундамента и выраженности в потенциальных полях. Авторы статьи выделили три типа останцов (рис. 6).

-

I. Выступы фундамента, которые являются частью аллохтонов взбросонадвигов и сложены осадочными или вулканогенно-осадочными породами, в разной степени метаморфизованными.

-

II. Останцы пород фундамента смешанного состава, предположительно состоящие из осадочных и магматических образований.

-

III. Останцы пород фундамента, сложенные предположительно вулканогенными образованиями, связанными, по мнению авторов статьи, с экструзивным вулканизмом.

Применение комплексного анализа для выделения тел магматического генезиса

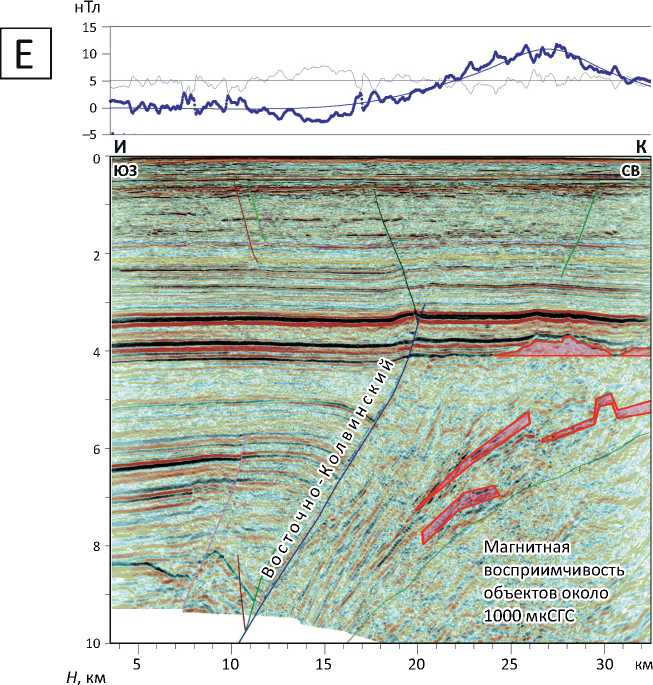

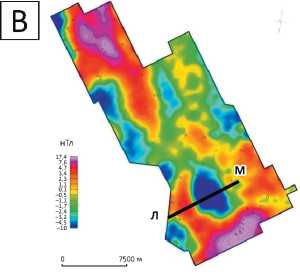

Образование привзбросонадвиговых дислокаций на Большеземельском палеосводе происходило, по-видимому, синхронно с формированием Восточно-Колвинского прогиба, осевая часть которого постепенно вовлекалась в погружение. В его юго-восточной части быстрому погружению препятствовали древние поперечные структуры, а в северо-западной части оно происходило более интенсивно. Здесь по мере погружения осевой части прогиба возникали зоны растяжения. В ослабленных зонах образовывались трещины и разломы, а местами, возможно, «тектонические окна», через которые проникала магма, образуя как интрузивные, так и эффузивные тела различной формы [7]. Большую роль в формировании магматических тел могла сыграть также близость к «горячим точкам» (магматическим очагам), которым соответствуют положительные аномалии магнитного поля. По результатам 2D и 3D-сейсмогравимагнитного моделирования в комплексе пород фундамента были выделены объекты с повышенной магнитной восприимчивостью и плотностью, связанные, предположительно, с магматическими телами. На сейсмических разрезах им соответствуют высокоамплитудные отражения, а в магнитном поле — локальные положительные аномалии (рис. 7). С помощью моделирования удалось также уточнить форму магнитного объекта и предположить его генезис.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 4. Типы складчатых деформаций пород фундамента Fig. 4. Types of the Basement rock folding

A

Д

СЗ

D

2700 мс

VII деформаций

B

B

D

А

VII

C

7500 м

Е

10 м

ЮВ

Ia пологоскладчатых д деформаций

Зона пологоскладчатых деформаций

Д Зона интенсивных деформаций

А — сейсмический временной разрез по линии Д–Е, B — срез куба амплитуд на времени 2700 мс

А — seismic time section along Д–Е line; B — slice from amplitude cube at 2700 ms

Рис. 5. Строение зоны пологих деформаций Fig. 5. Structure of gentle deformations

Эрозионные

Большеземельский свод

А — структурная карта по ОГ F1, B — сейсмический временной разрез по линии Ж–З

А — depth map of F1 Reflector, B — seismic time section along Ж–З line

Рис. 6. Типы эрозионных останцов фундамента Fig. 6. Types of the Basement erosion remnants

A

А–С — фрагменты сейсмических временных разрезов, D–F — горизонтальные срезы куба амплитуд

А–С — fragments of seismic time sections. D–F — horizontal slices from amplitude cub

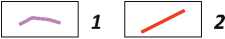

Он представляет собой интрузию, внедрившуюся по плоскости Восточно-Колвинского разлома, которая пространственно совпадает с расположенной выше аномальной сейсмической зоной в разрезе тиманско-саргаевских отложений верхнего девона и по результатам сейсмического моделирования интерпретируется как пласт базальтов мощностью около 40 м (рис. 8). Такие пласты базальтов вскрыты скважинами на суше Тимано-Печорского региона (Шапкина-Юрьяхинский вал, Печоро-Кож-винский мегавал и др.). Известно, что к границам мегаблоков и, в частности, к Восточно-Колвин-скому разлому, приурочены линейные интрузии преимущественно основного и ультраосновного составов [2, 4]. Из-за отсутствия достоверных данных о магнитной восприимчивости пород форму и размеры магнитных тел авторы статьи определили с некоторой долей условности.

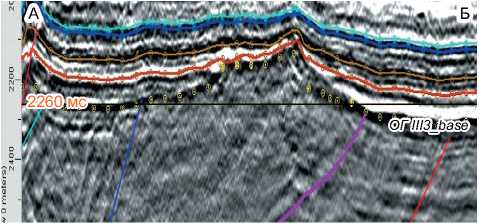

Применение комплексного анализа для интерпретации данных в верхней части осадочного разреза

Помимо локализации и уточнения генезиса объектов в толще пород фундамента и нижней части осадочного чехла, гравиметрические и магнитометрические данные привлекались также для комплексной интерпретации материалов по верхней части разреза исследуемого района для выделения опасных геологических процессов и явлений [8]. В ходе комплексной интерпретации

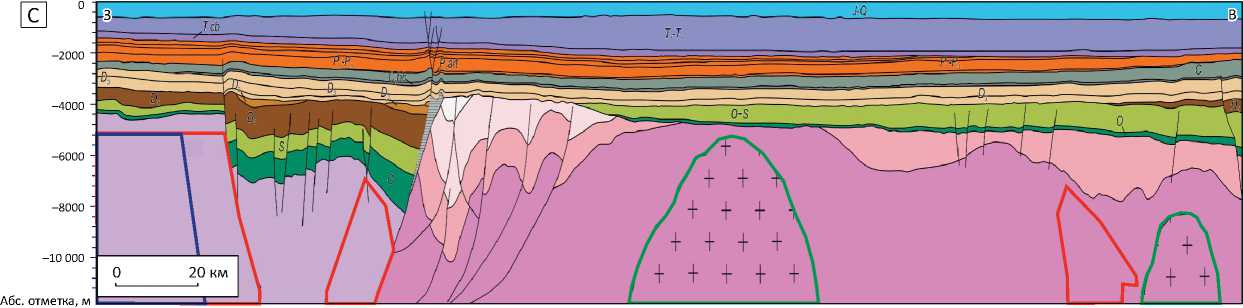

данных по верхней части разреза были выделены аномалии, связываемые с палеоврезами, областями распространения газонасыщенных отложений, разрывными нарушениями. Некоторые палеоврезы, выделенные по данным сейсморазведки 3D, переобработанным специально для детализации строения верхней части разреза, совпадают с цепочками локальных аномалий магнитного поля амплитудой до 20 нТл (рис. 9). Это может быть связано с их контрастным литологическим составом. Комплексный анализ имеющихся данных может быть эффективным для дополнительного изучения верхней части разреза с целью планирования размещения объектов бурения и обустройства [8].

Эффективность применения грави- и магниторазведки в комплексе с сейсморазведкой

Одним из результатов интерпретации комплексных геофизических работ может быть возможность оценки геологических рисков нефтегазоперспективных объектов. Известно, что при этом часто применяется семикомпонентная система оценки, учитывающая факторы наличия и качества коллектора, ловушки, флюидоупора и нефтегазоматеринской толщи, генерации УВ, соотношения времени формирования ловушки и миграции УВ, а также их сохранности в возможных залежах. Безусловно, основой оценки рисков являются результаты геологической интерпретации сейсморазведочных данных, однако гравиметри-

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 7. Магматические тела в комплексе пород фундамента, выделенные по результатам сейсмогравимагнитного моделирования

Fig. 7. Magmatic rock bodies in the Basement rock association identified using the seismic, gravity, and magnetic modelling results

Срезы сейсмического куба амплитуд (А, B): А — на глубине 4060 м, B — на глубине 5540 м; карты среднечастотной составляющей полей: C — магнитного (фильтр Гаусса, 3–15 км), D — гравитационного (фильтр Гаусса, 15 км); E — сейсмический разрез по линии И–К.

Магнитное поле ( 1 – 3 ): 1 — наблюденное, 2 — модельное, 3 — погрешность

Slice from the seismic amplitude cube (А, B): А — depth 4060 m, B — depth 5540 m; maps of mid-frequency component of the fields: C — magnetic (Gaussian filter, 3–15 km), D — gravity (Gaussian filter, 15 km); E — seismic section along И–К line.

Magnetic field (1–3): 1 — observed, 2 — modelled, 3 — error ческие, магнитометрические и другие типы геофизических данных могут вносить существенный вклад в эту оценку.

В зависимости от геологического строения района работ, грави- и магнитометрические данные могут влиять на разные факторы геологического риска. В настоящей статье авторы статьи выделили следующие факторы и неопределенности, по которым в результате комплексирования геофизических данных были снижены риски.

-

1. Наличие коллектора . По данным комплексной интерпретации разнородных данных было существенно детализировано строение верхней части толщи пород фундамента, и те объекты, которые ранее по материалам сейсморазведки 2D ассоциировались с органогенными постройками, по текущей модели авторы статьи с большей степенью достоверности связали с останцами пород фундамента.

-

2. Наличие ловушки и вероятность сохранности залежи УВ. По результатам моделирования магнитного поля в районе исследований были выделены магматические тела, развитые по ослабленным тектоническим зонам вдоль разломов. Наличие жестких магматических тел вдоль плоскостей разломов улучшает их экранирующие свойства, спо-

- собствуя лучшей изолированности ловушек и сохранности в них возможных залежей УВ, чем в случае наличия только лишь разрывного нарушения.

-

3. Миграция УВ и заполнение ловушки . Новая геологическая модель объектов (от предполагаемых органогенных построек к останцам пород фундамента) повлияла на результаты анализа соотношения времени формирования ловушек и миграции в них УВ. С останцами пород фундамента, в свою очередь, могут быть связаны также коры выветривания, и исходя из региональных представлений о миграции и аккумуляции УВ, существует вероятность заполнения УВ-ловушек в отложениях кор выветривания.

На основе использованной авторами методики оценки геологического риска, был сделан вывод о том, что снижение геологической неопределенности за счет применения материалов грави- и магниторазведки в комплексе с данными сейсморазведки составило по разным объектам до 12 % (на основании уточнения коэффициентов упомянутой выше семикомпонентной методики по результатам выполненного комплексного анализа; подробнее методика расчета эффективности изложена в работе [5]). При этом необходимо отметить,

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

Рис. 8. Магматические тела, приуроченные к Восточно-Колвинскому разлому, выделенные по результатам сейсмогравимагнитного моделирования

Fig. 8. Magmatic rock bodies associated with East Kolvinsky fault identified using the seismic, gravity, and magnetic modelling results

А – сейсмический временной разрез по линии Л-М, B – карта среднечастотной составляющей магнитного поля (фильтр Гаусса 3-15 км).

Аномалиеобразующие объекты ( 1 , 2 ): 1 – предположительные покровы базальтов, выделенные по сейсмическому моделированию, 2 – магматическое тело вдоль плоскости Восточно-Колвинского разлома, выделенное по моделированию магнитного поля.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 7

A – seismic time section along Л-М line; B – map of mid-frequency component of the magnetic field (Gaussian filter, 3-15 km).

Anomalous objects ( 1 , 2 ): 1 – proposed basaltic beds identified by seismic modelling, 2 – magmatic rock body along East Kolvinsky fault identified by magnetic field modelling.

For other Legend items see Fig. 7

что стоимость выполнения сопутствующих гравиметрических и магнитометрических исследований в комплексе с сейсморазведкой 2D и 3D составляет лишь около 3–5 % стоимости всего объема работ (сейсмо-, грави- и магниторазведка). Кроме этого, в ходе общей оценки рисков не учитываются дополнительные данные, полученные за счет применения несейсмических методов для выделения аномалий в верхней части разреза, которые могут быть использованы для прогноза инженерно-геологических условий при выборе и размещении объектов бурения и их последующего обустройства в случае открытия месторождений УВ.

Выводы

На основании комплексного анализа сейсмических, грави- и магнитометрических данных впервые представлена структурно-тектоническая модель строения байкальского фундамента в ак-ваториальной части Большеземельского свода. Выделены две области с разным строением фундамента — область полого-складчатых деформаций и область интенсивных деформаций. По результатам сейсмогравимагнитного моделирования в области интенсивных деформаций выделены аномалие- образующие объекты, предположительно связанные с магматическими телами.

Наличие складок северо-восточной вергент-ности, связь структурообразующих нарушений с Восточно-Колвинским разломом, а также примыкающей к нему зоной интенсивных деформаций позволяет предположить существование коллизионной складчато-надвиговой структуры, которая была сформирована в байкальскую фазу тектогенеза на месте современного Печоро-Колвинского авлакогена. Ее образование предположительно связано с горизонтальными движениями, распространявшимися с востока. Одновременно со складкообразованием формировался крупный Восточ-но-Колвинский прогиб, генетически связанный с коллизионной структурой и осложненный деформациями более мелкого порядка. С юго-запада и северо-востока коллизионную структуру, по-ви-димому, контролировали крупные встречные разломы взбросонадвигового типа, на месте которых впоследствии на ранних этапах развития Тима-но-Печорского бассейна образовались Восточ-но-Колвинский и Шапкинский сбросы.

Гравиметрические и магнитометрические данные применимы также и для детализации стро-

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 9. Сопоставление результатов интерпретации сейсморазведки 3D для верхней части разреза и высокочастотной составляющей магнитного поля

Fig. 9. Comparison of 3D seismic data interpretation in the near-surface and high-frequency component of magnetic field

A

B

Цепочки линейных аномалий магнитного поля

А — схема распространения опасных геологических процессов и явлений в интервале 100–1000 м по грунту по переобработанным для детализации строения верхней части разреза данным сейсморазведки 3D, B — карта графиков высокочастотной составляющей магнитного поля (фильтр Гаусса, 3 км).

Вероятность обнаружения опасных геологических процессов и явлений ( 1 – 3 ): 1 — высокая, 2 — средняя, 3 — низкая; типы опасных геологических процессов и явлений ( 4 – 8 ): 4 — палеоврезы (низкая степень риска), 5 — области распространения газонасыщенных отложений (высокая степень риска), 6 — неидентифицированные аномалии (средняя степень риска), 7 — разрывные нарушения (низкая степень риска), 8 — локальные аномалии магнитного поля

А — scheme of geohazards occurrence in 100–1000 m subsoil interval according to 3D seismic data reprocesses for detail studies of near-surface, B — map of magnetic field high-frequency component (Gaussian filter, 3 km).

Probability of geohazard detection (1–3): 1 — high, 2 — medium, 3 — low; geohazard types (4–8): 4 — paleochannels (low risk), 5 — areas of gas saturated deposit occurrence (high risk), 6 — unexplained anomalies (medium risk), 7 — faults (low risk), 8 — local anomalies of magnetic field ения верхней части разреза. Некоторые выделенные по переобработанным сейсмическим данным палеоврезы проявлены в потенциальных полях, что может говорить об их контрастном литологическом составе.

Применение гравиметрических и магнитометрических исследований позволяет снизить геологические неопределенности по ряду факторов УВ-систем при достаточно низкой стоимости работ.