Особенности гончарного производства носителей сургутского варианта кулайской культурно-исторической общности (по материалам городища Барсов городок I/20)

Автор: Селин Д.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

Выполнен технико-технологический анализ керамики сургутского варианта кулайской культурно-исторической общности (КИО) с городища Барсов городок I/20 (29 сосудов) и из погребения, обнаруженного на этом памятнике (два сосуда). Определено, что по представлениям гончаров отбирался один вид исходного пластичного сырья - ожелезненные глины. Выявлено пять подвидов глин, различающихся по степени запесоченности и составу естественных примесей. Определено семь рецептов формовочных масс, включая три несмешанных и четыре смешанных. Выделяется несмешанный рецепт глина + песок, который не характерен для гончарства сургутского варианта кулайской КИО. Полое тело изготавливалось преимущественно при помощи лоскутного налепа, на двух сосудах обнаружены признаки ленточного налепа. Поверхности посуды обрабатывались при помощи механического заглаживания, установлено 13 вариантов комбинирования разных инструментов. Обжиг сосудов мог проходить в восстановительной или полувосстановительной среде. Сосуды из погребения могли быть изготовлены одним мастером. Гончарные традиции населения городища Барсов городок I/20 вписываются в общие тенденции, характерные для гончарного производства носителей сургутского варианта кулайской КИО Барсовой Горы. Это проявляется в схожести субстратных и приспособительных навыков. Традиция добавки песка может быть связана с более восточными кулайскими группами или являться результатом смешения с более ранней гончарной традицией. Наибольшее сходство в традициях керамического производства Барсов городок I/20 обнаруживает с Барсов городок I/5. Для керамики обоих городищ характерно разнообразие рецептов формовочной массы, использование песка как искусственной примеси, наличие сосудов, изготовленных при помощи ленточного налепа. Возможно, посуда обоих городищ отражает процессы взаимодействия и смешения на этих городищах населения с разными гончарными традициями, связанными с другими локальными вариантами кулайской КИО, или свидетельствует о влиянии более ранних гончарных традиций предшествующих культур, известных на Барсовой Горе.

Сургутское приобье, барсова гора, ранний железный век, кулайская культурно-историческая общность, керамика, технико-технологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/145146468

IDR: 145146468 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0706-0713

Текст научной статьи Особенности гончарного производства носителей сургутского варианта кулайской культурно-исторической общности (по материалам городища Барсов городок I/20)

Урочище Барсова Гора – уникальный археолого-ландшафтный объект, где на площади в 6 км2 к настоящему моменту обнаружено более 400 памятников от эпохи неолита до Нового времени. Оно расположено на высоком правом берегу р. Оби между речками Барцевка и Калинка (Калинина) в непосредственной близи от г. Сургута в Ханты-Мансийском АО Тюменской обл. [Чемякин, Зыков, 2004]. Огромный объем обнаруженных материалов, в первую очередь керамической посуды, позволяет про следить особенности гончарной технологии на разновременных объектах в пределах одного замкнутого ландшафта. Одним из наиболее значительных по объему и по степени изученности культурных образований на Барсовой Горе является сургутский вариант кулайской КИО [Чемя-кин, 2008].

Городище Барсов городок I/20 (далее – Бг) расположено на высоком краю берега протоки Утоплая. Общая площадь памятника составляет ок. 1620 м2, размеры – 70 × 33 м. В плане городище трапециевидной формы, с двумя выступами – о статками бастионов или башен. Периметр памятника окружает вал шириной до 3 м и высотой до 1,3 м и внешний ров шириной 2,5–3 м и глубиной 1,2–1,5 м. Подпрямоугольные выступы-бастионы располагаются с северной и северо-западной сторон оборонительной системы. На внутренней площадке городища выявлено 12–13 впадин, в т.ч. с обваловкой. С западной стороны памятник перекрывает более раннее городище Барсов городок І/20а. С северо-восточной стороны рядом с городищем расположено селище Барсова гора I/20. В разные годы на Бг I/20 проводили раскопки Н.В. Федорова, Г.В. Бельтико-ва, В.А. Борзунов, исследователями была получена представительная коллекция различных артефактов, включая клад [Чемякин, Зыков, 2004; Бельти-кова, Борзунов, 2017].

Кроме того, в 1986 г. Г.В. Бельтиковой при раскопках на Бг I/20 обнаружено и исследовано одиночное захоронение, расположенное на площади городища. Погребальный инвентарь представлен двумя глиняными сосудами, бронзовыми личиной, крестовидной подве ской и пластинчатыми нашивками на пояс, сплетенными из конского (?) волоса. По предположениям исследователей, изученное погребение может маркировать окончание функционирования городища [Чемякин, Зыков, 2004, с. 158; Борзунов, Бельтикова, 1989; Бельти-кова, 2008].

Источниковой базой работы послужила керамика, обнаруженная в жилище в раскопе 2 (раскопки Г.В. Бельтиковой, 1986 г.) (29 сосудов), и посуда, выявленная в погребении в этом же раскопе (2 сосуда)*.

Целью является реконструкция содержания ступеней гончарного производства у носителей сургутского варианта культуры с Бг I/20.

Для всей посуды с городища и погребения выполнен технико-технологический анализ по методике, предложенной А.А. Бобринским, в соответствии с е стественной структурой гончарного производства [Бобринский, 1978; 1999]. Определения проводились при помощи бинокулярной микроскопии (микроскоп Leica M51) поверхностей и изломов изделий с по следующим сравнением с экспериментальной коллекцией технологических следов. Выделяя технологическую информацию, автор опирался на специализированную научную литературу и «Каталог эталонов по керамической трасологии» (см., напр.: [Бобринский, 1978, 1999; Цетлин, 2012; 2017; Васильева, Салугина, 2020] и др.).

Результаты исследования керамики

Отбор исходного пластичного сырья. Для изготовления керамики гончарами отбирались оже-лезненные глины как исходное пластичное сырье. Можно выделить пять подвидов глины.

Глина 1 (1 изд.) – среднезапесоченное сырье с естественной примесью пылеватого и мелкого окатанного прозрачного и глухого песка (до 12 включений на 1 см2). Зафиксированы мелкие единичные обрывки растительности и единичные включения мелких фрагментов раковин моллюсков и фракции мелкого окатанного бурого железняка (до 2 включений на 1 см2).

Глина 2 (18 изд.) – слабозапесоченное сырье с естественной примесью пылеватого и мелкого окатанного прозрачного и глухого песка (до 5 включений на 1 см2). В 16 изделиях зафиксированы включения фракций только мелкого (7 изд.) или разноразмерного (9 изд.) окатанного бурого железняка (до 3 включений на 1 см2). В одном сосуде выявлены мелкие пластинки слюды.

Глина 3 (3 изд.) – слабозапесоченное сырье с естественной примесью пылеватого и мелкого окатанного прозрачного и глухого песка (до 2 включений на 1 см2). Зафиксированы мелкие единичные обрывки растительности и единичные включения мелких фрагментов раковин моллюсков и фракций мелкого окатанного бурого железняка (до 9 включений на 1 см2).

Глина 4 (4 изд.) – среднезапесоченное сырье с естественной примесью пылеватого и мелкого окатанного прозрачного и глухого песка (до 16 включений на 1 см2). Выявлены фракции разноразмерного окатанного бурого железняка (до 2 включений на 1 см2).

Глина 5 (3 изд.) – высокозапесоченное сырье с естественной примесью пылеватого и мелкого окатанного прозрачного и глухого песка (концентрация песка составляет до 1 : 4–5). Обнаружены фракции мелкого (1 изд.) и разноразмерного (2 изд.) окатанного бурого железняка (до 2 включений на 1 см2).

Сосуды из погребения изготовлены из глины, близкой выделенному подвиду 2 – это слабозапе-соченное сырье с естественной примесью окатанного разноразмерного бурого железняка. Разница в сырье между двумя сосудами проявляется в концентрации бурого железняк. Так, в сосуде № 1 установлено одно включение на 1 см2, а в сосуде № 2 – 17 фракций на 1 см2. Возможно, глины, использованные для изготовления этих сосудов, добывались на разных глинищах, расположенных поблизости друг от друга.

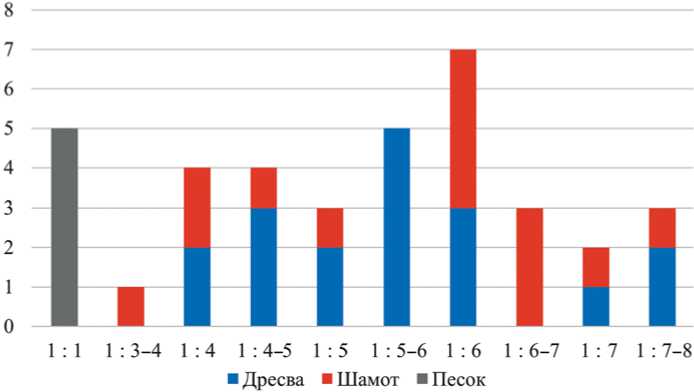

Составление формовочных масс. На городище Бг I/20 зафиксировано семь рецептов формовочной массы: однокомпонентные – 1) глина + дресва (11 изд.); 2) глина + шамот (6 изд.); 3) глина + песок (2 изд.); и многокомпонентные – 4) глина + дресва + шамот (5 изд.); 5) глина + шамот + органический раствор (2 изд.); 6) глина + дресва + песок (2 изд.); 7) глина + шамот + песок (1 изд.). Концентрация разных минеральных приме сей представлена на рис. 1 и в табл. 1.

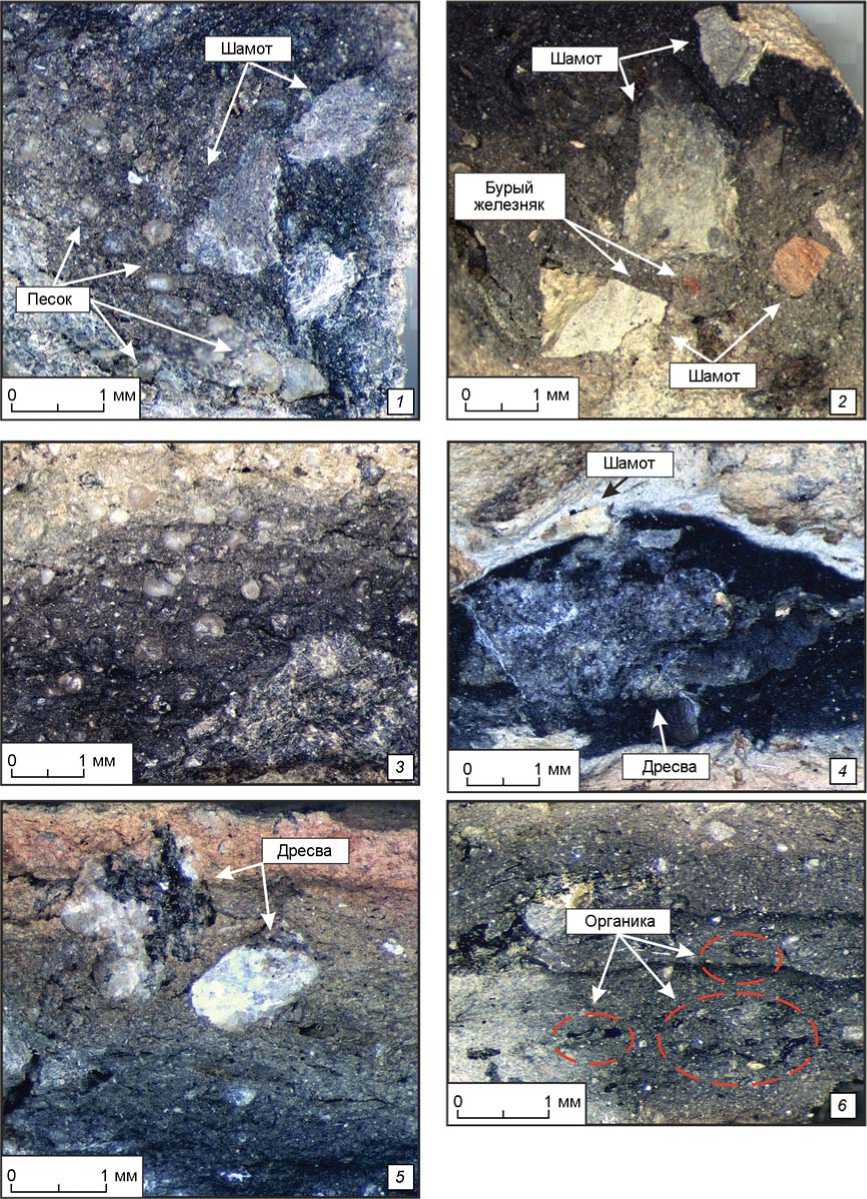

Минеральные примеси обнаружены во всех сосудах в составе одно- и многокомпонентных рецептов (рис. 2). Фракции дресвы и шамота не калибровались при введении в формовочную массу, песок калибровался по верхней границе (≤ 0,9 мм). Дресва преимущественно добавлялась в концентрации 1 : 4–6 (15 изд.), шамот в двух пропорциях – 1 : 3–5 (5 изд.) и 1 : 5–8 (9 изд.). Это может

Рис. 1. График соотношения концентрации разных минеральных примесей в керамике сургутского варианта кулай-ской КИО городища Барсов городок I/20.

свидетельствовать о наличии у гончаров городища двух традиций пропорциональности введения шамота в формовочную массу. Песок во всех выявленных случаях вводился 1 : 1. В двух сосудах, изготовленных по смешанному рецепту, глина + дресва + шамот, выявлена дресва в шамоте, что свидетельствует об устойчивости добавки этой примеси в формовочную массу.

Искусственная примесь органики (рис. 2, 6 ) представлена органическим раствором в виде аморфных разноразмерных пустот, заполненных изнутри черным глянцевым веществом и очень мелкими тонкими обрывками растительности (2 изд.).

Корреляция подвидов глин и рецептов формовочной массы показала, что в наиболее распространенную глину 2 вводились все выделенные рецепты формовочной массы (табл. 2). С глиной 3 использовался несмешанный и смешанный рецепт с дресвой. В глину 4 добавлялись четыре разных состава. С глиной 5 употреблялись два несмешанных рецепта. Установлено, что рецепты с искусственной примесью песка, как смешанные, так и несмешанные, использовались с глиной 2.

Сосуды из погребения изготовлены по одному рецепту глина + шамот. Шамот не калибровался и вводился в концентрации 1 : 5–6 и 1 : 6–7.

Конструирование полого тела. Определения способов конструирования начина и полого тела осуществлялись по венчикам и стенкам посуды. Полое тело наращивалось при помощи лоскутов (23 изд.). На двух сосудах зафиксированы следы ленточного налепа. На одном изделии на внутренней поверхности зафиксированы отпечатки, предположительно, формы-основы.

Сосуд № 1 из погребения изготовлен при помощи лоскутного налепа, определить способ конструирования сосуда № 2 не представлялось возможным, т.к. отсутствовали свежие изломы.

Обработка поверхностей сосудов. Поверхности сосудов обрабатывались механическим заглаживанием, выполнявшимся различными инструментами в разнообразных сочетаниях (табл. 3).

Таблица 1. Соотношение концентраций минеральных примесей в керамике сургутского варианта кулайской КИО городища Барсов городок I/20

|

Концентрация |

Дресва, изд. |

Шамот, изд. |

Песок, изд. |

|

1 : 1 |

– |

– |

5 |

|

1 : 3–4 |

– |

1 |

– |

|

1 : 4 |

2 |

2 |

– |

|

1 : 4–5 |

3 |

1 |

– |

|

1 : 5 |

2 |

1 |

– |

|

1 : 5–6 |

5 |

– |

– |

|

1 : 6 |

3 |

4 |

– |

|

1 : 6–7 |

– |

3 |

– |

|

1 : 7 |

1 |

1 |

– |

|

1 : 7–8 |

2 |

1 |

– |

|

Всего |

18 |

14 |

5 |

Внешняя поверхно сть сосудов заглаживалась твердым гладким (22 изд.), зубчатым орудиями (5 изд.) или мягким материалом (1 изд.). На одном сосуде зафиксировано совместное заглаживание твердым гладким и зубчатым орудиями.

Внутренняя поверхность заглаживалась пальцами (5 изд.), твердым гладким (15 изд.), зубчатым (8 изд.) орудиями. На внутренней поверхности одного изделия также зафиксировано совместное заглаживание твердым гладким и зубчатым орудиями. На 15 изделиях зафиксировано специфическое заглаживание перехода от венчика к плечу зубчатым орудием. Венчик с внутренней стороны мог дополнительно заглаживаться пальцами (2 изд.) или мягким материалом (1 изд.).

Выявлено 13 вариантов комбинирования разных инструментов при обработке внешней и внутренней поверхности (табл. 3).

Сосуд № 1 из погребения заглажен с обеих сторон зубчатым орудием, сосуд № 2 обработан с внешней поверхности травой, с внутренней – пальцами.

Придание изделиям прочности и влагонепро-ницаемости. Изделия с городища обжигались при

Таблица 2. Корреляция подвидов глин и рецептов формовочной массы керамики сургутского варианта кулайской КИО городища Барсов городок I/20

|

Подтип |

Г + Д, изд. |

Г + Ш, изд. |

Г + П, изд. |

Г + Д +Ш, изд. |

Г + Ш + ОР, изд. |

Г + Д + П, изд. |

Г + Ш + П, изд. |

|

Глина 1 |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

|

Глина 2 |

7 |

4 |

2 |

1 |

1 |

2 |

1 |

|

Глина 3 |

1 |

– |

– |

2 |

– |

– |

– |

|

Глина 4 |

1 |

1 |

– |

1 |

1 |

– |

– |

|

Глина 5 |

2 |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Всего |

11 |

6 |

2 |

5 |

2 |

2 |

1 |

Примечание. Г – глина; Д – дресва; Ш – Шамот; П – песок; ОР – органический раствор.

Рис. 2. Микрофотографии изломов керамики сургутского варианта кулайской КИО городища Барсов городок I/20.

1 – шамот и искусственно добавленный песок; 2 – шамот и естественный бурый железняк; 3 – искусственно добавленный песок; 4 – дресва и шамот; 5 – дресва; 6 – искусственно добавленная органика.

температурах выше каления глины (от 550–650º до 900–1100º), что подтверждается отсутствием явления остаточной пластичности, характерного для низкотемпературного обжига, и следов спекания глины до стекловидного состояния, типичных для температур выше 900–1200º. Изломы одноцветные коричневые (1 изд.), черные (6 изд.); светло-коричневые (5 изд.), серые (2 изд.); двухцветные (8 изд.);

Таблица 3. Соотношение инструментов обработки внешней и внутренней поверхности сосудов сургутского варианта кулайской КИО на городище Барсов городок I/20

|

Внешняя поверхность |

Внутренняя поверхность |

Кол-во изделий, шт. |

|

Заглажена твердым орудием |

Заглажена пальцами |

2 |

|

Заглажена зубчатым орудием |

Заглажена пальцами, переход от венчика к плечу заглажен зубчатым орудием |

1 |

|

Заглажена твердым орудием |

То же |

2 |

|

То же |

Заглажена зубчатым орудием |

4 |

|

» |

Заглажена зубчатым орудием, венчик заглажен мягким материалом |

1 |

|

Заглажена зубчатым орудием |

Заглажена твердым орудием |

1 |

|

Заглажена твердым орудием |

Заглажена твердым орудием, переход от венчика к плечу заглажен зубчатым орудием |

10 |

|

Заглажена зубчатым орудием |

Заглажена зубчатым орудием |

1 |

|

То же |

Заглажена зубчатым орудием, венчик заглажен пальцами |

2 |

|

Заглажена мягким материалом |

Заглажена твердым орудием, переход от венчика к плечу заглажен зубчатым орудием |

1 |

|

Заглажена твердым орудием |

Заглажена твердым орудием |

2 |

|

Заглажена твердым и зубчатым орудиями |

Заглажена твердым орудием, переход от венчика к плечу заглажен зубчатым орудием |

1 |

|

Заглажена твердым орудием |

Заглажена твердым и зубчатым орудиями |

1 |

|

Всего |

29 |

|

трехцветные (1 изд.); со светло-коричневыми краями и темно-серым центром (5 изд.). Обжиг сосудов мог проходить в восстановительной или полувос-становительной среде.

Заключение

По результатам технико-технологического анализа определено, что гончарами городища Бг I/20 отбирался один вид исходного пластичного сырья – ожелезненные природные глины. Выделено пять подвидов глин, различающихся по степени запесо-ченности и наличию включений раковин и обрывков растительности. Установлено семь рецептов формовочной массы, включая три несмешанных и четыре смешанных. Полое тело изготавливалось преимущественно при помощи лоскутов, на двух изделиях выявлены признаки ленточного налепа. Поверхности посуды обрабатывались при помощи механического заглаживания, определено 13 вариантов комбинирования разных инструментов. Обжиг сосудов мог проходить в восстановительной или полувосстановительной среде.

Сосуды из погребения были изготовлены из схожего пластичного сырья (подвид 2), по одинаковому рецепту формовочной массы (глина + шамот). Похожи они между собой и по форме, оба имеют поддон. Указанные сходства в технологии изготовления посуды и морфологии позволяют предположить, что оба изделия могли быть изготовлены одним мастером для помещения в погребальную камеру.

Ранее были проведены технико-технологические исследования керамики сургутского варианта кулайской КИО на других памятниках Барсовой Горы, таких как: городища Бг I/4, I/5, I/7, I/32, III/6, селище Барсова Гора III/2 [Селин, Чемякин, Мыльникова, 2021; Селин, Чемякин, 2021; Селин, Чемя-кин, 2022а; 2022б; Селин, Чемякин, в печати]. На всех памятниках керамика проанализирована по единой методике, что дает возможность корректно сопоставить результаты.

Гончарные традиции мастеров городища Бг I/20 вписываются в общие традиции, характерные для гончарного производства но сителей сургутского варианта кулайской КИО Барсовой Горы. Это проявляется в схоже сти используемого исходного пластичного сырья, ассортименте искусственных примесей и рецептов формовочных масс, вариативности в обработке поверхностей и наличии специфической обработки внутренней поверхности заглаживанием зубчатым орудием перехода от венчика к тулову. При этом выделяется тот факт, что на Бг I/20 определено семь рецептов формовочных масс. Это указывает на смешанность гончарных традиций мастеров, проживавших на этом городище. Кроме того, на Бг I/20 установлены сосуды, изготовленные по несмешанному рецепту, глина + песок, что не характерно для посуды сургутского варианта кулайской КИО. Возможно, традиция добавки песка может быть связана с более восточными кулайскими группами в бассейне р. Аган (селища Нёхурий 4.1 и Нёхурий 3.2; руково- дитель работ К.Г. Карачаров), для которых эта примесь типична, или являться результатом смешения с более ранней гончарной традицией.

Из всех проанализированных ранее памятников сургутского варианта кулайской КИО наибольшее сходство Бг I/20 обнаруживает с Бг I/5 [Селин, Че-мякин, 2022б]. Для керамики обоих городищ характерно разнообразие рецептов формовочной массы (семь и девять соответственно), использование песка как искусственной примеси, наличие сосудов, изготовленных при помощи ленточного налепа. Возможно, посуда обоих городищ отражает процессы взаимодействия и смешения на этих городищ населения с разными гончарными традициями, связанными с другими локальными вариантами ку-лайской КИО, или свидетельствует о влиянии более ранних гончарных традиций предшествующих культур, известных на Барсовой Горе.

Продолжение комплексного технико-техноло-гиче ского анализа керамики эпохи палеометалла Сургутского Приобья позволит реконструировать гончарную технологию населения, определить особенности ее происхождения и развития, даст возможно сть выявить локальные особенности и создаст источниковую базу для реконструкции историко-культурных процессов, происходивших на этой территории в анализируемый период.

Работа выполнена по проекту НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0006 «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технологии, адаптация и культурные связи».

Список литературы Особенности гончарного производства носителей сургутского варианта кулайской культурно-исторической общности (по материалам городища Барсов городок I/20)

- Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. – М.: Наука, 1978. – 272 с.

- Бобринский А.А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. – Самара: Изд-во Самар. гос. пед. ун-та, 1999. – С. 5–109.

- Бельтикова Г.В. Погребение кулайской культуры на городище Барсов городок I/20 // Барсова Гора: древности таёжного Приобья. – Екатеринбург; Сургут: Урал. изд-во, 2008. – С. 24–27.

- Бельтикова Г.В., Борзунов В.А. Уникальный кулайский клад в Сургутском Приобье // РА. – 2017. – № 4. – С. 124–141.

- Борзунов В.А., Бельтикова Г.В. Раскопки городищ Барсов Городок 1/3 и 1/20 // Археологические открытия Урала и Поволжья – Сыктывкар: Изд-во Коми НЦ УрО АН СССР, 1989 – С. 136–139.

- Васильева И.Н., Салугина Н.П. Электронный каталог эталонов по керамической трасологии: эл. ресурс. – Самара, 2020. – URL: http://archsamara.ru/katalog (дата обращения: 26.04.2022).

- Селин Д.В., Чемякин Ю.П. Керамика населения кулайской культуры (сургутский вариант) селища Барсова гора III/2: технология и традиции // Вестн. археологии, антропологии и этнографии – 2022а. – № 2. – С. 44–57. – doi: 10.20874/2071-0437-2022-57-2-4

- Селин Д.В., Чемякин Ю.П. Особенности керамики кулайской культуры (сургутский вариант) городища Барсов городок I/32 (Сургутское Приобье) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2021. – Т. 20, № 5: Археология и этнография. – С. 116–128. – doi: 10.25205/1818-7919-2021-20-5-116-128

- Селин Д.В., Чемякин Ю.П. Технологические традиции в керамике кулайской культурно-исторической общности Барсовой Горы (по материалам городищ Барсов городок I/5 и I/7) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2022б. – Т. 21. – № 5: Археология и этнография. – С. 71–88. – doi: 10.25205/1818-7919-2022-21-5- 71-88

- Селин Д.В., Чемякин Ю.П. Технология керамического производства населения кулайской культурно-исторической общности (сургутский вариант) городища Барсов городок I/4 // РА (в печати).

- Селин Д.В., Чемякин Ю.П., Мыльникова Л.Н. Керамика городища эпохи раннего железа Барсов городок III/6 в Сургутском Приобье: Технико-технологический анализ // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2021. – № 2. – С. 72–84. – doi: 10.17746/1563-0102.2021.49.2.072-083

- Цетлин Ю.Б. Древняя керамика. Теория и методы историко-культурного подхода. – М.: Изд-во ИА РАН, 2012. – 379 с.

- Цетлин Ю.Б. Керамика. Понятия и термины историко-культурного подхода. – М.: Изд-во ИА РАН, 2017. – 346 с.

- Чемякин Ю.П. Барсова Гора: Очерки археологии Сургутского Приобья. Древность – Сургут; Омск: Ом. дом печати, 2008. – 224 с.

- Чемякин Ю.П., Зыков А.П. Барсова Гора: археологическая карта. – Сургут; Омск: Ом. дом печати, 2004. – 208 с.