Особенности гормонального статуса тяжелоатлетов высокой квалификации в период интенсивной тренировки

Автор: Румянцева Э.Р., Горулев П.С.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Актуальные проблемы здравостроения. Двигательная активность. Образование. Спорт

Статья в выпуске: 4 (44) т.2, 2005 года.

Бесплатный доступ

Выявлены особенности влияния интенсивных скоростно-силовых нагрузок на гормональный статус тяжелоатлеток.

Короткий адрес: https://sciup.org/147151904

IDR: 147151904

Текст научной статьи Особенности гормонального статуса тяжелоатлетов высокой квалификации в период интенсивной тренировки

Выявлены особенности влияния интенсивных скоростно-силовых нагрузок на гормональный статус тяжелоатлеток.

Работами многих авторов было показано, что гормональные изменения в тренирующемся организме вносят коррекцию в проявление как физических качеств, так и функциональных свойств организма спортсменов [2, 6].

Выявленные нами у большинства тяжелоатлеток нарушения ОМЦ (дисменорея, олигоменорея) могут указывать с одной стороны, на нарушение нейроэндокринной функции репродуктивной системы на фоне многолетней интенсивной скоростносиловой нагрузки. С другой стороны, данные исследований Т.С. Соболевой позволяют говорить о том, что столь высокая частота нарушений в функционировании детородной системы у высококвалифицированных спортсменок является результатом отбора атлетического соматотипа, имеющего сочетание клинических признаков гиперандрогении [9].

В любом случае, подобное явление многие исследователи связывают с угнетением гонадотропной функции гипофиза (снижением ФСГ и ЛГ) и связанной с ней гонадной функцией (снижением эстрогенов и прогестерона). Подчеркивается при этом патологическая роль надпочечниковых андрогенов [5, 9 и др.]. Именно мужские половые гормоны являются патологической основой для развития маскулинизации, которая выражается рядом клинических признаков, таких как атлетический (мужской или интерсексуальный) морфотип, характеризующийся зауженным тазом и широкими плечами; грубым голосом; внешним мальчишеским видом. Все эти признаки проявляются практически у всех обследованных нами тяжелоатлеток высокой спортивной квалификации, что указывает на возможное наличие у обследуемых гиперандорогении.

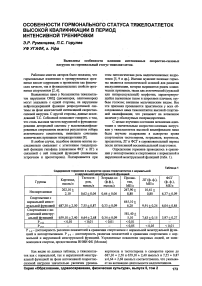

С целью изучения состояния механизма адаптации к значительным скоростно-силовым нагрузкам у тяжелоатлеток высокой квалификации нами было изучено содержание в сыворотке крови спортсменок тестостерона, эстрадиола, кортизола, пролактина, ЛГ и ФСГ в соревновательный период после интенсивной восьминедельной подготовки.

Определение гормонов проводилось в сравнении у неспортсменок и спортсменок с нормальной и нарушенной менструальной функцией (табл. 1).

Таблица 1

|

Содержание гормонов в сыворотке крови тяжелоатлеток с нормальной и нарушенной менструальной функцией |

||||||

|

Группы |

Кортизол, нмоль/л |

Тестостерон, нмоль/л |

Эстради-ол ■ (ФФ), нмоль/л |

Пролактин, ■ МЕ/л |

ЛГ(ф. ф.), МЕ/л |

ФСГ (ф. ф.), МЕ/л |

|

Неспортсменки |

202,10 ± 2,10 |

0,62 ±0,04 |

0,64 ±.0,06 |

267,90 ± 8,80 |

10,61 ± 0,80 |

6,37 ±0,09 |

|

Спортсменки с нормальной менструальной функцией |

687,30 ±2,50 |

7,55 ±0,87 |

0,33 ±.0,09 |

645,10 ± 6,20 |

9,91 ±0,24 |

6,04 ±0,84 |

|

Спортсменки с на- ' рушенной менструальной функцией |

659,10 ±2,40 |

6,64±2,68 |

0,34±_0,09 |

581,40 ± 5,10 |

7,63 ±0,15 |

3,97 ±.0,27 |

|

Р 1-2 |

<0,01 |

<0,01 |

<0,01 |

<0,01 |

— |

|

|

Р 2-3 |

— |

— |

— |

< 0,05 |

< 0,05 |

<0,01 |

Р 1-2 - достоверность различия показателей в сравнении спортсменок с нормальной менструальной функцией и неспортсменками. Р 2-з - достоверность различия показателей в сравнении спортсменок с нормальной и нарушенной менструальной функцией. Усредненные показатели здоровых людей, не занимающихся спортом, предоставлены ВНИИ ФК (Москва)

Как видно из данных таблицы, у тяжелоатлеток как с нормальной, так и нарушенной менструальной функцией на фоне интенсивной скоростносиловой нагрузки значительно увеличен уровень кортизола и тестостерона в сыворотке крови до 687,30 ± 2,50 и 659,10 ± 2,40 нмоль/л и 7,55 ± 0,87 и 6,64 ± 2,68 нмоль/л соответственно, что указывает на активацию деятельности надпочечников.

Серия «Образование, здравоохранение, физическая культура», выпуск 5, том 2

Актуальные проблемы здравостроения.Двигательная активность. Образование. Спорт

Согласно теории Г. Селье, при любом стрессе именно надпочечники играют главную роль в адаптации организма к стрессовой ситуации (холод, боль или физическая нагрузка). Причем ведущую роль Г. Селье отводит глюкокортикоидам (кортизолу), а не андрогенам, результатом воздействия которых и может являться маскулинизация.

Однако в этой теории не учитывается роль центральной нервной системы. Современные исследования в области нейроэндокринологии стресса, указывают на его связь с гипоталамо-гипофизарной системой [2-4 и др.]. Стресс освобождает кортикотропин-релизинг фактор, что приводит к усилению синтеза прегормона - проопио-меланокортина. Это сопровождается увеличением АКТГ - основного регулятора секреции глюкокортикоидов и андрогенов, а также эндорфина.

Высокий уровень андрогенов, являющихся антагонистами эстрогенов, может приводить к подавлению гипофизарной функции синтеза гонадотропинов. Именно это мы и наблюдали у тяжелоатлеток с нарушенной менструальной функцией. Уровень ЛГ и ФСГ в сыворотке крови спортсменок с нарушенным ОМЦ был ниже, чем у спортсменок с нормальной менструальной функцией и неспортсменок на 28,08 % и 37,67 % и составил 7,63 ±0,15 и 3,97 ± 0,27 МЕ/л соответственно. А уровень эстрадиола в сыворотке крови был снижен у обеих групп обследованных нами тяжелоатлеток по сравнению с не-спортсменками на 48,5 % и 46,8 %.

Интересным является тот факт, что на фоне снижения ФСГ И ЛГ у тяжелоатлеток мы наблюдали значительную гиперпролактинемию, что отражает повышение секреторной активности про-лактоторофов гипофиза. Учитывая белковую природу данного гормона, можно предположить, что его увеличение связано с приемом спортсменками пищи, богатой белками. Кроме того, в литературе имеются данные об увеличении концентрации пролактина на фоне интенсивных физических нагрузок.

Именно снижение концентрации гонадотропинов (ФСГ и ЛГ) в крови, по-мнению многих авторов, является той функциональной основой, которая приводит к угнетению функции яичников, что и ведет к гипоэстрогенемии и гипоэстрогении. Отсутствие достаточной концентрации эстрадиола и его метаболитов также может быть причиной, сдерживающей формирование эстрогензависимых признаков - нарушений менструальной функции.

О сочетании гиперандрогении и гипоэстрогении у спортсменок констатируют также в своих работах В.В. Абрамов и С.А. Левенец [1,7].

Данные клинического обследования указывают на то, что причиной нарушения менструальной функции у обследованных нами тяжелоатлеток является, по-видимому, гиперандрогения гипоталамического генеза. Поскольку признаки угнетения функции яичников, выражающиеся в снижении концентрации эстрадиола и снижение уровня гонадотропных гормонов наблюдается у большинства обследованных нами спортсменок с нарушением менструальной функции.

Список литературы Особенности гормонального статуса тяжелоатлетов высокой квалификации в период интенсивной тренировки

- Абрамов В.В. Становление функций эндокринной и кардиореспираторной систем спортсменок пубертатного возраста.: Автореф....д-ра мед. наук. -СПб.: СПб мед. ин-т им. Павлова, 1992. -42 с.

- Адамская Е.И., Бабичев В.Н. Эстрогены как модуляторы действия дофамина в регуляции гонадотропной функции гипофиза//Проблемы эндокринологии. -1981. -№ 5.-С. 49-53.

- Арутюнян Н.А. Белковые переносчики половых стероидных гормонов и их взаимодействие с эффектдрными структурами клеток//Эндокринология репродукции. -СПб.: Наука, 1991. -С. 42-80.

- Бабичев В.Н. Нейрогормональная регуляция овариалъного цикла. -М.: Медицина, 1984. -240 с.

- Битюцкая Л.А. Функциональная морфология коры надпочечников при различных режимах физической тренировки растущего организма: Автореф. дис... канд. биол. наук. -Волгоград, 1979.-23 с.

- Виру А.А., Кырге П.К. Гормоны и спортивная работоспособность: Учебное пособие. -М.: Физкультура и спорт, 1983. -159 с.

- Левенец, С.А. Особенности физического и полового развития девочек, регулярно занимающихся спортом//Гигиена и санитария. -1979. -№ 1. -С. 25-28.

- Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме/Пер. с англ. -М.: Медгиз, 1990. -185 с.

- Соболева Т.С. Формирование ползависимых характеристик у девочек и девушек на фоне занятий спортом: Лисе.... докт. биол. наук. -СПб., 1997.-245 с.