Особенности хирургического лечения и подходов к реабилитации у пациентов с гнойными артритами пястно-фаланговых и межфаланговых суставов кисти

Автор: Липатов К.В., Казанцев А.Д., Асатрян А.Г., Саркисьян И.П., Егорова Д.О., Головенкин Е.С., Петраченко Е.Е.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Обзоры

Статья в выпуске: 4 (82), 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение. Повреждения и заболевания кисти являются социально-значимой проблемой. Среди инфекционной патологии гнойные артриты пястно-фаланговых и межфаланговых суставов кисти протекают с высокой степенью агрессии, последствия которых могут оказаться весьма трагичными. Ошибки хирургического лечения приводят к потере функции сустава в виде анкилоза или контрактуры до 15,8 % и 40,5 %, соответственно. Необходимость ампутации пальца в ряде исследований составляет до 26%. Вопросы относительно способа операции и подхода к реабилитации остаются предметом многочисленных дискуссий.Цель исследования. Произвести анализ особенностей и результатов хирургического лечения, а также подходов к реабилитации после перенесенных гнойных артритов пястно-фаланговых и межфаланговых суставов.Материалы и методы исследования. Проведен поиск и анализ литературных источников в базах данных PubMed, Web of Science, Google Scholar, а также в системе РИНЦ в период с 1990 по 2022 год.Заключение. Анализ хронологии лечения показал, что безотлагательное хирургическое вмешательство оказывает решающее значение на отдаленный результат. Стойкое нарушение функции наряду с болевым артрозом после перенесенных гнойных артритов кисти могут являться поводом выполнения артродеза пальца у порядка 40 % пациентов. Найденные противоречия отражают сохраняющуюся актуальность данной патологии, поэтому внимание может быть направлено на поиск эффективных стратегий в комплексном лечении гнойных артритов пястно-фланговых и межфаланговых суставов кисти.

Кисть, гнойный артрит, пястно-фаланговый сустав, межфаланговый сустав, хирургическое лечение, реабилитация

Короткий адрес: https://sciup.org/142236583

IDR: 142236583 | УДК: 617-089:[616.72-002.3, | DOI: 10.17238/2072-3180-2022-4-105-113

Текст научной статьи Особенности хирургического лечения и подходов к реабилитации у пациентов с гнойными артритами пястно-фаланговых и межфаланговых суставов кисти

Кисть человека – уникальный орган, принимающий участие практически во всех социально-значимых и многогранных видах деятельности, определяя не только социальный статус, но и полезность индивидуума для общества. Несмотря на то, что кисть занимает сравнительно небольшую часть тела – 1% массы и 2% площади, она чаще остальных анатомических образований предрасположена к травматизации [1, 2].

В настоящее время, актуальной и обсуждаемой проблемой являются гнойно-воспалительные заболевания кисти, как по частоте встречаемости, так и по количеству нетрудоспособности пациентов. Среди них гнойные артриты пястно-фаланговых и межфаланговых суставов занимают одну из лидирующих позиций по тяжести течения и прогнозируемому исходу, вызывая неугасаемый интерес у профильных специалистов [2].

Термин «гнойный артрит» отражает поражение структур сустава гноеродной флорой с образованием гнойного экссудата в его полости и включает спектр таких синонимов, как «пиоартрит», «пиоартроз» и «септический артрит» [1, 3]. Задержка хирургического лечения приводит к быстрой и необратимой деструкции костно-хрящевых структур, что имеет критическое значение для прогноза и отдаленных результатов, поэтому своевременное проведение операции отмечается специалистами разных кластерных уровней оказания медицинской помощи [2, 3]. Хронический болевой артроз и стойкое нарушение функции после перенесенной инфекции могут стать причиной необходимости артродеза или ампутации пальца в 50–80 % случаев [1, 4, 5].

Историческая справка

Интерес к гнойным артритам кисти берет начало с незапамятных времен. Осознавая трагические последствия осложнений, врачеватели древних цивилизаций акцентировали внимание на своевременное лечение «красных», отекших и болезненных суставов для наилучшего функционального результата. До середины XIX века взгляды на лечение были больше консервативными, нежели оперативными. И лишь в тяжелых случаях, когда речь шла исключительно об ампутации, допускалось хирургическое вмешательство [6, 7].

Первые упоминания о гнойных артритах пястно-фаланговых и межфаланговых суставов кисти встречаются в трудах шотландского анатома W. Hunter (1743), где подробно описана симптоматика гнойного артрита, а также его последствия – ампутация или летальный исход [8] (рис. 1). Монография анатома послужила толчком в представлении клинической картины гнойного воспаления сустава. И уже в начале XIX века врачи стали осознавать необратимость последствий перенесенных гнойных артритов. Правило «первой бессонной ночи», в том числе и при суставных болях, уже упоминалось в руководстве по хирургии от 1819 г. В этом же году B. C. Brodie описал трудности дренирования и способы их преодоления при инфекции «кистевых суставов» [9] (рис. 2). Однако отсутствие совершенных методов асептики и антисептики того времени весьма замедляло развитие качественной ликвидации инфекции. И только с конца XIX века, благодаря трудам J. Lister, Н. И. Пирогова и E. Bergmann, произошел скачок в эволюции хирургии кисти в целом [6, 7].

В начале XX столетия C. Willelms (1919) описал хирургические доступы при лечении гнойных артритов кисти с последующей ранней и активной мобилизацией сустава. В 1939 г. A. Kanavel отметил, что пункция сустава и аспирация снижают риск ампутации и тугоподвижности пальцев, при интактном влагалище сухожилия сгибателя [3]. В независимом оригинальном исследовании J. Flynn (1966) пришел к такому же мнению, ссылаясь первоисточник A. Kanavel [10].

Вышедшие в свет в 1938 г. монографии «Гнойная инфекция кисти» (А. Н. Рыжих, Л. Г. Фишман) и «Острая гнойная инфекция кисти и пальцев руки (панариций)» (Г. П. Зайцев) обозначили проблему гнойных артритов кисти и их осложнений в СССР (рис. 3). В них были описаны наиболее тяжелые последствия – ампутации пальцев и контрактуры пястно-фаланговых и межфаланговых суставов [6, 11]. Позднее А. А. Лазаревым (1978) был предложен метод дозированной дистракции, который решил проблему декомпрессии в пораженном суставе. Данный способ уменьшал сроки ликвидации воспалительного процесса и предупреждал его прогрессирование, при этом обеспечивалась надежная иммобилизация и достигался низкий уровень болевого артроза. В дальнейшем конструкция для проведения дистракции была модифицирована рядом авторов. C. Cooper и M. Cawley (1986) популяризовали данную патологию за рубежом. Их внимание было направлено на быструю деструкцию костно-суставных структур и развитие остеомиелита при гнойном артрите. Были переосмыслены индивидуальные подходы к лечению, касающиеся уровня экономной селективной резекции суставного хряща [2]. В зарубежной литературе ключевые и наиболее полные принципы диагностики и лечения гнойных артритов кисти описаны P. Murray (1988). Автором отмечена уникальная клиническая картина гнойных артритов кисти, которая может отличаться от классического воспаления отсутствием подъема общей температуры тела, местной гиперемии и выраженного отека сустава. Тщательное обследование должно быть направлено на точную постановку диагноза. Было сформировано понятие комплексного лечения, включающего незамедлительную хирургическую санацию и дренирование сустава в сочетании с антибактериальной терапией, наряду с ранним восстановлением диапазона движений.

Однако длительность иммобилизации была индивидуальной для каждого пациента. Количество повторных хирургических обработок снизилось в связи с формированием принципов активной и длительной противомикробной терапии и развитием методов асептики и антисептики. Автор вновь подчеркивает аксиому – «задержка в диагностике или лечении приводит к неудовлетворительному исходу» [2, 7].

В XX и начале XXI века отечественные (В. Ф. Войно-Ясе-нецкий, В.К. Гостищев, А.Ц. Буткевич, А.П. Чадаев, Н.А. Мейн-гард и др.) и зарубежные специалисты (H. Brown, B. Bickert, P. McKay, D. Brown, M. Sinha и др.) подробно описали различные варианты течения гнойных артритов кисти, сложность ранней диагностики и тяжесть осложнений. Акцент был направлен на внедрение и использование удобных доступов к суставной полости с атравматичной артротомией, которая подразумевала максимально щадящее отношение к мягким тканям со стороны хирурга [6, 7].

Но вопреки высоким достижениям в хирургии гнойных артритов кисти, общие принципы хирургического лечения существенно не изменились. За последнее столетие хирургами были предложены новые доступы для атравматичной артротомии, способы экономной резекции костно-хрящевых структур, разработаны различные конструкции для дозированной дистракции. В настоящее время своевременная операция, адекватная антибиотикотерапия с комплексом реабилитационных мероприятий составляют основу успешного лечения.

Рис. 1. Шотландский анатом, Уильям Хантер Fig. 1. Scottish anatomist, William Hunter

Рис. 2. Сэр Бенджамин Броди Fig. 2. Sir Benjamin Brodie

Рис. 3. Профессор, Зайцев Григорий

Петрович

Fig. 3. Professor, Zaitsev Grigory Petrovich

Эпидемиология

В хирургической практике гнойно-воспалительные заболевания кисти занимают одно из ведущих мест и ежегодно наблюдаются у 0,5 % населения планеты (4–12 на 100.000 человек в год), составляя от 15 % до 30 % пациентов среди амбулаторного звена [7, 12, 13]. В Российской Федерации в расчете от всех гнойных заболеваний амбулаторно-хирургической практики частота встречаемости данной патологии составляет от 15 до 40 %, или же порядка 1 % от всех случаев обращений в медико- профилактические учреждения [1, 6]. Ежегодно за оказанием медицинской помощи обращаются до 1,5 млн. человек, при этом заболеваемость у мужчин в 1,5 раза выше, чем у женщин [2, 13].

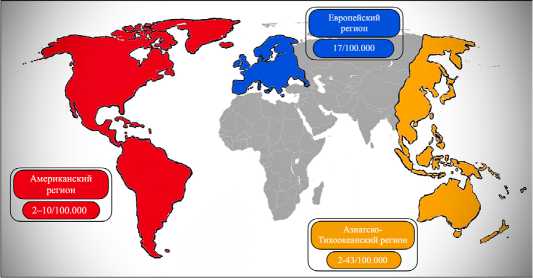

К одним из тяжёлых гнойных заболеваний кисти относятся гнойные артриты пястно-фаланговых и межфаланговых суставов. Данные заболевания возникают чаще всего после микроповреждений и характеризуются быстрым прогрессированием гнойного процесса. В России частота их возникновения составляет от 2,3 до 5,8 % среди всей инфекционной патологии кисти [1, 11]. Данные о распространенности гнойных артритов кисти за рубежом противоречивы. Согласно недавнему обзорному исследованию, они занимают второе место по частоте после коленного сустава – от 15 до 20 % [13]. Напротив, по данным другого автора, они встречаются значительно реже – менее, чем в 5 % случаев гнойных артритов [14]. При этом эксперты отмечают неуклонный рост заболеваемости гнойным артритом кисти за последние 10 лет — от 5/100.000 до 8/100.000 человек/ год [15, 16]. Вариации регионально-этнических различий представлены исключительно зарубежными авторами и составляют от 2 до 40 случаев на 100 000 человек в год, возрастая к наименее социально-обеспеченным регионам (2, 4, 10, 17, 30 и 40 на 100 000 человек/год) [16] (рис. 4):

-

1. Азиатско-Тихоокеанский регион – частота резко увеличивается от северо-западных к юго-восточным регионам (включая острова Новой Зеландии): от 2/100.000–4/100.000 до 30.000–43.000/100.00 человек/год [7, 13],

-

2. Европейский регион – в среднем, частота составляет: 17/100.000 человек/год [13],

-

3. Американский регион – колебания частоты от 2/100.000 до 10/100.000 человек/год в разных штатах [17].

Рис. 4. Региональная частота распространения гнойных артритов мелких суставов кисти

Fig. 4. The regional prevalence of septic arthritis of small joints of the hand

В Российской Федерации региональные особенности распространения гнойных артритов пястно-фаланговых и межфаланговых суставов кисти не представлены.

Средний возраст заболевших составляет 49 ± 19,6 лет, при этом частота поражения суставов кисти у лиц мужского пола выше, чем у женщин [5, 18]. Нередко такая закономерность связана с тем, что мужчины в большей степени имеют предрасположенность к травматизации за счет специфики их профессиональной деятельности [19]. Однако K. Tsuji высказывает противоположную точку зрения, предполагающую случайность частоты распределения пола и возраста [20]. В большинстве публикаций поражение правой руки встречается чаще – в среднем 55–68 % случаев, и объясняется тем, что «праворукость» присуща большинству людей с доисторических времен (90 %), а «леворуких» всего 10 % [2, 3].

Анализ результатов современных исследований относительно частоты воспаления различных суставов также противоречив. Одни эксперты отмечают, что чаще поражаются дистальные межфаланговые суставы, связывая такую тенденцию с бытовой травмой [14, 18]. Другие авторы, напротив, свидетельствуют о высокой частоте гнойных артритов проксимальных межфаланговых или пястно-фаланговых суставов, производя параллель с укусами животных или травмой «сжатого кулака» [15, 19]. Существует мнение о том, что чаще поражаются наиболее функционально значимые суставы – межфаланговые и пястно-фаланговые суставы 1, 2, 3 пальцев [13, 21].

Особенности хирургического лечения гнойных заболеваний

Первые успехи в хирургическом лечении гнойных артритов пястно-фаланговых и межфаланговых суставов кисти приходятся на конец XVIII – начало XIX веков, когда начали активно использовать дренирование суставной полости, а при артротомии применялись комбинации из различных доступов. Однако в то время ликвидировать инфекцию с первой попытки удавалось редко [6, 7]. Частота ампутаций пальцев и тугоподвижность после перенесенного воспаления составляли порядка 60–80 %. В XIX веке с развитием топографической анатомии кисти, первопроходцами которой стали A. Velpeau, D. Larrey, J. Dupuitren, появилось осознание положительных результатов безотлагательного оперативного вмешательства и ранней мобилизации суставного хряща, но процент ампутаций оставался на таком же высоком уровне [1, 6]. С начала XX века, бурное развитие анестезии, глубокое изучение анатомии и путей распространения инфекции, усовершенствование методов асептики и антисептики способствовали развитию хирургии кисти. В 1938 году отечественным хирургом Г.П. Зайцевым была предложена классификация гнойных заболеваний кисти, которая в дальнейшем была модернизирована отечественными хирургами Б. В. Усольцевой, К. И. Машкара (1963) и А. П. Чадаевым с соавт. (1996), благодаря чему появились такие термины, как «суставной» и «костный» панариций [6, 11]. В исследованиях конца XX и начала XXI веков отражена объективная картина, характеризующая осложнения гнойных артритов. В монографии Б. В. Усольцевой, К. И. Маш-кара (1986) опубликованы следующие данные ампутаций и экзартикуляций пальцев: 1,4–5,2 % при гнойных артритах без остеомиелита, 8,9–24,3 % при гнойных артритах с остеомиелитом [22]. Лечебная концепция авторов заключалась в ранней артротомии, тщательном удалении пораженных суставных структур, а иммобилизация в зависимости от клинической ситуации продолжалась не менее двух недель. Они отмечали, что около 18 % пациентов, перенесших гнойный артрит кисти, были вынуждены сменить профессию, у 40,5 % наблюдалась тугоподвижность и контрактуры суставов, а до 8 % – получили группу инвалидности. За рубежом данная проблема также описана в работах H. Brown (1978) и D. Brown (1993). Авторы поднимают вопрос о частоте осложнений, но не анализируют фактические данные в своих исследованиях о тугоподвижности, ампутациях или экзартикуляциях. Их концепция заключается в следовании общим принципам лечения гнойных артритов кисти – дренированию, элевации конечности и иммобилизации. При наличии деструкции костных или хрящевых структур – открытая санация и повторные орошения суставной полости с последующей резекцией суставного хряща [7, 23].

На сегодняшний день рекомендации по лечению гнойных артритов основываются на результатах проведенных исследований. Дренаж суставной полости, а также удаление некротизированных мягких тканей и костно-суставных структур являются базисом хирургического лечения. Современное хирургическое лечение гнойных артритов крупных суставов предусматривает использование артроскопической техники, но, учитывая размеры пястно-фаланговых и межфаланговых суставов кисти, данная методика пока еще не нашла применения в их лечении. Однако, опубликованы сведения о её использовании при распространении воспаления на лучезапястный сустав [24].

Спорным остается вопрос о «золотой середине» повторных орошений и хирургических обработок, сведения которых являются единичными. T. Rotunno et al. (2019) опубликовал сведения об одной хирургической обработке у всех пациентов, проходивших лечение по поводу гнойных артритов пястнофаланговых и межфаланговых суставов кисти [25]. Напротив, другие авторы сообщают, что до 80 % случаев требовалось 2 и более хирургического вмешательства [13, 19]. Повторные оперативные вмешательства часто связаны с распространением гнойного процесса на параартикулярные ткани и деструкцией сухожилий сгибателя и разгибателя пальца [10]. Описаны обязательные принципы пассивного сгибания и разгибания сустава во время дренирования [5, 26]. При отсутствии ликвидации инфекции в течение 24–48 часов следует провести повторную операцию после первой [7]. Следствием костно-деструктивных изменений в результате перенесенного гнойного артрита нередко являются болевой артроз или контрактура в функционально невыгодном положении, для предотвращения которых ряд авторов рекомендуют первичный или отсроченный артродез [15, 20, 22]. Существует и противоположное мнение о нецелесообразности артродеза в пользу раннего восстановления активных движений при слабой или несущественной боли [16].

Задержка лечения крайне неблагоприятно влияет на исход заболевания, резко повышая риск развития остеомиелита с последующей необходимостью костно-хрящевой резекции, артродеза и даже ампутации пальца [4]. Быстропрогрессирующая деструкция приводит к резкому ограничению или потере функции сустава. В экспериментальных исследованиях дегенерация и некроз хондроцитов появлялись в течение 24–48 часов после внутрисуставной инъекции бактерий (S. aureus, E. coli) [28]. Опубликованы данные о том, что в клинической практике остеомиелит при остром гнойном артрите кисти развивался при задержке лечения более, чем на 10 дней [28]. Задержка же лечения, не превышающая 5–6 суток, не приводила к развитию костно-хрящевой деструкции [18].

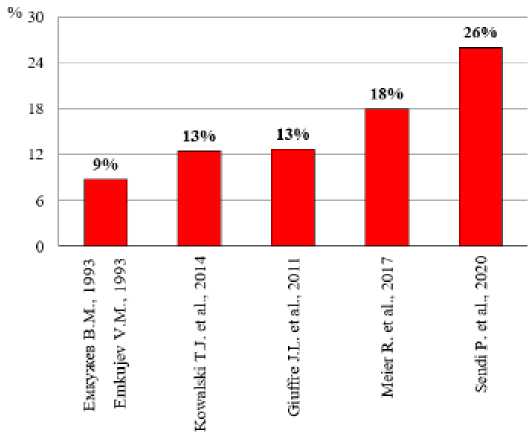

Таким образом, результаты лечения гнойных артритов пястнофаланговых и межфаланговых суставов кисти на данный момент нельзя признать удовлетворительными. Сохраняется и высокая частота ошибок, допущенных в процессе лечения и связанных с ними осложнений – до 7–9 %, что требует повторных операций в 23–37,6 % случаев. Остается высоким уровень неудовлетворенности пациентов результатами лечения. В 10–20% исходом является деформированный нефункционирующий палец. Процент ампутаций пальцев и их отдельных фаланг при гнойных артритах мелких суставов кисти составляет до 26 % (рис. 5). В 15,8 % наблюдений после перенесенных гнойных артритов возникает анкилоз сустава, а у 40,5 % –контрактура пальца [22].

Рис. 5. Частота выполнения ампутаций пальцев или их отдельных фаланг у пациентов с гнойными артритами мелких суставов кисти Fig. 5. The frequency of a phalanges or a finger amputation in patients with the metacarpophalangeal or interphalangeal septic arthritis

Реабилитация и исход

Частым осложнением перенесенных гнойных артритов пястно-фаланговых и межфаланговых суставов кисти является полный или частичный анкилоз (тугоподвижность), который зависит от способа оперативного вмешательства, периода иммобилизации, степени деструкции суставного хряща и сроков начала реабилитации [29]. При развитии остеомиелита большинство авторов предпочитают выполнение артродеза, результатом которого становится полное отсутствие движений в пораженном суставе. Фиксация сустава является результатом возможности проведения операции лечащим врачом и согласием самого пациента. Данный подход, по мнению ряда авторов, является оптимальным – отсутствие болевого артроза, короткий период реабилитации, функционально выгодное положение [21]. Концепция сторонников, избегающих артродез, заключается в восстановлении максимально возможного объема движений в период реабилитации [16]. Пациент должен осознавать факт наличия болевого артроза и сделать выбор в пользу того или иного способа операции.

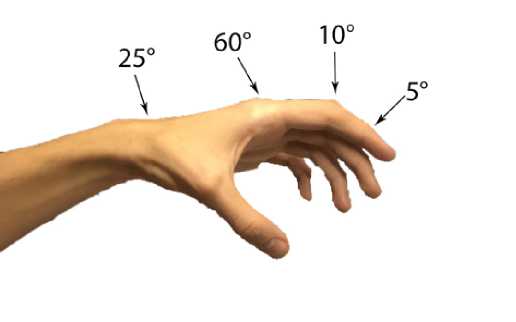

Степень деструкции костно-суставных структур напрямую влияет на продолжительность послеоперационной иммобилизации и на сегодняшний день является предметом дискуссий. Одни авторы предлагают наложение шины или аппаратов внешней фиксации до 2 недель [5, 28]. Другие эксперты – на 2–4 недели [15, 22]. Длительность такой иммобилизации имеет определенное преимущество – притупление боли, но не лишено недостатка – степень ограничения движений в суставе после ликвидации инфекции значительно возрастает. Также существует мнение о том, что реабилитация должна начинаться постепенно через 24 часа после операции [16, 26]. Функционально-выгодное положение кисти при иммобилизации типично и согласовано большинством специалистов [2, 3, 7] (рис. 6.).

Рис. 6. Положение кисти при иммобилизации

Fig. 6. Immobilized hand position

Программа упражнений после иммобилизации разрабатывается строго индивидуально. В медицинской литературе отсутствует единое мнение по поводу механики движений, поэтому на сегодняшний день существует широкий спектр реко- мендаций, предложенный профильными специалистами. Для оценки функции кисти и суставов используют специальные опросники и шкалы, среди которых предпочтение отдают наиболее популярным – DASH («Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand»), её упрощенный вариант – qDASH (quick «Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand»), MMWS («Mayo Modified Wrist Score») и TAM («Total Active Motion»). Функцию кисти в целом позволяет оценить опросник DASH, qDASH и Mayo, а шкала ТАМ, обладая большей чувствительностью и специфичностью, позволяет оценить функциональные расстройства конкретного пальца или сустава. Комплексно DASH (qDASH), Mayo и TAM позволяют извлечь полную и полезную информацию о функциональном результате лечения. Однако применение таковых опросников и шкал относительно перенесенных гнойных артритов пястно-фаланговых и межфаланговых суставов кисти описано лишь в небольшом объеме оригинальных исследований [16, 21]. При этом сведения об отдаленном наблюдении за функциями данных суставов, психологическом статусе и косметическом результате являются отрывочными, как в отечественной, так и в зарубежной литературе.

Заключение

Гнойные артриты пястно-фаланговых и межфаланговых суставов относятся к одним из самых тяжелых заболеваний инфекционной патологии кисти. С появлением ключевых моментов, описанных C. Willelms (1919), общие принципы хирургического лечения до настоящего времени существенно не изменились. Санация и дренирование суставной полости, хирургическая обработка, элевация конечности, иммобилизация и ранняя активная мобилизация являются компонентами комплексного лечения. Отсроченное обращение, неправильная постановка диагноза или несвоевременно начатое хирургическое лечение могут привести не только к деструкции суставного хряща, но и к нарушению архитектоники костной ткани. При этом стойкая утрата трудоспособности наблюдается у 8–10 % пациентов. Продолжительность иммобилизации и частота хирургических обработок остаются спорными по данным разных авторов. Потеря функции сустава, формирование тугоподвижности, хроническая боль могут стать основанием для выполнения ампутации пальца или артродеза у 50–80 % пациентов.

Пястно-фаланговые и межфаланговые суставы требовательны к максимально возможной нагрузке в реабилитационный период. Неприемлемо отсутствие активных движений в плоскости сустава, поэтому раннее начало двигательной активности, усердие пациента приводят к положительным результатам лечения. В отечественной и зарубежной литературе отсутствует информация об отдаленном наблюдении за психологическим статусом, косметическим и функциональном результате лечения. В настоящее время интерес и усилия могут быть направлены на улучшение существующих стратегий комплексного лечения данных артритов.

Список литературы Особенности хирургического лечения и подходов к реабилитации у пациентов с гнойными артритами пястно-фаланговых и межфаланговых суставов кисти

- Крайнюков П.Е, Сафонов О.В., Колодкин Б.Б., Колодкин Б.Б. Гнойно-воспалительные заболевания кисти: современные особенности комплексного лечения. Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова, 2016. С. 48-54.

- McDonald L.S., Bavaro M.F., Hofmeister E.P., Kroonen L.T. Hand infections. J Hand Surg Am., 2011, № 36 (8), pp. 1403-1412. https://doi.org/10.1016/j.jhsa.2011.05.035

- Koshy J.C., Bell B. Hand Infections. J Hand Surg Am., 2019, № 44 (1), pp. 46-54. https://doi.org/10.1016/j.jhsa.2018.05.027

- Wright M.A. Septic arthritis of the wrist and the hand: An Emergency department case study. Int Emerg Nurs., 2022, № 62, рр. 101150. https://doi.org/10.1016/j.ienj.2022.101150

- Chenoweth B. Septic Joints: Finger and Wrist. Hand Clin., 2020, № 36 (3), pp. 331-338. https://doi.org/10.1016/j.hcl.2020.03.006

- Крайнюков П.Е., Кокорин В.В., Колодкин Б.Б., Сафонов О.В. Этапы развития хирургии гнойной инфекции кисти и современные подходы к лечению. Вестник Национального медико-хирургического Центра им. НИ Пирогова, 2017. № 3. С. 60-66.

- Teo WZW, Chung K.C. Hand Infections. Clin Plast Surg., 2019, № 46 (3), pp. 371-381. https://doi.org/10.1016/j.cps.2019.03.003

- Hunter W. Of the structure and diseases of articulating cartilages. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1743, № 42, pp. 514-522.

- Brodie B.C. Pathological and Surgical Observations on Diseases of Joints. London. Longmans, 1819, 418 p.

- Flynn J.E. Hand Surgery. Williams and Wilkins, Baltimore, 1966, pp. 597-614.

- Зайцев Г.П. Острая гнойная инфекция кисти и пальцев руки (панариций). М.: Медгиз, 1938. 108 с. https://doi.org/10.14341/probl8602-1699

- McBride S., Mowbray J., Caughey W., Wong E., Luey C., Siddiqui A., Alexander Z., Playle V., Askelund T., Hopkins C., Quek N., Ross K., Orec R., Mistry D., Coomarasamy C., Holland D. Epidemiology, Management, and Outcomes of Large and Small Native Joint Septic Arthritis in Adults. Clin Infect Dis., 2020, № 70 (2), pp. 271-279. https://doi.org/10.1093/cid/ciz265

- Sendi P., Kaempfen A., Uçkay I., Meier R. Bone and joint infections of the hand. Clin Microbiol Infect., 2020, № 26 (7), pp. 848-856. https://doi.org/10.1016/j.cmi.2019.12.007

- Angly B., Steiger R., Zimmerli W. Infektiöse Arthritis der Fingergelenke [Septic arthritis of finger joints]. Handchir Mikrochir Plast Chir., 2007, № 39 (2), pp. 118-123. https://doi.org/10.1055/s-2007-965137

- Lamou H.J., Kim S., Kuchenbuch C., Thelen S., Eisenschenk A., Hakimi M. Gelenkinfektionen an Hand und Handgelenk [Septic Arthritis of the Hand and Wrist]. Handchir Mikrochir Plast Chir., 2021, № 53 (3), pp. 290-295. https://doi.org/10.1055/a-1512-0321

- Kwak S.H., Bae J.Y., Oh Y., Jang H.S., Ahn T.Y., Lee S.H. Primarily treated patients versus referred patients in the treatment of native septic arthritis of digits: a retrospective comparative study. BMC Musculoskelet Disord., 2020, № 21(1), p. 780. https://doi.org/10.1186/s12891-020-03770-9

- Ferrand J., El Samad Y., Brunschweiler B., Grados F., Dehamchia-Rehailia N., Séjourne A., Schmit J.L., Gabrion A., Fardellone P., Paccou J. Morbimortality in adult patients with septic arthritis: a three-year hospital-based study. BMC Infect Dis., 2016, № 1 (16), p. 239. https://doi.org/10.1186/s12879-016-1540-0

- Meier R., Wirth T., Hahn F., Vögelin E., Sendi P. Pyogenic Arthritis of the Fingers and the Wrist: Can We Shorten Antimicrobial Treatment Duration? Open Forum Infect Dis., 2017, № 4 (2), рр. ofx058. https://doi.org/10.1093/ofid/ofx058

- Unglaub F., Langer M.F., Unglaub J.M., Hohendorff B., Müller L.P., Hahn P., Löw S., Spies C.K. Gelenkinfektionen der Hand [Joint infections of the hand]. Unfallchirurg, 2016, № 119 (11), pp. 943-953. https://doi.org/10.1007/s00113-016-0261-6

- Tsuji K., Takahashi H., Fukano R., Sekiguchi M. Septic Arthritis of the Hand during Treatment of Complex Regional Pain Syndrome. Open Journal of Orthopedics, 2018, № 8, pp. 317-321. https://doi.org/10.4236/ojo.2018.88034

- Spies C.K., Hohendorff B., Löw S., Müller L.P., Oppermann J., Hahn P., Unglaub F. Die Fingerendgelenkversteifung mit der Doppelgewindeschraube [Arthrodesis of the distal interphalangeal joint using the headless compression screw]. Oper Orthop Traumatol, 2017, № 29.

- Усольцева Б.В., Машкара К.И. Хирургия заболеваний и повреждений кисти. Л. : Медицина, 1986. 352 с.

- Brown H. Hand infections. Amer. Fam. Physician, 1978, № 18 (3), pp. 515-523.

- Sammer D.M., Shin A.Y. Comparison of arthroscopic and open treatment of septic arthritis of the wrist. Surgical technique. J Bone Joint Surg Am., 2010, № 92 (1), pp. 107-113. https://doi.org/10.2106/JBJS.I.01315

- Rotunno T., Müller C., Heidekrueger P., Gjika E., Gauthier M., Lauper N., Beaulieu J-Y., Erba P., Christen T., Uçkay I. Outcomes of Septic Joint Arthritis of the Hand: A DualCenter Study. Clin Surg., 2019, № 4, pp. 1-5. https://doi.org/10.5167/uzh-183928

- Boustred A.M., Singer M., Hudson D.A., Bolitho G.E. Septic arthritis of the metacarpophalangeal and interphalangeal joints of the hand. Ann Plast Surg., 1999, № 42 (6), pp. 623-628. https://doi.org/10.1097/00000637-199906000-00007

- Curtiss Jr., Klein L. Destruction of articular cartilage in septic arthritis. II. In vivo studies. J Bone Joint Surg Am., 1965, № 47 (8), pp. 1595-1604.

- Chung S.R., Kang Y.C., McGrouther D.A. Techniques for Continuous Irrigation of Septic Joints of the Hand. Tech Hand Up Extrem Surg., 2019, № 23 (3), pp. 133-137. https://doi.org/10.1097/BTH.0000000000000241

- Sinha M., Jain S., Woods D.A. Septic arthritis of the small joints of the hand. J Hand Surg Br., 2006, № 31 (6), pp. 665-672. https://doi.org/10.1016/j.jhsb.2006.08.011