Особенности хирургической тактики и лечения острого аппендицита на современном этапе

Автор: Слесаренко Станислав Сергеевич, Лисунов Андрей Юрьевич

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Хирургия

Статья в выпуске: 3 т.4, 2008 года.

Бесплатный доступ

Исследование посвящено вопросу выбора тактики лечения катаральной формы острого аппендицита (ОА). Проанализированы результаты обследования и лечения 1468 пациентов с ОА в районе и областном центре. Выявлен большой удельный вес (26%) больных, оперированных по поводу катаральной формы ОА. С целью улучшения результатов хирургического лечения больных с ОА нами разработана и внедрена диагностическая система, представляющая собой совокупность неинвазивного и инвазивного методов обследования, позволяющая разделить клинический материал на два класса - с наличием деструктивного процесса и без него.

Катаральная форма острого аппендицита, иммунологический мониторинг, цитокины, апоптоз

Короткий адрес: https://sciup.org/14916767

IDR: 14916767

Текст научной статьи Особенности хирургической тактики и лечения острого аппендицита на современном этапе

Результаты лечения пациентов с острым аппендицитом в России на современном этапе в целом выглядят благополучно. Летальность, согласно статистике, сохраняется на протяжении последних лет на стабильном уровне 0,2-0,3 % [2,8]. Однако при ближайшем рассмотрении выявляется, что уровень летальности рассчитывается на все формы острого аппендицита. Если исключить оперированные катаральные формы, то летальность увеличивается до 0,4 -0,6% , а при осложненных случаях заболевания достигает 4,3 - 5,8% [4,15]. При гистологическом исследовании удаленных червеобразных отростков у 30 % и более пациентов не выявляется деструктивного воспаления, ау 10 % не обнаруживается каких-либо изменений [5,6,12,16,17]. Результаты анализа послеоперационных осложнений и отдаленные последствия аппендэктомий по поводу острого катарального аппендицита хуже, чем при деструктивных его формах [7,13], и, следовательно, по мнению авторов, требуется пересмотр та^ти^и в отношении ^атарально^о аппендицита. Исследования других авторов подтверждают, что катаральная форма не переходит в деструктивную [1,14]. Наблюдения последних лет [3,9] показывают, что отказ от срочной аппендэктомии при катаральном аппендиците в дальнейшем не выявляет никаких признаков острой хирургической патологии, не требует повторной лапароскопии, тем более лапаротомии. Таким образом, в настоящий период изучения острого аппендицита на первое место выходит дооперационная диагностика его форм.

Целью настоящего исследования является улучшение результатов лечения больных острым аппендицитом за счет повышения качества дооперацион-ной диагностики, путем раннего выявления его пато-морфологических форм на всех этапах обследования.

Материалы и методы. Было решено провести исследование, раскрывающее тактику диагностики острого аппендицита в повседневной практике врачей. Для этого была проанализирована работа лечебных объединений, от которых зависит первичный диагноз заболевания, в частности поликлиник, скорой медицинской помощи и участковых больниц, а также хирургических стационаров районного и областного значения. Прослежена структура постановки диа^ноза от направительно^о до ^истоло^ичес^о^о заключения.

Исследование проводилось в двух лечебно-профилактических учреждениях за период с 2002 до 2006 г. При обследовании больных никакого специального подбора первичного материала не было. Исследование ретроспективное. Выделены 4 группы обследуемых пациентов. Исследование больных в группе А и AI проводилось в железнодорожной больнице г. Ртищево (РЖБ), а в группах Б и Б1 - в ЭХО клинике факультетской хирургии и онкологии (ФХК) СГМУ им. С.Р. Миротворцева.

В группе А обследован 231 пациент общепринятым методом, путем оценки клинической картины и лабораторных показателей. Средний возраст составил 29,8 ± 2,02 лет, соотношение мужчин к женщинам 46,5 ± 5%.

В группе Б (1001 пациент) наряду с клинико-лабораторной диагностикой применялась диагностическая лапароскопия, которая производилась по стандартным показаниям. Средний возраст составил 33,7 ± 16,02 года, мужчины - 48,4 ± 2%.

В группе AI (143 пациента) кроме традиционных методов диа^ности^и применялась ^омпьютерная дифференциально-диагностическая таблица с интеграцией в неё лапароскопических методов диагностики. Средний возраст - 30,6 ± 2,34 года, соотношение мужчин к женщинам - 51,2 ± 5,5%.

В группе Б1 (919 больных) помимо стандартных методов диа^ности^и использовалась ^омпьютерная дифференциально-диагностическая таблица с диаг-ностичес^ой лапарос^опией и имм^но^омпле^сные реакции. Средний возраст пациентов - 33,9 ± 16,6 года, соотношение мужчин к женщинам - 49,7 ± 2%. Все группы статистически сравнимы (р > 0,05).

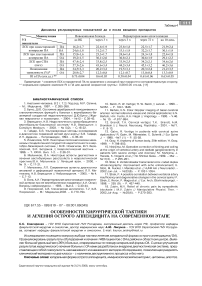

В основу создания дифференциально-диагности-чес^ой таблицы заложена математизация наиболее часто встречающихся симптомов остро^о аппендицита [10], при этом в компьютерной обработке были использованы такие разделы математики, как распознавание образов, корреляционный анализ, дисперсионный анализ, последовательный анализ. Акцептировано 13 симптомов острого аппендицита, наблюдавшихся у всех больных. Каждый симптом получил определенное весовое значение, т.е. коэффициент наглядности, выраженный математически. Такая диагностическая система позволила подвергнуть субъективное восприятие клинических симптомов объективной оценке, выраженной в виде чисел. Достоинством компьютерного метода является то, что он не только дает возможность улучшать диагностику острого аппендицита, но позволяет прогнозировать с вероятностью 95 - 96 % гистологическую форму червеобразного отростка. По характеру патологоанатомических изменений диагностическая система позволяет разделить клинический материал на 2 класса. В первый входит флегмонозная и гангренозная форма, а второй класс составили больные с катаральными аппендицитами. При получении данных, находя- щихся в «зоне не ответа», когда нельзя достоверно ни поставить, ни отвергнуть деструктивную форму, проводилась диагностическая лапароскопия (табл. 1).

У постели больно^о выбирается соответств^ющая ^олон^а и определяется с^мма весовых значений выявленных симптомов. Сумма 41 и более свидетельствует о деструктивном аппендиците, необходима экстренная операция. При суммарном весе менее 35 показано наблюдение и дальнейшее обследование больного с целью уточнения диагноза. При сумме признаков 35-41 (зона не ответа) производилась диагностическая лапароскопия.

В группе Б1 проведено исследование ряда иммунологических показателей крови в до- и послеоперационном периоде у 73 пациентов (40 мужчин и 33 женщины) с разными клинико-морфологическими формами острого аппендицита, подтвержденными результатами гистологического исследования. Из них - 25 человек с катаральным аппендицитом, 31 - с флегмонозным и 17 - с гангренозным. Группа сравнения (контрольная) из 21 человека была представлена клинически здоровыми донорами. Исследование крови, взятой из кубитальной вены пациентов, перед оперативным вмешательством и на 5-6 сутки после него проводилось по следующим показателям: 1.Подсчет общего количества лейкоцитов и лейкоцитарной формулы с расчетом лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ), равного отношению нейтрофилов к лимфоцитам, нормальные величины - от 1,7 до 3,5 ед., средняя величина (М ± m) = 2,33±0,07ед., доверительный интервал (М ± 2у) = 1,0 - 3,67ед. [11]; 2.Определение субпопуляции лимфоцитов ^рови с помощью моно^лональных антител ^ специфическим CD-рецепторам иммунофлюоресцен-тным методом: CD 3+, CD 4+, CD 8+, CD 19+, CD 95+; при этом количество антиген позитивных клеток определяли как процент флуоресцирующих клеток при просматривании 200 лимфоцитов за вычетом процента флуоресцирующих клеток, наблюдаемых в препарате отрицательного контроля. В качестве отрицательного контроля использовали препараты, подготовленные аналогичным образом, за исключением того, что вместо моноклональных антител клетки обрабатывали раствором Хенкса или нормальным Ig мыши; 3. Оценка фагоцитарной активности эффекторных клеток с помощью нитразолиево-го синего (НСТ-тест); 4.Определение уровня иммуноглобулинов сыворотки крови классов А, М, G методом твердофазного иммуноанализа с использованием тест-систем ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск; 5.Определение уровня и соотношения про- (г-интер-ферон, фактор некроза опухоли-б) и противовоспалительных (интерлейкин-4) цитокинов, методом твердофазного иммуноанализа с использованием тест-систем ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск .

Все полученные данные были обработаны стандартной статистической методикой с использованием средних арифметических (М), средних ошибок средней арифметической (m). Достоверность различий оценивалась с помощью t-критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Результаты клини-чес^о^о исследования от направительно^о диа^ноза до выписки из стационара представлены в табл. 2.

При сравнении пол^ченных рез^льтатов чет^о выявляется разница в уровнях диагностики на догоспитальном этапе и в условиях стационаров. Количество неверных направительных диагнозов в услови- ях района и областного центра достигает 57% и 35% соответственно. Обращает на себя внимание высокий процент оперированных катаральных форм -26% и 8% соответственно. В стационаре РЖБ диагностические ошибки выявлены у 11% госпитализированных по поводу острого аппендицита, в ФХК - у 2%. С 2004 г. в РЖБ и ФХК стал применяться предложенный выше диагностический подход. Оценка результатов позволила установить высокую диагностическую эффективность метода на всех этапах обследования. На догоспитальном этапе показатель неправильных направительных диа^нозов снизился и составил в условиях района 38% и 33% при поступлении в клиники города. На госпитальном этапе диагностические ошибки уменьшились с 11% до 5 % и с 2% до 1,5% соответственно. Уменьшилось количество интраоперационных расхождений диа^нозов в РЖБ с 3% до 1,2%, в ФХК - с 1% до 0,6%. Уменьшилось количество больных, оперированных по поводу катаральной формы острого аппендицита с 26% до 7% в РЖБ и с 8% до 4,7% в ФХК.

Проводилось клиническое наблюдение за больными по поводу катарального аппендицита, при этом 23 пациента пролечено медикаментозно (спазмолитики, десенсибилизирующие препараты, антибиотики, иммуномодулирующая терапия) с положительным эффектом.

Оценивая диа^ностичес^^ю значимость симптомов острого аппендицита и даже математические конъюнктуры, полученные при компьютерной обработке, становится очевидно, что специфических симптомов для острого аппендицита нет, а клиническая картина проявляется признаками местного перитонита и эндогенной интоксикации или их отсутствием. С целью поиска специфических изменений в группе Б1 у 73 пациентов были проведены имм^но^омпле^сные исследования, позволяющие оценить состояние всех звеньев (клеточного, гуморального и неспецифической резистентности) иммунитета больных с различными формами острого аппендицита (табл. 3-6).

До оперативно^о вмешательства ^ всех больных острым аппендицитом в крови отмечаются различной степени выраженности явления воспалительной реакции. При катаральной форме острого аппендицита - лейкоцитов 7145±400 тыс./мл (р<0,05), нейтрофилов 66±2,3% (р>0,05), лимфоцитов 30±1,8% (р>0,05), ЛИИ - 2,3±0,17 ед. (р>0,05). При деструктивных формах выявлены: лейкоцитоз - 11080±1070 тыс./мл (р<0,05) и выше, повышение уровня нейтрофилов до 82±2,1% (р<0,05) и более, лимфопения - 15±1,8% (р<0,05), высокий ЛИИ от 6,5±0,82ед. (р<0,05). Также меняется и субпопуляционный состав лимфоцитов крови: отмечено снижение содержания CD 3+, отвечающих за Т-клеточный компонент иммунного ответа, подъем количества CD 8+, указывающих на повышение Т-супрессорной активности, одновременно увеличивается CD 19+ (р<0,05), указывающих на гиперактивность В-гуморального звена иммунитета. Изменения соотношения активности кле-точно^о и ^^морально^о звеньев имм^нно^о ответа на фоне подъема уровня CD 95+ (р<0,05), указывающего на апоптоз лимфоцитов, и снижения фагоцитарной активности клеток (НСТ-тест) свидетельству -ют о проявлении различной степени выраженности вторичного иммунодефицита. При этом выявляется высокий уровень провоспалительных - г-ИНФ, ФНО-б (р<0,05) и противовоспалительных (ИЛ-4) цитоки- нов с нарушением их баланса. Показатели средних величинIg A, M, G вдооперационном и послеопера ционном периодах находятся в пределах нормы, что свидетельств^ет об а^тивности ^^морально^о звена имм^нитета на фоне недостаточности ^леточно^о звена.

В I группе обследуемых больных, оперированных по поводу катарального аппендицита, до оперативного вмешательства иммунный ответ имеет определенные отличия. Прежде всего, отсутствуют лабораторные признаки эндогенной интоксикации (ЛИИ -2,3±0,17ед., р>0,05), не отмечается достоверного снижения содержания CD 3+ - 61,3±9,2% (р>0,05), выявляется значимый ^ровень а^тивности хелперных Т-лимфоцитов CD 4+ - 53,6±2,2% (р<0,05), минимальны проявления апоптоза лимфоцитов (CD 95+ - 22±3,5%, р<0,05). Кроме того, сохраняется повышенная фагоцитарная активность эффекторных клеток - 0,165±0,005 ед. (р<0,05). Подъем уровня про-воспалительных цитокинов г-ИНФ и ФНО-б отмеча ется при нормальном показателе противовоспалительного цитокина ИЛ-4 - 10,25±0,69 нг/мл (р>0,05). Для сравнения: во II и III группах пациентов, оперированных по поводу деструктивных форм острого аппендицита, кроме эндогенной интоксикации (ЛИИ от 6,5±0,82ед., р<0,05), отмечается достоверное снижение лимфоцитов CD 3+ до 52,5±7,8% (р<0,05) и более, уменьшение количества хелперных Т-лимфоцитов CD 4+ - 36,75±3,6% (р>0,05), выраженный апоптоз лимфоцитов (CD 95+ - 40,75±2,2%, р<0,05). Выявляется значительное падение активности фагоцитов до 0,092±0,004 ед. (р<0,05) и более. Все изменения регистрируются на фоне высокого содержания не только провоспалительных (г-ИНФ, ФНО-б), но и противовоспалительного цитокина ИЛ-4 -16,3±0,9 нг/мл (р<0,05). Таким образом, у всех больных с клиническими проявлениями острого аппендицита до оперативно^о вмешательства имеет место вторичное иммунодефицитное состояние, в наименьшей степени проявляющееся при катаральной форме.

После аппендэктомии на 5 - 6 сутки отмечается нормализация показателей белой крови и ЛИИ во II и III группах обследуемых пациентов. Общее количество лейкоцитов снижается с 11080±1070 тыс./мл до 7000±131 тыс./мл (р<0,05) и с 11738±1564 тыс./мл до 8213±1153 тыс./мл (р<0,05) соответственно. ЛИИ уменьшается с 6,5±0,82 ед. (р<0,05) до 2,04±0,29 ед. (р>0,05) и с 7,35+1,08 ед. (р<0,05) до 3,97±0,61 ед. (р>0,05) соответственно во II и III группах. Позитивные изменения происходят и в с^бпоп^ляционном составе лимфоцитов крови. Это проявляется увеличением общего количества Т-лимфоцитов (CD 3+) с 52,5±7,8% (р<0,05) до 58,5±5,9% (р>0,05) во II группе и с 42,6±8,2% (р<0,05) до 48,6±7,2% (р<0,05) в III группе, повышением содержания Т-хелперов (CD 4+) с 36,75±3,6% до 48,25±2,0% (р>0,05) и с 35,6±2,7% до 47,3±4,6% (р>0,05) соответственно. Одновременно наблюдается снижение уровня Т-лимфоцитов-супрессоров (CD 8+) с 30,5±1,8% до 21,5±2,7% (р>0,05) во II группе и с 43,3±4,3% (р<0,05) до 22,66±1,2% (р>0,05) в III группе, показатель апоптоза лимфоцитов (CD 95+) уменьшается с 40,75±2,2% до 18,0±1,2% (р<0,05) и с 31,0±0,6% до 15,0±0,6% (р<0,05) соответственно. Восстанавливается активность фагоцитов (НСТ-тест) с 0,092±0,004 ед. до 0,105±0,006 ед. (р<0,05) во II группе и с 0,08±0,01 ед. до 0,095±0,005 ед. (р<0,05) в III группе. Отмечается положительная динамика цитокинов ИЛ-4 и г-ИНФ. Уровень провоспалительного цитокина г-интерферон снижается с 53,04±2,8нг/мл до 40,6±0,98нг/мл (р<0,05) во II группе и с 47,9±2,77нг/ мл до 34,25±0,42нг/мл (р<0,05) в III группе, а содержание противовоспалительного цитокина интерлейкин-4 восстанавливается до нормы с 16,30±0,90нг/мл (р<0,05) до 10,45±0,56нг/мл (р>0,05) во II группе и с 18,40±1,42 нг/мл (р<0,05) до 13,25±1,57нг/мл (р>0,05) в III группе. Эти иммунологические изменения указывают на восстановление иммунного гомеостаза у больных, оперированных по поводу острого деструктивного аппендицита, на 5 - 6 сутки после аппендэктомии.

В I группе пациентов, оперированных по поводу катаральной формы острого аппендицита, на 5-6 сутки после аппендэ^томии ре^истрир^ются след^ющие изменения. Общее количество лейкоцитов возрастает с 7145±400 тыс./мл до 7652±558 тыс./мл (р<0,05), достоверно увеличивается ЛИИ с 2,3±0,17 ед. (р>0,05) до 3,3±0,5 ед. (р<0,05). В субпопуляционном составе лимфоцитов крови необходимо отметить статистически значимое снижение лимфоцитов класса CD 3+ - абсолютного количества Т-лимфоцитов с 61,3±9,2% (р>0,05) до 54,3±6,3% (р<0,05) при нормальном соотношении Т-хелперов к Т-супрессорам. Наблюдается спад фагоцитарной активности (НСТ-тест) с 0,165±0,005 ед. (р<0,05) до 0,15±0,01 ед. (р>0,05). Выявляется повышение показателя иммуноглобулина Ig G с 5,07±0,31 мг/мл (р>0,05) до 7,77±0,44мг/мл (р<0,05), что может свидетельствовать о пролонгировании воспаления. Обращает внимание статистически достоверное снижение уровня противовоспалительного цитокина ИЛ-4 с 10,25±0,69 нг/мл (р>0,05) до 5,0±0,47 нг/мл (р<0,05), приводящее к выраженному дисбалансу про-и противовоспалительных цитокинов - ИЛ-4/г-ИНФ равное 0,13±0,02ед. (р<0,05), ИЛ-4/ФНО-б равное 0,16±0,01ед. (р<0,05) по сравнению с аналогичными показателями во II, III группах и группе сравнения. Следовательно, у пациентов, оперированных по поводу катарального аппендицита, иммунодефицитное состояние усугубляется, что может свидетельствовать о целесообразности отказа от оперативного лечения при этой форме.

Выводы:

-

1. Компьютерно-математическая диагностика остро-^о аппендицита дает возможность аде^ватно оценить клиническую картину заболевания на всех этапах госпитализации, в первую очередь догоспитальную и в участковых больницах и ЦРБ, где нет инструментальных методов обследования. Она имеет обучающее значение для молодых хирургов, позволяет в 95-97% поставить правильный диагноз, уточнить показания к лапароскопии, избежать необоснованных операций, сократить количество пациентов, оперированных по поводу катаральной формы острого аппендицита.

-

2. Проведенные комплексные иммунологические исследования имеют важное теоретическое значение. Установлено, что у всех больных с клиническими проявлениями острого аппендицита до оперативного вмешательства имеет место вторичное иммунодефицитное состояние,связанное с недостаточностью Т-клеточного звена иммунитета, в наименьшей степени проявляющееся при катаральной форме, в послеоперационном периоде выявлено два варианта иммунного ответа, которые коррелируют с наличием или отс^тствием дестр^^тивно^о процесса в червеобразном отростке.

-

3. У больных, оперированных по поводу катарального аппендицита, иммунодефицитное состояние усугубляется, в отличие от больных с деструктивными формами, у которых оно компенсируется. Данные результаты могут служить обоснованием отказа от оперативного лечения катарального аппендицита.

-

4. Отдельные клинико-иммунологические показатели, такие как предложенный ЛИИ, а с появлением экспресс-методик, CD 95, уровень цитокинов можно использовать в качестве дополнительного диагностического лабораторного критерия в дооперационной диагностике клинико-морфологических форм острого аппендицита.

Таблица 1

Математичес^ая дифференциально-диа^ностичес^ая таблица

|

Симптом |

Разница AXIL/RECT t°C менее 0.5°С |

Разница AXIL/RECT t°C более 0.5°С |

||||||

|

Начало с боли не в правой подвзд. обл. |

Начало с боли в правой подвзд. обл. |

Начало с боли не в правой подвзд. обл. |

Начало с боли в правой подвзд. обл. |

|||||

|

да |

нет |

да |

нет |

да |

нет |

да |

нет |

|

|

Отсутствие подобных приступов в прошлом |

8 |

-1 |

6 |

-3 |

9 |

0 |

7 |

-2 |

|

Тошнота, рвота |

12 |

-3 |

10 |

-5 |

13 |

-2 |

11 |

-4 |

|

Напряжение мышц в правой подвздошн. обл. |

9 |

3 |

7 |

1 |

10 |

4 |

8 |

2 |

|

Симптом Щеткина-Блюмберга |

12 |

3 |

10 |

1 |

13 |

4 |

11 |

2 |

|

Лейкоцитоз (9000 и более) |

9 |

-3 |

7 |

-5 |

10 |

-2 |

8 |

-4 |

|

ЛИИ = Нейтрофилы / Лимфоциты >3,5Ед. |

13 |

-3 |

11 |

-5 |

14 |

-2 |

12 |

-4 |

|

t°C тела выше 37°C |

11 |

5 |

9 |

3 |

12 |

6 |

10 |

4 |

|

Тахикардия 90 в мин и более |

5 |

-3 |

3 |

-5 |

6 |

-2 |

4 |

-4 |

|

Симптом Ровзинга |

5 |

1 |

3 |

-1 |

6 |

2 |

4 |

0 |

|

Сухой или обложенный язык |

3 |

0 |

1 |

0 |

4 |

0 |

2 |

0 |

Таблица 2

Таблица 3

По^азатели средних величин ^леточно^о состава ^рови и лей^оцитарных инде^сов инто^си^ации до и после аппендэктомий в зависимости от клинико- морфологической формы острого аппендицита

Таблица 4

Средние значения по^азателей имм^но^рамм ^ больных до и после аппендэ^томий с различными клинико-морфологическими формами

|

Показатели |

Группы обследованных пациентов |

||||||

|

I группа Катаральная форма |

II группа Флегмонозная форма |

III группа Гангренозная форма |

IV группа Контрольная группа |

||||

|

до |

после |

до |

после |

до |

после |

||

|

Лимфоциты (%) |

|||||||

|

М |

30 |

27 |

15 |

32 |

13 |

22 |

31 |

|

m |

±1,75 |

±2,74 |

±1,85 |

±2,3 |

±1,72 |

±3,11 |

± 2,1 |

|

p |

>0,05 |

>0,05 |

<0,05 |

>0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

|

|

CD 3* |

|||||||

|

М |

61,3 |

54,3 |

52,5 |

58,5 |

42,6 |

48,6 |

71,1 |

|

m |

±9,2 |

±6,3 |

±7,8 |

±5,9 |

±8,2 |

±7,2 |

±4,7 |

|

p |

>0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

>0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

|

|

CD 4* |

|||||||

|

М |

53,6 |

49,3 |

36,75 |

48,25 |

35,6 |

47,3 |

44 |

|

m |

±2,2 |

±0,3 |

±3,6 |

±2,0 |

±2,7 |

±4,6 |

±3,8 |

|

p |

<0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

|

|

CD 8* |

|||||||

|

М |

42 |

28 |

30,5 |

21,5 |

43,3 |

22,66 |

26 |

|

m |

±3,5 |

±6,5 |

±1,8 |

±2,7 |

±4,3 |

±1,2 |

±3,4 |

|

p |

<0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

<0,05 |

>0,05 |

|

|

CD 4/CD 8 Ед. |

1,28 |

1,76 |

1,2 |

2,24 |

0,82 |

2,09 |

1,69 (1,57 – 2,15) |

|

CD 19* |

|||||||

|

М |

38,3 |

38,0 |

37,7 |

38,0 |

32,66 |

36,0 |

20,4 |

|

m |

±1,7 |

±4,0 |

±1,3 |

±3,5 |

±3,8 |

±2,5 |

±4,1 |

|

p |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

|

|

CD 95* |

|||||||

|

М |

22,0 |

14,0 |

40,75 |

18,0 |

31,0 |

15,0 |

7 |

|

m |

±3,5 |

±2,5 |

±2,2 |

±1,2 |

±0,6 |

±0,6 |

±3 |

|

p |

<0,05 |

>0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

|

|

НСТ (ед.) |

|||||||

|

М |

0,165 |

0,15 |

0,092 |

0,105 |

0,08 |

0,095 |

0,13 |

|

m |

±0,005 |

±0,01 |

±0,008 |

±0,01 |

±0,01 |

±0,005 |

±0,01 |

|

p |

<0,05 |

>0,05 |

<0,05 |

>0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

|

-

р - достоверность по отношению к контрольной группе

* - количество антигенпозитивных клеток определяли как процент флуоресцирующих клеток при просматривании 200 лимфоцитов за вычетом процента флуоресцирующих клеток, наблюдаемых в препарате отрицательного контроля

Показатели средних величин иммуноглобулинов сыворотки крови у больных с разными клиникоморфологическими формами острого аппендицита в до- и послеоперационном периодах

Таблица 6

Баланс цитокинов сыворотки крови (нг/мл) у больных до и после аппендэктомий с различными клинико-морфологическими формами

Список литературы Особенности хирургической тактики и лечения острого аппендицита на современном этапе

- Бараев, Т.М. Ещё раз о катаральном аппендиците/Т.М. Бараев//Казанский медицинский журнал. -2003. -Т. 84. -№2. -С.133-134.

- Борисов, А.Е. Организация неотложной эндовидеохирургической помощи в многопрофильной больнице и её результаты/А.Е. Борисов, С.И. Пешехонов, Л.А. Лебин, Д.Б.Чистяков и др.//Эндоскопическая хирургия. -2005. -Т. 1.-С.22-23.

- Быков, А.В. Ближайшие результаты отказа от срочной аппендэктомии после диагностической лапароскопии/А.В. Быков, А.Ю. Орешкин, А.С. Саидшах//Мат. Всерос. конф. Астрахань, 2006. -С.250-251.

- Гринберг, А.А. Диагностика трудных случаев острого аппендицита/А.А. Гринберг, С.В. Михайлусов, Р.Ю. Тронин, Г.Э. Дроздов. -М.: Триада-Х, 1998. -С.128.

- Дуданов, И.П. Спорные вопросы острого простого аппендицита и пути снижения частоты необоснованных аппендэктомий/И.П. Дуданов, А.М. Меженин, Г.А. Шаршавицкий и др.//Вестник хирургии. -1998. -Т. 157. -№2. -С.34-36.

- Калитеевский, П.Ф. Болезни червеобразного отростка/П.Ф. Калитеевский. -М.: Медицина, 1970. -С.204.

- Колесов, В.И. Клиника и лечение острого аппендицита/В.И. Колесов. -Л.: Медицина, 1972. -С.343.

- Кригер, А.Г. Острый аппендицит/А.Г. Кригер, А.В. Федоров, П.К. Воскресенский, А.Ф. Дронов. -М.: Медпрактика, 2002. -С.244.

- Луцевич, Э.В. Видеолапароскопия в диагностике и лечении больных с подозрением на острый аппендицит/Э.В. Луцевич, Э.Н. Праздников, Э.А.Галлямов, Р.В. Петров//Мат. 7-го Моск. междунар. конгресса по эндоскопической хирургии. -М., 2003. -С.217-218.

- Мышкин, К.И. Математические методы в клинике хирургических болезней/К.И. Мышкин, Л.А. Франкфурт. -Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1981. -С.192.

- Первушин, Ю.В. Лабораторная диагностика эндотоксикоза. Лейкоцитарные индексы интоксикации: Методические рекомендации/Ю.В.Первушин, Т.П. Бондарь. -Ставрополь, 2004. -С.64.

- Понкратов, П.А. Пути улучшения результатов лечения больных острым аппендицитом/П.А. Понкратов//Успехи современного естествознания. -2003. -№6. -С.32-36.

- Ротков, И.Л. Диагностические и тактические ошибки при остром аппендиците/И.Л. Ротков. -М.: Медицина, 1988. -С.203.

- Русанов, А.А. Аппендицит/А.А. Русанов. -Л.: Медицина, 1979. -С173.

- Седов, В.М. Аппендицит/В.М. Седов. -СПб.: ООО ЭЛБИ, 2002. -С.228.

- Сорока, А.К. Лапароскопическая аппендэктомия/А.К. Сорока, А.Н. Курицин, В.К. Семенцов//Эндоскопическая хирургия. -2005. -№1. -С.184.

- Novel serum inflammatory markers in acute appendicitis/H. Paajanen, A. Mansikka, M. Laato, R.Ristamaki, K. Pulkki, S. Kostiainen. Scand J Clin. Lab Invest. -2002. -Vol.62.-№8. -P.579-584.