Особенности хирургической техники при лечении переломов дистального метаэпифиза лучевой кости с использованием системы волярных анатомичных пластин DVR

Автор: Максимов Б.И., Артемьев А.А., Грицюк А.А., Ивашкин А.Н.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Статья в выпуске: 1 (31), 2018 года.

Бесплатный доступ

В работе представлен опыт хирургического лечения 217 пациентов с переломами дистального отдела костей предплечья. Во всех случаях использовали системы анатомичных волярных пластин для остеосинтеза дистального отдела лучевой кости. В 178 (82,0%) случаях осуществили стандартный ладонный доступ, в 39 (18,0%) случаях - мини-доступ. В целом работу с использованием данной системы можно охарактеризовать как простую, удобную, комфортную и продуманную до мелочей. Это позволило добиться идеальной репозиции в 215 (99%) случаев. Задача хирурга при этом - снизить количество осложнений, связанных, в первую очередь, с травматичностью хирургического доступа. Именно это является резервом получения хороших и отличных результатов.

Перелом дистального метаэпифиза лучевой кости, накостный остеосинтез, ладонный доступ, открытая репозиция, мини-доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142212810

IDR: 142212810 | УДК: 617.3 | DOI: 10.17238/issn2226-2016.2018.1.34-39

Текст научной статьи Особенности хирургической техники при лечении переломов дистального метаэпифиза лучевой кости с использованием системы волярных анатомичных пластин DVR

Последние десятилетия характеризуются серьезными изменениями в лечении переломов костей различных локализаций, в том числе дистального метаэпифиза лучевой кости (ДМЭЛК). Принципиальным является тот факт, что в настоящее время следует рассматривать не технику операции, а технологию хирургического лечения переломов костей конкретной локализации.

Технология хирургического лечения переломов ДМЭЛК предполагает применение при определенных видах переломов определенных видов металлоконструкций и специального инструментария, стандартного операционного доступа и заранее известного алгоритма действий. Существующие в настоящее

-

a E-mail: dr.borismaximov@gmail.com

-

b E-mail: alex_artemiev@mail.ru

-

c E-mail: drgaamma@gmail.com

-

d E-mail: ivashkiny@mail.ru

время технологии внутреннего остеосинтеза решают проблему лечения примерно 30-60% переломов ДМЭЛК, при которых показано хирургическое лечение. Процент этот может очень существенно варьировать в зависимости от степени развития и продвижения других, конкурирующих технологий, в частности консервативных методов лечения, внешнего остеосинтеза и пр.

При таком подходе роль хирурга несколько уменьшается, его индивидуальные черты существенно нивелируются. Однако даже в рамках детально отработанной технологии всегда остается свобода для творчества, у каждого хирурга появляются свои «секреты», которые позволяют сократить время операции, улучшить качество репозиции и в целом положительно сказываются на результатах лечения.

Одна из таких технологий предполагает применение системы анатомичных волярных пластин для остеосинтеза дистального отдела лучевой кости – DVR Anatomic Volar Plating System (далее DVR). Если говорить об объеме литературных источников, то работы с использованием этой системы встречаются чаще других. Этому есть объяснение. Прототип пластины был первым, который начали устанавливать по ладонной поверхности предплечья. Технология была разработана и запатентована J. L. Orbay, который впервые представил данную концепцию в своей статье в журнале Hand Surgery в 2000 году [7]. Он предложил вводить винты под определенным, заранее заданным углом для обеспечения максимальной стабильности, что привело к разработке нового дизайна пластины. Автор также разработал хирургический доступ, ставший классическим [8]. Наряду с несколькими другими технологиями DVR чаще других фигурирует во многих работах по биомеханике, в клинических и сравнительных исследованиях [2, 3, 4, 6].

Целью работы явилось обобщение опыта использования системы DVR для лечения переломов дистального метаэпифиза лучевой кости и оптимизация отдельных элементов хирургического вмешательства.

Если отойти от формального языка, то в данной статье мы хотим поделиться собственными «секретами» применения данной системы. В частности, основное внимание будет уделено таким деталям, как выбор длины пластины, вида и количества используемых винтов, последовательности их введения, возможности минимизации доступа и пр.

Материал и методы

В период с 2015 г. по 2017 г. с использованием системы DVR было прооперировано 217 пострадавших. В эту группу вошли 89 (41%) мужчин и 128 (59%) женщин в возрасте от 29 до 89 лет (средний возраст 67+2 лет). Во всех случаях переломы были на одной руке. В 79 (36,4%) случаях имелось сочетание с переломом дистального отдела локтевой кости на различных уровнях и без значительного смещения, не требующее выполнения погружного остеосинтеза. Распределение переломов по классификации AO/ASIF представлено в таблице 1. Во всех случаях переломы были закрытыми, свежими (до 7 дней с момента получения травмы). Результаты оценивали в сроки от 6 до 12 месяцев после операции, ориентируясь на следующие параметры: рентгенологический результат, амплитуда движений в кистевом суставе, мышечная сила кисти, а также результаты общеизвестных опросников (PRWE и Quick DASH-9) [1].

Рентгенологическими критериями восстановления анатомии дистального отдела лучевой кости являлись: отсутствие смещения отломков, формирующих суставную поверхность лучевой кости; восстановление длины лучевой кости относительно локтевой, восстановление угла наклона суставной поверхности и радиоульнарного угла.

Техника операции

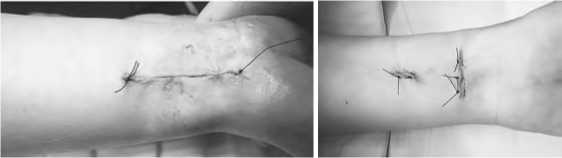

Хирургический доступ. При переломах рассматриваемой локализации применялись два вида доступов: стандартный ладонный и мини-доступ (рис. 1).

Рис.1. Внешний вид операционных ран после наложения швов при стандартном ладонном доступе (вверху) и мини-доступе (внизу).

Тенденцией современной хирургии является внедрение т.н. малоинвазивных операций. Отражением этого при вмешательствах в нижней трети предплечья является использование мини-доступов. Необходимо отметить, что основным их отличием является не длина кожного разреза (хотя для некоторой категории пациентов это имеет значение), а возможность сохранения целостности m. pronator quadratus (PQ). Помимо основной функции – обеспечения ротации (пронации) предплечья и стабилизации дистального радиоульнарного сочленения, эта мышца содержит сосуды, которые являются источником кровоснабжения дистального метаэпифиза. Повреждение их в процессе мобилизации PQ может приводить к дополнительному нарушению кровоснабжения костных фрагментов вплоть до их некроза или к замедлению сращения. Сдерживают широкое использование мини-доступа трудности репозиции, поэтому мини-доступ применяли при более простых переломах с минимальным смещением отломков (табл.1).

Таблица 1

Распределение наблюдений по типу перелома и виду хирургического доступа

|

Тип перелома по классификации АО/ASIF |

Количество наблюдений, n (%) |

||

|

Стандартный ладонный доступ |

Мини-доступ |

Всего |

|

|

23-A2 |

38 (17,5) |

19 (8,8) |

57 (26,3) |

|

23-A3 |

30 (13,8) |

12 (5,5) |

42 (19,4) |

|

23-B2 |

25 (11,5) |

7 (3,2) |

32 (14,7) |

|

23-B3 |

33 (15,2) |

0 |

33 (15,2) |

|

23-C2 |

29 (13,4) |

1 (0,5) |

30 (13,8) |

|

23-C3 |

23 (10,6) |

0 |

23 (10,6) |

|

Итого |

178 (82,0) |

39 (18,0) |

217 (100) |

При стандартном ладонном доступе PQ рассекается скальпелем по наружному краю лучевой кости и по так называемой линии квадратного пронатора (PQ-line), после чего сдвигается распатором для освобождения места перелома и возможности работы на нем. При мини-доступе PQ не рассекается. Обнажается фасция предплечья, после чего по PQ-line скальпелем открывается подлежащая поверхность дистального фрагмента. Распатором под PQ вдоль оси лучевой кости формируется пространство, достаточное для последующего позиционирования пластины. Важным уточнением здесь будет то, что размер этого пространства не должен превышать длины планируемой к установке пластины.

Установка пластины. Следующим этапом является позиционирование пластины на лучевой кости и фиксация её к дистальному фрагменту. Необходимо обратить внимание на то, что сначала пластина фиксируется к дистальному, а не к проксимальному фрагменту. В некоторых доступных публикациях и методических инструкциях описывается методика, при которой пластина сначала фиксируется к проксимальному фрагменту. Однако технология установки пластины и ее форма, полностью повторяющая анатомию дистального отдела лучевой кости, подразумевает первичную фиксацию именно к дистальному фрагменту для максимально полного и плотного прилегания к кости и предотвращения ее выпирания в проекцию сухожилий сгибателей кисти и пальцев. Притянуть пластину к кости гораздо проще, чем кость к пластине. Последующее заведение кортикальных диафизарных винтов одновременно с притяжением пластины к диафизарному участку лучевой кости приведет к выведению дистального фрагмента в правильное положение. С современных позиций такой подход является оптимальным.

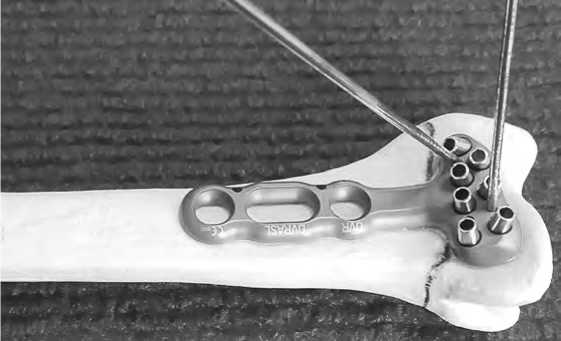

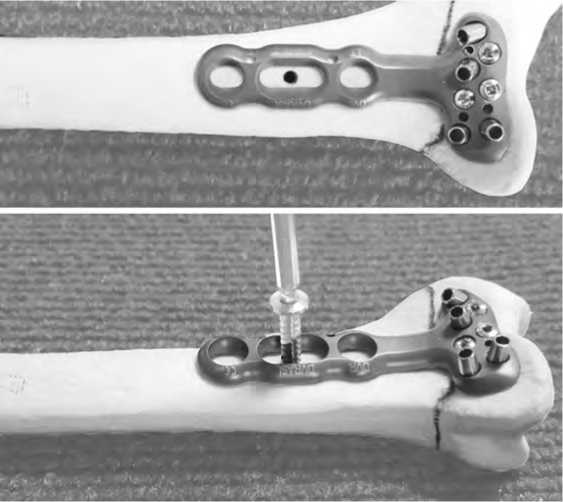

На пластине имеются специальные отверстия для спиц. Сначала проводятся 2 спицы, которые фиксируют пластину к дистальному фрагменту (рис.2 и 3).

Рис. 2. Моделирование операции на муляже. Временная фиксация пластины DVR спицами Киршнера к дистальному отломку лучевой кости через специальные отверстия после корректного позиционирования пластины на кости. Важный элемент операции, позволяющий удержать пластину в выбранном положении, и не препятствующий заведению винтов в метаэпифизарную часть пластины, так как отверстия под винты остаются свободными.

Рис. 3. Интраоперационная рентгенограмма в боковой проекции на этапе временной фиксации пластины к кости с помощью спиц

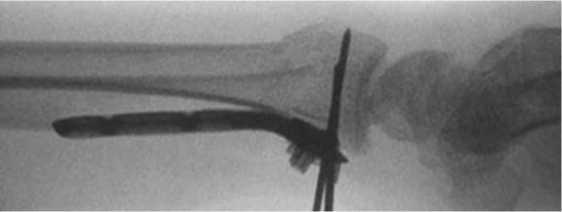

Пластина является анатомической, т.е. она изогнута таким образом, чтобы при идеальном сопоставлении отломков вся поверхность пластины плотно контактировала с костью. На ри- сунке 3 видно, что после фиксации пластины к дистальному отломку имеется угол между поверхностью пластины и диафизом кости. Предполагается, что после введения всех винтов в дистальный фрагмент и прижатия пластины к диафизу угловое смещение исчезнет. В данном случае пластина действует как рычаг, с помощью которого производится репозиция и восстановление волярной инклинации (рис.4).

Рис.4. Рентгенограммы в боковой проекции на различных этапах репозиции.

Вверху – пластина фиксирована к дистальному фрагменту винтами, сохраняется угол между пластиной и диафизом кости.

Внизу – после прижатия винтами пластины к проксимальному фрагменту происходит репозиция дистального фрагмента, восстанавливается нормальный угол наклона суставной поверхности.

Последовательность введения винтов и их количество. Как уже было отмечено выше, сначала вводятся винты в дистальный отломок, фиксируя метафизарную часть пластины к кости. При переломах типа 23-А (по классификации АО/ASIF), когда дистальный отломок не фрагментирован, последовательность введения винтов не имеет принципиального значения, однако, не стоит забывать о доказанной необходимости заведения минимум 4 винтов в периферический фрагмент, минимум 2 из которых должны локализоваться в дистальном ряду [5]. При оскольчатых переломах целесообразно первыми вводить те винты, которые фиксируют крупные фрагменты, формирующие лучевую и локтевую колонны, а затем – все остальные. Поводом для обсуждения является необходимое и достаточное количество винтов. Очевидно, что для обеспечения минимальной стабильности и исключения ротации необходимо введение как минимум 2 винтов в каждый (проксимальный и дистальный) отломок. Для стабильной фиксации дистального отломка этого количества недостаточно, необходимо вводить от 4 до 7 винтов. Так, при переломах типа 23-А у молодых людей достаточно 4 винтов, тогда как при оскольчатых переломах типа 23-В и 23-С, особенно у пожилых людей на фоне остеопороза, необходимо вводить 6-7 винтов. Стоит отметить, что в комплект системы DVR входят винты нескольких видов для фиксации дистального фрагмента: кортикальные, блокирующиеся, спонгиозные

(для притягивания фрагментов дорсальной кортикальной пластинки) и пины, лишенные резьбы на основной своей части и используемые для субхондральной поддержки.

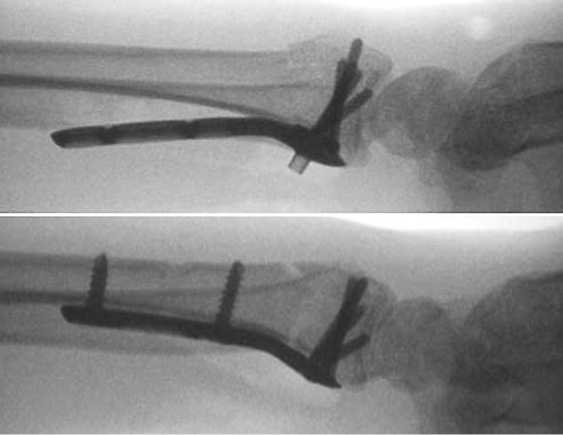

При фиксации пластины к проксимальному отломку используются более толстые неблокирующиеся винты. Независимо от количества отверстий в продольной части пластины (их может быть от 3 до 12) первым целесообразно вводить винт в продолговатое отверстие (оно во всех пластинах является вторым, начиная от метафизарной части), причем, в его дистальную часть, что позволяет при необходимости прилагать к перелому дополнительные дистракционные усилия (рис.5).

Рис. 5. Моделирование операции на муляже. Внешний вид просверленного канала (вверху) и введение диафизарного кортикального винта (внизу).

Учитывая то, что проксимальный отломок представлен диафизарным отделом кости с плотными кортикальными пластинками, а также то, что кортикальные винты имеют больший диаметр, для стабильной фиксации нет необходимости вводить винты во все отверстия пластины.

Результаты

В целом работу с использованием системы DVR можно охарактеризовать как простую, удобную, комфортную и продуманную до мелочей. Из особенностей можно отметить достаточно лаконичный и удобный инструментарий, наличие в метафи-зарной части имплантата отверстий для временной фиксации пластины к кости спицами. Предустановленные пины для просверливания костных каналов и последующего введения винтов значительно облегчают установку пластины через мини-доступ. Положительным моментом является возможность варьировать используемые винты, а также, безусловно, сама форма пластины, благодаря чему в большинстве случаев происходит авторепозиция перелома в момент закручивания диафизарных винтов.

Результаты применения системы DVR у 217 пациентов с переломами ДМЭЛК представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты лечения переломов ДМЭЛК с использованием системы DVR, n (%)

|

Метод обследования |

Результат |

Тип перелома (по классификации АО/ASIF) |

Итого |

||

|

А |

В |

С |

|||

|

Рентгенография (восстановление анатомии ДМЭЛК) |

Восстановлена |

99 (45,6) |

65 (29,9) |

51 (23,5) |

215 (99,0) |

|

Не восстановлена |

0 |

0 |

2 (1,0) |

2 (1,0) |

|

|

Амплитуда движения в кистевом суставе, град |

Без ограничений |

94 (43,3) |

43 (19,8) |

18 (8,3) |

155 (71,4) |

|

Незначительно ограничена (5-20°) |

4 (1,8) |

8 (3,6) |

12 (5,5) |

24 (11,0) |

|

|

Умеренно ограничена (21-40°) |

1 (0,5) |

14 (6,5) |

23 (10,6) |

38 (17,5) |

|

|

Динамометрия (% от силы схвата здоровой руки) |

Нет снижения силы (90-100%) |

94 (43,3) |

58 (26,7) |

34 (15,7) |

186 (85,7) |

|

Легкая степень (70-89%) |

5 (2,3) |

7 (3,2) |

13 (6,0) |

25 (11,5) |

|

|

Умеренная степень (50-69%) |

0 |

0 |

6 (2,8) |

6 (2,8) |

|

|

Результат опроса по PRWE и Quick DASH-9 |

Отличный |

99 (45,6) |

46 (21,2) |

31 (14,3) |

176 (81,1) |

|

Хороший |

0 |

19 (8,8) |

17 (7,8) |

36 (16,6) |

|

|

Удовлетворительный |

0 |

0 |

5 (2,3) |

5 (2,3) |

|

Как видно из данных таблицы, полное восстановление анатомических взаимоотношений в суставе было достигнуто у 215 (99%) пациентов. Это несколько диссонирует данными клинического исследования. В частности, полное восстановление движений в суставе отмечено у 155 (71,4%) пациентов, полное восстановление силы схвата – у 186 (87,5%) пациентов. Результаты по данным опроса также коррелируют с клиническими показателями. Так, результат как отличный оценен 176 (81,1%) пациентами, хороший – 36 (16,6%) пациентами. 5 (2,3%) пациентов оценили результат лечения как удовлетворительный. Это связано с тем, что окончательный результат лечения определяется не только состоянием костной ткани и зависит не только от идеального сопоставления отломков. Состояние мягких тканей, сухожилий, развитие осложнений оказывают определяющее влияние на оценку результата. Встретившиеся осложнений представлены в таблице 3.

Всего осложнения встретились в 23 (10,6%) случаев. По своей значимости и количеству они были неравнозначными. Преобладал ирритативный сухожильный синдром, который развился у 11 (5,1%) пациентов. Во всех случаях консервативное лечение позволило добиться купирования этого состояния. Наиболее вероятной причиной его развития является повреждение сухо- жилий во время травмы и в процессе репозиции. Как правило, это осложнение встречалось у пациентов с оскольчатыми переломами.

Таблица 3

Осложнения при лечении переломов ДМЭЛК с использованием системы DVR

|

Вид осложнения |

Количество, n (%) |

|

Ирритативный сухожильный синдром |

11 (5,1) |

|

Внутрисуставное введение винтов |

2 (1,0) |

|

Периимплантный перелом |

1 (0,5) |

|

Миграция винтов |

2 (1,0) |

|

Гипертрофический послеоперационный рубец |

5 (2,3) |

|

Послеоперационная гематома |

2 (1,0) |

|

Всего осложнений |

23 (10,6) |

|

Всего операций |

217 (100) |

Внутрисуставное введение винтов в 2 (1,0%) случаях было обусловлено погрешностями интраоперационного рентген-конт-роля и потребовало их удаления в последующем. Периимплант-ный перелом в 1 (0,5%) случае и миграция винтов в 2 (1,0%) случаях – это осложнения отдаленного периода. Перелом потребовал повторного хирургического вмешательства с наложением более длинной пластины. Мигрировавшие винты удалили вместе с пластиной после консолидации перелома. Гематома в 2 (1%) случаях была диагностирована и эвакуирована в раннем послеоперационном периоде. Гипертрофические послеоперационные рубцы в 5 (2,3%) случаях явились практически единственными осложнениями, избежать или даже снизить количество которых у хирургов, к сожалению, нет реальной возможности. Не влияя непосредственно на функцию сегмента, эти рубцы, безусловно, снизили субъективную оценку результата самими пациентами.

Таким образом, если рассматривать возможности технологии DVR, то она позволяет добиться идеальной репозиции в подавляющем проценте случаев. Задача хирурга при этом – снизить количество осложнений, связанных, в первую очередь, с травматичностью хирургического доступа. Именно это является резервом получения хороших и отличных результатов.

Клинический пример

Пациентка Р., 62 года, поступила с диагнозом: закрытый перелом ДМЭЛК справа со смещением отломков (рис.6). Через 2 суток выполнена операция – открытая репозиция, остеосинтез ДМЭЛК правого предплечья пластиной с угловой стабильностью DVR по описанной выше методике. Длительность госпитализации – 4 дня. Восстановление анатомии по данным рентгенографии полное, восстановление амплитуды движений в кистевом суставе через 12 месяцев после операции – без ограничений (рис.7).

Рис.6. Рентгенограммы пациентки Р., 62 лет.

Слева – при поступлении, справа – через 1 мес. после операции.

Рис.7. Функциональный результат через 1 год после операции

Заключение

Специализированная помощь на современном этапе развития травматологии и ортопедии немыслима без внедрения и широкого использования высокотехнологичных методов оперативного лечения. Одним из таких методов является система анатомичных волярных пластин для остеосинтеза дистального отдела лучевой кости. Естественно, овладеть этой техникой без очного обучения под контролем экспертов невозможно. Показателем эффективности технологии DVR является возможность полного восстановления анатомических взаимоотношений в подавляющем проценте случаев. Представленный в данной статье собственный опыт, возможно, позволит хирургам, которые осваивают данную технологию, избежать ошибок и добиться хороших и отличных результатов при лечении этой непростой категории пациентов.

Список литературы Особенности хирургической техники при лечении переломов дистального метаэпифиза лучевой кости с использованием системы волярных анатомичных пластин DVR

- Хоминец В.В., Ткаченко М.В., Сырцов В.В., Иванов В.С. сравнительный анализ способов лечения больных с переломами дистального метаэпифиза лучевой кости//Травматология и ортопедия России. 2015, № 2, С. 5-15.

- Arora R., Lutz M., Fritz D., Zimmermann R., Oberladstatter J., Gabl M. Palmar locking plate for treatment of unstable dorsal dislocated distal radius fractures//Arch. Orthop. Trauma Surg., 2005, № 125, P. 399-404 DOI: 10.1007/s00402-005-0820-8

- Egol K. A., Kubiak E. N., Fulkerson E., Kummer F. J., Koval K. J. Biomechanics of locked plates and screws//J Orthop Trauma, 2004, № 18, P. 488-93. PMID: 15475843

- Knox J., Ambrose H., Mc Callister W., Trumble T. Percutaneous pins versus volar plates for unstable distal radius fractures: a biomechanic study using a cadaver model//J Hand Surg. , 2007, № 32, P. 813-7 DOI: 10.1016/j.jhsa.2007.03.015

- MehlingI.,MullerLP.,DelinskyK.,MehlerD.,BurkhartKJ.,RommensPM. Number and locations of screw fixation for volar fixed-angle plating of distal radius fractures: biomechanical study//J Hand Surg Am. 2010 Jun. № 35(6), P. 885-91 DOI: 10.1016/j.jhsa.2010.03.027

- Murakami K., Abe Y., Takahashi K. Surgical treatment of unstable distal radius fractures with volar locking plates//J Orthop Sci, 2007, № 12, P. 134-40 DOI: 10.1007/s00776-006-1103-0

- Orbay J. L. The treatment of unstable distal radius fractures with volar fixation//Hand Surg, 2000, № 5, Р. 103-12. PMID: 11301503

- Orbay J. L., Badia A., Indriago I. R., Infante A., Khouri R. K., Gonzalez E., Fernandez D. L. The extended flexor carpi radialis approach: a new perspective for the distal radius fracture//Tech. Hand Up. extrem. Surg., 2001, № 5, 204-11. PMID: 16520583

- Wulf C.F., Wulf C.A., Ackerman D. B., Rizzo M. Contemporary evaluation and treatment of distal radius fractures. Hand Clin. 2007; 23:209-226 DOI: 10.1016/j.hcl.2007.03.003

- Грицюк А.А. Компьютерное моделирование и прогнозирование при лечении повреждений конечностей//Кафедра травматологии и ортопедии. 2017.№2(22). с.31-37