Особенности и факторы функционирования семьи с ребенком-инвалидом: социологический анализ

Автор: Вдовина М.В., Смочкина Н.Н.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 1, 2024 года.

Бесплатный доступ

Актуальность темы обусловлена, прежде всего, тем, что число детей с инвалидностью в России продолжает оставаться достаточно высоким, в то же время недостаточно исследовательского внимания приходится на функционирование семьи с ребенком-инвалидом. Основные результаты нашей работы связаны с анализом структуры семьи с ребенком-инвалидом, специфики ее функционирования, имеющихся дисфункций и их причин, динамики, особенностей и важнейших потребностей, возможностей их удовлетворения и поддержки семьи. Выявлено, что анализируемый тип семей обычно опирается на собственные ресурсы в функционировании и реабилитации ребенка; часто встречается неполнота семейной структуры. С взрослением ребенка отмечается изменение потребностей семьи: от медицинской помощи в сторону бытовой. Нарастает необходимость содействия в реализации такой семьей ее основных функций - репродуктивной, социализационной, экономической, заботы о членах семьи и т. п. Для создания условий поддержки функционирования семьи с ребенком-инвалидом предлагается развивать цифровизацию отдельных услуг и институт социального кураторства семьи. Новизна исследования состоит также в обращении не столько к мнениям экспертов, сколько к анализу опыта, суждений, ожиданий и рекомендаций самих родителей.

Детская инвалидность, российская семья с ребенком-инвалидом, социальные детерминанты здоровья, особенности и факторы функционирования

Короткий адрес: https://sciup.org/149144205

IDR: 149144205 | УДК: 316.4.062 | DOI: 10.24158/tipor.2024.1.1

Текст научной статьи Особенности и факторы функционирования семьи с ребенком-инвалидом: социологический анализ

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый шестой человек в современном мире имеет существенные ограничения возможностей здоровья; число таких людей составляет 1,3 миллиарда человек1. Проблемы инвалидизации детей рассматриваются как наиболее острые.

Согласно официальной статистике, в России на начало 2023 года численность детей-инвалидов составила 722 тысячи. Более 2/3 из них составляют дети старше 7 лет (таблица 1).

Таблица 1 – Численность и распределение детей-инвалидов в России по возрасту (на 01.01.2023 г.) 2

Table 1 – The Number and Distribution of Disabled Children in Russia by Age (As of 01.01.2023)

|

Всего, тыс. чел. |

В возрасте 0–7 лет, тыс. чел. |

В возрасте 8–17 лет, тыс. чел. |

|

|

Дети в возрасте до 18 лет |

722 |

197 |

525 |

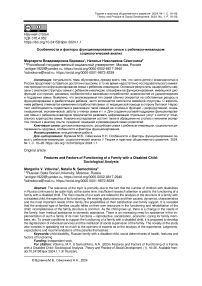

Если рассматривать динамику численности детей-инвалидов, то последние 10 лет наблюдается устойчивый рост (рисунок 1).

♦ Тысяч человек * На 1000 человек

Рисунок 1 – Численность детей-инвалидов в России, тысяч человек и в расчете на 1 000 человек населения детского возраста3, 1990–2023 гг., на начало 2023 г.4

Figure 1 – Number of Children with Disabilities in Russia, Thsd. Persons and per 1 000 Persons of the Child Population, 1990–2023, As of the Beginning of 2023

При этом, согласно информации Федеральной службы государственной статистики РФ, за период 2015–2023 гг.5 отмечается рост числа детей-инвалидов в 1,2 раза. И хотя численность детей-инвалидов в России составляет 7218276 (численность детей в России в возрасте от 0 до 18 лет на 01.01.2023 г. составила около 30,2 млн чел.1), уровень здоровья детей с инвалидностью и положение их семей являются важными показателями общего благосостояния населения России.

Для ребенка-инвалида семья является основным местом его социализации гораздо более длительное время, нежели у обычных детей. Сохранение и поддержание как физического, психического, так и социального здоровья ребенка-инвалида в первую очередь связано с его семьей, с социальным благополучием членов его семьи.

В этом смысле важно обратить внимание, что российская практика поддержки связана с детоцентрированным подходом, который ориентирован на помощь ребенку и, соответственно, лишен системного принципа (Разенкова, 2017). Если же придерживаться семьецентрированного подхода, в рамках которого семья ребенка-инвалида рассматривается как наиболее благоприятная среда и система для его реабилитации (абилитации) и социализации (Селигман, Дарлинг, 2009), то стоит отметить, что содействие должно быть ориентировано не только на решение проблем, связанных с состоянием ребенка с особенностями развития, но и на круг проблем, с которыми сталкиваются родители таких детей. При семьецентрированном подходе в фокус внимания попадает поддержка членов семьи ребенка-инвалида, что, по нашему мнению, является ориентиром для необходимых мер поддержки этой категории граждан в рамках социальной политики.

Анализ функционирования семьи с ребенком-инвалидом связан с исследованием динамики социальных детерминант здоровья семьи, с выявлением факторов и особенностей организации ее жизни, изменения социально-психологического состояния членов семьи в процессе взросления ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Особенно важно определение того, какие детерминанты константны и не зависят от возраста ребенка, а какие приобретают большую или меньшую значимость по мере его взросления.

Под социальными детерминантами здоровья семьи с ребенком-инвалидом понимаются условия, в которых осуществляет свое функционирование семья, его воспитывающая, в том числе процессы развития, роста ребенка, взаимодействие между родителями, социально-экономическое положение, физическое, моральное и психологическое состояние всех членов семьи (Вдовина, Семочкина, 2021).

Проблемы инвалидности и детской инвалидности рассматриваются представителями самых разных наук. Существенный вклад в представления об инвалидности вносят разработки Е.Р. Ярской-Смирновой, рассматривающие инвалидность в социально-философском и социокультурных контекстах. Д.И. Зелинской и Р.Н. Терлецкой (2019) предпринята попытка систематизации накопленного знания в области детской инвалидности. Теоретические аспекты социальной работы, социальной реабилитации инвалидов и оказания помощи семье «группы риска» в современных российских условиях освещены в работах Е.И. Холостовой2, В.А. Петросяна3, М.В. Вдовиной (2016) и др. Анализ публикаций позволяет сделать вывод о том, что в них дается экспертная оценка проблем детской инвалидности и возможных путей их решения.

В то же время недостаточно опубликовано результатов социологических опросов самих родителей, имеющих детей-инвалидов, недостаточно раскрыта их оценка перспектив и возможностей поддержки жизнедеятельности семей с детьми-инвалидами. Очевидно, что без учета взглядов родителей оценка функционирования таких семей является неполной. Эти и другие противоречия послужили предпосылкой проведения социологического анализа, результаты которого изложены в данной статье.

Информационной базой нашего исследования послужили зарубежные и отечественные научные публикации по проблемам здоровья детей-инвалидов и функционирования их семей, а также результаты авторских эмпирических исследований, проведенных методами полуформали-зованного и глубинного интервью и включенного наблюдения. Опрос в форме полуформализо-ванного интервью был проведен в московском регионе в 2022 г. Опрошено 40 родителей, имеющих детей с особенностями развития. В 2022 г. методом глубинного интервью также было опрошено 4 родителей, имеющих детей-инвалидов с тяжелыми формами детского церебрального паралича (далее – ДЦП). Выборка целевая.

Методом включенного наблюдения одним из авторов статьи в течение 14 лет (вплоть до конца 2023 г.) исследовалась жизненная траектория мамы, воспитывающей ребенка-инвалида с тяжелой формой ДЦП, с момента рождения ребенка и постановки диагноза до достижения ре- бенком подросткового возраста. За этот период накоплен материал, связанный не только с жизнью одной семьи, но и с функционированием других подобных семей, об их повседневной жизни, радостях и проблемах, моментах кризиса и принятия ситуаций.

Задачами исследования выступило формирование представлений о том:

-

• как меняется жизненная траектория и качество жизни семьи по мере взросления ребенка-инвалида;

-

• с какими проблемами семье с ребенком-инвалидом удается справиться самостоятельно и адаптироваться к новой ситуации;

-

• в каких вопросах обеспечения их жизнедеятельности продолжает требоваться дополнительная помощь;

-

• отвечает ли система социального обслуживания семей с детьми-инвалидами потребностям получателей услуг;

-

• какие проблемы с возрастом ребенка обостряются;

-

• достаточно ли ориентации государства только на оказание финансовой помощи, с позиции родителей;

-

• какая форма поддержки, по мнению родителей, является наиболее востребованной для семьи, воспитывающей ребенка-инвалида;

-

• какая форма организации медико-социальной помощи была бы наиболее эффективной и оптимальной, с точки зрения родителей?

99 % родителей, участвовавших в нашем опросе, воспитывают детей с инвалидностью вследствие ДЦП, с задержкой развития и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Наш исследовательский интерес преимущественно к этому типу семей обусловлен тем, что дети, имеющие такие диагнозы, относятся к наиболее тяжелым формам инвалидизации с низким реабилитационным потенциалом. Вместе с тем, на взгляд авторов, влияние социальных факторов на функционирование таких семей наиболее значительно.

В опросе 40 родителей, воспитывающих детей с инвалидностью в возрасте от 2 до 18 лет, возрастной диапазон респондентов варьировался от 28 до 48 лет.

Следует отметить высокий уровень образования опрошенных родителей. Только 3 мамы не имели профессионального образования, 35 родителей указали наличие высшего образования, 2 участников анкетирования имели среднее профессиональное образование. При этом 17 респондентов (менее половины опрошенных) работают (включая полную или частичную занятость). Подчеркнем, что все наши респонденты – люди трудоспособного возраста.

Если рассматривать социальный портрет четырех мам, которые были опрошены в рамках глубинного интервью, чьи дети имеют тяжелые формы ДЦП, то выявлено, что все они с высшим образованием, трое – занимаются уходом за ребенком, четвертая – работает, бабушка и супруг осуществляют помощь ей в уходе за ребенком.

Учитывая наличие высшего образования у большинства опрошенных матерей, до рождения ребенка они обладали необходимыми возможностями для самореализации. Однако появление в семье ребенка-инвалида существенным образом изменило их жизненные стратегии, резко упала возможность самореализации и трудоустройства на высокооплачиваемую работу, что связано с необходимостью осуществления ухода за ребенком-инвалидом. Безусловно, это не могло не отразиться на экономическом функционировании семьи.

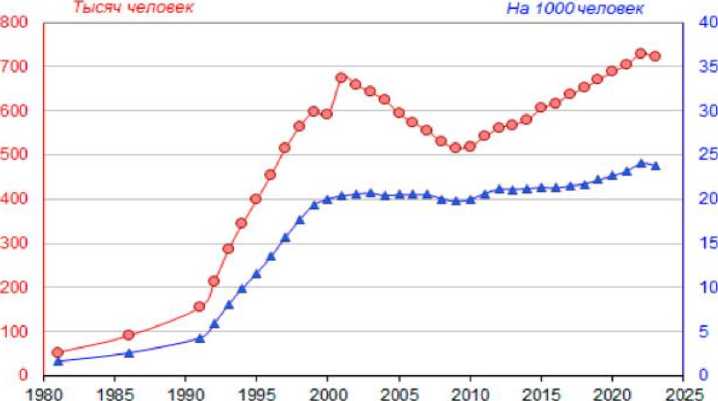

Среди опрошенных родителей 29 из 40 находятся в браке, 7 – в разводе, 3 респондента – в т. н. «гражданском браке» и 1 ответил, что овдовел (рисунок 2).

Согласно данным, представленным на рисунке 2, можно заметить, что большинству семей, воспитывающих «особенного» ребенка, удается сохранить брак. Среди женщин, опрошенных в ходе глубинного интервью, две в разводе, одна из которых вышла замуж второй раз, и две женщины, находятся в браке с отцами детей-инвалидов. Всеми этими женщинами отмечается (как по собственному опыту, так и по опыту друзей и знакомых со сходной ситуацией), что в случае развода отцы детей-инвалидов самоустраняются от решения проблем, связанных с лечением и уходом за ребенком, вплоть до неуплаты алиментов. В то же время такие мамы крайне редко повторно выходят замуж. Именно эту группу мам (и пап), оказавшихся в подобного рода ситуации, можно отнести к группе семей, особо нуждающейся в помощи государства, наряду с матерями и отцами-одиночками (юридически имеющими этот статус).

Из 40 участников полуформализованного интервью только 11 имеют одного ребенка в семье; 17 опрошенных ответили, что имеют 2 детей, и 12 респондентов имеют трех и более детей. Как видим, на репродуктивные установки наличие ребенка-инвалида не оказывает значимого отрицательного влияния. А иногда, наоборот, стимулирует к рождению детей. Мама троих детей

(старший – ребенок с инвалидностью вследствие тяжелой формы ДЦП) в рамках глубинного интервью сообщила, что одной из целей рождения последующих детей была забота о брате с инвалидностью, когда мама будет не в силах.

Среди опрошенных 65 % оценивают свой доход как средний. Однако этих средств не хватает на дорогостоящие лекарства, платную реабилитацию, оплату специалистов, готовых приходить на дом (лечебная физкультура, массаж, медицинские процедуры, обследования и др.), а также на обеспечение ребенка необходимыми техническими средствами реабилитации, осуществление ежегодного семейного отдыха. Остальные 35 % уровень дохода оценивают ниже среднего и даже как крайне низкий.

2,5

7,5

-

■ замужен / женат

-

■ состою в незарегистрированном браке

-

■ разведен(а)

-

■ вдовец(-а)

Рисунок 2 – Семейное положение родителей, воспитывающих детей-инвалидов

(в % от числа опрошенных)1

Figure 2 – Marital Status of Parents Raising Children with Disabilities (In % of Respondents)

По мере взросления ребенка круг проблем, с которыми сталкиваются его близкие, претерпевает изменения (рисунок 3).

■ больше всего нуждаетесь сейчас ■ больше всего нуждались в период раннего детства Вашего ребенка

Рисунок 3 – Виды помощи, в которых нуждалась семья с ребенком-инвалидом в раннем возрасте и в настоящее время (в % от числа ответивших)

Figure 3 – Types of Assistance Needed by a Family with a Disabled Child in the Early Years and Currently (In % of Respondents)

В период раннего детства ребенка-инвалида семья нуждается в медицинской помощи, в информационной поддержке, связанной с лечением, реабилитацией, получением ребенком статуса инвалида и т. п., в материальной поддержке, а уже потом в психологической помощи (хотя и она очень важна для каждого второго из опрошенных). По мере взросления ребенка большее значение приобретает потребность в материальной помощи (она становится первостепенной задачей), медицинская помощь остается тоже важна (для более половины опрошенных), также у каждого третьего родителя начинает возникать потребность в бытовой помощи и сохраняется необходимость психологической поддержки.

По итогам глубинного интервью эти положения подтвердились. В первую очередь, была выделена потребность в помощи в уходе за ребенком и ведении домашнего хозяйства, в уходе за другими больными в семье, содействие на прогулках для многодетных семей. Все респонденты сказали об острой необходимости постоянной реабилитации в надомном режиме. В числе необходимых услуг респонденты указывают психолого-педагогическое сопровождение, содействие в семейной социализации, курсы лечебной физкультуры и массажа, проведение медицинских исследований, также отмечают необходимость в помощи сопровождающих в процессе транспортировки в медицинские и реабилитационные центры.

Помощь в быту особенно требуется мамам, воспитывающим ребенка без участия отца и других родственников; при тяжелых состояниях, приведших к инвалидизации ребенка, а также для многодетных родителей, имеющих особенного ребенка.

Среди других проблем опрошенные родители отмечали сложности с поиском необходимого специалиста, равнодушие чиновников, невозможность с кем-то оставить ребенка, отсутствие необходимого опыта, знаний, сил и времени для ухода за «особенным» ребенком и т. д. (таблица 2).

Таблица 2 – Проблемы семьи с ребенком-инвалидом 1

Table 2 – Problems of a Family with a Disabled Child

|

Проблема |

% ответов от общего числа респондентов |

|

1. Не можем найти нужного специалиста |

57,5 |

|

2. Равнодушие чиновников |

37,5 |

|

3. Не с кем оставить ребенка с «особыми» потребностями |

37,5 |

|

4. Не хватает знаний и опыта для ухода за ребенком |

32,5 |

|

5. Не хватает сил и времени для ухода за ребенком |

27,5 |

|

6. Отсутствие мобильности (нет машины, трудно передвигаться с коляской и т. п.) |

15,0 |

|

7. Непонимание и отсутствие поддержки со стороны родственников |

10,0 |

|

8. Непонимание и осуждение со стороны окружающих (соседей, коллег и др.) |

10,0 |

|

9. В семье есть еще нуждающиеся в постороннем уходе |

7,5 |

|

10. В семье нет взаимопонимания и взаимопомощи |

0,0 |

Наше исследование показало, что с момента рождения «особенного» ребенка (или с момента внезапного осложнения его здоровья) родители вынуждены обращаться лично и часто с ребенком в различные организации и структуры по широкому спектру вопросов:

-

– по медицинскому направлению (оформление документов и сдача анализов для госпитализаций и реабилитаций, количество которых может достигать до 4 раз в год и чаще), поиск квалифицированных специалистов и дальнейшая запись к ним, прием врачей, сдача анализов, плановая диспансеризация в районных поликлиниках, прохождение многочисленных обследований и консультаций узкопрофильных специалистов, проведение дорогостоящих обследований; оформление и продление инвалидности и пр.;

-

– в рамках социальной защиты (оформление пособий и пенсий, путевок на санаторно-курортное лечение, оформление компенсации средств, потраченных на покупку реабилитационной техники, ортопедической обуви и иное в рамках индивидуальной программы реабилитации и аби-литации (ИПРА), заказ или покупка необходимой и, как правило, дорогостоящей реабилитационной техники и др.);

-

– в рамках образовательных услуг (поиск спецучреждений дошкольного и школьного образования, оформление документов для приема в эти учреждения, сопровождающееся необходимостью возить ребенка по множеству инстанций – от поликлиники до туберкулезного, психиатрического диспансеров, бюро медико-социальной экспертизы);

-

– обращения в учреждения негосударственного сектора – общественные организации, благотворительные фонды, коммерческие хосписы – также требует подготовки множества документов и поездок и т. д.

1 Источник: составлено авторами.

Безусловно, современная цифровизация системы государственных услуг нашла свое отражение и в системе оказания помощи данной категории граждан. Это создание условий электронной подачи документов, связанных с корректировкой ИПРА, записью к врачу поликлиники, создание электронной медицинской карты, оформление выплат различным категориям детей, в том числе инвалидам, оформление пособия по безработице и т. п. Родители отметили, что с января 2024 года в Москве будет реализована практика доставки на дом абсорбирующего белья, что является крайне важным и удобным для родителей с неходячими детьми-инвалидами. Вместе с тем, родителям необходимо обращаться в многофункциональные центры (МФЦ), Пенсионный фонд России (ПФР) и его подразделения на местах, а также иные инстанции по вопросам парковочных мест для инвалидов, за оформлением и получением паспорта по достижению ребенком 14 лет, для регистрации и зачисления ребенка в образовательные учреждения, на госпитализацию, за оформлением пенсии, части льгот и компенсаций, получением питания и др. Нами выявлено, что наблюдается определенная положительная динамика в сфере оказания услуг семьям с детьми-инвалидами за счет цифровых технологий. Однако, принимая во внимание достаточно широкий спектр задач, которые стоят перед родителями «особенных» детей, обширную и сложную нормативную базу, закрепляющую права этих категорий граждан, цифровизация части государственных услуг не решает ключевую задачу – восстановление ребенка в рамках комплексной и постоянной системы реабилитации и абилитации.

Для решения этой массы организационно-бюрократических вопросов родители вынуждены тратить огромное количество времени и сил. Наши респонденты отмечают, что это по силам только высокоорганизованным и образованным родителям с устойчивой психикой, волей и настойчивостью, способных решить громадное число проблем. Опрошенные отмечают эмоциональное выгорание, поскольку их жизнь постоянно сопровождается необходимостью обращения во множество инстанций с целью решения проблем ребенка, но в итоге усилия оказываются малорезультативными вследствие бюрократических «проволочек».

Однако самая главная проблема, которую отмечают респонденты, это то, что все это время они не смогли потратить на ребенка и последовательное, комплексное лечение и своевременную реабилитацию. При этом по мере взросления ребенка, при условии, что он не способен к самостоятельному передвижению, большую сложность вызывает необходимость его возить по множеству учреждений.

Отчасти поэтому основным ресурсом, которым обладают семьи с детьми-инвалидами, является личный транспорт (почти две трети опрошенных ответили, что семья имеет автомобиль).

По результатам включенного наблюдения и глубинного интервью, была выделена еще одна немаловажная проблема для семей, воспитывающих детей с тяжелыми формами ДЦП. Это проблема парковки автомобилей. Родители отмечают, что в современном российском законодательстве отсутствует норма, согласно которой, можно закрепить парковочное место во дворе дома за семьей, имеющей в составе инвалида.

« Существуют выделенные места для инвалидов, которые предоставляются для автомобилей, чьи регистрационные номера включены в Федеральные реестр инвалидов (ФРИ). Однако выделенных таких парковочных мест, как правило, не хватает, или их занимают автомобили, не внесенные в ФРИ » (Наталья, сын 14 лет – ребенок с тяжелой формой ДЦП, имеет паллиативный статус). Родители детей, имеющих тяжелые формы ДЦП, без сохранного интеллекта, указывают на большие сложности в этом вопросе. Это связано с тем, что люди с инвалидностью имеют равные права на парковку на выделенных местах. Тем не менее, посадка и высадка пассажира-колясочника в разы сложнее, особенно, если у него есть психические расстройства, и особенно в межсезонье и в зимнее время года.

В отношении водителей, паркующих автомобили на местах для инвалидов без оснований, стоит отметить, что существующие механизмы воздействия на них работают слабо. Эти водители, как отмечают опрошенные родители, часто намеренно не оставляют контактов на стекле машины, хотя такая практика давно уже существует у городских автомобилистов. А эвакуировать авто можно только по запросу сотрудников ГИБДД, которые крайне редко выезжают по заявкам отчаявшихся родителей детей-инвалидов. Родители отмечают, что это существенная проблема многих людей, в чьих семьях есть маломобильные, с глубокими психическими отклонениями, паллиативные члены.

Также результаты опроса показали, что родители детей-инвалидов в большей мере в решении проблем рассчитывают на свои силы и возможности. Каждый четвертый респондент отметил, что в их семье существует четкое разделение обязанностей между членами семьи, и каждый пятый зафиксировал, что гибкий график работы позволяет осуществлять уход за ребенком-инвалидом. Еще одна мама ответила, что пользуется услугами «Особенного центра», который подведомственен Департаменту труда и социальной защиты населения г. Москвы.

Услугами медицинских и реабилитационных учреждений, расположенных в шаговой доступности от места проживания, может воспользоваться только каждый седьмой опрошенный. Из сорока опрошенных трое ответили, что имеют связи и знакомых, готовых им помочь в решении бытовых и других проблем, и четверо сообщили, что есть друзья, которые помогают. Это свидетельствует о небольшой культуре взаимопомощи в условиях повседневности.

Наряду с этим, данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 2 ноября 2021 г., говорят о том, большинство россиян (62 %) знают лично людей с инвалидностью; только 9 % наших сограждан практически никогда не встречают инвалидов на улице или в общественных местах, 23 % встречают их достаточно часто, 34 % – время от времени, а 33 % – редко1. Это говорит о том, что люди в повседневной жизни сталкиваются, общаются с людьми с инвалидностью в целом, в том числе с семьями с детьми-инвалидами.

Также отметим, что родители проявляют высокую активность, с точки зрения их обращаемости в различные учреждения. Однако, если оценивать, каковы ожидания родителей от оказания реальной помощи этими учреждениями, то эти ожидания можно оценить как невысокие (рисунок 4).

Рисунок 4 – Обращаемость родителей детей-инвалидов за помощью и оценка ее эффективности (в % от числа ответивших)

Figure 4 – Help-Seeking Behavior of Parents of Children with Disabilities and Assessment of Its Effectiveness (In % of Respondents)

Большинство наших респондентов помощь искали в поликлиниках, реабилитационных центрах, у специалистов частной практики и в центрах социального обслуживания. Но лишь помощь, полученную в реабилитационных центрах и центрах социального обслуживания, более половины обратившихся оценили как реальную. Помощь специалистов частной практики, Департамента труда и социальной защиты оценивают как эффективную менее трети обратившихся, а поликлиник – только каждый четвертый.

Почти 85 % опрошенных высказались за необходимость закрепления за семьей с ребенком с ограниченными возможностями здоровья персонального куратора. Родители представляют куратора как специалиста (менеджера по сопровождению) в сфере оказания медицинских, реабилитационных, социальных, юридических услуг. Ведь родители, сталкиваясь с такой проблемой, как правило, оказываются не готовы к ее решению и не знают нюансы как системы здравоохранения, так и социального обеспечения и других опосредованно связанных структур. Куратор же – это менеджер, который знает все права ребенка и родителей, систему мер поддержки, перечень медицинских центров, возможности негосударственных учреждений, которые могут оказать помощь конкретной семье и ребенку с учетом их особенностей. Родители отмечают, что такого рода куратор мог бы помочь им как можно раньше найти нужного специалиста, организацию, оперативно оформить документы на ту социальную поддержку, которая положена семье с учетом ее обстоятельств.

Информанты нашего глубинного интервью полагают, что ими было потрачено чрезвычайно много времени на получение необходимой информации, которое при наличии куратора можно было бы использовать более продуктивно – для лечения, реабилитации, социализации ребенка.

Важным фактором функционирования семьи с «особенным» ребенком является доступность среды. Так, по данным ВЦИОМ, россияне отметили, какие элементы доступной среды имеются в их населенном пункте (таблица 3).

Таблица 3 – Инфраструктура для инвалидов в оценках россиян (в % от числа опрошенных)1

Table 3 – Infrastructure for the Disabled in the Estimates of Russians (In % of the Number of Respondents)

|

Элементы доступной среды |

Жители России |

Жители Москвы и Санкт-Петербурга |

Жители сел |

|

пандусы |

52 |

70 |

43 |

|

парковки для инвалидов |

49 |

67 |

31 |

|

отдельные туалеты в общественных местах |

27 |

54 |

13 |

|

тактильные таблички в зданиях |

25 |

43 |

13 |

|

дополнительные возможности для посадки в транспорт |

25 |

54 |

9 |

По данным таблицы 3, очевидно, что в оценках россиян инфраструктура для инвалидов наиболее доступна в столицах. По отдельным параметрам доступность инфраструктуры для инвалидов в селах и малых городах в разы отстает от мегаполисов.

Результаты исследования ВЦИОМ об отношении россиян к инклюзивному образованию, проведенного в 2023 г., показали, что доступная среда в российских школах требует развития. Только 44 % родителей отметили наличие пандусов в школе, где учится их ребенок, и 38 % сказали о наличии специалистов для детей с ОВЗ (логопеды, дефектологи, психологи)2.

Можно согласиться с позицией В.Н. Ярской и Е.Р. Ярской-Смирновой о том, что необходимы повышение доступности среды российских городов, публичного пространства, активизация коммуникации и защита коллективных интересов (Ярская, Ярская-Смирнова, 2020: 223) тех лиц, кто сталкивается с проблемой инвалидности.

Мы также солидарны с мнением М.Д. Богатыревой о том, что реализация технологии межсекторного взаимодействия государственных, коммерческих, некоммерческих структур в процессе социального обслуживания семьи с ребенком-инвалидом позволит повысить эффективность процесса социального обслуживания таких семей (Богатырева, 2018).

В работах Л.Г. Лебедевой отмечается влияние внешней помощи на социальное самочувствие семей с детьми-инвалидами, которая должна выражаться в повышении их материальных возможностей. В качестве определенного дополнения и частичного восполнения ресурсов семьи целесообразна помощь самой семье в зависимости от ее конкретных проблем (Лебедева, 2020: 90). Это перекликается с нашими результатами исследования.

В то же время результаты нашего опроса показывают, что семьи в большей мере рассчитывают на внутренние ресурсы. Можно предположить, что это связано с невысокими оценками эффективности тех инстанций, специалистов, окружения, к которым обращались родители. Опыт развития столичных центров социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов («Особых центров») оценивается родителями как положительный, который целесообразно транслировать в регионы.

Представляется интересным также опыт реализации благотворительной программы немедицинской реабилитации для семей с особыми детьми в возрасте от 0 до 3-х лет «Уверенное начало»3, которая предназначена для детей с различными двигательными нарушениями, а также с сочетанными нарушениями в двух или нескольких областях развития. Данная Программа ориентирована на московские семьи с «особенными» детьми. В ее основу положена практика, которая доказала свою эффективность в развитых странах, а именно: раннее вмешательство в формате домашних визитов. В число задач этой Программы входит помощь как ребенку, так и его родителям. На основании результатов нашего анализа мы считаем это вполне оправданным подходом.

Однако ограничением названной Программы является возраст ребенка, так как, по данным нашего исследования, дети, переступившие порог трехлетнего возраста, и их родители продолжают нуждаться в помощи кураторов.

Таким образом, результаты предпринятого нами социологического анализа показали, что ключевыми факторами, влияющими на функционирование российской семьи, воспитывающей ребенка-инвалида, является отсутствие знаний и опыта у родителей в сферах оказания медицинской помощи и реабилитации «особенного» ребенка, а также социальной защиты его семьи, недостаточное межведомственное взаимодействие, отсутствие системного подхода к лечению и реабилитации ребенка и поддержанию функционирования его семьи.

Исследование также выявило низкую отзывчивость со стороны окружающих и недостаточную эффективность учреждений, к которым обращаются за помощью родители. По мере взросления ребенка, опрошенные отмечают у себя психологическое истощение и ориентацию на решение проблем, используя внутренние ресурсы семьи. Вместе с тем, опросы обнаружили высокий уровень обращаемости родителей как в медицинские учреждения, так и в органы, обеспечивающие социальную поддержку населения.

Большинство респондентов выразили потребность в профессиональном кураторе семьи, который сможет помочь оперативно ориентироваться как в области оказания необходимой медицинской помощи и реабилитации, так и в правах на возможные меры социальной поддержки с учетом специфики конкретной семьи. В этом смысле полезен опыт вышеупомянутой благотворительной программы «Уверенное начало». Однако не стоит ограничиваться только ранним возрастом ребенка.

К факторам, оказывающим позитивное влияние на функционирование семьи с ребенком-инвалидом, можно отнести также:

-

• межведомственное взаимодействие государственных, коммерческих, некоммерческих структур, оказывающих медицинскую помощь, реабилитацию и социальные услуги, для адресной, дифференцированной и своевременной поддержки семьи с ребенком-инвалидом;

-

• наличие посредника между системой оказания медицинской помощи и реабилитации, системой социальной защиты населения и семьей, обеспечивающего быстрое и действенное реагирование на возникающие проблемы, требующие участия названных систем в жизни семьи и ребенка, в том числе содействие в оперативном поиске необходимых специалистов;

-

• удовлетворенность семьи порядком и качеством оказываемых услуг;

-

• удовлетворенность родителей результатами лечения и реабилитации ребенка;

-

• удовлетворенность уровнем финансовой и иной поддержки со стороны системы социальной защиты населения;

-

• создание доступной внешней и внутрисемейной среды, обеспечивающей достойное проживание всех членов семьи;

-

• создание условий, способствующих самореализации родителей;

-

• закрепление в общественном сознании моральных ценностей и норм помощи нуждающимся для обеспечения достойной повседневной жизни;

-

• уровень развития инфраструктуры (доступной среды) для инвалидов в целом, в том числе для семей с детьми-инвалидами.

Список литературы Особенности и факторы функционирования семьи с ребенком-инвалидом: социологический анализ

- Богатырева Д.М. Технологии межсекторного взаимодействия в процессе социального обслуживания семьи с ребенком-инвалидом // Актуальные проблемы современного социального знания: мат. Всерос. науч.-практ. конф. с международ. участием. Красноярск, 2018. С. 56-58.

- Вдовина М.В. Социальная работа с семьями, находящимися в социально опасном положении: развитие индивидуально-профилактического подхода // Теория и практика общественного развития. 2016. № 11. С. 9-12.

- Вдовина М.В., Семочкина Н.Н. Социальное здоровье семьи с ребенком-инвалидом в период раннего детства и в школьные годы // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2021. Т. 29, № 2. С. 287-292. https://doi/org/. DOI: 10.32687/0869-866X-2021-29-2-287-292

- Зелинская Д.И., Терлецкая Р.Н. Инвалидность детского населения России (современные правовые и медико-социальные процессы): монография. М., 2019. 194 с.

- Лебедева Л.Г. Повседневная межпоколенческая взаимопомощь в семье: социологический анализ // Социальная политика и социология. 2020. Т. 19, № 2 (135). С. 90-97. DOI: 10.17922/2071-3665-2020-19-2-90-97

- Разенкова Ю.А. Об идеологических противоречиях в отечественной практике ранней помощи // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2017. № 4. С. 3-8.

- Селигман М., Дарлинг Р. Обычные семьи, особые дети / пер. с англ. Н.Л. Холмогорова. 2-е изд. М., 2009. 368 с.

- Ярская-Смирнова Е.Р., Ярская В.Н. Агентная позиция людей с инвалидностью в городском пространстве // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2020. № 56. С. 223-234. DOI: 10.17223/1998863X/56/20