Особенности и инновационные направления освоения ресурсов высоковязких нефтей

Автор: Рузин Л.М.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 2, 2010 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена оценке состояния работ по освоению и внедрению совре- менных технологий добычи высоковязких нефтей (ВВН) в Республике Коми, от чего зависит решение главной проблемы нефтяной отрасли - проблемы увеличения нефтеотдачи. Выполнен анализ факторов, сдерживающих освое- ние залежей высоковязких нефтей. Предложены перспективные технологии разработки залежей высоковязких нефтей РК.

Высоковязкие нефти, нефтеотдача, тепловые методы добычи, новые технологии увеличения нефтеотдачи, учебно-производственные полигоны

Короткий адрес: https://sciup.org/14992394

IDR: 14992394 | УДК: 622.276(470.13)

Текст научной статьи Особенности и инновационные направления освоения ресурсов высоковязких нефтей

За последние 30 лет в РФ средняя проектная нефтеотдача снизилась с 40-41 до 33-34 %, что, безусловно, связано с ухудшением структуры запасов, т.е с увеличением доли трудноизвлекаемых запасов, в том числе объектов с аномальными нефтями. Поскольку ухудшение структуры запасов это ожидаемый и неизбежный процесс, то на него должен быть соответствующий вызов нефтяной науки. И надо сказать, что для большинства таких объектов в мировой практике имеются и широко применяются современные технологии, адекватные самым сложным геологическим условиям залежей. К таким технологиям относятся тепловые, газовые, химические, микробиологические методы и их различные модификации и комбинации.

Однако в РФ практически все месторождения, независимо от особенностей их геологической характеристики, продолжают разрабатываться с применением традиционных технологий с заводнением или на естественном режиме. Совершенно очевидно, что применение заводнения не оправдывает себя практически на всех месторождениях с карбонатными, трещиновато-пористыми коллекторами и с аномальными нефтями. На многих таких месторождениях нефтеотдача меньше 15-20 %, что недопустимо. Характерен пример разработки двух соседних пермо-карбоновых залежей Возейского и Усинского месторождений, представленных трещиноватым карбонатным коллектором. Ожидаемая конечная нефтеотдача пермо-карбоновой залежи Возейского месторождения, содержащей легкую нефть и разрабатываемой с заводнением, не превысит 15%. В то же время нефтеотдача аналогичной залежи Усинского месторождения с более сложным и неоднородным строением коллектора, содержащего нефть вязкостью 700 мПа.с, при тепловом воздействии на пласт составляет не менее 30%. Это объясняется тем, что при закачке в трещиноватый пласт холодной воды низкопроницаемые коллектора, содержащие основные запасы нефти, оказываются блокированными водой, заполнившей высокопроницаемые каналы и их практически невозможно вовлечь в разработку. Понятно, что для таких объектов необходимы новые технологии, позволяющие эффективно воздействовать именно на низкопроницаемые коллектора. К таким технологиям относятся тепловые методы. При закачке в залежь теплоносителя, который также прорывается по высокопроницаемым зонам, менее проницаемые коллектора прогреваются за счет теплопроводности и вовлекаются в разработку за счет целого ряда эффективных механизмов нефтеизвлечения, инициированных тепловой энергией. Эти механизмы нами хорошо изучены в процессе лабораторных исследований. Учитывая это, в качестве перспективных объектов для применения тепловых методов могут рассматриваться также залежи легкой нефти, приуроченные к карбонатным и трещиновато-пористым коллекторам, особенно с гидрофобной характеристикой.

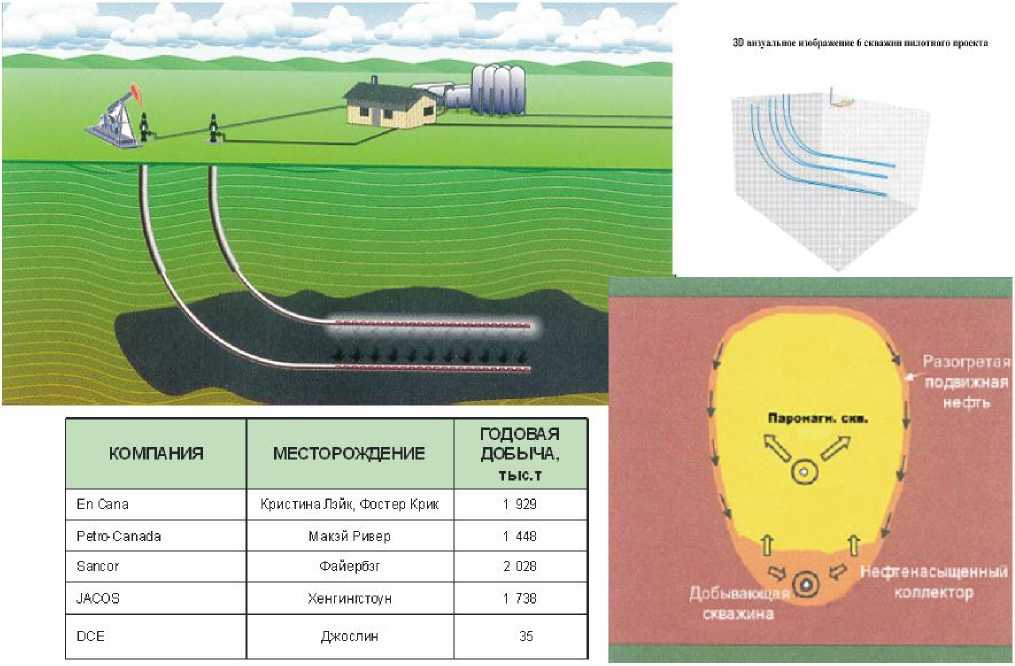

Во многих странах (США и др.) средняя проектная нефтеотдача повышается до 41 %, в том числе и за счет широкого применения современных технологий. При этом структура запасов значительно хуже, чем в РФ. Из 360 проектов по применению современных методов увеличения нефтеотдачи (МУН), реализуемых в мире на 01.01.2008 г,, 166 проектов (46%) приходится на тепловые методы (в основном паротепловые), причем 70 проектов (42%) реализуются в США [1]. Анализ показывает, что тепловые методы эффективно применяют в широком диапазоне вязкостей нефти (от 20 до 5 млн. мПа.с) на залежах, представленных крайне неоднородными, трещиноватыми коллекторами. Даже в условиях, которые считаются экстремальными для заводнения, средний коэффициент извлечения нефти при тепловом воздействии на пласт составляет 51% и в редких случаях достигает 60-70% [2]. Ни на одном месторождении легкой нефти, разрабатываемом с заводнением, не достигнута такая нефтеотдача. В последние годы в разных странах мира ежегодно добывается около 80 млн. т нефти за счет тепловых технологий, что составляет 65% от всей мировой добычи с применением МУН [1].

Актуальность проблемы освоения высоковязких нефтей (ВВН) для Республики Коми обусловлена тем, что здесь они составляют около 50% всех разведанных запасов. В настоящее время это единственный район в РФ, где в широком промышленном масштабе десятки лет добывается аномально вязкая нефть с применением современных термических технологий. На 01.01.2009 г. здесь добыто около 80 млн.т нефти, в том числе около 29 млн.т за счет закачки в пласты пара. Из 2 млн. т ежегодной добычи высоковязкой нефти около половины добывается за счет применения тепловых методов. В процессе разработки этих месторождений накоплен большой промысловый опыт освоения новых технологий и технических средств добычи ВВН в различных геолого-промысловых условиях, создан уникальный термошахтный метод, позволивший повысить нефтеотдачу пласта с 5 до 55 – 60 %, впервые в РФ освоены технология и технические средства для закачки пара с температурой свыше 300 ºС на глубину до 1400 м на Усинском месторождении [3].

Несмотря на эти достижения, приходится констатировать, что потенциал огромных ресурсов ВВН и в нашем районе используется недостаточно: объемы закачки пара и добычи нефти в последние 10 лет практически не растут, а темпы отбора нефти составляют всего 0,6% от начальных извлекаемых запасов. Самая крупная в регионе пермокарбоновая залежь Усинского месторождения с остаточными геологическими запасами аномально вязкой нефти около 680 млн.т разрабатывается с 1977 г. Залежь представлена трещинно-поровокавернозным карбонатным коллектором очень сложного строения. Анализ промысловых данных однозначно показал, что применение традиционных способов разработки пермо-карбоновой залежи не позволяет повысить нефтеотдачу пласта более 78% [2]. В настоящее время 85% всех запасов залежи продолжает разрабатываться на неэффективном естественном, в основном упруговодонапорном режиме. Это привело при нефтеотдаче 7,5 % к росту обводненности скважин до 83% и переходу залежи в характерную для водонапорного режима 4-ю стадию разработки. Закачка на залежи пара проектных параметров ведется с 1991 г. При этом наибольшая эффективность получена от пароциклических обработок (ПЦО) скважин. Их основной недостаток в системе вертикальных скважин – невозможность повысить нефтеотдачу пласта свыше 15 %. В то же время традиционная технология площадной закачки пара в условиях обводненного карбонатного коллектора недостаточно эффективна из-за преждевременных прорывов пара по суперколлекторам, низкого коэффициента охвата и сложности регулирования процесса. Кроме того, с увеличением базовой обводненности скважин свыше 70% паронефтяное отношение растет до недопустимых значений.

Одним из наиболее перспективных направлений радикального повышения нефтеотдачи крайне неоднородного обводненного пласта является использование для паротеплового воздействия на пласт горизонтальных скважин, боковых и радиальных отводов. Это позволяет адресно вскрывать слабо выработанные низкопроницаемые интервалы разреза и воздействовать на них паром. Расчеты показывают, что за счет использования таких скважин можно почти в два раза повысить охват залежи пароциклическими обработками и получить нефтеотдачу свыше 30 %. В университете разработаны и запатентованы технологии, основанные на использовании горизонтального бурения [4,5].

Применяемое на Усе оборудование канадской фирмы Rad Tech позволяет пробурить на одном уровне до четырех отводов длиной 100 м с использованием мощных гидромониторных насадок. Затраты на бурение четырех радиальных отводов в семь-восемь раз меньше стоимости бурения одной вертикальной скважины. До сих пор радиальные стволы использовались только для добычи нефти. На Усинском месторождении впервые в практике нефтедобычи начаты опытные работы по закачке в радиальные отводы пара.

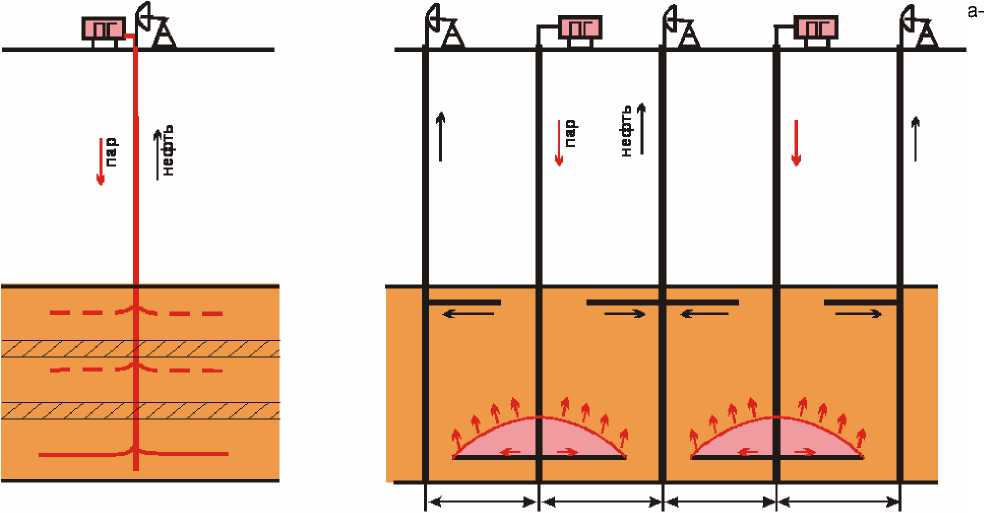

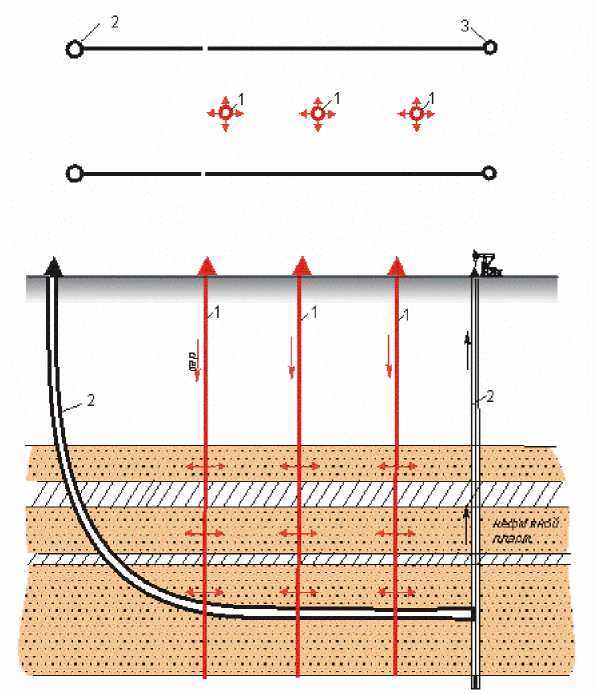

На рис. 1 показаны технологии паротеплового воздействия на пласт, основанные на использовании радиальных отводов для слоистых и массивных зон залежи. Суть технологии для слоистых зон состоит в последовательном разбуривании и обработке паром всей толщи продуктивного разреза в радиусе до 100 – 150 м. Технология для массивных зон залежи предусматривает вытеснение нефти в системе радиальных отводов снизу вверх. Первые результаты опытных работ по паротепловой обработке радиальных отводов, выполненные по восьми скважинам пермо-карбоновой залежи Усинского месторождения, оцениваются положительно.

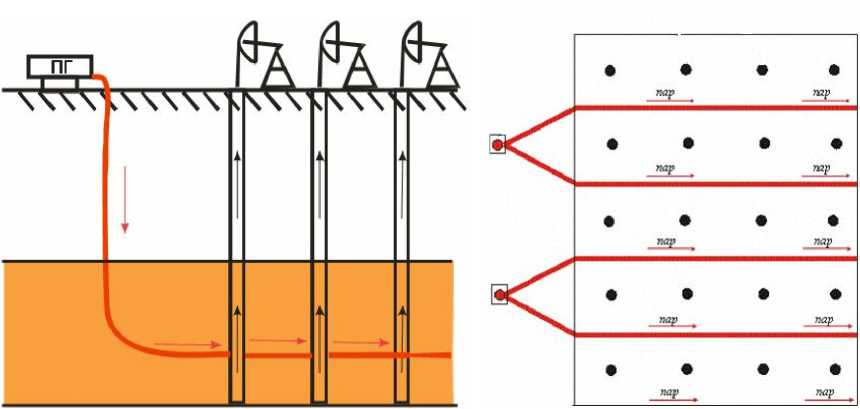

Одним из перспективных вариантов разработки пермо-карбоновой залежи является также использование горизонтальных скважин (ГС). Большая часть залежи разбурена вертикальными скважинами, расстояние между которыми составляет 150-200 м. Основная часть пробуренного фонда по техническим причинам не может быть использована для закачки в них пара. Пароциклическая обработка таких скважин может быть осуществлена с использованием горизонтальных скважин, пробуренных между рядами вертикальных скважин (рис. 2). Через одну ГС при длине горизонтальной части 500 м можно обработать паром до пяти-шести вертикальных скважин.

125 м 125 м 125 м 125 м

Рис. 1. Технологии теплового воздействия через радиальные отводы.

Рис. 2. Пароциклическая обработка пробуренных вертикальных скважин через горизонтальные.

Освоение технологии закачки пара через горизонтальные скважины – это единственный вариант ввода в тепловое воздействие больших запасов нефти (около 140 млн.т), расположенных в охранных зонах месторождения, где бурение вертикальных скважин невозможно. Важнейшим преимуществом всех рекомендуемых технологий является возможность их применения в разбуренных и значительной степени обустроенных зонах залежи, что позволяет значительно снизить затраты на подготовку площадей для теплового воздействия на пласт.

Анализ состояния разработки пермо-карбоновой залежи показал, что, если в ближайшее время не будут приняты меры по ускорению темпов их применения, то конечная нефтеотдача залежи будет намного меньше проектной (33%). Это связано с постоянным ухудшением базовых условий применения тепловых методов на площадях естественного режима.

Ярегское месторождение, содержащее нефть вязкостью до 20 тыс. мПа.с в трещиновато-пористом терригенном коллекторе, разрабатывается более 70 лет, в течение которых был испытан широкий спектр различных технологий добычи высоковязкой нефти в шахтных условиях и с поверхности. В настоящее время из трех площадей месторождения (Ярегской, Лыаельской и Вежавожской) в разработке находится только Ярегская площадь, где использу-

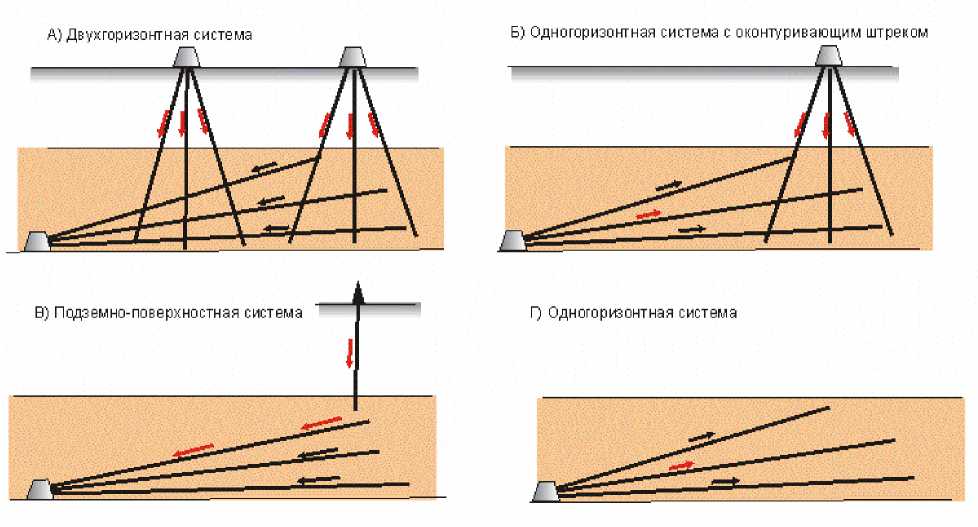

Рис. 3. Термошахтные технологии, применяемые на Ярегском месторождении.

ется термошахтная технология. Во всех применяемых системах разработки нефть отбирается через плотную сетку пологовосходящих скважин длиной до 300 м, пробуренных из горных выработок, расположенных в нижней части пласта (рис. 3).

Отличие систем разработки состоит в способе подачи в пласт пара. Наибольшей тепловой эффективностью и минимальными затратами характеризуется одногоризонтная система, при которой для закачки пара и отбора нефти используются подземные скважины. Несмотря на это, без должного обоснования и объективного сопоставления альтернативных технологий на месторождении осуществлен преждевременный переход к промышленному применению подземно-поверхностного способа, включающего дополнительное бурение дорогостоящих нагнетательных скважин с поверхности для подачи пара с высоким давлением в горизонтальные скважины. Бесперспективность этой технологии обусловлена не только большими затратами на бурение и обустройство поверхности, но и невозможностью закачки пара с повышенным давлением в условиях залежи, ранее разбуренной плотной сеткой скважин, через которые пар прорывает-

Рис. 4. Комбинированная технология разработки Ярег-ского месторождения.

ся в старые горные выработки. При этом увеличивается паронефтяное отношение и снижается добыча нефти. К сожалению, более эффективные альтернативные технологии, учитывающие особенности геолого-промысловой характеристики вводимых в разработку площадей, осваиваются крайне медленно.

На рис. 4 показана технология, в которой совмещены преимущества шахтного и поверхностного методов. Суть ее в том, что существующие горные выработки используются только для разбуривания участков по плотной сетке недорогих и идеально расположенных пологовосходящих нагнетательных и добывающих скважин. Эксплуатация подготовленных участков осуществляется с поверхности через три-четыре скважины.

Учитывая недостатки шахтного метода (большие затраты на строительство горношахтных сооружений, длительный срок строительства шахт, неудовлетворительные условия труда работающих), в настоящее время на Яреге проводятся опытные работы по освоению традиционных поверхностных технологий добычи нефти. Одна из таких техноло-

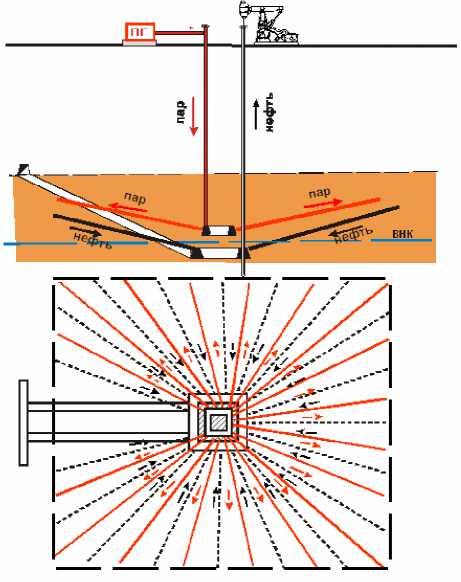

Рис. 5. Метод гравитационного дренажа.

гий (канадская технология термогравитационного дренирования пласта) испытывалась на участке ОПУ-3 Ярег-ского месторождения (рис. 5). Опыт показал на ее недостаточную эффективность из-за недопустимо большого паронефтяного отношения.

На рис. 6 представлена одна из перспективных технологий разработки ярегского пласта с поверхности, которая учитывает особенности геолого-промысловой характеристики пласта и опыт разработки Яреги в шахтных условиях и с поверхности [2]. В этой комбинированной технологии для закачки пара используются вертикальные скважины, благодаря чему достигается высокий охват вытеснением слоисто-неоднородного пласта. Для отбора нефти используются горизонтальные скважины, пересекающие систему вертикальных трещин.

К причинам, сдерживающим освоение залежей ВВН, как и других объектов с трудноизвлекаемыми запасами, относятся следующие:

-

- выбор технологий для промышленного применения осуществляется без достаточно серьезных обоснований, без проведения качественных опытнопромышленных испытаний с сопоставлением альтернативных технологий в

Рис. 6. Комбинированная технология с использованием вертикальных и горизонтальных скважин.

близких геолого-промысловых условиях. В последнее время в стране не проводятся комплексные научные исследования (теоретические, лабораторные, математическое моделирование) по решению этой сложной и наукоемкой проблемы;

-

- отсутствуют необходимые регламенты, устанавливающие порядок освоения таких сложных объектов, в частности порядок проектирования и проведения ОПР, и самое главное специальные экономические условия, стимулирующие качественное проведение опытно-промышленных работ (ОПР) недропользователями;

-

- острый недостаток квалифицированных кадров в очень специфичной области, какой является методология освоения ресурсов ВВН с применением сложных технологий;

-

- недостаточное участие государства в решении проблемы освоения ресурсов ВВН и повышения нефтеотдачи пластов.

В нашем регионе есть уникальная возможность создания в нефтяной шахте учебнопроизводственной лаборатории, где в натуральных условиях можно изучать геологическое строение пласта, механизм нефтеотдачи, отрабатывать различные технологии бурения и конструкции скважин различной конфигурации. С этих позиций рекомендуется вынести на Центральную комиссию по разработке нефтяных месторождений рассмотрение следующих мероприятий по повышению эффективности освоения ресурсов ВВН:

-

- создать на базе Ярегского и Усинского месторождений научно-производственный центр (НПЦ) по высоковязким нефтям федерального значения, в рамках которого организовать теоретические, лабораторные исследования, математическое моделирование по оценке эффективности современных технологий;

-

- придать НПЦ базовые учебно-производственные полигоны на Ярегском месторождении в

шахте и на поверхности для отработки современных технологий и технических средств, стажировки и обучения квалифицированных кадров в области освоения ресурсов ВВН;

-

- разработать специальные регламенты, устанавливающие порядок проектирования и проведения ОПР по испытанию современных технологий, а также экономические условия, стимулирующие эти работы;

-

- обобщить и проанализировать 30-летний опыт разработки уникальных Ярегского и Усинского месторождений аномально вязких нефтей шахтным способом и с поверхности и рассмотреть результаты анализа на ЦКР.

Список литературы Особенности и инновационные направления освоения ресурсов высоковязких нефтей

- Дияшев Р.Н. О тенденциях применения методов увеличения нефтеотдачи в мире//Актуальные проблемы поздней стадии освоения нефтегазодобывающих регионов: Материалы Международной научно-практической конференции. Казань: Изд-во «ФЭН» АНРТ, 2008. С. 143-148.

- Рузин Л.М., Чупров И.Ф. Технологические принципы разработки залежей аномально вязких нефтей и битумов. Ухта: УГТУ, 2007. 244 с.

- Рузин Л.М., Урсегов С.О. Развитие тепловых методов разработки пермо-карбоновой залежи Усинского месторождения//Нефтепромысловое дело, 2004. №4. С. 39-43.

- Патент №2232263 РФ, МКИ В 21 43/24. Способ разработки залежи высоковязкой нефти/Л.М.Рузин. 2004. 4 с.

- Патент №2268356 РФ, МКИ В 43/24. Способ теплового воздействия на залежь высоковязкой нефти/Л.М.Рузин, М.В.Чертенков. 2006. 4 с.