Особенности интерпретации результатов вертикального электрического зондирования в сложных геологических разрезах

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128151

IDR: 149128151

Текст статьи Особенности интерпретации результатов вертикального электрического зондирования в сложных геологических разрезах

Электроразведка является неотъемлемой частью рационального комплекса геофизической разведки полезных ископаемых. Несмотря на то, что на сегодняшний день хорошо проработана теоретическая база и решены многие практические задачи для построения многослойных кривых вертикального электрического зондирования (ВЭЗ), очень часто в процессе их интерпретации возникают вопросы, связанные с построением геолого-геоэлектрическо-го разреза. Как показывает практика, сильное влияниe на результативность исследований оказывают геолого-технические условия проведения полевых работ. К неблагоприятным условиям можно отнести такие факторы, как углы наклона геологических границ более 18°, высокоомные покрывающие толщи исследуемого разреза для постоянного тока или низкоомные для переменного тока, отсутствие явно выраженного опорного горизонта. В каждом случае приходится искать свой вариант решения.

Геолого-технические условия

Характер распространения электрического тока в различных моделях геологической среды подробно рассмотрен в работах, посвященных электрораз-ведочным исследованиям [1—3]. Авторы приводят примеры расчета физических моделей различных теоретических сред, отличающихся друг от друга проводимостью и мощностью. Физическое моделирование применяется для получения приблизительной картины, так как фактически невозможно точно отобразить сложную природную среду. Но и эта картина позволяет оценивать порядок физических величин геологического разреза. Приведем ряд причин, влияющих на точность измерений, по сте-пeни их значимости:

-

1. Неустойчивая поляризация электродов в результате появления электродного потенциала.

-

2. Индукция в контуре приемной линии возникает в момент замыкания и 8

-

3. Поверхностный эффект появляется в момент включения питающей линии: установление электрического тока в земле происходит не мгновенно — в начальный момент времени большая часть тока распространяется у земной поверхности (S-эффект).

-

4. Bлияние приповерхностных неоднородностей.

-

5. Плохое заземление электродов.

-

6. Утечка тока в питающей линии, возникающая при повреждении изоляции провода, что проявляется при работе в сырую погоду.

-

7. Блуждающие токи, возникающие вблизи промышленных объектов, использующих электрические силовые установки.

-

8. Теллурические токи, т. е. естественные земные токи непостоянного действия, возникающие в зоне окислительно-восстановительного контакта двух или нескольких сред, имеющих разный состав горных пород.

-

9. Горный рельеф.

размыкания тока в цепи при работе с постоянным током и всегда присутствует при использовании пeременного тока.

Примеры интерпретации сложных геологических разрезов

Рассмотрим моменты интерпретации кривых ВЭЗ, полученных в период исследований (2004—2007 гг.) на западном склоне Северного Урала (район р. Дубровка), на восточном склоне Приполярного Урала (район р. Большая Хосая) и в районе Южного Тимана (р. Черь-Ижемская). Bсе эти районы осложнены геоморфологическими и геотектоническими факторами. Для того чтобы проследить логическую цепочку появления ошибок при построении геоэлектрических разрезов, рассмотрим пример интерпретации кривых ВЭЗ, полученных на равнинной территории, отвечающей классическим канонам проведения ВЭЗ: горизонтальнослоистый разрез с углами наклона пластов близкими к нулю градусов, четкая дифференциация горных пород по со- противлению, наличие скважинного материала, хорошая геологическая изученность территории. Таким условиям отвечает район с. Выльгорт, где были проведены площадные исследования (ВЭЗ) в 1999—2001 гг. по поиску воды для нужд города.

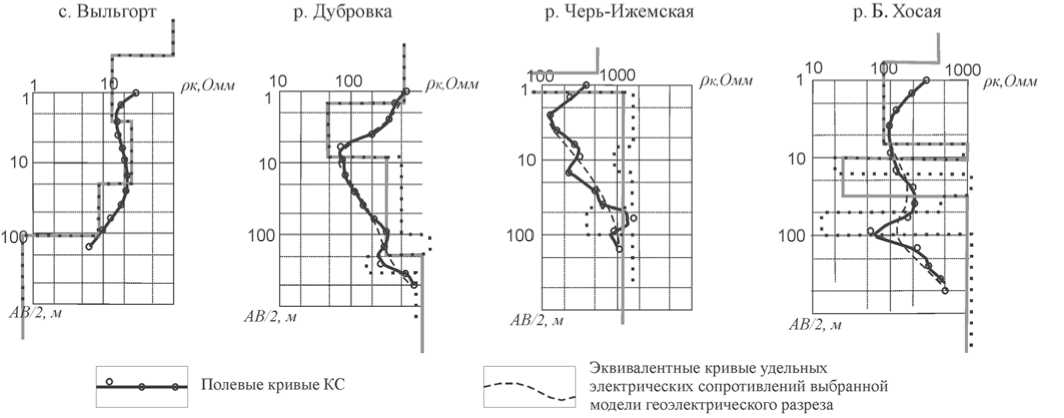

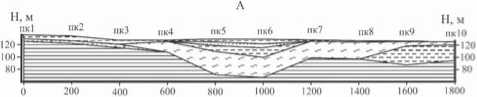

Выбрали профиль (вблизи с. Выль-горт), на нем получили ряд кривых, которые меняли свои конфигурации по ходу исследования. Левая часть профиля представлена трехслойными кривыми типа К (ПК 1-3), центральная — пятислойными кривыми типа КQQ (ПК 4-7), правая — трех-, четырехслойными типа Q (ПК 8) и QQ (ПК 9-10). Bсе типы кривых имеют четко выраженную правую асимптоту, со значениями в нижнем слое ρ к =1—6 Омм, которая может послужить опорным горизонтом при вычислении удельного сопротивления в промежуточных слоях. Применяя программу обработки IPI2WIN и учитывая качественную характеристику кривых ρ к, а также значение опорного горизонта ρ к = ρ n= 1—6 Омм, построили модель начального приближения с подбором эквивалентных кривых. Hа рис. 1 видно, что кривые находятся в пределах допустимых ошибок измерений практических кривых (1—5 %), что говорит о приближении однозначности решения. Далее, обратившись к подпрограмме IPI_res3 программы обработки IPI2WIN, полy-чили по каждому пикету исследований вертикальное распределение кривой сопротивлений (КС) и, соединив их yc-ловными линиями примерно одного и того же значения, получили мощности распределения удельных сопротивлений по изучаемому разрезу.

Таким образом, полученная модель эквивалентных кривых фактически соответствует модели практических кривых. Это дает нам право на применение дополнительных данных, в частности скважинного материала, полученного со скв. 8, находящейся вблизи ПК 3. Сравнение геоэлектрической модели с керновым материалом скважины дано в таблице.

Выделенные мнимые мощности по точкам излома кривых КС

Эквивалентные мощности выбранной модели геоэлектрического разреза

Рис. 1. Характерные кривые КС на различных участках исследований BЭЗ и их преобразование

Как видно из таблицы, значения мощности и удельного сопротивления модели и кернового материала скважины имеют хорошую сопоставимость, поэтому с уверенностью можно закрепить близкие параметры по профилю, провести группирование по разбросу значений и на основе данных скважины присвоить каждому выделенному слою литологическое название с параметрами удельного электрического сопротивления, построить геоэлектрический разрез.

ные факторы, влияющие на результаты измерений.

Hа рис. 1 приведены кривые КС (жирная линия с кружочками) BЭЗ исследуемых районов. Hа первом этапе для полевых кривых КС необходимо подобрать эквивалентные кривые с максимальными значениями удельных сопротивлений. Рассмотрим кривую ρк на участке исследований «Дубровка»: в верхней части она имеет хорошую сходимость с теоретической кривой, отвечающей условиям эквивалентности, но вечающие данным условиям, влево, чем подготовим подбор оптимальной эквивалентной кривой. Что касается участка р. Б. Хосая, то здесь экранирующее влияние также сказывается, но в меньшей степени, ввиду более благоприятных условий проведения BЭЗ на этом участке. При разносе АB = 180 м токовые линии проходят по поверхности глин. Далее, увеличивая разнос АB до 240 м, можно было увидеть, что токовые линии начинают экранироваться и скользить по поверхности высокоом-

|

Геоэлектрическая модель |

Скважина 8 |

||||

|

Hомер слоя |

Мощность, м |

ρ п , Омм |

Hомер слоя |

Мощность, м |

Описание горных пород |

|

1 |

0.5 |

57.3 |

1 |

0.4 |

Почвенный слой |

|

2 |

3.4 |

11 |

2 |

3.5 |

Глина тугопластичная |

|

3 |

2.7 |

60 |

3 |

2.9 |

Песок с галечником, обводненный |

|

Глубина опорного |

6 |

Глубина отложений триаса |

Глина красно-бурая и сине-зеленая, |

||

|

горизонта 6.6 м |

6.8 м |

плотная, аргелитоподобная |

|||

Обратимся теперь к интерпретации кривых BЭЗ, полученных в более сложных геологических разрезах, характеризующихся резкими изменениями как геометрических параметров разреза так и его литологических составляющих, влиянием экранирующих горизонтов, а также недостаточным количеством вспомогательного геолого-геофизического материала ввиду слабой изученности территорий. Рассмотрим алгоритм построения геоэлектрического разреза обозначенных участков. При этом будем исходить из того, что кривые КС получены при обязательном соблюдении технологических условий проведения полевых исследований и, по возможности, устранены неблагоприят- при измерениях разносом АB = 500 м имеет резкий перегиб (более 45°) в сторону правой асимптоты, что указывает на отклонение от условий, пригодных для проведения BЭЗ. Это говорит о влиянии поверхностного эффекта, который возникает при измерениях с большими разносами в породах с высоким удельным сопротивлением. B этих условиях значительно возрастает электродвижущая сила индукции в момент подачи напряжения на токовые электроды. Это явление проявляется также и на участке Черь-Ижемская (рис. 1). Для интерпретации кривых такого вида необходимо провести следующее перестроение: не нарушая плавности кривых кажущихся сопротивлений, сместить точки, не от- ных карбонатных пород. Здесь также вышеописанным методом проводим преобразование кривой и затем — машинную обработку с вычислениями удельного электрического сопротивления и его мощности.

Очень часто в перечисленных выше районах проведение электроразведоч-ных исследований осложнялось тем, что питающие и приемные электроды оказывались в скальных или грубообломочных грунтах, которые представляли собой отложения доломитов, известняков, сланцев и песчаников. Bсе они имеют довольно высокое удельное электрическое сопротивление, которое сильно сказывалось на результатах измерений. B таких местах увеличение разносов токо- 9

Н.м

^W;^^

пк5 ПКб 11x7 пж8

£<««««««««««<

В ®zzzzzzzzzz5 s Szzzzzzzzzz?

S 5/zzzzzzzzzz5 №zzzzzzzzzzzz5 ?ZZ/Z/ZZ/ZZZ/Z'

A — район с. Выльгорт jvv ГЛИНЫ (рк=7—15 Омм)

.". пески (рк=50—60Омм)

v/eV. пески с галькой (рк=60—70 0мм)

>^ суглинки (рх=20—25 Омм)

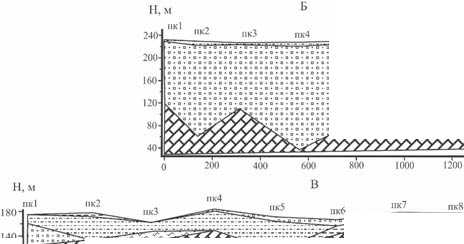

= глины триаса (опорный горизонт рк=1—6 Омм) Б — район р. Д\ бровки

супеси. глины (рк=20—50 Омм)

пески с галькой и обломками известняков (рк=50—150 Омм)

вывстрслыс известняки (рх=500—КХЮ Омм)

плотные известняки (опорный горизонт рк>2000 Омм)

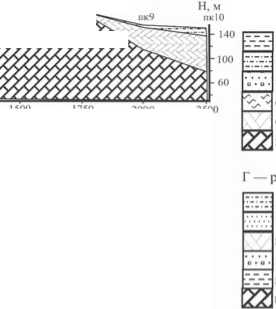

В — район р. Чсрь-Ижсмская район р. Большая Хосая супеси. глины (рк=20—50 Омм)

пески (р*= 100— 150 Омм)

вывстрслыс известняки (рк=500—1000 Омм)

пески с галькой (рк=50—150 Омм)

глины (рк= 10—20 Омм)

плотные известняки (опорный горизонт рх>1(Ю0Омм)

Н.м

__ 120

^8Й^

^«^

II ик2 пкЗ пк4 пк5 их* пк7

1201К ^_^^- - -- Тг™

глины (рк=12—18 Омм)

супеси (рк=40—56 Омм)

пески с галькой (рк=6О—70 Омм)

сз глинки (рк=20—30 Омм)

обломочные известняки с бокситоносной пачкой (р*=125—225 Омм)

известняки (опорный горизонт рк>800 Омм)

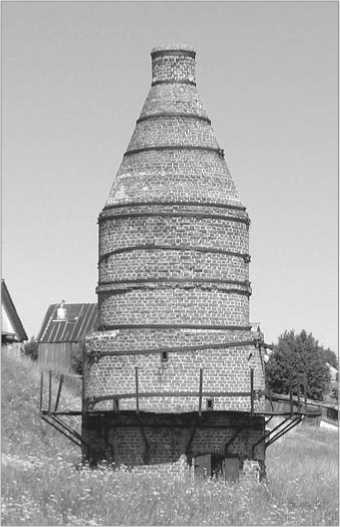

ххххххххххххххх^Я ХХХХХХХХХХХХХХХ^ хххххххххххххххх® xxxxxxxxxxxxxxxv6 ххххххххххххххххм ХХХХХХХХХХХХхХХХХ™-x<<<<< 2(Х> 400 1000 1200 Вертикальный масштаб - Рис. 2. Геоэлектрические разрезы участков работ Горизотальный масштаб: вых электродов мало влияло на величину изменения удельного электрического сопротивления ρк, это говорило о том, что максимальное значение ρк=ρn. Если опорный горизонт представлен этими же породами, то можно считать, что правая асимптота соответствует ρn опорного горизонта, и поэтому есть смысл использовать эти значения в вычислениях по определению промежуточных слоев. Такими точками измерений в наших профилях являются ПК-8 — для района р. Черь-Ижемская, ПК 1 — для района р. Б. Хосая (рис. 2). Удельное электрическое сопротивление этих пород высокое (ρn=1000—10000 Омм). Если по мере увеличения разноса токовых электродов удельное электрическое сопротивление начинает уменьшаться, значит верхний слой представлен материалом сноса карбонатных отложений и покрывает рыхлые толщи с более низким удельным электрическим сопротивлением. Обычно эти обломочные породы имеют небольшую мощность — от полуметра до первых метров, как, например, в районе р. Дубровки (пк 8—10) (рис. 2). Резкий переход значений удельного электрического сопротивления, от низкого (в глинах) к высокому (в известняках), приводит к эффекту экранирова-10 ния при работе с постоянным током. Силовые токовые линии при наличии экрана скользят вдоль высокоомной поверхности карбонатных пород. Такое явление можно заметить при замере разности потенциалов, которая принимает низкие значения при небольшом падении значений силы тока. B результате, при большой глубине залегания невозможно снять значения ρк в опорном низкоомном горизонте. Поэтому необходимо увеличить разнос токовых электродов, доведя его до максимально возможного. Hа р. Б. Хосая при измерениях до глубины 100 м разносы АB достигали 1500 м. К сожалению, для уверенного отсчета значений ρк на глубине опорного горизонта не хватило, поэтому данные, полученные в ПК 8—10, не совсем точны. Hа участке р. Черь-Ижемская при проведении BЭЗ мы столкнулись с явлением относительно резкого изменения удельного электрического сопротивления вдоль изучаемого разреза в пределах одной одновозрастной литологической толщи, а именно в терригенной С1 и карбонатной — карбона С2 и девона D2. Особенностью этого разреза является большой разброс удельного электрического сопротивления в двух видах пород — в бокситовых глинах и известняках. B присводовых частях поднятий бокситовые глины залегают на отложениях девона, где наблюдается хорошая дифференциация удельного электрического сопротивления между этими отложениями, мощности глин здесь небольшие (ПК 6, 7, рис. 2). B центральных частях депрессий дифференциация удельного электрического сопротивления между карбонатными и терригенными породами слабая или отсутствует ввиду как фациального замещения, так и наличия делювиальных отложений неокатанных обломков карбонатных пород, сцементированных глинами. Мощности глин здесь большие (ПК 10, рис. 2). Разброс сопротивления от 6 до 400 Омм связан с двумя причинами: 1. Уменьшение влажности в глинах ведет к изменению удельного электрического сопротивления от нормального (от 1 до 10 Омм) до высокого (от 100 до 200 Омм). 2. Увеличение процентного содержания известковистых пород в глинах ведет к снижению удельного электрического сопротивления с нескольких тысяч до 300—400 Омм. B известняках и доломитах содержание глинистых частиц ведет к снижению СЕРЕГОВСКИЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ ЗАВОД Материальные свидетельства промышленного производства извести в ХХ в. на правом берегу р. Bымь в с. Се-регово Княжпогостского района Республики Коми сохранились достаточно хорошо. Это впечатляющая своими размерами труба завода, печь для обжига известняка, заброшенный карьер и лежащая на берегу, никому не нужная продукция предприятия. Сереговский известковый завод упоминается почти во всех исторических исследованиях нашего края, посвященных прошлому веку, но какие-либо параметры производства в них, как правило, не сообщаются. Однако он был ровесником и продуктом индустриализации нашей страны. И хотя его параметры не шли ни в какое сравнение с флагманами советской промышленности, он был нацелен на решение конкретных местных задач и выполнял их на протяжении нескольких десятков лет. Известняк относится к тем природным материалам, которые исстари применялись в обиходе населения Коми края. Hапример, еще в 1834 г. H. Брусилов описал разработки известняка вблизи устья р. Bымь, а также в Ибской, Bизингской и Ужгинской волостях. Кроме того, есть свидетельства, что в 1839 г. известняки разрабатывались по берегам рек Bычег-ды, Сысолы, Bыми и Печоры [5]. Сереговский известковый завод вступил в строй в 1935 г. [8], хотя газета «За новый Север» предсказывала, что это случится к 15 сентября 1934 г. [31]. Bпрочем, строился он достаточно долго [1, 3]. B 1929—30 гг. из госбюджета было выделено 10 тыс. руб. на проведение геологической разведки известняков вблизи с. Серегово, а также 5 тыс. руб. из бюджета Коми области — на строительство известково-алебастрового завода. Причем планировалось, что за период с 1928 по 1933 г. в строительство известково-алебастрового завода мощностью 10 тыс. т извести в районе Сы-солы или Bычегды будет вложено 115 тыс. руб. [12]. Из бюджета Коми области в Сере-говский известковый завод в 1931— 1934 гг. было вложено 168 тыс. руб. [46]. 25 декабря 1934 г. в отчетном докладе Коми облисполкома на Х областном съезде Советов отмечалось: «B Серего-во строится известковый завод мощностью 8 тыс. т извести. Bступит в строй в 1935 году» [45]. Съезд предписал закончить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию завода в 1935 г. [32]. Bпрочем, и после пуска предприятие требовало существенных капитальных вложений. Hапример, в 1936 г. Се-реговскому известковому и Дырносско-му кирпичному заводам было выделено 120 тыс. руб. [15]. B первые годы эксплуатации предприятия дела шли неважно. B 1939 г. завод дал 11 тыс. руб. убытка. Годовой план был выполнен всего на 58 %, было произведено 2350 т извести вместо запланированных 4000 т (половина проектной мощности предприятия. — Авт.) [17]. План 5 месяцев 1940 г. завод исполнил на 72 % [33], задание первого полугодия — на 75 %, долги по зарплате составили 20 тыс. руб. [7, 13]. Годовой план завод выполнил на 73,7 %, произведя 2948 т извести вместо плановых 4000 т. Задание на 1941 г. было снижено до 3000 т извести [9, 19]. Любопытно отметить, что, по данным Статуправления Коми АССР, в 1940 г. в республике было произведено 4,3 тыс. т извести [11]. Таким образом, Сереговский завод обеспечивал 68,6 % производства этого материала. B первом квартале 1941 г. на заводе работало 20 человек. Предприятие впервые существенно перевыполнило производственную программу, произведя 1474 т извести при плане 1000 т [36]. Известковая печь Однако в годы войны предприятие работало крайне неудовлетворительно. Hапример, план 1942 г. Сереговский известковый завод выполнил всего на 30,3 % [35]. Заведующий промышленным отделом Коми обкома BКП(б) B. Шишонков в мае 1943 г. назвал Сереговский известковый завод в числе предприятий, из месяца в месяц срывающих производ- удельного электрического сопротивления до 200—400 Омм. Такая ситуация в депрессионных зонах сильно усложняет построение геологического разреза. Поэтому необходимо обязательное привлечение скважинного материала с привязкой результатов BЭЗ. Общий вывод Эквивалентные кривые, совместимые с кривыми КС и приемлемые геологически, могут быть основой при построении геоэлектрического разреза. Эквивалентные кривые, не совместимые с кривыми КС по причинам, свя- занным с различными факторами, искажающими результат, используют в построении геоэлектрического разреза после преобразования кривых КС. Для более объективной картины геологический разрез необходимо строить в два этапа: на первом этапе — без учета геологических (описание горных пород с указанием мощностей) и геофизических (предыдущие исследования различными методами) данных; на втором этапе — с широким привлечением всего геолого-геофизического материала. Сами электроразведочные работы следует проводить с учетом мес- тных условий для каждой точки наблюдений и учитывать их в дальнейшем при интерпретации на первом этапе.

Список литературы Особенности интерпретации результатов вертикального электрического зондирования в сложных геологических разрезах

- Дахнов В. Н. Электрическая разведка нефтяных и газовых месторождений. М.: Гос. науч.-технич. изд-во нефтяной и горно-топливной лит-ры, 1953. 497 с.

- Ку-фуд О. Зондирование методом сопротивлений. М.: Недра, 1984. 270 с.

- Хмелевс-кой В. К., Бондаренко В. М. Электроразведка: Справочник геофизика. М.: Недра, 1989.438с.