Особенности исходного сырья из горных и лесостепных районов Алтая и сопредельных территорий (по материалам керамических комплексов эпохи неолита - раннего железного века)

Автор: Степанова Н.Ф.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXIII, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется исходное сырье для изготовления керамики из разных ландшафтных зон (горной, предгорной, степной и лесостепной Алтая, Тувы, Хакасии и Монголии). В рамках историко-культурного подхода по методике А. А. Бобринского изучалась керамика эпохи неолита - раннего железного века. Исследования показали, что в указанных регионах обычно применялось ожелезненное сырье и иногда неожелезненное. С эпохи неолита выявлено две традиции в использовании сырья, различающегося по пластичности: 1) низко- и среднепластичное; 2) пластичное. В горных районах распространены обе традиции, в степных и лесостепных преобладает применение пластичных глин. Выявлены признаки, отличающие низко- и среднепластичное сырье горных, степных и лесостепных районов. Прослежены различия в выборе сырья гончарами разных археологических культур в горных районах.

Исходное сырье, глины, технико-технологический анализ, степной и лесостепной алтай, керамика

Короткий адрес: https://sciup.org/145144910

IDR: 145144910 | УДК: 903.02

Текст научной статьи Особенности исходного сырья из горных и лесостепных районов Алтая и сопредельных территорий (по материалам керамических комплексов эпохи неолита - раннего железного века)

Керамика – один из важнейших источников информации о древнем населении, значение которого сложно переоценить. В рамках историко-культурного подхода по методике А.А. Бобринского проводятся исследования керамических комплексов от эпохи неолита до раннего железного века: боль- шемысской, афанасьевской, окуневской, елунин-ской, андроновской, пазырыкской, староалейской, каменской культур, ирбинского, крохалевского типов и др. (V–IV тыс. до н.э. – V–III вв. до н.э.) с Алтая, Тувы, Хакасии, Монголии [Бобринский, 1978, 1999; Степанова, 2010, 2015; Леонтьева, 2016; Ки- рюшин, Папин, Федорук, 2015; и др.]. Указанные территории включают горные, предгорные, степные и лесостепные районы. Ареал распространения одних археологических культур локализован в районах с одинаковым ландшафтом, других – охватывает как горные, так и лесостепные районы. Например, памятники большемысской культуры найдены в горной, предгорной и на равнинной территориях Алтая.

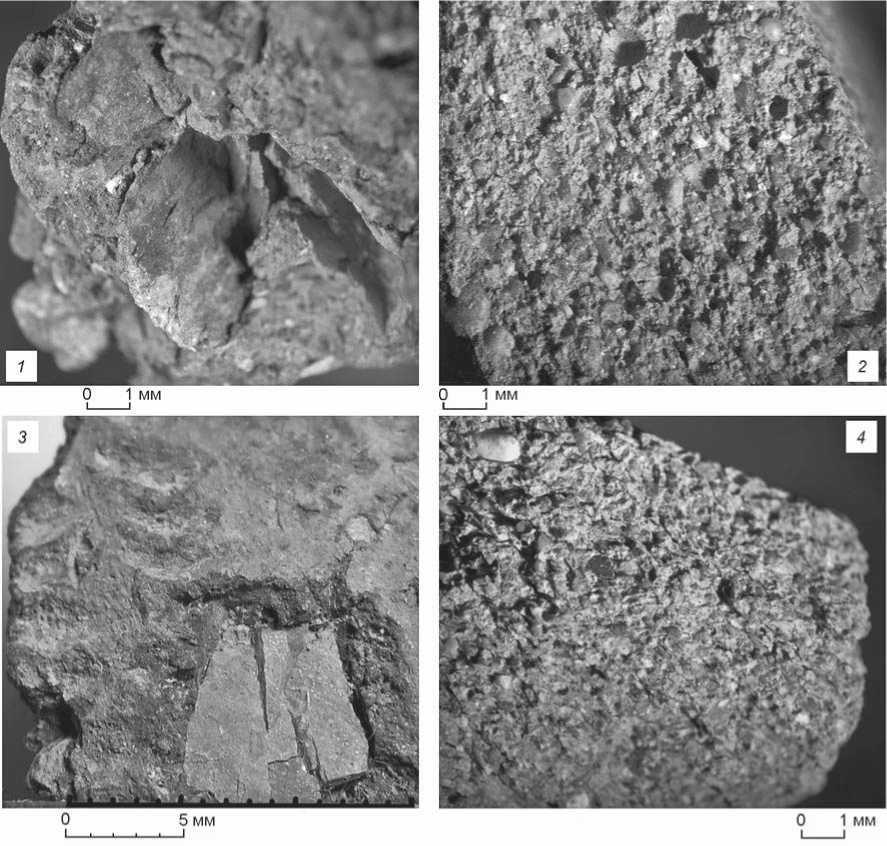

Основная задача данного исследования – изучение исходного сырья для изготовления керамики из разных ландшафтных зон. В рамках этой задачи изучались особенности исходного сырья, выделялись культурные традиции в навыках отбора исходного сырья и выявлялись местные и неместные источники сырья. С помощью бинокулярного микроскопа МБС-10 изучались свежие изломы и поверхности образцов. Устанавливались степень ожелезненно сти глин, характер содержащихся в них грубых примесей, случаи использования одной или двух глин. Для определения степени оже-лезненности глин они дополнительно нагревались в окислительной среде в муфельной печи при температуре 850° С. В общей сложности исследовано ок. 3 000 образцов из Алтая, Тувы, Хакасии, Монголии. Для сравнительного анализа привлекались данные технико-технологического анализа керамики из Центрального, Северного и Восточного Казахстана, а также современных глин (см. рисунок , 1 , 2 ) [Ломан, 1993; Бейсенов, Ломан, 2009; Рахимжано-ва, Зеленко, 2015; и др.].

В результате технико-технологического анализа выявлены особенности исходного сырья для целого ряда археологических культур и территорий. Полученные данные показывают, что использование исходного сырья обусловлено не только культурными традициями, но и ландшафтными характеристиками. Установлены отличия сырья из горной местности от сырья из степных и лесостепных районов по составу естественных примесей.

Горные районы. Исследована керамика эпохи неолита, бронзы, раннего железного века из Горного Алтая, Хакасии и Монголии. Во всех этих регионах сосуды изготавливались преимущественно из среднеожелезненного сырья. Слабоожелезнен-ное и неожелезненное сырье встречается очень редко. В изготовлении керамики в каждом из перечисленных регионов выявлено две традиции в использовании сырья по его пластично сти: 1) низко- и среднепластичное глиноподобное сырье, в котором соотношение глины и естественных минеральных примесей достигало от 1 : 5–6 до 1 : 1; 2) пластичные глины, в которых количество естественных примесей размером частиц от 0,2–0,5 мм и крупнее минимально (не более 3–5 на 1 кв. см). 402

В глиноподобном сырье встречаются обломки различных минералов, в т.ч. кварца, слюды, глинистого характера. Последние внешне напоминают плотные комочки глины. Их отличия от глины нередко выявляются только при механическом воздействии на них, видны в свежих изломах. Как правило, их характеризует повышенная плотность, ненарушенная структура, прослеживаемая в расположении мельчайших частиц. Сырье из разных регионов имеет некоторые особенности, в частности, по составу минералов и размерам частиц. Например, наиболее крупные частицы минералов размерами до 0,1 × 1,0 × 1,5 см и более зафиксированы в сырье из Горного Алтая (см. рисунок , 3 ).

Предгорные районы. Коллекции из предгорных районов происходят преимущественно из северных и северо-западных предгорий Алтая. Изучена керамика из поселенческих комплексов эпохи неолита, бронзы, раннего железного века. Зафиксировано использование качественно разного сырья: ожелезненного и неожелезненного, но сосуды из последнего встречаются очень редко. Керамика, как правило, изготовлена из пластичного сырья. Из низко- и среднепластичного сырья обнаружено всего несколько изделий. Из естественных примесей обычно фиксируется бурый железняк. Глины, полученные из разных источников, различаются размерами и количеством частиц бурого железняка, концентрацией пе ска, обычно пылевидного и мелкого (диаметр песчинок редко превышает 1 мм). Известны случаи, когда в сырье с памятников, располагающихся на крупных озерах, присутствовали остатки органики: растений, костей рыб, обломков раковин. Выделяются ирбинские сосуды из поселений на оз. Иткуль, находящихся на периферии предгорной зоны, изготовленные из сырья с примесью мелкого речного песка (диаметр частиц менее 1,0 мм), концентрация которого иногда достигала 1 : 1 и 1 : 2. В северных предгорьях обнаружено четыре сосуда на поселениях эпохи раннего железного века, изготовленные из сырья, характерного для горной местности (аналогичные крупные частицы, в т.ч. глинистых минералов). Отдельные случаи подобного сырья выявлены в андроновской и позднебронзовой керамике.

Степные и лесостепные районы. Изученные коллекции с поселений из Кулунды и Верхнего Приобья датируются периодом от середины III тыс. до н.э. до эпохи раннего железа. Выявлено использование качественно разного сырья: ожелез-ненного и неожелезненного, но последнее встречается редко и в основном применялось при изготовлении керамики на гончарном круге в эпоху поздней бронзы в качестве второй глины. Из неоже-лезненного сырья и часть шамота. Ожелезненные

Минеральные примеси в исходном сырье.

1, 3 – из Горного Алтая; 2, 4 – из поймы р. Обь.

1, 2 – экспериментальные образцы; 3, 4 – археологические.

глины подразделяются на высоко-, средне- и сла-боожелезненные. Наиболее часто встречаются сосуды из среднеожелезненных глин. В выборе сырья по пластичности выявлены две традиции: 1) пластичное, 2) низко- и среднепластичное (см. рисунок). Использование второго типа сырья отмечается редко, обычно в керамике середины III тыс. до н.э. и реже эпохи поздней бронзы и раннего железа. В низко- и среднепластичном сырье зафиксирован мелкий речной песок, концентрация которого колеблется от 1 : 1 до 1 : 4–5. Сырье из степных и лесостепных районов различается по количеству и размерам частиц бурого железняка. В некоторых сосудах бурый железняк не обнаружен, что свидетельствует об источниках сырья без бурого железняка. Сырье для керамики, изготовленной на гончарном круге, чаще всего включало в себя очень мелкий остроугольный кварцевый песок (размер частиц менее 0,5 мм).

Подводя итог, отметим, что для всех районов характерно использование среднеожелезненого сырья и как исключение сильно-, слабо- и неоже-лезненного. Выделяются коллекции эпохи поздней бронзы из степей Кулунды, где для изготовления керамики на гончарном круге использовали смесь двух глин – ожелезненной и неожелезненной. Пока сложно сказать, почему редко использовалось неожелезненное сырье, хотя выходы его в этих районах известны и доступны. Изучение культурных традиций в выборе сырья по пластичности установило, что для лесостепных, степных и предгорных районов характерно использование пластичных глин, а для горных – как низко- и среднепластичного глиноподобного сырья, так и пластичных глин.

Обе традиции в выборе исходного сырья (глиноподобное сырье и глины) в Горном Алтае известны с эпохи неолита и сохраняются до раннего железного века включительно. В то же время отмечаются различия в выборе сырья гончарами разных археологических культур. Например, афанасьевское население почти не использовало пластичные глины, а в неолите и раннем железном веке успешно применялись оба вида сырья. Анализ полученных данных позволяет предположить, что наличие сосудов в предгорных районах, изготовленных из низко-и среднепластичного сырья, в котором обнаружены минералы, характерные для залежей из горных районов, связано с тем, что сосуды или сырье были принесены из Горного Алтая. В этой связи особое значение имеют находки андроновской керамики с оз. Иткуль, где подобного сырья нет, в то же время в Горном Алтае не известны андроновские памятники. Подобные факты подтверждают наличие миграций и контактов населения. В целом выбор сырья в горной местности мог быть обусловлен как большей доступностью низко- и среднепластичного сырья, так и его свойствами, т.е. не требовалось вводить искусственные минеральные примеси, а сосуды из него вполне соответствовали предъявляемым требованиям. Дальнейшие исследования особенностей исходного сырья перспективны и актуальны при решении вопросов взаимодействия населения в древние эпохи.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036).

Список литературы Особенности исходного сырья из горных и лесостепных районов Алтая и сопредельных территорий (по материалам керамических комплексов эпохи неолита - раннего железного века)

- Бейсенов А.З., Ломан В.Г. Древние поселения Центрального Казахстана. - Алматы: Шжу-Маржан, 2009. -264 с.

- Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. -М.: Наука, 1978. - 272 с.

- Бобринский А.А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства (коллективная монография). - Самара: Изд-во Самар. гос. пед. ун-та, 1999. -С. 5-109.

- Кирюшин Ю.Ф., Папин Д.В., Федорук О.А. Технико-технологический анализ керамического комплекса поселений Цыганкова Сопка I, III // Изв. Алт. гос. ун-та. 2015. - Т. 2. № 4 (88). - С. 87-91

- Леонтьева Д.С. Керамика андроновской культуры степного и лесостепного Алтая (по материалам поселений): автореф. дис.... канд. ист. наук. - Барнаул, 2016. - 24 с

- Ломан В.Г. Гончарная технология населения Центрального Казахстана второй половины II-го тыс. до н.э.: автореф. дис.. канд. ист. наук. - М., 1993. - 31 с.

- Рахимжанова С.Ж., Зеленко М.Г. Новые данные о гончарной технологии ботайской культуры // Новые материалы и методы археологического исследования. -М.: ИА РАН, 2015. - С. 67-68.

- Степанова Н.Ф. Особенности исходного сырья и формовочных масс керамики эпохи неолита и бронзы Горного Алтая и его северных предгорий // Древнее гончарство: итоги и перспективы изучения. - М., 2010. -С. 117-125.

- Степанова Н.Ф. Культурные традиции в выборе исходного сырья и минеральных примесей при изготовлении керамики по материалам горных, предгорных, степных и лесостепных районов Алтая // Самар. науч. вестн. - 2015. - № 4 (13). - С. 90-95.