Особенности исследования полимеризации пленок методом маятника

Автор: Титов В.А., Акатьев В.В., Бондаренко С.В.

Журнал: Математическая физика и компьютерное моделирование @mpcm-jvolsu

Рубрика: Химическая физика

Статья в выпуске: 8, 2004 года.

Бесплатный доступ

Применен простой маятниковый метод к изучению механических свойств высыхающей пленки. Предложены методические рекомендации как результат обобщения экспериментальных исследований добротности колебательной системы с различными пленками. Имеется согласие с модельными представлениями о полимеризации пленкообразователя, смешанного с растворителем. В рамках одного метода перекрывается весь диапазон механического поведения пленки с количественными результатами, приемлемыми для сравнительных прикладных исследований некоторых пленкообразователей.

Короткий адрес: https://sciup.org/14968537

IDR: 14968537 | УДК: 678.017

Текст научной статьи Особенности исследования полимеризации пленок методом маятника

Применен простой маятниковый метод к изучению механических свойств высыхающей пленки. Предложены методические рекомендации как результат обобщения экспериментальных исследований добротности колебательной системы с различными пленками. Имеется согласие с модельными представлениями о полимеризации пленкообразователя, смешанного с растворителем. В рамках одного метода перекрывается весь диапазон механического поведения пленки с количественными результатами, приемлемыми для сравнительных прикладных исследований некоторых пленкообразователей.

В отличие от ведущих производителей современных лакокрасочных покрытий для малых предприятий актуальны простые в эксплуатации и недорогие сравнительные методы исследования пленкообразователей. В частности, для производителей натуральных и композиционных олиф.

Маятниковый метод применяется для определения твердости лакокрасочных покрытий достаточно давно. Стандартная методика измерения твердости (ГОСТ 5233-67) предполагает использование маятника для сравнения затухания колебаний на пленочном покрытии с затуханием на стекле (стеклянное число) [1] и относится к стадии завершения полимеризации в пленке.

В данной работе физический маятник применяется для наблюдения улетучивания растворителя, начала полимеризации пленкообразователя и полного ее завершения, то есть от жидкого состояния пленкообразователя с растворителем до практически полного затвердевания в виде покрывающей пленки. Исследования производились с пленками композиционных олиф «Палитра», «СК», «Химик». Причем состав смесей каждого типа немного варьировался с целью определения чувствительности метода.

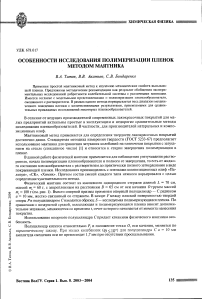

Физический маятник состоит из массивного однородного стержня длиной L = 70 см, массой тс = 60 г, с закрепленным на расстоянии D = 65 см от оси качания О грузом массой щ, = 100 г (см. рис. 1). Вместо опорной призмы применен опорный полуцилиндр — С радиусом а = 10 мм, жестко связанный со стержнем. В зазоре F между плоской поверхностью твердой опоры Ри полуцилиндром С находится образец S — исследуемая полимеризующаяся пленка. По сравнению с воздушной средой, высыхающая и полимеризующаяся пленка вносит дополнительное затухание, меняющееся со временем t, отчет которого начинается от момента нанесения покрытия.

Использование опорного полуцилиндра С придает качаниям физического маятника особенность.

Полуцилиндр катится относительно Р, и положение точки О, оси качания, меняется по гармоническому закону. При малых колебаниях (0<Ю°) для полуцилиндра С а = 10 мм амплитуда смещения оси не превосходит 1,7 мм при отсутствии проскальзывания.

Рис. 1. Физический маятник и расположение исследуемого образца

Период колебаний Т определяется приведенной длиной /пр с поправкой на затухание:

пр

Однако в качестве измеряемой величины выбран не период, а добротность Q колебательной системы. Непосредственно измеряется 7V — число полных колебаний маятника до уменьшения амплитуды в ераз, а также время т такого затухания. Выполняется условие 7 « /. Добротность колебательной системы Q = TtNe. Далее считается, что прямо измеряется величина Q. Измерение автоматизировано с помощью фотодатчика с электронным счетчиком колебаний и таймера. Измерения производились в течение 24 часов при комнатной температуре (z0 = 20°С), нормальном атмосферном давлении (рп = 1,01 х 105 Па), без дополнительного обдува и при нормальном составе воздуха (без обогащения кислородом). Качение цилиндра по полимеризующейся пленке является разрушающим для нее испытанием, поэтому каждое последующее измерение производилось на новом участке той же пленки.

Предполагалась следующая модель механического поведения пленки, содержащей пленко-образователь с растворителем: до улетучивания растворителя полимеризация несущественна, увеличивается концентрация мономера, механическое поведение сводится к увеличению динамической вязкости (т?) жидкости, после некоторого переходного этапа полимеризация демонстрирует наибольшую скорость, асимптотически убывающую во времени; механические свойства отражают структурирование посредством сшивок, при этом наложение процессов дает спектр характерных времен [1, 2, 3].

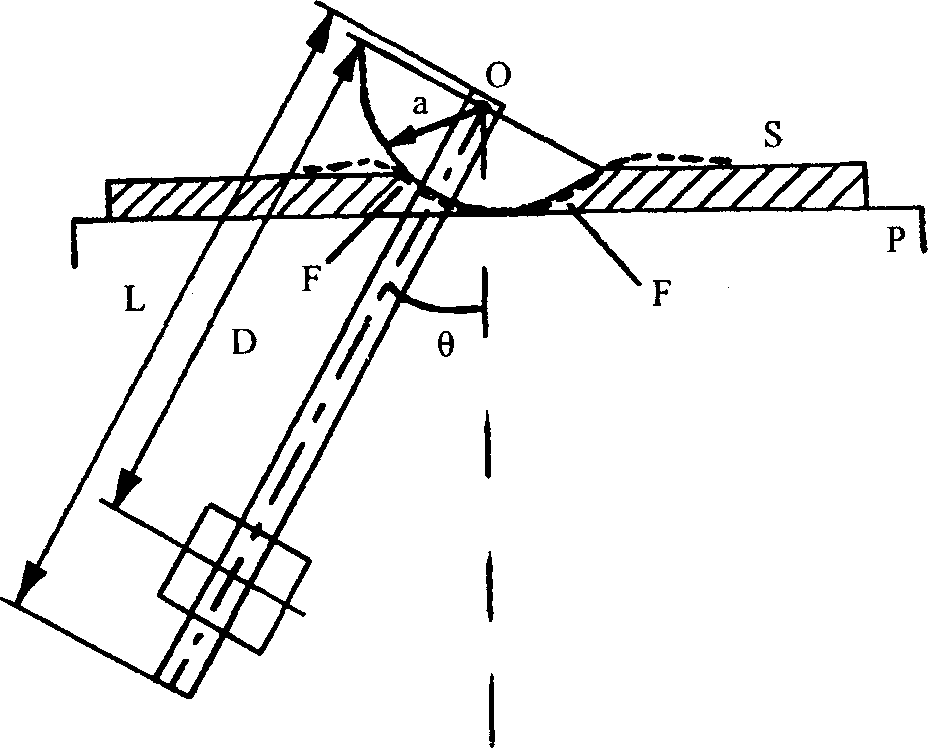

На экспериментальной зависимости Q(t) различаются три этапа с переходами между ними. Улетучивание растворителя, этап А, продолжается до отметки tx (рис. 2). И этапы В и С, наблюдаемые в условиях структурирования, определенного полимеризацией, в интервале Г2-г3, и, соответственно, /4-/5 на более поздней стадии С. На рисунке 3, в осях У(г), они представляют собой два линейных участка. На участке А пленкообразователь с растворителем хорошо смачивает поверхность цилиндра С. При качении увлекается прилипший пепвый слой жидкости и эффективно переносится импульс от цилиндра в жидкость. Если считать, что сила сопротивления пропорциональна первой степени скорости, то есть IpJ = £ УО), где Ь ~ г), динамической вязкости пленки, то средняя мощность потерь (Р) = —- . Здесь 70 — амплитуда скорости цилиндра относительно жидкости. По мере ухода растворителя, то есть испарения его со свободной поверхности с убывающей скоростью, что подтверждается контролем массы пленки, наблюдается участок линейного уменьшения добротности колебательной системы Q (см. рис. 2 от 0 до 0.

Рис. 2. Зависимость добротности Q физического маятника для пленки композиционной олифы «Химик» при улетучивании растворителя (этап Л), к^и кх— угловые коэффициенты двух различных составов (к вопросу чувствительности метода на этапе Л)

Taq

5 A Q — доверительный интервал добротности, г — время одного измерения (3—5 мин). Справа показана зависимость (2)0) для этапов 5 и С в другом масштабе времени.

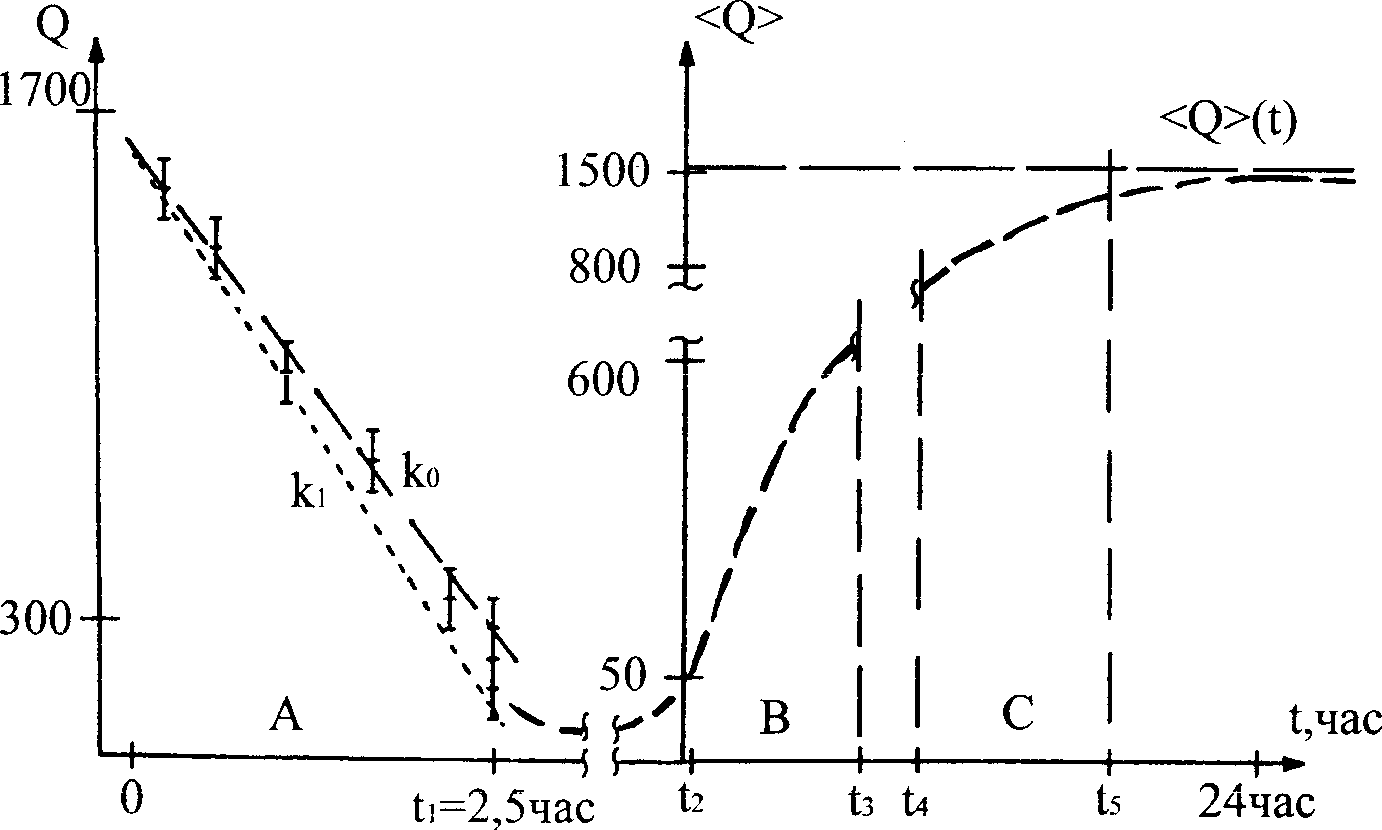

Рис. 3. Экспериментальная зависимость добротности Q колебательной системы с полимеризующейся пленкой композиционной олифы «Палитра» на этапах В и С,

линеаризованная в координатах«

— время».

Отах - добротность на высохшей пленке при t > 24 ч.

— доверительный интервал величины К, т— время одного измерения (3—6 мин).

Добротность 6-2^

Е

где Е — энергия маятника; Т — период колебаний.

Условие Е = const соблюдается от измерения к измерению. По интегральному показателю Q можно различать разные составы смесей.

Многократные измерения Q при фиксированном t дают нормально распределенные отсчеты. При / = 0 величина Q при повторном измерении хорошо воспроизводится. Аппроксимация начального участка А линейной функцией производилась по наиболее вероятным значениям ^У Обозначим угловой коэффициент прямой к. При t = tx на конце линейного участка функции Q(t) подсчитывается доверительный интервал AQ. Два исследуемых образца с к, и к0

считались различными, если к = к0 1 ± , где t^Q — доверительный интервал, определенный с доверительной вероятностью а. Считая допустимым перекрытие гауссов в 4 %, можно задаться доверительной вероятностью 0,8. Тогда чувствительностью маятникового метода на линейном этапе А по какому-либо компоненту смеси следует считать такое изменение этого компонента в

+кМ — ^0 /Л\

смеси, которое изменяет угловой коэффициент на величину

Качественные изменения в поведении пленки происходят при t > к (этапы В и Q — средняя мощность потерь (^Р^ начинает убывать, a Q увеличиваться. Здесь важен оптимальный подбор массы маятника. Измерения Q производились многократно для фиксированных L Отмечены отклонения случайного характера, связанные с повреждением пленки.

На поздних стадиях полимеризации (этапы С и далее) новые участки пленки уже не прилипают к цилиндру, и не происходит их разрыва, они подвергаются раскатыванию. Причем середина раскатанной площадки подвергается действию силы 1,03 mg, а края 0,97 mg (при ^«Ю°)> время прохождения второй половины амплитуды (края площадки) вдвое больше. Детализация процесса вязкоупругого деформирования под периодическим воздействием катящегося цилиндра такого типа представляет самостоятельный интерес, однако, в данной работе обсуждается экспериментально полученный статистический интегральный эффект потерь. Временная зависимость добротности колебательной системы 0(0 на этапах В и С линеаризуется в координатах:

«

» — «время полимеризации», далее ¥(/).

Здесь 0пих — индивидуальная постоянная пленки данного типа — добротность на высохшей пленке. При этом угловые коэффициенты прямых различны для В и С (кв = 0,38 и кс = 0,56 для «Палитры») и указывают на преобладании двух характерных времен на временном интервале от tx до t5. Величины кв и кс чувствительны к составу пленки. Состав варьировался путем изменения доли сиккатива в нем.

Чувствительности метода на этапах В и С могут быть определены аналогично тому, что было предложено для этапа А. Различимыми следует считать такие изменения состава смеси, для + , 2АУ которых угловой коэффициент к аппроксимирующих прямых в осях У и / изменяется на ~ К , где АУ — доверительный интервал с доверительной вероятностью 0,8.

Экспоненциальный характер зависимости Q измерительной колебательной системы от вре- ющем скорость структурирования в пленке, а именно, выработке ненасыщенных связей мономера. Скорость этого процесса пропорциональна начальному числу ненасыщенных связей. Пусть dn п — концентрация ненасыщенных связей, тогда ■— = —уп, где у— постоянная «распада» йена-сыщенных связей при данной температуре, давлении и составе воздуха над пленкой. Окислительная полимеризация масел растительного происхождения инициируется органическими гидропероксидами, которые образуются при взаимодействии с кислородом воздуха. Определенная в опыте функция ^^^ несет информацию о совокупности процессов, поэтому характеризуется спектром характерных времен, от двух и более.

Синхронно с механическим методом проводилось ИК-спектрометрическое исследование пленки. В полосе поглощения С = С наблюдается убыль интенсивности во времени, однако изменение фазового состояния образца сильно искажает измеряемые интенсивности и контуры полос, которые в данной работе не рассматриваются.

Достоинством маятникового метода является возможность производить сравнительные количественные исследования одного пленкообразователя при небольшом варьировании состава, перекрывая широкий диапазон вязкого, вязкоупругого и упругого поведения. Предложены рекомендации по оценке чувствительности метода на различных этапах процесса. В частности, можно предположить применимость метода для различения качества исходного натурального сырья и его предварительной термообработки.

Недостатком метода является необходимость предварительного подбора массы маятника и адаптации к каждому конкретному пленкообразователю, а также этапам его высыхания.

Список литературы Особенности исследования полимеризации пленок методом маятника

- Энциклопедия полимеров. М.: Сов. энц., 1972.

- Кулезнев В.Н., Шершенев В.А. Химия и физика полимеров. М.: Высш. шк., 1988.

- Бартенев Г.М., Зеленев Ю.В. Курс физики полимеров. М.: Химия, 1976