Особенности исторической памяти студентов российской провинции

Автор: Танина Мария Алексеевна, Юрасов Игорь Алексеевич, Юдина Вера Александровна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 10, 2021 года.

Бесплатный доступ

Работа продолжает цикл публикаций, посвященных анализу исторической памяти российских студентов. В исследовании приняли участие представители студенческой молодежи из 18 регионов Российской Федерации. Его результаты позволили выявить особенности семантики исторической памяти провинциальных обучающихся. Почти треть респондентов практически ничего не знают о жизни своего рода, своей семьи до Революции 1917 г., имеют недостаточное количество информации о жизни родственников в 20-40 гг. ХХ в. Среди опрошенных каждый третий разделяет социалистические настроения, чуть более трети лиц обладают религиозной идентичностью. Большинство согласно с утверждением, что жизнь их семьи в 30-50-е гг. ХХ в. была неблагополучной. Среди провинциальных студентов четверть опрошенных считают «политическим злом» деятельность диссидентов и А.Д. Сахарова. Молодые участники исследования высоко оценивают качество жизни родственников в 1960-80-е гг. и полагают, что жизнь в СССР была благополучной, основанной на принципах социальной справедливости, что является базой формирования у студенческой молодежи ностальгического мифа об СССР. Многие выбрали личность Петра I в качестве представителя «политического добра», поэтому можно сделать вывод, что у российской молодежи есть тяга к реформам, развитию, модернизации. Это подтверждает большая часть респондентов, которая положительно оценивает жизнь близких в 1990-е гг., во время реформ и перемен. Однако другая часть опрошенных негативно воспринимают этот период. «Политическим злом» информанты называют крепостное право, сталинские репрессии, что говорит о высоком уровне модернизационных ценностей у молодого поколения.

Историческая память, модели, историзация, "политическое зло", "политическое добро"

Короткий адрес: https://sciup.org/149138509

IDR: 149138509 | УДК: 316.014 | DOI: 10.24158/tipor.2021.10.10

Текст научной статьи Особенности исторической памяти студентов российской провинции

Funding: the research was carried out with the financial support of the RFBR and the EIS within the framework of the scientific project No. 21-011-31099 opn.

Принципы исследования исторической памяти стали разрабатываться в трудах М. Хальб-вакса в 20-е гг. ХХ в. [1]. В рамках этой парадигмы проходил анализ истории человеческой памяти в работах В.А. Ачкасова, В. Болебера, Х. Вельцера, О.Ю. Малиновой, М. Найдорфа и др. [2].

Историческая память отражает общепринятые представления о прошлом согласно актуальным социально-философским, социологическим, социально-психологическим, семиотическим, политологическим трактовкам [3]. Она является основой формирования идентичностей социально-политических социумов. Историческая память создает современные социальные представления о прошлом, социально разделяемые знания об истории страны, рода, семейного клана. В соответствии с теоретико-методологическими воззрениями на историческую память прошлое служит строительным материалом для конструирования разных типов социальных, политических идентичностей, однако особое значение оно имеет для памяти многих наций.

Последние социологические, социокультурные и исторические исследования показывают различия в восприятии российской истории, в формировании ментальных и языковых структур исторической памяти студенческой молодежи мегаполисов и провинции страны [4]. Следовательно, специфика городского пространства, его социокультурное наполнение влияют на менталитет студенческой молодежи, организацию структур исторической памяти.

Исследование исторической памяти проводилось в мегаполисах и на периферии. Объектом изучения выступала студенческая молодежь. В статье отражены выявленные особенности исторической памяти обучающихся российской провинции.

Для формирования выборочной совокупности был использован целевой стихийный отбор. В качестве метода сбора информации применялась онлайн-анкета. В выборку включены юноши (514) и девушки (836), являющиеся студентами вузов и колледжей, из 18 провинциальных городов России, расположенных в разных частях страны. Количество респондентов в населенных пунктах составило: Баймак – n = 36, Братск – 48, Бугуруслан – 45, Бузулук – 54, Октябрьский – 63, Давлеканово – 75, Иркутск – 98, Нальчик – 95, Нефтекамск – 80, Пенза – 116, Салават – 83, Стерлитамак – 82, Сургут – 96, Ульяновск – 98, Саратов – 103, Курск – 42, Чита – 74, Смоленск – 62. Суммарное число опрошенных 1 350 человек.

Для обоснования численности репрезентативной выборочной совокупности применялась формула, предложенная В.И. Паниотто и В.С. Максименко [5, с. 211]:

"=А,

-

2+ 1 n + W

где N – объем генеральной совокупности;

n – объем выборки;

Δ – предельная ошибка выборки.

Численность студентов в провинциальных регионах России по состоянию на 1 января 2020 г. составляла 3 578 007 человек [6, с. 145]. Примем предельную ошибку выборки в 3–4 %, что соответствует обыкновенной надежности:

И =---------;---= 1111;

-

2 1

0,03 + 3578007

и 2 =----------- i----= 625

0,042 + 33578007

Таким образом, выборочная совокупность в 1 350 обучающихся является репрезентативной, поскольку ошибка репрезентативности составит не более 3 %, а параметры совокупности максимально приближены к показателям генеральной совокупности.

Отвечая на вопрос об идеологической приверженности, 51,5 % респондентов отметили, что никогда не задумывались о собственных идеологических взглядах или не знакомы с определением данного термина. Приверженцами социалистической идеологии являются 25,3 % опрошенных, либеральной – 23,2 %, остальные студенты разделяют положения других идеологий.

При ответе на вопрос «Если Вы верующий человек, то к какому вероисповеданию Вы себя относите?» наблюдалось разделение опрошенных на представителей двух наиболее распространенных религий: православие (45,2 %) и ислам (28,8 %). На третьем месте – атеистическое мировоззрение (21,0 %), выбравшие данный ответ респонденты не придерживаются никаких религиозных взглядов (5,0 %). Студены российской провинции показали достаточно высокий уровень религиозности.

Большинство опрошенных при оценке жизни семьи, рода в 60–70 гг. ХХ в. при СССР считают ее благополучной и обеспеченной (78,9 %). Некоторые респонденты выбрали вариант ответа «другое» и проинформировали о среднем достатке семьи в тот период. Кроме того, некоторые участники исследования отметили, что достаток семьи по материнской и отцовской линиям различался, поэтому нельзя выбрать один из предложенных вариантов ответа.

При оценке жизни рода в 80-е гг. ХХ в. при СССР большинство опрошенных студентов провинции считают, что она была благополучной и обеспеченной (92,4 %). Относительно семейного достатка в 90-е гг. ХХ в. при СССР ответы разделились. Примерно равное число респондентов считают этот период благополучным (41,0 %) и неблагополучным (39,0 %).

Революция 1917 г. была охарактеризована большинством студентов как закономерное явление (66,5 %). Однако восприятие опрошенными тех событий различается. Около половины обучающихся провинциальных вузов считает их мощным рывком для развития страны (47,8 %), в то время как другая половина придерживаются мнения об их катастрофичности для национальной истории. Давая оценки этой интерпретации, можно найти корень глубинного раскола российского общества по базовым мировоззренческим вопросам.

Интересные и противоречивые данные были получены на вопрос «Какие смыслы и значения у меня ассоциируются с российской историей 1917–1940 гг.?» (таблица 1). У 26,9 % опрошенных указанный период ассоциируется с дефицитом, 25,6 – голодом, 20,2 – развитием промышленности и сельского хозяйства, у 20,6 % – с дружбой народов. Тематика политических протестов, диссидентского движения не нашла отклика у провинциальной студенческой молодежи.

Таблица 1 - Распределение ответов на вопрос «Какие смыслы и значения у меня ассоциируются с российской историей 1917-1940 гг.?»

|

Вариант ответа |

Доля выбравших ответ, % |

|

Дефицит |

26,90 |

|

Голод |

25,60 |

|

Дружба народов |

20,63 |

|

Развитие промышленности и сельского хозяйства |

20,22 |

|

Великий перелом |

14,65 |

|

Реформы |

13,94 |

|

Великое, но трудное время |

11,93 |

|

Репрессии против церкви |

7,76 |

|

Рабский труд |

7,12 |

|

Мотивированные репрессии |

4,57 |

|

Успешные индустриализация и коллективизация |

4,42 |

|

Трагедия и упадок |

4,42 |

|

Немотивированные репрессии |

4,11 |

|

Криминал, коррупция |

4,06 |

|

Счастье, покой |

1,16 |

|

Успехи на международной арене |

1,11 |

|

Худшее время для моей семьи, моего рода |

0,99 |

|

Лучшее время для моей семьи, моего рода |

0,23 |

Примечание: допускалось более одного ответа.

Важным аспектом исторической памяти студенческой молодежи является их отношение к политическим репрессиям. Большинство респондентов из провинциальных городов России при ответе на вопрос «С каким периодом у Вас ассоциируются репрессии?» (возможность выбора нескольких ответов) связывают данное время с концом 30-х гг., временем сталинских репрессий (66,7 %). На втором месте связь репрессией как с 30-ми, так и с 20-ми гг. ХХ в. (58,2 %). Также велика доля опрошенных, не сумевших дать самостоятельную оценку из-за отсутствия знаний об этом этапе. Вариантами ответа на вопрос «Как Вы считаете, какой характер репрессий был в СССР?» были «массовый», «точечный», «направленный против старых элит», «затрудняюсь ответить», «другое». Большинство участников исследования (59,7 %) отмечают массовый характер репрессий. Около трети опрошенных (28,9 %) затруднились ответить.

Далее респонденты оценивали события российской истории как «политическое добро» (самые важные факты и социально-исторические процессы, вызывающие гордость) и «политическое зло» (наиболее значимые события истории, вызывающие сожаление, стыд). Большинство опрошенных гордятся победой в Великой Отечественной войне (88,9 %), первым полетом в космос (78,9), Олимпиадами 1980 и 2014 гг. (66,7 %) и считают их «политическим добром». «Политическим злом» провинциальные студенты назвали крепостное право (50,0 %), сталинские репрессии (33,3), довоенный и послевоенный голод (23,6), чеченскую и афганскую военные кампании (21,9 %).

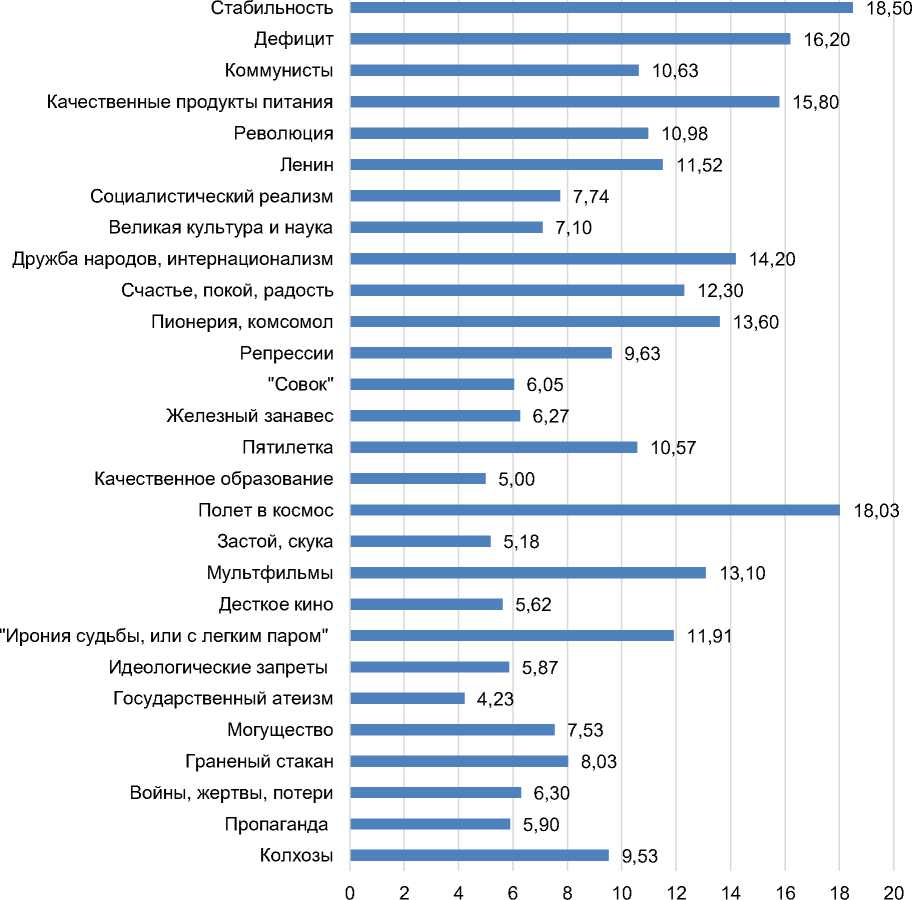

Ассоциации большинства опрошенных со временем СССР связаны со стабильностью (18,5 %), дефицитом (16,2), качественными продуктами питания (15,8), дружбой народов и интернационализмом (14,2), пионерией и комсомолом (13,6), полетом в космос (18,0) и мультфильмами (13,1 %) (рисунок 1). Среди ассоциаций респондентов со временем реформ 90-х гг. ХХ в. можно выделить перемены, криминал, невыплату заработных плат, демократию, дефицит.

Рисунок 1 - Распределение ответов на вопрос: «С чем у Вас ассоциируется время СССР?», %. Допускалось более одного ответа

Наибольшую гордость у опрошенных в провинциальных городах вызывает историческая личность Петра 1 (33,3 %). Также были отмечены деятели советской эпохи Г.К. Жуков, И.В. Сталин, Л.И. Брежнев. При ответе на вопрос «Деятельность каких российских исторических деятелей вызывает у Вас стыд?» студенты называли И.В. Сталина (25,4 %), А.Д. Сахарова (25,1), Б.Н. Ельцина (20,9 %). Следует отметить, что фигура И.В. Сталина является противоречивой, поэтому отношение к данной исторической персоне в равной степени как положительное, так и отрицательное.

На вопрос «Как Вы оцениваете место России в мире?» были получены неоднозначные ответы. Одни респонденты считают нашу страну мировой державой (51,3 %), другие отмечают, что она утратила данный статус, но может его обрести вновь (25,2 %). Около четверти опрошенных (23,5 %) затруднились ответить на этот вопрос.

Затем был задан вопрос «Хотели бы Вы уехать из России в другую страну?». Одна часть респондентов предпочитает жить в России при любом из вариантов развития событий (33,5 %), другая – рассматривает иммиграцию (25,7 %). Однако большая доля опрошенных не имеет возможностей для переезда в другое государство (47,8 %).

Можно сделать вывод, что мировоззрение провинциальных студентов поляризовано и расколото на два противоположных в идеологическом плане лагеря. Большинство респондентов продемонстрировали социалистическую мировоззренческую ориентацию. На втором месте находится либеральная идеология. Опрошенные однозначны в оценках «политического зла» российской истории – крепостного права, сталинских репрессий, голода времен раннего СССР, войн в Афганистане, Чечне. Диссиденты и их деятельность не интересны участникам исследования. «Политическим добром» обучающиеся считают победу в Великой Отечественной войне, освоение космоса, Олимпиады 1980 и 2014 гг.

Для существенной доли студенческой молодежи характерны трудности с ответами на вопросы о жизни семьи и рода в период СССР, что может говорить об отсутствии, с одной стороны, личного и семейного интереса к этой проблематике, с другой – сведений из семейных нарративов. Наименее информированы респонденты о жизни семьи в период с 1917 по 1950-е гг.

Таким образом, историческая память российской провинциальной студенческой молодежи демонстрирует тенденцию к единству семантического поля, а также противоречие и расколотость мировоззренческих позиций.

Список литературы Особенности исторической памяти студентов российской провинции

- Хальбвакс М.: 1) Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. № 2-3 (40-41). С. 8-27

- Социальные рамки памяти / пер. с фр. и вступ. ст. С.Н. Зенкина. М., 2007. 348 с.

- Ачкасов В.А. "Политика памяти" как инструмент конструирования постсоциалистических наций // Журнал социологии и социальной антропологии. 2013. Т. XVI, № 4 (69). С. 106-123

- Болебер В. Воспоминание и историзация: трансформация индивидуальной и коллективной травмы и ее межпоколенческая передача // Журнал практической психологии и психоанализа. 2010. № 4. URL: https://psyjournal.ru/articles/vospominanie-i-istorizaciya-transformaciya-individualnoy-i-kollek-tivnoy-travmy-i-ee (дата обращения: 29.09.2021)

- Вельцер Х. История, память и современность прошлого: память как арена политической борьбы // Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре. 2005. № 2-3 (40-41). С. 28-35

- Доронина С.В. Социальная структура прошлого: индивидуальная и коллективная память // Tempus et Memoria. 2020. Т. 1, № 1-2. С. 36-43. DOI: 10.15826/tetm.2020.1-2.004

- Капитонова Т.А., Белокрылова В.А., Никитина Ю.Ф. Исследование исторической памяти: динамика индивидуального и коллективного начал // Диалог культур в эпоху глобальных рисков: мат-лы Междунар. науч. конф. и X науч.-теор. семинара "Инновационные стратегии в современной социальной философии": в 2 ч. Минск, 2016. Ч. 2. С. 591-594

- Малинова О.Ю. Коммеморация исторических событий как инструмент символической политики: возможности сравнительного анализа // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал политической философии и социологии политики). 2017. № 4 (87). С. 6-22

- Найдорф М. Историзация, или производство прошлого (к культурологии времени) // Вопросы культурологии. 2012. № 3. С. 11-15

- Романовская Е.В. Морис Хальбвакс: культурные контексты памяти //Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Философия, психология и педагогика. 2010. Т. 10, № 3. С. 39-44

- Сафронова Ю.А. Историческая память: введение: учеб. пособ. СПб., 2019. 220 с.

- Хальбвакс М. Коллективная и историческая память

- Его же. Социальные рамки..

- Эткинд А. Кривое горе: память о непогребенных. М., 2016. 331 с.

- Там же.

- Ачкасов В.А. Указ. соч.

- Болебер В. Указ. соч.

- Вельцер Х. Указ. соч.

- Доронина С.В. Указ. соч.

- Капитонова Т.А., Белокрылова В.А., Никитина Ю.Ф. Указ. соч.

- Малинова О.Ю. Указ. соч.

- Найдорф М. Указ. соч.

- Романовская Е.В. Указ. соч.

- Теория статистики: учеб. / под ред. Г.Л. Громыко. М., 2015. 476 с.

- Россия в цифрах. 2020: стат. сб. / Росстат. M., 2021 550 с.