Особенности излучения мощных вибраторов на неоднородных грунтах и некоторые технологические приемы повышения эффективности излучения при глубинных сейсмических исследованиях и активном мониторинге среды

Автор: Соловьев Виктор Михайлович, Кашун Владимup Николаевич, Романенко Илья Евгеньевич, Елагин Семен Александрович, Шенмайер Анастасия Евгеньевна, Сережников Николай Александрович

Журнал: Проблемы информатики @problem-info

Рубрика: Средства и системы обработки и анализа данных

Статья в выпуске: 1 (30), 2016 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы особенности излучения мощных вибраторов на неоднородных грунтах (высокоскоростных, обводненных, мерзлотных). Представлены результаты полевых экспериментов с группами мощных вибраторов при глубинных сейсмических исследованиях на опорных профилях на Востоке России. Выявлена значительная роль в повторных сеансах вибраторов и использовании разных дебалансов для разных вибраторов в группе для повышения разрешенности коррелограмм и увеличения отношения „сигнал/шум".

Вибратор цв-40, профили глубинного сейсмического зондирования (гсз), группирование мощных вибраторов, коррелограммы, резонанс, дебаланс

Короткий адрес: https://sciup.org/14320299

IDR: 14320299 | УДК: 550.834.32.05

Текст научной статьи Особенности излучения мощных вибраторов на неоднородных грунтах и некоторые технологические приемы повышения эффективности излучения при глубинных сейсмических исследованиях и активном мониторинге среды

Введение. Успехи активной сейсмологии и глубинных сейсмических исследований во многом зависят от технических средств реализации и в первую очередь от источников возбуждения. Использование для этих целей мощных взрывов ограничено по экологическим соображениям, либо малоэффективно при реализации систем детальных наблюдений с большим количеством источников и приемников. В последние десятилетия в ряде регионов Сибири (Алтае-Саянский регион, юг Байкала), Забайкалье и на Дальнем Востоке России при мониторинговых работах в сейсмоактивных зонах и полевых исследованиях на опорных профилях ГСЗ стали широко использоваться мощные 40-100-тонные вибраторы [1-4]. Накоплен значительный экспериментальный материал от мощных вибраторов:

а)

О Ю 20 30 40 50 Гц 0 10 20 30 40 50 Гц 60

б)

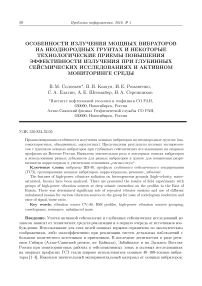

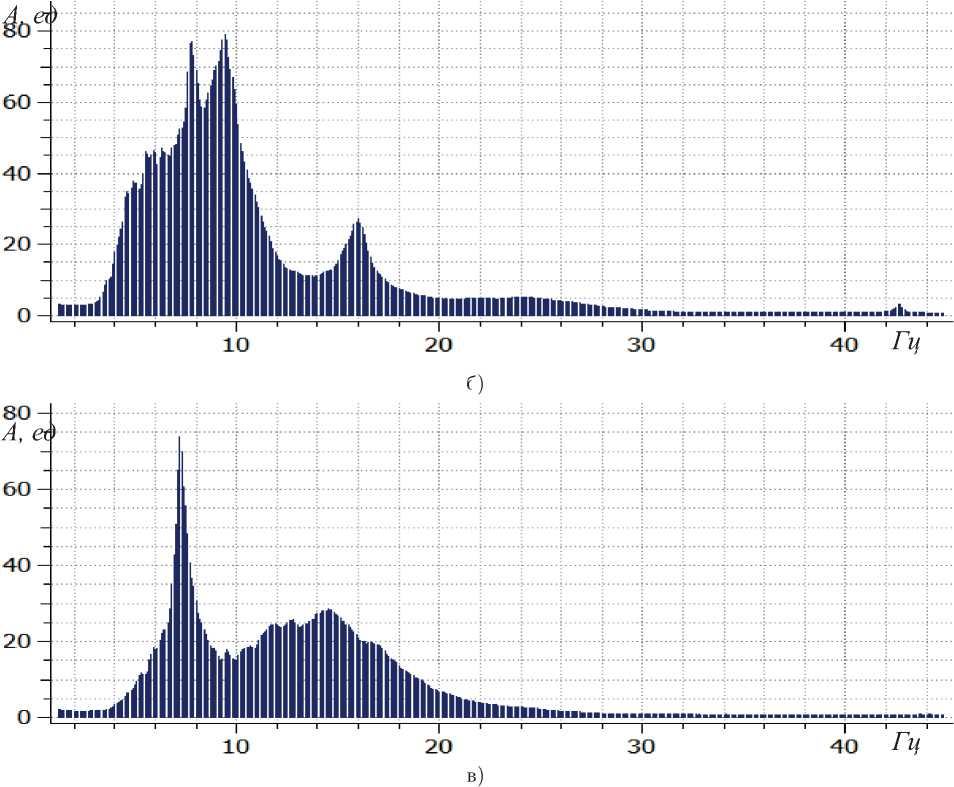

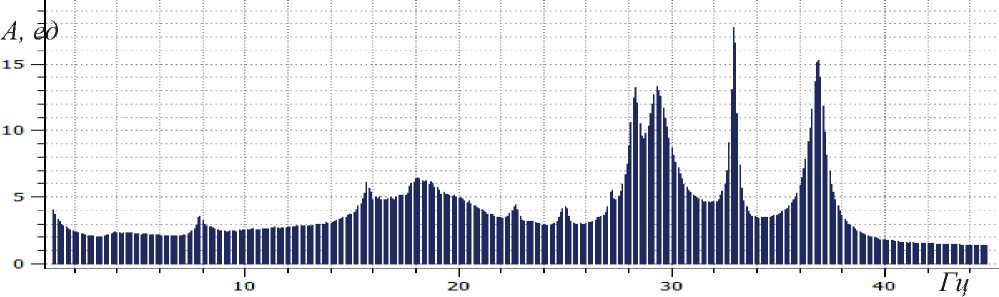

Рис. 1. Примеры текущих (слева) и амплитудных (справа) спектров записей в ближней зоне 40-тонного вибратора в районе Быстровского полигона с низкоскоростной 10-тиметровой толщей (а) и группы из 2-х 40-тонных вибраторов на профиле ЗДВ на Востоке России с небольшой (менее 2 метров) мощностью низкоскоростного слоя под вибраторами (б). Диапазон излучения вибраторов на средних дебалансах 7,91-11,23 Гц отработано около 10 тысяч километров профилей ГСЗ, зарегистрированы волновые поля Р- и S- волн от опорных границ в земной коре и поверхности Мохоровичича на удалениях от 0 до 450 км. Наряду с высокой стабильностью и повторяемостью вибрационных воздействий установлена сильная изменчивость волновых полей мощных вибраторов в ближней и дальней зонах при излучении на неоднородных грунтах (осадочных, горных, мерзлотных). Сильное влияние на характеристики излучения оказывает и конструктив вибратора. Ниже показано влияние резонансов в системе „вибратор/грунт“ на характеристики излучения и приведен ряд экспериментов по повышению эффективности излучения групп мощных вибраторов при глубинных сейсмических исследованиях.

Особенности излучения мощных вибраторов на неоднородных грунтах. С целью увеличения эффективности излучения мощных вибраторов на производственных виб-росейсмических полигонах (под Новосибирском и на юге Байкала) и на опорных геофизических профилях 2ДВ и ЗДВ на Востоке России проводились эксперименты по исследованию характеристик излучения вибраторов на разных грунтах (мерзлотных, высокоскоростных кристаллических породах и низкоскоростных осадочных отложениях), группированию вибраторов. Результатами экспериментов установлено:

Рис. 2. Примеры виброграмм с резким подъемом (а) и спадом (в) излучения и соответствующие этим участкам спектры с сильными кратными (б) и полукратными (г) гармониками (данные от группы 40-тонных вибраторов на профиле ЗДВ)

-

1) Для излучения широкополосного спектра от вибратора (или группы вибраторов) необходимо наличие мощной (5-10 м) низкоскоростной (Vp ~ 300 м/с) толщи. В этом случае в спектрах излучения преобладает основная гармоника (рис. 1, а), а кратные существенно меньше. Когда мощность низкоскоростного слоя меньше 2 м, либо скорости в верхней части разреза достаточно высоки (2000-5000 м/с), основная гармоника в два и более раз уступает кратным гармоникам (рис. 1, б).

Е - Восток Канал 3

S-Юг

Канал 4

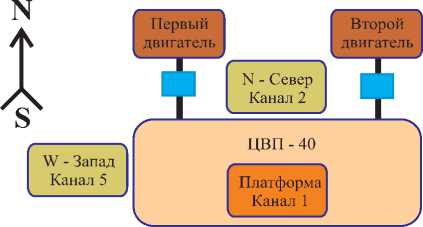

Датчики установлены по центру сторон платформы, в круге диаметром 0,5 м. Центр этого круга расположен на расстоянии 0,5 м от стороны платформы. Глубина установки датчиков — 1,5 м.

а) б)

Рис. 3. Схема размещения аппаратуры при изучении резонансов системы „вибратор/грунт“ для 40-тонного сборно-разборного виброисточника на Быстровском полигоне в 2011-2013 гг., а — схема размещения сейсмоприемников на платформах (верхней и нижней) и на земле вблизи вибратора в экспериментах по регистрации шумов, б — схема размещения регистрирующих датчиков в „ближней зоне“ вибратора при работе виброисточника

-

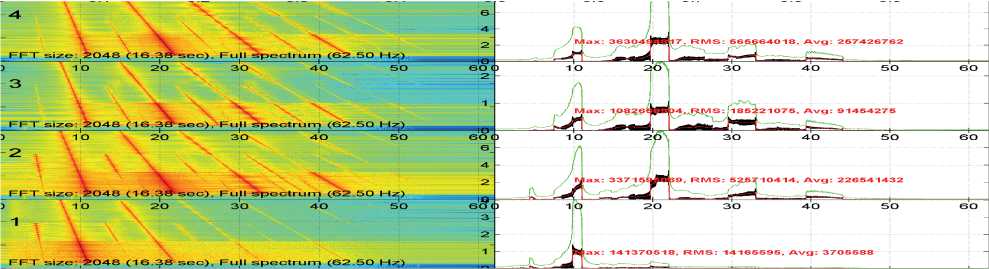

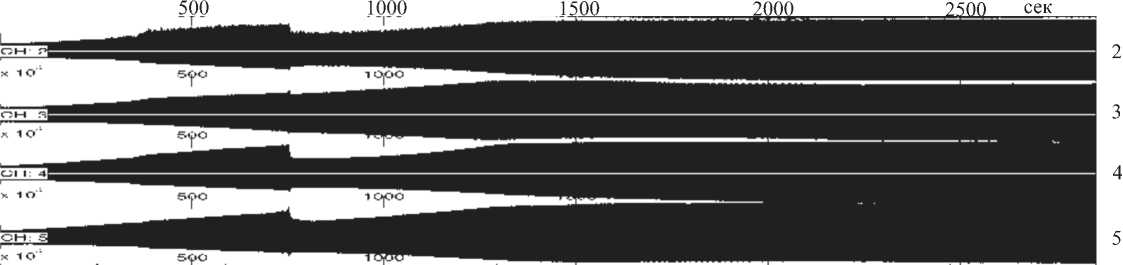

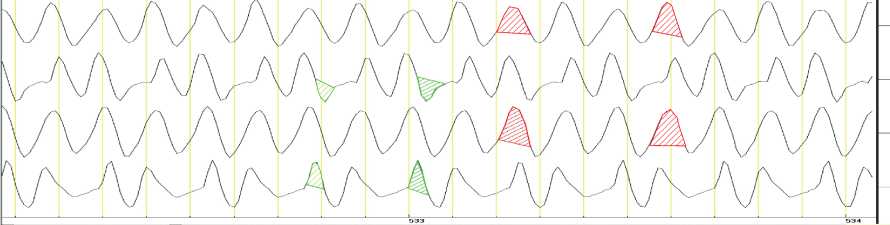

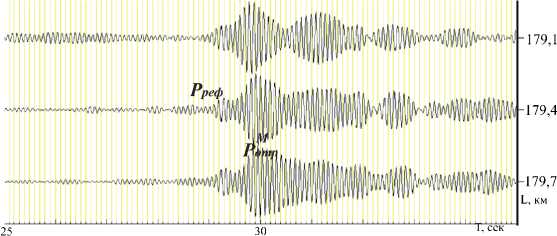

2) Работа виброисточников в режиме свип-сигнала с линейной разверсткой частоты в ряде случаев сопровождается скачкообразным увеличением мощности излучения в области резонанса (рис. 2, а, время ~ 2050 4- 2080 с), либо резким спадом (рис. 2, в, время ~750 с), что, по мнению авторов, связано с нелинейными процессами в ближней зоне вибраторов на неоднородных грунтах. Резкий подъем излучения приводит к усилению кратных гармоник (рис. 2, б), а резкий спад излучения — к увеличению полу кратных гармоник (рис. 2, г). С целью выяснения причин появления резких подъемов и спадов в излучении вибратора на Быстровском полигоне проводились специальные эксперименты по изучению резонансов в системе „вибратор/грунт". Схема экспериментов в мае 2011 года и в сентябре 2013 года представлена на рис. 3.

В экспериментах 2011 и 2013 гг. регистрация осуществлялась аппаратурой „Байкал" с трехкомпонентными сейсмоприемниками СК-1П, размещенными на верхней и нижней платформах вибратора, на земле вблизи вибратора и на удалении 25 метров от вибратора. В течение 3-х суток осуществлялась регистрация микросейсмов (при отключенном вибраторе) (рис. 3, а). При работающем вибраторе регистрация осуществлялась с четырех сторон вблизи от вибратора в скважинах глубиной 1,5-2 м (рис. 3, б).

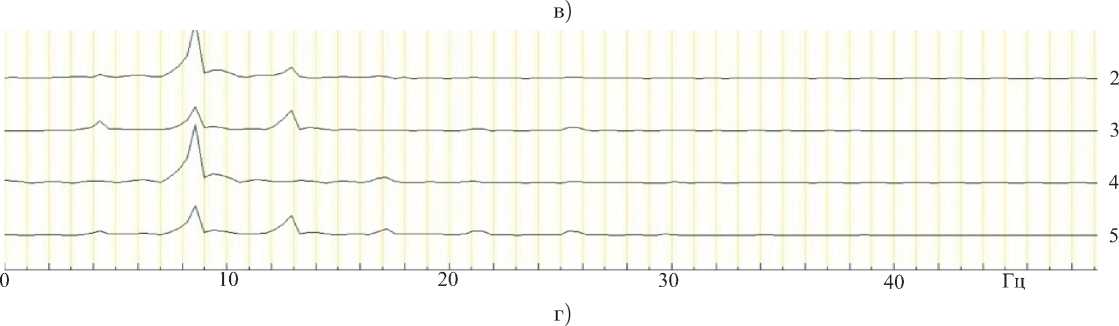

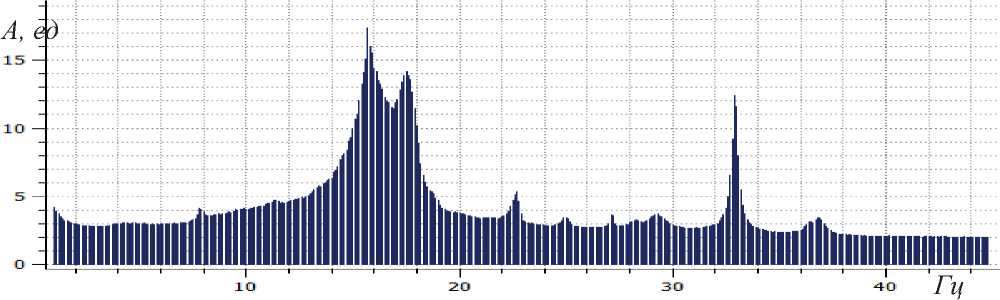

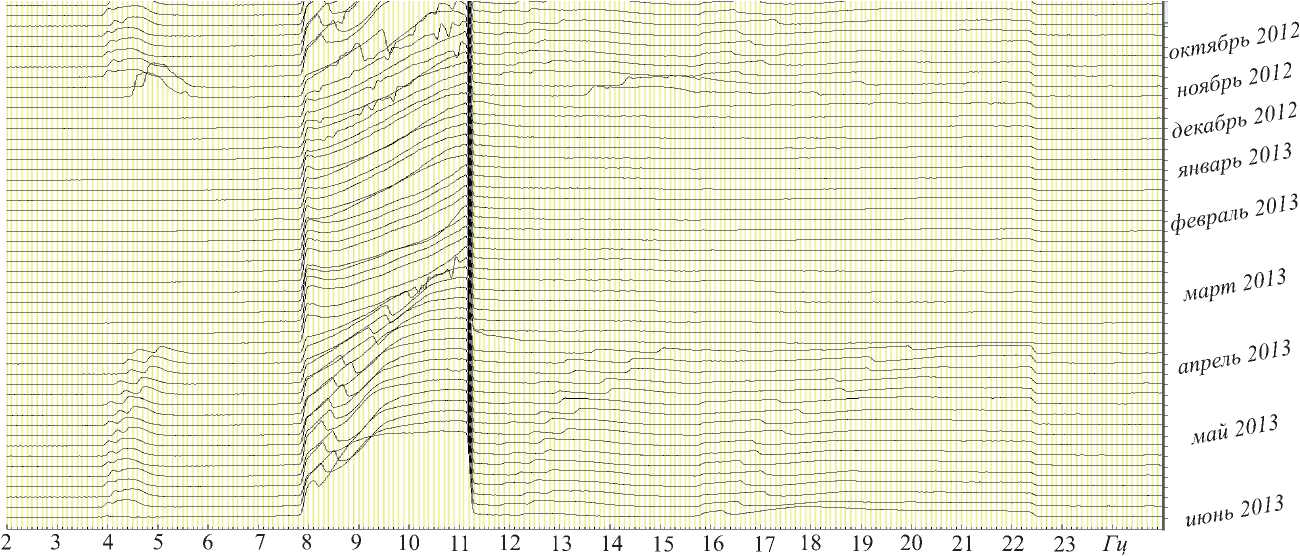

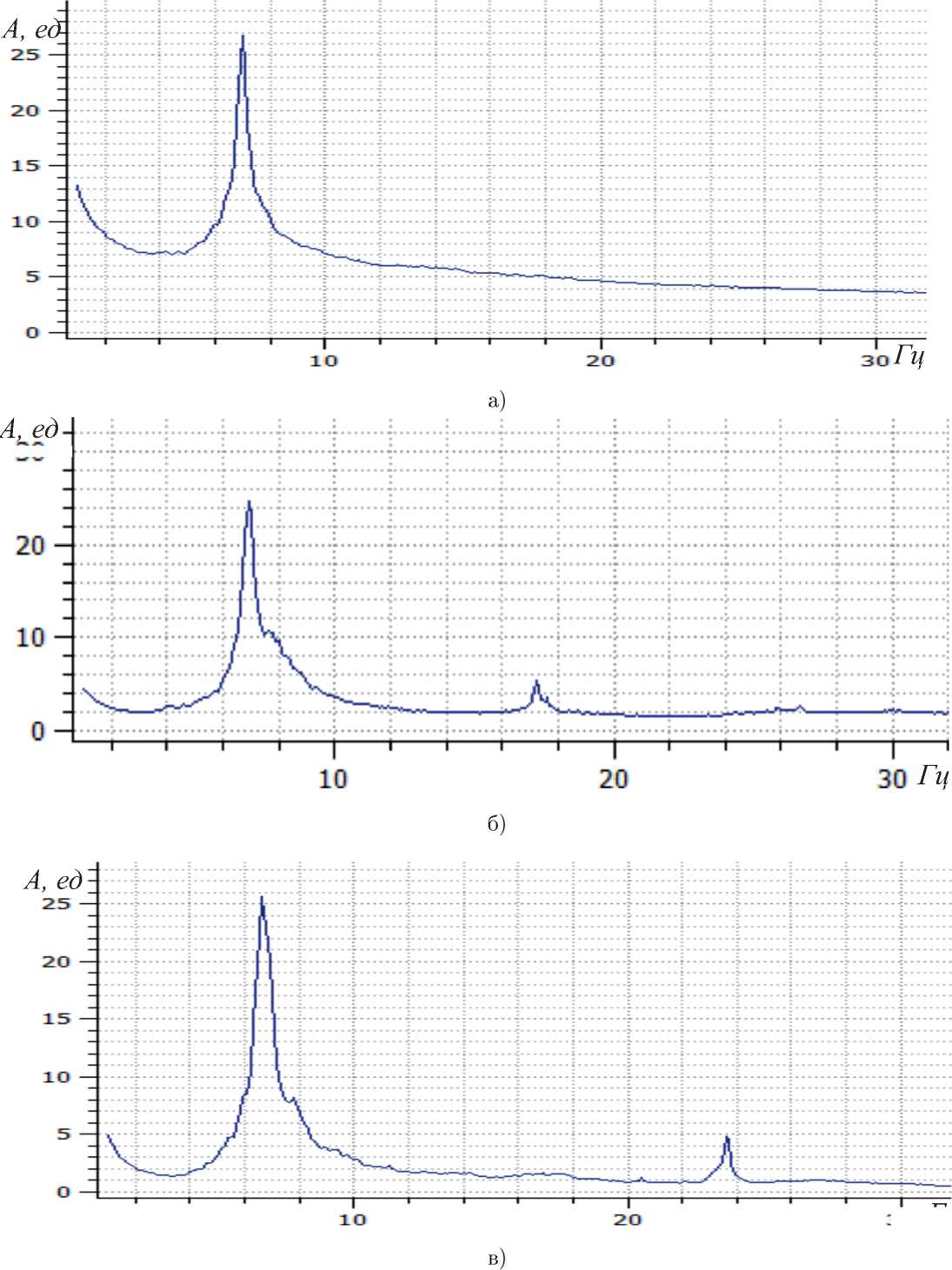

По результатам обработки экспериментов 2011 года (рис. 4) в спектрах 12-часовой реализации (при выключенном вибраторе) были выделены четкие резонансы. Как видно из рис. 4, в 2011 году на горизонтальных приборах, ориентированных „север — юг" (поперек вибратора), отмечается один четкий резонанс на 7,2-7,3 Гц; на горизонтальных приборах, ориентированных вдоль длинной стороны вибратора, отмечается широкий резонанс в полосе частот примерно от 7,8 до 10 Гц с провалом в районе 8,6-8,8 Гц; на вертикальных приборах четко фиксируются два резонанса — один узкий, примерно на 7,2-7,3 Гц, и второй широкий — в диапазоне 12-18 Гц.

а)

б)

Рис. 4. Примеры спектров (с усреднением) за. 12 часов (окно 5 с, шаг — 2 с) с регистраторов, установленных на. верхней платформе; а, б — данные с горизонтальных каналов, направленных поперек и вдоль вибратора, соответственно, в — данные с вертикального сейсмоприемника

При включении виброисточника отмечается подкачка энергии именно на этих резонансах. Было также установлено, что в диапазоне частот выше 8 Гц после некоторого подъема, амплитуд происходит резкий спад на частотах 8,4-8,6 Гц (~750 с на рис. 2, в).

б)

в)

Рис. 5. Примеры фрагментов виброграмм в ближней зоне вибратора при сеансе в 21:00 17 мая 2011 года, а-в — до резкого спада усиления, во время спада и после

По мнению авторов, связано это с отрывом вибратора от грунта, что обусловлено совпадением излучаемого сигнала с выделенным выше резонансом в направлении вдоль длинной стороны вибратора. По визуальному наблюдению в этот момент вибратор начинает раскачиваться „как на коромысле “. В момент отрыва на виброграммах и спектрах заметны как спад усиления, так и резкое возрастание, главным образом, полукратных гармоник. Особо отчетливо было установлено также, что резкое возрастание полукратных гармоник происходит в основном на третьем и пятом каналах регистратора, ориентированных вдоль длинной стороны вибратора (рис. 2, г).

Анализ фрагментов виброграмм на участке до, во время и после резкого спада показал, что в момент отрыва краев вибратора третий и пятый каналы пишут в противофазе, в то время как второй и четвертый продолжают писать в фазе (рис. 5, б).

а)

б)

в)

Рис. 6. Примеры спектров (с усреднением) за. 12 часов (окно 5 с, шаг — 2 с) с регистраторов, установленных на. верхней платформе, при изучении резонансов в системе „вибратор/грунт" в марте 2014 года. На рис. а, б — данные с горизонтальных каналов поперек и вдоль вибратора, соответственно, в — данные с вертикального сейсмоприемника

а)

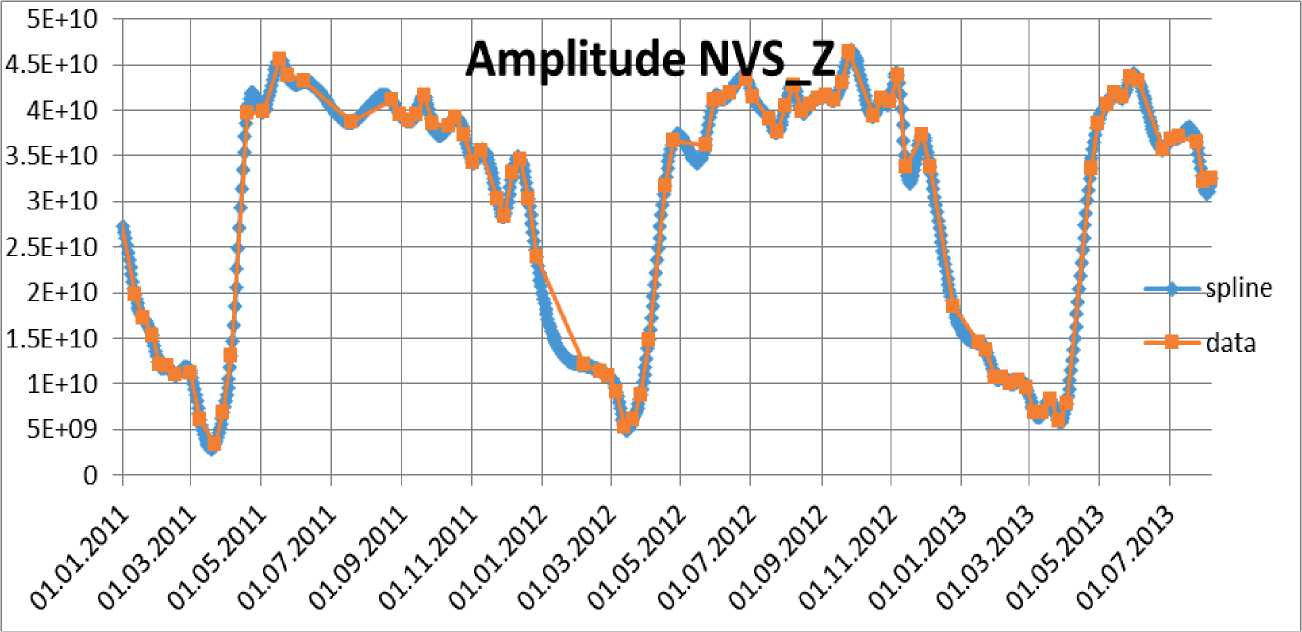

б)

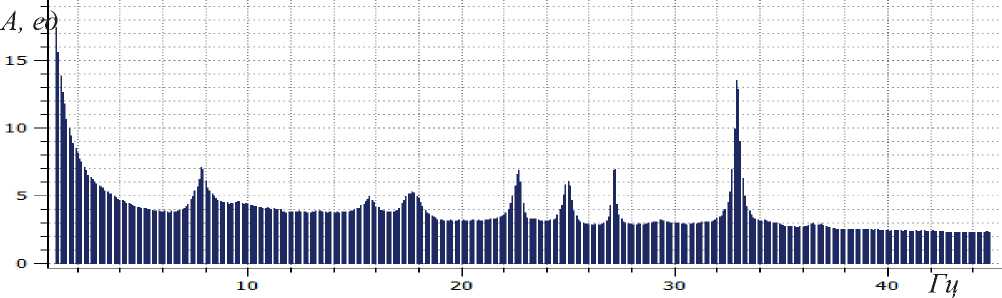

Рис. 7. К характеристике изменения волнового поля от 40-тонного вибратора в ближней и дальней зонах в период 2011-2013 гг. На рис. а — максимумы амплитудных спектров в режимной точке на удалении ~40 км от вибратора ЦВ-40. Диапазон излучения вибратора 7,91-11,23 Гц на средних дебалансах 46,2 кг-м. На рис. б — спектры в ближней зоне 40-тонного вибратора с 16 октября 2012 года по 26 июня 2013 года

Результаты экспериментов в сентябре 2013 года в целом повторяют результаты исследований в мае 2011 года: отмечаемые при излучении вибратора резкие подъемы и спады усилений напрямую связаны с максимумами резонансов в системе „вибратор/грунт“. При этом резкие спады усилений приводят к появлению полукратных гармоник (в особенности, полутора кратных гармоник), а резкий подъем излучения, напротив, приводит к ослаблению полукратных гармоник и усилению кратных (рис. 2).

а)

б)

в)

г)

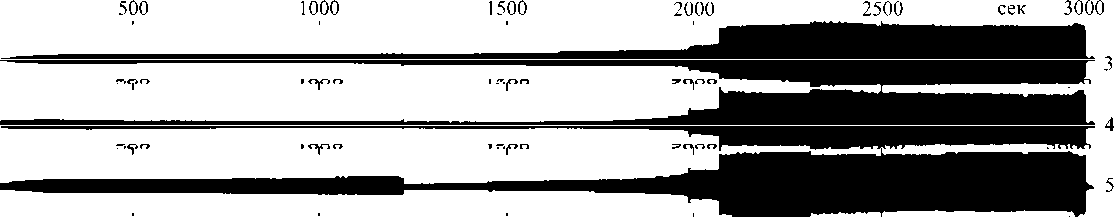

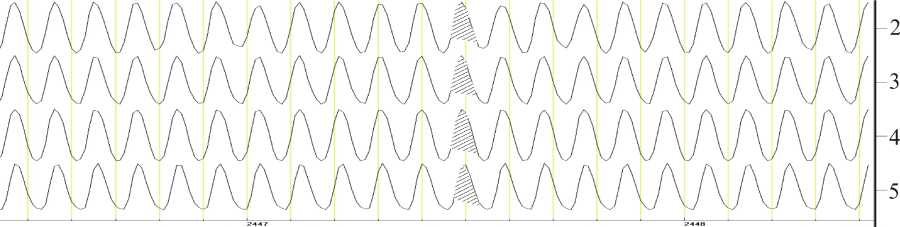

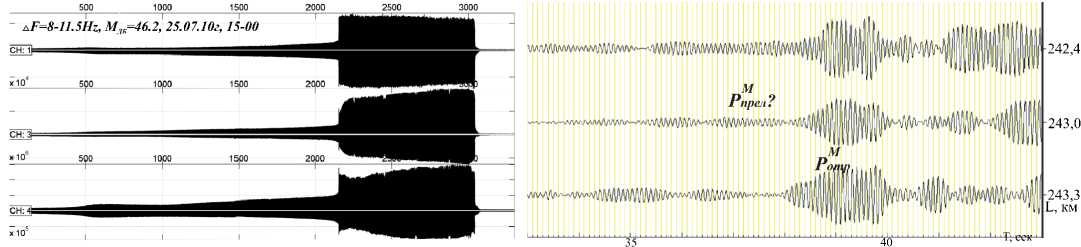

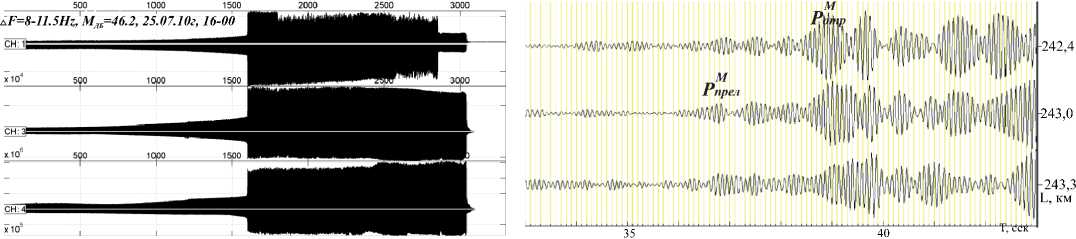

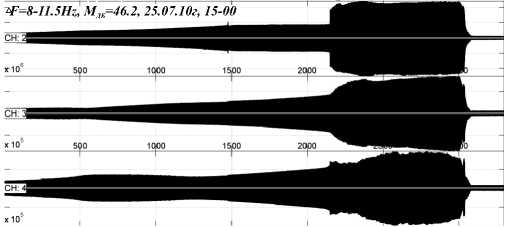

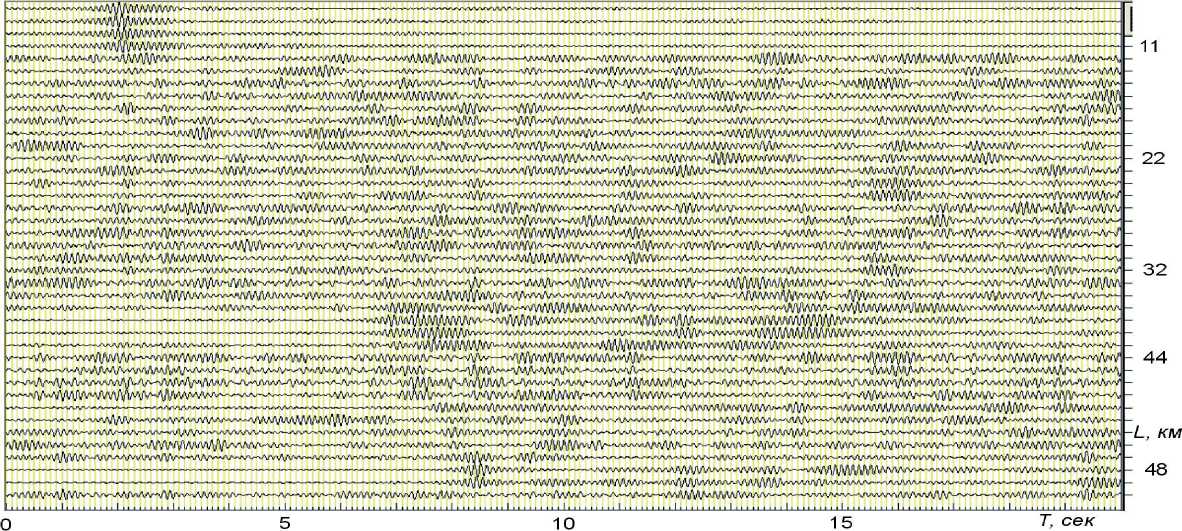

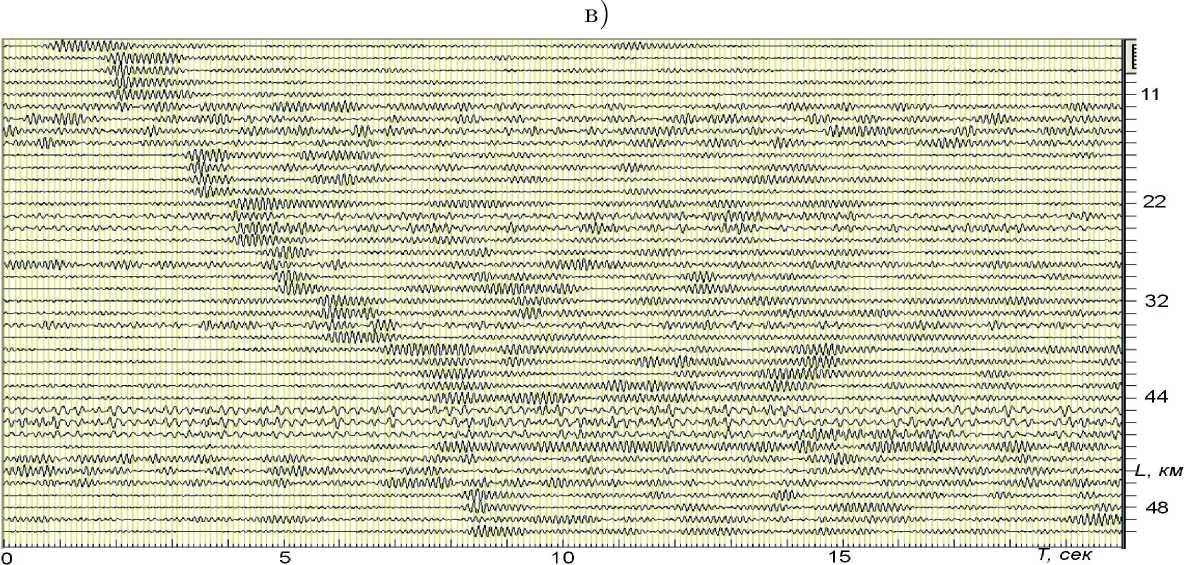

Рис. 8. К иллюстрации повышения разрешающей способности коррелограмм при повторных сеансах группы вибраторов. Центральный участок профиля ЗДВ [3]. На рис. а, в — виброграммы (слева) в ближней зоне вибраторов и коррелограммы (справа), полученные на профиле, при первом сеансе излучения группы вибраторов в 15:00 25 июля 2010 г. На рис. б, г — то же при повторном сеансе излучения группы вибраторов в 16:00 25 июля 2010 г.

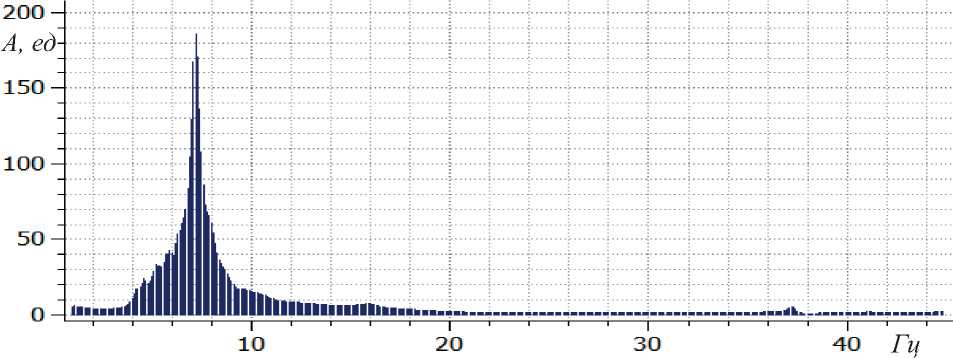

Зимние (мартовские) сеансы (рис. 6) указывают на практическое исчезновение резонансов в системе „вибратор/грунт“ в диапазоне излучения вибратора (6-12 Гц). Отсутствие резонансов и падение амплитуд излучения вибратора (рис. 7, а) в зимний период, по-видимому, является причиной менее сильного раскачивания в горизонтальных направлениях вибратора и уменьшению (вплоть до полного исчезновения) полукратных гармоник (рис. 7, б). При этом эффективный диапазон излучения сужается до 1 Гц (рис. 7, б). Подобный эффект сужения эффективного диапазона излучения и сдвига резонанса в высокочастотную область отмечался также ранее при работе мощного 100-тонного виброисточника в зимние месяцы [6].

30 ч

Рис. 9. Примеры спектров (с усреднением) с акселерометра А1638, установленного на верхней платформе, при изучении резонансов в системе вибратор/грунт в августе 2015 года. На рис. а, б, в — данные с горизонтального канала поперек вибратора, записанные до мониторинга, после мониторинга и после заливки воды и повторных сеансов излучения вибратора соответственно

зо Гц

Таким образом, выполненные исследования позволяют прояснить некоторые аспекты нелинейных работ вибратора на неоднородных грунтах и более обоснованно подходить к выбору (или конструированию) площадок размещения вибратора. Для расширения частотного диапазона за счет кратных и полукратных гармоник под вибратором можно смоделировать слоеный пирог из высокоскоростных и низкоскоростных пластов. Исследования (на шумах) резонансных свойств „вибратор/грунт“ позволяют выбрать необходимый частотный диапазон излучения вибратора, когда будет максимальная мощность излучения. Особое внимание при этом должно уделяться инженерно-сейсморазведочным работам в районе вибратора, чтобы оценить степень изменения скоростей Р- и S'-волн в месте установки вибратора (и под вибратором) в различные периоды времени. Необходимы также теоретические расчеты резонансов системы „вибратор/грунт“ для различных моделей ВНР в районе виброисточника.

Технологические приемы повышения эффективности излучения мощных вибраторов. Экспериментальными исследованиями на большом количестве площадок с группами вибрационных источников в пределах разнородных геологических зон было установлено, что повторные сеансы (без перерыва) в большинстве случаев приводят к смещению времени скачкообразного увеличения мощности излучения в сторону начала сеанса (низких частот) (рис. 8, примеры виброграмм при повторных сеансах), что можно трактовать как изменение характеристик грунтов. Даже небольшой перерыв в работе вибраторов (час-два) приводит к первоначальному состоянию (виду виброграммы и текущих спектров), что можно трактовать как восстановление структуры среды. Чем резонанс сеанса (время скачкообразного увеличения мощности излучения) наступает раньше, тем коррелограммы в дальней зоне разрешеннее и с более высоким отношением „сигнал/шум“ (рис. 8).

Как видно из рис. 8, б, при повторном сеансе в 16:00 группы вибраторов на коррелограмме на временах ^37,0 с выделяется преломленная волна от границы Мохоровичича, не просматривающаяся на сеансе в 15:00 (рис. 8, а). Более сильно этот эффект проявляется на площадках с водонасыщенной верхней частью разреза. На первый взгляд, получены противоречивые результаты. Повторные сеансы вибратора должны уплотнять грунт под вибратором, что должно приводить к увеличению скоростей упругих волн и, соответственно, повышать резонанс излучения, как следует из теоретических расчетов и данных мониторинга в летние и зимние месяцы [6] (рис. 7, б). В практических же экспериментах с повторным излучением (рис. 8) резонанс излучения, наоборот, сдвигается в низкочастотную область, расширяя эффективный диапазон излучения. По мнению авторов, полученный эффект связан с небольшим обводнением грунта под вибратором. В большинстве случаев верхняя часть разреза в местах установки вибраторов на полигонах и профилях ГСЗ представляла собой низкоскоростные осадочные отложения (пески, супеси...). Так в районе Быстровского полигона скорости необводненного грунта составляют 300-350 м/с. Обводнение в осенние месяцы за счет сильных дождей немного повышает скорости упругих волн под виброисточником. В районе опорных профилей на Востоке России скорости грунта под вибратором на ряде подобранных площадок были несколько повышены из-за оттайки вечной мерзлоты. При работе виброисточника происходит выдавливание воды из песчаных отложений, что приводит к понижениию скоростей продольных волн и, следовательно, понижению резонансов. Именно понижение скоростей продольных волн за счет уменьшения влагонасыщенности грунта под вибратором, по мнению авторов, является главной причиной понижения резонансов излучения. Подтверждением данных рассуж-

Вибратор 2 Вибратор 3

Рис. 10. Пример размещения группы разных по конструктиву вибраторов в эксперименте по сближению их характеристик излучения. Профиль ЗДВ, Центральный участок

дений служат результаты специальных экспериментов по изучению скоростей упругих волн под виброисточником во время работы вибратора, выполненные исследователями на Быстровском полигоне с дебалансным вибратором [7]. По результатам экспериментов действительно было установлено уменьшение скоростей продольных волн в слое под виброисточником во время работы вибратора.

Этот же эффект понижения резонансов излучения при повторных сеансах вибратора подтверждают эксперименты по регистрации шумов в районе виброисточника, выполненные в августе 2015 года и представленные на рис. 9.

Суть экспериментов заключалась в следующем. Перед плановым мониторингом (несколько часовых сеансов с разными диапазонами излучения и несколько монохроматических сеансов) в течение 6 часов проводилась регистрация шумов, как на рис. 3. После отработки сеансов мониторинга проводилась повторная регистрация шумов. После этого под вибратор было залито 6 кубометров воды и проведено 4 повторных часовых сеанса излучения. После сеансов была продолжена регистрация шумов. Необходимо отметить, что практически неделю до проведения эксперимента стояла сухая жаркая погода, и грунт под вибратором был сухой. В результате экспериментов установлено, что плановые сеансы мониторинга практически не сдвигают резонансы в системе „вибратор/грунт“ (рис. 9, а, б), в то время как при небольшом добавлении воды под вибратор несколько повторных сеансов привели к смещению резонанса на ^0,4 Гц в область низких частот.

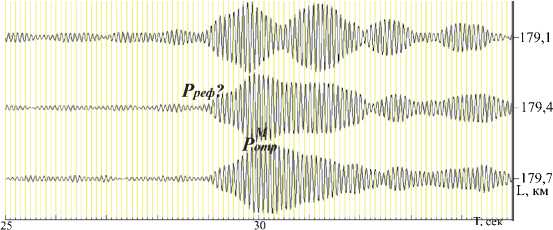

Следующий эксперимент по повышению эффективности излучения групп вибраторов связан с выравниванием характеристик излучения разных по конструктиву вибраторов. При экспериментальных исследованиях на профиле ЗДВ использовались два 40-тонных вибратора, различающихся весом на несколько тонн и конструкцией (рис. 10).

а)

б)

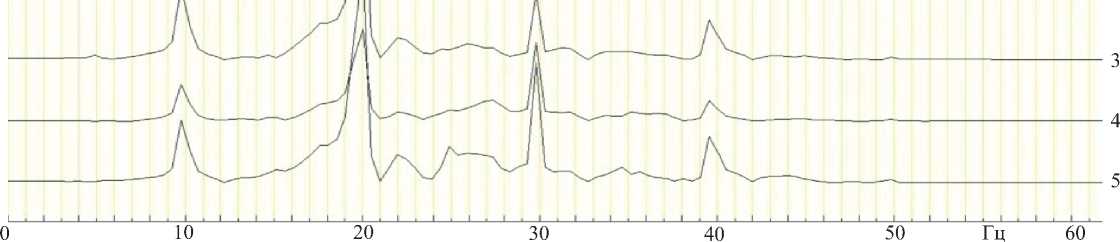

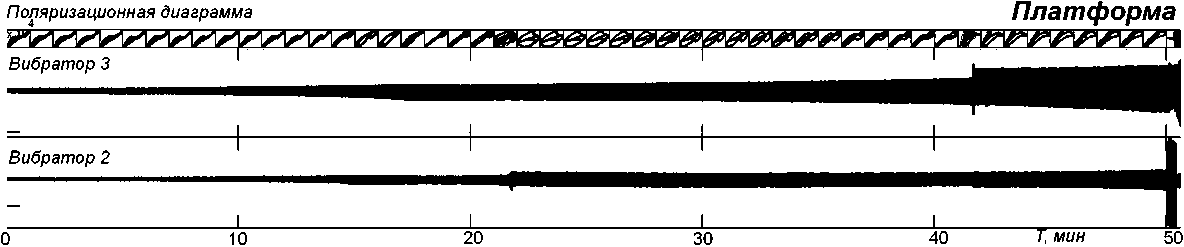

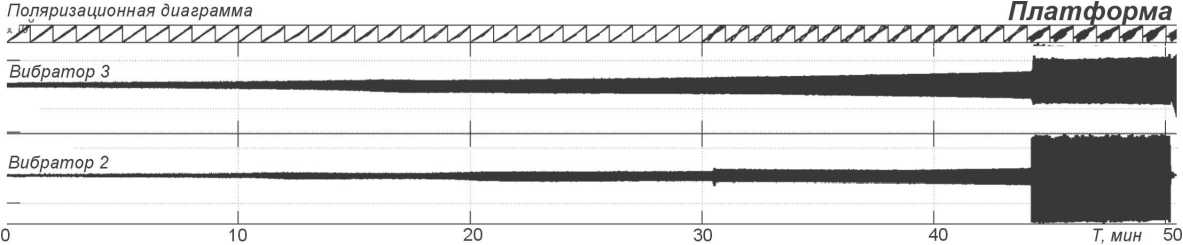

Рис. 11. Поляризационные диаграммы и виброграммы колебаний платформы при совместной работе двух вибраторов на профиле ЗДВ, работающих на средних дебалансах (а) и на разных дебалансах (б), и примеры коррелограмм на профиле, полученные от двух вибраторов, работающих с одинаковыми (средними) дебалансами (в) и разными дебалансами (г)

По результатам экспериментов было установлено, что время наступления резонанса зависит как от характеристик грунта и условий „вибратор/грунт“, так и от конструкции вибраторов. От более тяжелого вибратора (более высокий на рис. 10) отмечается менее сильный временной сдвиг при повторных сеансах, чем от легкого высокочастотного вибратора. Кроме того, при излучении двух близстоящих вибраторов на одних и тех же грунтах более тяжелый вибратор (вибратор 3 на рис. 10) имеет пониженный резонанс по сравнению с резонансом от более легкого вибратора 2. При достижении участка резонанса обоими вибраторами излучающие платформы вибраторов начинают работать синхронно, при этом увеличивается в 1,2-2 раза амплитуда излучения по сравнению с работой единичных вибраторов. Это позволило в большинстве точек регистрации получать коррелограммы с более высоким соотношением „сигнал/шум“, чем от единичных вибраторов [3, 4].

На ряде площадок профиля ЗДВ в высокогорных регионах с высокоскоростной ВЧР (верхней частью разреза) не удавалось достичь согласованных на двух вибраторах резонансов при реализуемых диапазонах излучениях 6-12 Гц, соответственно было сложно получить качественный материал даже на небольших удалениях. В этих условиях применялся следующий методический прием при группировании вибраторов, заключающийся в сближении резонансных частот двух вибраторов, где происходит максимальная отдача в грунт. Суть эксперимента заключалась в подборе дебалансов для каждого вибратора, которые бы сближали частоты максимумов резонансов. На рис. 11, а, приведен пример виброграмм колебаний платформы тяжелого (вибратор 3) и легкого (вибратор 2) вибраторов при работе на средних дебалансах (46,2 кг-м). Видно, что от тяжелого вибратора небольшой резонанс отмечается на временах от 42 минут до 51 минуты, в то время как от легкого вибратора сильный резонанс начинается в самом конце излучения (50-51 минута). Предполагалось, что при работе легкого вибратора на тяжелых дебалансах (56,8 кг-м) произойдет смещение резонанса в область низких частот, а при работе более тяжелого вибратора на легких дебалансах (36,9 кг-м) максимум резонанса наиболее сильно сдвинется в область высоких частот. Судя по рис. 11, б, это и произошло: при излучении двух вибраторов с разными дебалансами в диапазоне частот 9,6-10 Гц (время излучения 44-50 минут) отмечены синхронная работа вибраторов и повышение интенсивности излучения. При регистрации на профиле существенное улучшение качества коррелограмм отмечается также от сеансов, когда в конечной части работы вибраторов были сближены их резонансы (рис. 11, г).

Заключение. Изучены особенности излучения дебалансных вибраторов на неоднородных грунтах (высокоскоростных кристаллических породах, мерзлотных, обводненных). Выполнены эксперименты с группами вибраторов, которые показывают, что, тщательно подбирая площадки для установки вибраторов, меняя режимы работы вибраторов (разные дебалансы, повторные сеансы работы вибраторов), можно синхронизировать работу вибраторов в области резонансов, увеличив при этом мощность излучения, что повысит дальность регистрации и качество коррелограмм на профиле.

Авторы выражают признательность д-ру геол.-минер, наук В. С. Селезневу и д-ру технич. наук В. И. Юшину за ценные замечания при обсуждении статьи. Авторы благодарны также коллегам из АСФ ГС СО РАН, СНИИГГиМСа и ИВМиМГ СО РАН, участвующим в проведении полевых экспериментов на Быстровском полигоне и профилях ГСЗ на Востоке России.

Список литературы Особенности излучения мощных вибраторов на неоднородных грунтах и некоторые технологические приемы повышения эффективности излучения при глубинных сейсмических исследованиях и активном мониторинге среды

- АЛЕКСЕЕВ А. С., Глинский Б. М. ГЕЗА Н.И. И др. Активная сейсмология с мощными вибрационными источниками. Новосибирск: Изд-во СО РАН „Гео", 2004

- СУРКОВ В. С., САЛЬНИКОВ А. С., КУЗНЕЦОВ В. Л. и др. Строение земной коры Магаданского сектора северо-востока России по данным ГСЗ//Сборник „Структура и строение земной коры магаданского сектора России по геолого-геофизическим данным". Новосибирск: Наука, 2007. С. 13-21

- СЕЛЕЗНЕВ В. С., СОЛОВЬЕВ В. М., ЕМАНОВ А. Ф. и др. Глубинные вибросейсмические исследования на Востоке России//Проблемы информатики. 2013. № 3. С. 30-41

- СОЛОВЬЕВ В. М., РОМАНЕНКО И. Е., ЕЛАГИН С. А., КАШУН В. Н. О некоторых приемах повышения качества вибрационных записей при работах ГСЗ на опорных профилях России//Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. 2012. № 1. С. 86-95

- Юшин В. И., Аюнов Д. Е., ДУЧКОВ А. Д. Мониторинг изменения температуры под плитой действующего сейсмического вибратора. Новосибирск: СГГА, 2011. Т. 2. С. 32-36.

- ЕМАНОВ А. Ф., СЕЛЕЗНЕВ В. С., СОЛОВЬЕВ В. М. и др. Исследование динамических особенностей сезонных изменений волновых полей при вибросейсмическом мониторинге среды//Геология и геофизика. 1999. Т. 40. № 3. С. 474-486.

- ГE3A Н. И., ЕГОРОВ Г. В., Юшин В. И. Особенности напряженного состояния рыхлой среды, подвергаемой пульсирующей нагрузке//Труды международной конференции „Геодинамика и напряженное состояние недр Земли". ИГД СО РАН. 2004. С. 340-347