Особенности изменений показателей сосудистой жесткости у пациентов с артериальной гипертонией, рефрактерной к гипотензивной терапии

Автор: Ситкова Е.С., Мордовин В.Ф., Личикаки В.А.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 2 т.28, 2013 года.

Бесплатный доступ

В последние годы большое значение придается показателям сосудистой жесткости как факторам, влияющим на частоту осложнений и прогноз при артериальной гипертонии (АГ). У пациентов с рефрактерной к гипотензивной терапии АГ риск возникновения органных осложнений является особенно высоким. Цель исследования: сравнительный анализ показателей сосудистой жесткости у пациентов с контролируемой и рефрактерной АГ. В исследование были включены 15 пациентов с гипертонической болезнью (ГБ) II стадии и достигнутой нормализацией артериального давления (АД) - (1-я группа), а также 18 больных с ГБ II-III стадии, резистентной к гипотензивной терапии (2-я группа). Всем пациентам был выполнен суточный мониторинг АД, эхокардиографическое исследование, допплерультразвуковое исследование сонных артерий, исследование жесткости сосудов. Выявлены достоверно большие показатели индекса массы миокарда во 2-й группе пациентов. Степень выраженности атеросклероза сонных артерий достоверно не разнилась (18,57±14,33 и 12,31±10,20; р=0,17). По данным СМАД, во 2-й группе пациентов систолическое АД составило 157,57±16,68, диастолическое АД - 97±13,81. В 1-й группе пациентов показатели оказались достоверно ниже (САД 128,64±8,71, ДАД 77,21±9,45; р

Рефрактерная артериальная гипертония, сосудистая жесткость

Короткий адрес: https://sciup.org/14919839

IDR: 14919839 | УДК: 616.12-008.331.1-085:615.225.2-036.8-06:616.13-004

Текст научной статьи Особенности изменений показателей сосудистой жесткости у пациентов с артериальной гипертонией, рефрактерной к гипотензивной терапии

В настоящее время артериальная гипертония (АГ) остается актуальнейшей медико-социальной проблемой и является одним из главных факторов риска развития ишемической болезни сердца (ИБС), мозгового инсульта и сердечной недостаточности, обусловливая тем самым высокий риск сердечно-сосудистой смертности [2–4, 6]. Среди лиц, страдающих АГ, частота встречаемости ИБС, инфаркта миокарда, нарушения мозгового кровообращения достоверно выше, чем у нормотоников [1]. Ремоде- лирование стенки сосудов (главным образом, мелкого калибра) лежит в основе большого разнообразия типов поражения органов-мишеней при АГ, обусловливая повышение общего периферического сосудистого сопротивления. Изучение роли структурно-функциональных сосудистых нарушений в повышении общего периферического сосудистого сопротивления было описано в работах B. Folkow [8, 9].

В последние годы при определении факторов, влияющих на частоту органных осложнений и прогноз у пациентов с АГ, существенное значение придается именно

Таблица 1

Сравнительная характеристика групп пациентов

Цель исследования: сравнительный анализ показателей сосудистой жесткости у пациентов с контролируемой и рефрактерной к терапии АГ.

Материал и методы

В исследование были включены 15 пациентов с подтвержденной по результатам исследований ГБ II стадии и достигнутой на фоне постоянной комбинированной терапии 1–3 гипотензивными препаратами нормализации АД (1-я группа), а также 18 больных, страдающих ГБ II–III стадии, резистентной к комбинированной гипотензивной терапии 3 и более препаратами в оптимальных дозировках, одним из которых является диуретик (2-я группа). Среди общего числа пациентов было 3 курильщика, среди пациентов с рефрактерной гипертонией – 2 пациента с документированными нарушениями мозгового кровообращения. Из исследования были исключены пациенты, страдающие вторичными формами гипертонии, сахарным диабетом средней и тяжелой степеней тяжести, ИБС со значимыми стенозами коронарных артерий, системными заболеваниями соединительной ткани.

Основу медикаментозной терапии пациентов группы рефрактерной АГ составляли ингибиторы АПФ (при их непереносимости назначались антагонисты рецепторов ангиотензина II – 2 пациента), в сочетании с диуретиками и антагонистами кальция или бета-блокаторами. Те- рапия в группе пациентов с контролируемой АГ была представлена 1–3 препаратами тех же классов, что и в первой группе. Всем пациентам был выполнен мониторинг АД на аппарате Medibase, а также исследование функционального состояния сосудистой стенки при помощи сфигмоманометра и сфигмографа VaSera VS-1000, позволяющего оценивать величину сосудистой жесткости вне зависимости от уровня АД. В плановом порядке пациентам было выполнено эхокардиографическое исследование и допплер-ультразвуковое исследование сонных артерий. Оценка состояния сосудистой стенки осуществлялась путем регистрации плетизмограмм на 4 конечностях с помощью манжет, электрокардиограммы и фонокардиограммы с последующим определением сердечно-лодыжечного (Cavi) и лодыжечно-плечевого индекса ABI. Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью программы STATISTICA 6.0.

Результаты и обсуждение

В результате проведенного анализа групп пациентов выявлена их сопоставимость по возрасту, массе тела, стажу гипертонической болезни, уровню гликемии и показателей липидного спектра за исключением общего холестерина (табл. 1).

По данным исследования, выявлены достоверно большие показатели индекса массы миокарда в группе пациентов с АГ, резистентной к терапии.

Степень выраженности атеросклероза сонных артерий в сравниваемых группах пациентов достоверно не разнилась (18,6±14,33 и 12,3±10,20; р=0,17), хотя незначительное его преобладание отмечено в группе пациентов с контролируемой гипертонией. По данным суточного мониторирования АД, во 2-й группе пациентов уровни систолического АД составили 157,6±16,68, для диастолического АД – 97±13,81. В группе пациентов с контролируемой гипертонией показатели оказались достоверно ниже (САД 128,6±8,71; для ДАД 77,2±9,45; р<0,01).

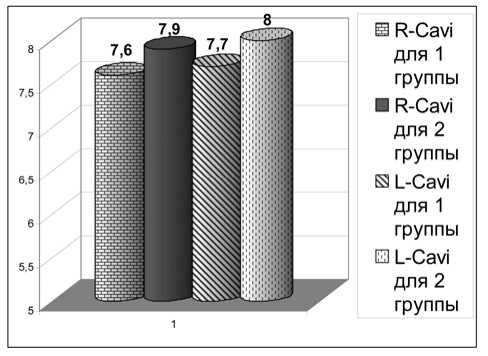

Показатели жесткости сосудистой стенки оказались сопоставимы в группах пациентов по уровню индекса Cavi и ABI (1,1±0,1 и 1,1±0,05; р=0,5) (рис. 1).

Помимо этого проведено изучение корреляционной взаимосвязи между показателями сосудистой жесткости и основными влияющими на них параметрами (возраст, индекс массы тела, индекс массы миокарда, стаж АГ, уро-

Рис. 1. Оценка индекса Cavi в сравниваемых группах пациентов вень АД, степень атеросклероза сонных артерий, показатели липидного спектра). По результатам анализа выявлена прямая взаимосвязь между уровнем индекса ABI и стажем АГ, ростом, суточным пульсовым АД, ночным систолическим и пульсовым АД, вариабельностью ночного диастолического и среднего АД. Обратная корреляционная зависимость этого показателя выявлена от уровня липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), возраста, вариабельности пульса за дневной период и весь период измерения. Обратная взаимосвязь также выявлена между индексом Cavi и весом.

Ранее уже было проведено большое количество исследований, касающихся оценки зависимости показателей сосудистой жесткости от ряда факторов, таких как степень АГ, индекс массы тела, показатели липидного спектра, степень выраженности ИБС, наличие перенесенных ранее сосудистых катастроф и т.д., где была получена корреляционная связь между вышеперечисленными факторами и показателями жесткости сосудов [1, 5].

Ремоделирование сосудов, как известно, проходит два этапа: этап функциональных изменений (эндотелиальная дисфункция), обусловленных действием нейрогумо-ральных и вазоконстрикторных факторов в ответ на повышение трансмурального давления, и этап структурных изменений, представленных гипертрофией и гиперплазией гладкомышечных клеток и кардиоваскулярным фиброзом.

Несмотря на адекватную терапию, у пациентов с рефрактерной формой гипертонии за счет стабильно высоких цифр артериального давления тонус симпатической нервной системы остается по-прежнему высоким. Это запускает каскад реакций с преобладанием вазоконстрикторных факторов, активизацией РААС системы с повышением выработки ангиотензина II (как почечного, так и тканевого), активизацией B1-трасформирующего ростового фактора [7] и повышением синтеза коллагена. Казалось бы, вышеупомянутый механизм непременно должен способствовать прогрессированию структурных изменений сосудов у пациентов с рефрактерной гипертонией и повышению уровня Cavi.

Полученные нами результаты позволяют сделать предположение о преобладании функционального компонен- та ремоделирования сосудистой стенки над морфологическим в этой группе пациентов и оправдывают применение в данном случае более радикального метода устранения системного симпатического тонуса, которым на настоящий момент является радиочастотная аблация почечных артерий.

Список литературы Особенности изменений показателей сосудистой жесткости у пациентов с артериальной гипертонией, рефрактерной к гипотензивной терапии

- Гогин Е.Е. Изменения артериального русла при гипертонической болезни и стратегия лечения больных//Тер. архив. -1999. -№ 1. -С. 64-67.

- Мордовин В.Ф., Фальковская А.Ю., Белокопытова Н.В. и др. Возможности бетаблокаторов в коррекции цереброваскулярной патологии у больных АГ, ассоциированной с сахарным диабетом 2 типа//Сибирский медицинский журнал (Томск). -2009. -Т. 24, № 4, вып. 1 -С. 38-44.

- Русина А.М., Мордовин В.Ф., Фальковская А.Ю. и др. Нормализующее влияние фелодипина на показатели суточного профиля артериального давления//Сибирский медицин ский журнал (Томск). -2009. -Т. 24, № 1. -С. 29-34.

- Семке Г.В. Цереброкардиальная патология у больных АГ//Сибирский медицинский журнал (Томск). -2009. -Т. 24, № 3, вып. 2. -С. 97-100.

- Сторожаков Г.И., Верещагина Г.С., Червякова Ю.Б. и др. Оценка эластических свойств артериальной стенки у больных артериальной гипертонией молодого возраста//Артериальная гипертензия. -2005. -Т. 11, № 1. -С. 17-20.

- Фальковская А.Ю., Мордовин В.Ф., Белокопытова Н.В. и др. Цереброваскулярная патология у больных с артериальной гипертонией, ассоциированнной с сахарным диабетом 2 типа//Сибирский медицинский журнал (Томск). -2009. -Т. 24, № 2. -С. 28-32.

- Laviades C., Varo N., Diez J. Transforming growth factor P in hypertensives with cardiorenal damage//Hypertension. -2000. -Vol. 36, No. 4. -P. 517-522.

- Folkow B. Physiological aspects of primary hypertension//Physiol Rev. -1982. -Vol. 62, No. 2. -P. 347-504.

- Folkow B. The "structural factor" in hypertension with special emphasis on the hypertrophic adaptation of the systemic resistance vessels // Hypertension: Pathophysiology, Diagnosis and Management / eds J.H. Laragh, B.M. Brenner. - New York : Raven Press, 1990. - P. 565-81. 10. Guidelines for the Management of Arterial Hypertension. The Task Force for the management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension and of the European Society of Cardiology (ESC) // J. Hypertension. - 2007. - Vol. 25. - P. 1105-1187.

- Mancia G., Laurent S., Agabiti