Особенности изменения свойств нефтей терригенного девона на севере Башкирского свода и прилегающих территориях

Автор: Кожевникова Е.Е., Карасева Т.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 4 (17), 2012 года.

Бесплатный доступ

Проведено изучение изменения свойств нефтей терригенного девона на юге Пермского края. Впервые выявлена закономерность изменения свойств, связанная с положением месторождения относительно Камско-Кинельской системы прогибов.

Залежь нефти, плотность нефти, вязкость нефти, терригенный девон, башкирский свод, факторный анализ, камско-кинельская система прогибов

Короткий адрес: https://sciup.org/147200848

IDR: 147200848 | УДК: 553.98

Текст научной статьи Особенности изменения свойств нефтей терригенного девона на севере Башкирского свода и прилегающих территориях

Начиная с середины 20 в. на территории Пермского края ведется разработка залежей нефти в терригенных отложениях девона. На 01.01.2012г. открыто 41 месторождение. На юге края, в пределах севера Башкирского свода и прилегающих районов, насчитывается 36 месторождений, большинство из них разрабатывается. Данная территория выбрана для исследования. Залежи углеводородов сосредоточены в проницаемых пластах песчаников и алевролитов, живетского яруса, паший-ского и тиманского горизонтов, фильтрационно-емкостные свойства которых изменяются в широком диапазоне, пористость от 12 (Кулигинское, Софьинское месторождения) до 20% (Андреевское), проницаемость от 3 (Дороховское месторождение) до 530 мД (Осинское). Региональной покрышкой комплекса являются глинистые породы тиманско-саргаевских факторный анализ, Камско-Кинельская отложений. Анализируя материалы по терригенному девону, можно утверждать, что пачки непроницаемых пород мощностью 5–6 м вполне достаточно для сохранения залежи углеводородов. Примером этого являются залежи Аспинского и Сос-новского месторождений, где мощность пород тиманского горизонта не превышает 5–6м. В некоторых случаях покрышкой служат вышележащие глинистые карбонаты саргаевского горизонта. Так, на Доро-ховском месторождении открыта залежь в песчаниках тиманского пласта мощностью 6-7м, находящаяся непосредственно под пачкой плотных известняков саргаев-ского горизонта.

С целью установления особенности в изменении свойств нефтей терригенного девона впервые за последнее десятилетие проведено обновление информации по свойствам нефтей. В ходе работы собра-

ны данные физико-химических параметров нефти по 228 глубинным и 165 устьевым пробам, отобранным в период с 1952 по 2002 г. Вязкость нефтей изменяется от 5,41 (Дороховское месторождение) до 101,934 мм2/с (Андреевское), плотность нефтей варьирует от 0,837 (Дороховское месторождение) до 0,923 г/см3 (Кирилловское), содержание серы встречено от 0,7 (Гарюшкинское) до 3,2% (Андреевское), газонасыщенность изменяется от 19,4 м3/т (Быркинское месторождение) до 87,9 м3/т (Лесное) [2].

Для выявления закономерностей в изменении свойств нефтей на изучаемой территории проведено осреднение показателей по каждому месторождению. С целью установления факторов, влияющих на изменение состава и свойств нефтей, проведен факторный анализ методом главных компонентов. Каждое наблюдение характеризовалось несколькими параметрами: плотность (pl), вязкость (vz), содержание серы (S), содержание азота (N), содержание смол (sml), содержание асфальтенов (asf), содержание парафинов (prf), температура начала кипения парафинов (Tprf), температура пласта (Tpl), давление пласта (dvl), газонасыщенность (gaz). Все пробы привязаны по глубине (H). По результатам проведенного анализа с различным группированием параметров нефтей выделено три фактора, давших больший вклад (83%) в изменение их состава и свойств. Первый фактор включает плотность, вязкость, газонасыщенность и содержание азота. Второй фактор – температуру начала плавления парафинов, содержание парафинов, серы, асфальтенов и смол. Третий фактор – пластовое давление, температуру пласта и положение залежи в разрезе.

По результатам факторного анализа составлены математические выражения, включающие перечисленные физико-химические параметры.

Уравнение первого фактора имеет следующий вид:

F 1 0.89 pl G 0.89 vz H 0.76 gaz G 0.69 N .

Плотность, вязкость, содержание азота имеют положительные корреляционные связи между собой и увеличиваются с повышением гипсометрического положения залежи, а газосодержание сокращается. Первый фактор F 1 , названный физико-химическим, отражает в основном физические и химические характеристики нефтей комплекса, его вклад в общую изменен-ность нефтей составляет 41%.

Второй фактор F 2 , в уравнение которого входят содержание серы, смол, асфальтенов, парафинов и температура начала плавления парафинов, характеризует вторичное изменение нефтей за счет окисления и биодеградации, условно назван фактором гипергенеза. Уравнение имеет вид

F 2 T 0.87 Tprf H 0.61 prf G 0.59 S G 0.59 asf G 0.56 sml . Температура начала плавления парафинов имеет высокую факторную нагрузку. Одной из причин, контролирующих количество парафинов в залежи, может являться процесс биодеградиции нефтей. Отрицательную корреляционную связь между параметрами фактора и количеством парафинов можно объяснить последовательностью уничтожения алкановых углеводородов микроорганизмами: в первую очередь уничтожаются н-алканы с длиной цепи С 10 -С 17 , имеющие более низкие температуры плавления, чем высокомолекулярные н-алканы. Вклад этого фактора в общую измененность нефтей составляет 23%.

В уравнение третьего фактора входят только три параметра – пластовое давление, температура пласта и гипсометрическое положение. Уравнение имеет вид

F 3 t 0.89 dvl G 0.68Tpl H 0.62 H .

Давление пласта и температура связаны между собой положительной корреляционной связью и имеют отрицательную связь с гипсометрическим положением залежи. В уравнении третьего фактора высокую факторную нагрузку имеет

Особенности изменения свойств нефтей терригенного девона

О Чайкинекое (1,1)

0 Камышловское (-0,6)

О Кирилловское (1,1)

О Андреевское (0,9)

ОКустовское (0,3)

Бардымское (1,2)

Осинское (0,4)®

О Быркинское (-2,8)

Альняшское (-2.5)

Дубовогорское (0.6)’

F, (физический)

Схема расположения значений факторов для наблюдений, в координатах факторного пространства

® Одиновское (-0,9)

ОЛесное (0,9)

Мос^дьинское (0.3)

Чикулаевское (-0.5)

Гар£«^)Л Шагиртеко-Гожанское (-1.3)

Тулвинское (0,9)

ОКулигинское (-0,1)

Трушниковское (-1.1) 0 О Стретенское (0,5)

Сосновское (0,6) О О Караморское (-0,2)

0 О Капканское (0.-2) Аспинское (-0,2)

Сыповское (1.1)

-

1- наименование месторождения, данные которого использовалась в анализе, в скобках значение фактора F, (структурно-термический)

абсолютная глубина положения залежи в комплексе, в результате фактор получил название «структурно-термический». Вклад фактора в общую измененность нефтей минимален и составляет 19%.

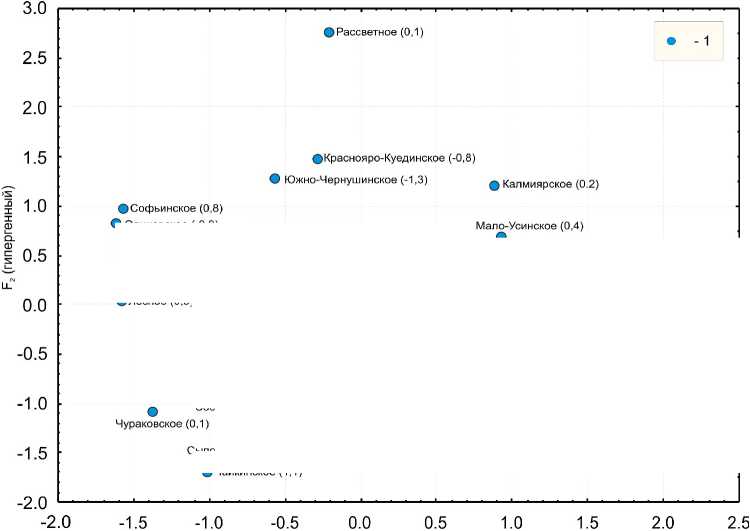

При рассмотрении взаимосвязи всех трех факторов наблюдается некоторая группировка наблюдений. На рисунке по оси абсцисс отложены значения фактора F 2 (гипергенез), по оси ординат – F 1 (физико-химический), кроме того, даны значения фактора F 3 (структурно-термический).

По значению фактора F1 наблюдается деление наблюдений на три группы. В интервал значений фактора F1 (-2,0; -0,6) попадают месторождения, относящиеся к восточном борту Камско-Кинельской системы прогибов (ККСП). В диапазоне от -0,6 до 0,6 находятся месторождения, расположенные вдоль границы внутренней прибортовой зоны ККСП, в интервале значений 0,6 – 2,5 – месторождения осевой зоны ККСП. По значению фактора F2 отмечено разделение месторождений на две группы. К первой относятся месторождения, расположенные вдоль границы бортовой зоны ККСП, ко второй –место-рождения осевой и бортовой зоны ККСП. Значения третьего фактора не позволяют выявить четкую закономерность, вероятно, это связано с отсутствием влияния современных геологических условий на свойства нефтей терригенного девона. При учете деления по двум факторам все наблюдения подразделяются на 6 групп, что позволяет выделить более четкую зональность. К первой группе относятся наблюдения, расположенные в диапазоне значений F1– 0,6 – -0,6; F2 – -0,2 – 3,0. Это месторождения, расположенные в пределах внутренней прибортовой зоны ККСП и вблизи ее границы. Вторая группа (F1 – 0,6 – 2,5; F2 – -0,2 – 3,0) – месторождения осевой зоны ККСП. К третьей группе относится только одно месторождения (F1 – 0,6 – 2,5; F2 – -0,2 – -2,0), расположенное на борту ККСП. Четвертая группа (F1 – -0,6 – 0,6; F2 – -0,2 – -2,5) – это месторождения восточной внутренней бортовой зоны ККСП. Наблюдения пятой группы расположены в области F1 – -0,6 – -2,0; F2 – -0,2 – -2,0, к ней относятся месторожде- ния восточной бортовой зоны ККСП. Месторождения, относящиеся к шестой группе (F1 – -0,6 – -2,0; F2 – -0,2 – 3,0), расположены в пределах восточной внешнепри-бортовой зоны ККСП.

Впервые выявлена зональность месторождений терригенного девона, которая по свойствам нефтей похожа на распределение нефтей верхнедевонско-турнейско-го комплекса. Установленный факт указывает на однотипные условия нефтеобразо-вания.

Ранее уже высказывалось предположение о связи источников генерации нефтей

Список литературы Особенности изменения свойств нефтей терригенного девона на севере Башкирского свода и прилегающих территориях

- Кожевникова Е.Е., Карасева Т.В. Особенности формирования залежей нефти в отложениях терригенного девона южной части Пермского края//Нефтегазовое дело. 2011. №5. С. 302-317. URL:http://www.ogbus.ru/authors/Kozhevnikova/K ozhevnikova_1.pdf

- Физико-химические свойства нефтей, газов и битумоидов Пермского Прикамья. Каталог/под ред. С.А. Виниковского и А.З. Кобловой Пермь, 1974. 604 с.