Особенности изображений в скифо-сибирском зверином стиле на железных кинжалах юга Обь-Иртышского междуречья

Автор: Фролов Я.В., Тишкин А.А., Иванов Г.Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 247, 2017 года.

Бесплатный доступ

Железные кинжалы, обнаруженные при разных обстоятельствах на юге Обь-Иртышского междуречья, имеют изображения, которые выполнены в так называемом скифо-сибирском зверином стиле. Они представлены в виде новых детальных прорисовок и на фотоснимках, что реально отражает особенности оформления значимых предметов вооружения. Отдельно рассматриваются изображения на на-вершиях, ручках, перекрестиях и клинках изделий, найденных в окрестностях сел Кочки, Рогозиха, Шадрино, поселка Укладочный, в Мамонтовском районе и бывшем Барнаульском округе. Современный подход к фиксации всех деталей представленной серии кинжалов позволил определить круг аналогий, который ограничивается культурами восточной части скифо-сакского мира. Осуществленный анализ свидетельствует о престижном характере их использования в среде элитных слоев кочевых и оседлых обществ. На некоторых находках из лесостепного Алтая визуально фиксируются следы использования золота при дополнительном декорировании. Для одной из них получено подтверждение при помощи портативного рентгенофлуоресцентного спектрометра.

Обь-иртышское междуречье, лесостепной алтай, скифо-сак-ское время, железный кинжал, изображения, звериный стиль

Короткий адрес: https://sciup.org/143163911

IDR: 143163911

Текст научной статьи Особенности изображений в скифо-сибирском зверином стиле на железных кинжалах юга Обь-Иртышского междуречья

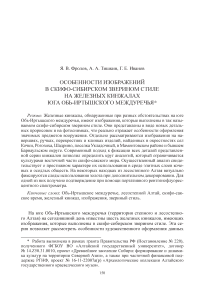

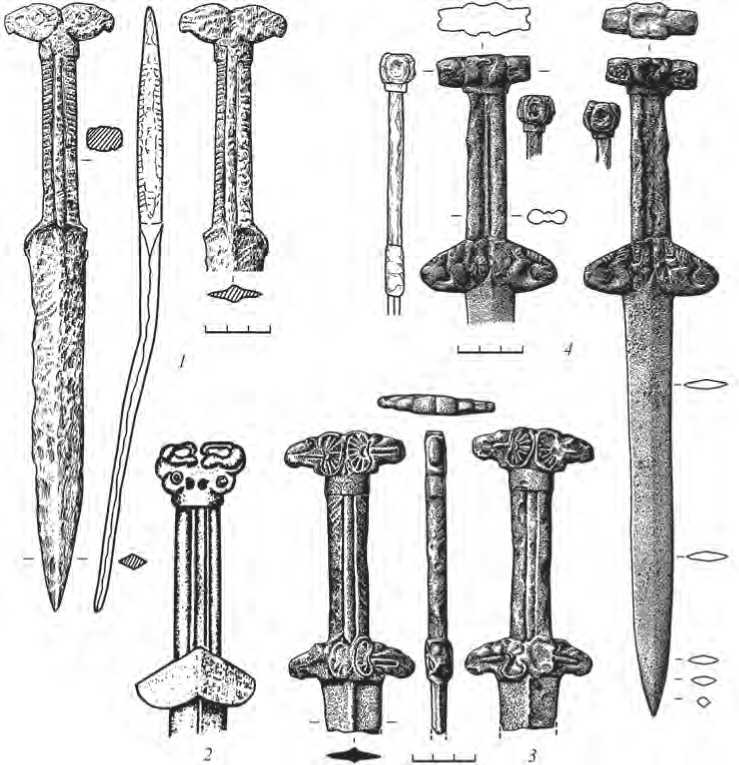

На юге Обь-Иртышского междуречья (территория степного и лесостепного Алтая) на сегодняшний день известны шесть железных кинжалов, имеющих изображения, которые выполнены в скифо-сибирском зверином стиле. Эта серия позволяет рассмотреть особенности художественного оформления данных предметов вооружения, обнаруженных в окрестностях сел Кочки, Рогозиха, Шадрино, поселка Укладочный, в Мамонтовском районе и бывшем Барнаульском округе (рис. 1–3). Все эти предметы уже были введены в научный оборот (Иванов, 1987. С. 15, 17. Рис. 5, 3, 6; 1993. С. 57. Рис. 2, 1; 2005. Рис. 1; Чекрыжо-ва, Шамшин, 2001а; 2001б. Рис. 1; Тишкин, 2006. Рис. 1; 2; Могильников, 1984; 1997. С. 40–43. Рис. 36, 2, 6, 7; Членова, 1981. С. 11. Рис. 4, 13). Но качество иллюстраций в большинстве публикаций не позволяет получить полное представление об изделиях и особенно об изображениях на них. Приводимые новые прорисовки, фотоснимки и дополнительные описания дают возможность уточнить целый ряд существенных элементов, которые не отражены в предшествующих изданиях. Поэтому основной задачей статьи стал тематический анализ важных находок с их более качественной демонстрацией.

Не вдаваясь в подробности хронологической атрибуции каждого из приводимых кинжалов, обозначим общий промежуток бытования этих изделий: VI–IV вв. до н. э. Наибольшее количество аналогий им фиксируется в восточной части скифо-сакского мира и связано с памятниками или случайными находками из Казахстана и Южной Сибири (Алтай, Тува, Минусинская котловина).

Как и на всех кинжалах скифо-сакского времени, имеющих художественное оформление, у рассматриваемых предметов выделяются четыре части (зоны) с завершенными очертаниями: навершие, ручка (рукоять), перекрестие и клинок. Находки, представляемые в данной статье, демонстрируют разнообразие сочетаний мотивов скифо-сибирского звериного стиля. В целом все изображения на них полностью укладываются в фиксируемые каноны художественных традиций культур восточной части скифо-сакского мира. Причем на кинжалах с юга Обь-Иртышского междуречья встречается большинство известных вариантов оформления клинкового оружия.

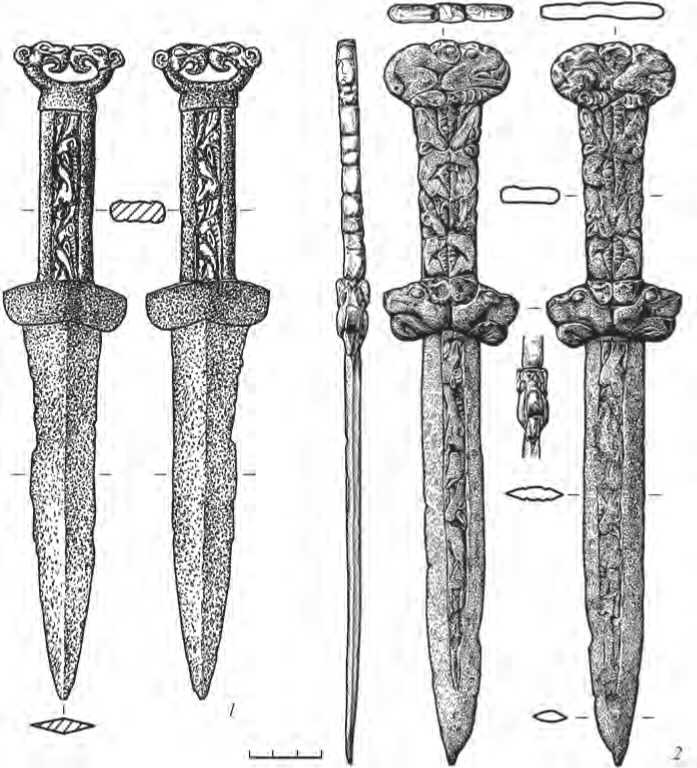

На навершиях представлены парные, сопоставленные и разнонаправленные («янусовидные») головы животных (рис. 1): на кинжале из с. Кочки изображены головы хищников (рис. 1, 4 ; 3, 2 ), на предметах из пос. Укладочного и с. Шад-рино – сильно стилизованные головы баранов (рис. 1, 1, 3 ; 3, 3–4 ), на навер-шии кинжала из бывшего Барнаульского округа – головы грифонов (рис. 1, 2 ). Другой типичный вариант для оформления кинжалов демонстрирует навершие в виде двух обращенных друг к другу голов ушастых грифонов на длинных шеях. Он представлен на кинжале из с. Рогозихи (рис. 2, 1 ; 3, 1 ). На навершии кинжала из Мамонтовского района Алтайского края изображена профильная фигура хищника из семейства кошачьих с подогнутыми ногами (рис. 2, 2 ; 3, 5 ). Подобный мотив на навершиях кинжалов скифо-сакского времени встречается значительно реже, чем вышеприведенные варианты, но в целом он не выбивается из общего канона оформления оружия рассматриваемого периода. Следует подчеркнуть, что профильная фигура хищника из семейства кошачьих на навер-шиях кинжалов фиксируется от Южной Сибири и до территории современного Китая (провинция Хэбэй) ( Завитухина , 1983. С. 64. Илл. 155; Богданов , 2006. Табл. LXVIII, 2 ; XC, 7 ; Илюшин, Ковалевский , 1999. Рис. 2, 2 ; Шульга , 2010. Рис. 79, 1 ). Архаичная форма навершия в виде широкого овала у кинжала из Мамонтовского района сближает данное изделие с ранними формами железных

Рис. 1. Случайные находки кинжалов с территории Алтайского края

1 – с. Шадрино, Калманский р-н (по: Тишкин, 2006. Рис. 1; 2); 2 – Барнаульский округ (по: Членова, 1981. Рис. 4, 13); 3 – пос. Укладочный, Первомайский р-н; 4 – с. Кочки, Родинский р-н; 1, 3 – железо, золото; 2, 4 – железо предметов клинкового вооружения. Сходный абрис имеет наведшие кинжала из кургана Аржан-2 (Чугунов, 2011. Рис. 7, 1).

Несколько реже на кинжалах с юга Обь-Иртышского междуречья встречаются художественно оформленные перекрестия. Изображения на них типичны для иконографии изделий из восточной части скифо-сакского мира. Это такие же, как и на навершиях, «янусовидные» головы животных. На перекрестии кинжала, найденного у пос. Укладочный, представлены головы баранов, на находке из Мамонтовского района – головы хищников из семейства кошачьих. Другой

Рис. 2. Железные кинжалы из лесостепного Алтая

1 – с. Рогозиха, Павловский р-н (по: Чекрыжова, Шамшин, 2001б. Рис. 1); 2 – Мамонтовский р-н; 1, 2 – железо распространенный в Южной Сибири, Казахстане и Приуралье мотив оформления перекрестий – это парные профильные фигуры животных, соприкасающихся головами. Чаще всего в данной композиции демонстрировались волки и кабаны (Богданов, 2006. Табл. XC, 3–5; Завитухина, 1983. С. 74–75. Илл. 198–203; Фролов, 2008. Рис. 74, 1; Яблонский и др., 2011. С. 228, 229. Рис. 4, II, VII).

Изображения на ручках кинжалов также достаточно типичны, хотя мотивы художественного оформления клинкового оружия скифо-сакского времени сравнительно редки. На кинжале из с. Рогозихи (рис. 2, 1 ; 3, 1 ) фиксируется ряд животных с подогнутыми ногами, заключенный в прямоугольную рамку

Рис. 3. Кинжалы (случайные находки). Фото

1 – с. Рогозиха, Павловский р-н; 2 – с. Кочки, Родинский р-н; 3 – с. Шадрино, Калманский р-н; 4 – пос. Укладочный, Первомайский р-н; 5 – Мамонтовский р-н; 1, 2, 5 – железо; 3, 4 – железо, золото

(бордюр). Подобные варианты оформления встречены на кинжалах от Тувы (Аржан-2) и до Приуралья (Филипповка-1) ( Чугунов , 2011. Рис. 7, 1, 2 ; Яблонский и др. , 2011. С. 228, 229. Рис. 4, I, VIII ). Расположение изображений, как на рукоятке кинжала из Мамонтовского района, встречается редко. На ней (так же, как и на рогозихинском изделии) представлены ряды животных с подогнутыми ногами, но здесь они образуют пару зеркально противопоставленных фигур. Из близких аналогий можно привести рукояти кинжалов из кургана Аржан-2 ( Чугунов , 2011. Рис. 7, 1, 2 ). Зеркально расположенные изображения животных с подогнутыми ногами имеются на рукояти бронзового кинжала из Минусинской котловины ( Kossack , 1992, Abb. 56, 1 ).

Художественное оформление клинка фиксируется только на изделии из Мамонтовского района. Его общая схема похожа на оформление рукоятей. Она представляет собой ряд животных с подогнутыми ногами, заключенный в прямоугольную рамку (бордюр) (рис. 2, 2; 3, 5). Подобный мотив имеет параллели в изображениях на клинках акинака из кургана Иссык (Южный Казахстан) и кинжала из кургана Аржан-2 (Тува) (Акишев, 1978. Табл. 24; Чугунов, 2011. Рис. 7, 1). В этом же контексте можно рассматривать и накладку на ножны меча из могильника Тагискен (Итина, Яблонский, 1997. Рис. 44, 5, 6).

Следует подчеркнуть, что на перекрестиях кинжалов из лесостепного Алтая представлены канонические схемы размещения изображений – парные морды животных «читаются», когда кинжал расположен рукоятью вверх, а парные изображения профильных фигур животных хорошо видны, когда кинжал размещен клинком вверх.

Если рассматривать прагматику изображений на кинжалах азиатской части скифо-сакского мира, то бросаются в глаза достаточно жесткие рамки, в которых определялись художественные схемы оформления клинкового оружия, и небольшое разнообразие мотивов. Такие находки из лесостепного Алтая демонстрируют близкое сходство с элитным оружием поздней древности из Казахстана и Тувы.

Иконография изображений на кинжалах с юга Обь-Иртышского междуречья также достаточно типична для восточной части скифо-сакского мира. Остановимся на некоторых наиболее часто встречающихся мотивах. Фигуры животных с подогнутыми ногами находят много параллелей. Хищник показан с закрытой пастью, голова располагается на передней лапе. Лапы акцентированы гипертрофированными когтями. Этот довольно распространенный мотив достаточно широко встречается в пазырыкском искусстве, а также и на предметах других культур скифо-сакского мира, в том числе лесостепного Алтая ( Богданов , 2006. Табл. XXV; XXVI, 5 ; XXVIII, 1, 3 ; LVII, 3 ; LXXXIV, 1–3, 5 ; Кубарев , 1987. Табл. XLVIII, 2–3 ; LXXXVI, 22 ; Могильников , 1997. Рис. 54, 12 ). Сходную структуру имеет и иконография изображений копытных, у которых передняя нога также помещена под головой. Наиболее близкий вариант такого же расположения представлен на клинке кинжала из могильника Иссык ( Акишев , 1978. Табл. 24). Этот мотив особенно сближает кинжалы из Рогозихи и Мамонтовского района с казахстанскими образцами клинкового оружия.

Изображения голов барана с рогами, трактованными в качестве пальметты, на кинжале из пос. Укладочный находят аналогии в оформлении ножен и рукоятей ахеменидского клинкового оружия ( Литвинский, Пичикян , 1981. Рис. 6; Алексеев и др. , 1991. С. 99–101. Рис. 67. Кат. 192; Переводчикова , 1994. Рис. 26). Не исключено, что подобный же мотив представлен на навершии кинжала из с. Шадрино (рис. 1, 1 ; 3, 3 ), а может быть, здесь использованы мотивы, представленные, например, на кинжалах из Ордоса и на некоторых других изделиях из Южной Сибири ( Kossack , 1992. Abb. 57, 1–4 ; Тишкин , 2006. С. 147, 148). К сожалению, плохая сохранность этого изделия не позволяет трактовать образы однозначно.

Следует еще отметить то, что кинжалы из пос. Укладочного и, возможно, из с. Шадрино были украшены золотом. Местами прослежены маленькие фрагменты золотой фольги. Возможно, эти два изделия являются импортом из державы Ахеменидов (или подражанием). Для подтверждения наличия золота на навершии, рукоятке и перекрестии кинжала из пос. Укладочного одним из авторов статьи использовался портативный рентгенфлуоресцентный спектрометр ALPHA SERIEЅТМ (модель Альфа-2000). Анализы сохранившихся фрагментов фольги позволили подтвердить указанную особенность оформления находки, ныне хранящейся в Алтайском государственном краеведческом музее (ОФ 13720/1, А-51). Ниже приводим результаты анализов, полученные на общем фоне окисленного железного изделия: 1) Fe (железо) – 92,32 %; Au (золото) – 6,63 %; Cu (медь) – 0,67 %; Cо (кобальт) – 0,38 %; 2) Fe – 87,33 %; Au – 9,94 %; Cu – 0,8 %; Ag (серебро) – 0,78 %; Cо – 0,73 %; Ti (титан) – 0,28 %; Cr (хром) – 0,14 %; 3) Fe – 91,29 %; Au – 7,41 %; Cu – 0,79 %; Cо – 0,51 %. Дальнейшее детальное изучение данного предмета позволит решить вопросы технологии нанесения золотой фольги на железную поверхность.

Зооморфное навершие кинжала, найденного в бывшем Барнаульском округе, имеет ближайшую аналогию в оформлении рукояти меча из с. Ключи ( Фролов , 2016. Рис. 3). Подобный мотив был широко распространен в азиатской части – от Северного Китая и до Приуралья ( Смирнов , 1961. С. 39, 40. Рис. 4, 1 ; Ва сильев, Обыденнов , 1994. С. 96. Рис. 1, 3 ; Чжун , 1998. С. 25. Рис. 1, 5 ). В регионах западнее Урала чаще встречаются навершия, которые имеют уже стилизованные изображения голов грифонов, получившие название «когтевидные» ( Исмагилов, Скарбовенко , 1977. С. 90; Денисов, Мышкин , 2008. С. 65). Многие исследователи предполагают, что навершия с изображениями голов грифонов – это сибирская традиция ( Смирнов , 1961. С. 20; Васильев , 2001. С. 41; и др.).

Обращает на себя внимание очень близкое сходство кинжала из с. Кочки с предметом, найденным в Минусинской котловине и ныне хранящимся в Государственном Эрмитаже (Завитухина, 1983. С. 75. Илл. 203). Близкая манера оформления брусковидного навершия (однотипное выделение пасти и ушей животных, которое само по себе является довольно редким проявлением) достаточно самобытно и позволяет предполагать, что данные предметы могли быть изготовлены в одной мастерской. Ранее исследователи высказывали предположения (на основе сходства этих кинжалов) о существовании центра подобного производства, характерного в основном для Минусинской котловины (Богданов, 2006. С. 91). Однако находка кинжала в с. Кочки (зона степной Кулунды) возможно, указывает на работу такого центра на более широкий регион. В этом отношении важны находки еще двух очень похожих биметаллических кинжалов (оба из Минусинской котловины). Один из них хранится в Государственном Эрмитаже, а другой – в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Минусинский региональный краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова» (Завитухина, 1983. С. 75. Илл. 20; экспозиция МБУК МРКМ, №788). Еще В. В. Радлов отмечал странность кинжала из коллекции И. А. Лопатина – наличие железной рукояти и бронзового клинка. Он предположил, что после поломки к оставшейся рукояти прилили бронзовый клинок (Радлов, 1891. С. 69). Но обнаружение второго подобного предмета, имеющего сходное оформление и бронзовый клинок, также позволяет предполагать наличие единого центра, где делали предметы, столь необычные с точки зрения практического применения. Данный пример показывает значение и престижность железных кинжалов. Находясь в ножнах, биметаллический кинжал с бронзовым клинком смотрелся в качестве полноценного железного оружия. По всей видимости, бронзовые кинжалы с подобным же оформлением являются местными подражаниями более престижным образцам железного клинкового оружия.

Важно отметить сходство оформления рукояти бронзового кинжала из Минусинской котловины ( Богданов , 2006. Табл. XC, 6 ) и кинжала из Мамонтовского района (рис. 2, 2 ; 3, 5 ). На рукояти последнего представлены зеркально расположенные фигуры хищников, соприкасающихся головами. На бронзовом кинжале из Минусинской котловины видны только парные головы хищников (Там же). При поверхностном рассмотрении изображений на рукояти кинжала из Мамонтовского района наиболее бросающейся в глаза деталью являются именно парные головы хищников. Не исключено, что этот наиболее «читаемый» элемент и копировался на бронзовом подражании железному изделию мастером, который не воспринимал первоначальный целостный образ и обозначал только парциальные изображения. Это может означать, что не только биметаллические, но и целиком сделанные из бронзы кинжалы, копирующие оформление железных, представляли собой реплики более ценных образцов, а не являлись, как предполагалось ранее рядом исследователей, их прототипами ( Членова , 1967. С. 21, 23).

При рассмотрении изображений на железных кинжалах из Обь-Иртышского междуречья прослеживаются достаточно жесткие иконографические схемы передачи образов, которые применялись на довольно длительном хронологическом отрезке. Наиболее ранним выглядит кинжал из Мамонтовского района, находящий параллели в предметах клинкового вооружения из кургана Аржан-2. Но иконография изображений на нем и стилистическое оформление отдельных фигур животных также сближает данный образец и с кинжалом из Иссыка. Поэтому кинжал из Мамонтовского района может датироваться в рамках VI–V вв. до н. э., т. е. несколько позже Аржана-2. По-видимому, этим же временем можно датировать и изделия из с. Рогозихи и бывшего Барнаульского округа. Более поздним выглядит кинжал из с. Кочки, который может быть отнесен к V–IV вв. до н. э.

На юге Обь-Иртышского междуречья пока не раскопаны неограбленные элитные погребения скифо-сакского времени. Но случайные находки кинжалов и мечей показывают, что престижные предметы вооружения были широко распространены на этой территории. Население лесостепного Алтая имело сходные с сопредельными регионами Казахстана и Южной Сибири традиции в использовании клинкового вооружения, а также располагало одними и теми же источниками поступления импортных изделий. В отличие от восточных регионов Южной Сибири, обращает на себя внимание наличие кинжалов, в оформлении которых прослеживается ахеменидское влияние. Это свидетельствует о бóльшем спектре источников поступления престижных изделий клинкового вооружения в Обь-Иртышское междуречье в скифо-сакское время.

Список литературы Особенности изображений в скифо-сибирском зверином стиле на железных кинжалах юга Обь-Иртышского междуречья

- Акишев К. А., 1978. Курган Иссык. Искусство саков Казахстана. М.: Искусство. 132 с.

- Алексеев А. Ю., Мурзин В. Ю., Ролле Р., 1991. Чертомлык (Скифский царский курган IV в. до н. э.). Киев: Наукова думка. 416 с.

- Богданов Е. С., 2006. Образ хищника в пластическом искусстве кочевых народов Центральной Азии (скифо-сибирская художественная традиция). Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 240 с.

- Васильев В. Н.,2001. Вооружение и военное дело кочевников Южного Урала в VI-II вв. до нашей эры. Уфа: Гилем, 2001. 153 с.

- Васильев В. Н., Обыденнов М. Ф., 1994. Кинжалы предсавроматского и савроматского времени из Башкирии//Вооружение и военное дело древних племен Южного Урала/Отв. ред. В. С. Горбунов. Уфа: Конкорд-Инвест. С. 95-99.

- Денисов А. В., Мышкин В. Н., 2008. Клинковое оружие кочевого населения бассейна реки Самары в VII-IV вв. до н. э.//Нижневолжский археологический вестник. Вып. 9/Отв. ред. А. С. Скрипкин. Волгоград: Волгоградский гос. ун-т. С. 62-75.

- Завитухина М. П., 1983. Древнее искусство на Енисее. Скифское время. Публикация одной коллекции. Л.: Искусство. 192 с.

- Иванов Г. Е., 1987. Вооружение племен лесостепного Алтая в раннем железном веке//Военное дело древнего населения Северной Азии/Отв. ред.: В. Е. Медведев, Ю.С. Худяков. Новосибирск: Наука. С. 6-27.

- Иванов Г. Е., 1993. Новые находки оружия раннего железного века в лесостепном Алтае//Культура древних народов Южной Сибири/Отв. ред.: Ю. Ф. Кирюшин, А. Б. Шамшин. Барнаул: Алтайский ун-т. С. 56-62.

- Иванов Г. Е., 2005. Железный кинжал с зооморфными изображениями из Алтайского края//Памятники археологии художественное творчество. Вып. 3/Науч. ред. Б. А. Коников. Омск: Наука. С. 27-31.

- Илюшин А. М., Ковалевский С. А., 1999. Итоги исследования древностей раннего железного века Кузнецкой комплексной археолого-этнографической экспедиции//Итоги изучения скифской эпохи Алтая и сопредельных территорий/Отв. ред.: Ю. Ф. Кирюшин, А. А. Тишкин. Барнаул: Алтайский ун-т. С. 60-64.

- Исмагилов Р. Б., Скарбовенко В. А., 1977. Новые находки савроматского оружия в междуречье Волги и Урала//Средневолжская археологическая экспедиция/Отв. ред. Г. И. Матвеева. Куйбышев: Куйбышевский ун-т. С. 77-92.

- Итина М. А., Яблонский Л. Т., 1997. Саки нижней Сырдарьи. М.: РОСПЭН. 188 с.

- Кубарев В. Д., 1987. Курганы Уландрыка. Новосибирск: Наука. 302 с.

- Литвинский Б. А., Пичикян И. Р., 1981. Ножны акинака из Бактрии//ВДИ. №3. С. 87-110.

- Могильников В. А., 1984. Меч с зооморфными изображениями из Верхнего Приобья//Древности Евразии в скифо-сарматское время./Отв. ред.: А. И. Мелюкова, М. Г. Мошкова, В. Г. Петренко. М.: Наука. С. 191-195.

- Могильников В. А., 1997. Население Верхнего Приобья в середине -второй половине I тысячелетия до н. э. М.: Пущинский научный центр РАН. 196 с.

- Переводчикова Е. В., 1994. Язык звериных образов. Очерки искусства евразийских степей скифской эпохи. М.: Восточная литература. 206 с.

- Радлов В., 1891. Сибирские древности. Т. 1, вып. 2. СПб: Изд. Имп. Археологической комиссии. 70 с.

- Смирнов К.Ф., 1961. Вооружение савроматов. М.: Академия наук СССР. 163 с. (МИА; №101.)

- Тишкин А. А., 2006. Об археологических находках из частных коллекций//Теория и практика археологических исследований. Вып. 2/Отв. ред. А. А. Тишкин. Барнаул: Алтайский ун-т. С. 147-154.

- Фролов Я. В., 2008. Погребальный обряд населения Барнаульского Приобья в VI в. до н. э. -II в н. э. (по данным грунтовых могильников). Барнаул: Азбука. 479 с.

- Фролов Я. В., 2016. Меч скифского времени -новая находка с территории лесостепного Алтая//АЭАЕ. №3(44). С. 56-62.

- Чекрыжова О. И., Шамшин А. Б., 2001а. Железный кинжал из Рогозихи и вопросы культурного взаимодействия населения юга Верхнего Приобья в раннем железном веке//Пространство культуры в археолого-этнографическом измерении. Западная Сибирь и сопредельные территории: материалы XII Западно-Сибирской археолого-этнографической конф./Отв. ред. Л. А. Чиндина. Томск: Томский ун-т. С. 209-211.

- Чекрыжова О. И., Шамшин А. Б., 2001б. Случайная находка зооморфного кинжала из Рогозихи//Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. Вып. XII/Отв. ред. Л. А. Никитина. Барнаул: Азбука. С. 172-175.

- Чжун Сук-Бэ, 1998. Кинжалы эпохи раннего железа из Северного Китая//Античная цивилизация и варварский мир Ч. 1/Отв. ред. Б. А. Раев. Краснодар: Краснодарская гос. акад. культуры. С. 23-29.

- Членова Н. Л., 1981. Связи культур Западной Сибири с культурами Приуралья и Среднего Поволжья в конце эпохи бронзы и в начале железного века//Проблемы западносибирской археологии. Эпоха железа/Отв. ред. Т. Н. Троицкая. Новосибирск: Наука. С. 4-42.

- Чугунов К. В., 2011. Искусство Аржана-2: стилистика, композиция, иконография, орнаментальные мотивы//Европейская Сарматия/Гл. ред. Д. А. Мачинский. СПб: Нестор-История. С. 39-60.

- Шульга П. И., 2010. Синьцзян в VIII-III вв. до н.э. (Погребальные комплексы. Хронология и периодизация). Барнаул: АлтГТУ. 238 с.

- Яблонский Л. Т., Рукавишникова И. В., Шемаханская М. С., 2011. «Золотой» меч из царского кургана №4 могильника Филипповка-1//ВДИ. №4 (279). С. 219-250.

- Kossack G., 1992. Dolche und Gurtelzubehör aus Maoqinggou im Vergleich zu anderen Fundferbanden//Maoqinggou. Ein eisenzeitliches Gräberfeld in der Ordos-Region (Innere Mongolei)/Hrsg.: T. O. Höllmann, G. W. Kossack. Mainz am Rhein: Verlag Philipp von Zabern. S. 97-106. (Materialien zur Allgemeine und Vergleichende Archäologie; Bd. 50.)