Особенности я-концепции у студентов, склонных к прокрастинации

Автор: Петросян Кристина Тирановна

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Статья в выпуске: 4 (38), 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению Я-концепции студентов, демонстрирующих разный уровень прокрастинации. Прокрастинация понимается как психологический феномен откладывания субъектом запланированных дел, несмотря на негативные последствия. В исследовании выдвинуто предположение, что прокрастинация может отражаться на формировании Я-концепции личности. Для подтверждения гипотезы был подобран диагностический инструментарий, позволяющий измерить уровень прокрастинации и выявить содержательные характеристики трех компонентов Я-концепции: эмоционального, когнитивного и поведенческого. Была использована «Шкала прокрастинации» Б. В. Тукмана в адаптации Т. Л. Крюковой; для изучения поведенческого компонента Я-концепции - личностный опросник «Тип поведенческой активности» Л. И. Вассермана, Н. В. Гуменюк; для изучения эмоционального компонента Я-концепции - опросник самоотношения С. Р. Пантилеева; когнитивный компонент определялся с помощью опросника «Определение уровня самооценки» С. В. Ковалева...

Я-концепция, я-образ, компоненты я-концепции, прокрастинация, откладывание

Короткий адрес: https://sciup.org/14116341

IDR: 14116341

Текст научной статьи Особенности я-концепции у студентов, склонных к прокрастинации

Темп современной жизни диктует человеку необходимость держать в поле внимания несколько задач, идей, целей и т. д. Это приводит к состоянию многозадачности современного человека, которая характеризуется тем, что в фокусе внимания человека находится несколько задач одновременно, что не позволяет решать их по мере поступления. В связи с этим какие-то задачи, решение которых необходимо для продуктивной жизни человека, откладываются на потом, что приводит к прокрастинации. Под прокрастинацией понимается добровольное откладывание субъектом запланированных дел, несмотря на негативные последствия [2]. Дж. Феррари отмечает, что для прокрастинаторов очень важным является сохранение хорошего впечатления о себе в социуме, поэтому они стараются избегать ситуаций, в которых их самооценка может пострадать [4]. Прокрастинаторам характерна ориентация на прошлое в большей степе- ни, чем на будущее, то есть они живут мыслями о достижениях в прошлом, но при этом не сосредоточены на постановку целей и реализацию их в будущем. Вследствие прокрастинации снижается эффективность деятельности, результативность, что не может не сказываться на отношении человека к самому себе. Учитывая вышесказанное, мы связываем понятие Я-концеп-ции с феноменом прокрастинации.

В отечественной психологической науке сложилась традиция изучать Я-концепцию с точки зрения самопознания и самосознания. Существует двухуровневая структура самопознания, автором которой является И. И. Чеснокова [10]. Первый уровень представляет собой сопоставление индивидом своего «Я» с другими людьми, используя приемы самовосприятия и самонаблюдения. Данный уровень является базовым и формируется на онтогенетическом этапе развития личности, вплоть до подросткового возраста. Второй уровень самопознания харак- теризуется использованием приемов самоанализа и самоосмысления. Индивид в результате внутреннего диалога сопоставляет собственные представления о самом себе, тем самым формируя обобщенный образ своего «Я». Таким образом, самопознание напрямую способствует развитию у человека целостного «Образа Я». Другая точка зрения принадлежит Д. А. Леонтьеву, который под самосознанием понимает выделение индивидом себя в системе общественных отношений. Он выделяет пять сторон, или граней «Я-образа»: физическое Я, т. е. представление своего образа тела; социально-ролевое Я — подразумевает присвоение себе какой-либо роли; психологическое Я, т. е. восприятие индивидом своих личностных черт, потребностей, мотивов; экзистенциальное Я и самоотношение, проявляющееся через негативное или позитивное отношение к себе, т. е. через самооценку [8].

В зарубежной психологической науке акценты при изучении Я-концепции ставятся на роли социального окружения в формировании целостного представления личности о себе (Ч. Кули, Дж. Мид и др.) или на ее структуре (Р. Бернс и др.).

Бернс Р. выделяет три взаимосвязанные составляющие структуры Я-концепции: когнитивный компонент, к которому относятся все убеждения, который индивид присваивает своему Я-образу; эмоционально-оценочный компонент, отражающий то, как проявляется эмоциональное отношение к имеющимся убеждениям; и, наконец, поведенческий компонент, т. е. совокупность реакций, выражающих активное действие по отношению к своему образу и личностным убеждениям [3].

В отечественной психологии Я-концепция рассматривалась и с точки зрения сензитивности студенческого возраста к ее формированию. Так, Т. Д. Абдурасулов, Л. Э. Зотова, Г. В. Орлова и другие отмечают, что включенность в профессиональную подготовку, поиск личностных и профессиональных ценностей, формирование новых качеств, связанных с профессиональной ответственностью, отражают студенческий период жизни как активный этап формирования Я-концепции [1, 5—7, 9].

Таким образом, Я-концепция является стержневым компонентом личности, благодаря которому у индивида формируется система представлений о себе. Студенческий возраст является важным для становления Я-концепции с точки зрения тех изменений, которые касаются как профессиональной, так и личной сферы. Негативные личностные характеристики, в ча- стности такие, как прокрастинация, могут отражаться на формировании Я-концепции личности. Все вышесказанное нам позволило предположить, что Я-концепция будет иметь свои особенности у людей, склонных к прокрастинации.

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей Я-концепции студентов, склонных к прокрастинации.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании был использован следующий диагностический инструментарий:

-

— для выявления уровня склонности к прокрастинации использовалась методика «Шкала прокрастинации» Б. В. Тукмана в адаптации Т. Л. Крюковой;

-

— для изучения поведенческого компонента Я-концепции был использован личностный опросник «Тип поведенческой активности» Л. И. Вассермана, Н. В. Гуменюк;

-

— для изучения эмоционального компонента Я-концепции мы использовали опросник исследования самоотношения (МИС) С. Р. Пан-тилеева;

-

— оценочный компонент Я-концепции определялся с помощью теста-опросника «Определение уровня самооценки» С. В. Ковалева.

Исследование проводилось на базе Московского государственного областного университета. В исследовании приняли участие 80 студентов в возрасте от 18 до 22 лет (20 юношей и 60 девушек).

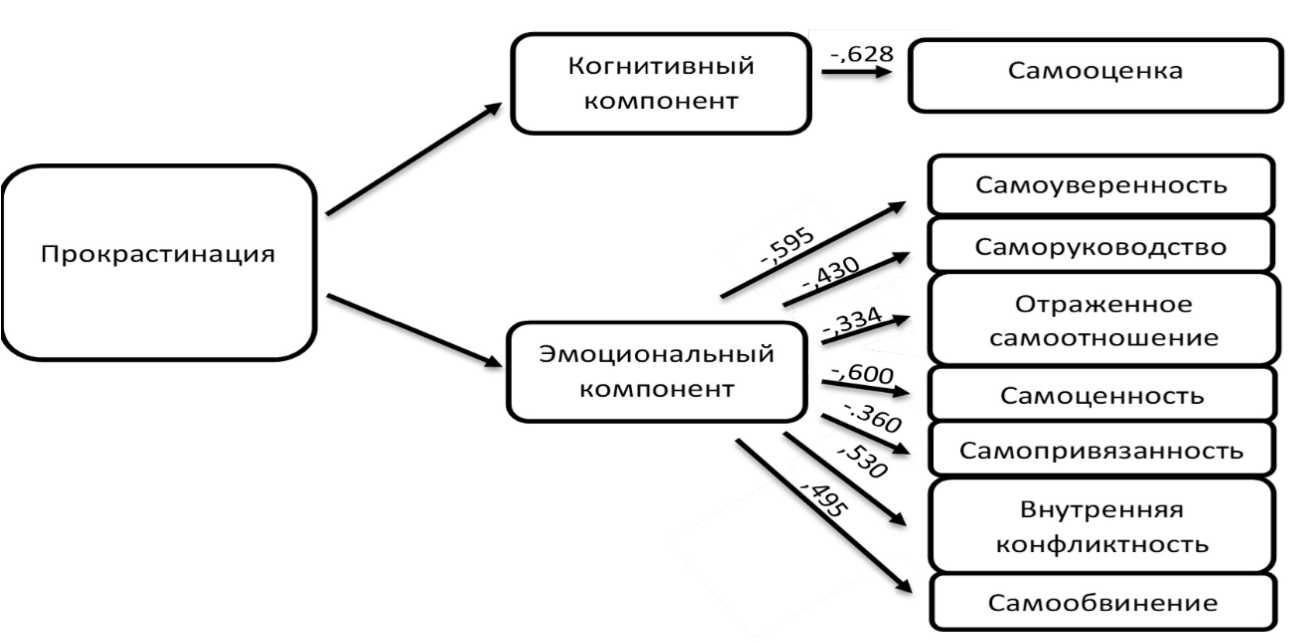

Мы исходили из того, что Я-концепция имеет трехкомпонентную структуру, и выделяли эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты. К эмоциональному компоненту Я-концепции мы отнесли следующие содержательные характеристики: самоуверенность, са-моруководство, отраженное самоотношение, самоценность, самопривязанность, внутренняя конфликтность и самообвинение.

К когнитивному компоненту Я-концепции мы отнесли самооценку студентов, а характеристикой поведенческого компонента Я-концепции выступало проявление личностной активности респондентов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенное исследование позволило нам выделить две группы респондентов: студентов с высоким и низким уровнем прокрастинации. Высокий уровень прокрастинации характеризуется тем, что субъект осознанно отсрочивает или откладывает решение дел на потом, что приводит к неэффективности деятельности. Респонденты с низким уровнем прокрастинации при наличии какой-либо задачи предпочитают решать ее вовремя, тем самым повышая свою продуктивность.

Выявление содержательных характеристик эмоционального, когнитивного и поведенческого компонентов Я-концепции и дальнейшее исследование их связи с прокрастинацией выяви- ло, что высокий уровнь прокрастинации связан с такими компонентами Я-концепции, как когнитивный и эмоциональный. Значимых корреляционных связей поведенческого компонента Я-кон-цепции и прокрастинации выявлено не было.

На рисунке 1 показаны содержательные характеристики компонентов Я-концепции, которыми обладают студенты, склонные к высокому уровню прокрастинации.

Рис. 1. Взаимосвязи прокрастинации с содержательными характеристиками Я-концепции

(p=0,01)

Была выявлена взаимосвязь таких показателей эмоционального компонента Я-концепции, как самоуверенность и саморуководство. Это значит, что для студентов с высоким уровнем прокрастинации характерен низкий уровень самоуверенности. При неожиданном возникновении задач у респондента повышается тревожность, беспокойство, недоверие к собственным решениям, вследствие чего испытуемый может откладывать выполнение задач на потом. Про-крастинаторы обладают низким уровнем само-руководства. Полученные результаты объясняются тем, что, вероятно, эти респонденты имеют слабую волевую регуляцию, поэтому отсрочивание дел могут оправдывать причинами внешних или внутренних обстоятельств.

Существует значимая корреляция между высоким уровнем прокрастинации и отраженным са-моотношением, т. е. чем выше уровень прокрастинации, тем ниже уровень отраженного самоотно-шения. В субъективном представлении индивида общество его не принимает, относится к нему с порицанием, не уважает. Вероятно, это связано с тем, что при выполнении какой-либо задачи индивид получал отрицательную оценку со стороны окружающих людей, тем самым формируя негативное представление о самом себе. Таким образом, не получая одобрения общества, человек может чувствовать себя безнадежным, вследствие чего откладывает решение значимых задач.

Для прокрастинаторов характерна низкая самоценность, что означает недооценку индивидом своей личностной уникальности. Студент может становиться ранимым, обидчивым, тяжело воспринимать критику в свой адрес в связи с тем, что он откладывает дела на потом и не выполняет свои обязательства по отношению к себе и другим.

Исследование показало значимую корреляцию между высоким уровнем прокрастинации и такими содержательными показателями эмоционального компонента Я-концепции, как са-мопривязанность, внутренняя конфликтность и самообвинение. Отрицательная взаимосвязь свидетельствует о том, что для студентов-про-крастинаторов характерен низкий уровень са- мопривязанности, неудовлетворенность собой. Для них характерна внутренняя готовность к изменениям, но, вероятно, из-за низкой волевой регуляции она не всегда осуществляется.

Выявлено, что чем выше уровень прокрастинации, тем выше уровень внутренней конфликтности студентов. Возможно, это происходит из-за того, что у испытуемых преобладает негативное отношение к себе, происходит постоянная борьба между тем, что «надо сделать» и «что хочется», между уровнем притязаний и фактическими достижениями.

Прокрастинаторы имеют склонность к высокому уровню самообвинения. Откладывание дел сопровождается у них процессом внутрен- него напряжения, чувством стыда, дискомфорта, которое в дальнейшем превращается в осуждение, направленное на свое «Я».

Была выявлена взаимосвязь показателей когнитивного компонента Я-концепции, к которой мы отнесли самооценку, и высокого уровня прокрастинации. Для прокрастинаторов характерна низкая самооценка, т. е. они характеризуются неуверенностью в своих силах, критичностью в свой адрес, низким уровнем притязаний, неумением рационально распределять свою деятельность, непринятием себя.

Для подтверждения полученных результатов использовался сравнительный анализ, данные которого представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сравнительный анализ характеристик Я-концепции студентов с высоким и низким уровнем прокрастинации (по t-критерию Стьюдента)

|

Показатель эмоционального и когнитивного компонента Я-концепции |

Группа |

Среднее |

T |

P |

|

Самоуверенность |

Высокий уровень прокрастинации |

5,0870 |

-4,816 |

<0,05 |

|

Низкий уровень прокрастинации |

7,7436 |

<0,05 |

||

|

Саморуководство |

Высокий уровень прокрастинации |

4,8261 |

5,655 |

<0,05 |

|

Низкий уровень прокрастинации |

6,7949 |

<0,05 |

||

|

Отраженное самоотношение |

Высокий уровень прокрастинации |

5,5217 |

2,399 |

<0,05 |

|

Низкий уровень прокрастинации |

6,7436 |

<0,05 |

||

|

Самоценность |

Высокий уровень прокрастинации |

5,8696 |

5,492 |

<0,05 |

|

Низкий уровень прокрастинации |

6,6667 |

<0,05 |

||

|

Самопривязанность |

Высокий уровень прокрастинации |

4,4783 |

2,736 |

<0,05 |

|

Низкий уровень прокрастинации |

5,8974 |

<0,05 |

||

|

Внутренняя конфликтность |

Высокий уровень прокрастинации |

5,9130 |

-4,502 |

<0,05 |

|

Низкий уровень прокрастинации |

4,0769 |

<0,05 |

||

|

Самообвинение |

Высокий уровень прокрастинации |

6,0435 |

-,361 |

<0,05 |

|

Низкий уровень прокрастинации |

4,0000 |

<0,05 |

||

|

Самооценка |

Высокий уровень прокрастинации |

72,0870 |

-4,816 |

<0,05 |

|

Низкий уровень прокрастинации |

51,1026 |

<0,05 |

Прокрастинаторы, в отличие от студентов, не склонных к прокрастинации, обладают более низким уровнем самоуверенности, самообвинения, самооценки, саморуководства, самопривя-занности, отраженного самоотношения и самоценности. Для них характерна внутренняя конфликтность.

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведенное исследование содержательных характеристик Я-концепции студентов, склонных к прокрастинации, позволило сделать ряд выводов:

-

1. Существует взаимосвязь содержательных характеристик эмоционального и когнитивного компонента Я-концепции с высоким уровнем прокрастинации. Связь прокрастинации с поведенческим компонентом не выявлена.

-

2. В эмоциональном компоненте выявлена взаимосвязь высокого уровня прокрастинации с низким уровнем самоуверенности, саморуко-водства, отраженного самоотношения, само-

- ценности, самопривязанности. Высокий уровень прокрастинации значимо связан с высоким уровнем внутренней конфликтности и самообвинения.

-

3. В когнитивном компоненте Я-концепции выявлена взаимосвязь высокого уровня прокрастинации с заниженной самооценкой.

-

4. Выявлены различия в содержательных компонентах Я-концепции у студентов с высоким и низким уровнем прокрастинации. Различия касаются содержательных характеристик эмоционального и когнитивного компонентов.

ЗНАЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты проведенного исследования могут быть использованы психологами, работающими в системе образования, для профилактики учебной неуспеваемости студентов, связанной с прокрастинацией. Также на результатах исследования могут базироваться психологические рекомендации для решения проблем, связанных с личностными характеристиками студентов-прокрастинаторов.

Список литературы Особенности я-концепции у студентов, склонных к прокрастинации

- Абдурасулов Т. Д. Я-концепция как фактор профессионального самоопределения студентов-психологов / Т. Д. Абдурасулов // Человек и образование. - 2011. - № 3(28).- С. 155-160.

- Барабанщикова В. В. Феномен прокрастинации в деятельности членов виртуальных проектных групп / В. В. Барабанщикова, Е. О. Каминская // Национальный психологический журнал. - 2013. - № 2. - С. 10-15.

- Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание: пер. с англ. / Р. Бернс. - М.: Прогресс, 1986. - С. 30-66.

- Варваричева Я. И. Исследование связи прокрастинации, тревожности и IQ у школьников / Я. И. Варваричева // Современная психология. - 2008. - № 2. - С. 116-125.

- Зотова Л. Э. Взаимосвязь терминальных ценностей студентов-психологов с характеристиками учебной деятельности / Л. Э. Зотова Ц Вестник Моск. гос. областного ун-та. Сер. Психологические науки. - 2014. - № 2. - С. 69-77.

- Зотова Л. Э. Особенности Я-концепции студентов-психологов, характеризующихся внутриличностными ценностными конфликтами / Л. Э. Зотова // Вестник Моск. гос. областного ун-та. Сер. Психологические науки. - 2015. - № 3. - С. 76-84.

- Зотова Л. Э. Особенности профессиональной Я-концепции студентов различных специальностей / Л. Э. Зотова, С. С. Сулейманова // European Social Science Journal. - 2015. - № 9. - С. 130-138.

- Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: в 2 т. Т. I / А. Н. Леонтьев. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. - 290 с.

- Орлова Г. В. Особенности развития Я-концепции студентов технического вуза / Г. В. Орлова // Вестник ТГУ. - 2007. - № 6(50). - С. 192-196.

- Чеснокова И. И. Проблема самосознания в психологии / И. И. Чеснокова // Психология личности в трудах отечественных психологов / сост. Л. В. Куликов. - СПб., 2009. - 464 с.