Особенности ЭЭГ-диагностики у детей с расстройствами аутистического спектра

Автор: Чиж Дарья Ивановна, Петрова Елена Владимировна, Мужиков Владимир Сергеевич, Обедкина Елена Николаевна

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 2, 2021 года.

Бесплатный доступ

Расстройства аутистического спектра в настоящее время занимают все большую нишу в структуре детских заболеваний и, по мнению некоторых специалистов, принимают масштабы эпидемии. В отличие от многих других известных расстройств расстройства аутистического спектра не имеют четкого единого механизма ни на клеточном, ни на молекулярном, ни на структурном уровнях. В настоящее время имеется большое количество работ, посвященных данной теме, но ученые так и не пришли к единому мнению об истинной причине. Несмотря на схожую клиническую картину этиопатогенетические механизмы развития данных расстройств могут быть различными: от явлений дизонтогенеза и генетических мутаций до влияния экзогенных факторов. В данной статье представлены ЭЭГ-паттерны при различных фенотипах и причинах возникновения аутистических расстройств. Прослежена функциональная изменчивость работы мозга в различные стадии заболевания. В ЭЭГ-картине аутистических нарушений при синдроме Мартна - Белла, синдроме Ретта и атипичном детском психозе преобладает тета-ритм, как длительно, так и во взаимосвязи с периодами регресса, что дает возможность предполагать, что данный паттерн присущ тяжелым аутистическим расстройствам. При более легких расстройствах аутистического спектра или в периоды ремиссии увеличивается индекс бета-ритма, наблюдается нарастание сенсомоторного ритма. Альфа-ритм зачастую носит нерегулярный характер и несколько отстает по частотных характеристикам от возрастных норм. Наличие альфа-ритма свидетельствует о благоприятном прогнозе у пациентов с РАС. Прослежена функциональная изменчивость работы мозга в различные стадии заболевания.

Расстройства аутистического спектра, аутизм, ээг, синдром каннера, синдром аспергера, синдром ретта, инфантильный психоз, атипичный аутизм, зеркальные нейроны, мю-ритм

Короткий адрес: https://sciup.org/14121214

IDR: 14121214 | УДК: 616-037.97 | DOI: 10.34014/2227-1848-2021-2-69-82

Текст научной статьи Особенности ЭЭГ-диагностики у детей с расстройствами аутистического спектра

Введение. Расстройства аутистического спектра (РАС) являются наиболее сложным вопросом в детской психоневрологии, так как, не смотря на схожую клиническую картину, обладают широкой гетерогенностью фенотипов и различными этиопатогенетическими вводными. В группе РАС выделяют непсихотический эволютивно-конституциональный аутизм при синдроме Аспергера, аутизм Кан-нера, инфантильный психоз, атипичный детский психоз и другие типы расстройств. В последние годы распространенность РАС значительно выросла. Знание нарушений и раннее выявление патодинамических процессов когнитивных, психических, сенсорных и других сфер становится все более актуальным.

ЭЭГ-мониторирование – одно из наиболее простых и безопасных исследований функциональной активности и зрелости коры головного мозга ребенка. ЭЭГ дает возможность исследовать особенности нейродинамики мозга при РАС, способствует уточнению клинических вариантов и прогноза, а также позволяет изучать нейрофизиологические механизмы развития аутизма. Клинические наблюдения и научные исследования подтверждают значительную гетерогенность фенотипов аутистических расстройств, при этом ЭЭГ может помочь в дифференциальной диагностике РАС, особенно в уточнении механизмов патологического развития [1–3].

Говоря о расстройствах аутистического спектра, необходимо учитывать не только наличие клинических аутистических паттернов, но и этиологические и патогенетические механизмы их развития. В структуре РАС пре- обладают явления дизонтогенеза в сочетании с позитивными психопатологическими симптомами, что также тормозит развитие психоинтеллектуальных функций в дальнейшем [4]. В литературе имеется много данных по электроэнцефалографическим коррелятам у пациентов с шизофренией [5–8]. На основании этих данных можно судить о некотором сходстве механизмов возникновения когнитивного дефекта у больных шизофренией и РАС с позитивной симптоматикой.

Целью исследования было изучение основных положений в ЭЭГ-диагностике расстройств аутистического спектра, обозначение возможности распознавания различных фенотипов, механизмов возникновения и тяжести течения расстройств аутистического спектра в зависимости от особенностей данных ЭЭГ-записей.

Альфа-ритм

Альфа-ритм является «когнитивным» спектром мощности биоэлектрической активности.

У здоровых детей в норме с возрастом тета- и дельта-частоты сменяются доминирующими альфа- и бета-диапазонами. Для детей с расстройством аутистического спектра характерен выраженный прирост бета-активности в сочетании со сниженным спектром альфа-ритма как по частоте, так и по амплитуде [9]. Основной ритм дезорганизованный, слабо модулированный. При выполнении теста на когнитивную нагрузку (счет) у детей с РАС в возрасте до 8 лет обнаруживается существенная асимметрия распределения альфа-ритма в затылочных отделах с амплитудным и частотным акцентом справа. Это может свидетельствовать о задержке функционального развития коры [9], так как такая ЭЭГ-картина наблюдается в норме у 3–5-летних детей, или же указывать на сниженный ответ нейронных сетей правого полушария [10]. Между тем такое распределение альфа-ритма описано у взрослых с диагнозом «шизофрения» и негативными симптомами [11]. Вместе с тем при усилении когнитивной нагрузки в норме мощность альфа-диапазона возрастает, в то время как у детей с РАС такие изменения не наблюдаются. Реакция активации у детей с РАС соответствует реакции активации младенцев [4].

Бета-ритм

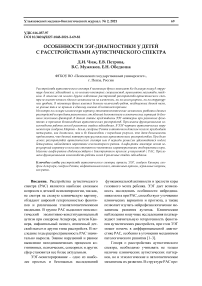

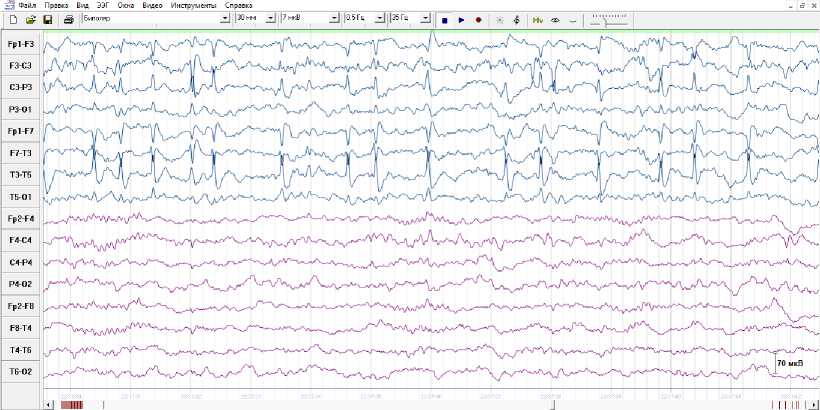

Усиление бета-активности связано с микроструктурными диффузными изменениями в мозге, что типично для микроангиопатий, последствий перенесенных инфекций и черепномозговых травм. По данным С.В. Панюшкиной, изменения в бета-полосе частот отражают нарушения дофаминергического и норадренергического обмена [12]. Из этого можно сделать вывод, что основным звеном, определяющим изменения психической деятельности у больных с расстройствами аутистического спектра, является нарушение нейромедиаторного обмена, которое усиливается во время обострения процесса и уменьшается в стадии ремиссии [13]. Увеличение индекса представленности диапазонов бета-2-ритма (15–20 Гц) и бета-3-ритма (18–40 Гц) зачастую связано с гиперкинетическим синдромом и беспокойством у детей с РАС (рис. 1).

Мю-ритм. Гипотеза зеркальных нейронов

По данным V. Gallese, A. Goldmam, на основе ЭЭГ-исследования можно судить об активности зеркальных нейронов (mirrorneuronsystem, анг). Они осуществляют подражательное поведение и формируют навыки коммуникации [5]. С их работой связано возникновение мю-ритма в проекции сенсомоторной области. Роландический мю-ритм частотой 8–13 Гц наиболее выражен в состоянии покоя [6]. При здоровом функционировании мю-ритм подавляется не только при выполнении собственных действий, но и при их представлении или наблюдении за чьими-то движениями. При расстройствах аутистического спектра мю-ритм подавляется только при условии выполнения собственных движений; при наблюдении или воображении действий угасания данного ритма не наблюдается [14]. Однако L. Ruysschaert, S. Sowden et al. демонстрируют нормальное функционирование зеркальных нейронов при некоторых формах РАС [15, 16].

Рис. 1. Увеличение индекса бета-активности у пациента с расстройством аутистического спектра (М., 5 лет, инфантильный психоз (из личного архива авторов))

Fig. 1. Increased beta activity index in a patient with autism spectrum disorder

(M., 5 years old, infantile psychosis (from the authors’ personal archive))

Гамма-ритм

Среди психоневрологических расстройств у больных с расстройством аутистического спектра ведущее место занимает нарушение интеграции поступающей информации. Причиной тому могут быть утрата связи между локальными нейронными сетями или же излишние связи внутри одной сети [9]. Процесс обработки информации и связывание ее в единое целое на ЭЭГ-картине отражается в виде высокочастотных синхронных гамма-ритмов частотой 30–60 Гц, а по некоторым данным 20–90 Гц [1, 11]. В норме гамма-ритм максимально представлен в левой затылочной и правой лобно-центральной областях и в меньшей степени в правом затылочном и билатерально в височных отделах [9, 11]. Данное распределение свидетельствует о вовлеченности гамма-ритма в процесс вербального контроля мыслительной деятельности и в социально значимые действия. Согласно исследованиям, у детей с РАС гамма-ритм не обнаруживает изменений характеристик при когнитивной нагрузке ни в локализации, ни в мощности [9].

Тета-ритм

Нарушение межполушарных связей различных отделов коры у больных с РАС хорошо видно при когнитивной нагрузке [3].

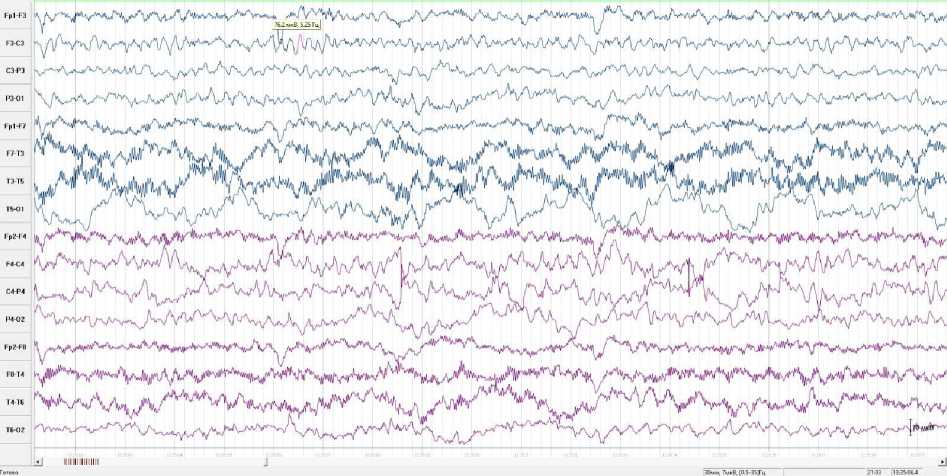

В исследовании A. Chan et al. показано, что при выполнении когнитивного задания (узнавание лиц) у лиц с аутистическим расстройством наблюдается повышение меж- и интраполушарной асимметрии тета-ритма в фронтально-заднем направлении в левом полушарии, тогда как у здоровых лиц данный паттерн был представлен в правом полушарии. Авторами настоящей статьи также регистрируется данный феномен (рис. 2). Кроме того, A.S. Chan, Y.M.Y. Han, S.L. Sze et al. выявлено наличие гиперфункциональных связей в тета-диапазоне, что объясняет снижение эффективности мнестических процессов [17].

Синдром Каннера

У больных с синдром Каннера отмечается нарушение и неравномерность созревания психической, моторной, речевой и эмоциональной сфер жизни. Интеллект у детей с синдромом Каннера выраженно снижен. Однако в возрасте 5–6 лет наступает некоторая компенсация и симптоматика относительно сглаживается.

Рис 2. Неритмичная тета-активность у пациента с расстройством аутистического спектра в левом полушарии с амплитудным акцентом в теменно-затылочном отделе мозга (К., 6 лет, эндогенный атипичный детский психоз (из личного архива авторов))

Fig. 2. Abnormal theta activity in a patient with autism spectrum disorder in the left hemisphere with an amplitude accent in the parieto-occipital region of the brain.

(K., 6 years old, endogenous atypical childhood psychosis (from the authors' personal archive))

При динамическом ЭЭГ-исследовании в раннем возрасте (до 3 лет) обращает на себя внимание задержка формирования электрогенеза, выражающаяся в отсроченном возникновении предшественника альфа-ритма, его частотном и амплитудном снижении, задержка формирования физиологических паттернов сна и нарушение созревания архитектонической карты сна. В 3–5 лет ЭЭГ-картина дезорганизована, представлена диффузной тета- и дельта-активностью. В 20 % случаев регистрируется доминирование ритмической тета-активности. Альфа-ритм нерегулярный, без четкого зонального градиента, снижен по амплитуде [18]. В среднем составляет 7–8 Гц. С 5 до 8 лет основной ритм становится более упорядоченным, частота альфа-ритма нарастает до 9–10 Гц. В этот период выявляется усиление бета-активности по сравнению со здоровыми детьми [19].

Синдром Аспергера

В возрасте 3–4 лет примерно у половины пациентов с синдромом Аспергера наблюдается опережение в созревании биоэлектрической активности мозга [20].

В затылочно-теменных отделах отмечается доминирование частоты альфа-ритма 9,5–10,0 Гц при нормальных спектральных характеристиках.

По мере взросления данный феномен сглаживается, возраст «догоняет» частоту альфа-ритма. В течение нескольких лет Н.Л. Горбачевской, Е.Ю. Давыдовой и др. проводилось лонгитудинальное исследование пациентов с синдромом Аспергера, обладающих высокими интеллектуальными способностями. Было выявлено, что у данной когорты пациентов также наблюдалась задержка формирования альфа-ритма в сравнении с контрольной группой здоровых детей того же возраста. У одаренных детей с синдромом Аспергера преобладает альфа-ритм сниженной частоты (альфа-1-диапазон) [18].

Также в большинстве случаев регистрируется увеличение индекса представленности и амплитуды бета-ритма во всех отведениях [21]. Тета- и дельта-ритмы остаются в пределах возрастной нормы.

Эпилептиформная активность у пациентов с синдромом Аспергера встречается редко [22].

Пик-волна и чередование «острая волна – медленная волна» регистрируются в правых височных областях, иногда с билатеральным распространением на левое полушарие. При последующем динамическом наблюдении пациентов с РАС эпилептиформная активность может пропадать и появляться вновь, причем ее появление коррелирует с уменьшением выраженности психопатологических синдромов в клинической картине пациентов.

Синдром Мартина – Белл (СМБ)

В структуре данного синдрома чаще наблюдается задержанный онтогенез (74 %), реже – диссоциированный (26 %). Это обуславливает и разность клинических проявлений. При синдроме Мартина – Белл расстройство аутистического спектра встречается в 60 % случаев [7, 23, 24].

Доминирующий ритм у пациентов с СМБ с возраста 2–3 лет находится в диапазоне 5–8 Гц (преимущественно тета-диапазон) диффузно с преобладанием в центрально-теменных областях и подавляется при выполнении моторных тестов. В дальнейшем степень выраженности тета-ритма зависит от остроты состояния: в стадии регресса выраженность тета-ритма увеличивается, а индекс представленности и спектр альфа-ритма резко снижается (если альфа-ритм был сформирован). В период ремиссии наблюдаются уменьшение индекса тета-ритма и нарастание альфа-диапазона [25].

На кататонической стадии в ЭЭГ-картине наблюдается усиление бета-ритма.

Сенсомоторный ритм в центрально-теменных отделах может появляться в соответствии с возрастом (в пубертатный период).

В большинстве случаев затылочный альфа-ритм отсутствует, могут встречаться лишь единичные сгруппированные волны. Если альфа-ритм ранее был представлен слабо, то в стадии ремиссии зачастую наблюдается реакция усиления ритма в ответ на световой раздражитель в альфа-диапазоне. Данный ЭЭГ-феномен считается положительным признаком в динамике состояния. Нормальный альфа-ритм с отсутствием преобладающих тета-волн встречается только в 15 % случаев [18]. Анализ возрастной динамики показы- вает, что у детей до 15 лет альфа-ритм не выражен, преобладает активность тета-диапазона. В подростковом возрасте индекс представленности тета-диапазона падает, и к 20 годам у больных наблюдается «уплощенный» рисунок ЭЭГ со сглаженными зональными различиями. Альфа-ритм восстанавливается только в том случае, если он был развит ранее. По наблюдениям Н.Л. Горбачевской, тета-активность регистрируется не только у пациентов с мутацией гена FMR-1, но и у пациентов с премутацией в дошкольном возрасте, а также у женщин – носительниц мутации и коррелирует с тяжестью когнитивных нарушений [18].

Синдром Ретта (СР)

Для клинической картины течения синдрома Ретта характерна стадийность [26, 27].

Первая стадия – аутистическая (до 1,5 года). Альфа-ритм неустойчивый, частотой 8 Гц, микшируемый с тета-волнами 4–7 Гц в затылочных областях. В целом зональные различия сохранены и не отличаются от ЭЭГ-кар-тины здоровых детей.

Вторая стадия – регресс (1,5–3 года). Отмечается отчетливая редукция альфа-ритма, наблюдается общее снижение амплитуды всех частотных диапазонов (наиболее выражено в альфа-1-диапазоне). Основной ритм представлен короткими фрагментами низкоамплитудных колебаний неравномерной частоты 7–11 Гц, вплоть до появления тета-активности в затылочных отделах, подавляемой открытием глаз (функциональный аналог альфа-ритма). Однако стоит уточнить, что чем меньше моторный и речевой дефицит, тем меньше представлена тета-активность и больше выражена активность альфа- и бета-ритмов.

Третья стадия – псевдостационарная (5–6 лет). Сохраняется значительная редукция затылочного альфа-ритма несмотря на относительную стабилизацию клинической картины. Отмечается усиление индекса тета-активности (4–6 Гц) и его преобладание в теменно-центральных отделах. Данная активность подавляется при движениях (функциональный сенсомоторный ритм). Также в этой стадии наблюдаются эпизоды эпилептиформ- ной активности, нередко сопровождаемые судорожными проявлениями.

Эндогенный атипичный детский психоз (АДП)

Данное расстройство также характеризуется стадийностью развития, как и СР, однако их ЭЭГ-признаки различаются.

Первая стадия – аутистическая. Наблюдается снижение амплитуды биопотенциалов, нарастает индекс бета-активности, сглаживаются зональные различия. Устойчивого альфа-ритма не наблюдается, регистрируются лишь фрагменты частотой 8 Гц. Эпилептиформная активность не регистрируется.

Вторая стадия – регресс. В период резкого кататонического регресса появляется значительное диффузное нарастание тета-ритма 5–7 Гц с преобладанием в теменных и теменноцентральных отделах. Сохраняется повышенный индекс бета-активности. В состоянии спокойного бодрствования в затылочных отделах регистрируются очаги формирования альфа-ритма частотой 8–9 Гц, однако его выраженность коррелирует с тяжестью состояния.

Третья стадия – кататоническая. Тета-ритм редуцируется, увеличивается индекс альфа-ритма. Диффузная бета-активность остается избыточной. ЭЭГ-картина на данной стадии явно зависит от состояния пациента [28]. При регрессивно-кататонических приступах на ЭЭГ-картине во всех отделах коры выражен тета-ритм и регрессирован альфа-ритм (данная ЭЭГ-картина трудноотличима от таковой при синдроме Ретта). В состоянии ремиссии отмечаются значительная редукция тета-ритма и увеличение выраженности альфа-ритма. При повторных кататонических приступах тета-активность может переходить в дельта-активность с последующим ослаблением альфа-активности в период ремиссии.

Инфантильный психоз

В отличие от АДП при инфантильном психозе на ЭЭГ-картине никогда не регистрируется выраженная ритмичная тета-активность. Альфа-ритм чаще регистрируется в соответствии с возрастными нормами, однако зачастую носит нерегулярный характер.

Бета-активность имеет больший индекс представленности, чем у здоровых пациентов в соответствующих возрастных группах, и ее вариабельность коррелирует с текущим состоянием пациента.

По окончании кататонического приступа и при замещении его вторичным гиперкинетическим синдромом на ЭЭГ-картине уменьшается индекс бета-ритма. В это время в теменно-центральных отделах нарастает представленность сенсомоторного ритма, превы-шабщего по своим спектральным характеристикам норму, а также зачастую превосходящего альфа-ритм по индексу и спектру.

Аутизм и эпилепсия

Также в некоторых случаях приобретенное аутистическое расстройство зачастую обуславливает возникшая на определенном этапе онтогенеза эпилептиформная активность. Согласно литературным данным 58 % людей с аутизмом перенесли минимум один судорожный приступ, а субклиническая активность в ЭЭГ-картине у лиц с аутистическими расстройствами составляет 20–46 % [4, 29].

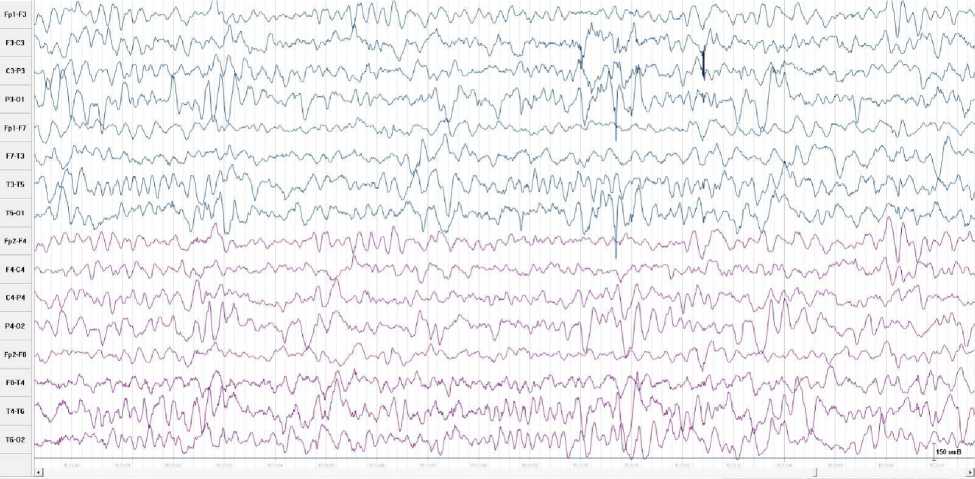

Наиболее часто эпилептиформная активность, дезинтегрирующая нейронные связи, возникает во сне во второй стадии медленного сна в височных и теменных отделах. Индекс представленности такой активности очень высокий, однако иктальной клинической картины при этом не наблюдается. На сегодняшний день известно, что именно в медленном сне происходит «форматирование» памяти и активация лимфатической системы мозга для удаления эксайтотоксичных веществ, таких как бета-амилоид, глутамат. Также продолженная эпилептиформная активность во время сна приводит к функциональному блокированию речевых зон и является основой для нарушения коммуникативной функции [30, 31]. В дальнейшем у пациентов с РАС эпилептиформная активность может пропадать и появляться вновь, что коррелирует с обострением или ремиссией состояния (рис. 3).

В ряде работ R. Canitano, Л.Р. Зенкова, С.И. Шевельниченского и др. приводятся данные, что терапия эпилептической энцефалопатии противосудорожными препаратами, а в некоторых случаях и хирургическое лечение приводят к значительному улучшению ментальных и психических процессов или частичному восстановлению утраченных функций [32–35].

Рис. 3. Эпилептиформная спайк-волновая активность (морфологически соответствующая доброкачественным эпилептическим разрядам детства (ДЭРД)) в левой височно-теменной области (Н., 8 лет, расстройство аутистического спектра, субклиническая эпилептиформная активность (из личного архива авторов))

Fig. 3. Epileptiform spike-wave activity (morphologically corresponding to benign focal epileptiform discharge of childhood (BFEDC) in the left temporoparietal region (N., 8 years old, autism spectrum disorder, subclinical epileptiform activity (from the authors’ personal archive))

Заключение. Подводя итог, можно выделить основные положения ЭЭГ-диагностики расстройств аутистического спектра. В ЭЭГ-картине аутистических нарушений при СМБ, СР и АДП преобладает тета-ритм, как длительно, так и во взаимосвязи с периодами регресса, что дает возможность предполагать, что данный паттерн присущ тяжелым аутистическим расстройствам. При более легких расстройствах аутистического спектра или в периоды ремиссии увеличивается индекс бета-ритма, наблюдается нарастание сенсомоторного ритма. Альфа-ритм зачастую носит нерегулярный характер и несколько отстает по частотным характеристикам от возрастных норм. Наличие альфа-ритма свидетельствует о благоприятном прогнозе у пациентов с РАС (табл. 1).

Таблица 1

Table 1

Сравнительные характеристики ЭЭГ-картины при различных аутистических синдромах

Comparative characteristics of the EEG pattern in various autistic syndromes

|

Основной ритм Background rhythm |

Бета-активность Beta activity |

Медленно-волновая активность Slow-wave activity |

Эпилептиформные паттерны Epileptiform patterns |

|

|

Синдром Каннера Kanner syndrome |

До 3 лет отмечается задержка коркового электрогенеза. There is a delay in cortical electrogenesis up to 3 years of age |

Около 5–8 лет отмечается увеличение индекса представленности бета-активности. An increase in the index of beta activity is observed at the age of 5–8 years |

В возрасте 3–5 лет индекс представленности МВ-активно-сти наиболее выражен (преимущественно 4–7 Гц). The index of slow-wave activity is most pronounced (mainly 4–7 Hz) at the age of 3–5 years |

Нет достоверных данных в пользу специфичности ЭА в этиопатогенезе. There is no reliable data in favor of EP specificity in eti-opathogenesis |

|

Основной ритм Background rhythm |

Бета-активность Beta activity |

Медленно-волновая активность Slow-wave activity |

Эпилептиформные паттерны Epileptiform patterns |

|

|

Синдром Аспергера Asperger's Syndrome (AS) |

В возрасте 3–4 лет основной ритм формируется, опережая возрастные нормы (9–10 Гц). At the age of 3–4 years, the main rhythm is formed, ahead of the age norms (9–10 Hz) |

Специфических изменений бета-активности и медлннно-волновой активности характерных для синдрома Аспергера не выявлено. No specific changes in beta-activity and slow-wave activity characteristic of Asperger’s syndrome were defined |

Пик-волна и ОМВ-комплексы регистрируются в правых височных областях, иногда с билатеральным распространением на левое полушарие. Spike-wave and acute slow wavecomplexes are registered in the right temporal regions, sometimes with bilateral spread to the left hemisphere |

|

|

Синдром Мартина – Белл (СМБ) Fragile X syndrome (FXS) |

В ряде случаев отмечается задержка коркового электрогенеза (в возрасте 2–3 лет основной ритм 5–8 Гц). In some cases, there is a delay in cortical electrogenesis (at the age of 2–3 years, the main rhythm is 5–8 Hz) |

В период кататонической стадии диффузно отмечается увеличение индекса представленности бета-активности. During the catatonic stage, a diffuse increase in the index of beta activity is observed |

Сенсомоторный ритм (старое название) – ритмичные височные тета-вспышки дремоты, может появляться согласно возрасту (в пубертатный период). Sensorimotor rhythm (former name) – rhythmic temporal theta bursts of drowsiness may be age-related (during puberty) |

Специфического значения в этиопа-тогенезе не имеет. Не исключаются при других комор-бидных состояниях. The syndrome is not significant during etiopathogenesis. It should not be excluded for other comorbid conditions |

|

Синдром Ретта (СР) Rett Syndrome (RS) |

Со стадии регресса (1–3 года) отмечается редукция основного ритма, в т.ч. выраженное снижение амплитуды. From the regression stage (1–3 years of age), there is a reduction in the background rhythm, including pronounced decrease in the amplitude |

Индекс представленности бета- и МВ-актив-ности зависит от степени речевого и моторного дефицита (чем меньше моторный и речевой дефицит, тем меньше индекс тета-активности и больше выражена активность альфаи бета-диапазона и наоборот). The index of beta and slow-wave activity depends on the degree of speech and motor deficits (the lower the motor and speech deficits, the lower theta activity index and the more pronounced alpha and beta range activity and vice versa) |

В кататоническую стадию СР может дебютировать полиморфная ЭА. In the RS catatonic stage, polymorphic EP may debut |

|

|

Эндогенный атипичный детский психоз (АДП) Endogenous atypical childhood psychosis (ACP) |

Устойчивый ритм отсутствует (носит фрагментированный характер), в стадию регресса основной ритм подвергается редукции. There is no stable rhythm (it is fragmented); during the |

В аутистическую стадию АДП отмечается увеличение индекса бета-активности. In the ACP autistic stage, there is an increase in the beta activity index |

В стадию регресса отмечается увеличение тета-активности. During the regression stage, an increase in theta activity is observed |

Специфического значения в этиопа-тогенезе не имеет. Не исключаются при других комор-бидных состояниях. ACP is not significant in etiopatho-genesis. It should not be excluded in |

|

Основной ритм Background rhythm |

Бета-активность Beta activity |

Медленно-волновая активность Slow-wave activity |

Эпилептиформные паттерны Epileptiform patterns |

|

|

regression stage, the background rhythm is reduced |

other comorbid conditions |

|||

|

Инфантильный психоз Infantile psychosis |

Основной ритм сформирован согласно полу и возрасту (при отсутствии сопутствующей патологии) The background rhythm is formed according to gender and age (in the absence of concomitant pathology) |

В стадию кататонического приступа отмечается увеличение индекса представленности бета-активности During the catatonic attack, an increase in the beta activity index is observed |

Ритмичная височная тета-активность в период кататонического приступа Rhythmic temporal lobe theta activity during a catatonic attack |

Специфического значения в этиопа-тогенезе не имеет. Не исключаются при других комор-бидных состояниях Infantile psychosis is not significant in etiopathogenesis. Is should not be excluded in other comorbid conditions |

Список литературы Особенности ЭЭГ-диагностики у детей с расстройствами аутистического спектра

- Lee K., Williams L., Breakspear M., Gordon E. Sychronous gamma activity: a review and contribution to an integrative neuroscience model of schizophrenia. Brain Res. Rev. 2003; 41: 57-78.

- Martineau J., Schmitz C., Assaiant C., Blanc R., Barthelemy C. Impairment of a cortical event-related desynchronisation during a bimanual load-lifting task in children with autistic disorder. Neurosci. Lett. 2004; 367: 298-303.

- Nowicka A., Cygan H., Tacikowski P. Name recognition in autism: EEG evidence of altered patterns of brain activity and connectivity. Mol. Autism. 2016; 7 (1): 38.

- Coben R., ChabotR.J., HirshbergL. EEG Analyses in the Assessment of Autistic Disorders. In: Casanova M., El-Baz A., Suri J. (eds.) Imaging the Brain in Autism. New York: Springer; 2013: 349-369.

- Gallese V., Goldman A. Mirror neurons and the simulation theory of mind-reading. Trends Cogn. Sci. 1998. 2 (12): 493-501.

- Gastaut H.J., Bert J. EEG changes during cinematographic presentation; moving picture activation of the EEG. Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol. 1954; 6 (3): 433-444.

- Gillberg C. Clinical Child Neuropsychiatry. Cambrige: Cambrige University Press; 1995. 388.

- Gruzelier J. Theory, methods and new directions in psychophysiology of the schizophrenic process and schizotypy. Int. J. Psychophysiol. 2003; 48: 221-245.

- Лущекина Е.А., Подрезная Е.Д., Стрелец В.Б. Особенности биоэлектрической активности мозга у детей с расстройствами аутистического спектра. Новые исследования. 2010; 1: 22.

- Якупова Л.П., Симашкова Н.В. Связь нарушений ЭЭГ с клиническими особенностями расстройств аутистического спектра. Вестник Совета молодых ученых и специалистов Челябинской области. 2016; 3 (2): 134-137.

- Стрелец В.Б., Гарах Ж.В., Новотоцкий-Власов В.Ю., Магомедов Р.А. Соотношение между мощностью и синхронизацией ритмов ЭЭГ в норме и при когнитивной патологии. Журнал высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова. 2005; 55 (4): 496-504.

- Панюшкина С.В. Электроэнцефалографические закономерности динамики нейромедиаторных процессов у больных с невротическими расстройствами: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. Москва; 2006. 36.

- Симашкова Н.В., Макушкин Е.В. Расстройства аутистического спектра: диагностика, лечение, наблюдение: клинические рекомендации (протокол лечения). М.; 2015. 50.

- Bernier R., Dawson G., Webb S., MuriasM. EEG mu rhythm and imitations impairments in individuals wish autism disorders. Brain Cogn. 2007; 64 (3): 228-237.

- Ruysschaert L., Warreyn P., Wiersema J., Oostra A., Roeyers H. Exploring the role of neural mirroring in children with autism spectrum disorder. Autism Res. 2014; 7 (2): 197-206.

- Sowden S., Koehne S., Catmur C., DziobekI., Bird G. Intact automatic imitation and typical spatial compatibility in autism spectrum disorder: challenging the broken mirror theory. Autism Res. 2016; 9 (2): 292-300.

- Chan A., Han Y., Sze S. Disordered connectivity associated with memory deficits in children with autism spectrum disorders. Res. Autism Spectr. Disord. 2011; 5 (1): 237-245.

- Горбачевская Н.Л., Якупова Л.П. Особенности картины ЭЭГ у детей с разными типами аутистических расстройств. Аутизм в детстве. М.: Медицина; 1999. 658.

- Балдова С.Н., Белова А.Н., Шейко Г.Е., Борзиков В.В., Кузнецов А.Н., Полякова А.Г., Лоскутова Н.В. Количественная электроэнцефалография при изучении расстройств аутистического спектра. Практическая медицина. 2017; 1 (102): 35-39.

- Зенков Л.Р. Непароксизмальные эпилептические расстройства: руководство для врачей. М.: МЕДпресс-информ; 2013. 278.

- Горбачевская Н.Л. Особенности формирования ЭЭГ у детей в норме и при разных типах общих (первазивных) расстройств развития: автореф. дис. ... д-ра биол. наук. Москва; 2000. 43.

- Cantor D., Thatcher R., HrybykM., Kaye H. Computerized EEG analyses of autistic children. J. Autism Dev. Disord. 1986; 16 (2): 169-187.

- Горбачевская Н.Л., Денисова Л.В. Особенности биоэлектрической активности мозга у больных с синдромом ломкой Х-хромосомы и их матерей. Журнал неврологии и психиатрии. 1997; 97 (8): 33-37.

- Денисова Л.В. Умственная отсталость с ломкой Х-хромосомой: автореф. дис. ... канд. мед. наук. Москва; 1986. 30.

- Perkins T., Stokes M., McGillivray J., Bittar R. Mirror neuron dysfunction in autism spectrum disorders. J. Clin. Neurosci. 2010; 17 (10): 1239-1243.

- HagbertB. Rett syndrome: dinical peculiarities, diagnostic approach, and possible cause. Pediatr. Neurol. 1989; 5: 75-83.

- Башина В.М, Симашкова Н.В. Синдром Ретта. Аутизм в детстве. М.: Медицина; 1999. 101.

- Мухин К.Ю., Петрухин А.С., Холин А.А. Эпилептические энцефалопатии и схожие синдромы у детей. М.: Медицина; 2011. 680.

- Swatzyna R., Tarnow J., Turner R., RoarkА. Integration of EEG into psychiatric practice: A step toward precision medicine for autism spectrum disorder. J. Clin. Neurophysiol. 2016; 22: 17-21.

- Заваденко Н.Н. Нарушение нервно-психического развития у детей с эпилепсией. Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2016; 8 (1): 50-53.

- Холин А.А. Эпилептические энцефалопатии с электрическим эпилептическим статусом сна (ESES): диагностика и фармакотерапия. Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2018; 10 (1): 63-71.

- Canitano R. Epilepsy in autism disorders. Eur. Child Adolesc. Psychiatry. 2007; 16 (1): 61-66.

- Canitano R., ZappellaM. Autistic epileptiform regression. Funct. Neurol. 2006; 21 (22): 97-101.

- Зенков Л.Р., Шевельниченский С.И., Константинов П.А., Мясников В.Н., Сиразитдинова Э.Б. Бессудорожные эпилептические энцефалопатии, аутизм и другие расстройства психического развития. Аутизм и нарушения развития. 2004; 1: 2-19.

- Коваль-Зайцев А.А., Зверева Н.В., Горбачевская Н.Л. Профили когнитивных нарушений и их ЭЭГ корреляты у детей, страдающих эндогенными заболеваниями с расстройствами аутистического спектра. Новые исследования. 2010; 2 (23): 31-37.

- Каплан А.Я., Борисов С.В., Желиговский В.А. Классификация ЭЭГ подростков по спектральным и сегментным характеристикам в норме и при расстройствах шизофренического спектра. Журнал высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова. 2005; 55 (4): 478-486.