Особенности эксплуатации горизонтальных скважин в зависимости от геолого-физических условий

Автор: Житинский А.А., Альшейхли Мохаммед Джавад Зейналабидин

Журнал: Научный форум. Сибирь @forumsibir

Рубрика: Природопользование

Статья в выпуске: 1 т.4, 2018 года.

Бесплатный доступ

В работе представлен обзор геологических особенностей месторождений Западной Сибири. Отмечается, что основной объем горизонтального бурения приходится на еокомский комплекс. Выявлено, что в полной мере эффективность горизонтального бурения проявляется в неблагоприятных геолого-физических условиях. Однако для получения эффекта необходима модификация традиционных подходов к бурению горизонтальных скважин

Горизонтальные скважины, неоком, баженовская свита, ачимовская толща

Короткий адрес: https://sciup.org/140226040

IDR: 140226040

Текст научной статьи Особенности эксплуатации горизонтальных скважин в зависимости от геолого-физических условий

По состоянию на 1.01.2014 г. на месторождениях Западной Сибири отмечен опыт эксплуатации более 3,7 тысяч горизонтальных скважин. Основной объем горизонтального бурения пришелся на неокомские объекты, в т.ч. более 50% – на горизонты АС и АВ [6, 7, 11, 12, 15, 16].

Значительное распространение данного метода воздействия на неокомских объектах в первую очередь обусловлено наибольшим опытом эксплуатации этих объектов, на которые приходится более 70% всех скважин округа, участвовавших в добыче.

Кроме того, геолого-физические условия, характерные для горизонтов АС-АВ и БС-БВ в наибольшей степени благоприятствуют горизонтальному бурению. В числе таковых следует отметить незначительную расчлененность (от 3 до 4) и нефтенасыщенную толщину (5 м) в сочетании с высокой проницаемостью (порядка 100мД и выше).

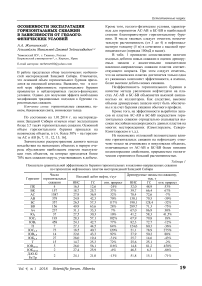

В табл. 1 приведено сопоставление величин входных дебитов новых скважин и оценок дренируемых запасов с аналогичными показателями наклонно-направленных скважин пластов соответствующего возраста. При этом следует отметить, что на неокомских пластах достигается только одна из указанных компонент эффективности, а именно, более высокие дебиты новых скважин.

Неэффективность горизонтального бурения в качестве метода увеличения нефтеотдачи на пластах АС-АВ и БС-БВ объясняется высокой связанностью их коллекторов. Как следствие, высокие объемы дренируемых запасов могут быть обеспечены и за счет бурения скважин обычного профиля.

Кроме того, на эффективности выработки запасов из пластов АС-АВ и БС-БВ посредством горизонтальных скважин отрицательно сказывается высокая послойная неоднородность данных пластов на многих месторождениях (Самотлорском, Северо-Конитлорском и т.д.).

Из неокомских отложений положительное влияние горизонтальных скважин на нефтеотдачу отмечено только на ачимовских и викуловских объектах, отличающихся от АС-АВ и БС-БВ более низкими коллекторскими свойствами, прерывистым геологическим строением и большей расчлененностью.

Таблица 1

Показатели сравнительной эффективности бурения горизонтальных и наклонно-направленных скважин по горизонтам нефтеносных пластов месторождений Западной Сибири

|

Горизонт |

Число горизонтальных скважин |

Входной дебит нефти, т/сут |

Дренируемые запасы на скважину, тыс. т |

||||

|

ННС |

ГС |

отн. прирост |

ННС |

ГС |

отн. прирост |

||

|

ПК |

4 |

16,5 |

12,6 |

-24% |

32,0 |

48,9 |

53% |

|

ВК |

157 |

18,7 |

25,7 |

37% |

39,7 |

66,4 |

67% |

|

АС |

1587 |

27,9 |

36,9 |

32% |

78,4 |

72,6 |

-7% |

|

АВ |

379 |

24,9 |

42,3 |

70% |

130,1 |

79,5 |

-39% |

|

БС |

357 |

26,5 |

57,3 |

117% |

190,1 |

128,4 |

-32% |

|

БВ |

156 |

49,9 |

63,6 |

28% |

289,7 |

71,3 |

-75% |

|

Ач |

237 |

31,1 |

33,3 |

7% |

67,0 |

86,9 |

30% |

|

Ю 0 |

37 |

27,5 |

30,3 |

10% |

41,2 |

58,3 |

41,5% |

|

ЮС 1 |

193 |

28,3 |

57,1 |

102% |

67,9 |

79,8 |

18% |

|

ЮВ 1 |

458 |

24,1 |

42,7 |

77% |

82,3 |

72,7 |

-12% |

|

П |

7 |

27,1 |

44,5 |

64% |

124,6 |

80,3 |

-36% |

|

ЮС 2-9 |

73 |

18,5 |

40,7 |

120% |

21,1 |

78,9 |

275% |

|

ЮВ 2-9 |

14 |

22,6 |

43,3 |

92% |

27,9 |

50,2 |

80% |

|

ЮК 2-9 |

27 |

28,0 |

19,4 |

-31% |

25,7 |

14,6 |

-43% |

|

Т |

15 |

14,7 |

25,3 |

72% |

25,6 |

25,1 |

-2% |

|

ЮВ 10-11 |

5 |

26,0 |

56,1 |

116% |

14,8 |

81,2 |

450% |

|

ЮК 10-13 |

2 |

27,4 |

25,9 |

-6% |

46,5 |

6,3 |

-86% |

|

Д.Ю.К/ Pz/Тр |

2 |

24,1 |

21,0 |

-13% |

51,8 |

15,1 |

-71% |

Прерывистость ачимовских коллекторов обуславливает формирование на разрабатываемых пластах застойных зон [12, 13]. В этих условиях оптимальной представляется избирательная система размещения фонда. Причем горизонтальные участки скважин сложного профиля ориентированы в направлении локального разрежения сетки.

Высокая расчлененность, характерная на пластах викуловской свиты, обусловила необходимость специфического дизайна горизонтального бурения. При этом горизонтальным участком вскрывался наиболее мощный из пропластков, тогда как на вышележащих пропластках профиль скважины близок к наклонно-направленному.

Тем самым достигается максимизация дренируемой поверхности, за счет чего обеспечивается не только увеличение охвата по разрезу и площади, но и более высокая продуктивность.

Помимо ачимовской толщи прирост дренируемых запасов без прироста продуктивности отмечается на объектах покурской и баженовской свит [4, 5, 9, 10, 18]. Причем на покурской свите в пределах ХМАО промысловый опыт (как общий, так и горизонтального бурения) незначителен и ограничивается 4 горизонтальными скважинами на пластах Ван-Еганского месторождения.

На пластах баженовского НГК отмечен максимальный, по сравнению с объектами других возрастов, охват эксплуатационного фонда горизонтальным бурением. С горизонтальным стволом эксплуатировалась примерно 1 из 7 скважин пластов Ю 0 , в то время как в среднем по округу это соотношение составило примерно 1 к 30.

Эксплуатация как наклонно-направленных, так и горизонтальных скважин на баженовской свите осложнена общим набором факторов, а именно сложностью строения, неопределенностью ФЕС [2, 9, 14].

Во-первых, как и в случае с ачимовскими залежами, горизонтальные участки ориентированы в направлении застойных зон. Во-вторых, горизонтальные участки ориентированы перпендикулярно фильтрационным потокам со стороны нагнетательных скважин. При этом площадная и очагово - избирательная системы превращаются в аналог рядных, где в качестве стягивающих рядов используются горизонтальные скважины. При корректно обоснованной ориентации такой системы (с учетом особенностей строения пласта, напряженно - деформационного состояния) существенно повышается эффективность вытеснения нефти.

В-третьих, длина горизонтального участка принимается предельно возможной – т.е. сопоставимой с размерностью сетки скважин. Помимо стремления к максимальному охвату застойных зон такой подход продиктован высокой неоднородностью строения среднеюрских пластов, снижающей эффективность горизонтального бурения [1, 3, 19]. Увеличе- ние длины участка в таких условиях служит основным способом повышения производительности горизонтальных скважин.

В целом следует отметить, что в полной мере эффективность горизонтального бурения проявляется в неблагоприятных геолого-физических условиях. Однако для получения эффекта необходима модификация традиционных подходов к бурению горизонтальных скважин [8]. В зависимости от указанных условий модификация может выражаться как в профиле вскрытия пласта, так и в особенностях его размещения по площади залежи.

Alsheikhly Mohammed Jawad Zeinalabideen

Список литературы Особенности эксплуатации горизонтальных скважин в зависимости от геолого-физических условий

- Берняев М.С., Рожкова В.В. Анализ эффективности проведенных ГРП на скважинах Тямкинского месторождения//Научный форум. Сибирь. 2016. Т. 2, № 4.

- Вахобов А.А., Коровин К.В. Практические основы применения методов обработки призабойной зоны в терригенных коллекторах месторождений Западной Сибири//Научный форум. Сибирь. 2017. Т. 3, № 2. С. 19-20.

- Грачев С.И., Копытов А.Г., Коровин К.В. Оценка прироста дренируемых запасов нефти по скважинам при гидроразрыве пласта//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2005. № 2. С. 41-46.

- Дашдамиров М.З., Коровин К.В. Естественная и техногенная трещиноватость горных пород на месторождениях Западной Сибири//Научный форум. Сибирь. 2017. Т. 3, № 2. С. 21-22.

- Дашдамиров М.З., Коровин К.В. Теоретические основы течения жидкостей в порово-трещиноватых коллекторах//Академический журнал Западной Сибири. 2017. Т. 13, № 4 (71). С. 20-21.

- Иктисанов В.А., Яраханова Д.Г. Определение оптимальной длины горизонтальных стволов скважин на двух залежах Ромашкинского месторождения//Нефтяное хозяйство. 2007. № 3. С. 65-67.

- Кондаков А.П., Малышев Г.А., Водников А.В., Желудков А.В., Антипин Е.В., Олискевич В.Ю. Опыт проведения гидроразрыва пласта с использованием пенных систем на месторождениях ОАО «Сургутнефтегаз»//Нефтяное хозяйство. 2012. № 8. С. 36-39.

- Коровин В.А., Севастьянов А.А., Коровин К.В., Зотова О.П. Основы обустройства нефтяных и газовых месторождений. Тюмень: ТИУ, 2016. 46 с.

- Коровин К.В., Печерин Т.Н. Анализ результатов эксплуатации скважин из отложений баженовской свиты на территории ХМАО-Югры//Международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 12-1 (54). С. 91-94.

- Коровин К.В., Севастьянов А.А., Зотова О.П., Зубарев Д.И. Строение отложений тюменской свиты ХМАО-Югры//Академический журнал Западной Сибири. 2017. Т. 13, № 1. С. 33-34.

- Курамшин Р.М., Роженас Я.В., Величкова В.А. Обобщение опыта разработки горизонтальными скважинами залежей нефти месторождений//Нефтепромысловое дело. 2002. № 2. С. 19-27.

- Медведский Р.И., Севастьянов А.А., Коровин К.В. Прогнозирование выработки запасов из пластов с двойной средой//Вестник недропользователя Ханты-Мансийского автономного округа. 2005. № 15. С. 49.

- Севастьянов А.А., Коровин К.В., Зотова О.П. Оценка кондиционности запасов ачимовских отложений на территории ХМАО-Югры//Академический журнал Западной Сибири. 2016. Т. 11, № 1. С. 36-39.

- Севастьянов А.А., Коровин К.В., Зотова О.П. Разработка месторождений с трудноизвлекаемыми запасами нефти: учебное пособие. Тюмень: ТИУ, 2017. 89 с.

- Севастьянов А.А., Коровин К.В., Зотова О.П., Зубарев Д.И. Геологические особенности и оценка добычного потенциала отложений тюменской свиты//Вестник Пермского университета. Геология. 2017. Т. 16, № 1. С. 61-67.

- Чертенков М.В, Веремко Н.А. Опыт применения горизонтальных скважин с многозонным ГРП для разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами нефти в ОАО «ЛУКОЙЛ»//доклад на VIII Международном Технологическом Симпозиуме. Москва, 2013.

- Шпильман А.В., Коровин К.В., Савранская М.П. Перспективы освоения ТРИЗ В ХМАО-ЮГРЕ//В сб.: НЕФТЬГАЗТЭК. Мат. 6 Тюменского междунар. инновационного форума. Правительство Тюменской области. Комитет по инновациям Тюменской области. Тюмень. 2015. С. 461-464.

- Sevastianov A.A., Korovin K.V., Zotova O.P., Zubarev D.I Assessment of the prospects of producing hard-to-extract oil reserves in the territory of KhMAO -Yugra//Нефть и газ: опыт и инновации. 2017. Т. 1, № 1. Р. 40-45.

- Mulyavin S.F., Kolev Zh.M., Alsheikhly Mohammed Jawad Zeinalabideen Сalculation of oil well productivity with a complex wellbore trajectory in exploitation object//Нефть и газ: опыт и инновации. 2017. Т. 1, № 1. Р. 32-40.