Особенности эквивалентных преобразований сопротивлений схем треугольника и звезды в П- и Т-образных фильтровых структурах

Автор: Баранов А.В., Козиков А.Л.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 2 т.22, 2019 года.

Бесплатный доступ

В П- и Т-образных фильтровых структурах отмечены особенности эквивалентных преобразований сопротивлений их схем треугольника и звезды, которые необходимо учитывать в процессе выполнения задач фильтрации и при разработке резонансных систем автогенераторов. Определены физические ограничения параметров схем, которые приводят к этим особенностям. Установлены частоты, при которых рассмотренные эквивалентные преобразования справедливы.

П- и т-образные фильтровые структуры, эквивалентные преобразования сопротивлений треугольных и звездообразных схем

Короткий адрес: https://sciup.org/140256092

IDR: 140256092 | УДК: 621.372.54 | DOI: 10.18469/1810-3189.2019.22.2.51-56

Текст научной статьи Особенности эквивалентных преобразований сопротивлений схем треугольника и звезды в П- и Т-образных фильтровых структурах

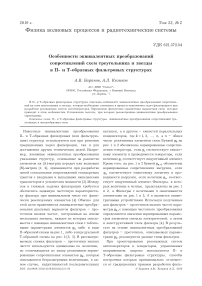

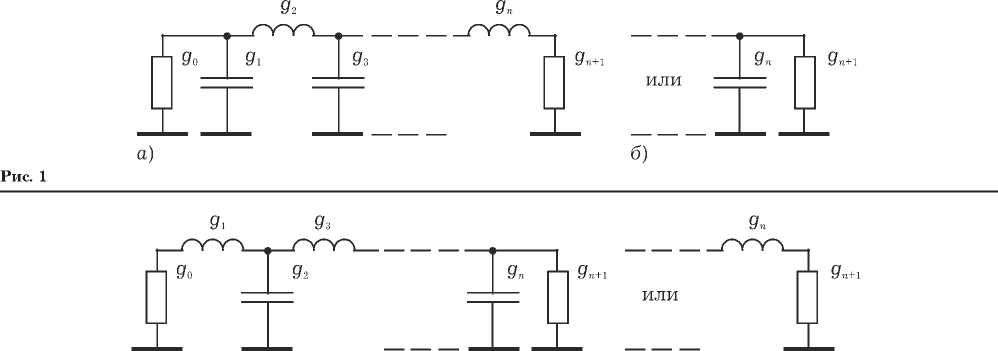

катушек, а в другом – емкостей параллельных конденсаторов, где к = 1, 2, ..., n , а n — общее число реактивных элементов схем. Буквой g 0 на рис. 1 и 2 обозначены нормированные сопротивления генератора, если g 1 соответствует емкостному элементу и проводимости генератора, если величине g 1 соответствует индуктивный элемент. Кроме того, на рис. 1 и 2 буквой g n + 1 обозначены нормированные сопротивления нагрузки, если gn соответствует емкостному элементу и проводимости нагрузки, если величине gn соответствует индуктивный элемент. Фильтры, в которых величины n четные, представлены на рис. 1 и 2, а . Фильтры с нечетными n оканчиваются элементами на рис. 1 и 2, б и являются симметричными устройствами. Используя полученные для фильтров – прототипов низких частот параметры gk , с помощью частотного преобразования определяются значения нормированных параметров элементов сначала электрической, а затем и конструктивной схем фильтра [4]. В результате на основе эквивалентных преобразований фильтров – прототипов, описываемых параметрами gk , реализуются разные типы фильтров.

При проектировании резонансных систем автогенераторов и генераторов, управляемых напряжением, широко используются П- и Т-образные фильтровые структуры, способы построения которых принципиально отличается от традиционных приемов разработки филь © Баранов А.В., Козиков А.Л., 2019

Рис. 2

а) б)

Рис. 3

Рис. 4

тров [6; 7]. В данных случаях обычно применяются эквивалентные преобразования треугольника сопротивлений в звезду и, наоборот, сопротивлений звезды в треугольник [7; 8].

Несмотря на то что П- и Т-образные фильтровые структуры достаточно хорошо исследованы [1–5], особенно при решении задач фильтрации, вопросы эквивалентных преобразований импедансов в треугольных и звездообразных схемах этих структур не рассматривались. Цель статьи – изучить особенности указанных эквивалентных преобразований как в процессе выполнения задач фильтрации, так и при проектировании резонансных систем автогенераторов.

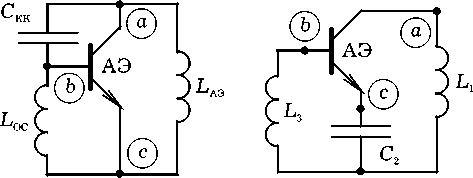

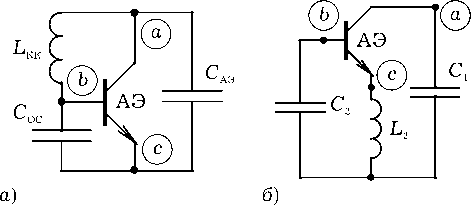

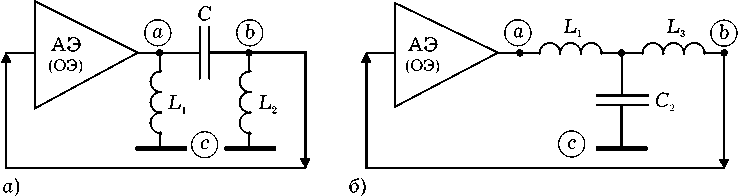

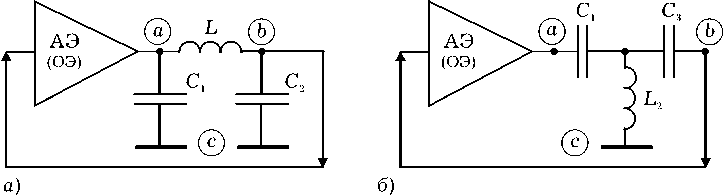

В первом случае применим эквивалентные преобразования сопротивлений в треугольных и звездообразных схемах при проектировании резонансных систем трехточечных автогенераторов. Поскольку необходимым условием работы любого генераторного устройства является вполне определенные способы подключения к электродам транзистора трех реактивных элементов, рассмотрим на рис. 3 и 4 типовые [9] (а) и синтезированные в работе [8] (б) обобщенные эквивалентные трехточечные схемы автогенераторов. Элементы всех схем предполагаются чисто реактивными, то есть применяются лишь емкости С1, С2, С3, СОС, CКК, САЭ и индуктивности L1, L2, L3 , LОС, LКК, LАЭ (или эквивалентные емкости или индуктивности соответствующих идеальных контуров, подключенных к электродам транзистора). Так же, как и в работе [8], для обозначения словосочетаний «активный элемент», «обратная связь» и «колебательный контур» использованы индексы «АЭ», «ОС» и «КК». А для замены слов: «коллектор», «база» и «эмиттер транзисторов» на рисунках под буквой б применены цифры «1», «2» и «3». В представленных трехточечных схемах генераторов соответствующие точки обозначены буквами а, б и с. Неотмеченные точки в звездообразных трехточечных схемах генераторов являются центральными точками звезды. Схемы устройств на рис. 3 и 4 представляют собой треугольные (а) и звездообразные (б) трехточечные схемы генераторов, которые в зарубежной литературе [10] называют, соответственно, автогенераторами с параллельной и последовательной обратной связью.

Из условий эквивалентности электрических цепей на рис. 3 и 4, а и б , когда на участках, ограниченных точками а , б и с , токи и напряжения остаются неизменными, следует, что величины комплексных импедансов элементов схем связаны известными соотношениями [11]

для преобразования треугольника сопротивле-

• ее

• • •

ний Z аЭ , Z кк, Z ос в звезду Z b Z 2 , Z з :

Z =

I

Z з =

• •

■ Z 2 =

|

Z КК Z аэ |

|

|

1 Z аэ |

• е + Z ОС+ Z KK • е Z аэ z ос |

|

1 Z аэ |

• е + Z OC + Z КК • • Z КК Z ОС |

,

,

I

Z АЭ + Z ОС + Z КК

I

и наоборот – сопротивлений звезды в треуголь-

|

ник: |

|||

|

z аэ |

• = Z1 |

I + Z 2 |

+ |

|

■ Z ОС |

1 = Z 2 |

l + Z 3 |

+ |

|

Z KK |

• = Z1 |

I + Z 3 |

+ |

Z 1 Z 2

Z 3 ’

Z 2 Z 3

Z1

• e

Z1z з

Z 2

,

.

Считая импедансы в выражениях (1) и (2) чисто реактивными, в работе [8] получены взаимные условия, при которых трехточечные схемы генераторов под буквами а и б на рис. 3 и 4 являются эквивалентными:

I X 1 X 3, > | Х 1 X 2 + X 2 X 3,

IXкк| > XАЭ + Xос|

где X1, X2, X3, XОС, XКК, XАЭ – сопротивления соответствующих реактивных элементов схем. Данные сопротивления определяются с помощью общих для каждого из генераторов на рис. 3, 4 выражений: Zос = jXос, Zаэ = jXаэ, ZКК = jXКК, Z1 = jX 1, Z2 = jX2, Zз = jX3. Причем для любых емкостных и индуктивных элементов: Xс < 0, Xl > 0, так как

Zc = , X c = , а

C j ton C C ton C пп

Z L = j ®п L, X L = ®п L, где Юп — циклическая частота преобразования, для которой выполняются взаимные соотношения (1) и (2). В генераторной технике эта частота совпадает с частотой генерации.

Полученные неравенства (3) и (4) являются следствием того, что величины сопротивлений реактивных элементов трехточечных генераторов не могут быть произвольными, они удовлетворяют системам установленных ограничений [8]:

X аэ x ос > 0, X аэ x кк < 0, I X ОС | < | X аэ| I X ОС I < | X кк|

I X 1 X 3 > 0, 1 X 2 X 3 < 0,

П X 3I < X 11 11 X 2| < X 11

Неравенства (5) и (7) означают, что реактивности элементов Zаэ и Zос (Z1 и Z3) должны иметь одинаковые, а реактивности элементов Zкк и Zос (Z2 и Z3) — разные знаки. Иными словами, если XАЭ и XОС являются индуктивными сопротивлениями, то XКК – это емкостное сопротивление, а трехточка называется индуктивной (см. рис. 3, а). Возможен второй вариант построения схемы автогенератора, когда XАЭ, XОС могут быть сопротивлениями емкостей, а XКК должно быть только индуктивным сопротивлением. В этом случае трехточка называется емкостной (см. рис. 3, б).

При выполнении неравенств (6) и (8) в автогенераторе реализуется условие минимальной обратной связи. Оно необходимо для обеспечения режима работы его активного элемента без захода в перенапряженный режим, который характеризуется повышенными уровнями фазо- вых шумов и высших гармонических составляющих. На практике минимальная обратная связь реализуется в тех случаях, когда, например, в схемах на рис. 3, а и 4, а индуктивность Lос выбирается меньшей по величине по сравнению с Lаэ, а величина Сос — большей по сравнению с Саэ [6].

Если при соблюдении ограничительных мер (5)–(8) выполнить условия (3) и (4), то трехточечные схемы автогенераторов на рис. 5 и 6, а и б также можно считать эквивалентными. Они получены путем преобразования схем устройств на рис. 3 и 4 к новому виду, когда их активные элементы (транзисторы с общим эмиттером) охвачены внешними обратными связями параллельного ( а ) и последовательного ( б ) типов. Особенностью генераторов под буквами а и б на рис. 5 и 6 является использование в их эквивалентных схемах разных типов фильтровых структур: в одних случаях – фильтров нижних частот (ФНЧ), в других – фильтров верхних частот (ФВЧ). Автогенератор обычно работает на частотах генерации, которые соответствуют падающему участку АЧХ фильтровой структуры, а не там, где потери цепи обратной связи минимальны. В этом смысле неважно, какого типа будет фильтр в цепи внешней обратной связи генератора. Падающий участок АЧХ одинаково

Рис. 5

Рис. 6

присутствует как в ФНЧ, так и в ФВЧ. Более того, в общем балансе фаз автогенератора противоположные знаки фаз коэффициентов передач фильтровых структур ФНЧ и ФВЧ принципиально не меняют кратность 2п по отношению к целому числу.

Таким образом, несмотря на использование разных типов фильтровых структур (ФНЧ и ФВЧ), схемы генераторов под буквами а и б на рис. 5 и 6 остаются эквивалентными с точки зрения теории цепей, так как получены для одинаковой в сравниваемых устройствах частоты генерации, где справедливы эквивалентные преобразования сопротивлений их элементов.

Во втором случае применим эквивалентные преобразования импедансов в треугольных и звездообразных схемах при выполнении задач фильтрации, используя для этого П- и Т-образные фильтровые структуры на рис. 1 и 2.

Если в фильтре-прототипе низких частот на рис. 1 (к + 2) < (n + 1) и элемент gk представляет собой нормированную емкость, то выражения для нормированных сопротивлений к-, (к + 1)- и (к + 2)-го элементов имеют вид:

vн — j vh — Юп

Z k = — ----, Z k + 1 = j---g k + 1 ,

юп Юс gk юс

н

Zk+2 = Юп

—gk + 2

Ю с

где Ю с — циклическая частота среза, которая соответствует определенным в работе [3] величинам характеристик затухания.

Используя выражения (9) в соотношениях (1) и (2), а также учитывая, что параметры gk являются одинаковыми для схем на рис. 1 и 2, получим формулу для расчета частоты преобразования юп:

ю п

= ю с

д k + g k g k + 2 - g k + 1 g k + 2 g k g k + 1 g k + 2

Можно показать, что вид формулы (10) будет таким же и в случае, когда в фильтре-прототипе низких частот на рис. 2 при условии (k + 2) < (n + 1) элемент gk представляет собой нормированную индуктивность, а выражения для нормированных сопротивлений k-го, (k + 1)-го и (k + 2)-го элементов схемы записываются в виде н _ • юп „ ^Н _ -j ^н • юп „

Z k = j g k , Z k + 1 = —------, Z k + 2 = j g k + 2 .

Юс юп _ Юс с — gk+1 с юс

Формула (10) имеет смысл, если выполняется следующее неравенство:

g k + g k g k + 2 > g k + g + 2 . (11)

Для табличных значений параметров g k , g k + 1 и g k + 2 неравенство (11) выполняется всегда. По сути, неравенство (11) имеет тот же физический смысл, что и соотношения (3) и (4). В частном случае – для симметричных фильтровых структур, когда g k = g k + 2 , соотношения (11) и (3), (4) совпадают с точностью до знака неравенства. Противоположные знаки в неравенствах (11) и (3), (4) являются главной особенностью эквивалентных преобразований треугольника сопротивлений в звезду (и наоборот) в процессе выполнения рассмотренных задач – фильтрации и проектирования резонансных систем автогенераторов. Эта особенность фактически обусловлена наличием разных «граничных условий»

или ограничений при достижении выбранных технических целей. В генераторной технике такими ограничениями являются условия (5)–(8), а в технике фильтров – требование получения в фильтрах-прототипах одинаковых амплитудночастотных характеристик с заданной величиной их затухания.

Второй важной особенностью эквивалентных преобразований треугольных и звездообразных сопротивлений при выполнении рассмотренных задач являются разные частоты, для которых справедливы эти преобразования. В первом случае им соответствуют частоты генерации, во втором – частоты преобразования вычисляются по формуле (10).

Таким образом, в данной работе отмечены две особенности эквивалентных преобразований сопротивлений схем треугольника и звезды в П- и Т-образных фильтровых структурах, которые используются как в процессе выполнения задач фильтрации, так и при разработке резонансных систем автогенераторов. Для достижения указанных технических целей первая особенность связана с необходимостью соблюдения неравенств (11) и (3), (4). Вторая особенность обязывает проводить эквивалентные преобразования звездообразных и треугольных сопротивлений в автогенераторах на частотах генерации, а в фильтровых структурах – на частотах, вычисляемых по формуле (10). Обе эти особенности необходимо учитывать в эквивалентных преобразованиях треугольных и звездообразных сопротивлений рассматриваемых схем.

Список литературы Особенности эквивалентных преобразований сопротивлений схем треугольника и звезды в П- и Т-образных фильтровых структурах

- Альтман Д.Л. Устройства сверхвысоких частот / под ред. И.В. Лебедева. М.: Мир, 1968. 487с.

- Фельдштейн А.Л., Явич Л.Р. Синтез четырехполюсников и восьмиполюсников на СВЧ. М.: Связь, 1965. 352 с.

- Маттей Д.Л., Янг Л., Джонс Е.М.Т. Фильтры СВЧ, согласующие цепи и цепи связи / под ред. Л.В. Алексеева, Ф.В. Кушнира. М.: Связь, 1971. Т. 1. 440 с.

- Неганов В.А., Яровой Г.П. Теория и применение устройств СВЧ: уч. пос. для вузов / под ред. В.А. Неганова. М.: Радио и связь, 2006. 720 с.

- Ред Э. Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике: схемы, блоки, 50-омная техника / пер. с нем. М.: Мир, 1990. 256 с.

- Баранов А.В., Моругин С.Л. Транзисторные СВЧ усилители мощности и генераторы гармонических колебаний: уч. пос. Н. Новгород: НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 2015. 115 с.

- Баранов А.В., Козиков А.Л. Взаимодополняющие приемы проектирования трехточечных СВЧ-автогенераторов // Электронная техника. Сер. 1. СВЧ-техника. 2018. Вып. 3 (538). С. 75-82.

- Баранов А.В. Частные и обобщенные эквивалентные трехточечные схемы СВЧ-автогенераторов // Электронная техника. Сер. 1. СВЧ-техника. 2017. Вып. 1 (532). С. 18-25.

- Радиопередающие устройства / под ред. М.В. Благовещенского, Г.М. Уткина. М.: Радио и связь, 1982. 408 с.

- Grebennikov A. RF and microwave transistor oscillator design. Hoboken: John Wiley & Sons, 2007. 441 p.

- Матханов П.Н. Основы анализа электрических цепей. Линейные цепи: учеб. для вузов. М.: Высшая школа, 1981. 333 с.