Особенности эмоционального реагирования мигрантов как фактор, снижающий успешность адаптации

Автор: Киселева Л.Т., Овчинников А.А., Султанова А.Н.

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Клиническая психиатрия

Статья в выпуске: 1 (90), 2016 года.

Бесплатный доступ

Целью данного исследования явилось сравнение уровня алекситимии у трудовых мигрантов и мигрантов-соотечественников; анализ социокультурных факторов проявления алекситимии. В результате анализа отечественной и зарубежной литературы по изучаемой теме авторы предположили, что у трудовых мигрантов уровень алекситимических симптомов будет выше, чем у мигрантов-соотечественников, что связано как с культурным расстоянием, так и с соматизацией аффекта; в группе трудовых мигрантов уровень алекситимии будет выше у «зависимых» мигрантов, занимающих более низшую ступень в социальной иерархии, чем у «доминирующих», более компетентных в культуре принимающей страны и владеющих языком этой страны. Было проведено скрининговое исследование на базе УФМС по Новосибирской области мигрантов-соотечественников в количестве 141 человек (72,3 % - из Казахстана; 9,2 % - из Узбекистана; 5,7 % - из Таджикистана; 4,96 % - из Армении; 3,5 % - из Кыргызстана; 2,8 % - из Молдовы, 1,4 % - из Украины) и трудовых мигрантов в количестве 728 человек (50 % - из Таджикистана; 28 % - из Узбекистана; 12 % - из Кыргызстана и 10 % - из Казахстана). Во время анкетирования проведена категоризация трудовых мигрантов в зависимости от положения в социальной иерархии, которое зависело как от знания языка, так и знания культуральных особенностей принимающей страны, в частности особенностей правил выражения эмоций, особенностей невербальной коммуникации, которые формируются в процессе инкультурации. Сформированы две условные группы среди трудовых мигрантов: «доминирующие» (50 человек) и «зависимые» мигранты, не знающие языка, не интегрированные в российскую культуру (678 человек). Исследование проводилось с марта 2010 по декабрь 2013 г. Симптомы алекситимии изучались с помощью Торонтской алекситимической шкалы (TAS). Обнаружен достоверно высокий уровень алекситимических симптомов в группе «трудовых мигрантов». Дальнейшее исследование выявило достоверно высокий уровень алекситимических симптомов в группе трудовых мигрантов, имеющих как языковой барьер в общении с принимающим населением, так и культуральные различия. Результаты по шкале алекситимии у трудовых мигрантов, более успешно ассимилировавшихся в культуру принимающей страны, не выявили достоверных различий с результатами мигрантов-соотечественников.

Трудовые мигранты, мигранты-соотечественники, алекситимия, соматизация аффекта, стресс аккультурации, торонтская алекситимическая шкала

Короткий адрес: https://sciup.org/14295889

IDR: 14295889 | УДК: 616.89-008:159.9:325.1

Текст научной статьи Особенности эмоционального реагирования мигрантов как фактор, снижающий успешность адаптации

в группе «трудовых мигрантов». Дальнейшее исследование выявило достоверно высокий уровень алекситимических симптомов в группе трудовых мигрантов, имеющих как языковой барьер в общении с принимающим населением, так и культуральные различия. Результаты по шкале алексити-мии у трудовых мигрантов, более успешно ассимилировавшихся в культуру принимающей страны, не выявили достоверных различий с результатами мигрантов-соотечественников. Кл юче вые слова: трудовые мигранты, мигранты-соотечественники, алекситимия, соматизация аффекта, стресс аккультурации, Торонтская алекситими-ческая шкала.

FEATURES OF EMOTIONAL RESPONSE OF MIGRANTS AS A FACTOR FOR SUCCESSFUL ADAPTATION. Kisileva L. T., Ovchinnikov A. A., Sultanova A. N. 1 Novosibirsk State Pedagogical University . Vilyuyskaya Street 28, 630126, Novosibirsk, Russian Federation. 2 Novosibirsk State Medical University . Krasnyy Avenue 52, 630091, Novosibirsk, Russian Federation. A comparative study of the level of alexithymia symptoms among migrants compatriots and migrant workers with use of the Toronto alexithymia scale was carried out. A significantly higher level of alexithymia symptoms in a group of “migrant workers” was revealed. Further investigation revealed a significantly higher level of alexithymia symptoms in the group of migrant workers who had a language barrier in communicating with the host population as well as cultural differences. Results for alexithymia scale in migrant workers who had assimilated into the culture of the host country more successfully did not reveal significant differences from the results of migrant compatriots. The aim of this research is to compare the level of alexithymia symptoms among migrant compatriots and migrant workers; to analyze sociocultural factors of alexithymia symptoms. As it follows from the analysis of Russian and foreign literature the authors suggested that the level of alexithymia symptoms in the group of “migrant workers” will be significantly higher compared to migrants compatriots, that is connected with cultural differences as well as somatization of affect; in a group of labor migrants the level of alexithymia will be higher among “dependent” migrants, who are at a lower level of social hierarchy than the level of alexithymia among “dominant” migrants who had assimilated into the culture of the host country more successfully and who can speak the language of that country fluently. A screening of migrant compatriots in number of 141 (72,3 % from Kazakhstan, 9,2 % from Uzbekistan, 5,7 % from Tadzhikistan, 4,96 % from Armenia, 3,5 % from Kyrgyzstan, 2,8 % from Moldova and 1,4 % from Ukraine) and labor migrants in number of 728 (50 % from Tadzhikistan , 28 % from Uzbekistan, 12 % from Kyrgyzstan and 10 % from Kazakhstan) was conducted. During the survey they held categorization of labor migrants according to social status that depends on the language level and the level of cultural assimilation, especially the rules of expression of feelings and non-verbal communication, that are formed in the process of acculturation. They formed two groups among labor migrants: “dominant” in number of 50 and “dependent” migrants, who do not know the language and haven’t assimilated into Russian culture in number of 678. The survey was held from March 2010 to December 2013. A comparative study of the level of alexithymia symptoms was conducted by means of the Toronto alexithymia scale (TAS). A significantly higher level of alexithymia symptoms in a group of “labor migrants” was revealed. Further investigation revealed a significantly higher level of alexithymia symptoms in the group of migrant workers who had a language barrier in communicating with the host population as well as cultural differences. Results for alexithymia scale in migrant workers who had assimilated into the culture of the host country more successfully did not reveal significant differences from the results of migrant compatriots. Keywords: migrant workers, migrant compatriots, alexithymia, somatization of affect, the stress of acculturation, Toronto alexithymia scale.

Миграция – это наиболее распространенный в современном, постиндустриальном мире источник психосоциального стресса. Говоря о миграции, очень важно использовать индивидуальный подход к мигранту, учитывая, в первую очередь, ведущие мотивы миграции, которые сформированы еще в домиграционный период, однако имеют свои последствия и в период миграции, и в постмиграционный период. Не менее важно учитывать обстоятельства миграции, в которые можно включить политические и экономические взаимоотношения страны-выхода мигранта и принимающей страны, поскольку эти факторы напрямую будут влиять на уровень толерантности к мигранту населения титульного этноса страны. В психологическом плане важна дистанция между культурой выхода и культурой принимающей страны, и здесь необходим комплексный подход в учете факторов. Несомненно, в первую очередь будут влиять на уровень психологической комфортности, на успешность адаптации в принимающей стране такие измерения культур, как индивидуализм и коллективизм.

Исследования показывают, что воздействие крупных стрессорных событий, таких как опыт связанный с миграцией, приводит к снижению показателей психологического благополучия, ухудшению физического и психического компонентов здоровья [8, 10, 19, 22]. О риске психотических расстройств среди этнических меньшинств говорят ученые во всех концах мира. Социальные невзгоды и ущемленное положение, по мнению авторов, являются основными причинами более частой встречаемости этих патологий у мигрантов [3, 4, 24].

Немецкие ученые выявили высокий уровень поведенческих и эмоциональных расстройств в группе детей-мигрантов. У мигрантов чаще обнаруживаются проблемы с психическим здоровьем, особенно авторы акцентируют внимание на проблемы в эмоциональной сфере и называют как одну из причин низкий социально-экономический статус этой категории населения [12].

На высокий уровень диагностических ошибок в категории пациентов-мигрантов указывают кросскультуральные исследования, направленные на выяснение достоверности диагноза шизофрении и шизофреноподобных психозов [18].

Психическое здоровье в контексте когнитивных, аффективных и физиологических проявлений тревожности заинтересовало ученых США. Высокий стресс аккультурации, низкая самооценка, неэффективная социальная поддержка, отсутствие контроля и выбора в решении насущных проблем, низкая религиозность были в значительной степени связаны с высоким уровнем тревожности.

В резюме исследователи говорят о необходимости создания услуг по профилактике психических нарушений мигрантов, направленных на увеличение уровня эмоциональной поддержки и самоуважения [13].

Интересны работы отечественных исследователей в аспекте развития аффективных расстройств с сезонным паттерном возникновения. Мигранты, приезжающие в Россию, имеют иную хронобиологическую программу, с более длительным периодом инстилляции солнечного света. Е. Д. Счастный и др. [4, 5] отмечают, что клинико-динамические характеристики (длительность аффективных фаз, количество фаз, индекс цикличности, количество госпитализаций) в случае сезонных аффективных расстройств отличаются относительной стабильностью. Для несезонных аффективных расстройств характерно постепенное утяжеление клинико-динамических показателей по мере увеличения длительности заболевания, особенно в случае биполярного аффективного расстройства. Совпадающее с определенным временем года появление аффективной симптоматики (чаще в осенне-весенние месяцы для депрессий и весенне-летние месяцы для гипомании/мании) отражает меньшее патогенетическое вовлечение механизмов, отвечающих за общебиологическую адаптацию и возникновение аффективного расстройства, чем в случае несезонных аффективных расстройств, где течение заболевания приобретает относительную автономность от внешних синхронизирующих факторов, в том числе от сезонных флуктуаций комплекса гелио/геофизических параметров.

Проблему широкой распространенности депрессии среди населения актуализировала группа исследователей из г. Томска. За 4-летний период авторами проведено изучение клиникодинамических, клинико-биологических и социально-адаптационных закономерностей формирования аффективных расстройств в разнородных клинических выборках на разных этапах онтогенеза. Получены данные о распространенности, факторах клинического полиморфизма аффективных расстройств, их типологии, комор-бидности и биопсихосоциальных закономерностях формирования аффективных расстройств и суицидального поведения с учетом гендерных и онтогенетических различий. Представлена взаимосвязь функционирования иммунной системы с ноцицептивной, обонятельной и вкусовой системами при аффективных расстройствах [6].

Алекситимия – личностный конструкт, впервые введенный в начале 1970-х годов в работах Дж. Немия и П. Сифнеоса [19, 20] и характеризующийся трудностями в различении и описании эмоций, снижением способности к образному мышлению и тенденцией концен- трироваться на внешних событиях, а не на внутренних переживаниях [23]. Алекситимия связана с рядом психоэмоциональных нарушений, таких как посттравматический стрессовый синдром, депрессия и панические расстройства [14, 16, 17].

Гендер и этноязыковые корреляты алексти-мии были изучены на большой этнически разнородной выборке студентов из Торонто. Исследование проводилось с помощью Торонтской алекситимической шкалы (TAS-20). Гендерный аспект проявился в том, что показатели мужчин были достоверно выше во внешне ориентированном факторе мышления, чем у женщин. У неносителей английского языка общий балл по TAS-20 был достоверно выше, и у них чаще диагностировались сложности идентификации чувств, чем у носителей английского языка. Были обнаружены этнолингвистические различия, которые отражали социальнокультурные влияния общества, что проявлялось более высокой соматической ориентированностью по отношению к эмоциям у китайцев, чем у представителей западных традиций. K. L. Dion (1996) поднимает очень важную проблему этнокультуральной специфичности в диагностике алекситимии и задается вопросом: алекситимия – это «etic» феномен, то есть подход, широко применяемый в сравнительнокультурной психологии, где изучаются две или более культуры, или алекситимия – это «еmic» феномен, то есть подход, широко применяемый в психологической антропологии, где изучается одна культура со стремлением понять ее [11].

Интересны исследования алекситимии, проявлений гнева и межличностных отношений, проведенные в университете Иллинойса. Выборка из 98 студентов была разделена на две группы: с низким и высоким уровнями алекси-тимических симптомов по средним показателям Торонтской алекситимической шкалы. Намеренное провоцирование гнева участников на следующем этапе эксперимента обнаружило, что в группе с высоким уровнем алекситимиче-ских симптомов респонденты были более замкнуты в межличностных отношениях, а показатели невербального гнева были выше, чем в группе студентов с низким уровнем алексити-мических симптомов [9].

-

H. Krystal (1982) выделил группу пациентов, которые не показывали улучшения при применении психоаналитической терапии. Более детальный анализ клинической картины обнаружил, что у этих пациентов достоверно выше уровень аддиктивных расстройств, а также психосоматических и посттравматических проблем. Они показали характерную клиническую картину алекситимии: сложности с распознаванием и выражением эмоций, ограниченность фантазирования, сниженную эмоциональную вовле-

- ченность и пониженную способность к сопереживанию. Наконец, есть часто связанные с этим проблемы, такие как ангедония, то есть снижение или утрата способности получать удовольствие, сопровождающееся потерей активности в его достижении. Автор акцентирует внимание на препятствиях для психоаналитического лечения, раскрывая причинные аспекты этих нарушений, а также предлагает терапевтические модификации с целью эффективности психотерапии у рассматриваемого контингента пациентов [15].

Этнопсихиатрические проблемы приобретают большую актуальность в работах ученых последних десятилетий. Встречаются исследования кросскультуральных аспектов поведенческих и эмоциональных нарушений, достаточно много говорят об алекситимии, поднимая вопрос культурно-специфичности или культур-но-универсальности этого феномена. Однако однозначного ответа на вопрос о влиянии иной социокультурной среды на развитие эмоциональных нарушений, связанных с различием культуральных паттернов, как в распознавании, так и в проявлении эмоций, в литературе не встречается.

Цель исследования: сравнить уровни алек-ситимии у трудовых мигрантов и мигрантов-соотечественников; проанализировать социокультурные факторы проявления алекситимии.

Задачи: выявить и сравнить уровни алекси-тимии у трудовых мигрантов и у мигрантов-соотечественников; определить характер и структуру факторов, влияющих на развитие алекситимических симптомов.

Гипотеза: выдвинуто предположение, что у трудовых мигрантов уровень алекситимиче-ских симптомов будет выше, чем у мигрантов-соотечественников. Данный факт связан как с культурным расстоянием, так и с соматизацией аффекта. В группе трудовых мигрантов уровень алекситимии будет выше у «зависимых» мигрантов, занимающих более низшую ступень в социальной иерархии, чем у «доминирующих», более компетентных в культуре принимающей страны и владеющих языком этой страны.

Материал и методы. На базе УФМС по Новосибирской области проведено скрининговое исследование мигрантов-соотечественников в количестве 141 человек (72,3 % – из Казахстана; 9,2 % – из Узбекистана; 5,7 % – из Таджикистана; 4,96 % – из Армении; 3,5 % – из Кыргызстана; 2,8 % – из Молдовы, 1,4 % – из Украины) и трудовых мигрантов в количестве 728 человек (50 % – из Таджикистана; 28 % – из Узбекистана; 12 % – из Кыргызстана и 10 % – из Казахстана). Во время анкетирования была проведена категоризация трудовых мигрантов, в зависимости от положения в социальной ие- рархии, которое зависело как от знания языка, так и знания культуральных особенностей принимающей страны, в частности особенностей правил выражения эмоций, особенностей невербальной коммуникации, которые формируются в процессе инкультурации. Нами были сформированы две условные группы среди трудовых мигрантов: «доминирующие» (в количестве 50 человек) и «зависимые» мигранты, не знающие языка, не интегрированные в российскую культуру (678 человек). Исследование проводилось с марта 2010 г. по декабрь 2013 г. Симптомы алекситимии изучались с помощью Торонтской алекситимической шкалы (TAS).

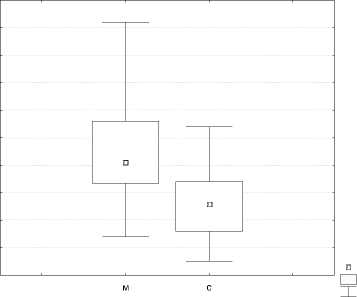

Результаты и их обсуждение. В результате собственного исследования установлено, что средние значения по уровню алекситимических симптомов в группе трудовых мигрантов составляют 64,8±16,7 балла, а в группе мигрантов-соотечественников – 46,5±11,2 балла. В группе трудовых мигрантов средний балл по шкале алекситимии находится в пределах «группы риска» (62 балла и выше) (рис. 1).

Boxplot by Group

ПеременнаяАлекситимия

Средний

Группы

Рис. 1 . Сравнительный анализ уровня алекситимических симптомов между трудовыми мигрантами и мигрантами-соотечественниками

При использовании U-критерия Манна-Уитни выявлены значимые различия (р=0,0002) в показателях алекситимии между трудовыми мигрантами и мигрантами-соотечественниками. Трудовые мигранты, приехав в страну с совершенно иным культурным укладом, вынуждены кардинально менять свои привычные паттерны поведения. В каждой культуре существуют правила о том, какое выражение лица должно быть по определенным поводам и следует или не следует выражать определенные эмоции. Правила культуры предписывают иногда даже симулировать некоторые эмоциональные выражения. Возможно, культурное расстояние и есть основная причина сниженной способности или затрудненности в вербализации эмоциональных состояний и чувств в группе трудовых ми- грантов. В. В. Соложенкин и Е. С. Гузова (1992) предлагают классификацию алекситимии, в которой выделяются культуральные алекситимии, отражающие особенности коммуникативного стиля, характерные для определенной культуры [2].

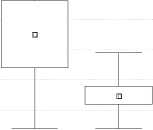

Более детальный анализ уровня алексити-мических симптомов среди трудовых мигрантов обнаружил, что существуют достоверные различия (р=0,0004) между условно выделенными группами (рис. 2).

Boxplot by Group

ПеременнаяАлекситимия 120

на

Трудовые мигранты

□ Средний □ 25%-75% х Min-Max

Рис. 2 . Сравнительный анализ уровня алекситимических симптомов между условными группами трудовых мигрантов

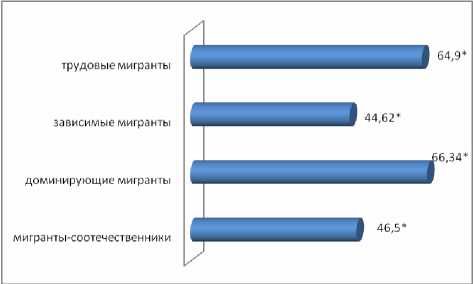

В группе трудовых мигрантов, наиболее успешно интегрированных в российское общество, так называемых доминирующих, среднее значение по шкале алекситимии составляет 44,62±5,7. «Доминирующие» берут на себя функцию «проводников», помогающих остальным землякам как в преодолении языкового барьера, так и в решении повседневных проблем, связанных и с культуральными различиями, и с проблемами трудоустройства, жилья. В группе большинства трудовых мигрантов, которые имеют проблемы с языком принимающей страны, средние значения равны 66,34±16,3. Эта категория мигрантов отличается высокой культурной дистанцией, то есть различия между культурой страны выхода и поселения очень велики.

Это различия в пище, религии, климате, языке, уровне образования, материальном комфорте, структуре семьи и т. д. Все это составляет индекс культурной дистанции [21]. Исследователи считают, что чем больше имеется различий, тем большие трудности испытываются в процессе аккульутрации. Чем больше культурная дистанция, тем выше число необходимых изменений (особенно для недоминирующей группы). Если эти изменения создают серьезную угрозу благополучию индивида, то мы говорим об аккультурационном стрессе (рис. 2, 3).

Рис. 3 . Сравнительный анализ уровня алекситимии в исследуемых группах

Примечание . * – р<0,0002 по критерию Манна-Уитни.

Высокий уровень алекситимии у большинства трудовых мигрантов является также следствием соматизации аффекта. Основным механизмом соматизации является специфический интрапсихический конфликт. Д. Голдберг и др. (1999) считают, что одними из факторов, лежащих в основе соматизации, являются механизмы психологической защиты [1]. Трудовые мигранты в процессе личностно-средового взаимодействия с иной культурной средой в период адаптации подвергаются огромному грузу психосоциального стресса. Организм реагирует специфическими психологическими и соматическими реакциями, что проявляется формированием психосоматических расстройств, как прямого показателя срыва адаптационного процесса. В вышеупомянутой классификации В. В. Соложенкина и Е. С. Гузовой (1992) выделяются преходящие (адаптационные) алекси-тимии, т. е. алекситимия определяется как одна из адаптационных реакций на тревогу и рассматривается как форма проявления аффективных нарушений [2].

В клинической картине трудовых мигрантов с высоким уровнем алекситимических симптомов отмечались головные боли без определенной локализации, жалобы на постоянную усталость, боли в области сердца «давящего» характера. Практически для всех респондентов из группы с высоким уровнем алекситимических симптомов были характерны нарушения сна: одни высказывали жалобы на невозможность засыпания в связи с болями различной локализации, другие жаловались на раннее просыпание и постоянное чувство тревоги. Во время клинической беседы обратила на себя внимание ускоренная, сбивчивая речь, несмотря на плохое знание языка. Монолог состоял из повторяющихся слов, характеризующих плохо освоенный и скудный словарный запас принимающей страны. Иногда даже была попытка перейти на родную речь, что помогло лучше изложить актуальные жалобы.

Выводы. Сравнительный анализ уровня алекситимии выявил кросскультуральные различия данного феномена; патогенетической основой полученного результата является стресс аккультурации, запускающий механизмы формирования алекситимии, выступающего в роли защитного фактора при адаптации к иной культурной среде. Алекситимия мигрантов также является следствием соматизации аффекта, и трудовые мигранты – это основная группа риска по развитию психосоматической патологии.

Список литературы Особенности эмоционального реагирования мигрантов как фактор, снижающий успешность адаптации

- Голдберг Д., Бенджамин С., Крид Ф. Психиатрия в медицинской практике. -Киев: Сфера, 1999. -301 с.

- Соложенкин В. В., Гузова Е. С. Алекситимия (адаптационный подход) и психотерапевтическая модель коррекции//Социальная и клиническая психиатрия. -1992. -Т. 8, вып. 2.

- Семке В. Я., Бохан Н. А., Галактионов О. К. Очерки этнопсихологии и этнопсихотерапии/под ред. акад. РАМН В. Я. Семке. -Томск: Изд-во Том. ун-та, 1999. -157 с.

- Семке В. Я., Бохан Н. А. Транскультуральная аддиктология. -Томск: Изд-во Том. унт-та, 2008. -588 с.

- Счастный Е. Д., Симуткин Г. Г., Попова Н. М., Кудякова Т. А., Потапкина Е. В., Ермаков А. В., Рогозина Т. А. Распространенность, коморбидность и клиникоконституциональные закономерности гетерогенности аффективных расстройств и суицидального поведения с учетом хронобиологических факторов//Сибирский вестник психиатрии и наркологии. -2006. № 3. -С. 22-25.

- Счастный Е. Д., Симуткин Г. Г., Попова Н. М., Кудякова Т. А., Потапкина Е. В., Ермаков А. В., Рогозина Т. А. Распространенность и закономерности клинической гетерогенности аффективных расстройств с учетом конституциональных и хронобиологических факторов//Сибирский вестник психиатрии и наркологии. -2005. № 4. С. 25-29.

- Счастный Е. Д., Семке А. В., Размазова Л. Д., Симуткин Г. Г., Лебедева Е. В., Невидимова Т. И., Розин А. И., Чернышева К. Г., Шепенев А. М., Шахурова Н. И. Биологические и клинико-социальные механизмы развития аффективных расстройств (итоги комплексной темы НИР ФГБУ «НИИПЗ» СО РАМН, 2009-2012 гг.)//Сибирский вестник психиатрии и наркологии. -2013. -№ 5 (80). -С. 18-27.

- Adams R. E., Boscarino J. A. Differences in mental health outcomes by acculturation status following a major urban disaster//Int. J. Emerg. Ment. Health. -2013. -V. 15 (2). -P. 85-96.

- Berenbaum H., Irvin S. Alexithymia, anger, and interpersonal behavior//Psychother Psychosom. -1996. -V. 65 (4). -P. 20.

- Brewin C. R., Andrews B., Valentine J. D. Meta-analysis of risk factors for posttraumatic stress disorder in traumaexposed adults//J. Consult. Clin. Psychol. -2000. -V. 68 (5). -P. 748-766.

- Dion K. L. Ethnolinguistic correlates of alexithymia: toward a cultural perspective//J. Psychosom. Res. -1996. -V. 6. -P. 531-539.

- Hölling H., Erhart M., Ravens-Sieberer U., Schlack R. Behavioural problems in children and adolescents. First results from the German Health Interview and Examination Survey for Children and Adolescents (KiGGS)//Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. -2007. -V. 50 (5-6). -P. 784-793.

- Hovey J. D., Magana C. G. Cognitive, affective, and physiological expressions of anxiety symptomatology among Mexican migrant farm workers: predictors and generational differences//Community Ment. Health J. -2002. -V. 38 (3). -P. 223-237.

- Jimerson D. C., Wolfe B. E., Franko D. L., Covino N. A., Sifneos P. E. Alexithymia ratings in bulimia nervosa: clinical correlates//Psychosom. Med. -1994. -V. 56. -P. 90-93.

- Krystal H. Alexithymia and the effectiveness of psychoanalytic treatment//Int. J. Psychoanal. Psychother. -1982-1983. -V. 9. -P. 353-378.

- Parker J. D., Bagby R. M., Taylor G. J. Alexithymia and depression: distinct or overlapping constructs?//Psychiatry. -1991. -V. 32. -P. 387-394.

- Parker J. D., Taylor G. J., Bagby R. M. Alexithymia and the recognition of facial expressions of emotion//Psychother. Psychosom. -1993. -V. 59. -P. 197-202.

- Reeves S., Hudson S., Fletcher H., Sauer J., Stewart R., Howard R. Are Black Caribbean patients more likely to receive an incorrect diagnosis of very-late-onset schizophrenia-like psychosis than their white British counterparts?//Am. J. Geriatr. Psychiatry. -2003. -V. 11 (6). -P. 674-677.

- Roberts A. L., Gilman S. E., Breslau J., Breslau N., Koenen K. C. Race/ethnic differences in exposure to traumatic events, development of post-traumatic stress disorder, and treatment-seeking for post-traumatic stress disorder in the United States//Psychol. Med. -2011. -V. 41 (1). -P. 71-83.

- Sifneos P. E. Short-term psyshotherapy and emotional crisis. -Cambridge, MA: Harvard University Press, 1972.

- Sifneos P. E. The prevalence of 'alexithymic' characteristics in psychosomatic patients//Psychother. Psychosom. -1973. -V. 22. -P. 255-262.

- Steel Z., Chey T., Silove D., Marnane C., Bryant R. A., van Ommeren M. Association of torture and other potentially traumatic events with mental health outcomes among populations exposed to mass conflict and displacement: a systematic review and meta-analysis//JAMA. -2009. -V. 302 (5). -P. 537-549.

- Taylor G. J., Bagby R. M., Parker J. D. The alexithymia construct: a potential paradigm for Psychosomatic medicine//Psychosom. -1991. -V. 32. -P. 153-164.

- Veling W. Ethnic minority position and risk for psychotic disorders//Curr. Opin. Psychiatry. -2013. -V. 26 (2). -P. 166-171.

- Ward C. Acculturation//Handbook of intercultural training/D. Landis, Bhagat (Eds.). -2nd ed. -Thousands Oaks, CA: Sage, 1996. -P. 124-147.

- Голдберг Д., Бенджамин С., Крид Ф. Психиатрия в медицинской практике. -Киев: Сфера, 1999. -301 с.

- Соложенкин В. В., Гузова Е. С. Алекситимия (адаптационный подход) и психотерапевтическая модель коррекции//Социальная и клиническая психиатрия. -1992. -Т. 8, вып. 2.

- Счастный Е. Д., Симуткин Г. Г., Попова Н. М., Кудякова Т. А., Потапкина Е. В., Ермаков А. В., Рогозина Т. А. Распространенность, коморбидность и клиникоконституциональные закономерности гетерогенности аффективных расстройств и суицидального поведения с учетом хронобиологических факторов//Сибирский вестник психиатрии и наркологии. -2006. № 3. -С. 22-25.

- Счастный Е. Д., Симуткин Г. Г., Попова Н. М., Кудякова Т. А., Потапкина Е. В., Ермаков А. В., Рогозина Т. А. Распространенность и закономерности клинической гетерогенности аффективных расстройств с учетом конституциональных и хронобиологических факторов//Сибирский вестник психиатрии и наркологии. -2005. № 4. С. 25-29.

- Счастный Е. Д., Семке А. В., Размазова Л. Д., Симуткин Г. Г., Лебедева Е. В., Невидимова Т. И., Розин А. И., Чернышева К. Г., Шепенев А. М., Шахурова Н. И. Биологические и клинико-социальные механизмы развития аффективных расстройств (итоги комплексной темы НИР ФГБУ «НИИПЗ» СО РАМН, 2009-2012 гг.)//Сибирский вестник психиатрии и наркологии. -2013. -№ 5 (80). -С. 18-27.

- Adams R. E., Boscarino J. A. Differences in mental health outcomes by acculturation status following a major urban disaster//Int. J. Emerg. Ment. Health. -2013. -V. 15 (2). -P. 85-96.

- Berenbaum H., Irvin S. Alexithymia, anger, and interpersonal behavior//Psychother Psychosom. -1996. -V. 65 (4). -P. 20.

- Brewin C. R., Andrews B., Valentine J. D. Meta-analysis of risk factors for posttraumatic stress disorder in traumaexposed adults//J. Consult. Clin. Psychol. -2000. -V. 68 (5). -P. 748-766.

- Dion K. L. Ethnolinguistic correlates of alexithymia: toward a cultural perspective//J. Psychosom. Res. -1996. -V. 6. -P. 531-539.

- Hölling H., Erhart M., Ravens-Sieberer U., Schlack R. Behavioural problems in children and adolescents. First results from the German Health Interview and Examination Survey for Children and Adolescents (KiGGS)//Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. -2007. -V. 50 (5-6). -P. 784-793.

- Hovey J. D., Magana C. G. Cognitive, affective, and physiological expressions of anxiety symptomatology among Mexican migrant farm workers: predictors and generational differences//Community Ment. Health J. -2002. -V. 38 (3). -P. 223-237.

- Jimerson D. C., Wolfe B. E., Franko D. L., Covino N. A., Sifneos P. E. Alexithymia ratings in bulimia nervosa: clinical correlates//Psychosom. Med. -1994. -V. 56. -P. 90-93.

- Krystal H. Alexithymia and the effectiveness of psychoanalytic treatment//Int. J. Psychoanal. Psychother. -1982-1983. -V. 9. -P. 353-378.

- Parker J. D., Bagby R. M., Taylor G. J. Alexithymia and depression: distinct or overlapping constructs?//Psychiatry. -1991. -V. 32. -P. 387-394.

- Parker J. D., Taylor G. J., Bagby R. M. Alexithymia and the recognition of facial expressions of emotion//Psychother. Psychosom. -1993. -V. 59. -P. 197-202.

- Reeves S., Hudson S., Fletcher H., Sauer J., Stewart R., Howard R. Are Black Caribbean patients more likely to receive an incorrect diagnosis of very-late-onset schizophrenia-like psychosis than their white British counterparts?//Am. J. Geriatr. Psychiatry. -2003. -V. 11 (6). -P. 674-677.

- Roberts A. L., Gilman S. E., Breslau J., Breslau N., Koenen K. C. Race/ethnic differences in exposure to traumatic events, development of post-traumatic stress disorder, and treatment-seeking for post-traumatic stress disorder in the United States//Psychol. Med. -2011. -V. 41 (1). -P. 71-83.

- Sifneos P. E. Short-term psyshotherapy and emotional crisis. -Cambridge, MA: Harvard University Press, 1972.

- Sifneos P. E. The prevalence of 'alexithymic' characteristics in psychosomatic patients//Psychother. Psychosom. -1973. -V. 22. -P. 255-262.

- Steel Z., Chey T., Silove D., Marnane C., Bryant R. A., van Ommeren M. Association of torture and other potentially traumatic events with mental health outcomes among populations exposed to mass conflict and displacement: a systematic review and meta-analysis//JAMA. -2009. -V. 302 (5). -P. 537-549.

- Taylor G. J., Bagby R. M., Parker J. D. The alexithymia construct: a potential paradigm for Psychosomatic medicine//Psychosom. -1991. -V. 32. -P. 153-164.

- Veling W. Ethnic minority position and risk for psychotic disorders//Curr. Opin. Psychiatry. -2013. -V. 26 (2). -P. 166-171.

- Ward C. Acculturation//Handbook of intercultural training/D. Landis, Bhagat (Eds.). -2nd ed. -Thousands Oaks, CA: Sage, 1996. -P. 124-147.