Особенности энергетического обмена клеток в системе мать-плод-новорожденный при беременности, осложненной гестозом

Автор: Белова Н.Г., Желев В.А., Агаркова Л.А., Колесникова И.А., Габитова Н.А.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4-1 т.23, 2008 года.

Бесплатный доступ

Цель работы - изучить особенности энергетичес- кого обмена клеток в системе мать-плод-новорож- денный у беременных женщин с гестозом. Было обс- ледовано 80 беременных женщин и их новорожден- ных детей. Цитохимические исследования лимфоци- тов у беременных женщин проводились во всех груп- пах при сроке гестации 36-39 недель. Исследования у новорожденных детей во всех группах проводились в 1-е и на 5-е сутки жизни. Выявлена статистически значимая депрессия активности окислительно-вос- становительных ферментов сукцинатдегидрогеназы и -глицерофосфатдегидрогеназы в лимфоцитах пе- риферической крови у женщин и их детей при бере- менности, осложнной гестозом. Показано наличие прямой корреляции между сниженной активностью ферментов и степенью тяжести гестоза. Исследова- ние функциональной активности ферментов, участ- вующих в энергетическом метаболизме клеток и характеризующих стабильность клеточных мембран, имеет важное практическое значение для прогноза течения беременности и предотвращения тяжелой степени гипоксии у новорожденных.

Беременность, новорожденный, энергетический обмен, цитохимические исследования, лимфоциты

Короткий адрес: https://sciup.org/14918943

IDR: 14918943 | УДК: 618.3-008.6-008.9:576.34:577.121.7

Текст научной статьи Особенности энергетического обмена клеток в системе мать-плод-новорожденный при беременности, осложненной гестозом

ОРИГИНАЛЬНЫЕСТАТЬИ

Н.Г. Белова, В.А. Желев*, Л.А. Агаркова, И.А. Колесникова*, Н.А. Габитова

E-mail: perinat@tomsk.net

ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА КЛЕТОК В СИСТЕМЕ МАТЬ-ПЛОД-НОВОРОЖДЕННЫЙ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ ГЕСТОЗОМ

ГУ НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии ТНЦ СО РАМН;

* ГОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет Росздрава, г. Томск

Гестозы до настоящего времени остаются одной из важнейших проблем современного акушерства и перинатологии. Несмотря на современные подходы к ведению беременных с гестозом и активную тактику досрочного родоразрешения при его тяжелых формах, летальность при гестозе не только не снижается, но и имеет тенденцию к росту [1, 2]. В патогенезе гестоза ключевую роль играют генерализованный вазоспазм, повышение проницаемости сосудистой стенки, задержка воды и натрия в организме с последующим развитием гипоксии. Сочетание гиповолемии и вазоспазм при тяжелых гестозах считается причиной тканевой гипоксии, которая сохраняется и в послеродовом периоде, что может приводить к полиорганной недостаточности у плода. Согласно современным представлениям, любая форма кислородной недостаточности сопровождается развитием так называемой биоэнергетической гипоксии [3], в основе которой лежат фазные изменения активности митохондриальных ферментных комплексов, что приводит к постепенно нарастающему энергодефициту и в конечном счете – к нарушениям специфической функции клеток.

Устранение тканевой гипоксии играет важную роль в профилактике послеродовых осложнений. Главными показателями тканевой гипоксии являются нарушения энергетического обмена, которые сопровож- даются изменениями активности митохондриальных ферментов. Поэтому определение активности основных митохондриальных ферментов – сукцинатдегидрогеназы и а-глицерофосфатдегидрогеназы - в лимфоцитах периферической крови при гестозе является важным для прогноза течения беременности и профилактики осложнений. В последние десятилетия в медицине интенсивно развивается так называемое «метаболическое» направление, которое ставит своей целью теоретический и прикладной анализ обменных процессов различных уровней.

Цель работы – изучить особенности энергетического обмена клеток в системе мать-плод-новорож-денный у беременных женщин с гестозом.

Было обследовано 80 беременных женщин и их новорожденных детей. В зависимости от степени тяжести гестоза были выделены 4 группы: I группа – 28 беременных женщин и их детей с легкой степенью гес-тоза, II группа – 25 женщин, у которых беременность была осложнена гестозом средней степени тяжести, и их новорожденные дети, III группа – 26 беременных и их новорожденные с тяжелой степенью гесто-за, при этом диагноз «тяжелый гестоз» ставился при 20 баллах и больше по шкале Виттлингера. Контрольную группу составили женщины с физиологически протекающей беременностью и их дети (n=20).

Исследования у беременных женщин проводились во всех группах при сроке гестации 37-39 недель. Возраст пациенток всех исследуемых групп составил 21±3,7 лет. Все беременные находились на стандартной терапии. Исследования у новорожденных детей во всех группах проводились в 1-е и на 5-е сутки жизни.

Материалом для изучения цитохимических показателей служила капиллярная кровь, которую брали утром натощак.

Показатели энергетического обмена определяли по активности основных митохондриальных ферментов - сукцинатдегидрогеназы (СДГ) и а-глице-рофосфатдегидрогеназы (а-ГФДГ) - в лимфоцитах периферической крови. Исследование активности внутриклеточных ферментов проводили с применением количественного цитохимического анализа крови по методу Нахласа с соавт. (модификация Р.П. Нарциссова).

Статистический анализ полученных данных проводился с помощью пакета программ Statistica 6.0. Данные представлены в виде М±m, где М – среднее арифметическое, m – стандартная ошибка среднего. С помощью критерия Шапиро-Уилкса было установлено, что распределение исследуемых показателей не соответствовало нормальному. В связи с этим для оценки различия средних в попарно не связанных выборках применяли непараметрический критерий Манна-Уитни. Различия двух сравниваемых величин считали статистически значимыми при уровне значимости р<0,05.

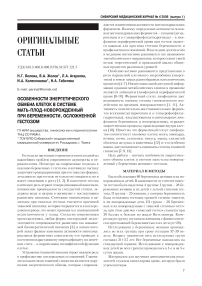

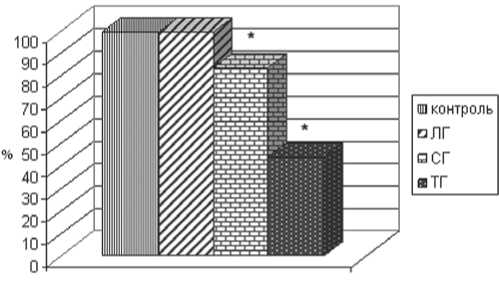

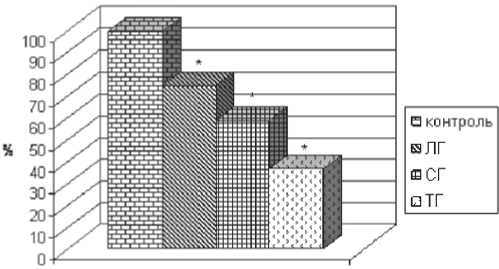

В проведенных нами исследованиях было показано, что при легкой степени гестоза активность сукцинатдегидрогеназы (СДГ) в лимфоцитах периферической крови по сравнению с группой контроля не изменяется, а активность а-глицерофосфатдегид-рогеназы снижается на 11%. При средней степени тяжести гестоза активность ферментов снижается на 16% и 24% соответственно по сравнению с группой контроля. При тяжелом гестозе данные показатели по отношению к группе контроля снижаются на соответственно 56% и 36% (табл. 1), (рис. 1, 2).

Отсутствие значимых различий в активности СДГ и снижение активности а-глицерофосфатдегидроге-назы (а-ГФДГ) на 11% при легкой степени гестоза по отношению к группе контроля, вероятно, свидетельствует о работе компенсаторных механизмов. Основной компенсаторно-приспособительной реакцией организма плода, способствующей меньшему повреждению его тканей при недостатке кислорода, является усиление процессов анаэробного гликолиза [6, 14]. Снижение активности СДГ на 16% и а-ГФДГ на 24% свидетельствует о начальных этапах процесса декомпенсации, сопровождающееся нарушением энергетического обмена и приводящее к формированию тканевой гипоксии у матери и плода. При тяжелой степени гестоза снижение активности ферментов соответственно до 56% и 36% может свидетельствовать о прогрессировании процесса декомпенсации и формировании более тяжелой степени гипоксии.

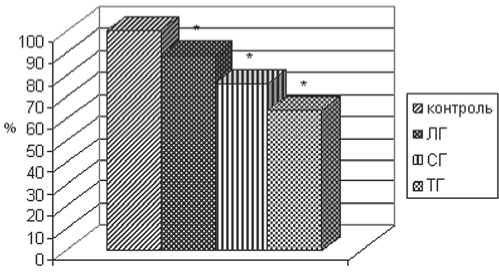

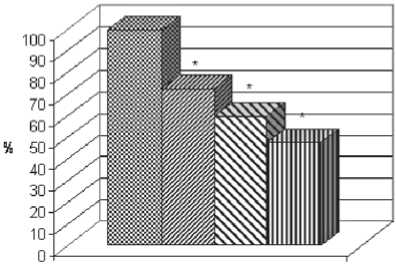

Полученные нами результаты показали, что активность СДГ и а-ГФДГ в лимфоцитах периферической крови новорожденных при легкой степени гестоза по сравнению с группой контроля снижается на соответственно 25% и 27%. При средней сте-

Таблица 1

Значения активности сукцинатдегидрогеназы и а-глицерофосфатдегидрогеназы в лимфоцитах периферической крови беременных женщин в зависимости от степени тяжести гестоза, усл. ед (M±m)

|

Группа наблюдения |

Активность сукцинатдегидрогеназы, усл. ед |

Активность α-глицеро-фосфатдегидрогеназы, усл. ед |

|

Контроль (n=20) |

1,1±0,007 |

0,89±0,009 |

|

Легкий гестоз (n=28) |

1,1±0,005 |

0,8±0,009* |

|

Средний гестоз (n=25) |

0,92±0,06* |

0,68±0,007* |

|

Тяжелый гестоз (n=26) |

0,48±0,007* |

0,57±0,006* |

Примечание: М – среднее значение, m – ошибка выборочной средней, * – различия статистически значимы на уровне значимости р<0,05 по отношению к контролю.

Рис. 1. Активность сукцинатдегидрогеназы в лимфоцитах периферической крови беременных женщин в зависимости от степени тяжести гестоза.

* – различия статистически значимы на уровне значимости р<0,05 по отношению к контролю

Рис. 2. Активность α-глицерофосфатдегидрогеназы в лимфоцитах периферической крови беременных женщин в зависимости от степени тяжести гестоза.

* – различия статистически значимы на уровне значимости р<0,05 по отношению к контролю пени тяжести гестоза активность ферментов снижается на соответственно 41% и 40% по сравнению с группой контроля. При тяжелом гестозе данные показатели по отношению к группе контроля снижаются соответственно на 63% и 52% (табл. 2), (рис. 3, 4).

В раннем неонатальном периоде у новорожденных отмечалось статистически значимое снижение активности окислительно-восстановительных ферментов по сравнению с таковой здоровых детей. Наиболее выраженное угнетение активности СДГ имело место у новорожденных с тяжелой степенью гес-тоза, где ее значения были ниже по сравнению с контролем на 63%. Изучение активности а-ГФДГ показало, что во всех группах наблюдения ее значения были статистически значимо ниже, чем у детей группы контроля. Следует отметить, что активность а-ГФДГ также уменьшалась с увеличением степени гестоза. Известно, что а-ГФДГ - фермент, обеспечивающий процессы координации гликолиза и окисления в лимфоцитах. Низкая активность данного энзима у новорожденных с гестозом на протяжении неонатального периода, вероятно, связана с переходом на менее экономный анаэробный путь гликолиза.

Согласно современным представлениям, перинатальная гипоксия приводит к комплексу функционально-метаболических нарушений в клетках организма, реализующихся через изменения в энергетическом обмене [7, 12, 15]. Полученные результаты отражают влияние окислительного стресса на организм новорожденного и могут свидетельствовать о наличии у него гипоксического поражения различных органов и систем.

Изучение митохондриальных дегидрогеназ позволяет оценить выраженность процессов выработки энергии в любой клетке, важное значение имеют ФАД–зависимые сукцинатдегидрогеназа (фермент цикла Кребса) и а-глицерофосфатдегидрогеназа, которые обеспечивают перенос электронов в электрон-транспортную цепь на уровне CoQ через цитохромы на кислород с образованием энергии в виде АТФ [5].

Полученные результаты выявили, что у новорожденных с гестозом, перенесших перинатальную гипоксию, в ответ на окислительный стресс снижается активность окислительно-восстановительных ферментов лимфоцитов.

Таким образом, результаты цитохимического анализа лимфоцитов периферической крови показали, что у ребенка, перенесшего перинатальную гипоксию, имеются выраженные изменения метаболической адаптации, характеризующиеся снижением активности окислительно-восстановительных ферментов.

Исследование функциональной активности ферментов, участвующих в энергетическом метаболизме клеток и характеризующих стабильность клеточных мембран, имеет важное практическое значение для

Таблица 2

Значения активности сукцинатдегидрогеназы и а-глицерофосфатдегидрогеназы в лимфоцитах периферической крови новорожденных в зависимости от степени тяжести гестоза, усл. ед (M±m)

Рис. 4. Активность α-глицерофосфатдегидрогеназы в лимфоцитах периферической крови новорожденных в зависимости от степени тяжести гестоза.

* – различия статистически значимы на уровне значимости р<0,05 по отношению к контролю

|

Группа наблюдения |

Активность сукцинатдегидрогеназы, усл. ед |

Активность α-глицеро-фосфатдегидрогеназы, усл. ед |

|

Контроль (n=20) |

1,47±0,01 |

1,33±0,003 |

|

Легкий гестоз (n=28) |

1,11±0,01* |

0,98±0,003* |

|

Средний гестоз (n=25) |

0,87±0,004* |

0,8±0,006* |

|

Тяжелый гестоз (n=26) |

0,55±0,003* |

0,64±0,007* |

Примечание: М – среднее значение, m – ошибка выборочной средней, * – различия статистически значимы на уровне значимости р<0,05 по отношению к контролю.

Рис. 3. Активность сукцинатдегидрогеназы в лимфоцитах периферической крови новорожденных в зависимости от степени тяжести гестоза.

* – различия статистически значимы на уровне значимости р<0,05 по отношению к контролю прогноза течения беременности и предотвращения тяжелой степени гипоксии у новорожденных.

-

1. Савельева Г.М., Шалина Ф.И. Гестоз в современном акушерстве // Русский медицинский журнал. – 2000. – № 6. – С. 50-53.

-

2. Токова З.З., Фролова О.Г. Гестоз и материнская летальность // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2005. – № 3. – С. 52-55.

-

3. Лукьянова Л.Д. Современные проблемы гипоксии // Вестн. РАМН. – 2006. – № 9. – С. 3-11.

-

4. Клембовский А.И., Сухоруков В.С. Митохондриальная недостаточность у детей// Архив патологии. – 1997. – № 5. – С. 3-7.

-

5. Чиковани М.И. Динамика активности сукцинатдегидрогеназы у недоношенных детей // Журнал невропатологии и психиатрии им. Корсакова. – 1991. – т. 81. – № 10. – С. 1496-1498.

-

6. Scheffler I.E. A century of mitochondrial research: achievements and perspectives// Mitochondrion. – 2007. – № 1. – Р. 3-31.

-

7. Shapira A.H.V. Mitochondrial disoders // Biochim Biophis Acta. – 2006. – № 2. – P. 99-102.

-

8. Нарциссов Р.П. Анализ изображения клетки – следующий этап развития клинической цитохимии в педиатрии // Педиатрия. – 1998. – № 4. – С. 101-105.

-

9. Синчихин С.П., Коколина В.Ф. Определение активности окислительно-восстановительных ферментов лимфоцитов крови у юных женщин в конце беременности для прогноза состояния их новорожденных// Российский вестник акушера-гинеколога. – 2005. – № 5. – С. 11-14.

-

10. Шищенко В.М., Петричук С.В., Духова З.Н. Новые возможности цитохимического анализа в оценке состояния здоровья ребенка и прогнозе его развития // Педиатрия. – 1998. – № 4. – С. 96-101.

-

11. Тезиков Ю. В., Липатов И.С., Завалко А.Ф. Особенности современного клинического течения гестоза у беременных // Актуальные вопросы акушерства и гинекологии. – 2001. – № 1. – С. 35-41.

-

12. Измайлова Т. Д., Петричук С.В. Современные подходы к диагностике энергодефицитных состояний у новорожденных, перенесших различные виды гипоксии // Клиническая лабораторная диагностика – 2004. – № 4. – С. 47.

-

13. Измайлова Т.Д., Петричук С.В., Агейкин В.А. Цитохимическая морфометрия лимфоцитов в оценке адаптации детей с перинатальным поражением ЦНС// Российский педиатрический журнал. – 2004. – № 4. – С. 4-7.

-

14. Айламазян Э.К. Акушерство: учебник для медицинских вузов // СПб.: СпецЛит. – 2002. – 536 с.

-

15. Мамендалиева Н.М., Шищенко В.М., Фурсова З.К. и др. // Здравоохранение Казахстана. – 1991. – № 3. – С. 30-33.

PECULIARITIES OF ENERGY CELLULAR

CHANGE IN THE SYSTEM MOTHER

FETUS-NEWBORN IN PREGNANCY

COMPLICATED BY GESTOSIS

N.G. Belova, V.A Zhelev, L.A. Agarkova,I.A. Kolesnikova, N.A. Gabitova

Информация для читателя

Обратите внимание!

В редакцию журнала продолжают поступать книги от авторов с целью опубликования рецензии.

Напоминаем, что в журнале будет обязательно опубликован ОТЗЫВ или КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ об издании (учебник, монография и т.д.) на каждую присланную в редакцию «СМЖ» книгу.

Редакция журнала

Список литературы Особенности энергетического обмена клеток в системе мать-плод-новорожденный при беременности, осложненной гестозом

- Савельева Г.М., Шалина Ф.И. Гестоз в современном акушерстве//Русский медицинский журнал. -2000. -№ 6. -С. 50-53.

- Токова З.З., Фролова О.Г. Гестоз и материнская летальность//Российский вестник акушерагинеколога. -2005. -№ 3. -С. 5255.

- Лукьянова Л.Д. Современные проблемы гипоксии//Вестн. РАМН. -2006. -№ 9. -С. 3-11.

- Клембовский А.И., Сухоруков В.С. Митохондриальная недостаточность у детей//Архив патологии. -1997. -№ 5. -С. 3-7.

- Чиковани М.И. Динамика активности сукцинатдегидрогеназы у недоношенных детей//Журнал невропатологии и психиатрии им. Корсакова. -1991. -т. 81. -№ 10. -С. 1496-1498.

- Scheffler I.E. A century of mitochondrial research: achievements and perspectives//Mitochondrion. -2007. -№ 1. -Р. 3-31.

- Shapira A.H.V. Mitochondrial disoders//Biochim Biophis Acta. -2006. -№ 2. -P. 99-102.

- Нарциссов Р.П. Анализ изображения клетки -следующий этап развития клинической цитохимии в педиатрии//Педиатрия. -1998. -№ 4. -С. 101-105.

- Синчихин С.П., Коколина В.Ф. Определение активности окислительно-восстановительных ферментов лимфоцитов крови у юных женщин в конце беременности для прогноза состояния их новорожденных//Российский вестник акушерагинеколога. -2005. -№ 5. -С. 11-14.

- Шищенко В.М., Петричук С.В., Духова З.Н. Новые возможности цитохимического анализа в оценке состояния здоровья ребенка и прогнозе его развития//Педиатрия. -1998. -№ 4. -С. 96-101.

- Тезиков Ю. В., Липатов И.С., Завалко А.Ф. Особенности современного клинического течения гестоза у беременных//Актуальные вопросы акушерства и гинекологии. -2001. -№ 1. -С. 35-41.

- Измайлова Т. Д., Петричук С.В. Современные подходы к диагностике энергодефицитных состояний у новорожденных, перенесших различные виды гипоксии//Клиническая лабораторная диагностика -2004. -№ 4. -С. 47.

- Измайлова Т.Д., Петричук С.В., Агейкин В.А. Цитохимическая морфометрия лимфоцитов в оценке адаптации детей с перинатальным поражением ЦНС//Российский педиатрический журнал. -2004. -№ 4. -С. 4-7.

- Айламазян Э.К. Акушерство: учебник для медицинских вузов//СПб.: СпецЛит. -2002. -536 с.

- Мамендалиева Н.М., Шищенко В.М., Фурсова З.К. и др.//Здравоохранение Казахстана. -1991. -№ 3. -С. 30-33.