Особенности этнокультурной памяти и свадебной обрядности русских "пензяков" в Барабинской лесостепи

Автор: Фурсова Е.Ф.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы этнокультурной идентичности и самобытной культуры селян - потомков переселенцев конца XIX- начала ХХ в. из д. Ночка Пензенской губернии (сейчас это Никольский р-н Пензенской обл.). Название пензенского села продублировалось и на новых землях в Барабинской лесостепи (Венгеровского р-на Новосибирской обл.) с целью не только сохранить память о малой родине, но и передать эту память своим потомкам. В данной конкретной ситуации этнограф имел возможность беседовать не только с представителями третьего-четвертого поколений людей, рожденных в Сибири, т.е. имеющих право называться сибиряками, но и с привезенными в Сибирь в детстве. В основу статьи легли материалы Восточнославянской этнографической экспедиции Института археологии и этнографии СО РАН, работы проводились в Барабинской лесостепи в 1993-1996, 2015, 2018 г., в Пензенской области в 2022 г. (рук. экспедиции - автор). Пензенский край всегда был обособленной территорией России, длительное время мало заселенной, весьма опасной для жизни из-за частых набегов кочевников. Это послужило причиной уникального сохранения многих элементов традиционной культуры и на территории Среднего Поволжья, и, впоследствии, в Барабинской лесостепи, что в данной работе раскрывается на материалах обрядов жизненного цикла, в частности, свадебного. В ходе анализа свадебных обрядов, обрядового фольклора обнаруживается близкое сходство с северно-среднерусскими традициями, что свидетельствует о переселенцах как носителях этих черт русской культуры. Свою этнокультурную идентичность «пензяки», как называли переселенцев старожилы, обозначают словом «простые». В их понимании это означает «русские, православные», не принадлежащие ни к какой отдельной (культурной, конфессиональной) группе. Существование одномерной идентификации на фоне многочисленных примеров многоуровневого самосознания в других группах российских переселенцев выделяет «пензяков» и обогащает наши знания о феномене этнокультурной идентичности.

Этнокультурная идентичность, пензенские переселенцы, среднее поволжье, сибирь, свадебные обряды

Короткий адрес: https://sciup.org/145146386

IDR: 145146386 | УДК: 39 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0947-0954

Текст научной статьи Особенности этнокультурной памяти и свадебной обрядности русских "пензяков" в Барабинской лесостепи

Вопрос о необходимости исследования традиционных культур, привезенных в Сибирь разными группами переселенцев Европейской России, давно ставится отечественными учеными, занимающимися славянскими и неславянскими народами Азиатской России [Фурсова, 2006; Щеглова, 2015; и др.]. Такой подход помогает выявить разнообразие вариантов границ между этнокультурными общностями (группами), уйти от не имеющих ничего общего с реальностью обобщений, а также разделить «подлинные обычаи и фальшивые традиции», навязываемые и поддерживаемые государством, культуртрегерами [Хаттон, 2003, с. 41].

Автор обращается к понятию этнокультурной памяти , которое в значительно меньшей степени, чем историческая память, политически ангажировано и под которой нами понимается совокупность многообразных представлений/знаний людей о прошлом своего народа/группы, традициях и обычаях родного края. Этнокультурная память, таким образом, включает представления и знания о своей традиционной культуре, индивидуальные или коллективные, по сути – символическую репрезентацию реального прошлого [Репина, 2004, с. 42].

Переселенцы из Пензенской губернии

Пензенские переселенцы Барабинской лесостепи, проживающие компактно в д. Ночка Венгеровского р-на Новосибирской обл. более 100 лет, интересны в плане хорошего сохранения своей этнокультурной памяти и потому представляют особый интерес для этнографического исследования. В данной конкретной ситуации этнограф имел возможность беседовать не только с третьим-четвертым поколениями людей, рожденных в Сибири, т.е. имеющих право называться сибиряками, но и с привезенными в Сибирь в детстве. Социальное конструирование в Ночке практически не ощущалось даже в период существования колхозов, а формы существования традиций из праздничной и об-948

рядовой сферы переходили в предания, фольклор, рассказы-были от дедов. Кроме того, соседство со старожильческим сибирским населением, а также литовцами и латышами способствовало определенной изоляции «пензяков». Восточнославянская этнографическая экспедиция Института археологии и этнографии СО РАН проводила работы среди жителей Ночки в 1993–1996, 2003, 2015, 2018 г. (рук. экспедиции – автор).

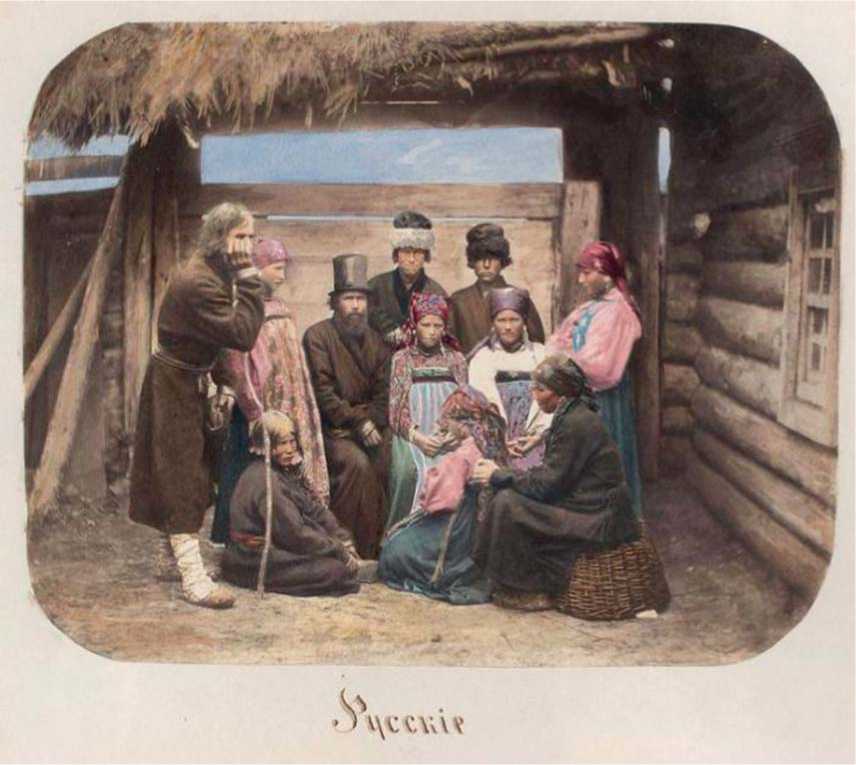

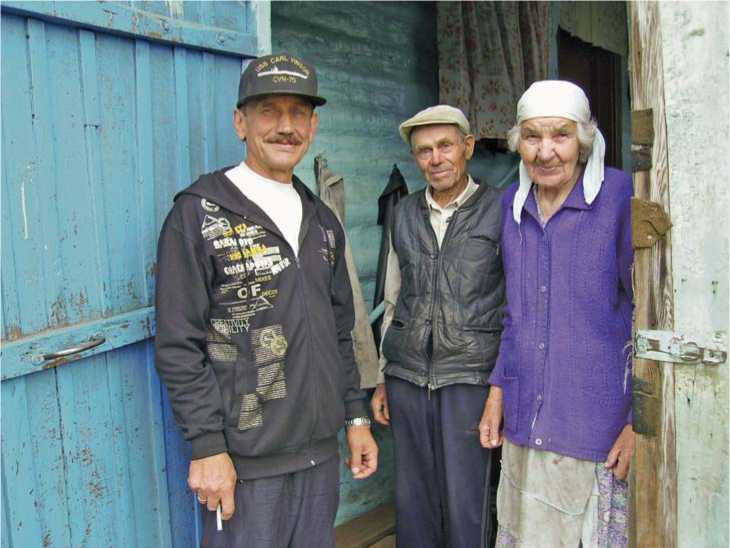

По количе ству прибывших с 1852 по 1863 г. в Сибирь пензенские переселенцы стояли на третьем месте [Ядринцев, 1880, с. 125], а в последующие 1870–1879 гг. Пензенская губерния входила в десятку наиболее массовых [Там же, с. 129] (рис. 1). В этническом отношении пензенцы, или, как их называли старожилы, «пензяки», считали себя русскими и отделялись от старообрядческого населения, которое также прибывало «из Пензы», но проживало в других местностях под коллективным названием «курганы» [Фурсова, 2015, с. 101]. Интересно отметить еще один вариант идентификации, который не встречался нам в других этнокультурных группах, а именно: «простые». «Мы простые – не российские и не сибиряки…» (рис. 2, 3). В данном контексте «простые» звучало синонимично «русским», т.е. без принадлежности к какой-то особой культурной или конфессиональной общности. Парадоксально, но факт, что в д. Ночка эти сибирские жители как раз выделялись рядом особенных черт материальной и духовной культуры, прежде всего, утраченных в других группах населения. Сохранению многих традиций «пензяков» способствовала изоляция как на своей прежней прародине в Пензенской губернии [Саляев, 2014, с. 9–10], так и на новом местожительстве в Барабе, а также заключение браков преимущественно внутри сельского коллектива.

Информаторы самокритично оценивали особенность своей речи как «поволжскую» или «казанскую» на фоне «культурной сибирской». « Говорим “ оне ” вместо сибирского “ они ” , окаем, как в Казани…Наши предки говорили “ цаво ” , а надо “ чаво ” , “ чё ” , а уж мы здешние не говорим так » (О.М. Репина, 1910 г.р.). Собственно разделение

Рис. 1. Русские Пензенской губ. на раскрашенных фотографиях 1862 г.

Рис. 2. Современные жители д. Ночка Венгеровского р-на Новосибирской обл. Фото автора, 2003 г.

Рис. 3. Т.В. Федоршина во все времена выпекала свой хлеб в печи. Фото автора, 2003 г.

Рис. 4. Старинные дома первых пензенских переселенцев.

на две близстоящие деревни (Ночка и Аннушка*) произошло по признакам «говора», несмотря на то, что те и другие жители являлись потомками выходцев из Пензенской губернии конца XIX – начала ХХ в.

Собеседники обычно обращали наше внимание, что названия пензенского села продублирова-лось и на новых землях (Ночка Никольского р-на Пензенской обл. и Венгеровского р-на Новосибирской обл. и пр.). Как сообщали информанты, сделано это было не только в память о малой родине, но и в надежде сохранить эту память для своих потомков. Вели информанты и отсчет лет существования своей деревни на основе переданных им от дедов сведений: « Наша деревня Ночка сто лет стоит », – убежденно говорили пожилые ночкинцы в 1993 г.

Иван Иванович Федоршин смог полностью восстановить семейные группы, которые первыми «приехали с Пензы»: «Федоршины, Малышевы, Цыпцыны, Чолбаевы, Турутины, Суховы, Саули-ны». « Мои родители переехали из Пензы, и мать и отец оттуда же. Меня ещё не было, отец приехал молодым парнем и мама такая же дивчина была. Ходоки сначала пришли, выбрали место, потом сообщили туда, на родину: “ Тут богатство – рыбы, лес, всё, что хочешь ” . И оттэда, из Пензы переехали. У них земли не было, им сказали: “ Уезжайте осваивать Сибирь ”» (И.И. Федоршин, 1916 г.р.). Встречались потомки переселенцев, которые приехали по новому Транссибу, который, однако, испугал крестьян ничего подобного в жизни не видевших: « Ехали в Сибирь по железной дороге. Они (предки – Е.Ф.) впервые тогда увидели “ железку ” , были неграмотными крестьянами. Дед говорил: “ Если б я знал, что дорога такая, то век бы сюда не поехал ”» (О.М. Репина, 1910 г.р.).

На новом месте все приходилось начинать с нуля, корчевать лес под поля, заводить скотину, заниматься строительством домов и хозяйственных построек. До недавнего времени жители пофамильно помнили о народных строителях и мастерах-резчиках наличников и пр. (рис. 4). В 1990-х гг. информанты были хорошо о сведомлены о своих семейно-свадебных и календарных обычаях и обрядах, традиционной одежде, кухне, народной медицине, фольклоре и пр. Во время полевых работ 1993 г. были живы многие селянки, которые помнили структуру и последовательность обрядов традиционной ночкинской свадьбы и сопровождавший обряды фольклор. Еще в 1960–1970-х гг. пожилые женщины ходили на местные свадьбы, куда их приглашали, и могли исполнять для каждого момента свадебного действа подходящую песню.

Свадебные обряды и обрядовый фольклор

Приведем описание свадебного обряда ночкин-цев со слов песельницы Прасковьи Ивановны Фе-доршиной (по мужу-литовцу Секша) (1918 г.р.). Начинался свадебный обряд с предсватовства, когда свашка заходила в дом невесты и, получив утвердительный ответ ее родителей или воспитателей, договаривалась о дне сватовства (при отрицательном ответе сватать не ходили). При сватовстве обе семьи договаривались о дне свадьбы, размерах финансовых расходов, кто кому сколько должен «поднести». Так как сватали и заключали браки в основном среди своих односельчан, разногласий относительно общепринятых традиций не наблюдалось, все решалось «по-хорошему». Всю структуру свадебного обряда пронизывали «плачи» и причитания, что являлось характерным для севернорусской свадьбы, для которой была свойственна вербальная активность невесты, жанровая специализация, когда кроме свадебных песен исполнялись причитания, величальные, корильные, шуточные песни [Этнография…, 1987, с. 402]. Утром свадебного дня невеста со слезами и причитаниями поднимала отца и мать, братьев и сестер, в последнюю очередь девок – «подружек», которые со слезами помогали невесте одеться и приготовиться к отъезду. Невеста будила подружек, причитая «Вставайте, мои милые подруженьки…» П.И. Федоршина вспоминала, что при таких всеобщих слезах и причитаниях «аж мороз по коже шел».

Обряд расплетания косы, который совершала «хрёстная», назывался «чешит».

Вставайте, мои подруженьки, Расчешите вы мою русу косу, По конец-то моей косыньки, Вы повесьте большой замок, Чтоб к тому замку никто не подошел, Расчешите мои милые подруженьки, Да хорошенечко…

Если невеста была сиротой, то она исполняла причитания иные, настолько затрагивавшие душу, что «все ухлюпаются»: « Вы ударьте в большой колокол, чтобы отец с матерью услышали… »

Когда жених с дружкой ехали за невестой, то исполнялась песня «Что-то во поле…». Когда подъезжал поезд с жениховыми родственниками, подруги закрывали ворота и не пускали, а исполнительницы пели:

Не от ветра да не от ветра воротички да растворилися, (везде повтор 2 раза) Ой, воротишки да спошалитися.

Ой, как бояры да во двор взъехали,

Ой, молодые да во терем зашли.

Ой, как Маша (невеста - Е.Ф.) да испужалася, Закидалася, забросалася.

Ой, за девушек, ой, схоронилася. Ой, схороните да меня девушки, Схороните да меня, красные. От злодеев, от разлушников, Разлучают с отцом, с матерью, Ой, со всем родом, со всем племенем. Со любезными со подруженьками.

Из текста песни следует, что злых «разлушни-ков», как бы со слов невесты, уважительно именуют «боярами». Наиболее убедительное объяснение этому то, что свадьба уподоблялась «княжескому пиру», почему свадебные чины могли именоваться «боярами» (в песнях бояре, князья – родственники и гости со стороны жениха). Иной песней сопровождалось вхождение в дом, с борьбой и потасовками, дружки и жениха, а затем и продажа невестиной «косы». Когда приехавшие входили в избу, то девушки пели:

Ой, не было гостей, ой, не было гостей, (везде повторы по 2 раза) Гости съехалися, слетелися.

Ой, полыны, ды вой, сад золотых коней,

Ой, полны, ды, сад вороных коней, Ой, полные сени добрых людей.

Ой, полна горница все князей да бояр.

Ой, подломили сени, новые сени.

Ой, раздавили ту-то чару золотую.

Далее подружки пели как бы передавая слова жениха, который утешает невесту:

Ой, не плачь, не тужи сени новые.

Ой, сени новые, переставить велю.

Ой, золоту чару перелити прикажу. Ой, вместо соловия, вместо соловия, Сам разбужу.

Еще в конце ХХ в., когда все усаживались за стол, можно было увидеть старинный обряд продажи косы невесты. Надетую за петельку на руку косу продавал младший брат девушки или, за его отсутствием, другой родственник («сродный брат»). Продажа косы, которая в песнях, считается, служит символом невесты, являлась весьма распространенным обрядом не только у русских, но и белорусов, украинцев. Присутствие на свадьбе мальчика считалось необходимым не только на славянской свадьбе, но и в целом индоевропейской, т.к. это способствовало рождению у будущей пары детей мужского пола и, считалось, способствовало чадородию [Сумцов, 1996, с. 155].

Приехавшие «бояре» старались перетянуть лежащую на столе косу к себе, но брат говорил: «Да-952

вайте плату». Как только го сти выкупали косу, брат передавал ее жениху. За столом в присутствии жениховых друзей девушки со стороны невесты «обыгрывали» дружку, «подружку» (вариант «подружье»), «хрёстню», в последнюю очередь жениха. Родственники жениха деньгами и подарками откупались от подружек, в число которых могла входить и сестра жениха. В первую очередь пели «друженьке»:

Друженька хорошенькой, Друженька пригоженькой. Как на друженьке штаны Черно-плисовые,

Друженька хорошенькой, Друженька пригоженькой Как на друженьке пальто черный бархатный. Друженька хорошенькой,

Друженька пригоженькой.

Как на друженьке-то картуз Черный бархатный.

Друженька хорошенькой, Друженька пригоженькой.

Как видим, «обыгрыванием» называлось шутливое величание главных действующих лиц со стороны жениха. Характерно, что при описании костюмов действующих лиц, первыми упоминались штаны, которые, как известно, символизируют мужскую зрелость и достоинство [Фурсова, 2015, с. 47].

Песней «Летела кукушечка…» сопровождалось выведение молодых во двор, благословение и посадка невесты в повозку или сани.

Летела кукушечка через сад, Ой, рота-ротынька, ой, через сад. Сломала березоньку со верха, Ой, рота-ротынька, ой, со верха. Стой, моя березонька, без верха, Ой, рота-ротынька, ой, без верха, Живи, моя мамонька, без меня, Ой, рота-ротынька, ой, без меня.

В трагический момент расставания с домом невеста и ее родственники плакали, подружки причитали.

Сохранился «с Пензы» интересный обычай «ворочаться» обратно в дом невесты дружки с «подружьем», т.е. с помощниками. Этот обычай назывался «тюрю хлебать». «Уедут за зады недалеко, высаживаются дружка с подружьем тюрю хлебать. Им тюрю наведут - воды нальют, угля пустят... А он приглашает родителей и всех родственников. Молодые стоят на дороге дожидают. Закон такой ворочаться дружке с подружьем, чтоб пригласить родителей. Дружка похлебал, возвращается к молодым. Вот уж эти годы не стало у нас.» (П.И. Федоршина, 1925 г.р.). Приглашен- ные таким необычным способом родители невесты вместе с остальными родственниками собирались ехать в церковь на венчание. Таким образом, ехать в церковь собиралось пять-шесть подвод, причем жених с «подружьем» и крестным, а также невеста с крестной усаживались по разным повозкам: на первой – жених, во второй – невеста, далее остальные. По воспоминаниям Фёклы Осиповны Малышевой, невесте надо было задобрить извозчика («возницу») подарками, чтобы тот согласился ее отвести в церковь. «Как только невесте садиться в карету (в рассказе информант так называла повозку – Е.Ф.), подружки одаривают возницу кисетом или носовым платком. Не одаришь – не повезет. Выбросит» (Ф.О. Малышева, 1913 г.р.).

Хорошо сохранились в памяти людей ситуации «порчи» свадебных поездов, которые случались в далеком или недалеком прошлом, информант П.И. Секша знала об этом не понаслышке. « Шел прохожий, милостиньку собирал, старик. Как раз вот тут. Хотел остановить поезд, они не остановились. Он подделал все так, что разошлась пара коней под невестой …Крутил, да крутил их тут, да свалил обоих хрёстных, оглоблю переломил. Им бы надо остановиться, рюмку налить, рублишка дать…Они не подумали, вон собирун идет. Это няньку (здесь – сестру мужа, которая нянчилась с информантом – Е.Ф.) выдавали замуж ». После венца поезжане ехали в дом жениха, где совершались обряды первого свадебного дня, почему типологически их в целом можно охарактеризовать как вирилокальные, т.е. сосредоточенные на территории будущего мужа [Этнография…, 1987, с. 405]. Вместе с тем, у ночкинцев наблюдались и устойчиво сохраняемые пережитки уксорилокальности обрядов, например, предвенчального этапа, фиксируемые на территории будущей жены.

Некоторые обряды второго дня уже в первой трети ХХ в. выглядели упрощенными или ушли из обихода, например, «поиски ярки», ряженье гостей и пр. Как и во многих других локальных группах, соблюдение свадебных обрядов имело место только при бракосочетании невинной девушки.

Заключение

Анализ текстов (расшифровки глубинных интервью) позволил прийти к выводу о том, что пензенские переселенцы привезли в Сибирь северносреднерусские в своей основе свадебные обряды, обрядовый фольклор, эмоционально-зрелищный настрой свадьбы с плачами, причитаниями, слезным прощанием и пр. Это подтверждает русскую идентичность ночкинцев, которую они называли как «про стая», несмотря на факт существования «мордовских земель» на прародине, в Среднем Поволжье [Саляев, 2014, с. 118], и утверждение некоторых авторов о «пензяках» как обрусевшей морд-ве-мокши. Кроме того, существование одномерной идентификации на фоне многочисленных примеров многоуровневого самосознания в других группах российских переселенцев выделяет «пензяков» и обогащает наши знания о феномене этнокультурной идентичности.

Исследование проведено в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0001 «Этнокультурное многообразие и социальные процессы Сибири и Дальнего Востока XVII–XXI в.».

Список литературы Особенности этнокультурной памяти и свадебной обрядности русских "пензяков" в Барабинской лесостепи

- Репина Л.П. Историческая память и современная историография // Новая и новейшая история. - 2004. -№ 5. - С. 39-51.

- Саляев Е.И. Пензенский край: уезды, провинция, наместничество, губерния, область. Административно-территориальное, церковное деление и демография края в XVI - начале XXI века. - М.: Юриспруденция, 2014. - 704 с.

- Сумцов Н.Ф. Символика славянских обрядов. - М.: Восточная литература РАН, 1996. - 296 с.

- Фурсова Е.Ф. Этнографические группы восточных славян в Западной Сибири: типология, идентичность, межкультурные взаимодействия // Этнокультурное взаимодействие в Евразии. Кн. 1. - М.: Наука, 2006. -С. 427-441.

- Фурсова Е.Ф. Традиционная одежда русского и других восточнославянских народов юга Западной Сибири (конец XIX - первая треть ХХ века). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. - 296 с.

- Щеглова Т.К. Русские Алтая во второй половине XIX - ХХ столетиях: культурное многообразие и история формирования научных представлений о локальных группах (к проблеме создания классификации) // Этнография Алтая и сопредельных территорий. - Барнаул: Алт. гос. педагог, ун-т, 2015. - С. 175-185.

- Хаттон П. История как искусство памяти. - СПб.: Владимир Даль, 2003. - 423 с.

- Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры. - М.: Наука, 1987. - 557 с.

- Ядринцев Н.М. Поездка по Западной Сибири и в Горный Алтайский округ // Записки ЗСО РГО. -Кн. II. - 1880. - 144 с.