Особенности кардиогемодинамики и вариабельности её параметров у юных хоккеистов 10-11 лет

Автор: Демидов Виктор Александрович, Мавлиев Фанис Азгатович, Назаренко Андрей Сергеевич, Герасимов Евгений Александрович

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Интегративная физиология

Статья в выпуске: 3 т.14, 2014 года.

Бесплатный доступ

Была произведена регистрация показателей кардиогемодинамики путем записи реограммы (в положении лежа на спине) юных спортсменов 10-11 лет, занимающихся в течение 5 лет в специализированной детско-юношеской спортивной школе хоккейного клуба «Ак Барс» (n = 21) и 20 здоровых сверстников, не занимающихся спортом. В результате проведенного исследования обнаружено, что систематические занятия хоккеем (6 раз в неделю по 3 ч) приводят к достоверному повышению эффективности работы сердца у мальчиков-хоккеистов, увеличению кровенаполнения сердца в период диастолы и снижению симпатической активности в покое, которая обуславливается тренировочной деятельностью юных хоккеистов, предъявляющей завышенные требования к симпатическому отделу вегетативной нервной системы (ВНС). Результаты исследований свидетельствуют о признаках положительной долговременной адаптации сердечно-сосудистой системы спортсменов к специфическим тренировочным нагрузкам.

Вегетативная нервная система, сердечно-сосудистая система, физические нагрузки, хоккеисты

Короткий адрес: https://sciup.org/147153221

IDR: 147153221 | УДК: 796.01:612.1

Текст научной статьи Особенности кардиогемодинамики и вариабельности её параметров у юных хоккеистов 10-11 лет

Физические нагрузки оказывают разностороннее влияние на организм, которое определяется, с одной стороны, спецификой самой нагрузки и его длительностью, а с другой – субъектом двигательной деятельности (пол, возраст, тип телосложения и т. д.). Наиболее часто исследование влияний физических нагрузок на организм (особенно долговременных) сводится к изучению особенностей адаптации различных функциональных систем у спортсменов. При этом наиболее ценными представляются данные о влиянии долговременных физических нагрузок на растущий организм, где наряду с естественными функциональными перестройками происходят изменения, обусловленные величиной и спецификой тренировочных воздействий.

Анализ существующей практики организации тренировочного процесса в хоккее показывает, что этим видом спорта начинают заниматься достаточно рано (в 5–6 лет). Приобщение детей к длительным тренировочным воздействиям в раннем возрасте (с 6–7 лет) приводит к существенным изменениям в насосной функции сердца [1]. По мнению В.Н. Платонова, ранняя спортивная специализация и сопутствующие ей напряженная тренировка и активная соревновательная дея- тельность нарушают объективные закономерности многолетнего спортивного совершенствования, преждевременно изнашивая юного спортсмена и лишая его возможности достичь действительно высоких результатов в оптимальной для конкретного вида спорта возрастной зоне [2]. Следует отметить и то, что полная адаптация сердечно-сосудистой системы к предъявляемым физическим нагрузкам скоростно-силовой направленности наблюдается лишь с 13–14-летнего возраста [3], в то время как сами нагрузки подобного рода в хоккее практикуются намного раньше. Интенсивный рост миокарда (и, соответственно, его работоспособности) наблюдается лишь с 12–14 лет, что дает основание предполагать о некоторой уязвимости сердечно-сосудистой системы в более ранние возрастные периоды, особенно при выполнении больших тренировочных нагрузок [4].

Кроме анализа работы сердечно-сосудистой системы исследователи нередко затрагивают тему вегетативного ее обеспечения [5, 6]. К сожалению, на сегодняшний день нет единых представлений о причинах вариабельности комплекса параметров кардиогемодинамики и о её особенностях. Так исследования возрастных аспектов варьирующих величин кровообращения [7] позволяют судить о гетерохронности развития нейровегетативной регуляции насосной функции сердца детей 7–10 лет. Другими авторами [8], исследовавшими вариабельность фракции выброса и частоты сердечных сокращений у девочек, было показано, что у большинства из них в период отрочества в медленноволновом спектре ритма сердца преобладают очень низкочастотные колебания, а во фракции выброса левого желудочка – высокочастотные. Имеются работы, показывающие изменения вариабельности комплекса параметров у спортсменов после пребывания в условиях среднегорья [6].

В других исследованиях, посвященных раскрытию причин вариабельности некоторых показателей кардиогемодинамики, отмечено, что вариабельность ударного объема (УО) [7] является показателем, отражающим интеграцию вариабельности частоты сердечного ритма и вариабельности артериального давления. Неоднозначность и сложность межсистемных взаимодействий при анализе вариабельности артериального давления отмечается авторами, попытавшимися построить математическую модель, объясняющую изменчивость этого показателя [8]. Было показано, что для изучения вариабельности давления необходимо учитывать множество факторов, влияющих на данный параметр, таких как активность симпатической системы, изменчивость сердечного выброса и прочее. В изменчивости АД остается еще много нерешенных проблем, на которые указывают ряд исследователей [9].

Вышесказанное определяет актуальность темы исследования и необходимость мониторинга комплекса кардиогемодинамических показателей и их вариабельности.

Цель исследования – определить особенности изменений кардиогемодинамиче-ских показателей и вариабельность ее параметров юных хоккеистов 10–11 лет.

Методика и организация исследования. К исследованию были привлечены мальчики 10–11 лет, являющиеся воспитанниками специализированной детско-юношеской спортивной школы по хоккею с шайбой «Ак Барс», спортивный стаж которых составил 5 лет (n = 21), в контрольную группу были привлечены 20 сверстников, не имеющих отклонения в состоянии здоровья и не занимающиеся спортом. На момент обследования трениро- вочный график включал 6 тренировок в неделю по 3 ч в день: 1,5 академических часа в спортивном зале и 1,5 – на льду.

Запись данных кардиогемодинамики производилась в положении лежа с помощью системы мониторинга МАРГ 10–01 (фирма «Микролюкс», Челябинск). Регистрировались следующие показатели: SpO 2 (насыщение гемоглобина крови кислородом), ЧП (частота пульса), Афпг (амплитуда пульсации фото-плетизмограммы), S (индекс симпатической активности), САД, ДАД (систолическое и диастолическое артериальное давление), АДср, АДпв (артериальное давление среднее и пульсовое), ЧДрео (частота дыхания), ЧСС (частота сердечных сокращений), УО (ударный объем), Арео (амплитуда пульсации аорты), ФВ (фракция выброса), ВН (амплитуда волны наполнения), ИУС (индекс ускорения), ИСК (индекс скорости), МОК (минутный объем крови), УИ (ударный индекс), СИ (сердечный индекс), КДО (конечно-диастолический объем), КДИ (конечно-диастолический индекс), ИРВС (индекс распределения водных секторов), уИРЛЖ (ударный индекс работы левого желудочка), ОПС (общее периферическое сопротивление), ИОПС (индекс общего переферического сопротивления), уИОПС (ударный индекс общего периферического сопротивления), ИП (интегральный индекс состояния пациента), СМ (спектральная мощность), АПА (амплитуда пульсации аорты), АПМ (амплитуда пульсации микрососудов), Р1 – спектральная мощность волн в диапазоне 0–0,025 Гц; Р2 – спектральная мощность волн в диапазоне 0,025–0,075 Гц; Р3 – спектральная мощность волн в диапазоне 0,075–0,15 Гц; Р4 – спектральная мощность волн в диапазоне 0,15–0,5 Гц.

Результаты исследования и обсуждение. Показатели кардиогемодинамики представлены в таблице. Обнаружено, что юные хоккеисты отличаются от сверстников, не занимающихся спортом, меньшей активностью (на момент записи) симпатической нервной системы (S), которая обуславливается их тренировочной деятельностью, предъявляющей завышенные требования к симпатическому отделу ВНС, и, соответственно, понижением его активности в покое. Статистически значимых отличий в показателях артериального давления обнаружено не было. Отличия в показателях ЧСС (у хоккеистов ниже на 15 уд./мин) и УО (у хоккеистов выше на 12,85 мл) свиде- тельствуют о признаках долговременной адаптации ССС к тренировочным нагрузкам, развивающих преимущественно скоростносиловые качества и выносливость, которые позволяют обеспечивать должный кровоток более рациональным путем при одинаковых величинах минутного объема кровообращения.

Кроме этого отмечено статистически значимое отличие и в показателе, отражающем эффективность работы сердца – фракции выброса (отношение КДО к УО, выраженное в процентах), которое было выше в группе хоккеистов. В пользу этого утверждения выступает и ударный индекс и конечно-диастолический объем, притом последний показатель свидетельствует о более лучшей кровенапол-няемости желудочков во время диастолы (а это, в свою очередь, будет определять и величину УО). Интересным представляется то, что нами отмечено статистически значимое отличие в показателе индекса распределения водных секторов, где в группе, не занимающихся хоккеем, наблюдается увеличение доли внеклеточной жидкости. Возможно, увеличение объема внутриклеточной жидкости обусловлено тренировочными нагрузками, приводящими к перераспределению жидкости в организме – увеличению объема саркоплазмы, и некоторому снижению объема жидкости во внеклеточной среде. Также было отмечено, что в группе хоккеистов был понижен уИОПС, что возможно связано с большими показателями величин УИ.

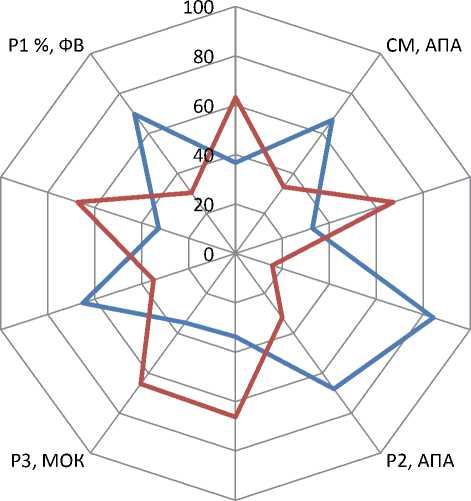

Рассматривая спектральные показатели, можно было отметить (см. рисунок), что основное количество статистически значимых отличий между исследуемыми группами были

Показатели кардиогемодинамики у мальчиков-хоккеистов

|

Показатель |

Группа |

N |

Хср |

Sx |

Р |

Показатель |

Группа |

N |

Хср |

Sx |

Р |

|

SpO 2 , |

1 |

21 |

96,76 |

0,15 |

0,489 |

ИУС, 1/с |

1 |

21 |

220,67 |

9,49 |

0,225 |

|

баллы |

2 |

20 |

96,55 |

0,27 |

2 |

20 |

237,30 |

9,60 |

|||

|

ЧП, |

1 |

21 |

71,86 |

1,71 |

0,001 |

ИСК, 1/1000 · с |

1 |

21 |

109,38 |

3,33 |

0,630 |

|

уд./мин |

2 |

20 |

86,60 |

2,10 |

2 |

20 |

111,90 |

4,01 |

|||

|

Афпг, Ом |

1 |

21 |

95,43 |

9,24 |

0,272 |

МОК, л |

1 |

21 |

4,56 |

0,18 |

0,672 |

|

2 |

20 |

79,65 |

10,72 |

2 |

20 |

4,42 |

0,27 |

||||

|

S, баллы |

1 |

21 |

34,67 |

2,94 |

0,007 |

УИ, мл/м2 |

1 |

21 |

51,19 |

1,32 |

0,003 |

|

2 |

20 |

48,95 |

4,12 |

2 |

20 |

44,95 |

1,43 |

||||

|

САД, |

1 |

21 |

97,05 |

1,52 |

0,473 |

СИ, мл/м2 |

1 |

21 |

3,62 |

0,10 |

0,092 |

|

мм рт. ст. |

2 |

20 |

99,00 |

2,25 |

2 |

20 |

3,85 |

0,09 |

|||

|

ДАД, |

1 |

21 |

57,81 |

1,35 |

0,061 |

КДО, мл |

1 |

21 |

102,71 |

4,33 |

0,021 |

|

мм рт. ст. |

2 |

20 |

62,25 |

1,89 |

2 |

20 |

85,10 |

5,97 |

|||

|

AДср, |

1 |

21 |

70,52 |

1,26 |

0,114 |

КДИ, мл/м2 |

1 |

21 |

81,57 |

2,10 |

0,016 |

|

мм рт. ст. |

2 |

20 |

74,20 |

1,92 |

2 |

20 |

73,80 |

2,26 |

|||

|

АДпв, |

1 |

21 |

70,24 |

1,40 |

0,286 |

ИРВС, % |

1 |

21 |

68,57 |

0,48 |

0,009 |

|

мм рт. ст. |

2 |

20 |

72,75 |

1,87 |

2 |

20 |

70,55 |

0,54 |

|||

|

ЧДрео, |

1 |

21 |

19,81 |

0,69 |

0,802 |

ИРЛЖ, |

1 |

21 |

3,32 |

0,13 |

0,061 |

|

цикл/мин |

2 |

20 |

19,55 |

0,77 |

кг · мин/м2 |

2 |

20 |

3,72 |

0,16 |

||

|

ЧСС, |

1 |

21 |

71,71 |

1,75 |

0,001 |

уИРЛЖ, |

1 |

21 |

46,48 |

1,56 |

0,224 |

|

уд./мин |

2 |

20 |

86,60 |

2,20 |

г · мин/м2 |

2 |

20 |

43,40 |

1,95 |

||

|

УО, мл |

1 |

21 |

65,00 |

2,80 |

0,006 |

ОПС, |

1 |

21 |

1265,67 |

44,71 |

0,090 |

|

2 |

20 |

52,15 |

3,42 |

дин · с · см–5 |

2 |

20 |

1392,90 |

58,63 |

|||

|

Арео, Ом |

1 |

21 |

219,19 |

7,00 |

0,716 |

ИОПС, |

1 |

21 |

1485,62 |

37,18 |

0,916 |

|

2 |

20 |

214,80 |

9,83 |

дин · с · см · см–5 |

2 |

20 |

1479,25 |

47,13 |

|||

|

ФВ, % |

1 |

21 |

62,48 |

0,26 |

0,005 |

уИОПС |

1 |

21 |

105,76 |

3,34 |

0,002 |

|

2 |

20 |

60,80 |

0,51 |

дин · с · см · см–5 |

2 |

20 |

128,20 |

5,84 |

|||

|

ВН, Ом |

1 |

21 |

7,29 |

1,43 |

0,595 |

ИП, баллы |

1 |

21 |

86,71 |

1,33 |

0,016 |

|

2 |

20 |

8,30 |

1,25 |

2 |

20 |

81,25 |

1,73 |

Примечание. 1 – показатели юных хоккеистов; 2 – показатели мальчиков, не занимающихся хоккеем.

СМ, МОК

Р3, АПМ

Р3, АПА

СМ, АПМ

Р1, АПА

Р2, АПМ

Хоккеисты

Статистически значимо отличающиеся нормализованные спектральные характеристики некоторых показателей кардиогемодинамики у юных хоккеистов и детей, не занимающихся хоккеем отмечены, как правило, в абсолютных показателях спектральных мощностей ряда исследуемых показателей. Как видно из рисунка, отмечается разнонаправленность распределения абсолютных показателей спектрального анализа. На наш взгляд, это говорит о разной степени активации регуляторных механизмов, где наряду с увеличением их активности отмечается адекватное (компенсаторное) возрастание и других влияний, что и выразилось в статистически не значимых отличиях вклада отдельных частотных диапазонов в общий спектр. Единственное исключение составляет вариабельность ФВ, где были отмечены изменения в соотношениях (%) регулирующих влияний у юных хоккеистов с большим вкладом в общий спектр (по сравнению с неспортсменами) медленноволнового диапазона Р1.

Заключение. Таким образом, систематические занятия спортом оказывают благоприятное воздействие на показатели кардиогемодинамики юных хоккеистов 10-11 лет. Несмотря на достаточно высокий объем тренировочных нагрузок (18 ч в неделю), каких-либо нарушений в деятельности сердечнососудистой системы у юных хоккеистов нами не было выявлено, что объясняется адекват- ностью предъявляемых тренировочных нагрузок на ССС юных хоккеистов.

Нами установлено статистически значимое повышение эффективности рабо ты сердца у мальчиков-хоккеистов, выраженное в увеличении преднагрузки на сердце (увеличение кровенаполнения сердца в период диастолы). Тренировочная деятельность, предъявляющая завышенные требования к симпатическому отделу вегетативной нервной системы, привела к тому, что к моменту регистрации показателей кардиогемодинамики фиксировалось снижение индекса симпатической активности.

Результаты исследований свидетельствуют о признаках благоприятной долговременной адаптации сердечно-сосудистой системы юных спортсменов к тренировочным нагрузкам. Со стороны вегетативного обеспечения, как правило, отмечаются разнонаправленные изменения, отражающие изменения активности регуляторных систем без преобладания какого-либо частотного диапазона в группе спортсменов, по отношению к неспортсме-нам. Исключение составляют спектральные характеристики фракции выброса, где отмечается больший вклад диапазона Р1 в общую спектральную мощность (больший % Р 1 ).

Список литературы Особенности кардиогемодинамики и вариабельности её параметров у юных хоккеистов 10-11 лет

- Особенности становления насосной функции сердца юных спортсменов в зависимости от срока приобщения к систематическим мышечным тренировкам/И.Х. Вахитов, Л.Р. Камалиева, Е.Г. Кабыш, Р.С. Халиуллин//Казанский мед. журнал. -2011. -№ 1. -С. 70-73.

- Платонов, В.Н. Система олимпийской подготовки и направления совершенствования подготовки спортсменов к Играм олимпиады 2008 г. в Пекине/В.Н. Платонов//Наука в олимпийском спорте. -2005. -№ 3. -С. 107-108.

- Степанова, О.Ю. Возрастные особенности адаптации сердечно-сосудистой системы и процесса энергетики организма спортсменок 9-16 лет к скоростно-силовым нагрузкам/О.Ю. Степанова//Омский науч. вестник. -2008. -№ 5. -С. 186-191.

- Гудков, А.Б. Морфофункциональное состояние сердца и магистральных сосудов у детей школьного возраста: моногр./А.Б. Гудков, А.А. Шишелова. -Архангельск: Изд-во Северного гос. мед. ун-та, 2011. -143 с.

- Исаев, А.П. Спорт и среднегорье. Моделирование адаптивных состояний спортсменов: моногр./А.П. Исаев, В.В. Эрлих. -Челябинск: Издат. центр ЮУрГУ, 2013. -425 с.

- Епишев, В.В. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и структура медленноволновых колебаний ее показателей у студентов 18-21 года при занятиях гимнастикой Тай-Цзи-Цуань: дис.. канд. биол. наук/В.В. Епишев. -Челябинск, 2006. -157 c.

- Carvalho, Joao L.A. Measurement of Beat-to-Beat Variability of Stroke Volume/L.A. Carvalho Joao, S. Hervaldo Carvalho, S. Krishna Nayak//Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance. -2008. -Vol. 10, № 1. -Р. 263.

- Dynamic baroreflex control of blood pressure: influence of the heart vs. peripheral resistance/H.K. Liu, S.J. Guild, J.V. Ringwood et al.//Am J PhysiolRegulIntegr. Comp Physiol. -2002. -Vol. 283 (2). -Р. 533-542.

- Julien, C. The enigma of Mayer waves: Facts and models/C. Julien//Cardiovasc Res. -2006. -Vol. 1, № 70 (1). -Р. 12-21.