Особенности керамики кулайской культуры (сургутский вариант) городища Барсов городок I/32 (Сургутское Приобье)

Автор: Селин Дмитрий Вадимович, Чемякин Юрий Петрович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования кулайской керамики (сургутский вариант) городища Барсов городок I/32. Самыми распространенными мотивами являются ряды «уточек». Другими часто встречаемыми узорами являются: волнистые горизонтальные и вертикальных оттиски («птички», «змейки»), ряды оттисков штампа, ямки и жемчужины. Венчики сосудов плоские горизонтальные (28 %) или скошены внутрь (72 %). В 33 % случаев обнаружен карнизик. Посуда изготавливалась из глины с естественной примесью песка, слюды, бурого железняка, обрывков растительности. Выявлено четыре рецепта формовочной массы: Глина + Дресва; Глина + Дресва + Шамот; Глина + Шамот; Глина + Шамот + Органика. Полое тело изготовлено при помощи лент с боковым наложением. Котловидная форма сосудов, отсутствие неорнаментированных разделительных зон, наличие рядов волнистых оттисков, присутствие скошенных внутрь венчиков с орнаментированными карнизиками позволяет отнести этот комплекс к поздней стадии сургутского варианта кулайской культуры.

Сургутское Приобье, Барсова Гора, ранний железный век, кулайская культура, керамика, технико-технологический анализ, культурная принадлежность

Короткий адрес: https://sciup.org/147220302

IDR: 147220302 | УДК: 903.02 | DOI: 10.25205/1818-7919-2021-20-5-116-128

Текст научной статьи Особенности керамики кулайской культуры (сургутский вариант) городища Барсов городок I/32 (Сургутское Приобье)

Урочище Барсова Гора – уникальный археолого-ландшафтный объект, расположенный в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области на правом берегу Оби, между речками Барцевка и Калинка (Калинина), у г. Сургут. Первые раскопки на памятниках Барсовой Горы проводились еще в конце XIX в. В. Ф. Казаковым и Ф. Мартиным [Arne, 1935; Арне, 2005; Зыков, 2008]. В 1924 и 1963 гг. схематические планы многочисленных городищ в урочище были сняты краеведами [Документы…, 2012], однако они не стали достоянием специалистов. Истинное богатство Барсовой Горы открылось только в ходе широкомасштабных археологических работ, развернувшихся с 1971 г. в связи со строительством железнодорожного моста через Обь. На площади в 6 кв. км к настоящему моменту выявлено огромное количество разновременных археологических памятников, включая поселения, городища, мо- гильники, культовые комплексы, клады [Чемякин, 2008]. В 1972 г. разведгруппой В. М. Морозова были сняты планы 30 береговых городищ в восточной части урочища. При этом между двумя логами к западу от городища Барсов городок I/4 был выявлен мощный культурный слой черного цвета, но топосъемка памятника из-за сильной залесенности участка не проводилась. В 1973 г. под общим руководством Ю. П. Чемякина топографической группой физфака УрГУ во главе с Е. А. Шутовой была выполнена полуинструментальная съемка городищ, в том числе и «черноземного слоя», оказавшегося двухплощадочным городищем Барсов городок I/31–32.

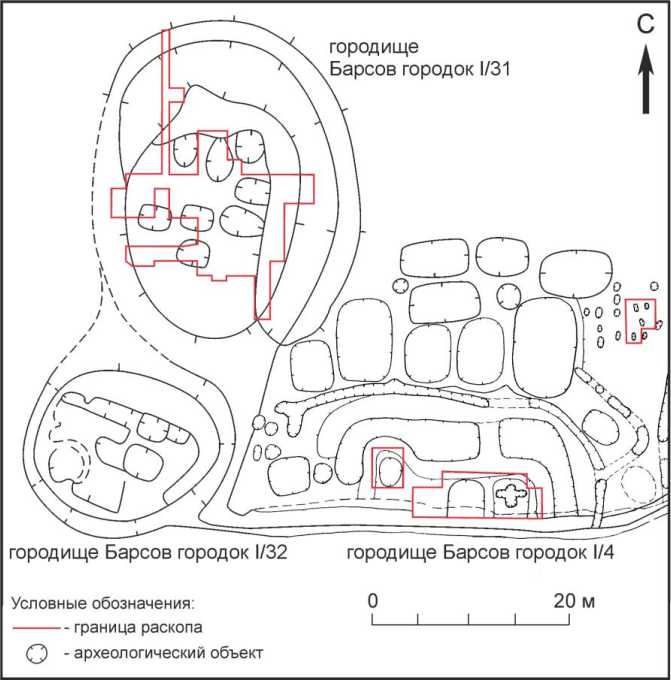

Городище Барсов городок I/32 находилось на краю берега протоки Утоплой (правый коренной берег Оби), высота которого здесь составляет 18–20 м (рис. 1). На его овальной внутренней площадке, размером 50 × 40–45 м, различались 7 впадин. С северной стороны к нему примыкало городище Барсов городок I/31 размером 76 × 57 м, на площадке которого фиксировались 8 впадин. Городища были окружены глубоким внешним рвом, переходившим с западной стороны в овраг, и валом. Ширина рва 5–7 м, с оврагом до 13 м, глубина 2–3 м (со стороны оврага еще больше); ширина вала 5–8 м, высота более 1 м. На обеих площадках были видны следы старых траншей.

Рис. 1 . План-схема городищ Барсов городок I/4, I/31, I/32

Fig. 1. Plan of archaeological sites Barsov gorodok I/4, I/31, I/32

Осенью 1974 и весной 1975 г. жителями поселка Мостоотряд-29 начался вывоз «чернозема» с площадки городища Барсов городок I/31 для устройства огородов. Грунт вычерпывался экскаватором и вывозился на самосвалах. Предварительно площадка была расчищена бульдозером: кустарник, бурелом, деревья сгребались к краям площадки и в лог, ограничиваю- щий городище с востока. Культурный слой на большей части памятника был почти полностью уничтожен, рельеф городища сильно изменился. Кроме того, западная часть памятника разрушалась обрывом, продолжалось дальнейшее антропогенное воздействие, что увеличивало разрушения. Таким образом, памятник находился на грани полного уничтожения, что и обусловило срочность раскопок.

Летом 1975 г. сотрудником Уральской археологической экспедиции Н. В. Федоровой на внутренней площадке городища Барсов городок I/31 был заложен раскоп площадью 750 кв. м. Через оборонительные сооружения была пробита траншея шириной 1,5 м с целью выяснения их стратиграфии и принадлежности к определенному комплексу городища. Мощность культурного слоя достигала 2 м и более. В результате раскопок, по мнению Н. В. Федоровой 1, на городище были вскрыты остатки четырех периодов обитания: конец неолита – начало бронзового века; рубеж эр – первые века нашей эры; конец I тыс. н. э.; XIII в. н. э. Позже в коллекции из раннего слоя были выделены материалы энеолита и бронзового века. Следует заметить, что в 1970-е гг. археология Сургутского Приобья, особенно ранних эпох, была практически неизвестна, и на весь север Западной Сибири распространялась схема, предложенная В. Н. Чернецовым [1953; 1957]. Отсутствовала и характеристика кулайской культуры.

На городище I/31 культурный слой второго периода, состоявший из светло-серой выщелоченной супеси, был почти полностью замещен более поздними слоями. Выявлены только немногочисленные фрагменты сооружений: остатки канавки, небольшое углубление и яма, заполненные светло-серой супесью. Находки из слоя были представлены фрагментами слабо профилированных сосудов, украшенных гребенчатым штампом и штампами «уточка» и «змейка» 2.

В 1979 г. Н. В. Федоровой был заложен раскоп площадью 114 кв. м на городище Барсов городок I/32. В 1982 г. культурный слой этого памятника вновь машинами вывозился на огороды жителей поселка Мостоотряд-29. В том же году на нем Н. В. Федоровой был заложен раскоп 2 площадью 72 кв. м. Мощность культурного слоя достигала 2 м и более. Находки, как и при раскопках городища Барсов городок I/31, были представлены керамикой, каменными, бронзовыми, железными, деревянными и костяными изделиями, костями животных и углем. Они отражали те же периоды, что и на площадке городища I/31, в том числе и ранний железный век 3.

Визуальное сравнение коллекции раннего железного века с городищ Барсов городок I/31–32 и коллекции из раскопок В. М. Морозова (1972) и Ю. П. Чемякина (1973) примыкавшего к ним с востока городища Барсов городок I/4 показало их большое сходство, если не тождество 4. За пределами городища I/4 выявлено несколько впадин. В траншее, прошедшей через одну из них, был обнаружен такой же керамический материал, как и на указанных городищах. Вероятно, слой раннего железного века, выявленный на городищах Барсов городок I/31–32, может быть связан с селищем Барсова гора I/4а, окружавшим городище I/4 и одновременным с последним. Для корректного сопоставления и выявления сходств и различий в керамике указанных памятников необходимо комплексное исследование изделий каждого городища по единой методике. Результатам предварительного анализа керамики кулайской культуры (сургутского варианта) городища Барсов городок I/32, хранящейся в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (г. Тюмень) 5, и посвящена настоящая статья.

Одним из наиболее объемных и хорошо изученных периодов Сургутского Приобья является ранний железный век. В регионе, в том числе и на Барсовой Горе, сосуществовали и взаимодействовали носители нескольких археологических культур – белоярской и калин-кинской, а несколько позже кулайской (сургутский вариант). Особый интерес для изучения представляют памятники кулайской культурно-исторической общности (далее КИО) – одного из крупнейших историко-культурных образований на территории Западной Сибири. Памятники этой культуры открыты в Нижнем и Сургутском, Томско-Нарымском и Новосибирском Приобье, в горно-лесных районах Алтая и Кузнецкой котловины, в бассейне р. Конды и верховьях р. Печоры. Существует несколько точек зрения на ее генезис. Так, Л. А. Чиндина и Т. Н. Троицкая считают, что изначальным местом происхождения кулайской культуры является Нарымское Приобье, откуда ее носители расселились по другим регионам [Чиндина, 1984; Троицкая, 1979]. По предположению одного из авторов статьи, в Сургутском Приобье она имела местные корни и сформировалась на основе белоярской и калинкинской культур [Чемякин, 2008. С. 63–66]. Для решения проблематики происхождения кулайской КИО на разных территориях требуется всесторонний анализ накопленных источников, в первую очередь керамики.

Фрагменты глиняной посуды являются самой массовой категорией находок на памятниках Западной Сибири начиная с эпохи неолита. В свою очередь, керамика представляется одним из самых информативных и многоплановых археологических источников, освещающих разнообразные стороны истории древних обществ [Цетлин, 2012; 2017]. Изучение гончарного производства позволяет выделять гончарные традиции и их особенности, выявлять культурные связи носителей этих культур и устанавливать пути импорта готовых сосудов, реконструировать направления миграций и особенности межкультурных взаимодействий.

Результаты исследования

Работы проводились с коллекцией керамики кулайской культуры (сургутский вариант), хранящейся в фондах Музейного комплекса им. И. Я. Словцова (г. Тюмень). Исследованы фрагменты не менее чем 46 сосудов (выделены по венчикам; рис. 2). Следует отметить, что по предварительной атрибуции эта коллекция отнесена к поздней стадии развития кулайской культуры в Сургутском Приобье и близка к изделиям с городища Барсов городок I/4 [Морозов, Чемякин, 2005. С. 227. Рис. 11].

Емкости в верхней части полностью покрыты плотным орнаментом, отсутствуют неорна-ментированные зоны (см. рис. 2). Самыми распространенными мотивами орнамента являются ряды «уточек», зафиксированные на шейках, плечиках и верхних частях тулова сосудов. Горизонтальные, наклонные и вертикальные ряды оттисков штампа также покрывали разные части изделий. На посуде присутствуют ряды коротких волнистых горизонтальных и вертикальных оттисков («птичек» и «змеек»), ряды горизонтальной «волны». На шейке выявлены ряды опоясывающих ямок или уплощенных жемчужин (так называемый разделительный поясок). Отсутствуют элементы из геометрических фигур, меандров, изредка встречаемые на кулайской посуде [Чемякин, 2008. С. 86]. Помимо этого, на двух сосудах зафиксированы следы разметки для нанесения орнамента по отдельным зонам.

Венчик плоский горизонтальный (28 %) или скошенный внутрь (72 %). В 33 % случаев обнаружен карнизик, сопутствующий плоскому горизонтальному венчику (11 %) или скошенному внутрь (22 %). В отдельных случаях карнизик мог орнаментироваться. Подобная ситуация характерна для средней и поздней стадии кулайской культуры (сургутский вариант) на Барсовой Горе [Там же. С. 85].

Для десяти сосудов, сохранивших технологические следы-признаки, проведен техникотехнологический анализ. Определения проводились при помощи бинокулярной микроскопии поверхностей и изломов изделий с последующим сравнением выделенных признаков с экспериментальной коллекцией формовочных масс и способов конструирования начинов и полого тела.

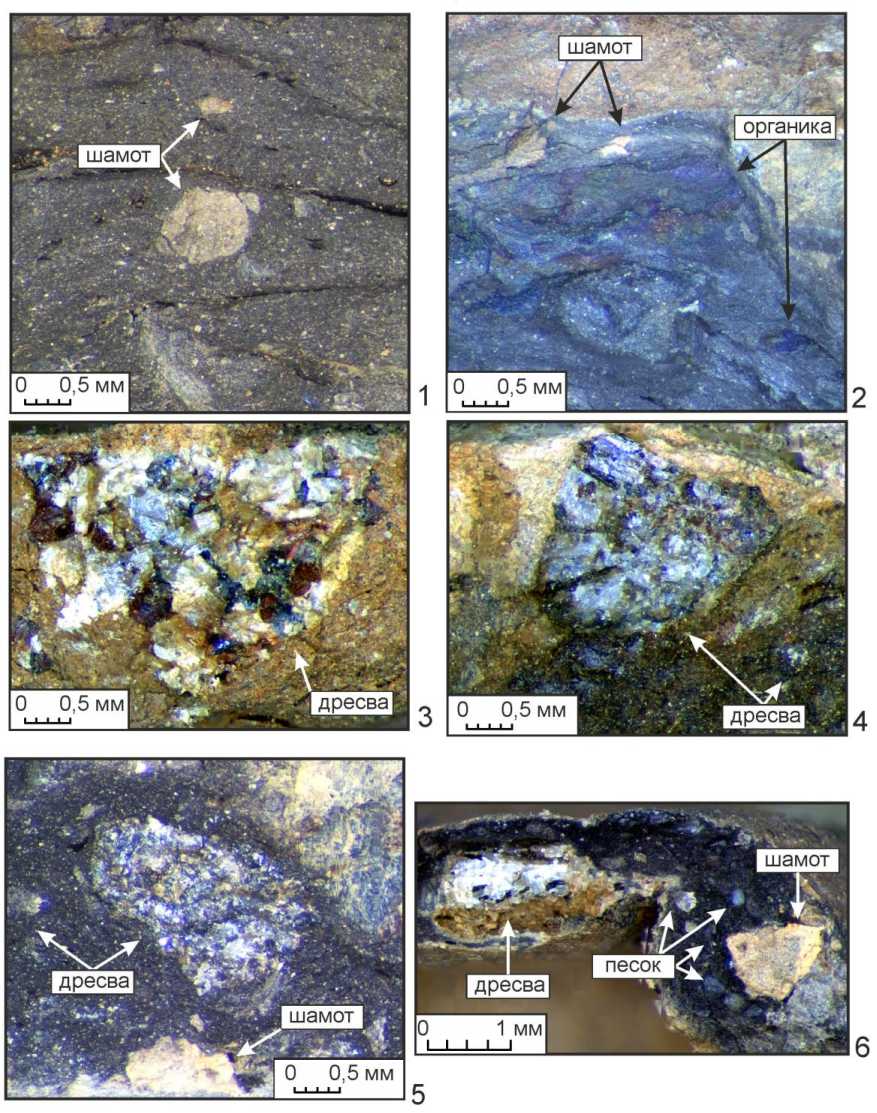

Сосуды изготовлены из ожелезненной низко- (9 обр.) и среднезапесоченной (1 обр.) глины (рис. 3). Естественные примеси представлены единичными включениями разноразмерного угловатого (1 экз.) или окатанного (3 экз.) песка (рис. 3, 6 ), пластинок слюды (2 экз.), окатанного известняка (1 экз.), обрывков растительности (2 экз.). Окатанный бурый железняк (7 экз.) по размерности фракций подразделяется на: только мелкий (≤ 0,9 мм; 2 экз.), только крупный (≥ 2 мм; 1 экз.), разноразмерный (4 экз.). Наличие в глине единичного окатанного песка и обрывков растительности может указывать на отбор исходного сырья неподалеку от водоемов или в пойменных участках.

Минеральные искусственные примеси представлены дресвой и шамотом. Дресва, изготовленная из обожженных гранитоидов, обнаружена в пяти образцах (рис. 3, 3 – 6 ). В двух случаях она является самостоятельной примесью, в трех - добавлена вместе с шамотом. В одном сосуде включения калиброваны по верхней границе (≤ 1,9 мм), в остальных случаях не калиброваны. Концентрация в исходном сырье составляет 1 : 4-6. Гранитоиды для изготовления дресвы могли импортироваться из районов, богатых естественными выходами этой породы на поверхность, и / или гончары использовали пока неизвестные источники магматических пород в самом урочище и округе.

Шамот выявлен в восьми сосудах (см. рис. 3, 1 , 2 , 4 , 6), в трех образцах выступая единственной искусственной примесью, в трех - введен вместе с дресвой, в двух - с жидкой органикой. Фракции могли калиброваться по верхней границе (≤ 2 мм; 2 экз.) или не калиброваться (6 экз.). Примесь вводилась в формовочную массу в пропорции 1 : 4-6, которая характерна и для дресвы.

Искусственная органическая примесь неясного происхождения (см. рис. 3, 2 ) обнаружена в двух сосудах. Она зафиксирована в виде аморфных разноразмерных пустот, покрытых изнутри черным глянцевым и перламутровым налетом. Возможно, как добавка мог выступать органический раствор из навоза жвачных животных.

Таким образом, выявлено четыре рецепта формовочной массы:

-

1) Глина + Дресва - 2 экз.;

-

2) Глина + Дресва + Шамот - 3 экз.;

-

3) Глина + Шамот - 3 экз.;

-

4) Глина + Шамот + Органика - 2 экз.

Сходные искусственные добавки зафиксированы и на других памятниках кулайской КИО на Барсовой Горе и сопредельных территориях. На городище Барсов городок III/6 зафиксировано шесть составов, где преобладают два несмешанных рецепта: Глина + Дресва (64 %); Глина + Шамот (16 %), и один смешанный: Глина + Дресва + Шамот (12 %). На селище Барсова гора III/2 выявлены три рецепта: Глина + Дресва (64 %); Глина + Дресва + Шамот (28 %); Глина + Дресва + Органика (8 %). Добавки шамота, дресвы и органики зафиксированы исследователями в керамике кулайской культуры Томского Приобья и Алтая [Степанова, Рыбаков, 2016. С. 423; 2019; Рыбаков, Степанова, 2013; 2017. С. 52; Степанова, Боброва, 2018; Казаков, Степанова, 2019; Плетнева и др., 2019].

Полое тело изделий изготавливалось при помощи лент с боковым наложением. Этот технологический прием типичен для посуды сургутского варианта кулайской культуры. Он зафиксирован на памятниках Барсов городок III/6 и Барсова гора III/2. У двух сосудов венчик дополнительно оформлялся с внутренней стороны небольшой лентой высотой до 1 см, в одном случае зафиксировано наложение ленты снаружи. Подобная традиция также встречается на посуде кулайских памятников Барсовой Горы (Барсов городок III/6, I/4, Барсова гора III/2).

Рис. 2 (фото). Керамика кулайской культуры (сургутский вариант) городища Барсов городок I/32: 1 – 3 , 5 , 7 , 10 – 13 – образцы, украшенные рядами ямок; 4 , 6 , 8 , 9 – украшенные рядами жемчужин Fig. 2 (photo). Ceramics of the Kulai culture (Surgut variant) of the Barsov gorodok I/32 site 1-3 , 5 , 7 , 10-13 – decorated with rows of notches; 4 , 6 , 8 , 9 – decorated with rows of ‘pearls’

Рис. 3 (фото). Микрофотографии примесей в керамике кулайской культуры (сургутский вариант) городища Барсов городок I/32:

1 – шамот; 2 – шамот и органика; 3 , 4 – дресва; 5 – дресва и шамот;

6 – дресва, шамот и естественная примесь песок

Fig. 3 (photo). Microphoto of impurities in the ceramics of the Kulai (Surgut variant) of the Barsov Gorodok I/32 site:

-

1 – chamotte; 2 – chamotte and organic matter; 3 , 4 – broken stone; 5 – broken stone and chamotte;

6 – broken stone, chamotte and natural admixture of sand

Механическая обработка поверхности производилась разными способами при помощи различных орудий. Внешняя сторона заглаживалась твердым гладким (9 экз.) орудием или лощилась (1 экз.). Внутренняя – заглаживалась твердыми гладким (1 экз.) или гребенчатым (8 экз.) орудиями, мягким материалом (тканью, кожей? – 1 экз.). Изломы посуды преимущественно двухцветные (9 экз.), что может свидетельствовать о резком перепаде температур во время обжига изделий.

Заключение

Таким образом, для поздней керамики сургутского варианта кулайской культуры городища Барсов городок I/32 можно выделить следующие особенности.

-

1. Самым распространенными мотивами орнамента являются ряды «уточек», зафиксированные на шейках, плечиках и верхних частях тулова сосудов. Присутствуют ряды коротких волнистых горизонтальных и вертикальных оттисков («птичек» и «змеек»).

-

2. На посуде не выявлено неорнаментированных разделительных зон, а также мотивов, составленных из геометрических фигур, меандров.

-

3. Венчик плоский горизонтальный (28 %) или скошенный внутрь (72 %). В 33 % случаев обнаружен карнизик, сопутствующий плоскому горизонтальному венчику (11 %) или скошенному внутрь (22 %).

-

4. Как исходное пластичное сырье использовались ожелезненные низкозапесоченные глины.

-

5. Выявлено четыре рецепта формовочных масс, включающих добавки шамота, дресвы и органики.

-

6. Конструирование полого тела сосудов проводилось при помощи лент с боковым наложением.

Технико-технологические особенности посуды демонстрируют сходство с другими памятниками кулайской КИО на Барсовой Горе, в первую очередь с городищем Барсов городок III/6. Подобие проявляется на уровне субстратных и приспособительных навыков. К первым относится использование сходного ожелезненного низкозапесоченного глинистого сырья, возможно, предварительно обработанного. Полое тело наращивалось при помощи лент с боковым наложением. На уровне приспособительных навыков сходство проявляется в использовании одного набора примесей – дресвы, шамота и органики. Для обоих памятников также характерно разнообразие в рецептах формовочных масс.

Котловидная форма многих сосудов, отсутствие неорнаментированных разделительных зон, наличие рядов коротких волнистых горизонтальных и вертикальных оттисков («птичек» и «змеек») и присутствие скошенных внутрь венчиков с орнаментированными карнизиками свидетельствует о достаточно позднем времени существования анализируемой керамической коллекции. Это позволяет отнести керамический комплекс городища Барсов городок I/32 к поздней стадии кулайской культуры (сургутский вариант).

Список литературы Особенности керамики кулайской культуры (сургутский вариант) городища Барсов городок I/32 (Сургутское Приобье)

- Арне Т. Й. Барсов Городок. Западносибирский могильник железного века. Екатеринбург; Сургут: Уральский рабочий, 2005. 184 с.

- Борзунов В. А., Зыков А. П. Барсовский III могильник новый кулайский памятник в Сургутском Приобье // Образы и сакральное пространство древних эпох. Екатеринбург: Аква-Пресс, 2003. С. 103–112.

- Документы по объектам археологического наследия на Барсовой горе из архива Ф. Я. Показаньева // Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого: Сб. ст. Томск; Ханты-Мансийск: Изд-во ТГУ, 2012. Вып. 10. С. 352–380.

- Зыков А. П. Первые исследователи Барсовой Горы // Барсова Гора: древности таёжного Приобья. Екатеринбург; Сургут: Урал. кн. изд-во, 2008. С. 6–15.

- Казаков А. А., Степанова Н. Ф. К вопросу о культурно-хронологических особенностях керамического комплекса с поселения Усть-Чумыш // Полевые исследования в верхнем Приобье, Прииртышье и на Алтае (археология, этнография, устная история и музееведение): Материалы XIV Междунар. науч.-практ. конф. Барнаул: Изд-во АлтГПУ, 2019. С. 54–59.

- Морозов В. М., Чемякин Ю. П. Береговые кулайские городища на Барсовой Горе // Археология Урала и Западной Сибири (К 80-летию со дня рождения Владимира Федоровича Генинга): Сб. науч. тр. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2005. С. 201–230.

- Плетнева Л. М., Рагимханова И. Ж., Степанова Н. Ф. Результаты технико-технологического анализа керамики из могильника Шеломок I, поселений Кижирово, Самусь II // Томский журнал лингвистических и антропологических исследований. 2019. № 4 (26). С. 120–127. DOI 10.23951/2307-6119-2019-4-120-127

- Рыбаков Д. Ю., Степанова Н. Ф. Результаты технико-технологического анализа кулайской керамики поселенческого комплекса Рюзаково (Духовое) // Вестник Том. гос. ун-та. История. 2013. № 2. С. 86–90.

- Рыбаков Д. Ю., Степанова Н. Ф. Результаты технико-технологического анализа керамики памятников кулайской культурно-исторической общности из Томского и Нарымского Приобья // Вестник Том. гос. ун-та. История. 2017. № 49 С. 46–53. DOI 10.17223/1998 8613/49/9

- Степанова Н. Ф., Боброва А. И. Особенности исходного сырья и состава формовочных масс керамических комплексов из Томского Приобья // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018 Т. 24. С. 324–328. DOI 10.17746/2658-6193.2018.24.324-328

- Степанова Н. Ф., Рыбаков Д. Ю. Первые результаты технико-технологического анализа керамики городища Тимирязево III кулайской культурно-исторической общности // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016 Т. 22. С. 420–423.

- Степанова Н. Ф., Рыбаков Д. Ю. Особенности исходного сырья и формовочных масс древней керамики из Томского и Нарымского Приобья // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019 Т. 25. С. 607–613. DOI 10.17746/2658-6193.2019.25.607-613

- Троицкая Т. Н. Кулайская культура в Новосибирском Приобье. Новосибирск: Наука, 1979. 128 с.

- Цетлин Ю. Б. Древняя керамика: Теория и методы историко-культурного подхода. М.: Изд-во ИА РАН, 2012. 379 с.

- Цетлин Ю. Б. Керамика. Понятия и термины историко-культурного подхода. М.: Изд-во ИА РАН, 2017. 346 с.

- Чемякин Ю. П. Барсова Гора: Очерки археологии Сургутского Приобья. Древность. Сургут; Омск: Омский дом печати, 2008. 224 с.

- Чернецов В. Н. Древняя история Нижнего Приобья // МИА. М.: Изд-во АН СССР, 1953. № 35. С. 8–71.

- Чернецов В. Н. Нижнее Приобье в I тысячелетии нашей эры. Обзор и классификация материала // МИА. М.: Изд-во АН СССР, 1957. № 58. С. 136–245.

- Чиндина Л. А. Древняя история Среднего Приобья в эпоху железа: Кулайская культура. Томск: Изд-во ТГУ, 1984. 256 с.

- Arne T. J. Barsoff Gorodok. Ein westsibirisches Gräberfeld aus der Jüngeren Eisenzeit. Stockholm, 1935, 133 p.

- АПНИАЛ УрФУ. Ф. II. Д. 197. Федорова Н. В. Отчет о раскопках городища Барсов городок I/31 (Сургутский р-н, Тюменской обл.) в сезоне 1975 г. Свердловск, 1975. 65 c.