Особенности коагуляционного и фибринолитического потенциала крови у больных хроническим остеомиелитом в дооперационном периоде

Автор: Клюшин Н.М., Сбродова Л.И., Девятова Т.А., Кармацких О.Л.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2003 года.

Бесплатный доступ

Исследования свертывающей и фибринолитической активности крови проводились у пациентов, страдающих свищевой формой хронического остеомиелита с локализацией гнойного процесса на бедре и голени. Показано, что в дооперационном периоде выявлена тенденция к гиперкоагуляции. Повышенная свертываемость крови вызвана попаданием продуктов распада тканей в общий кровоток, что приводит к усилению тромбопластической активности крови, повышению концентрации фибриногена, снижению концентрации свободного гепарина.

Хронический остеомиелит, гемостаз, форменные элементы крови

Короткий адрес: https://sciup.org/142120637

IDR: 142120637

Текст научной статьи Особенности коагуляционного и фибринолитического потенциала крови у больных хроническим остеомиелитом в дооперационном периоде

Несмотря на широкие возможности современной травматологии и ортопедии, лечение больных хроническим остеомиелитом длинных трубчатых костей остается наиболее сложной и до конца не решенной проблемой. [2, 4, 7]. Лечение заболевания затрудняет отсутствие единой теории патогенеза. Противоречивы и литературные данные о состоянии и роли гемокоагуляции в патогенезе и течении посттравматического остеомиелита. В этой связи мы изучали коагуляционный и фибринолитический потенциал крови у больных хроническим остеомиелитом, поступивших на лечение в отделение гнойной ортопедии РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования свертывающей и фибринолитической активности крови проводились 15 больным, поступившим в отделение гнойной ортопедии РНЦ «ВТО», в возрасте от 19 до 49 лет, из них 11 мужчинам и 4 женщинам. У всех пациентов был свищевой хронический остеомиелит с локализацией гнойного процесса на бедре и голени. Из них посттравматическим остеомиелитом страдали – 13, гематогенным – 2 больных. Длительность заболевания составляла от 1 года до 6,5 лет. С дефектами бедренных костей обследовано семь больных, дефектами костей голени – шесть, псевдоартрозом голени – один и неправильно сросшимся переломом голени – один. Состояние гемостаза изучали биохимическими методами исследования [1, 11]. Статистическую обработку проводили по Е.Л. Ноткину [8]. Контрольную группу составили 8 соматически здоровых людей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

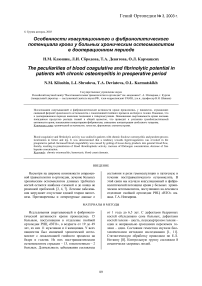

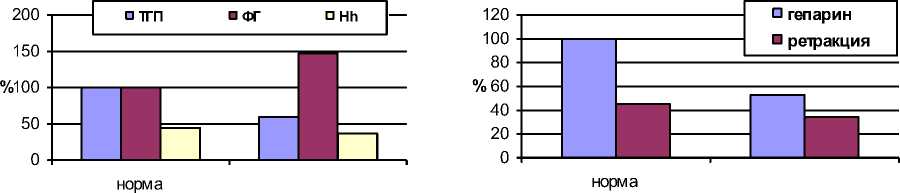

При обследовании пациентов с хроническим остеомиелитом в дооперационном периоде было выявлено, что свертывающая и фибринолитическая система крови находилась в пределах равновесия. Однако внутри системы РАСК (регуляции агрегатного состояния крови) наблюдались изменения, расцененные нами как напряжение системы РАСК (табл. 1). В крови исследуемой группы больных определялись косвенные признаки синдрома внутрисосудистого свертывания: резко выраженная этаноловая проба, повышенная степень тромботеста, сниженные гематокрит плазмы и степень ретракции кровяного сгустка (рис. 1, 2).

Из таблицы видно, что преимущественно у пациентов женского пола в ряде показателей системы гемокоагуляции имелись отклонения. Это выражалось в снижении гематокрита до 30,6±2,37% (р<0,05), в повышении толерантности плазмы к гепарину до 286±26,4с (p<0,01), в увеличении количества фибриногена до 5,68±0,94 г/л (p<0,01) и понижении свободного гепарина до 2,25±0,58 с (р<0,01). В плазме крови больных прослеживались продукты деградации фибриногена, о чём свидетельствовали положительная этаноловая проба -3+ и высокая -7-я степень тромботеста. Все факты указывали о готовности свертывающей системы крови к гиперкоагуляции.

В коагулограммах мужчин по аналогичным показателям также имелись отклонения. Исключение составляла концентрация фибриногена (ФГ), которая находилась в пределах нормы.

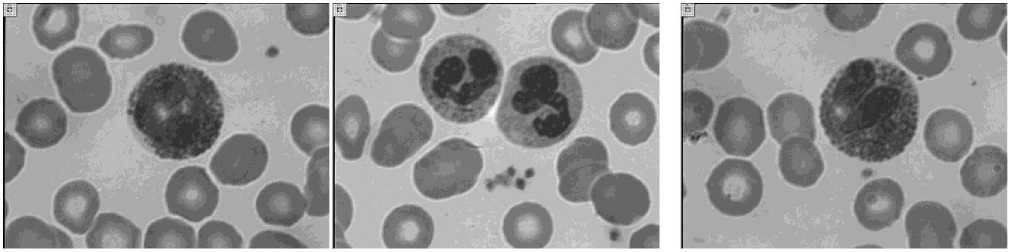

Из литературных источников известно, что одной из основных причин повышения свертываемости крови является поступление тканевых и клеточных факторов свертывания в кровь из больного органа. [6,10]. Наши исследования подтверждают эту концепцию. На поступление тканевых (тромбопластических) факторов свертывания крови у обследуемых больных хрони- ческим остеомиелитом указывала повышенная толерантность плазмы к гепарину - один из показателей, характеризующий общую свертывающую активность (рис. 2). Более того, в окрашенных мазках крови наряду с одиночными тромбоцитами встречались кровяные пластинки, расположенные в агрегатах, которые обладают способностью выделять тромбопластический фактор-3, усиливающий свертывающую активность крови (рис. 3).

В мазках обнаруживались в повышенном количестве клетки белого ряда: нейтрофилы (рис. 3,3а) и базофилы (рис. 4), в цитоплазме которых имелась рассеивающаяся крупная зернистость, характерная для воспалительных и аллергических реакций.

Вне всякого сомнения, структура соединительной ткани в патологическом очаге у данной категории больных нарушена Считаем, что в зернистости цитоплазмы клеток белого ряда заключен наряду с другими биологически активными веществами (БАВ) гепарин [5].

В литературе имеются указания на то, что гепарин, вышедший в значительном количестве из разрушенных тучных клеток во время нарушения структуры соединительной ткани может повести себя парадоксально - не как антикоагулянт, снижающий свертывающую активность крови, а напротив, способствовать её увеличению [3, 6].

В связи с этим мы считаем, что при увеличении концентрации гепарина включаются клеточные механизмы функциональной системы регуляции агрегатного состояния крови (системы РАСК), поскольку известно, что одной из важнейших функций системы РАСК является поддержание на соответствующем уровне факторов свертывания крови на случай катастрофы: разрыва сосудов, повреждения органов и тканей [9].

Таблица 1

Состояние гемостаза больных хроническим остеомиелитом

|

Изучаемые показатели |

Здоровые |

Больные |

Женщины |

Мужчины |

|

Время свертывания крови (с) |

595,4±37,1 |

418,6±27,13 |

419,2± 27,1 |

471,1±55,7 |

|

Гематокрит (%) |

44,7±1,4 |

36,9±2,49** |

30,6±2,37** |

40,6±2,68 |

|

Толерантность плазмы к гепарину (с) |

400,4±32,4 |

237,85±21,78** |

286,2±6,4** |

254,1±51,3* |

|

Время тромбина (с) |

21,4±0,57 |

22,58±1,05 |

19,6±3,1 |

23,6±1,4 |

|

Свободный гепарин (с) |

5,4±0,36 |

2,88±0,52** |

2,25±0,58** |

4,2±0,83 |

|

Рекальцификация плазмы (с) |

123,1±8,3 |

87,08±9,1 |

110,2±16,8 |

95,1±13,4 |

|

ХШ фактор (с) |

38,4±9,9 |

21,69±1,05 |

22,8±1,5 |

22,4±1,39 |

|

Фибриноген (г\л) |

3,11±0,97 |

4,57±0,47* |

5,68±0,91** |

3,99±0,40 |

|

Фибринолиз (%) |

18,5±1,3 |

15,43±4,39 |

16,25±7,0 |

15,3±4,4 |

|

Тромботест |

О-1 |

У1-УП |

УП |

УП |

|

Этаноловая проба (-) |

(-) |

+3 |

3,5 |

2,8 |

|

Ретракция сгустка крови (%) |

45,36±1,85 |

34,3±2,97** |

34,1±3,9** |

36,2±4,07* |

Примечание: *p<0,05;**p<0,01.

Рис. 1. Свертывающая активность крови больных хроническим остеомиелитом

Рис. 2. Свертывающая и противосвертывающая активность крови больных хроническим остеомиелитом

а)

б)

Рис. 3. а) нейтрофилы с крупной зернистостью; б) нейтрофилы, одиночный тромбоцит и агрегат тромбоцитов

Рис. 4. Базофил с крупной рассеивающейся зернистостью

ВЫВОДЫ

Таким образом, при исследовании коагуляционного и фибринолитического потенциала крови у больных хроническим остеомиелитом в дооперационном периоде выявлена тенденция к гиперкоагуляции. Повышенная свертываемость крови вызвана попаданием продуктов распада тканей в общий кровоток, что приводит к усилению тромбопластической активности крови, повышению концентрации фибриногена, снижению концентрации свободного гепарина.