Особенности коронарного атеросклероза у пациентов с ишемической болезнью сердца, проживающих на Крайнем Севере

Автор: Утегенов Р.Б., Сапожников С.С., Каштанов М.Г., Шадрин А.А., Бессонов И.С.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 4 т.39, 2024 года.

Бесплатный доступ

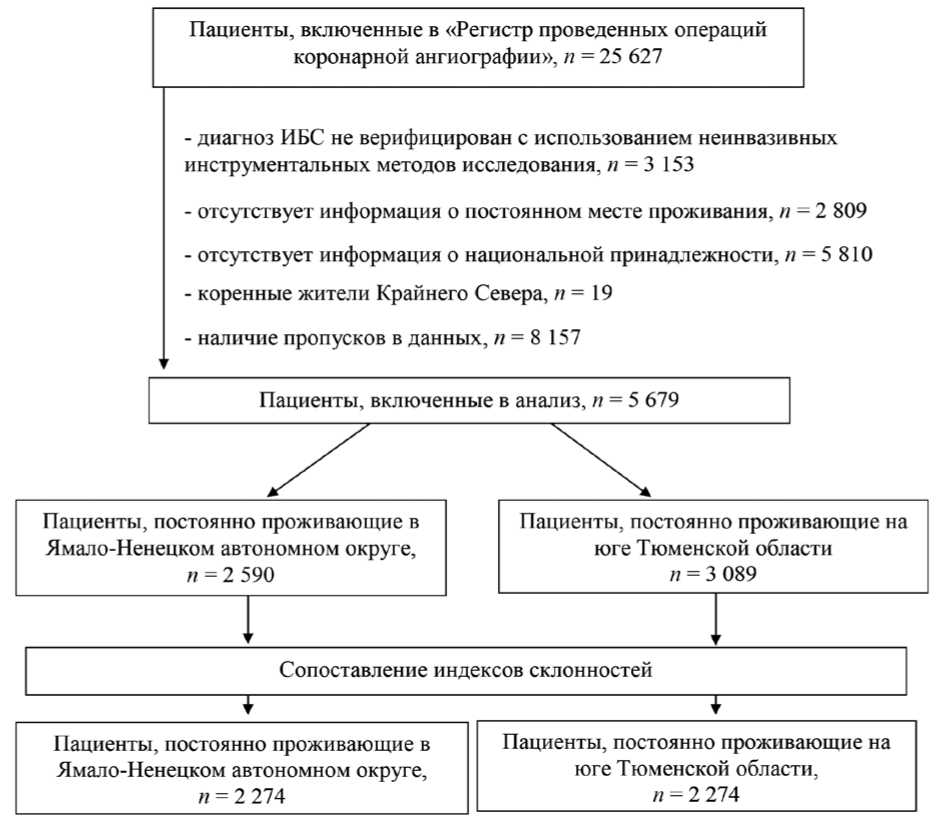

Цель: оценить особенности коронарного атеросклероза у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), проживающих на Крайнем Севере (КС). Материал и методы. С использованием «Регистра проведенных операций коронарной ангиографии» были отобраны 5 679 больных ИБС, которым на базе Тюменского кардиологического научного центра выполнялась коронароангиография (КАГ). Основную группу составили 2 590 пациентов, постоянно проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), в группу сравнения были включены 3 089 больных, проживающих на юге Тюменской области (ЮТО).

Ишемическая болезнь сердца, крайний север, коронароангиография, коронарный атеросклероз, факторы риска

Короткий адрес: https://sciup.org/149147174

IDR: 149147174 | DOI: 10.29001/1850-9466-2023-606

Текст научной статьи Особенности коронарного атеросклероза у пациентов с ишемической болезнью сердца, проживающих на Крайнем Севере

УДК 616.132.2-004.6:616.12-005.4(571.1/.6)

Комплексное воздействие неблагоприятных природно-климатических факторов играет важную роль в развитии болезней системы кровообращения на Крайнем Севере (КС) [1]. Наследственно обусловленные возможности механизмов адаптации у пришлого населения Севера в большинстве случаев не могут обеспечить дли- тельное сохранение здоровья в экстремальных условиях высоких широт [2]. Отличительной особенностью организма человека на Севере является формирование синдрома полярного напряжения, определяющего быструю перестройку физиологических параметров [3]. Предположительно именно это патологическое состояние играет ведущую роль в развитии и быстром прогрессировании сердечно-сосудистых заболеваний в условиях высоких широт [1, 4]. Синдром полярного напряжения приводит к истощению резервных возможностей организма и запуску каскада патологических реакций, в первую очередь затрагивающих сердечно-сосудистую систему, у лиц молодого и трудоспособного возраста [5].

В ранее проведенных исследованиях было показано увеличение распространенности факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний у лиц, проживающих в условиях КС [5, 6]. В частности, у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) на севере Тюменской области чаще определялись такие факторы риска, как курение, употребление алкоголя и ожирение [7]. При длительном пребывании в условиях Арктики у рабочих вахтовым методом было выявлено нарушение хроноструктуры артериального давления (АД) [8]. Это ассоциировалось с ремоделированием левых отделов сердца, выражающимся в увеличении размеров левого предсердия, гипертрофии миокарда левого желудочка (ЛЖ), а также с развитием диастолической дисфункции [9, 10].

Учитывая комплексное воздействие неблагоприятных природно-климатических факторов и высокую распространенность факторов риска ИБС, существует сформировавшаяся точка зрения о раннем развитии и быстром прогрессировании коронарного атеросклероза в условиях КС [6, 11]. Однако исследований, достоверно подтверждающих либо опровергающих эту гипотезу, ранее не проводилось.

Цель исследования: оценка особенностей коронарного атеросклероза у пациентов с ИБС, проживающих на КС.

Материал и методы

С использованием «Регистра проведенных операций коронарной ангиографии» [12] из 25 627 пациентов были отобраны 5 679 больных ИБС, которым в период с 2000 по 2018 гг. на базе Тюменского кардиологического научного центра выполнялась коронароангиография (КАГ).

Критерии включения:

– верифицированная ИБС по результатам инструментальных методов исследования (стресс-эхокардиография, велоэргометрическая проба, тредмил-тест)

Критерии исключения:

– наличие пропусков в данных;

– коренное население КС.

Диагноз ИБС выставлялся на основании клинико-анамнестических данных (инфаркт миокарда (ИМ) в анамнезе, стенокардия высокого функционального класса, безболевая ишемия миокарда) и был подтвержден с использованием инструментальных методов исследования (стресс-эхокардиография, велоэргометрическая проба, тредмил-тест). Диагностическим критерием ишемии миокарда при стресс-эхокардиографии считалось возникновение транзиторных нарушений регионарной и глобальной сократительной функции ЛЖ на высоте нагрузки. Тест на велоэргометре и тредмиле являлся положительным при появлении горизонтальной или косонисходящей депрессии или элевации сегмента ST c амплитудой ≥ 1 мм в двух смежных отведениях, локализующейся в ≥ 60–80 мс от точки J во время или вскоре после прекращения нагрузки даже при отсутствии ангинозного приступа.

Трансторакальная эхокардиография проводилась согласно действующим рекомендациям по количественной оценке структуры и функции камер сердца по стандартному протоколу. Измерение фракции выброса (ФВ) ЛЖ и объемов сердца проводилось по методам Simpson и Teichholz [13].

Всем пациентам проводилась инвазивная КАГ. Гемодинамически значимыми считались стенозы ≥ 75% от диаметра сосуда. В случае локализации в стволе левой коронарной артерии (ЛКА) и проксимальном сегменте передней нисходящей артерии (ПНА) стенозы ≥ 50% от диаметра сосуда считались гемодинамически значимыми. Окклюзия коронарной артерии определялась при отсутствии антеградного кровотока по сосуду. Процедура КАГ выполнялась на ангиографических комплексах Allura Xper FD 10 (Phillips, Нидерланды), Allura Clarity (Phillips, Нидерланды).

Анализ данных производился с использованием статистических пакетов SPSS 26.0 (IBM, USA), R 4.2 (Vienna). Количественные показатели представлены средним значением и стандартным отклонением ( mean ± SD ) при нормальном распределении или медианой и межквартильным диапазоном (median ( Q 1 –Q 3)) – при распределении, отличном от нормального. Проверка нормальности распределения количественных показателей проводилась с помощью критерия Колмогорова – Смирнова. Категориальные показатели описывались абсолютными и относительными частотами встречаемости n (%). Для сравнения нормально распределенных количественных показателей в двух независимых группах использовался t- критерий Стьюдента; при распределении, отличном от нормального, применялся непараметрический критерий Манна – Уитни. Для сравнения категориальных показателей в двух независимых группах использовался критерий χ 2 Пирсона.

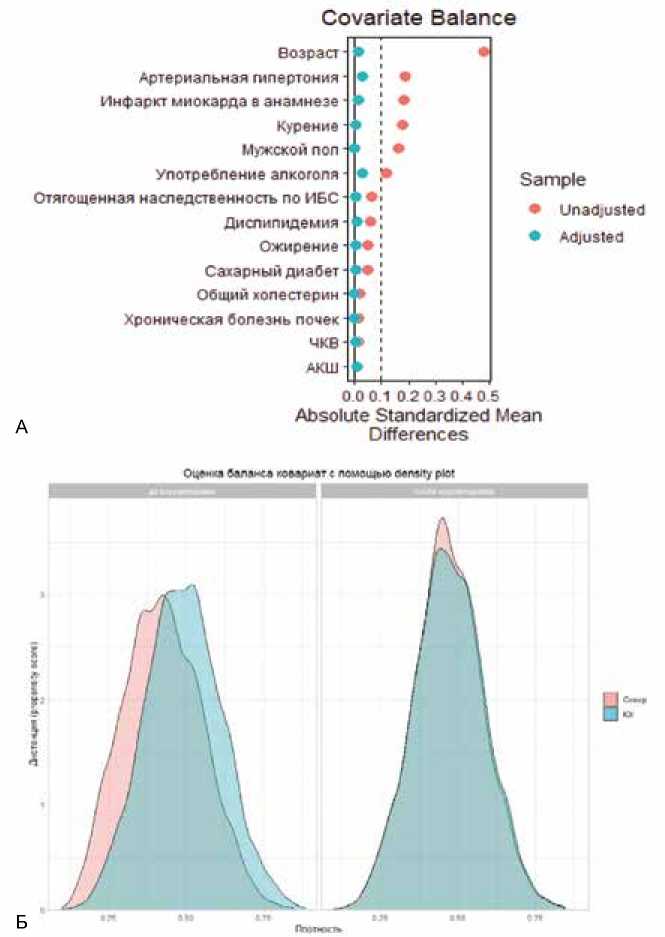

Для коррекции изначального дисбаланса между исследуемыми группами по ряду показателей проводилось сопоставление индексов склонностей – Propensity Score Matching (PSM). Сопоставление индексов склонностей было произведено с помощью метода ближайшего соседа, с соотношением 1 : 1 и 5%-м допуском ошибки выравнивания. Установленный баланс между группами был подтвержден визуально средствами Love plot, Density plot и bal.tab функцию в пакете «cobalt». После сопоставления индексов склонностей сравнение между группами проводилось с использованием теста Макнемара для категориальных данных и парного t -теста или знакового рангового теста Уилкоксона для непрерывных данных. Для моделирования бинарного отклика использовалась генерализованная линейная модель (логистическая регрессия) с робастными оценками. Для выявления неучтенной систематической ошибки (unmeasured bias) и оценки надежности (робастности) полученных результатов использовался тест Розенбаума.

Исследование проводилось в соответствии с принципами Хельсинкской декларации, было одобрено локальным этическим комитетом (выписка из протокола № 175 от 16.11.2021 г.).

Результаты

Основную группу исследования составили 2 590 пациентов, постоянно проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). В группу сравнения вошли 3 089 больных, проживающих на юге Тюменской области (ЮТО). Дизайн исследования представлен на рисунке 1.

Клиническая характеристика пациентов представлена в таблице 1. При анализе клинической характеристи-

Рис. 1. Дизайн исследования

Fig. 1. Study design

ки было выявлено, что пациенты, постоянно проживающие на КС, были моложе, среди них чаще встречались мужчины. Также среди пациентов основной группы было больше курящих и употребляющих алкоголь. В северной группе у пациентов чаще определялся ИМ в анамнезе. При этом у пациентов, постоянно проживающих на ЮТО, чаще определялся отягощенный наследственный анамнез по ИБС, была выше частота артериальной гипертензии (АГ) и дислипидемии. Следует отметить, что после сопоставления индексов склонностей статистически значимых различий по исходным клинико-демографическим характеристикам, включая факторы риска ИБС, между группами не определялось. Баланс переменных после PSM представлен на рисунке 2.

При анализе исходной ангиографической характеристики (табл. 2) у пациентов, постоянно проживающих в условиях КС, определялось более частое и комплексное поражение коронарного русла. При этом после PSM большинство исходно выявленных ангиографических различий сохранилось. У пациентов основной группы чаще определялся коронарный атеросклероз, в том числе гемодинамически значимые поражения. Также у па- циентов основной группы определялось более частое поражение трех главных коронарных артерий: ПНА, огибающей артерии, правой коронарной артерии (ПКА). При этом по частоте поражения ствола ЛКА и артерий второго порядка (интермедиарная артерия, диагональная артерия, ветвь тупого края) не было выявлено статистически значимых различий. Следует отметить, что в сбалансированных группах у пациентов, постоянно проживающих в условиях КС, статистически значимо чаще определялось окклюзионное поражение коронарного русла.

При анализе данных эхокардиографии между сравниваемыми группами были выявлены статистически значимые различия по типам ремоделирования миокарда ЛЖ (табл. 3). Однако в сбалансированных группах этих различий не определялось. Также в группе пациентов, постоянно проживающих на севере Тюменской области, ФВ ЛЖ была ниже. Эта тенденция также сохранилась между группами после сопоставления индексов склонностей. Кроме того, в сбалансированных группах индекс конечно-диастолического размера ЛЖ был ниже, а конечно-диастолический размер правого желудочка был выше в основной группе пациентов.

Рис. 2. Оценка баланса ковариат до и после сопоставления оценок склонностей (Propensity Score Matching) с использованием метода Love plot (A) и Density plot (Б) Fig. 2. Evaluation of the balance of covariates before and after Propensity Score Matching using the Love plot (A) and Density plot (Б) methods

Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов до и после сопоставления индексов склонностей

Table 1. Clinical characteristics of patients before and after comparison of propensity score matching

|

Показатели |

До проведения PSM |

После проведения PSM |

||||||

|

Пациенты, проживающие на севере Тюменской области, n = 2590 |

Пациенты, проживающие на юге Тюменской области, n = 3089 |

р |

SMD |

Пациенты, проживающие на севере Тюменской области, n = 2274 |

Пациенты, проживающие на юге Тюменской области, n = 2274 |

р |

SMD |

|

|

Возраст, лет |

53,2 ± 7,5 |

56,8 ± 8,3 |

< 0,001 |

0,452 |

54,2 ± 7,1 |

54,2 ± 7,3 |

0,676 |

0,012 |

|

Мужской пол, % |

2236 (86,3) |

2493 (80,7) |

< 0,001 |

0,152 |

1942 (85,4) |

1943 (85,4) |

1,000 |

0,001 |

|

Курение, % |

1053 (40,7) |

990 (32,0) |

< 0,001 |

0,180 |

862 (37,9) |

869 (38,2) |

0,855 |

0,006 |

|

Употребление алкоголя, % |

509 (19,7) |

462 (15,0) |

< 0,001 |

0,124 |

412 (18,1) |

388 (17,1) |

0,370 |

0,028 |

|

Ожирение, % |

1288 (49,7) |

1458 (47,2) |

0,061 |

0,051 |

1113 (48,9) |

1118 (49,2) |

0,906 |

0,004 |

|

Сахарный диабет, % |

419 (16,2) |

444 (14,4) |

0,064 |

0,050 |

354 (15,6) |

351 (15,4) |

0,935 |

0,004 |

|

ХБП, % |

33 (1,3) |

35 (1,1) |

0,716 |

0,013 |

28 (1,2) |

28 (1,2) |

1,000 |

< 0,001 |

|

Отягощенная наследственность по ИБС, % |

583 (22,5) |

778 (25,2) |

0,020 |

0,063 |

531 (23,4) |

537 (23,6) |

0,861 |

0,006 |

Окончание табл. 1

End of table 1

|

Показатели |

До проведения PSM |

После проведения PSM |

||||||

|

Пациенты, проживающие на севере Тюменской области, n = 2590 |

Пациенты, проживающие на юге Тюменской области, n = 3089 |

р |

SMD |

Пациенты, проживающие на севере Тюменской области, n = 2274 |

Пациенты, проживающие на юге Тюменской области, n = 2274 |

р |

SMD |

|

|

Инфаркт миокарда в анамнезе, % |

1480 (57,1) |

1488 (48,2) |

< 0,001 |

0,180 |

1230 (54,1) |

1217 (53,5) |

0,721 |

0,011 |

|

Артериальная гипертензия, % |

2116 (81,7) |

2745 (88,9) |

< 0,001 |

0,203 |

1933 (85) |

1958 (86,1) |

0,311 |

0,031 |

|

ЧКВ в анамнезе, % |

465 (18) |

569 (18,4) |

0,675 |

0,012 |

406 (17,9) |

410 (18) |

0,908 |

0,005 |

|

АКШ в анамнезе, % |

107 (4,1) |

123 (4) |

0,828 |

0,008 |

98 (4,3) |

103 (4,5) |

0,773 |

0,011 |

|

Содержание общего холестерина, ммоль/л |

5,2 ± 1,3 |

5,2 ± 1,3 |

0,458 |

0,020 |

5,2 ± 1,3 |

5,2 ± 1,3 |

0,945 |

0,001 |

|

Дислипидемия, % |

2180 (84,2) |

2666 (86,3) |

0,026 |

0,060 |

1937 (85,2) |

1928 (84,8) |

0,740 |

0,011 |

Примечаниe: ИБС – ишемическая болезнь сердца, ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство, АКШ – аортокоронарное шунтирование, ХБП – хроническая болезнь почек.

Таблица 2. Ангиографическая характеристика пациентов до и после проведения Propensity Score Matching Table 2. Angiographic characteristics of patients before and after Propensity Score Matching

|

Показатели |

До проведения PSM |

После проведения PSM |

||||

|

Пациенты, проживающие на севере Тюменской области, n = 2590 |

Пациенты, проживающие на юге Тюменской области, n = 3089 |

р |

Пациенты, проживающие на севере Тюменской области, n = 2274 |

Пациенты, проживающие на юге Тюменской области, n = 2274 |

р |

|

|

Наличие коронарного атеросклероза, % |

2128 (82) |

2335 (76) |

< 0,001 |

1857 (82) |

1746 (77%) |

< 0,001 |

|

Наличие гемодинамически значимого поражения, % |

1905 (74) |

1961 (63) |

< 0,001 |

1663 (73) |

1485 (65) |

< 0,001 |

|

Кальциноз коронарных артерий, % |

256 (9,9) |

377 (12) |

0,006 |

241 (11) |

254 (11) |

0,600 |

|

Гемодинамически значимое поражение ствола ЛКА, % |

120 (4,6) |

175 (5,7) |

0,092 |

107 (4,7) |

110 (4,8) |

0,900 |

|

Гемодинамически значимое поражение ПНА, % |

1089 (42) |

1074 (35) |

< 0,001 |

950 (42) |

803 (35) |

< 0,001 |

|

Гемодинамически значимое поражение ОА, % |

643 (25) |

722 (23) |

0,200 |

572 (25) |

512 (23) |

0,038 |

|

Гемодинамически значимое поражение ПКА, % |

1081 (42) |

1166 (38) |

0,002 |

957 (42) |

868 (38) |

0,007 |

|

Гемодинамически значимое поражение ИМА, % |

92 (3,6) |

101 (3,3) |

0,600 |

81 (3,6) |

79 (3,5) |

>0,900 |

|

Гемодинамически значимое поражение ДА, % |

282 (11) |

323 (10) |

0,600 |

258 (11) |

225 (9,9) |

0,130 |

|

Гемодинамически значимое поражение ВТК, % |

268 (10) |

307 (9,9) |

0,600 |

235 (10) |

227 (10) |

0,700 |

|

Наличие окклюзионного поражения, % |

1411 (54) |

1398 (45) |

< 0,001 |

1234 (54) |

1063 (47) |

< 0,001 |

|

Однососудистое поражение, % |

919 (35) |

907 (29) |

< 0,001 |

786 (35) |

718 (32) |

0,033 |

|

Двухсосудистое поражение, % |

528 (20) |

506 (16) |

< 0,001 |

463 (20) |

388 (17) |

0,005 |

|

Многососудистое поражение, % |

459 (18) |

548 (18) |

> 0,900 |

415 (18) |

379 (17) |

0,200 |

Примечание: ЛКА – левая коронарная артерия, ОА – огибающая артерия, ПНА – передняя нисходящая артерия, ИМА – интермедиарная артерия, ПКА – правая коронарная артерия, ДА – диагональная артерия, ВТК – ветвь тупого края.

Таблица 3. Эхокардиографические результаты до и после проведения Propensity Score Matching Table 3. Echocardiographic results before and after Propensity Score Matching

|

Показатели |

До проведения PSM |

После проведения PSM |

||||

|

Пациенты, проживающие на севере Тюменской области, n = 2590 |

Пациенты, проживающие на юге Тюменской области, n = 3089 |

p |

Пациенты, проживающие на севере Тюменской области, n = 2274 |

Пациенты, проживающие на юге Тюменской области, n = 2274 |

p |

|

|

Толщина МЖП, мм |

12,0 ± 2,0 |

12,0± 2,0 |

0,100 |

12,0 ± 2,0 |

12,0 ± 2,0 |

0,300 |

|

Толщина ЗСЛЖ, мм |

10,6 ± 1,3 |

10,68 ± 1,34 |

< 0,001 |

10,6 ± 1,3 |

10,7 ± 1,4 |

0,074 |

|

КДР ЛЖ, мм |

52,0 ± 6,0 |

51,0 ± 6,0 |

< 0,001 |

52,0 ± 6,0 |

52,0 ± 6,0 |

0,500 |

|

Индекс КДР ЛЖ, мм/м² |

25,8 ± 3,2 |

26,1 ± 3,3 |

< 0,001 |

25,8 ± 3,2 |

26,0 ± 3,3 |

0,029 |

|

Масса миокарда, г/м² |

234,0 ± 57,0 |

232,0 ± 59,0 |

0,300 |

234,0 ± 58,0 |

234,0 ± 59,0 |

0,800 |

|

Индекс массы миокарда |

118,0 ± 27,0 |

120,0 ± 27,0 |

0,005 |

118,0 ± 27,0 |

119,0 ± 27,0 |

0,300 |

Окончание табл.3

End of table 3

|

Показатели |

До проведения PSM |

После проведения PSM |

||||

|

Пациенты, проживающие на севере Тюменской области, n = 2590 |

Пациенты, проживающие на юге Тюменской области, n = 3089 |

p |

Пациенты, проживающие на севере Тюменской области, n = 2274 |

Пациенты, проживающие на юге Тюменской области, n = 2274 |

p |

|

|

Нормальная геометрия ЛЖ, % |

793 (31) |

813 (26) |

< 0,001 |

673 (30) |

664 (29) |

0,800 |

|

Концентрическое ремоделирование ЛЖ, % |

438 (17) |

546 (18) |

0,500 |

383 (17) |

398 (18) |

0,600 |

|

Концентрическая гипертрофия ЛЖ, % |

575 (22) |

895 (29) |

< 0,001 |

535 (24) |

586 (26) |

0,084 |

|

Эксцентрическая гипертрофия ЛЖ, % |

784 (30) |

835 (27) |

0,008 |

683 (30) |

626 (28) |

0,062 |

|

Фракция выброса ЛЖ, % |

53,0 ± 9,0 |

54,0 ± 9,0 |

< 0,001 |

53,6 ± 8,6 |

54,2 ± 8,7 |

0,074 |

|

Диаметр ЛП, мм |

42,0 ± 5,0 |

42,0 ± 9,0 |

0,500 |

42,0 ± 5,0 |

42,0 ± 5,0 |

0,300 |

|

Индекс ЛП, мм/м² |

20,8 ± 2,5 |

21,2 ± 4,5 |

< 0,001 |

20,8 ± 2,5 |

21,0 ± 2,5 |

0,058 |

|

КДР ПЖ, мм |

26,0 ± 3,0 |

25,0 ± 3,0 |

< 0,001 |

26,0 ± 3,0 |

25,0 ± 3,0 |

< 0,001 |

|

Индекс КДР ПЖ, мм/м² |

12,7 ± 1,6 |

12,9 ± 1,6 |

< 0,001 |

12,8 ± 1,7 |

12,8 ± 1,6 |

0,600 |

Примечание: PSM – Propensity Score Matching (сопоставление индексов склонностей), МЖП – межжелудочковая перегородка, ЗСЛЖ – задняя стенка левого желудочка, КДР – конечно-диастолический размер, ЛЖ – левый желудочек, ЛП – левое предсердие, ПЖ – правый желудочек.

Обсуждение

Полученные в настоящем исследовании результаты продемонстрировали, что у пациентов с верифицированной ИБС, постоянно проживающих на севере Тюменской области, более часто выявлялся коронарный атеросклероз. При этом в сравнении с больными ЮТО поражение носило более комплексный характер. Полученные результаты позволяют предположить наличие неблагоприятного влияния природно-климатических факторов Севера на раннее развитие и быстрое прогрессирование атеросклеротического поражения коронарных артерий. Однако необходимо учитывать, что суровые природно-климатические условия также могут оказывать значительное влияние на образ жизни, пищевое поведение и психоэмоциональное состояние пациентов [14].

Особенности течения ИБС у лиц, проживающих в условиях Арктики, изучаются не один десяток лет [1]. Ранее было показано, что многососудистое поражение коронарных артерий статистически значимо чаще определялось у пришлого населения Якутии в сравнении с коренными жителями [15]. Это является еще одним косвенным подтверждением влияния неблагоприятных природно-климатических условий на развитие коронарного атеросклероза у пришлого населения. Несмотря на то, что в настоящей работе мы не проводили сравнения коренного и пришлого населения КС, вероятно, коренные жители имеют более выраженные генетически детерминированные механизмы адаптации к суровым условиям окружающей среды.

Известно, что ИБС у больных с многососудистым поражением коронарных артерий ассоциируется со снижением сократительной способности сердца и приводит к развитию хронической сердечной недостаточности [16]. В нашем исследовании ФВ ЛЖ находилась в диапазоне нормальных значений в обеих группах, но при этом у больных, проживающих на севере Тюменской области, была выявлена тенденция к ее снижению. Эти изменения, вероятно, были обусловлены более комплексным поражением коронарного русла.

АГ является доказанным фактором риска развития гипертрофии миокарда ЛЖ [17]. В настоящем исследовании, несмотря на одинаково высокую распространенность АГ в сравниваемых группах, у пациентов на КС наблюдалась тенденция к снижению частоты концентрической гипертрофии и увеличению частоты эксцентрической гипертрофии миокарда ЛЖ.

Обращает на себя внимание тот факт, что при одинаковой частоте ИМ в анамнезе у пациентов, проживающих в условиях КС, вероятность наличия окклюзионного поражения коронарного русла была статистически значимо выше. При этом по частоте эндоваскулярной реваскуляризации в анамнезе, в том числе по поводу острого ИМ, группы были сопоставимы. Теоретически полученные различия в частоте окклюзионного поражения коронарного русла могут быть обусловлены отличающимися сценариями в патогенезе развития сосудистых катастроф коронарных артерий. Современные литературные данные указывают на то, что при разрыве или эрозии атеросклеротической бляшки в коронарной артерии возникает тромбоз, при этом он может быть тотальным или частично ограничивающим просвет артерии. Более того, тромботическая реакция на разрыв бляшки динамична и зависит от взаимодействия между фибринолитическими процессами в организме [18]. Теоретически даже тотальные тромботические окклюзии коронарных артерий при определенных условиях способны самостоятельно река-нализироваться под воздействием эндогенных фибринолитических систем.

Вероятно, в группе пациентов, проживающих в условиях КС, совокупность природно-климатических факторов способствует развитию стойкого, тотального тромбоза коронарной артерии без динамики к ее дальнейшей реканализации. Эта гипотеза представляется актуальной и требует дальнейшего изучения, поскольку на данный момент распространенность окклюзии коронарной артерии у больных ИБС весьма вариабельна на различных территориях и находится в пределах значений от 20 до 50% [19].

Выводы

У пациентов с верифицированной ИБС, проживающих в условиях КС, определяется более частое и выраженное атеросклеротическое поражение коронарного русла. Данные патологические изменения, вероятно, обусловлены комплексным воздействием неблагоприятных природно-климатических факторов окружающей среды.

Список литературы Особенности коронарного атеросклероза у пациентов с ишемической болезнью сердца, проживающих на Крайнем Севере

- Корчин В.И., Корчина Т.Я., Терникова Е.М., Бикбулатова Л.Н., Лапенко В.В. Влияние климатогеографических факторов Ямало-Ненецкого автономного округа на здоровье населения (обзор). Журн. мед.-биол. исследований. 2021;9(1):77-88. https://doi.org/10.37482/2687-1491-Z046.

- Шуркевич Н.П., Ветошкин А.С., Гапон Л.И., Дьячков С.М., Губин Д.Г. Прогностическая значимость нарушений хронотипа суточного ритма артериального давления у нормотензивных лиц в условиях вахты на Крайнем Севере. Артериальная гипертензия. 2017;23(1):36-46. https://doi.org/10.18705/1607-419X-201723-1-36-46.

- Хаснулин В.И. Психонейрогуморальные взаимоотношения и артериальная гипертензия у людей, работающих на Севере вахтовым методом. Бюл. СО РАМН. 2010;30(3):78-85.

- Карпин В.А. Медицинская экология Севера: актуальность, достижения и перспективы (обзор литературы). Экология человека. 2021;(8):4-11. https://doi.org/10.33396/1728-0869-2021-8-4-11.

- Марасанов А.В., Стехин А.А., Яковлева Г.В. Подход к обеспечению здоровьесбережения населения Арктической зоны Российской Федерации (обзор). Журн. мед.-биол. исследований. 2021;9(2):201-212. https://doi.org/10.37482/2687-1491-Z058.

- Попова Е.К., Архипова Н.С., Попов И.О. Предикторы риска ишемической болезни сердца у мужчин старшей возрастной группы, проживающих в условиях Крайнего Севера. Экология человека. 2020;27(2):4-11. https://doi.org/10.33396/17280869-2020-2-4-11.

- Kuznetsov V.A., Yaroslavskaya E.I., Bessonova M.I., Bessonov I.S., Zyrianov I.P., Kolunin G.V. et al. Clinical manifestations and risk factors of coronary artery disease in patients with diabetes mellitus in western Siberia. Int. J. Circumpolar Health. 2010;69(3):278-284. https://doi.org/10.3402/ijch.v69i3.17617.

- Shurkevich N.P., Vetoshkin A.S., Gapon L.I., Gubin D.G. Structural changes in myocardium and 24-hour blood pressure profile in subjects with arterial hypertension studies during shift work in far north. Eur. Heart J. 2018;39(S1):ehy565.P2853. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy565.P2853.

- Шуркевич Н. П., Ветошкин А. С., Гапон Л. И., Дьячков С. М., Симонян А. А. Взаимосвязь сосудистой и сердечной ригидности у больных артериальной гипертензией в условиях вахты в Арктическом регионе. Артериальная гипертензия. 2022;28(2):167-177. https://doi.org/10.18705/1607-419X-2022-28-2-167-177.

- Кобалава Ж.Д., Конради А.О., Недогода С.В., Шляхто Е.В., Арутюнов Г.П., Баранова Е.И. и др. Артериальная гипертензия у взрослых. Клинические рекомендации, 2020. Российский кардиологический журнал. 2020;25(3):3786. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2020-3-3786.

- Кривощеков С.Г. Труд и здоровье человека в Арктике. Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Медико-биологические науки. 2016;(4):84-93. https://doi.org/10.17238/issn2308-3174.2016.4.90.

- Кузнецов В.А., Зырянов И.П., Колунин Г.В., Криночкин Д.В., Семухин М.В., Панин А.В. и др. Регистр проведенных операций коронарной ангиографии (база данных). Свидетельство: 010620075. Заявка: 2009620515. 2010.

- Бабуков Р.М., Бартош Ф.Л. Сравнение эхокардиографических методик Тейхольца и Симпсона в оценке систолической функции левого желудочка у больных ишемической болезнью сердца. Лучевая диагностика и терапия. 2015;(1):76-81.

- Корнеева Е.В., Трекина Н.Е., Мамина А.А. Влияние пищевого поведения и физической активности на развитие метаболического синдрома у молодого трудоспособного населения, длительно проживающего в условиях Крайнего Севера. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2015;14(1):41-46. https://doi.org/10.15829/17288800-2015-1-41-46.

- Махарова Н.В. Захаров П.И., Томская Т.Ю., Бугаев Г.Д. Этнические особенности атеросклероза коронарных артерий и частота перенесенного инфаркта миокарда у жителей РС(Я). Вестн. СВФУ. 2011;8(1):69-73.

- Mamas M.A., Anderson S.G., O'Kane P.D., Keavney B., Nolan J., Oldroyd K.G. et al. British Cardiovascular Intervention Society and the National Institute for Cardiovascular Outcomes Research. Impact of left ventricular function in relation to procedural outcomes following percutaneous coronary intervention: insights from the British Cardiovascular Intervention Society. Eur. Heart J. 2014;35(43):3004-12a. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehu303.

- Williams B., Mancia G., Spiering W., Agabiti Rosei E., Azizi M., Burnier M. et al. ESC Scientific Document Group. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur. Heart J. 2018;39(33):3021-3104. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy339.

- Власов Т.Д., Яшин С.М. Артериальные и венозные тромбозы. Всегда ли применима триада Вирхова? Регионарное кровообращение и микроциркуляция. 2022;21(1):78-86. https://doi.org/10.24884/1682-6655-2022-21-1-78-86.

- Koelbl C.O., Nedeljkovic Z.S., Jacobs A.K. Coronary chronic total occlusion (CTO): A Review. Rev. Cardiovasc. Med. 2018;19(1):33-39. https://doi.org/10.31083/j.rcm.2018.01.896.