Особенности костеобразования при удлинении голени автоматическими дистракторами с темпом 3 мм за 180 приемов (экспериментальное исследование)

Автор: Шевцов В.И., Ерофеев С.А., Горбач Е.Н., Еманов А.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2006 года.

Бесплатный доступ

В эксперименте изучали регенерацию костной ткани при удлинении голени у собак с темпом 3 мм в условиях круглосуточной высокодробной автоматической дистракции. К концу дистракции (10 суток) регенерат имел форму песочных часов. Высокая (до 10-15 мм) соединительнотканная прослойка была представлена фибриллами, значительным количеством сформированных капилляров и тонкими коллагеновыми волокнами, имеющими слабое ШИК-положительное окрашивание, между ними располагались тяжи малодифференцированных фибробластоподобных клеток, обладающие остеогенной потенцией. Все эти факторы способствовали быстрому замещению прослойки костной тканью после прекращения дистракции и формированию через 30 суток фиксации эндостального костного регенерата и непрерывной корковой пластинки. Общий срок остеосинтеза в этих экспериментах составил 45 суток. Полученные результаты позволяют рекомендовать данную методику в клинику для сокращения сроков лечения больных при удлинении конечностей.

Эксперимент, автоматическая дистракция, темп 3 мм, костеообразование

Короткий адрес: https://sciup.org/142120866

IDR: 142120866

Текст научной статьи Особенности костеобразования при удлинении голени автоматическими дистракторами с темпом 3 мм за 180 приемов (экспериментальное исследование)

В поддержании активного остеогенеза и адекватного кровоснабжения в процессе удлинения конечности определенную роль играют такие механические факторы, как темп и дробность дистракции. Возможность воспроизведения основных особенностей роста костей имеет не только практическое, но и важное теоретическое значение [9]. В ряде экспериментальных работ [7, 13, 15, 19, 23, 26, 27] изучалось влияние суточного темпа дистракции на остеогенез. Установлено, что при темпе удлинения 2 мм в день при ручной подкрутке прирост костного регенерата отстает от увеличения диастаза. Он заполняется преимущественно фиброзной тканью, нередко с кистозными полостями и участками хондроидной ткани в верхушечных отделах регенерата [4, 5, 11, 20], что отрицательно влияет на дальнейший процесс оссификации и перестройки дистракционного регенерата. На основании экспериментальных исследований был сделан вывод о том, что высокий уровень костеобразования при дистракции возможен лишь при определенном суточном темпе, не превышающем скорость новообразования костной ткани [31, 32]. Некоторые исследователи при оценке регенерата не обнаружили ухудшения дистракционного остеогенеза с увеличением темпа дистракции [17] даже при одномоментной дистракции кости на 2 мм [33].

Одним из способов достижения лучших результатов при удлинении нижних конечностей является использование автоматической круглосуточной высокодробной дистракции, когда ритм удлинения близок к естественному росту конечности [10]. В этих условиях адаптационнорегенераторные процессы в тканях удлиняемой конечности протекают более благоприятно, что доказано экспериментально-клиническими исследованиями [1, 6, 8, 14, 16, 21, 25].

В настоящей работе целью исследования явилось изучение регенерации костной ткани при удлинении голени у собак с темпом 3 мм в условиях круглосуточной высокодробной автоматической дистракции.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Эксперименты выполнены на 12 взрослых беспородных собаках, которым через 5 суток после закрытой флексионной остеоклазии производили удлинение голени с темпом 3 мм в сутки за 180 приемов. Для удлинения конечности использовали автоматизированный компрессионно-дистракционный аппарат, включающий в себя собственно аппарат Илизарова и автодистракторы [2]. Аппарат работает в соответствии с заданным режимом дистракции, который осуществляется электронным блоком управления. Период дистракции составил 10

суток. Период последующей фиксации отломков в достигнутом положении продолжался до формирования в регенерате непрерывной кортикальной пластинки. Собак выводили из опыта передозировкой барбитуратов через 10 суток дистракции, 30 суток фиксации и 30 суток после снятия аппарата. Содержание животных, оперативные вмешательства и эвтаназию осуществляли согласно приказу МЗ СССР № 755, 1977 г. Методы исследования: рентгенологический, гистологический и гистохимический.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

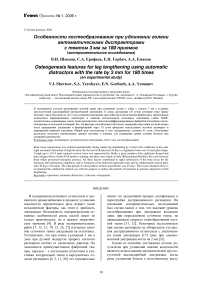

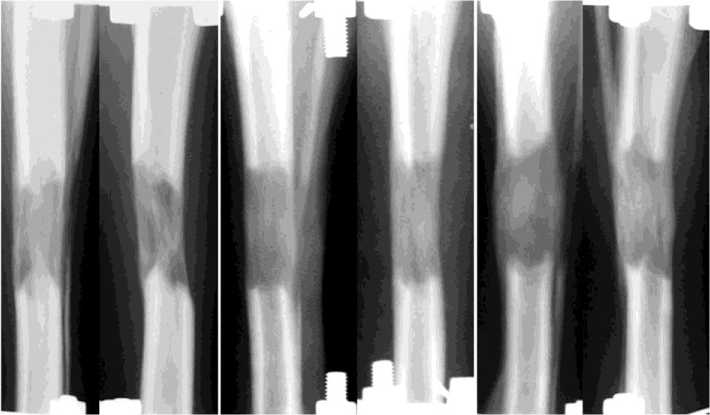

Через 10 суток дистракции (конец дистракции, 12 собак) регенерат имел форму песочных часов (рис. 1). Диастаз достигал 29,6±0,37 мм, поперечник регенерата в большинстве опытов был меньше поперечника прилежащих концов отломков на 12 мм. Костные отделы регенерата были преимущественно продольно-исчерченной структуры, их протяженность составляла 5-15 мм. Высота срединной зоны просветления в центре регенерата была в среднем 3 мм, а по периферии 12-15 мм. По периферии регенерата в диастазе определялись периостальные тени, но не было отмечено их слияния с эндостальными тенями костных отделов регенерата. Периостальные наслоения на фрагментах были отмечены во всех опытах. На проксимальном отломке они определялись в равной степени со всех сторон, протяженность составила 13,6±1,1, на дистальном - они были преимущественно с медиальной и задней поверхностей, протяженностью - 15,54±1,7, толщиной 0,5-2 мм. У большинства собак в костномозговой полости отломков определялись тени эндостальной реакции протяженностью 13-24 мм.

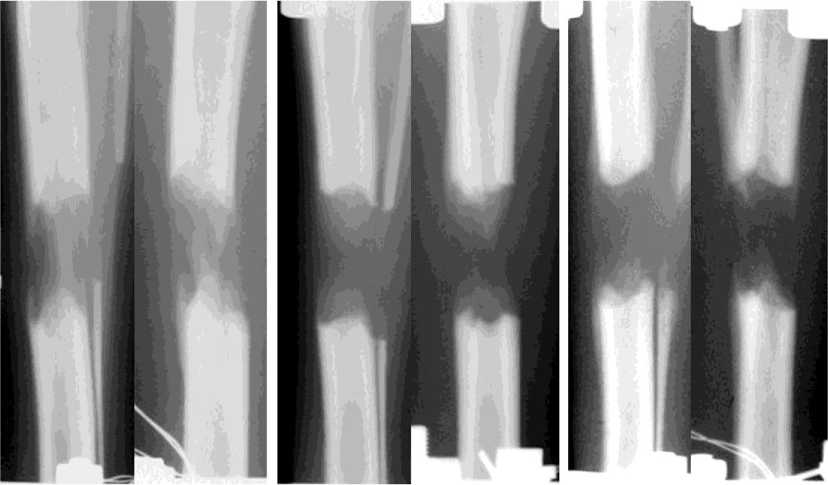

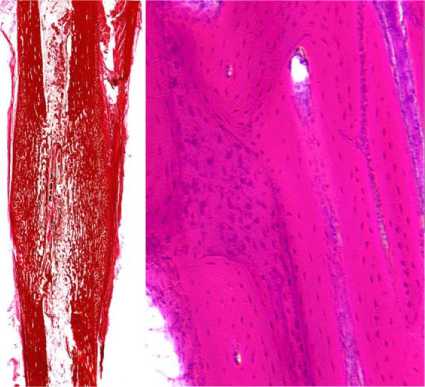

Гистологически к этому сроку регенерат имел зональное строение (рис. 2, а), его костные отделы были представлены мелкоячеистой губчатой костной тканью незрелого типа, образующейся преимущественно за счет эндостального остеогенеза (рис. 2, б). Формирующие их трабекулы имели вытянутую игольчатую форму. На поверхности трабекул плотно располагались молодые остеобласты, окруженные остеоидом. Значительная часть интермедиарного пространства, ограниченного периостом, была заполнена гематомой и грануляционной тканью. Так называемая «зона роста» была представлена тонкими вытянутыми параллельно вектору растяжения колла- геновыми волокнами и расположенными между ними тяжами малодифференцированных фибробластоподобных клеток, вокруг которых обнаруживался неоформленный фибриллярный матрикс (рис. 2, в). Большая часть коллагеновых волокон имела слабое ШИК-положительное окрашивание, которое становилось более интенсивным в периферических зонах в проксимальном и дистальном направлениях. В этой области отмечалось значительное количество новообразованных капилляров (рис. 2, г), что свидетельствовало об активном процессе ангиогенеза.

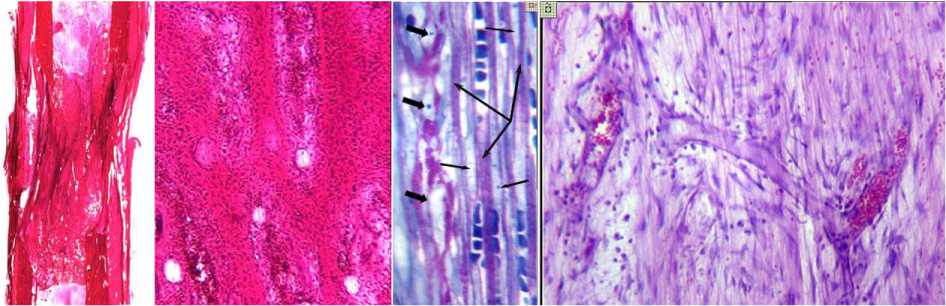

Через 15 дней фиксации (30 дней опыта, 7 собак, рис. 3) регенерат приобретал бочкообразную форму, его поперечник был больше поперечника прилежащих отломков на 1-4 мм. В двух случаях регенерат утрачивал зональное строение и имел гомогенную структуру (собаки № 2320, 2494). В остальных опытах прослеживалось зональное строение, при этом протяженность костных отделов регенерата была 13-17 мм. На месте «зоны роста» регенерата определялись единичные участки просветления высотой 2-4 мм, она была интенсивно пересечена тенями костных трабекул, объединяющихся в костные «мостики». Только в одном случае (собака № 2564) большая часть прослойки оставалась незамещенной, но ее высота не превышала 3-4 мм. Регенерат сохранял продольно-исчерченную структуру. По его периферии со всех сторон определялись тени формирующейся корковой пластинки. В трех опытах тени корковой пластинки с двух сторон полностью перекрывали диастаз. В остальных наблюдениях они прерывались на уровне «зоны роста» и диастаз между ними составлял в основном не более 1 мм. Отмечалось увеличение оптической плотности тени периостальных наслоений на поверхности отломков и их толщины до 3 мм. Эндостальная реакция в костномозговой полости отломков отмечена только в местах проведения спиц. В большинстве случаев в регенерате определяли тени «футляра» вокруг a.nutricia.

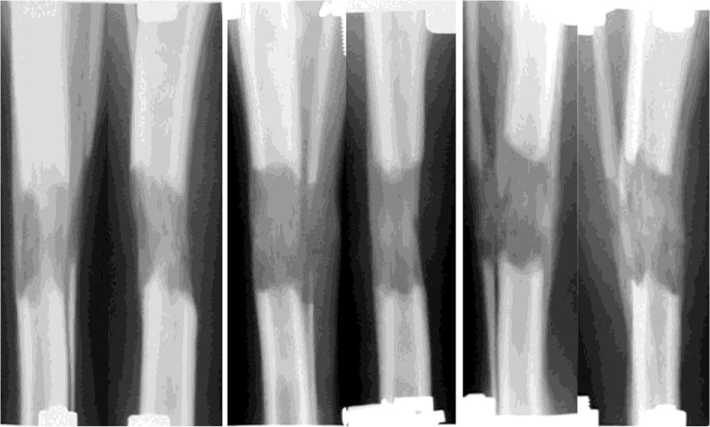

Через 30 дней фиксации (45 дней опыта, 6 собак) только в одном случае (собака № 2564) регенерат имел зональное строение. В этом опыте срединная зона просветления, разделяющая костные отделы регенерата, имела высоту 1-3 мм, при этом на одну вторую поперечника она была замещена интенсивно пересекающими ее тенями костных трабекул. В остальных наблюдениях диастаз был полностью заполнен регенератом гомогенной структуры, не имеющим зонального строения (рис. 4). В большинстве случаев новообразованный участок диафиза сохранял бочко- образную форму, его поперечник был больше концов отломков на 1-4 мм. На месте прослойки отмечали более плотную тень, а у основания костных отделов выявляли участки просветления протяженностью 5-13 мм. В двух случаях отмечена единая костномозговая полость. По периферии регенерата тени корковой пластинки были более плотные, их толщина достигала 2-3 мм. В трех опытах корковая пластинка полностью перекрывала диастаз с 2-3 сторон, а в двух – с 4 сторон. Тени периостальных наслоений резорбировались и определялись в основном на медиальной поверхности отломков. Менее четкими становились тени «футляра» a. nutricia. У концов отломков наблюдали умеренные явления резорбции. В четырех опытах в этот срок после проведения клинической пробы был снят аппарат.

№ 2320

№ 2494

№ 2543

Рис. 1. Рентгенограммы, дистракция 10 суток. Костеобразование при удлинении голени автоматическими дистракторами с темпом 3 мм за 180 приемов

Рис. 2. Гистоструктура регенерата в срок 10 суток дистракции при удлинении голени автоматическими дистракторами с темпом 3 мм за 180 приемов: а) гистотопограмма; б) микрофото - участок костного отдела регенерата, ув. 6,3 10; в) микрофото – малодифференцированные фибробластоподобные клетки (короткие тонкие стрелки), клетки в цитоплазме которых присутствовали гранулы ШИК-положительного вещества (толстые стрелки) и ШИК-положительно окрашенные коллагеновые волокна (длинные тонкие стрелки), формирующие соединительнотканную прослойку ув. 40 1,6 10.г) микрофото – сосуды микроциркуляторного русла в зоне соединительнотканной прослойки, окр. гематоксилином и эозином, ув. 6,3 10; окр. метиленовым синим – ШИК

№ 2320 № 2494 № 2543

Рис. 3. Рентгенограммы, фиксация 15 суток. Регенерат утратил зональное строение

№ 2320 № 2494 № 2543

Рис. 4. Рентгенограммы, фиксация 30 суток, день снятия аппарата. Диастаз полностью замещен костной тканью, формируются непрерывная корковая пластинка и костномозговая полость

На гистотопограммах регенерат был представлен мелкоячеистой губчатой костной тканью, имеющей разную степень зрелости (рис. 5). Ближе к концам отломков образовывалась пластинчатая кость. По наружной поверхности сохранялась узкая ( 1 мм) зона соединительной ткани. Периостальный остеогенез протекал активно, в результате чего регенерат приобретал бочонкообразную форму. В корковой пластинке отломков обнаруживались мелкие резорбционные полости, на поверхности отломков – периостальные наслоения губчатой костной ткани толщиной 1,5-2 мм.

Через месяц после снятия аппарата (СЭ 75 дней, 3 собаки) ось кости правильная, фрактур регенерата отмечено не было (рис. 6, а, б). В результате перестроечных процессов в двух случаях поперечник регенерата был равен попе- речнику отломков, а в одном сохранял бочкообразную форму. Структура регенерата была гомогенной, плотность тени новообразованной корковой пластинки приближалась к материнской. Явления остеопороза не прогрессировали.

Гистологически в этот срок регенерат состоял преимущественно из костной ткани пластинчатого типа. Он был образован за счет эндостального и периостального остеогенеза и по диаметру превосходил прилежащие отломки. Продолжался процесс перестройки, заключающийся в компак-тизации губчатой костной ткани по периферии регенерата и резорбции эндостального костного отдела регенерата, что способствовало формированию корковой пластинки и костномозговой полости, содержащей кроветворно-жировой мозг (рис. 6, в, г). На поверхности отломков определялись периостальные наслоения, подвергающиеся резорбции.

Рис. 5. Гистоструктура регенерата через 30 суток фиксации. Гистотопограмма, окр. пикрофуксином по Ван-Гизону

а) № 2320 б) № 2643

в) № 2494 г)

Рис. 6. После снятия аппарата 1 месяц: а, б – рентгенограммы; в гистотопограмма; г микрофото, формирование корковой пластинки регенерата, ув. 6,3 10; окр. гематоксилином и эозином

Таким образом, проведенные исследования показали, что при автоматическом удлинении диафиза большеберцовой кости с применением высокого суточного темпа (3 мм) к концу дистракции (10 суток) регенерат имел форму песочных часов. Высота соединительнотканной прослойки по периферии достигала 10-15 мм, а в центре регенерата не более 5 мм. Она была представлена вытянутыми параллельно вектору растяжения тонкими коллагеновыми волокнами и фибриллами, между которыми располагались тяжи малодифференцированных фибробластоподобных клеток. Гистохимическое окрашивание полутонких срезов показало, что некоторые волокна имели слабое ШИК-положительное окрашивание, которое, как известно, является специфичным для гликогена – источника гексо-зо-фосфорного эфира и сиалогликопротеинов, участвующих в процессе минерализации формирующегося костного матрикса [22, 18]. Следовательно, малодифференцированные фибробластоподобные клетки срединной прослойки регенерата, синтезирующие эти вещества, обладали остеогенной потенцией. Однако окончательная их дифференцировка в остеогенном направлении подавлялась воздействием дистракции, что ранее было отмечено и другими авторами [12]. В некоторых исследованиях это явление оценивается как «феномен пластичности» соединительнотканных клеток, при этом отмечено существование клеток промежуточного фенотипа [29, 30]. О низкой степени дифференцированности клеток «зоны роста» дистракционного регенерата и последующей возможности их дифференцироваться в остеогенном направлении сообщалось и в более ранних работах, посвященных изучению проблемы остеогенеза в условиях чрескостного дистракционного остеосинтеза [28]. Возможно, что в данном случае клетки прослойки представляют промежуточный фенотип между остеогенными и фибробластными клетками. Этот факт объясняет быстрое формирование эндостального костного регенерата уже в период фиксации.

Проведенные ранее исследования показали, что при длительном периоде дистракции характерен медленный темп оссификации соединительнотканной прослойки регенерата, что объяснялось редукцией капиллярной сети и огрублением коллагеновых волокон [28]. Применение высокого суточного темпа автоматического удлинения значительно сокращает срок необходимой дистракции. К концу этого периода коллагеновые волокна, формирующие срединную прослойку регенерата, не успевают полностью созреть, что способствует их быстрой оссифи-кации после прекращения воздействия растягивающих усилий.

Присутствие в соединительнотканной прослойке значительного количества сформирован- ных капилляров свидетельствовало о хорошей оксигенации этого участка регенерата, что оказывало влияние на обменные и функциональные процессы клеток, способствовало их дифференциации в остеогенном направлении. Периваскулярные клетки, располагающиеся по ходу сосудов, также являлись одним из источников остеобластов, участвующих в минерализации волокон прослойки [24, 18]. Все эти факторы в данных экспериментах также способствовали быстрому замещению прослойки костной тканью после прекращения дистракции и формированию через 30 суток фиксации эндостального костного регенерата и непрерывной корковой пластинки. В результате активно протекающего периостального остеогенеза регенерат приобре- тал бочонкообразную форму. Наличие обширных периостальных наслоений в этот период можно объяснить хорошей васкуляризацией надкостницы, в которой в период дистракции наблюдался активный процесс ангиогенеза. Рентгенологическое состояние регенерата и клиническая проба позволяли снимать аппарат в этот срок. Общий срок остеосинтеза при удлинении конечности на 3 см (без дополнительных способов стимуляции остеогенеза) составил 45 суток. В периоде после снятия аппарата мы не наблюдали фрактур регенерата.

Полученные результаты позволяют рекомендовать данную методику в клинику для сокращения сроков лечения больных при удлинении конечностей.