Особенности культурного слоя и поселенческие объекты на стоянке верхнего палеолита Рахат (слой 2) в Юго-Восточном Казахстане

Автор: Ожерельев Д.В., Джасыбаев Е.А., Мамиров Т.Б.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 262, 2021 года.

Бесплатный доступ

История изучения верхнего палеолита Казахстана начинается с 1940-х гг. К сегодняшнему моменту открыты единицы стоянок с погребенными культурными останками. На некоторых из них в разное время фиксировались уровни обитания с остатками поселений, содержавших углубленные очаги, кострища, прокалы и т. д. Но подробные публикации этих материалов отсутствуют. Неудовлетворительная сохранность органических останков и продуктов горения в лессовидных суглинках мешали полноценному изучению и уверенной интерпретации различного рода объектов. В 2019 г. на стоянке Рахат удалось обнаружить культурные слои (слои 1-3) с каменными находками и археологическими объектами в виде ям различной функциональной принадлежности. В статье делается попытка обследовать и структурировать объекты с выделением жилой площадки в наиболее информативном культурном слое 2. В совокупном единстве каменный инвентарь из слоев 1-3 стоянки Рахат находит аналогии среди памятников начала эпипалеолита Ближнего Востока и Средней Азии (кебаран, ранний зарзиан, ~20-18 тыс. л. н.).

Верхний палеолит, казахстан, культурный слой, очаг, стоянка, каменная индустрия

Короткий адрес: https://sciup.org/143176022

IDR: 143176022 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.262

Текст научной статьи Особенности культурного слоя и поселенческие объекты на стоянке верхнего палеолита Рахат (слой 2) в Юго-Восточном Казахстане

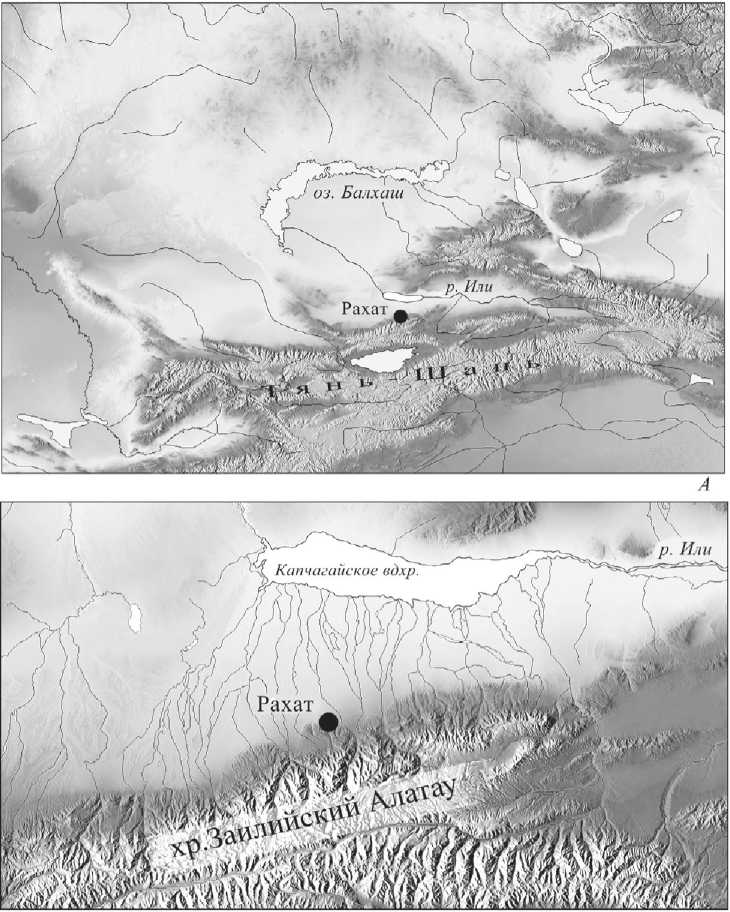

Верхнепалеолитическая стоянка Рахат расположена на территории Юго-Восточного Казахстана в предгорной зоне Заилийского Алатау – одного из северных хребтов центральной части горной системы Тянь-Шань (рис. 1: А ). Юго-Восточный Казахстан являлся вплоть до недавних пор «белым пятном» в изучении

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 20-09-00285.

Б

Рис. 1. Cтоянка Рахат

А – местоположение по отношению к горной системе Тянь-Шань; Б – расположение стоянки в северных предгорьях Заилийского Алатау водосборного бассейна р. Или

Рис. 2. Локализация стоянки Рахат в одноименном ущелье каменного века всей Центральной Азии. На его огромной территории было известно лишь одно среднепалеолитическое местонахождение открытого (наземного) типа – Актогай (Артюхова, 1992). Основной причиной такого состояния являлось отсутствие целенаправленных поисковых работ в регионе. Однако начиная с середины 2000-х гг. южные районы Юго-Восточного Казахстана входят в область внимания и интереса специалистов-археологов. Одним из наиболее перспективных районов обследования в первую очередь стали северные склоны Заилийского Алатау. В результате планомерных разведок здесь было обнаружено несколько пунктов находок и погребенных стоянок, в частности, многослойные стоянки Майбулак и Рахат (Мамиров, 2007; Ожерельев, 2007; Таймагамбе-тов, Ожерельев, 2009).

Стоянка Рахат была обнаружена в 2006 г., однако полноценные ее исследования начались с 2018 г. совместной российско-казахстанской экспедицией Института археологии РАН (Москва) и Института археологии им. А. Х. Маргулана (Алматы). Памятник находится на правом берегу одноименной реки при выходе ее из ущелья (рис. 1: Б ; 2). Культурные слои были найдены в плейстоценовых лессовидных суглинках, покрывающих северные склоны хребта ( Ломонович , 1957). Стоянка представляет собой аварийный объект, она разрушалась в течение многих лет при добыче суглинка местным населением в качестве строительного материала. Первоначальные раскопки памятника в 2018 г. были сосредоточены на стратиграфическом обследовании и установлении степени его научной перспективности. В этой связи разведочной траншеей шириной 1 м, заложенной в обнажение склона, и шурфом у его основания была полностью вскрыта вся

Рис. 3. Стоянка Рахат.

Раскоп 2019 г. после разборки культурных отложений слоев 1–3. Вид с юга (фото Р. Йовица)

толща отложений стоянки, включающая 13 м лессовидных суглинков. Предварительно были выделены две погребенные палеопочвы и 8 культурных слоев, часть из которых уже на первом этапе исследований были определены в качестве уровней обитания ( Ожерельев и др. , 2019).

В 2019 г. разведочная траншея была расширена до раскопа площадью 48 кв. м (рис. 3). Раскопками исследовались культурные слои 1–3, расположенные в серовато-коричневом слое суглинка (литологический слой № 4). Данный слой залегает на глубинах -4,05/-7,80 м от условного нулевого репера, и на основании первоначальных наблюдений он представляется неоднородным. На отметках -6,0/-7,50 м литологический слой 4 выглядит более темным и опесчаненным с резким увеличением количества раковин наземных моллюсков и включением рассеянных по слою единичных углей. Находки из культурных слоев 1–3

вложены в эту более темную часть суглинка на глубинах -6,40/-7,10 м. Культурный слой 1 содержит единичные каменные изделия и прокалы красновато-серого цвета. Вероятно, слой характеризует остатки кратковременного посещения на заключительном этапе функционирования стоянки. Основной интерес вызывают культурные слои 2 и 3. Слои представляют собой сохранившиеся поверхности обитания древнего поселения, разделенные относительно стерильным суглинком мощностью около 10–15 см.

Основными маркирующими признаками уровней обитания на стоянке Рахат являются объекты, характерные для многих других погребенных стоянок верхнего палеолита открытого типа. При первоначальном обнаружении они проявляют себя в виде буровато-серых, красновато-серых, иногда с углями, пятен. В Южном Казахстане и в Средней Азии многочисленные объекты в виде прокалов, кострищ, очажных и углистых пятен были обнаружены на стоянках им. Ч. Ч. Валиханова, Ачисайская, Майбулак, Шугноу, Самаркандская ( Алпысбаев , 1979; Таймагам-бетов , 1990; Таймагамбетов, Ожерельев , 2009; Лев , 1967; Джуракулов , 1987; Ранов , 1973; Колобова и др. , 2017). Эти памятники содержат сохранившиеся древние уровни обитания, археологический материал в которых непереотложен. Несмотря на многочисленность этих объектов, до сих пор фактически отсутствовали подробные их описания и чертежи (за исключением общих планов). В результате формируется поверхностное и запутанное мнение о характере культурного слоя на этих стоянках и археологических объектах в нем. Часть из таких обнаруживаемых объектов, вероятно, относится к остаткам наземных кострищ, углистым выбросам или прокалам. Другая часть, о чем есть общие указания и в публикациях, может представлять собой углубленные объекты – очажные ямы, ямы-хранилища, остатки жилой конструкции в виде столбовых ям и т. д. Но ввиду неудовлетворительной сохранности органических останков, продуктов горения в карбонатных лессовидных суглинках, а также отсутствия конструктивных частей типа каменных выкладок бывает технически сложно исследовать и доказать их конкретное функциональное предназначение. Полевые работы 2019 г. на стоянке Рахат предлагают один из таких опытов для региона Северного Тянь-Шаня, где в последние пятнадцать лет открываются новые памятники верхнего палеолита. В предлагаемой статье рассматривается участок культурного слоя 2, где был обнаружен небольшой комплекс поселенческого типа. При изучении археологических материалов использовалось определение культурного слоя в виде «структурного единства… остатков человеческой жизнедеятельности, залегающих в погребенном состоянии» ( Амирханов , 2000).

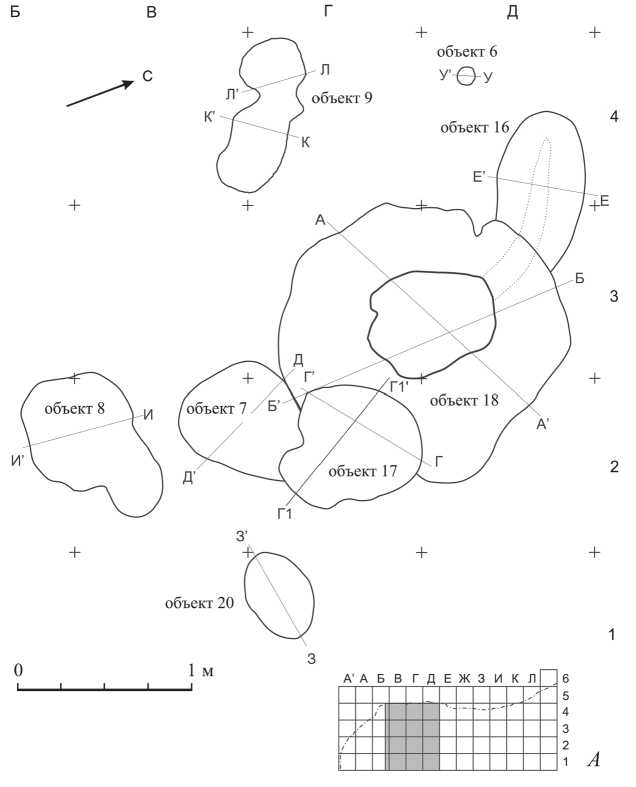

Объекты центральной жилой площадки культурного слоя 2

Поверхность культурного слоя 2 имеют субгоризонтальное залегание, что, по всей видимости, отражает древний рельеф берега реки, на котором существовала стоянка. В средней и южной частях вскрытого раскопками участка (кв. Б-Д-1–5) располагалась одна из центральных зон стоянки. Именно здесь выявлены основные поселенческие объекты (очажная яма, приочажные ямы, углистое пятно и т. д.). Северная часть (кв. И-М-1–5) испытывала возраставший

Объект 16 (яма с канавообразным углублением)

Объект 9 (приочажная яма)

Е

_6 65 -6,63 -6,64

Л ’ —- Е’

-6,72

-6,56

Объект 7 (углистый выброс)

-6,61

-6,61

-6,66

Б

Объект 8 (приочажная яма)

Объект 20 (приочажная яма)

-6,70 -6,70

-6,76

Объект 6

-6,40 У^Ь-У’

уклон к северу и была, видимо, менее удобна для постоянного обитания. Характерно, что увеличение угла наклона к северу отражено и в современной форме рельефа.

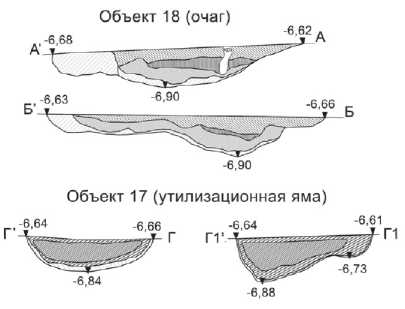

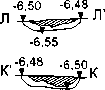

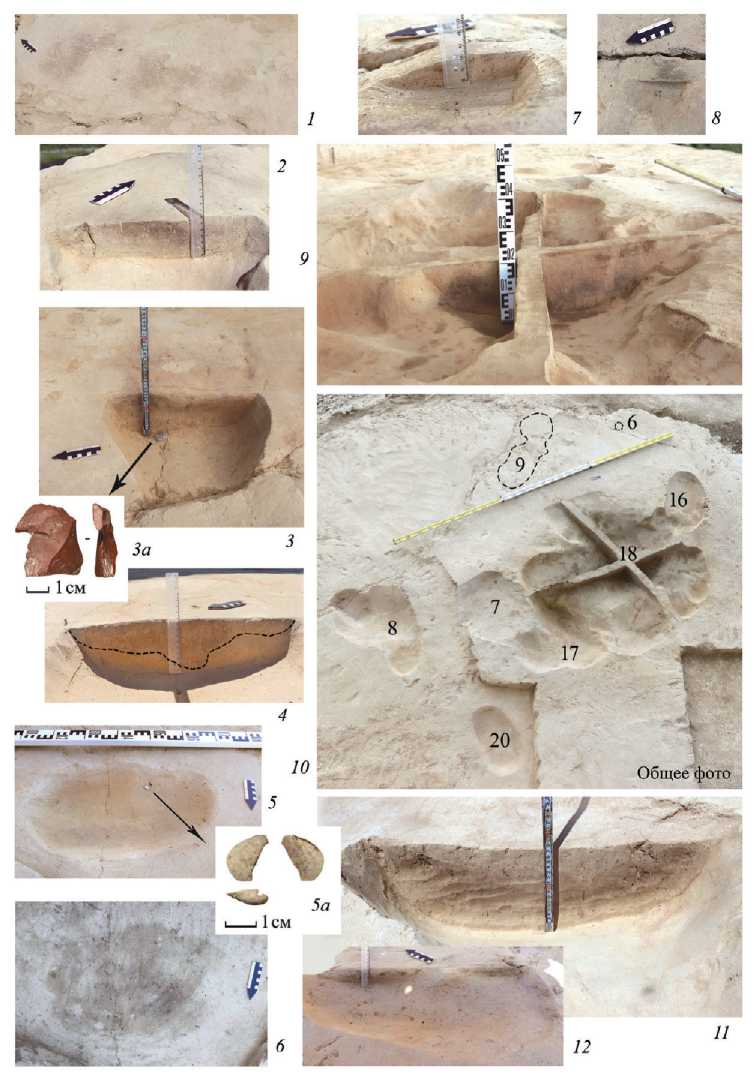

Всего в слое 2 было выявлено двенадцать объектов. Большая часть из них являются углубленными. Два объекта определяются как очажные ямы. Это объекты № 10 и № 18 в слое 2. Наиболее информативным с точки зрения конструкции является объект 18. Очаг представляет собой достаточно сложный объект, объединяющий три структурные единицы (рис. 4: Б ; 5: 10 ):

Центральная часть – сам очаг (объект 18).

Яма со следами прокала и с угольками (объект 16), примыкающая к очагу с севера.

Яма в юго-восточной части очага, заполненная темно-бурым суглинком с углями (объект 17), и примыкающее к ней с юго-запада углистое пятно (объект 7).

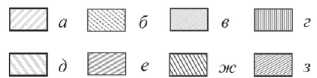

Опишем далее все конструкционные части очага. Очаг (объект 18, рис. 4: Б ; 5: 9, 10 ) был обнаружен в слое 2 (кв. Г-Д-2-3, Г-4; нивелировочные отметки кровли и дна -6,62/-6,90 м). Очаг представляет собой углубленную разновидность подобных объектов без каменной конструкции. В плане он имеет округлую форму. Выделяется более глубокая овальная центральная часть чашеобразной формы и повышающиеся в виде двух ступеней периферийные зоны: северная часть очага с крутой стенкой и южная – более пологая блюдцевидная. Восточная и юго-восточная зоны очага также имеют небольшие округлые (чашеобразные) углубления, служившие, видимо, зонами выброса (эвакуации) золистой массы. Общий размер очажной ямы – 160 × 145 см, максимальная глубина в центре достигает 24 см. Яма имеет небольшой уклон к востоку и северу. В разрезе очаг содержит следующее заполнение. В верхней части представлен светло-серый суглинок, местами с пятнами темно-серого, сажистого суглинка, с углями и зернами коричневого суглинка (мощность 9 см). В средней части – линза красновато-серого плотного суглинка с мелкими углями (мощность – 4 см). Линза расположена только в центральной заглубленной части ямы. Под линзой красновато-серого суглинка фиксируется темно-серый и бурый суглинок с отдельными углями и зернами коричневого суглинка (мощность 8 см). И в основании очага отмечается серовато-коричневый суглинок, светлеющий и теряющий интенсивность книзу (около 3 см).

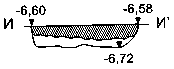

Следующий объект (№ 17) – яма укороченной грушевидной формы (рис. 4: Б ; 5: 10, 11 ). Размеры – 80 × 78 см, глубина – до 24 см. В продольном сечении

Рис. 4 (с. 12). Стоянка Рахат. Слой 2 (полевая нумерация объектов)

А – общий план раскопа (темно-серым цветом выделен участок с очажным комплексом и примыкающеми к нему объектами); Б – чертеж центральной части жилой площадки с археологическими объектами 6–9, 16–18, 20 и разрезами

Условные обозначения : а – серовато-коричневый суглинок с единичными углями; б – светло-серый суглинок с включением темно-серого, сажистого суглинка и углей; в –темно-серый и бурый суглинки с углями; г – красновато-серый плотный суглинок с буровато-серыми пятнами; д – светло-коричневый суглинок с буровато-серыми пятнами; е – светло-бурый суглинок с сероватыми пятнами, зернами коричневого суглинка и углями; ж – светло-бурый суглинок с красным оттенком, зернами светло-коричневого суглинка и единичными углями; з – темно-бурый стемно-серым суглинок, зернами светло-коричневого суглинка и углями

(разрез по линии Г1-Г1') меньшая (юго-восточная) его часть представляет собой ступень, возвышающуюся на 15 см над центральной частью. Заполнение ямы у ступени менее интенсивное, представлено светло-бурым с участками бурого суглинком. Широкая (северо-западная) часть ямы имеет асимметричную чашеобразную форму с небольшим уступом у дна. Северная стенка широкой части ямы крутая. В поперечном сечении (линия Г-Г') эта яма имеет правильную чашеобразную форму. Заполнение в центральной части характеризуется темно-бурым с углями суглинком, от которого заполнение постепенно светлеет: сперва – это светло-бурый суглинок, и по прибортовым участкам – светло-коричневый с сероватыми пятнами суглинок. Предположительно, объект имел предназначение в качестве пекарной либо утилизационной (выгребной) ямы. Об этом говорят следующие признаки – отсутствие прокала в виде красноватого горизонта или линзы, выявленной в очажной яме (объект 18); наличие мощного слоя темно-бурого суглинка с углем; глубина объекта (24 см) и форма в центральной части (глубокая чашеобразная); непосредственная близость очага и незначительное количество хозяйственных отходов (в частности, костей или каменных находок). Эта яма выглядит впущенной в периферийную зону очажной ямы. По нивелировочным отметкам кровля утилизационной ямы залегает немного выше (на 2–3 см) верха очажной ямы. Представляется, что яма объекта 17 была выкопана немногим позже, чем яма объекта 18. Но оба объекта взаимосвязаны между собой и характеризуют разные функциональные части единого хозяйственно-бытового процесса. К западу – юго-западу от утилизационной ямы на уровне ее впуска фиксируется маломощное (3–5 см) углистое пятно овоид-ной (близкой к овалу) формы размером 81 × 64 см (объект 7). Кровля пятна слегка выпуклая. Дно неровное, состоит из двух более интенсивно прокрашенных участков, заполненных светло-бурым суглинком с включением зерен светло-коричневого суглинка и мелких угольков (рис.4: Б ; 5: 12 ). В центральной части верха и в придонной зоне объекта фиксируется светло-коричневый суглинок с сероватыми пятнами и единичными угольками. По всей видимости, объект 7 представляет собой углистый выброс, причем источником выброса может быть как очажная яма, так и утилизационная.

Рис. 5 (с. 14). Стоянка Рахат. Слой 2. Центральная часть жилой площадки с объектами 6–9, 16–18, 20 (полевая нумерация объектов). Фото

1 – пятно неглубокой ямы (объект 9); 2 – объект 9, разрез ямы по линии К-К' (ЮЗ – СВ); 3 – заполнение ямы хоз. назначения (объект 8), разрез по линии И-И' (Ю – С); 3а – отщеп с ретушью в придонной части ямы (объект 8); 4 – заполнение ямы (объект 16), разрез по линии З-З (З – В); 5 – яма хозяйственного назначения (объект 20) после выборки с обломком раковины с отверстием в придонной части ямы; 6 – яма (объект 20) при обнаружении; 7 – разрез небольшой округлой ямы (объект 6), и 8 – ее вид сверху; 9 – очажная яма (объект 18), разрез по линии А-А' (ЮЗ – СВ); 10 – общее фото: ямы жилой площадки после выборки заполнения (объекты 6–9, 16–18, 20; уровень объектов 6 и 9 находился немного выше, представлены их прорисованные контуры); 11 – заполнение утилизационной ямы (объект 17), разрез по линии Г-Г' (ЮЗ – СВ); 12 – разрез углистого выброса (объект 7) по линии Д-Д' (ЮВ – СЗ)

С севера – северо-запада к очажной яме примыкает еще один объект (№ 16), первоначально интерпретированный как самостоятельный прокал, однако в процессе исследования очажной ямы выяснилась взаимосвязь этих двух объектов. При обнаружении светло-бурое пятно объекта имело вытянутую овальную форму (90 × 52 см). При дальнейшем обследовании было установлено, что пятно является неглубокой ямой (до 9 см), в центральной части которой вдоль длинной оси имеется буроватое канавообразное углубление, которое выходило и поднималось непосредственно из очажной ямы в объект 16, где постепенно выклинивалось (рис. 4: Б ; 5: 4 ). Максимальной ширины углубление достигало в краевой части очажной ямы и составляло около 15 см, глубина менялась с ЮВ на СЗ от 12 до 2 см. В самой узкой его части в месте небольшого ступенчатого перехода из очажной ямы в объект 16 был неожиданно обнаружен отщеп из темно-коричневого порфирита размером 3,1 × 3,7 × 0,8 см (№ 45 по описи). Отщеп располагался вертикально и поперек длинной оси углубления. Заполнение канавообразного углубления в очажной яме аналогично заполнению верхней части ямы объекта 16 и представлено светло-бурым суглинком с красным оттенком и включением единичных углей и зерен светло-коричневого суглинка. Мощность бурого суглинка колеблется от 8 см в центральной части, до 3–5 в периферийных зонах (разрез по линии Е-Е'). Контакт с нижележащим суглинком (светло-коричневый с единичными буроватыми пятнами) неровный волнистый. Интересно отметить, что ориентация пятна ямы по длинной оси имеет северо-западное направление, что совпадает с преобладающим направлением ветрового режима предгорий Алатау. Исходя из изложенного, вполне допустимо, что яма с канавообразным углублением (объект 16) представляют собой технический объект, связанный с системой подачи воздуха в очаг. Вертикально расположенный отщеп предположительно мог выполнять своеобразную роль заслонки для регулирования поступления воздуха.

Таким образом, описанные объекты составляют единый комплекс и связаны с функционированием очага как центральной части жилого пространства участка стоянки. Внутри конструкции этого комплекса срединное положение занимал очаг в виде углубленной ямы. В центре очага фиксируется более глубокая часть, внутри которой имеется линза красновато-серого плотного суглинка (прокала). Над линзой и под ней обнаруживаются серые и буровато-серые с углем суглинки. Отсутствие линзы прокала под нижним буровато-серым суглинком может объясняться недолговременным существованием костра на первом этапе и соответственно кратковременностью воздействия высоких температур на подстилающий суглинок. Либо может указывать на периодическое вычищение заполнения ямы, что опять-таки свидетельствует о неоднократном использовании очага. Второе предположение может подтверждать наличие небольших чашеобразных углублений в восточной и юго-восточной частях очажной ямы вне центрального углубления, заполненных серым и бурым суглинком с углями, а также глубокая утилизационная яма (объект 17), выкопанная непосредственно на юго-восточном краю очажной ямы и заполненная темно-бурым с углем суглинком. На целенаправленное использование этой ямы указывает расположенный к юго-западу от нее углистый выброс. Наконец, частью единой конструкции является небольшая яма с канавообразным углублением, выходящим непосредственно из очажной ямы. Данный объект мог выполнять роль воздуховода для очага.

Кроме указанного комплекса на уровне слоя 2 были обнаружены и другие углубленные объекты. В непосредственной близости от очажной ямы (расстояние от 35 до 80 см) к западу и к югу от нее располагается три углубленных объекта удлиненной формы. К западу на повышенном участке находится объект 9 – неглубокая яма восьмеркообразной формы (размеры – 92 × 32 см, глубина до 7 см) (рис. 4: Б ; 5: 1, 2 ). Яма состоит из двух частей – двух овальных пятен, соединенных сужающейся полосой. Общий уклон поверхности объекта намечается к востоку и к северу. В поперечных разрезах (линии Л-Л' и К-К') яма имеет блюдцеобразную форму с уплощенным дном и полукрутыми стенками. В верхней части яма заполнена светло-бурым суглинком с сероватыми пятнами, зернами коричневого суглинка и углями (мощность – 4–5 см). В нижней части заполнение светлеет и представлено серовато-коричневым cуглинком с включением единичных мелких угольков (мощность – 1–2 см). В объекте кроме единичных мелких обломков костей ничего не обнаружено. Тип объекта и его предназначение остаются не совсем ясными.

Два других углубленных объекта находятся к югу от очажной ямы (объекты 8 и 20). Они имеют вытянутые очертания и расположены практически вдоль единой оси, имеющей направление запад – восток с небольшим отклонением к северу (рис. 4: Б ; 5: 10 ). Расстояние между ними около 60 см. Объект 8 является ямой грушевидной формы, поверхность слегка наклонена к северу. В поперечном разрезе (линия И-И') – яма чашеобразной формы с уплощенным, но неровным дном, стенки крутые (рис. 4: Б ; 5: 3 ). Размеры ямы – 98 × 66 см, глубина – 14 см. В верхней части яма заполнена светло-бурым суглинком с красным оттенком, с единичными углями и зернами коричневого суглинка (мощность до 9 см). Книзу заполнение светлеет и выражено серовато-коричневым суглинком с единичными углями (мощность – 5 см). Кроме мелких обломков костей в яме обнаружено 11 находок: нуклеус, отщеп, отщеп с ретушью, обломок отщепа с ретушью, обломок отщепа, обломок микропластины и пять чешуек. Находки приурочены, главным образом, к придонной части ямы. Важно отметить, что среди находок три предмета из редкой красной эффузивной породы (нуклеус, отщеп с ретушью и чешуйка), явно связанные между собой единым циклом расщепления (рис. 5: 3а ). Другие четыре изделия – из не менее редкого полупрозрачного кремня серого цвета (отщеп, обломок отщепа с ретушью, обломок пластины, две чешуйки). Остальные три предмета сделаны из порфиритов, доступных в русле реки. Учитывая эти факты, можно предположить, что данная яма имела специализированную функцию по хранению каменных предметов первичного расщепления и орудий из необычного сырья, принесенного на стоянку.

Следующий объект (№ 20) является неглубокой ямой эллипсоидной формы (рис. 4: Б; 5: 5, 6, 10). Размеры – 54 × 36 см, глубина до 6 см. При обнаружении яма имела неровную волнистую поверхность без уклона в какую-либо сторону. Форма в продольном разрезе фиксировалась как блюдцевидная со слегка округлым дном и пологими стенками. По преимуществу яма заполнена светло-бурым суглинком с сероватыми пятнами и единичными углями (мощность – 5 см). В придонной части светло-бурый суглинок постепенно замещается светло-коричневым с пятнами сероватого суглинком (мощность – 1 см). В яме фиксируются единичные обломки косточек, но самая интересная находка представлена обломком раковины рода Corbicula со следами красного вещества и отверстием искусственного происхождения у вершины (макушки). Раковина была обнаружена в бортовой части ямы, лежала с наклоном, повторяя форму борта (рис. 5: 5а). Первоначально раковина использовалась в качестве украшения. После повреждения помещение ее в неглубокую яму имело, судя по всему, неслучайный характер. Каменных находок в яме не обнаружено.

К северо-западу от очажной ямы было обнаружено также небольшое пятно (объект 6) округлой формы диаметром 10 см. После исследования объект оказался небольшой углубленной ямкой глубиной до 3 см блюдцевидной формы с уплощенным дном и полукрутыми стенками. Ямка была заполнена светло-бурым суглинком с включением светло-коричневого суглинка и мелких углей. Никаких находок в ямке не выявлено. Не исключено, что объект представляет собой остатки столбовой ямы (рис. 4: Б ; 5: 7, 8 ).

Все вышеописанные объекты концентрируются возле центрального очага (объекта 18) на площади около 10 кв. м и характеризуют наличие здесь жилой площадки. Можно предполагать существование на этой площадке жилищной конструкции, центральное место в которой занимал очажный комплекс (объекты 7, 16–18), приочажные объекты в виде ям хозяйственного предназначения (объекты 8, 20 и, возможно, 9), расположенные к югу и западу от очага. Остатки конструкции может характеризовать округлая яма (объект 6), расположенная к северо-западу от очага. Но надо признать, что раскопками вскрыта лишь часть целого комплекса. Западный и северо-западный край площадки были разрушены в современное время при добыче глины в карьере, восточная граница осталась пока вне площади исследований. Бесспорных остатков жилищной конструкции, в том числе в виде углубленной формы жилища (землянок, полуземлянок), в ходе исследований выявлено не было. Более вероятен наземный вариант временного сезонного жилища. Расположение в пространстве указывает на общую ориентацию всего комплекса объектов по направлению юг – север с небольшим отклонением на северо-запад. С одной стороны, это отражает расположение, близкое к параллельному относительно ущелья и долины реки, с другой стороны – форма жилой конструкции и объектов в нем зависела и от господствующего северо-западного направления ветра.

Немаловажную информацию о пространственной организации стоянки на уровне слоев 2 стоянки Рахат предоставляют археологические находки. Так, во всем комплексе объектов на уровне слоя 2 и возле него обнаруживается малое число костных останков и каменных изделий. Если большая часть костей животных могла не сохраниться в насыщенных карбонатами суглинках, то этот факт не объясняет минимального числа каменных находок. Всего из объектов очажного комплекса (объекты 7, 16–18) было обнаружено 33 каменных изделия – скребок, резец, отщепы и их обломки (9 экз.), медиальный обломок микропластины с притупленным краем и чешуйки (21 экз.). Подобная незначительная концентрация отмечается и для прилегающих к очагу участков (около 7 ед. на 1 кв. м, с большим преобладанием мелких чешуек). Несколько большее сосредоточение каменных находок (около 9 ед. на 1 кв. м) выявляется на южном и северном раскопанных участках стоянки, на расстоянии более метра от очажного комплекса. Причем среди этих находок увеличивается количество изделий размером более 1 см. Характерно, что в другом очаге, обнаруженном в нижележащем слое 3 (объект 21), наоборот, отмечается высокая концентрация каменных находок – 185 экз., среди которых как орудия, так и отходы расщепления. Большая насыщенность находками охватывает и непосредственно прилегающие к очагу участки. Смежная с очагом территория, несомненно, являлись центром изготовления и использования орудий. Объяснить отличие насыщенностью находками между двумя очагами из двух культурных слоев на основании имеющихся данных непросто. Можно допустить, что очаги имели разное функциональное назначение, выразившееся в длительности обживания участка стоянки на каждом из этапов. Несмотря на низкую концентрацию находками, складывается впечатление, что очаг из слоя 2 (объект 18) использовался более длительное время и занимал центральную часть предполагаемого жилищного сооружения. Любые отходы жизнедеятельности, включая кухонные остатки, каменные находки преднамеренно утилизировались с территории жилой площадки возле очага и концентрировались на других, неисследованных участках. Часть ценных предметов помещалась в небольшие ямы. Зоны первичного расщепления на уровне слоя 2 располагались, вероятно, на других участках стоянки.

Общие характеристики каменной индустрии слоев 1–3

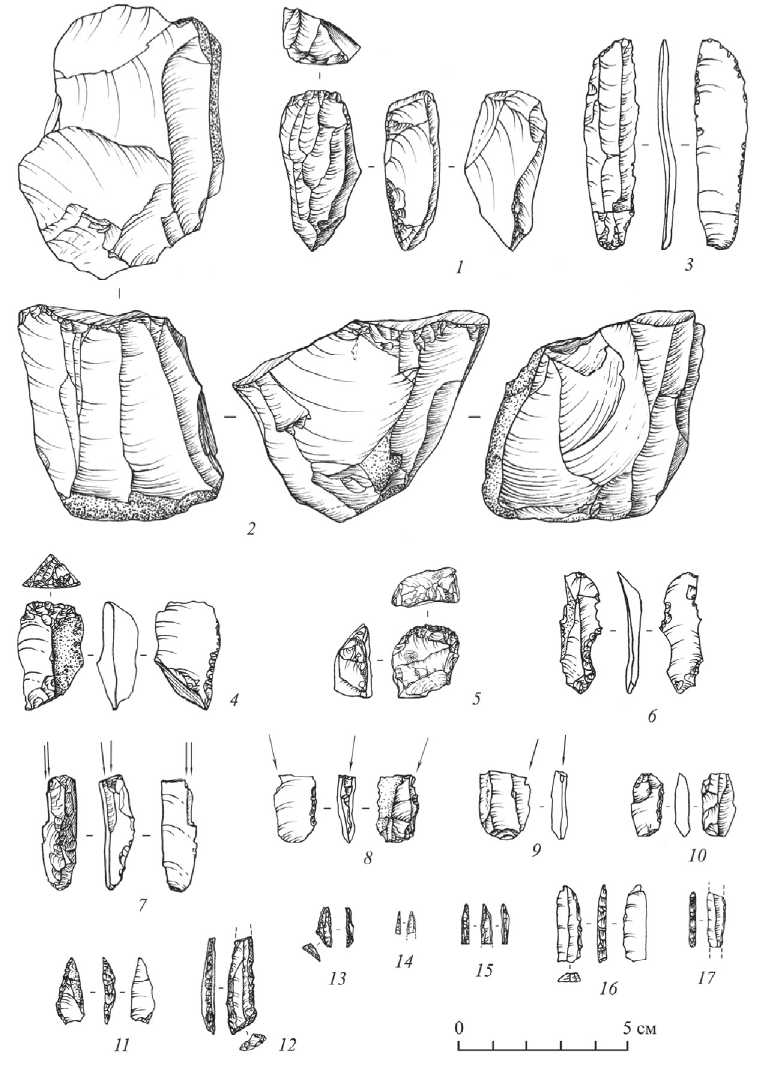

Для характеристики относительного возраста стоянки Рахат на уровне слоев 1–3 самым важным источником являются следы охотничьей и хозяйственно-бытовой деятельности ее обитателей. Наиболее ценным материалом, сохранившимся до наших дней, предстает каменный инвентарь. Каменная индустрия слоев 1–3 демонстрирует схожие технико-типологические показатели и в целом относится к единому культурно-хронологическому пласту в рамках верхнего палеолита (рис. 6: 1–17 ). Общая каменная коллекция слоев 1–3 насчитывает 2607 предметов. Обнаруженный инвентарь характеризует полный цикл расщепления от апробирования каменного сырья до систематического раскалывания и изготовления орудий. Об этом говорит наличие галек-манупортов, отбойника со следами забитости, пренуклеусов, нуклеусов, технических сколов и сколов-заготовок для орудий, самих орудий, мелкого дебитажа. Непосредственно это подтверждают также имеющиеся ремонтажные сборки каменных предметов, как сколов с нуклеуса, так и чешуек ретуши скребка, а также резцовых сколов с кромок резцов. Следует отметить, что подавляющая часть находок представлена мелкими отходами расщепления – обломками, осколками и чешуйками. Нуклеусы призматического принципа скалывания, одноплощадочные односторонние и с круговой оббивкой, с подготовленными и гладкими площадками, по форме близки конусовидным. Нуклеусы использовались для получения пластин, пластинок и микропластин. Орудийный набор включает скребки, резцы, долотовидные орудия, отщепы, пластины с ретушью и т. д. Скребки кроме одного экземпляра сделаны на отщепах, имеют небольшие размеры (по типу близки ногтевидным скребкам). Резцы также имеют главным образом мелкие размеры, представлены угловыми формами на сломах пластин и пластинчатых

Рис. 6. Стоянка Рахат, слои 1–3. Каменные изделия

1, 2 – нуклеусы; 3 – пластина; 4, 5 – скребки; 6 – пластинка с выемками; 7–9 – резцы; 10 – долотовидное орудие; 11–13 – асимметричные треугольные микролиты; 14 – обломок острия; 15 – микропроколка (фрагмент); 16, 17 – микропластины с притупленным краем (рисунки Ю. Т. Грецкой)

отщепов. У многих резцов отмечается мелкая ретушь на одной из боковых сторон. Пластинки, микропластинки с ретушью и их фрагментированные обломки занимают заметное место в коллекции. Преобладают изделия с притупленным краем. Несколько находок определяются как удлиненные асимметричные треугольные микролиты (целые и сломанные). Притупливающей ретушью у них обработана одна из латералей и основание микропластинки, причем угол между ретушированными сторонами остается тупым. Эти изделия в комплексе с другими орудиями имеют важное культурно-хронологическое значение и в схожем археологическом контексте служат одним из показателей начала эпипалеолита в Леванте, Иранском нагорье (кебаран и ранний зарзиан, ~20–18 тыс. л. н., некалиброванные) ( Nadel , 2003; 2017; Belfer-Cohen, Goring-Morris , 2014; Olszewski , 1993; 2012), обнаруживаются они и в Средней Азии ( Кривошапкин и др. , 2009; Kolobova et al. , 2019; Колобова и др. , 2018).

Таким образом, археологические комплексы из слоев 1–3 стоянки Рахат включают сохранившиеся in situ остатки недолговременных верхнепалеолитических поселений, возможно, сезонного характера. В слое 2 была обнаружена группа объектов, которую можно интерпретировать в качестве участка жилой площадки. Археологический материал, происходящий из трех слоев, непереот-ложен и соответствует каждому из этапов этого периодически функционировавшего поселения. Прямых аналогий стоянка Рахат (слои 1–3) пока не имеет. В северной части Тянь-Шаня (Южный и Юго-Восточный Казахстан) известны стоянки с сохранившимися уровнями обитания и объектами поселенческого типа. Это стоянки им. Ч. Ч. Валиханова, Майбулак, Ачисайская. Однако наиболее яркие археологические материалы с абсолютными датами, происходящими из этих и некоторых других памятников, характеризуют начальную, раннюю и среднюю поры верхнего палеолита ( Алпысбаев , 1979; Алпысбаев, Костенко , 1966; Таймагамбетов , 1990; Таймагамбетов, Ожерельев , 2008; 2009; Kunitake , 2019; Feng et al. , 2011; Fitzsimmons et al. , 2017; Анойкин и др. , 2019). Определенные аналогии каменному инвентарю из слоев 1–3 стоянки Рахат можно проводить с находками из слоя 1 стоянки Майбулак ( Ожерельев , 2012) и стоянки Додекатым-2 ( Кривошапкин и др. , 2009; Колобова и др. , 2018). Но, к сожалению, культурный слой с находками in situ в них не сохранился, обработанные каменные изделия включены в толщу литологических слоев. Теперь же наличие в Притяньшанье стоянок поздней поры верхнего палеолита с сохранившимися уровнями обитания и остатками поселенческих комплексов подтверждается открытиями на стоянке Рахат.

Заключение

Сохранность культурных слоев, объектов и находок на верхнепалеолитической стоянке Рахат определяет целостность и полноту археологических данных, что существенно повышает их интерпретационные возможности. На уровне изученных в 2019 г. культурных слоев отмечается трехкратное посещение места стоянки (слои 1–3). В каждое из этих посещений стоянка имела недолговременное, вероятно, сезонное обживание. Культурные слои представляют собой участки сохранившихся уровней обитания и характеризуют остатки поселения эпохи верхнего палеолита. Основными маркирующими признаками уровней обитания стоянки являются объекты культурного слоя – очажные ямы, утилизационные ямы с углистой массой, приочажные хозяйственные ямы, прокалы, углистые выбросы и мелкие округлые ямки. Часть этих объектов из слоя 2 составляет единый очажный комплекс и включает в себя углубленный очаг, яму утилизации (эвакуации) углистой массы, углистый выброс и яму с канавообразным углублением. Приочажные ямы хозяйственного назначения имеют схожую между собой вытянутую форму, близкую ориентацию по отношению к северу, схожее по цвету и литологии заполнение, но отличаются по глубине. Эти ямы обнаружены к югу (ЮВ, Ю и ЮЗ) от очажной ямы, в них могут как содержаться, так и отсутствовать сохранившиеся культурные останки. Обнаруженные в разных приочажных ямах останки дифференцируются по типу (каменные изделия в одной, сломанное украшение в другой). Одна из небольших (d = 10 см) округлых ямок найдена к северо-западу от очажной ямы. Она могла быть конструктивной частью (столбовая яма) легкой жилищной конструкции или ветрового заслона. Отмечается общая ориентация всего комплекса выявленных объектов по направлению юг – север (северо-запад). В ходе раскопок не удалось выявить бесспорные следы существования жилищной конструкции, в то же время исключать наличие здесь стационарного жилища нельзя. Представленные особенности пространственной организации части поселения, по всей видимости, являются характерными для стоянок начала поздней поры верхнего палеолита северных предгорий Тянь-Шаня. Они отражают местные палеоэкологические условия конца ледниковой эпохи, степень мобильности и общий уровень технологического развития человеческих сообществ того времени. Каменный инвентарь характеризует единый культурно-хронологический пласт индустрий верхнего палеолита, представленный к западу от Центральной Азии и символизирующий о начале его нового этапа.

Список литературы Особенности культурного слоя и поселенческие объекты на стоянке верхнего палеолита Рахат (слой 2) в Юго-Восточном Казахстане

- Алпысбаев Х. А., 1979. Памятники нижнего палеолита Южного Казахстана. Алма-Ата: Наука. 208 с.

- Алпысбаев Х. А., Костенко Н. Н., 1966. Палеолит в районе Турланского перевала // Вестник Академии наук Казахской ССР. № 8. С. 66–69.

- Амирханов Х. А., 2000. Зарайская стоянка. М.: Научный мир. 248 с.

- Анойкин А. А., Павленок Г. Д., Харевич В. М., Таймагамбетов Ж. К., Шалагина А. В., Гладышев С. А., Ульянов В. А., Дуванбеков Р. С., Шуньков М. В., 2019. Ушбулак – новая многослойная стоянка верхнего палеолита на северо-востоке Казахстана // АЭАЕ. Т. 47. № 4. С.16–29.

- Артюхова О. А., 1992. Мустьерские памятники Семиречья (Актогай 1–4) // Маргулановские чтения. 1990 / Ред. З. С. Самашев. М. С. 44–48, 234–236.

- Джуракулов М. Д., 1987. Самаркандская стоянка и проблемы верхнего палеолита в Средней Азии. Ташкент: Фан. 171 с.

- Колобова К. А., Кривошапкин А. И., Шнайдер С. В., Рудая Н. А., Худжагелдиев Т. У., Филимонова Т. Г., Шуньков М. В., 2017. Шугноу: верхний палеолит на подступах к Памиру. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 132 с.

- Колобова К., Кривошапкин А., Шнайдер С., Шалагина А., 2018. Обоснование возраста ранних геометрических микролитов в западной части Центральной Азии // Теория и практика археологических исследований. Т. 21. № 1. С. 155–164.

- Кривошапкин А. И., Колобова К. А., Харевич В. М., 2009. Индустрия стоянки Додекатым-2 (Узбекистан): новые данные по верхнему палеолиту региона // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. Т. 8. Вып. 5. С. 74–97.

- Лев Д. Н., 1967. Палеолит Самаркандской области и его специфические особенности // Труды Самаркандского государственного университета. Новая серия. Вып. 166. С. 107–124.

- Ломонович М. И., 1957. Генезис лесса Юго-Восточного Казахстана на примере Заилийского Алатау // Труды Комиссии по изучению четвертичного периода. Т. 13. М.: АН СССР. С. 276–282.

- Мамиров Т. Б., 2007. Новые материалы по палеолиту Юго-Восточного Казахстана (по данным разведочных работ 2006 года) // Археология, этнология, палеоэкология Северной Евразии и сопредельных территорий: материалы 47 региональной археолого-этнографической конференции студентов и молодых ученых Сибири и Дальнего Востока (г. Новосибирск, 3–4 апреля 2007 г.). Новосибирск: Новосибирский гос. пед. ун-т. С. 27–28.

- Ожерельев Д. В., 2007. Открытия палеолита в предгорьях Заилийского Алатау (Юго-Восточный Казахстан) // Археология, этнология, палеоэкология Северной Евразии и сопредельных территорий: материалы 47 региональной археолого-этнографической конференции студентов и молодых ученых Сибири и Дальнего Востока (г. Новосибирск, 3–4 апреля 2007 г.). Новосибирск: Новосибирский гос. пед. ун-т. С. 33–35.

- Ожерельев Д. В., 2012. Новейшие открытия палеолитических памятников в Юго-Восточном Казахстане // КСИА. Вып. 227. С.182–191.

- Ожерельев Д. В., Джасыбаев Е. А., Мамиров Т. Б., 2019. Первые данные о стратиграфии и культурной атрибуции многослойной стоянки верхнего палеолита Рахат (Юго-Восточный Казахстан) // КСИА. Вып. 254. С. 57–70.

- Ранов В. А., 1973. Шугноу – многослойная палеолитическая стоянка в верховьях р. Яхсу (раскопки 1969–1970 гг.) // Археологические работы в Таджикистане. Вып.10. М.: Восточная литература. С. 42–61.

- Таймагамбетов Ж. К., 1990. Палеолитическая стоянка им. Ч. Ч. Валиханова. Алма-Ата: Наука. 120 с.

- Таймагамбетов Ж. К., Ожерельев Д. В., 2008. Изучение стратифицированной стоянки Майбулак в Жетысу (Юго-Восточный Казахстан) в 2004–2007 гг. // Мирас. № 1. С. 70–85.

- Таймагамбетов Ж. К., Ожерельев Д. В., 2009. Позднепалеолитические памятники Казахстана. Алматы: Казахский нац. ун-т. 256 с.

- Belfer-Cohen A., Goring-Morris N., 2014. The Upper Palaeolithic and Earlier Epi-Palaeolithic of Western Asia // The Cambridge World Prehistory / Eds.: C. Renfrew, P. Bahn. Cambridge: Cambridge University Press. P. 1381–1407.

- Feng Z. D., Ran M., Yang Q. L., Zhai X. W., Wang W., Zhang X. S., Huang C. Q., 2011. Stratigraphies and chronologies of late Quaternary loess-paleosol sequences in the core area of the central Asian arid zone // QI. Vol. 240. Iss. 1–2. P. 156–166.

- Fitzsimmons K. E., Iovita R., Sprafke T., Glantz M., Talamo S., Horton K., Beeton T., Alipova S., Bekseitov G., Ospanov Y., Jean-Marc Deom J.-M., Sala R., Taimagambetov Zh., 2017. A chronological framework connecting the early Upper Palaeolithic across the Central Asian piedmont // Journal of Human Evolution. Vol. 113. P. 107–126.

- Kolobova K., Krivoshapkin A., Shnaider S., 2019. Early geometric microlith technology in Central Asia // Archaeological and Anthropological Sciences. Vol. 11. P. 1407–1419.

- Kunitake S., 2019. The excavation of a newly discovered Upper Palaeolithic site; Kyzylaus-2 site in the Southern Kazakhstan // Материалы конференции «Методы и методология естественных наук в полевых археологических исследованиях» (18 сентября 2019). Алматы: Қазақ университетi. С. 148–149.

- Nadel D., 2003. The Ohalo II flint assemblage and the beginning of the Epipalaeolithic in the Jordan Valley // More than Meets the Eyes: Studies on Upper Palaeolithic Diversity in the Near East / Eds.: A. N. Goring-Morris, A. Belfer-Cohen. Oxford: Oxbow Monographs. P. 216–229.

- Nadel D., 2017. Ohalo II: A 23,000-Year-Old Fisher-Hunter-Gatherer’s Camp on the Shore of Fluctuating Lake Kinneret (Sea of Galilee) // Quaternary of the Levant: Environments, Climate Change, and Humans / Eds.: Y. Enzel, O. Bar-Yosef. Cambridge: Cambridge University Press. P. 291–294.

- Olszewski D., 1993. The Zarzian occupation at Warwasi Rockshelter, Iran // The Paleolithic prehistory of the Zagros-Taurus / Eds.: H. Dibble, D. Olszewski. Philadelphia: University of Pennsylvania. P. 207–236.

- Olszewski D., 2012. The Zarzian in the context of the Epipaleolithic Middle East // International Journal of the Humanities. Vol. 19. P. 1–20.