Особенности локализации и накопления масла в гипантии созревающих плодов облепихи крушиновидной (Hippophae rhamnoides L.)

Автор: Бережная Г.А.

Рубрика: Общее земледелие, растениеводство

Статья в выпуске: 2 (174), 2018 года.

Бесплатный доступ

Установлена связь между степенью сформированности структурных элементов гипантия и количеством накопленных масляных включений в клетках этой части плода. Показано, что рост тканей гипантия происходит в результате клеточных делений и увеличения их объёма в основном за счет клеток мезодермы, вместе с возрастанием накопления в них масла. Максимальное маслообразование приходится на период с начала побурения плодов до ботанической зрелости, после чего его синтез снижается до достижения плодами технической зрелости.

Плод облепихи, плодовая мякоть (гипантий), строение, масло, локализация, созревание, дни после опыления (дпо), размеры клеток

Короткий адрес: https://sciup.org/142214698

IDR: 142214698 | УДК: 582.866:581.134.3 | DOI: 10.25230/2412-608X-2018-2-174-79-82

Текст научной статьи Особенности локализации и накопления масла в гипантии созревающих плодов облепихи крушиновидной (Hippophae rhamnoides L.)

Введение. Многочисленные исследования масличных растений разного систематического положения показывают преимущества и уникальность природных масел сочных плодов, которые запасают их внесеменные ткани [1; 2; 3; 4].

Физиологическая роль масел плодовой мякоти не установлена, однако интерес к изучению маслообразования в околоплодниках сочных плодов постоянно возрастает благодаря высокой физиологической активности таких масел, необычному жирно-кислотному составу и присутствию многочисленных биологически активных веществ, синтез которых проходит на фоне высокой степени влажности гипантия[1; 5; 6].

Материалы и методы. Плоды облепихи сорта Дар Катуни собирали с периодичностью в три дня (с 29 по 90-й день после опыления (ДПО) – зеленые, начало и полное побурение (с 53 по 80-й ДПО) и ботанически зрелые (90 ДПО). При отборе проб срезали по 10 плодов из средней зоны трех рядом расположенных ветвей одного и того же куста облепихи и сразу делали срезы с помощью микротома – криостат марки НК-25 толщиной 20 микрон при температуре -10 °С, помещали на предметное стекло, высушивали при комнатной температуре и окрашивали 7 %-ным раствором судана черного «Б», приготовленного на этиленгликоле [7]. Препараты просматривали и делали съёмку с помощью микроскопа МБИ 15-2.

Размер клеток определяли с использованием прибора для морфологических измерений МОР – Videoplan (Reichert, Австрия).

Определение уровня масличности в плодах проводили с периодичностью в 6– 8 дней на разных стадиях зрелости (зеленые, начало побурения, бурые, ботанически и технически зрелые) с 29 по 107-й день после опыления. Подготовку растительного материала, составление средних проб проводили стандартным методом. Содержание липидов в гипантии определяли в аппарате Сокслета.

Данные обработаны статистически. Повторность морфометрических данных 10- и 15-кратная. Достоверность различий между средними арифметическими признаков (х) определяли по критерию Стьюдента с вероятностью Р > 95 %.

Цель работы: изучение формирования анатомической структуры гипантия облепихи и локализации масляных включений в клетках этой части плода.

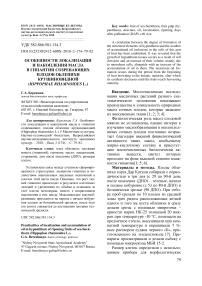

Результаты и обсуждение. Из полученных результатов (рис. 1) можно видеть, что уже к 29 ДПО все структурные элементы гипантия полностью сформированы и включают в себя кутикулу, однорядный наружный и внутренний эпидермис и плодовую мякоть, дифференцированную на три подзоны: гиподерму, подзону тонкостенных, округлых клеток (мезокарпий) и эндодерму.

Гиподерма гипантия представлена четырьмя рядами удлиненных клеток, с утолщенными стенками, величина (диаметр) которых достигала 7,2 мкм (таблица). Вторая подзона – мезокарпий, занимающая большую часть плодовой мякоти, образована крупными, тонкостенными паренхимными клетками округлой формы, размеры которых увеличиваются в радиальном направлении в ходе роста плода до 109,8 и 136 мкм к 80 и 90 ДПО соответственно. Эндодерма гипантия, являющаяся самым внутренним слоем, представлена одним-двумя рядами клеток изодиаметрической формы до 5,2 мкм в диаметре с утолщенными стенками. К эндодерме гипантия плотно прилегает пе- рикарпий, состоящий их трех-четырех плотно расположенных рядов слабо дифференцированных клеток. Эндодерму и перикарпий разделяет хорошо сформированный однослойный эпидермис. Такой же однослойный эпидермис отделяет перикарпий от семени (рис. 1). Изнутри к внутреннему эпидермису перикарпия прилегает эпидермис семени (на рисунке они совпадают), под которым виден наружный слой кожуры семени.

Рисунок 1 – Анатомическое строение плода облепихи:

1 – кутикула и наружный эпидермис;

2 – гиподерма; 3 – мезокарпий; 4 – эндодерма (эндокарпий);

5 – эпидермис перикарпия и семени (совпадают) ;

6 – перикарпий; 7 – ткани семени; СП – сосудистый пучок

Определение числа и размеров клеток гипантия созревающих плодов облепихи позволило установить, что его рост происходит в результате как клеточных делений, так и увеличения их объёма (таблица). Можно видеть, что интенсивное деление клеток происходит до 29 ДПО. В период с 29 по 53 и 53–80 ДПО количество клеток в радиальном направлении возрастает незначительно (в среднем на 1,2 клетки), после чего рост клеточной массы практически прекращается. При этом биомасса гипантия увеличивается в основном за счет клеток мезокарпия, размер которых с 29 по 90 ДПО возрастает более чем в 6 раз.

С наступлением фазы побурения плодов и до достижения ботанической зрелости (80–90 ДПО) деление клеток гипантия практически прекращается, однако рост биомассы плодовой мякоти продолжается за счёт дальнейшего растяжения клеточных оболочек и внутриклеточного запасания масла, сопровождается разрыхлением паренхимы гипантия с образованием крупных межклетников.

Таблица

Динамика изменения числа и размеров клеток гипантия облепихи в процессе созревания плодов

|

Дни после опыления |

Число клеток по радиусу гипантия, шт. |

Средний размер (длина, диаметр) клеток, мкм |

||

|

гиподерма |

мезокарпий |

эндодерма |

||

|

29 |

9,3 ± 0,3 |

7,2 ± 1,9 |

20,6 ± 1,8 |

5,2 ± 0,3 |

|

53 |

10,5 ± 0,9 |

8,1 ± 1,1 |

74,1 ± 1,4 |

- |

|

80 |

11,8 ± 1,6 |

9,3 ± 1,6 |

109,8 ± 4,9 |

- |

|

90 |

12,0 ± 2,1 |

11,8 ± 2,5 |

136,4 ± 3,6 |

- |

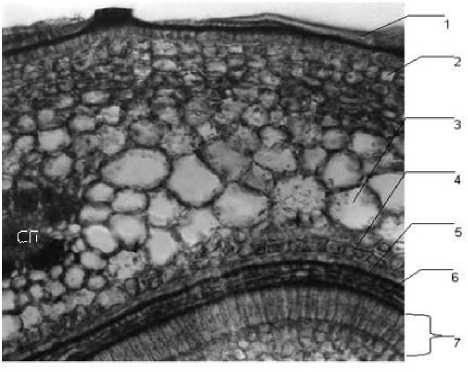

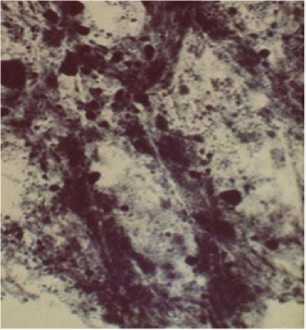

Результаты определения внутриклеточной локализации масла в гипантии представлены на рисунке 2. Можно видеть, что уже к 53 дню после опыления количество липидных включений, локализованных вдоль клеточных оболочек, достаточно велико (рис. 2а). Особенно значительный рост их числа наблюдается к началу ботанической зрелости (80 ДПО). К этому времени липидные включения занимают всё внутриклеточное пространство (рис. 2б), после чего происходит дальнейшее увеличение маслично-сти клеток гипантия, но с меньшей скоростью, до наступления технической зрелости – 107 ДПО. В это время гипантий облепихи не удаётся дифференцировать на отдельные зоны, и вся плодовая мякоть представляет собой однородную массу, содержащую большое количество масла с признаками мацерации и лизиса, приводящими к облитерации клеточных стенок (рис. 2в).

Сравнивая результаты настоящей ра- боты по строению гипантия с другими сочными и сухими околоплодниками, можно видеть, что независимо от консистенции стенки плода (сухая или сочная) общая схема гистологической зональности принципиально одинакова и представлена трёмя слоями: гиподерма (экзокарпий), мезодерма (мезокарпий) и эндодерма (эндокарпий), с той лишь разницей, что по мере созревания плода все три слоя могут изменяться до различных структур [7; 9].

а

в

Рисунок 2 – Накопление масла в клетках гипантия плода облепихи: а – через 53, в – через 80 дней после опыления, увеличение ×1350 и ×500 соответственно

Выводы. 1. По анатомическому строению гипантий плода облепихи сходен с таковыми у других плодов с сочными и сухими плодовыми оболочками.

-

2. Формирование тканей плодовой мякоти облепихи практически заканчивает-

- ся на ранних этапах онтогенеза плода (29-й ДПО). К этому дню структурные элементы гипантия полностью сформированы и включают в себя кутикулу, однорядный наружный и внутренний эпидермис, а также плодовую мякоть, дифференцированную на три подзоны: гиподерму, подзону тонкостенных, округлых клеток (мезокарпий) и эндодему.

-

3. Рост клеточной массы происходит в основном за счет клеток мезокарпия и, в меньшей степени, гиподермы.

-

4. Основная липидозапасающая функция принадлежит мезокарпию и, в меньшей степени, эндодерме.

-

5. Максимальное маслообразование приходится на период с начала побурения плодов до ботанической зрелости, после чего синтез масла снижается до достижения плодами стадии технической зрелости.

Список литературы Особенности локализации и накопления масла в гипантии созревающих плодов облепихи крушиновидной (Hippophae rhamnoides L.)

- Бережная Г.А., Озерина О.В., Елисеева И.П., Цыдендамбаев В.Д., Верещагин А.Г. Динамика абсолютного содержания и жирно-кислотного состава ацилсодержащих липидов в созревающих плодах облепихи//Физиология растений. -1992. -Т. 39. -Вып. 6. -С. 1187-1196.

- Бережная Г.А., Калье А.И. Динамика содержания липидов в созревающих плодах облепихи крушиновидной (Hippophae rhamnoides), интродуцированной в Нижегородской области//Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. -2012. -№ 2 (3). -С. 113-118.

- Бережная Г.А., Озерина О.В., Верещагин А.Г., Цыдендамбаев В.Д. Динамика состава триацилглицеринов в мезокарпе созревающих плодов облепихи//Физиология растений. -1997. -Т. 44. -№ 3. -С. 338-346.

- Сидоров Р.А., Трусов, Н.А., Жуков А.В. Накопление нейтральных ацилглицеринов в ходе формирования морфолого-анатомиче-ской структуры плодов бересклетов//Физиология растений. -2013. -Т. 60. -№ 6. -С. 843-855.

- Малинкина Е.В., Кислухина О.В., Румянцев В.Ю. Сочные плоды дикорастущих и культурных растений как сырье для получения витаминизированных масел//Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования: тр. IV-го Междунар. симпозиума. -М.: РУДН, 2001. -С. 532-534.

- Бережная Г.А. Особенности изменения биомассы и степени оводнённости в созревающих плодах облепихи//Вопросы физиологии и биохимии культурных растений/Под ред. Елисеева И.П. . -Н. Новгород: НГСХА, 1995. -С. 80-85.

- Дженсен У. Ботаническая гистохимия. -М.: Мир, 1965. -376 с.

- Матиенко Б.Т. Структурные сходства в организации перикарпия сочных и мясистых плодов//Анатомия и ультраструктура плодов. -Кишинев: Картя Молдавеняскэ, 1966. -С. 4-18.