Особенности макростроения древесины L. Gmelinii в связи с биостойкостью

Автор: Гудаева Е.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Лесное хозяйство

Статья в выпуске: 2, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены данные исследований макроскопического строения древесины Larix gmelinii и определена доля его влияния на противогнилостную стойкость к загниванию. Приведен сравнительный анализ показателей макроструктуры древесины L. gmelinii из различных районов произрастания.

Макростроение, древесина, биостойкость

Короткий адрес: https://sciup.org/14084143

IDR: 14084143 | УДК: 674.048

Текст научной статьи Особенности макростроения древесины L. Gmelinii в связи с биостойкостью

Занимая большую территорию и произрастая в различных географических зонах, лиственничные древостои отличаются ростом, строением, продуктивностью и выполняют огромные экологические функции не только в местах произрастания, но и в прилегающих к ним регионах. Примерно на 90 % древостои, слагающие северную границу лесной экосистемы, состоят из деревьев L. gmelinii, которые представляют крупный резерв в освоении лесных растительных ресурсов. В отличие от L. sibirica этот вид достаточно хорошо приспособлен к обитанию в зоне вечной мерзлоты, что отчетливо выражается в строении кроны, особенностях семеношения, толерантности, эко- логической пластичности [Дылис, 1961]. Различия внешних признаков деревьев разных популяций находят отражение во внутренней структуре древесины (окраска ядра, ширина годичных колец, размеры клеток).

Одними из основных качественных характеристик древесины лиственницы являются структура годичного слоя и процентное содержание поздней зоны. Прирост древесины лиственницы и других хвойных пород в зависимости от морфологического строения клеток, условий произрастания и других показателей довольно полно изучен отечественными и зарубежными учеными [Ваганов, Шашкин, 2000; Wilson, 1966]. Проведены широкие исследования, охватывающие вопросы адаптации L. gmelinii к условиям Крайнего Севера [Абаимов, 1980].

Установлено, что формирование годичного слоя определяется особенностями микроскопического строения древесины, в частности числом и размерами клеток [Антонова, Стасова, 1999], которые в свою очередь зависят от плодородия и температурно-влажностного режима почвы, продолжительности светового дня, дневных и сезонных колебаний температуры воздуха и других факторов. Так, например, исследования Тренделенбурга, Биссета [Баженов и др., 1962] показали, что широкие кольца древесины, формирующиеся в благоприятных условиях (повышенная влажность, хорошее освещение), состоят из коротких трахеид, узкие – из длинных.

Ряд авторов отмечают о большом влиянии на формирование годичных колец продолжительности вегетационного периода [Судачкова, 1977; Gregory, 1971]. Основным фактором, отвечающим за образование древесины, как считает И.В. Свидерская (1999), является камбиальная активность, от которой зависит количество вырабатываемых клеток. В своей работе автор приводит данные о тесной корреляции численности клеток в радиальном ряду с шириной годичного кольца древесины хвойных пород.

Однако следует отметить, что наименьшее внимание со стороны исследователей отводилось изучению влияния макроскопического строения древесины L. gmelinii на стойкость к загниванию.

Поэтому одна из главнейших и далеко не решенных проблем заключается в том, чтобы выявить и охарактеризовать, в какой степени пространственные изменения структуры и функций компонентов древостоя влияют на изменения структуры и свойства формирующейся в нем древесины. Задача исследований состоит в том, чтобы попытаться вскрыть и проанализировать взаимосвязи между условиями роста дерева на качественное состояние древесины, в частности провести исследования изменчивости макростроения древесины L gmelinii и определение доли влияния на ее противогнилостную стойкость.

Цель работы . Изучение макростроения древесины L. gmelinii в зависимости от экологогеографических условий произрастания и определение доли его влияния на противогнилостную стойкость к загниванию.

Задачи исследования : сравнительный анализ показателей макроструктуры древесины L. gmelinii из различных районов произрастания, выявление связи с биостойкостью.

Объект и методики исследований. Деревья L. gmelinii были заготовлены в Верхне-Читинском лесхозе, расположенном в Даурской лесорастительной провинции Читинской области (подзона среднетаежных лесов Забайкалья, лесничество Верхне-Читинское) и в зоне вечной мерзлоты (Тура). Климат Забайкалья характеризуется жарким летом и суровой зимой с низким количеством осадков. Безморозный период составляет 92–103 дня. Средняя температура января -39,5 0С, июля +38,7 0С. среднегодовое количество осадков 292 мм. Климат Эвенкийского района Красноярского края континентальный субарктический, зимние температуры могут опускаться ниже -60°С. Среднегодовая температура воздуха – -8,4 0C; относительная влажность воздуха – 71 %, мощность вечной мерзлоты достигает 50–200 м.

В районах исследований была заложена пробная площадь по общепринятой в лесной таксации методике [Анучин, 1977].

Популяции представлены средними деревьями, которые подбирались по методике индивидуального отбора. Для анализа были отобраны керны, которые подвергались измерению характеристик радиального прироста на полуавтоматическом измерительном комплексе LINTAB-3. Для обработки полученных данных использовалась компьютерная программа TSAP 3.5, позволяющая вводить данные измерений в компьютер и обрабатывать их с высокой точностью. Для получения более точных данных измерение осуществлялось на спилах в двух направлениях по радиусу ствола.

Для сравнения показателей макроструктуры древесины в работе анализировались деревья L. sibirica .

В качестве контроля проводились микроскопические исследования по подсчету количества рядов трахеид в ранней, поздней и переходной зонах годичного слоя. Для этого изготавливались срезы древесины толщиной 15 микрон по методике М.Н. Прозиной (1960) из периферийной части ядровой древесины. Подсчет трахеид в радиальных рядах, размеры трахеид и их просветов, толщины стенок осуществляли в радиальном направлении на микроскопе МБИ-6. В анализе участвовали средние показатели измеренных элементов, которые определяли изменчивость на уровне популяции.

Биостойкость определялась по потере веса древесины после испытаний на культуре домового гриба Coniophora cerebella Schröt. В качестве питательной среды использовалась овсяноопилочная смесь. Размер образцов составлял 5×5×5 мм. Опытные образцы изготавливались из призаболонной части ядра путем выкалывания их из торцевых пластинок толщиной 5 мм на высоте 1,3 м от основания ствола. Перед установкой образцы взвешивались на аналитических весах с точностью 0,005 г, высушивались до абсолютно сухого веса. Деструкция древесины лиственницы определялась при помощи цветных гистохимических реакций. В качестве реактива использовался метиленовый голубой.

Результаты и обсуждение. Результаты исследований, проведенных на древесине L. gmelinii (табл. 1), показали: древесина характеризуется умеренно широкими годичными слоями с пониженным содержанием процента поздней древесины в сравнении с древесиной L. sibirica из центральной полосы Средней и Восточной Сибири. Резкие различия установлены по второму показателю с помощью коэффициента Стьюдента (t расч = 3,74 при t табл = 1,96). Пониженные качественные характеристики древесины лиственницы в крайних точках произрастания обусловливаются суровыми климатическими условиями, близким залеганием мерзлоты, сухими почвами, затрудняющими процесс получения из почвы питательных для роста веществ. Между шириной годичного слоя и процентным содержанием поздней зоны в нем установлена обратная корреляционная связь.

У деревьев L. gmelinii, произрастающих в условиях вечной мерзлоты, в ранней древесине образуются клетки с достаточно большой площадью просвета, в поздних трахеидах отмечается относительно большая площадь стенок. Условия роста в зоне вечной мерзлоты, где определяющими факторами служат низкая температура и очень сокращенный вегетационный период, неблагоприятные. Древесина лиственницы Крайнего Севера очень узкослойная из-за недостатка воды в почве и сурового климата, что вызывает образование укороченных волокон. При сниженном процессе водопроведения увеличивается механическая функция «плотность»: Тура – 617 кг/м3, Читинская область – 627 кг/м3.

Популяция L. gmelinii в таких условиях имеет доминирующее положение, что находит отражение в форме кроны, особенностях семеношения, пластичности [Абаимов, 1980].

Различия показателей макроскопического строения древесины лиственницы определяются в первую очередь внутренними изменениями, происходящими в древесине в процессе роста дерева: размерами и количеством ранних и поздних трахеид в годичном слое. Число клеток является одним из основных показателей формирования древесины, о чем свидетельствуют данные, полученные ранее на древесине L. sibirica [Гудаева, 2004].

Таблица 1

|

с; ф О |

1— ф с; аз со о ОО |

Статистические показатели |

|||||

|

Ширина годичного слоя, мм |

Диапазон колебаний, мм |

Процент поздней древесины, % |

Диапазон колебаний, % |

Количество трахеид в годичном слое |

|||

|

ранние |

поздние |

||||||

|

Читинская область |

|||||||

|

17 |

116 |

1,17 |

0,20 - 2,90 |

24,79 |

13,33 - 40,00 |

65 |

45 |

|

15 |

121 |

0,82 |

0,18 - 1,98 |

29,26 |

12,28 - 40,63 |

33 |

47 |

|

18 |

127 |

1,08 |

0,14 - 3,59 |

29,63 |

10,08 - 42,99 |

52 |

50 |

|

Среднее |

1,02 |

0,17 + 2,82 |

27,89 |

11,90 + 41,21 |

50 |

47 |

|

|

Тура |

|||||||

|

34 |

123 |

0,73 |

0,09 - 1,13 |

26,28 |

20,15 - 28,49 |

42 |

31 |

|

31 |

126 |

0,61 |

0,15 - 1,09 |

28,25 |

23,44 - 30,15 |

39 |

33 |

|

Среднее |

0,67 |

0,12 + 1,11 |

27,27 |

21,80 + 29,32 |

41 |

32 |

|

Примечание. Достоверность различий рассчитана в сравнении с центральными районами Средней и Восточной Сибири (ширина годичного слоя – 1,11 мм; процент поздней древесины – 36,91).

Показатели макроструктуры древесины L. gmelinii

Количество трахеид в годичном слое примерно у всех моделей одинаковое. На число клеток в радиальных рядах большое влияние оказывают физиологические процессы в дереве, к которым можно отнести сезонные колебания, почвенно-климатические, лесоводственно-биологические и эколого-географические условия произрастания дерева, что находит отражение в энергии его роста и производительности камбия [Силкин, 2009]. Установлено, что радиальные размеры клеток, а также толщина стенок и площадь просветов зависят от температуры воздуха и условий увлажнения почвы, микроклимата насаждения и т.д. [Вахнина, 2013].

Результаты проведенных исследований показали внутрипопуляционные различия как ответ на изменяющиеся условия среды. Здесь имеют место возрастной параметр и индивидуальные особенности произрастания дерева, а также камбиальная активность каждого в отдельности.

Анализируя корреляционные коэффициенты по исследуемым моделям, обнаружили тесную связь всех показателей микростроения древесины L. gmelinii с шириной годичного слоя ( r = 0,63-0,65) .

Важно отметить значительное влияние строения древесины лиственницы на ее стойкость к загниванию.

Вопросы, связанные с биостойкостью древесины в природных условиях, а также с установлением сроков ее службы, разрабатывались многими отечественными и зарубежными исследователями.

Получены данные, подтверждающие повышенную стойкость древесины L. sibirica в сравнении с сосной и заболонной древесиной. Однако имеющиеся литературные данные и практика использования древесины лиственницы показали, что срок ее службы может изменяться в широком диапазоне в зависимости от множества факторов [Харук, 2000]. Этот вывод также подтвержден зарубежными учеными [Рипачек, 1967 и др.].

Анатомическое строение древесины, ультраструктура ее клеточных оболочек, химический состав, физическое состояние определяют все ее технические свойства. Эти факторы влияют на процесс разложения, обусловливают скорость и характер гниения. Знание о среде (древесине), в которой грибы растут и которую разрушают, является необходимым условием для определения их деятельности и для ее направленного регулирования.

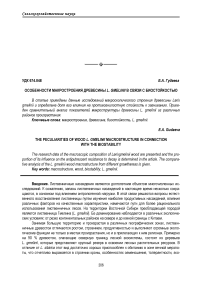

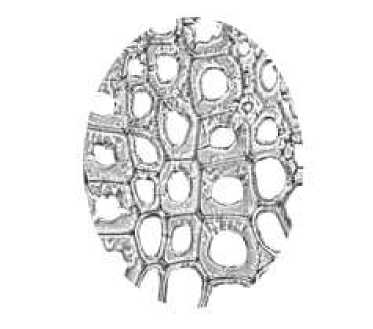

Наблюдения за активностью роста грибницы показали первоначальное интенсивное обрастание образцов древесины L. gmelinii мицелием, расположенным на расстоянии 20–25 мм от периферийной части ядра. На начальной стадии гниения древесина образцов окрашивалась в светлобурый цвет. Характер разрушения ранних и поздних трахеид древесины L. gmelinii показан на рисунке 1. Сравнение проводили с древесиной, не подвергавшейся испытаниям (рис. 2).

а

Рис. 1. Разрушение древесины лиственницы: а – ранние трахеиды, б – поздние трахеиды

б

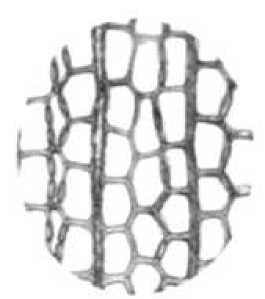

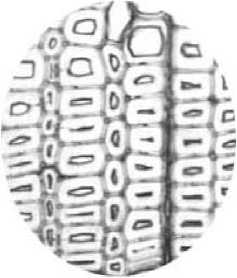

Рис. 2. Контроль, здоровая древесина лиственницы: а – ранние трахеиды, б – поздние трахеиды

Некоторые из образцов расщеплялись на волокна или растирались в порошок после высушивания, в дальнейшем извлекались из анализа результатов. Стойкость древесины против дереворазрушающих грибов определяется физиологическим состоянием растущего дерева, которое в свою очередь находится в тесной зависимости с условиями места произрастания. Так, отдельные деревья или лесные насаждения, поврежденные насекомыми и растущие в неблагоприятных условиях, не могут активно сопротивляться и быстро загнивают.

Результаты микологических испытаний позволили установить более высокую стойкость древесины к загниванию, произрастающей в Верхне- Читинском лесхозе. Несмотря на толерантность L. gmelinii к условиям вечной мерзлоты, климат Туры более суровый, количество осадков снижено, вегетационный период сокращен, что находит свой отклик в камбиальной активности дерева и в качестве формируемой древесины.

Таблица 2

|

Район произрастания |

Номер модели |

Возраст, лет |

n, шт. |

М, % |

±m, % |

Диапазон колебаний, % |

V, % |

Р, % |

|

Читинская область |

17 |

116 |

85 |

65,31 |

1,608 |

68,25÷86,96 |

22,70 |

2,46 |

|

15 |

121 |

103 |

66,70 |

0,281 |

61,34÷79,04 |

4,27 |

0,42 |

|

|

18 |

127 |

87 |

70,98 |

0,358 |

70,03÷83,13 |

4,50 |

0,47 |

|

|

Тура |

34 |

123 |

11 |

57,83 |

1,538 |

50,47÷68,18 |

8,82 |

2,66 |

|

31 |

126 |

12 |

63,21 |

2,069 |

52,41÷69,86 |

3,27 |

0,94 |

Примечание: контрольная древесина – заболонь сосны, 52,02±1,59 %.

Биостойкость древесины L. gmelinii

Результаты исследований, полученные на небольшом количестве деревьев L. gmelinii, позволили установить индивидуальную изменчивость показателей макроструктуры и биостойкости древесины.

Выводы. Полученные данные могут быть использованы для направленного выращивания насаждений L. gmelinii с целью получения высококачественной древесины, что может привести к рациональному природопользованию и сохранению популяционного фонда.

Путем системного подхода возможна разработка новых методических приемов и комплексных исследований для выявления изменчивости стойкости древесины L. gmelinii к загниванию.