Особенности метаболизма лекарственных препаратов у пациентов с синдромом Жильбера

Автор: Ипатова М.Г.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1 т.11, 2016 года.

Бесплатный доступ

Освещена современные представления о метаболизме лекарственных препаратов у пациентов с синдромом Жильбера. В основе заболевания синдрома Жильбера лежит снижение активности фермента глюкуронилтрансферазы, который, является ключевым ферментом во второй фазе биотрансформации лекарственных препаратов. В статье особое внимание уделено препаратам, которые метаболизируются с участием глюкуронилтрансферазы. Медикаментозная терапия у пациентов с синдромом Жильбера должна проводиться с учетом выявленных генетических дефектов в семействе UGT1A и особенностей метаболизма ЛП, что позволяет минимизировать побочные эффекты.

Синдром жильбера, уридилдифосфатглюкуронилтрансфераза (удф-гтф), метаболизм лекарственных препаратов, побочные эффекты лекарственных препаратов (лп)

Короткий адрес: https://sciup.org/140188506

IDR: 140188506 | УДК: 616.36-008.6:616-008.9:615.5

Текст научной статьи Особенности метаболизма лекарственных препаратов у пациентов с синдромом Жильбера

На сегодняшний день многие клиницисты рассматривают синдром Жильбера (СЖ) как хроническую семейную неконъюгированную гипербилирубинемию, имеющую доброкачественное течение. Это обусловлено изолированным повышением уровня билирубина в крови до умеренных значений (уровень билирубина в пределах 21–85 мкмоль/л) без нарушения других биохимических показателей функции печени и ее структуры [1, 2].

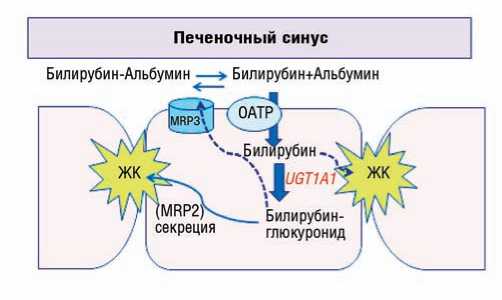

В основе СЖ лежит нарушение конъюгации билирубина (рис. 1) Непрямой билирубин (НБ), образованный в результате разрушения эритроцитов и гем-содержащих белков, циркулирует в плазме преимущественно в связанном с альбумином состоянии. Альбумин транспортирует НБ в печень, где он, связанный с лигандами, диффундирует в цитозоль с помощью белков-переносчиков семейства OATP. В эндоплазматическом ретикулуме (ЭР) происходит конъюгация билирубина в моно- и диглюкуронид с помощью фермента глюкуронилтрансферазы (UGT-1). Образовавшийся связанный билирубин (прямой билирубин, ПБ) экспортируется в желчный каналец с помощью транспортных белков семейства MRP2 (белок множественной лекарственной устойчивости-2) и небольшое количество с помощью белков MRP3 может выделяться через синусоидальную мембрану в кровь. Если в физиологических условиях экспрессия MRP1 и MRP3 находится на очень низком уровне, то при холестазе эти транспортеры начинают активно экспрессироваться [3].

Генетический дефект СЖ обусловлен наличием дополнительного динуклеотида ТА на промоторном участке А(ТА)6ТАА гена, кодирующего фермент УДФГТ, что ведет к образованию участка А(ТА)7ТАА. Удлинение промо-торной последовательности приводит к уменьшению образования фермента уридилдифосфатглюкуронил- трансферазы. Эта мутация обозначается UGT1A1 *28 и является наиболее распространенной и изученной [4].

Частота мутантного аллеля UGT1A1*28 в различных популяциях варьирует: 32–39% для европеоидов, 16–33% – для азиатских популяций, 40–43% – для негроидной популяций [5, 6, 7]. Мутантные аллели UGT1A1*36 и UGT1A1*37 обнаружены, главным образом, в негроидных популяциях, с частотой от 3 до 16% [5, 6, 8].

Есть данные о наличии до 113 вариантов мутаций данного гена (UGT1A1*1-*113) [1]. При варианте А(TA)7ТАА уровень продукции фермента может быть снижен до 80% от нормы у гетеро- и до 20% у гомозигот, соответственно.

Для пациентов с СЖ характерна интермиттирующая иктеричность склер и кожи на фоне голодания, инфекционных заболеваний, эмоциональной и физической нагрузки [9]. СЖ ассоциируется с высоким риском развития холелитиаза [10]. Это подтверждено мета-анализом, в который были включены 2816 пациентов с желчнокаменной болезнью (ЖКБ) и 1617 пациентов без ЖКБ. В результате исследования выявлено, что риск развития ЖКБ при СЖ повышался на 21,2%, причем чаще среди мужчин [10, 11]. Следует отметить, что при СЖ развитие ЖКБ может формироваться уже в детском возрасте. В исследовании (1992–2010 гг.), проведенном А.Р. Рейзис, было показано, что у 76,5% детей с СЖ имелась дисфункция билиарного тракта, почти у половины из них со сладж-синдромом. У 11,8% детей диагностировали уже развившуюся ЖКБ [12].

Клинической особенностью СЖ является появление или усиление желтухи, связанной с приемом некоторых лекарственных средств. В условиях дефицита фермента УДФГТ лекарственные средства конкурируют с билируби-

Рис. 1. Метаболизм и выведение билирубина в гепатоцитах

гепатоцид

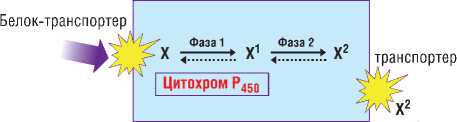

Фаза 1 - химическая модификация (окисление, восстановление, гидролиз)

Желчь Моча

Фаза 2 - трансформация метаболитов (конъюгация с эндогенными соединениями)

Фаза 3 - элиминация метаболитов ЛП

Рис. 2. Схема метаболизма лекарственных препаратов в гепатоците ном за фермент, что ведет к повышению НБ в сыворотке крови. Такие препараты называются аглюконами. К ним относятся: анаболические стероиды, глюкокортикостероиды, андрогены, рифампицин, циметидин, левомицетин, стрептомицин, салицилат натрия, ампициллин, кофеин, этинил-эстрадиол, парацетамол, ибупрофен, кетопрофен, сульфаниламиды, диакарб, ментол, кофеин, статины и др. [1]. Следовательно, применение препаратов-аглюконов у пациентов с СЖ может служить причиной развития лекарственного поражения печени. Поэтому перед специалистами стоит задача ранней диагностики СЖ и обдуманного назначения лекарственных средств с учетом особенностей их метаболизма у данной группы пациентов.

Метаболизм (биотрансформация) – это изменение химической структуры лекарственных веществ и их физикохимических свойств под действием ферментов организма. Метаболизм лекарственных препаратов включает в себя 3 фазы: Фаза I или химическая модификация с участием ферментов CYP450, Фаза II или трансформация метаболитов с помощью реакции коньюгации с глюкуроновой, серной, уксусной кислотами или аминокислотами и Фаза III – активный транспорт и элиминация продуктов биотрансформированных метаболитов с желчью и мочой (рис. 2).

Целью химической модификации в Фазе I является образование окисленных гидрофильных соединений за счет включения в их структуру функциональных групп: -OH, -NH2, -SH или -COOH. Введение гидроксильных групп в гидрофобный субстрат повышает полярность и растворимость молекулы ксенобиотика и облегчает ее выведение из организма.

Повышение водорастворимости химических соединений продолжается в реакциях биотрансформации (Фаза II). Ко второй фазе метаболизма ксенобиотиков относятся реакции глюкуронирования, сульфатирования, ацетилирования, метилирования, конъюгации с глютатионом и конъюгация с аминокислотами, такими как глицин, таурин, глутаминовая кислота. В результате реакций Фазы III ксенобиотики обычно полностью утрачивают биологическую активность, однако возможно образование активных метаболитов и канцерогенов. Метаболизм ЛП может осуществляться в реакциях исключительно Фазы I или II, одновременно в обеих (одна часть ЛП – в первой, другая – во второй), либо последовательно в каждой [13].

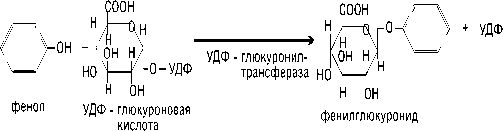

Конъюгация лекарственного препарата (ЛП) и его метаболитов с глюкуроновой кислотой, протекающая под действием глюкуронилтрансфераз, является одной из ключевых реакций Фазы II. Ферменты УДФ-глюкуронил-трансферазы подразделяют на 2 семейства UGT1 и UGT2, и описаны более 20 изоферментов. Глюкуронированию подвергаются ЛП, которые содержат функциональные группы, являющиеся акцепторами для УДФ-глюкуро-новой кислоты (фенолы, спирты, алифатические амины, карбоновые и карбоксильные кислоты).

Примером реакции может служить образование фенилглюкуронида:

Примеры некоторых ЛП, подвергаемых глюкурони-рованию, представлены в табл. 1.

УДФ-глюкуронилтрансферазы также участвуют в метаболизме тироксина и трийодтиронина, стероидных гормонов, желчных кислот, ретиноидов, однако эти реакции в настоящее время изучены недостаточно.

Благодаря гидрофильности глюкурониды легко выводятся с мочой и желчью. Большинство реакций II фазы метаболизма происходят в цитозоле, но глюкуронил-трансферазы относятся к микросомальным ферментам, поэтому продукты протекающей в микросомах I фазы метаболизма здесь же подвергаются конъюгации [13].

Табл. 1. ЛП, подвергаемые глюкуронированию различными изоферментами УДФГТ

|

UGT1А1 |

UGT1А4 |

UGT1А6 |

UGT1А9 |

UGT1В7 |

UGT2В7 |

|

Бупренофин |

Имипрамин |

Фенол |

Фенол |

Клофибрат |

Морфин |

|

Амитриптилин |

Парацетамол |

Вальпроевая кислота |

Фенопрофен |

||

|

Хлорпромазин |

Буметанид |

Напроксен |

Зомепирак |

||

|

Ламотриджин |

Ибупрофен |

Кетопрофен |

Дифлунизал |

||

|

Доксепин |

Вальпроевая кислота |

Лабетолол |

Фенопрофен |

||

|

Прометазин |

Этинил- эстрадиол |

Ибупрофен |

|||

|

Ципрогептидин |

Дапсон |

Кетопрофен |

|||

|

Кетотифен |

Микофенольная кислота |

Оксазепам |

|||

|

Морфин |

Учитывая то, что ряд препаратов является субстратом для глюкуроновой кислоты, можно предположить, что у пациентов с СЖ при сниженной активности данного фермента, будет преобладать альтернативный путь его метаболизма. Образующиеся при этом метаболиты способны вызывать гепатотоксические реакции у пациентов с СЖ, либо усиливать побочные эффекты данных препаратов. В зарубежной литературе имеются данные о доказанном лекарственном поражении печени у пациентов с СЖ на фоне приема Иринотекана, Атазанавира [1, 14, 15]. Иринотекан (камптотецин), используемый для лечения колоректального рака и других солидных опухолей, в организме превращается в активную форму SN-38 под действием карбоксилестеразы [1, 15, 16]. SN-38 метаболизируется глюкуроновой кислотой в неактивные метаболиты и выводится с желчью или через почки. Побочные реакции иринотекана связаны с миелосупрес-сией (лейкопения, тромбоцитопения, анемия), а также с возникновением диареи. Было установлено, что чаще всего возникновение таких побочных эффектов ассоциировано с сочетанием мутации UGT1A1 *28 и мутации в гене UGT1A7 , что в значительной степени способствует снижению активности УДФГТ. В результате активный токсичный метаболит иринотекана оказывает большее воздействие на кишечник и костный мозг, усиливая проявление побочных реакций [1].

Другое проведенное исследование – метаболизм атазанавира у пациентов с СЖ. Данное вещество относится к ингибиторам протеаз, которые используются в антиретровирусной терапии. У ВИЧ-инфицированных пациентов с одним из генетических вариантов СЖ наблюдалось нарастание гипербилирубинемии во время терапии данным лекарственным средством. Однако это связано не с путем элиминации, а со способностью ата-занавира ингибировать активность УДФГТ. Вероятно, что тем же эффектом обладают другие лекарственные средства из группы ингибиторов протеазы, так как желтуха является частым побочным эффектом у препаратов из данной группы [1, 17].

Следует отметить, что токсичные метаболиты некоторых ЛП могут вызывать развитие гипербилирубинемии с внутрипеченочным холестазом вследствие повреждения белков-переносчиков семейства BSEP (bile salt export pump), экспортирующих желчные кислоты, либо белков-транспортеров семейства MRP2, участвующих в экспорте билирубина и других молекул, из гепатоцита в желчные канальцы (рис. 3) [18]. К таким препаратам относятся андрогены (метилтестостерон, ретаболил, неробол) и эстрогены (регивидон, триквилар, ноновлон), цитостатики (циклоспорин А), хлорпромазин, сульфаниламиды, полусинтетические и синтетические пенициллины (оксациллин, ампициллин, амоксициллин, карбенициллин, метициллин, флуклоксациллин), макролиды (эритромицин, олеандомицин), цефалоспорины (цефтриаксон и цефтазидим), блокаторы гистаминовых рецепторов (циметидин, ранитидин), пероральные сахароснижающие препараты – производные сульфанилмочевины (глибурид, гликлазид, глибенкламид) и другие [19, 20].

Выбор гепатопротектора при лекарственном поражении печени осуществляется в зависимости от клиникоморфологических проявлений поражения печени. На сегодняшний день препаратом выбора в лечении холестаза, в том числе лекарственно- индуцированного, является урсодезоксихолевая кислота (УДХК). В многочисленных исследованиях было показано, что УДХК стимулирует как канальцевые белки-транспортеры (MRP2, BSEP), так и базолатеральные транспортные белки (MRP3, MRP4). Это способствует элиминации потенциально токсических субстратов из гепатоцитов [20].

Рис. 3. Схема развития холестаза метаболитами лекарственных препаратов

Также доказана эффективность УДХК в качестве превентивного лечения холелитиаза у пациентов с СЖ. В исследовании Рейзис А.Р. (2011 г.) было показано, что количество больных ЖКБ сократилось в 4,5 раза на фоне приема УДХК [6].

Урсофальк является референтным препаратом урсодезоксихолевой кислоты (УДХК). Большая часть исследований по эффективности и безопасности применения УДХК в Европе проведена именно на препарате Урсофальк. Все другие препараты УДХК при регистрации в соответствующих странах мира должны представить доказательства о фармакологической и клинической эквивалентности Урсофальку. Подавляющая часть исследований по эффективности и безопасности УДХК в Европе проведена с применением Урсофалька (более 4000 научных работ) [21].

Приведем клинический пример, наглядно демонстрирующий поражение печени в виде патологического изменения биохимических показателей на фоне анти-хеликобактерной терапии у пациента с СЖ.

Мальчик-подросток 16 лет 3 месяцев поступил в стационар на обследование и лечение с диагнозом: язва луковицы двенадцатиперстной кишки в стадии открытого дефекта. Хронический гастродуоденит, обострение, ассоциированный с Helicobacter pylori (по данным эзофагогастродуоденоскопии с Хелпил-тестом).

При поступлении: жалобы на боли в эпигастрии, купирующиеся приемом пищи. Кожные покровы бледные, легкая краевая субиктеричность склер. Физическое развитие: без отклонений от нормы. В общем анализе крови и мочи – без патологических изменений. Реакция на скрытую кровь в кале – слабоположительная. В биохимическом исследовании крови: гипербилирубинемия до 28 мкмоль/л (норма до 20,5 мкмоль/л), за счет непрямой фракции 24 мкмоль/л. Остальные показатели были в пределах референтных значений. Маркеры вирусных гепатитов В и С – отрицательные. При ультразвуковом исследовании органов брюшной полости патологии не было выявлено. Семейный анамнез: у папы СЖ (генетически подтвержденный), язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки; у мамы – хронический гастродуоденит. Ребенку генетическое обследование на СЖ не проводилось.

В условиях стационара назначена антихеликобак-терная квадротерапия, включающая висмута трикалия дицитрат, омепразол, амоксициллин, кларитромицин на 10 дней. На 8 сутки от начала лечения у ребенка появилась иктеричность склер и кожных покровов. Было рекомендовано контрольное биохимическое исследование крови и молекулярно-генетическое исследование на СЖ. В биохимическом анализе отмечалось нарастание общего билирубина (ОБ) до 3 норм (66 мкмоль/л) за счет НБ до 61 мкмоль/л без синдрома цитолиза и холестаза. Молекулярно-генетическое исследование выявило мутацию в промоторной области гена UGT1A1, установлен генотип А(ТА)7ТАА/А(ТА)7ТА, что является основанием для постановки диагноза СЖ.

Было решено в терапию включить препарат УДХК (Урсофальк) в дозе 10 мг/кг. На фоне отмены антибактериальной терапии и приеме Урсофалька у ребенка при контрольном проведении биохимического анализа крови отмечалось снижение ОБ до 45 мкмоль/л (НБ – 41 мкмоль/л). Через 3 недели от начала лечения на эзофагогастродуоденоскопии выявлена полная эпителизация язвенного дефекта. Хелпил тест – отрицательный. Прием УДХК был рекомендован курсом до 1 месяца.

Данный клинический пример наглядно показывает, что прием некоторых лекарственных препаратов у пациентов с синдромом Жильбера может приводить к нарастанию желтухи за счет дефицита фермента УДФГТ и/или повреждения белков-транспортеров семейства MRP2, участвующих в экспорте билирубина из гепатоцита в желчные канальцы.

Заключение

Исследования, направленные на выявление генетических дефектов в семействе UGT1A, позволяет врачам более рационально назначать ЛП пациентам с учетом их генетических особенностей. Одним из направлений ведения пациентов с СЖ должна стать минимизация лекарственных воздействий, а при необходимости длительной терапии потенциально токсичными лекарственными средствами – индивидуальный подбор препаратов с учетом особенностей метаболизма лекарств.

Включение фармакогенетического тестирования в стандарты обследования пациентов с СЖ позволит предотвратить возможные токсические эффекты от применения препаратов-аглюконов.

Для профилактики и лечения неблагоприятных последствий СЖ целесообразно применение урсодезоксихолевой кислоты (Урсофальк).

Список литературы Особенности метаболизма лекарственных препаратов у пациентов с синдромом Жильбера

- Cristian P. Pharmacogenetics of Gilbert’s syndrome./Pharmacogenomics (2008) 9 (6) P: 706-715.

- Подымова С.Д. Болезни печени. -М.: Медицина, 1998. -704 с.

- Fretzayas A., Moustaki M., Liapi O., Karpathios T./Eponym. Gilbert syndrome./Ear J Pediatr (2012) 171: 11-15.

- Thomas D. Boyer MD, Michael P. Manns MD, "Zakim and Boyer’s Hepatology: A Textbook of Liver Disease -Expert Consult, 6th edition” 2011/ISBN: 1437708811/1408 p.

- Beutler E., Gelbart T., Demina A. (1998) Racial variability in the UDP-glucuronosyltransferase 1 (UGT1A1)promoter: a balanced polymorphism for regulation of bilirubin metabolism? -Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 95 (14), 8170-8174.

- Farrar J.S., Palais R.A., Wittwer C.T. (2011) Snapback primer genotyping of the Gilbert syndrome UGT1A1(TA)(n) promoter polymorphism by high-resolution melting. -Clin. Chem., 57 (9), 1303-1310.

- Fertrin K.Y., Gonçalves M.S., Saad S.T., Costa F.F. (2002) Frequencies of UDP glucuronosyltransferase 1 (UGT1A1) gene promoter polymorphisms among distinct ethnic groups from Brazil. -Am. J. Med. Genet., 108 (2), 117-119.

- Premawardhena A., Fisher C.A., Liu Y.T., Verma I.C., de Silva S., Arambepola M., Clegg J.B., Weatherall D.J. (2003) The global distribution of length polymorphisms of the promoters of the glucuronosyltransferase 1 gene(UGT1A1): hematologic and evolutionary implications. -Blood Cells Mol. Dis., 31 (1), 98-101. PMID: 12850492.

- Еселев М.М. Синдром Жильбера/М.М. Еселев, П.Г. Сцепуро. -Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1991. -68 с.

- Gilbert syndrome as a predisposing factor for cholelithiasis risk in the Greek adult population/A. Tsezou //Genet. Test. Mol. Biomarkers. 2009. Vol. 13. № 1. P. 143-146.

- Loci from a genome-wide analyses of bilirubin levels are associated with gallstone risk and composition/S. Buch //Gastroenterology. 2010. Vol. 139. № 6. P. 1942-1951.

- Рейзис А.Р., Хохлова О.Н., Никитина Т.С./Синдром Жильбера: современные воззрения, исходы и терапия.//Доктор.ру №3 (71) -2012.

- Кукес В.Г. Клиническая фармакология. -М.: ГЭОТАР Медицина, 2004. -936 с.

- Ali Rasa, John Vierling, Khozema B. Hussain. Genetics of Drug-Induced Hepatotoxity in Gilbert’s syndrome./The American Journal of Gastroenterology (2013) 108: P. 1936-1937.

- Douillard JY,Cunningham D, Roth AD et al: Irinotecan combined with fluorouracil compared with fluorouracil alone as first line treatment for metastatic colorectal cancer:a multicantral randomized trail. Lancet 355 (9209),1041-1047 (2000).

- Folprecht G, Kohne CH: The role of new agents in the treatment of colorectal cancer. Oncology 66 (1),1-17 (2004).

- McLeod HL, et al. Pharmacogenetic predictors of adverse events and response to chemotherapy in metastatic colorectal cancer: results from North American Gastrointestinal Intergroup Trial N9741. J Clin Oncol 2010;28: 3227-33.

- Полунина Т.Е., Маев И.В. Лекарственные поражения печени//Consilium medicum. -2011. -Гастроэнтерология № 2. -С. 54-60.

- С.Г. Хомерики, Н.М. Хомерики лекарственные поражения печени учебное пособие для врачей. Москва 2012 с. 40.

- Paumgartner G, Beuers U. Mechanisms of action and therapeutic efficacy of ursodeoxycholic acid in cholestatic liver disease. Clin Liver Dis. 2004;8: 67-81. vi.

- Морозов С.В. Гепатопротекторы в клинической практике: рациональные аспекты использования: Пособие для врачей/С.В. Морозов, Ю.А. Кучерявый. -М.: 4 ТЕ Арт, 2011. -28 с.