Особенности миграционного движения населения Псковской области в постсоветский период

Автор: Василенко Павел Владимирович

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Миграция населения

Статья в выпуске: 2 (64), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются миграционные процессы, происходившие в Псковской области в постсоветский период. Предпринимается попытка объяснить основные миграционные тенденции на основе анализа дальности перемещения и численности населения регионов, участвующих в миграционном обмене. Выявлена степень влияния миграционных процессов на депопуляцию Псковской области.

Псковская область, северо-запад, миграция, миграционный баланс, зарубежная миграция, внутренняя миграция

Короткий адрес: https://sciup.org/14347508

IDR: 14347508

Текст научной статьи Особенности миграционного движения населения Псковской области в постсоветский период

С овременную миграционную картину России в целом формируют два аспекта: внешняя миграция (в основном приток из стран СНГ) и внутренняя. Механическое движение населения во многом определяет облик российских регионов, стимулируя экономическое развитие одних и депопуляцию и стагнацию — других. При этом наиболее сильное влияние миграция населения оказывает на развитие депрессивных регионов с неустойчивой демографической ситуацией, где происходит интенсивное «вымывание» населения.

Псковская область является лидером по депопуляции в России. Согласно пессимистическому прогнозному сценарию, при сохранении наметившихся в конце ХХ — начале XXI вв. темпов депопуляции численность населения Псковской области может уменьшиться через двадцать лет почти на четверть [1]. Естественная убыль населения региона лишь отчасти компенсируется миграционным приростом. В связи с этим возрастает роль миграционной политики в решении демографических проблем регионального развития [2]. Осознание целостной миграционной картины и понятие механизмов дви- жения населения может стать первым этапом на пути решения этих проблем.

Исследованиям миграции населения в России посвящено множество работ. В числе авторов, изучавших влияние миграции населения на демографическую обстановку в Псковской области, отметим, в первую очередь, А.Г. Манакова [1], Н.К. Теренину [3], И.В. Кривулю [4] и С.И. Евдокимова [5]. Проведенные в Псковской области исследования затрагивали, в частности, и внутрирегиональный уровень миграционных процессов [6].

Цель данного исследования — выявление механизмов движения населения сквозь призму анализа связи миграционного потока с численностью населения и расстоянием между регионами, участвующими в миграционном обмене.

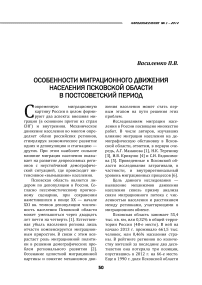

Псковская область занимает 55,4 тыс. кв. км, или 0,32% в общей территории России (48-е место). В ней на начало 2013 г. проживало 661,5 тыс. человек, или 0,46% населения страны. В рейтинге регионов по количеству жителей за последние два десятилетия она потеряла три позиции, опустившись в 2012 г. на 66-е место. Еще в 1990 г. доля Псковской области в численности населения России составляла 0,57%. В прошедшие годы XXI в. колебание показателя миграционного сальдо было не столь заметно на фоне значительной общей убыли населения (рис. 1), вызванной, прежде всего, высоким уровнем смертности. Тем не менее, наблюда- ются сонаправленные колебания показателей механического движения и общей убыли населения, что свидетельствует о заметном влиянии миграции на динамику населения региона в целом.

Рис. 1. Прирост населения Псковской области в 2000 – 2012 гг., тыс. человек в год

В настоящее время миграционный баланс Псковской области выглядит относительно уравновешенным. С 1990 г. отрицательное миграционное сальдо наблюдалось по итогам семи лет (2001 г., 2005–2010 гг.), а суммарное сальдо составило + 56,9 тыс. человек.

Понятно, что этого не достаточно, чтобы перекрыть естественную убыль населения. Наибольшие значения миграционного сальдо наблюдались в периоды с 1990 по 1996 гг. и с 2011 по 2012 гг., при этом максимальное за весь анализируемый период сальдо характеризовало первый временной интервал. Это связано с вынужденными миграциями населе- ния первой половины 1990-х гг. преимущественно из республик бывшего СССР (в дальнейшем — стран Балтии и СНГ). Особенно следует отметить пиковый 1994 г., когда миграционное сальдо фактически совпадало с количеством въехавших в тот год зарубежных мигрантов.

Для Псковской области как региона нового российского пограничья особый интерес представляет межгосударственная миграция населения. Среди субъектов Российской Федерации регион занимает 53-е место по общему количеству мигрантов, въехавших из-за рубежа за последние 20 лет. В этот период мигранты из стран СНГ, Балтии и Грузии составляли в среднем 95% миграционного потока в Россию. Пограничные с Псковской областью страны Балтии и Беларусь способны отдавать гораздо меньше мигрантов, чем государства Средней Азии и Казахстан, обеспечившие миграционный прирост населения Поволжья и казахстанского пограничья.

К тому же, для стран Балтии, состоящих в Евросоюзе, «западный дрейф» также актуален, как и для всего постсоветского пространства, поэтому центр притяжения для них находится в противоположной от России стороне. Если выстраивать ряд по тому же показателю, но среди регионов, граничащих по суше с другими странами, то Псковская область будет занимать 23-е место из 38-ми, что пропорционально общему рейтингу региона. Если рассматривать Псковскую область не с точки зрения географического положения, а с позиции численности населения, способного обеспечить гравитационное миграционное притяжение, то здесь регион уступает 65-ти субъектам Федерации.

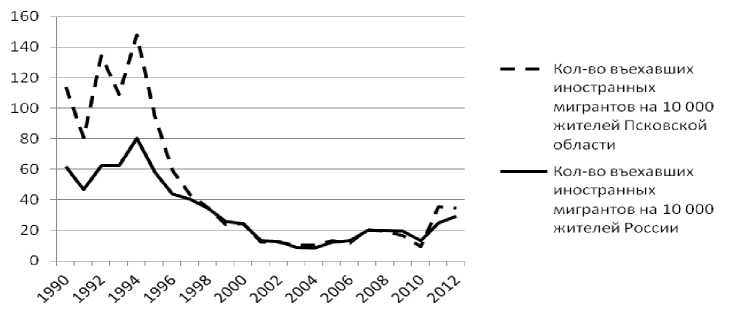

Так как численность населения Псковской области в абсолютном выражении в течение последних более чем 50 лет стремительно уменьшается, для анализа более предпочтительно использование относительного показателя численности зарубежных мигрантов на 10 000 человек населения региона в год (рис. 2).

Рис. 2. Количество въехавших иностранных мигрантов в Псковскую область и Россию за период 1990–2012 гг., на 10 000 жителей

В пиковый 1994 г. по этому показателю Псковская область занимала 11-е место (с показателем 148 чело-век/10 000 жителей) после Магаданской и Смоленской областей, но была перед Поволжьем и столичными регионами, а среди приграничных регионов – 5-е место, опережая Курскую и Воронежскую области, но уступая Калининградской и Белгородской областям. К 2003 г. Псковская область по данному показателю спустилась на 28-е место (15-е место среди приграничных регионов), все так же уступая Белгородской и Калининградской областям. После некоторого «провала» в первом десятилетии XXI в. Псковская область в 2011–2012 г. уверенно вернулась в третий десяток по количеству зарубежных мигран- тов на 10 000 жителей (9-е и 12-е места среди приграничных регионов соответственно). Последнее было связано не только с некоторым увеличением количества мигрантов, но и с уменьшением численности населения региона. Средняя величина данного показателя с 1993 по 2012 гг. составила 38 человек/10 000 жителей. По нему Псковская область занимает 22-е место в общем рейтинге регионов России и 12-е место в рейтинге приграничных регионов.

Согласно одному из миграционных законов Э. Равенштайна, большинство миграций совершается на короткие расстояния. Гравитационное притяжение выражает зависи- мость величины миграционного потока от некой меры значимости каждого из взаимодействующих объектов, обычно численности населения региона выезда и региона въезда. Колебания величины численности мигрантов на 10 000 человек в регионах после спада вынужденных миграций в определенных коридорах говорит о существовании такой зависимости. Интересен график, на котором представлены две функции: отношение въехавших зарубежных мигрантов в Россию к въехавшим в Псковскую область, а также отношение численности населения России к числу жителей Псковской области (рис. 3).

Рис. 3. Отношение въехавших зарубежных мигрантов в Россию к въехавшим в Псковскую область и отношение численности населения России к числу жителей Псковской области, 1990–2012 годы

Если пренебречь всеми другими условиями и предположить, что распределение мигрантов происходит согласно гравитационным силам, то есть пропорционально численности населения региона, то функции будут накладываться друг на друга. К примеру, в 2000 г. Псковскую область, количество жителей которой составляла 0,54% населения России, выбрала 0,54% всех въехавших иностранных мигрантов. Приблизительно схожие значения были в 1998 г. и 2007 г. — 0,55 и 0,55%, 0,50 и 0,51% соответственно. Максимальные значения отношения мигрантов наблюдались в период до 1994 г. — пикового для внешней миграции в Россию. К этому периоду сохранялась тенденция возвращения русскоязычного населения из бывших советских республик в Россию, начавшаяся задолго до распада СССР.

Абсолютный максимум за 23 года наблюдался в 1992 г. (1,2%), то есть сразу же после распада Советского Союза. Тогда сказалось приграничное положение Псковской области, и здесь обосновалось относительно большее число мигрантов. Соотношение показателей выровнялось к 1998 г., когда вынужденные миграции заметно сократились. Далее происходило колебание показателя в коридоре от 0,65% в 2004 г., что выше соотношения населения Псковской области и России в этом году, до абсолютного минимума 0,33% в посткризисном 2010 г., что соответствовало минимуму въехавших в Россию, и, по всей видимости, усилению роли экономических факторов.

Таким образом, доля мигрантов от всех внешних мигрантов России, выбравших Псковскую область, с 1990 г. изменялась от 1,2 до 0,33%, а доля региона в общем населении страны, как уже отмечалось, уменьшилась с 0,57 до 0,47%. При этом, как видно из графика, линии тренда показателей сонаправлены, а график доли въехавших на территорию Псковской области от всех въехавших в страну колеблется вокруг функции населения. Это может свидетельство- вать о связи численности населения региона и доли мигрантов, выбравших его для вселения. При условии отсутствия серьезных экономических и политических факторов, а также наличия готового к переезду населения из стран СНГ и Балтии, можно прогнозировать долю внешних мигрантов, готовых выбрать Псковскую область.

Она будет соответствовать отношению числа жителей региона к общей численности населения страны.

Рассмотрим внутрироссийскую миграцию населения относительно Псковской области в первом десятилетии XXI в. Сальдо миграции с российскими регионами за период 2000– 2009 г. составило -5,8 тыс. человек, однако общее сальдо миграции в этот период практически равно нулю — внешняя миграция компенсировала внутреннюю.

К сегодняшнему дню без притока извне население Псковской области насчитывало бы немногим более 600 тыс. человек, что по состоянию на 2013 г. опустило бы регион в рейтинге всех субъектов по численности населения на три ранга, ниже соседей по Северо-Западному федеральному округу — Карелии и Новгородской области, а также Костромской области. С начала 1990-х гг. наблюдается общий спад внутренней миграционной активности, как по России в целом, так и в Псковской области.

Рассмотрим механическое движение населения региона в период 2000–2009 гг. сквозь призму движения населения между федеральными округами (из расчета исключен Северо-Кавказский ФО).

Половина миграционного обмена Псковской области закономерно приходится на СЗФО (не принимая во внимание внутриобластные переме- щения). Периферийное положение региона и наличие крупного мегаполиса по соседству на протяжении многих лет формирует одну из главных демографических проблем области — отток населения. Миграционное сальдо за исследуемый период составило -6,3 тыс. человек и, по всей видимости, будет увеличиваться, поскольку приток за десять лет уменьшился наполовину, а отток лишь на десятую часть при общем сокращении миграционного обмена на четверть.

В структуре перемещений внутри округа выделяется Санкт-Петербург (треть населения СЗФО), обеспечивший половину оттока и 40,07% притока Псковской области, а также Ленинградская область (восьмая часть населения СЗФО) с показателями 27,66% и 19,14% соответственно. Во внутрироссийской миграции в целом на долю Санкт-Петербурга приходится каждый четвертый выехавший и каждый пятый въехавший в Псковскую область. Примечательно, что ближайший сосед — Новгородская область (4,56% населения СЗФО), занимающая смежные с Псковской областью места по многим социальноэкономическим показателям, обменивается мигрантами внутри округа практически пропорционально численности населения. Если анализировать общую миграцию из СЗФО, то можно заметить, что Псковская область, где проживает 4,82% населения федерального округа, поставляет 4,55% всех мигрантов из СЗФО. Здесь может оказывать влияние как близость к границе с другим федеральным округом, так и влияние общих центростремительных миграционных процессов.

Рассмотрим миграционный обмен Псковской области с Централь- ным федеральным округом (ЦФО). На долю макрорегиона, вмещающего четверть населения страны, приходится около четверти всех въездов и выездов псковских мигрантов. Здесь, как и в СЗФО, доля выбывших (24,90%) превышает долю прибывших (20,08%). Псковская область граничит с Тверской и Смоленской областями, входящими в ЦФО, и перехватывает 1,43% всех выезжающих из ЦФО мигрантов, что является неплохим показателем для региона, составлявшего в период 2000–2009 гг. 0,51% населения страны. За то же время лишь каждый 111-й въехавший в ЦФО мигрант был из Псковской области, что говорит в первую очередь о большом объеме миграции в ЦФО и в меньшей степени о миграционных предпочтениях псковичей.

В отличие от северной столицы, Москва не так популярна среди жителей Псковской области: только каждый пятый выехавший в ЦФО прибывал в Москву. И наоборот, каждый десятый выехавший из ЦФО в Псковскую область — москвич. Более показательным здесь будет пример Московской области: в нее псковичи и прибывают больше, и уезжают в Псковскую область отсюда реже (четверть въехавших и менее десятой доли от выехавших). Возможно, эта ситуация объяснима разницей в стоимости жилья между столицей и областью. В динамике механического движения наблюдается уменьшение как прибывающих, так и выбывающих из ЦФО мигрантов.

Третий макрорегион, доля которого заметна в миграционном обмене Псковской области, — Приволжский федеральный округ. Здесь проживает каждый двадцатый россиянин, однако на его долю приходится 7,14% миграционного обмена Псковской обла- сти. При этом миграционное сальдо, в отличие от столичных округов, положительное (+0,9 тыс. человек). За исследуемый период только каждый из 250-и въехавших в Приволжье был уроженцем Псковской области, при этом каждый 262-й, выехавший из Приволжья, выбрал для въезда Псковский регион. Как и все последующие, Приволжский федеральный округ не граничит с Псковской областью, а ближайший его крупный город — Нижний Новгород — находится на расстоянии более 1 тыс. км от Пскова. Наблюдается тенденция к снижению миграционного обмена с этим федеральным округом России.

Четвертый по значимости в миграционном обмене Псковский области федеральный округ — Южный. Концентрируя десятую часть населения страны, округ обеспечивает 7,01% миграционного обмена Псковской области. Миграционное сальдо за десять лет находится в небольшом минусе (-64). При этом каждый 184-й прибывший в макрорегион выехал из Псковской области, а каждый 167-й прибывший в Псковскую область отправлялся из Южного ФО. Расстояние от Пскова до Волгограда, ближайшего крупного областного центра в Южной федеральном округе, составляет около 1,7 тыс. км.

На долю Урала, Сибири и Дальнего Востока (около четверти населения страны) совокупно приходится 17% всех прибывших и 7,69% всех выбывших из Псковской области. Такая разница обеспечивает положительное сальдо (+3253 человек) и, несмотря на удаленность, делает Урал и азиатскую часть России основным поставщиком мигрантов в Псковскую область. С 2000 по 2009 гг. на Урал и восточнее отправился каждый 482-й житель области, тогда как

Псковскую область выбрал для вселения каждый 279-й житель этих макрорегионов. Несмотря на скромные показатели, положительное сальдо обеспечивается мощностью потока так называемого западного дрейфа, наряду с Калининградом.

Таким образом, отрицательное миграционное сальдо формируется в основном за счет Северо-Западного ФО и Центрального ФО, и, не принимая их в расчет, Псковская область в миграционном плане выглядит довольно привлекательной с положительным сальдо (+4085 человек).

Доля внутрироссийской миграции в депопуляции региона за период 2000–2009 гг. в целом составила лишь 6%, поэтому в резком сокращении численности населения региона этот вид миграции не играет решающей роли. Однако нарастает тенденция к уменьшению миграционного притока (см. рис. 1), что заставляет с большей тревогой смотреть в будущее. В случае относительной стабилизации естественного прироста в ближайшем будущем это может привести к ситуации, когда внутренняя миграция населения станет главным фактором депопуляции региона.

Противоположная ситуация наблюдается с внешней миграцией: занимая приграничное положение, Псковская область в общем является привлекательной для зарубежных мигрантов. Внешнее миграционное сальдо за последние 20 лет является положительным, компенсируя потери вследствие оттока населения в другие российские регионы.

Проведенное исследование выявило заметную связь между объемами миграционного потока, численностью населения и расстоянием между регионами, участвующими в миграционном обмене.