Особенности микрокомпонентного состава природных вод на территории г. Перми

Автор: Щукова И.В., Казаков В.Н.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Гидрогеология

Статья в выпуске: 3 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

Проведены исследования поверхностных, подземных, дождевых и снежных вод в различные фазы гидрологического цикла. Установлено, что дождевые и снежные воды на левобережье города характеризуются наибольшим загрязнением, содержат большее количество элементов, превышающих фон, и элементов-выбросов автомобильного транспорта - V, Zn, Cu, Ni, Cr. Во всех водотоках города содержание V, Cu, Hg, Sr выше ПДКрх. В подземных водах зоны активного водообмена все определяемые микрокомпоненты не превышают значений ПДК.

Природные воды, микрокомпонентный состав, пдк, фон, химический состав

Короткий адрес: https://sciup.org/147245049

IDR: 147245049 | УДК: 556.3 | DOI: 10.17072/psu.geol.18.3.205

Текст научной статьи Особенности микрокомпонентного состава природных вод на территории г. Перми

Поверхностные и подземные воды Пермской промышленной агломерации исследованы достаточно хорошо (Иконников, 1997; Бельтюков, 1998; Тюрина, 1999; Тюрина, 2018; Катаев, 2006; Щукова, 2014; Двинских, 2008; Ведерников, 2004 и др.), однако их микрокомпонентный состав изучен слабо. Это в основном связано со сложностью гидрохимического анализа и необходимостью специализированного оборудования.

Микрокомпоненты - важные составляющие качества природной воды, которые оказывают непосредственное влияние на жизнедеятельность организмов и, прежде всего, человека. Контроль содержания микрокомпонентов в природных водах имеет важное значение для охраны окружающей среды. Его главной целью является установление общих закономерностей распределения микрокомпонентов в зависимости от содержания ионов.

К группе микроэлементов относятся элементы, соединения которых встречаются в природных водах в очень малых концентрациях. Их содержание измеряется микрограммами в 1 дм3 (мкг/дм3, мкг/л), часто имеет и более малые значения.

Микроэлементы представляют собой самую большую группу элементов химическо- го состава природных вод. Условно их можно разделить на пять подгрупп:

-

1) типичные катионы (Li+, Rb+, Cs+, Be2+, Sr2+, Ba2+и др.);

-

2) ионы тяжелых металлов (Cu2+, Ag+, Au+, Pb2+, Fe2+, Ni2+, Co2+ и др.);

-

3) амфотерные комплексообразователи (Cr+6, Mo+5, V+5, Mn+7);

-

4) типичные анионы (Br-, I-, F-);

-

5) радиоактивные элементы.

Основными естественными источниками появления микрокомпонентов в природных водах являются горные породы, техногенными - автотранспорт, нефтеперерабатывающая промышленность, металлургия, сельское хозяйство (Алексеев, 2001).

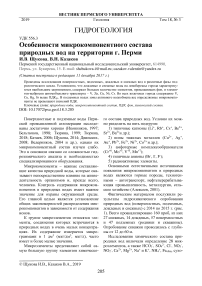

Фактическим материалом послужили результаты гидрохимического опробования природных вод (поверхностных, подземных, дождевых и снежных) с 2014 по 2015 г. (рис. 1). Всего проанализировано 160 проб, из них 27 снежных, 14 дождевых, 57 поверхностных и 47 подземных (родники и скважины). Опробование скважин проводилось с глубины от 12 до 60 м.

Исследования химического состава природных вод включали определение 28 микроэлементов, а также HCO 3 -, SO 4 2-, Cl-, NO 3 -, NO 2 -, Ca2+, Mg2+, Na+ и K+, NH 4 +, Fe общ , сухо-

го остатка, общей минерализации, рН, перманганатной окисляемости, ХПК, БПК, общей жесткости.

Рис.1 . Схематическая карта фактического материала

Результаты гидрохимических исследований атмосферных осадков (дождь и снег) сравнивались с условным фоном, т.е. со средним значением группы проанализированных проб (при оценке средних значений экстремальновысокие концентрации элементов исключались); поверхностных вод - с нормативами предельно допустимых концентраций для водных объектов рыбохозяйственного значения (ПДК рх ) (Двинских, 2008); подземных вод - с ГН 2.1.5.1315-03 и ГН 2.1.5.2280-07.

Полученные характеристики качества вод позволяют более детально оценить современное состояние природных вод в условиях такого крупного промышленного города, как Пермь.

Характеристика атмосферных осадков

Климат района определяется его расположением в средних широтах восточной части Европейской равнины и характеризуется как умеренно континентальный, с умеренно теплым коротким (июнь-август) летом и продолжительной холодной зимой. Средняя годовая температура в г. Перми +1,8 °С, средняя температура июля +18°, января - -16° С.

Город оказывает сильное отепляющее воздействие на окружающую среду, в ре- зультате чего климат города отличается от пригородной зоны.

За год в среднем выпадает 627 мм атмосферных осадков (Катаев, 2006), максимум осадков приходится на июнь-август, минимум - на февраль-март. Годовое количество осадков превышает испарение, поэтому увлажнение избыточное, что проявляется в преобладающем распространении пресных природных вод гидрокарбонатного состава.

Ветровой режим в течение года характеризуется частой повторяемостью южного и юго-западного направлений, особенно в зимнее время. Учитывая преобладающее направление ветра, можно заключить, что для территории характерен значительный вынос загрязняющих веществ в северном и северо-восточном направлениях. Летом такой перенос ослаблен и может происходить в южном направлении.

Согласно результатам гидрохимических исследований дождевые воды ультрапресные с минерализацией 28-184 мг/дм3, мягкие, слабокислые. Химический состав определяют прежде всего гидрокарбонаты, ионы кальция и сульфаты. Отмечены повышенные концентрации ионов Са2+ (1,05 фона), Мg2+ (2,0 фона) и Fe раств. (1,4 фона).

В микрокомпонентном составе дождевых вод необходимо отметить одну особенность: пробы, отобранные на левобережье города, больше загрязнены, чем пробы с правого берега р. Камы. Они содержат больше элементов, превышающих условный фон и имеющих экстремальные значения концентраций, – Li (2 фона), Sc (1,7 фона), Se (1,7 фона), Sr (3,9 фона), Ba (2 фона), Hg (3 фона).

Характерные элементы выбросов автомобильного транспорта – Pb, V, Zn, Cu, Ni, Cr – также зафиксированы в пробах, отобранных на левобережных площадках исследования.

Снежные воды имеют преимущественно HCO 3 -Ca-SO 4 , HCO 3 -NO 3 -Ca, HCO 3 -Ca-NO 3 и HCO 3 -Ca-Cl состав. Минерализация изменяется в пределах 10-50 мг/дм3, показатель рН 6,4-7,5, жесткость 0,03-0,43 мг-экв/дм3. Содержание компонентов не превышает условно фоновые значения, исключением повсеместно являются ионы Са2+ (1,3 фона) и нитраты (NО 3 -до 2,25 фона), в единичных пробах – аммоний (NH 4 + до 1,8 фона) и хлориды (Cl- до 3 фона).

Наблюдается слабая зависимость минерализации от времени года, но в марте она выше, чем в ноябре-декабре. Зависимость фациального состава от минерализации отсутствует. Следует отметить, что в снежных пробах наблюдается та же особенность, что и в дождевых, – наибольшее загрязнение отмечается на левобережной части города.

Характеристика поверхностных вод

Гидросеть исследуемой территории представлена системой рек разного порядка. Основной водной артерией является р. Кама, протяженность которой в пределах города около 70 км. Режим реки зарегулирован плотинами Камской и Воткинской ГЭС.

Впадающие в р. Каму речки и ручьи образуют на левобережье внутригородскую речную сеть. Долины притоков первого порядка почти параллельны между собой и перпендикулярны к р. Каме (реки Язовая, Большая Мотовилиха, Ива, Егошиха, Данилиха, Му-лянка), второй порядок образуют их притоки – Малая Мотовилиха, Огаршиха и др. Менее значительны ручьи Грязный, Гремячий лог и др.

Все речки, кроме Мулянки, имеют длину до 10 км. Протяженность р. Мулянки – 45 км. Долины речек часто каньонообразные и интенсивно врезаны в высокие террасы р. Камы. Истоки их находятся у подножий водораздельных возвышенностей высокой равнины на отметках 150-200 м.

Наиболее крупными правыми притоками Камы в пределах исследуемого района являются Гайва, Ласьва, Малая Ласьва.

В верховьях все реки и впадающие в них ручьи несут чистые воды. В районах застройки меняются химический состав и физические свойства речных вод – они становятся мутными, часто с нефтяной пленкой на поверхности, резко возрастает содержание Cl, NO 3 , SO 4 , органических веществ. Сброс в реки горячих промышленных стоков приводит к тому, что в пределах города реки в зимний период не замерзают.

Протекая по территории Перми, реки испытывают сильное антропогенное воздействие, оказывающее влияние на их экологическое состояние. Качество воды в них ухудшается от верховьев к устью.

Воды рек Ива, Егошиха, Мулянка, Б. Мотовилиха и Гайва имеют природный HCO 3 -Ca-SO 4 состав, лишь у последней наблюдается HCO 3 -SO 4 -Ca. Воды пресные, с минерализацией 380-798 мг/дм3, слабощелочные (pH = 7,3-8,1), средней жесткости и жесткие (4,9-10,4 мг-экв/дм3). Воды этих рек объединяет одинаковое макро- и микрокомпонент-ное загрязнение. Им присуще повышенное содержание сульфатов (108-129 при ПДКрх=100 мг/дм3) и соединений азота (аммоний 0,6 при ПДКрх=0,5 мг/дм3), что свидетельствует о хозяйственно-бытовом загрязнении.

В микрокомпонентном составе выявлены 3 элемента, превышение которых наблюдается во всех реках, - ванадий (1,8-3 ПДК), медь (3-5 ПДК), ртуть (3-7 ПДК). В водах р. Егошихи обнаружено также превышение таких элементов, как бор (1,1 ПДК), никель (1,1 ПДК) и цинк (1,1 ПДК)

Гидрохимический облик вод р. Данилихи наиболее подвержен техногенной трансформации – состав только HCO 3 -SO 4 -Ca, минерализация 816-1087 мг/дм3. Воды слабощелочные (pH = 7,9), жесткие (9,2-11,4 мг-экв/дм3). Выше ПДКрх содержание сульфатов и аммония. Микрокомпонентный состав очень пестрый, количество элементов превышающих нормируемые пределы, больше, чем в других водотоках, – бор (2 ПДК), ванадий (2-2,7 ПДК), хром (1,6-1,8 ПДК), никель (1,5 ПДК), медь (2-2,7 ПДК), молибден (1,2-1,3 ПДК), вольфрам (1,5-3 ПДК), ртуть (7-10 ПДК).

Воды р. Камы в черте города подвержены техногенному влиянию, но в умеренной степени. Они имеют только гидрокарбонатный состав, ультрапресные, пресные с минерализацией 60-487 мг/дм3. Фациальный состав вод, кроме гидрокарбонатов, определяется ионами кальция, сульфатами и хлоридами. Все определяемые макрокомпоненты не превышают значений ПДКрх, за исключением железа общего. Его концентрация достигает 0,11-0,22 при ПДКрх 0,1 мг/дм3.

Микрокомпонентный состав пестрый – алюминий, ванадий, марганец, медь и ртуть имеют повышенные значения (от 1,5 до 5 ПДК).

Однако необходимо выделить показатель перманганатной окисляемости, значения которого 3,9-19,3 мгО/дм3, при среднем значении по всем рекам города 3,3 мгО/дм3. Под воздействием органики активно мигрируют катионогенные элементы и элементы с переменной валентностью, чем во многом объясняется наличие большого количества марганца и алюминия только в камской воде.

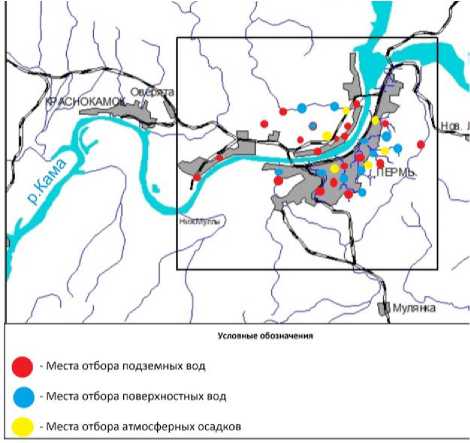

Ещё одной особенностью является заметное увеличение их содержания в весенний период (рис.2), что, вероятно, связано с таянием снега и привнесением данных элементов с площади водосбора.

Рис. 2 . Сезонные колебания содержания Fe общ , Al, Mn в камской воде

Характеристика подземных вод

Исходя из особенностей геологического строения и гидрогеологических условий в зоне активного водообмена в пределах территории Пермской агломерации выделяются следующие гидрогеологические подразделения (Катаев, 2006):

– водоносные горизонты четвертичных отложений (aQ, a-dQ);

– шешминский терригенный слабоводоносный локально-водоносный комплекс (P 1 šš);

– соликамская терригенно-карбонатная водоносная свита (P 1 sl).

Довольно часто в четвертичных отложениях формируются техногенные водоносные горизонты и верховодка, происхождение которой чаще всего также имеет техногенный характер.

Отложения четвертичного возраста в районе г. Перми практически сплошным чехлом покрывают палеозойские породы и представлены комплексом рыхлых континентальных осадков, среди которых преоблада- ют аллювиальные, элювиально-делювиальные, озерно-болотные и техногенные. Шешминский терригенный комплекс – это толща красноцветных, переслаивающихся в вертикальном разрезе, замещающихся и выклинивающихся по простиранию песчаников, алевролитов, аргиллитов с прослоями и линзами известняков, мергелей. Характерной особенностью разреза является его загипсо-ванность и известковистость. Соликамская свита сложена терригенно-карбонатными породами (переслаивание известняков, мергелей, песчаников, доломитов, аргиллитов, алевролитов, глин) с прослоями гипсов и ангидритов (Катаев, 2006).

Грунтовые воды четвертичного аллювиального горизонта, опробованные на правобережье р. Камы (микрорайоны Закамск, Верхняя Курья) гидрокарбонатного и сульфатного состава, пресные (с минерализацией, не превышающей 500 мг/дм3). Фациальный облик разнообразен (HCO 3 -Ca-Cl, HCO 3 -Ca-SO 4 , HCO 3 -SO 4 -Ca, SO 4 -HCO 3 -Ca, SO 4 -Ca-Cl(HCO 3 ) гидрохимические фации). Хлориды присутствуют в составе гидрохимических фаций практически всех проб. Воды мягкие и средней жесткости (3,6-5,2 мг-экв/дм3). Показатель рН равен 5,8-8,2, воды имеют слабокислую и слабощелочную среду. В отдельных пробах зафиксированы превышения ПДК азотистых соединений – NО 3 -(46-50 при ПДК 45 мг/дм3) и NО 2 - (9-34 при ПДК 3,3 мг/дм3).

Необходимо отметить, что сульфатные воды со слабокислой средой распространены в микрорайоне Закамск, слабощелочные гид-рокарбонатные воды – в Верхней Курье.

Из микрокомпонентов фоновые значения превышают стронций, барий и бор. Однако превышений ПДК не обнаружено.

Из-за малой защищённости грунтовых вод и их активной взаимосвязи с поверхностью наблюдается значительное увеличение ряда микрокомпонентов в период таяния снега, уровень колебания которых отражен на диаграмме (рис. 3).

Подземные воды шешминского терригенного слабоводоносного локально-водоносного комплекса преимущественно гидрокарбо-натного состава, реже сульфатного. Наибольшее распространение имеет природная HCO3-Ca-SO4 гидрохимическая фация, меньшее – HCO3-SO4-Ca, HCO3-Ca-NO3, SO4-HCO3-Ca. Воды от пресных до солоноватых, с минерализацией от 300 до 1193 мг/дм3. Повышенные значения минерализации связаны с высоким содержанием, прежде всего, сульфатов, в меньшей степени – нитратов. По величине рН воды близки к нейтральным; средней жесткости, жесткие и очень жесткие. Максимальные значения общей жесткости достигают 10,7-15,0 мг-экв/дм3 (родники в долинах рек Б. Мотовилиха, Егошиха, Данилиха и Язо-вая). Из макрокомпонентов только концентрация NО2- выше нормируемых пределов (5-118 при ПДК 3,3 мг/дм3) и NО3- (60-120 при ПДК 45 мг/дм3).

Рис. 3 . Сезонные колебания содержания Cr, Fe, Mn, Cu, Zn в грунтовых водах четвертичных отложений

Содержание всех микрокомпонентов не превышают ПДК.

Аналогично грунтовым водам четвертичных отложений в подземных водах шешмин-ского терригенного комплекса отмечается значительное увеличение отдельных микрокомпонентов (Cr, Fe, V) в период таяния снега (рис. 3).

Заключение

Современный город Пермь – крупный промышленный центр Западного Урала, где развиты нефтеперерабатывающая, химическая, приборо- и машиностроительная, целлюлозно-бумажная, металлургическая и другие отрасли промышленности. Очевидно, что все компоненты природной среды подвержены загрязнению в той или иной степени, не являются исключением и природные воды.

В результате гидрохимического опробования и анализа природных вод (дождевых, снежных, речных и подземных) на террито- рии Пермской градопромышленной агломерации было установлено, следующее.

-

1. Дождевые воды имеют гидрокарбо-натный состав, ультрапресные, с минерализацией 28-184 мг/дм3, мягкие, слабокислые; из микрокомпонентов превышают условный фон Li (2 фона), Sc (1,7 фона), Se (1,7 фона), Sr (3,9 фона), Ba (2 фона), Hg (3 фона); характерные элементы выбросов автомобильного транспорта – V, Zn, Cu, Ni, Cr – зафиксированы в пробах, отобранных на левобережных площадках исследования.

-

2. С нежные воды также имеют гидрокар-бонатный состав. Их минерализация (10-50 мг/дм3) меньше, чем дождевых, что связано с промерзанием почвенного покрова и специфичностью поглощения частиц из атмосферы кристаллическими формами осадков; наблюдается слабая зависимость минерализации от времени года, но в марте она выше, чем в ноябре-декабре; дождевые и снежные пробы, отобранные на левобережье города, имеют большее загрязнение, чем пробы с правого берега р. Камы. Они содержат больше элементов, превышающих фон и имеющих экстремальные значения концентраций.

-

3. Поверхностные воды тоже подвержены техногенному влиянию. Несмотря на их гидрокарбонатный состав, в речных водах повышены минерализация, содержание сульфатов, азотистых соединений, общая жесткость и показатель рН; высокие концентрации V, Cu, Hg, Sr зафиксированы во всех водотоках, их содержание выше ПДКрх. Повышенное содержание меди и стронция является естественной региональной особенностью территории Западного Урала и связано с повсеместным распространением в верхней части геологического разреза терригенных отложений шешминского горизонта уфимского яруса приуральского отдела пермской системы, для толщи которого характерны загипсованность и медистые песчаники. Только в камской воде отмечаются Fe общ , Al, Mn (от 1,5 до 5 ПДКрх) и повышенные значения перманганатной окисляемости (4-19 мгО/дм3). Во всех других водотоках перманганатная окисляемость значительно меньше (1-6 мгО/дм3). Максимальное содержание преобладающего количества микрокомпонентов характерно для весенних проб (май), минимальное – для летних (август). Вероят-

- но, это связано с поступлением в водотоки загрязненных талых вод с водосборных площадей.

-

4. Подземные воды четвертичных отложений, опробованные на правобережье р. Камы, гидрокарбонатного и сульфатного состава, пресные, с минерализацией, не превышающей 500 мг/дм3. Фациальный облик пестрый. Воды мягкие и средней жесткости, со слабокислой и слабощелочной средой. Зафиксированы превышения ПДК только нитратов и нитритов. Подземные воды шеш-минского терригенного комплекса преимущественно гидрокарбонатного состава, реже сульфатного. Воды от пресных до солоноватых. Повышенные значения минерализации связаны с высоким содержанием прежде всего сульфатов, в меньшей степени нитратов. По величине рН воды близки к нейтральным, средней жесткости, жесткие и очень жесткие. Только концентрация нитратов и нитритов выше нормируемых пределов. Содержание всех определяемых микрокомпонентов не превышает ПДК как в грунтовых водах четвертичных отложений, так и шешминско-го водоносного комплекса.В подземных водах зафиксировано значительное увеличение ряда микрокомпонентов в период таяния снега. Исследования микрокомпонентного состава природных вод необходимо продолжить для установления многолетних особенностей и закономерностей в условиях большого города.

Список литературы Особенности микрокомпонентного состава природных вод на территории г. Перми

- Алексеев А.И. Химия воды / СЗТУ. СПб., 2001.

- Бельтюков Г.В., Щукова И.В. Оценка изменения гидрогеологической обстановки в условиях промышленной городской агломерации // Экология города: матер. регион. науч.-техн. конф. Пермь, 1998. С. 8-10.

- Ведерников В.П. Особенности родникового стока в долинах рек левобережной части г. Перми // Гидрогеология и карстоведение: межвуз. сб. науч. тр. / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2004. Вып. 15. С. 255-257.

- Двинских С.А., Китаев А.Б., Зуева Т.В., Щукова И.В. Водные объекты и их роль в формировании экологической обстановки города Перми: учеб. пособие для учителей сред. учеб. завед., студ. вузов / Перм. гос. ун-т. 2-е изд., перераб. и доп. Пермь, 2008. 175 с.

- ГН 2.1.5.1315-03. Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 27.04.2003.

- ГН 2.1.5.2280-07. Гигиенические норма-тивы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения к ГН 2.1.5.1315-03. Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 27.09.2007.

- Двинских С.А., Бельтюков Г.В. Возможности использования системного подхода в изучении географических пространственно-временных образований. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1992. 245 с.

- Иконников Е.А., Щукова И.В. Карта загрязнения подземных вод города Перми // Геология и полезные ископаемые Западного Урала: матер. регион. конф. Пермь, 1997. С. 261-262.

- Малеев К.И., Бельтюков Г.В., Двинских С.А. и др. Закамск. Экология и здоровье. Пермь, 1993.

- Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения. Утверждены приказом Росрыболовства № 20 от 18.01.2010.

- Катаев В.Н., Щукова И.В. Подземные воды города Перми / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2006. 142 с.

- Родники Перми. Качество и возможность использования подземных источников питьевого водоснабжения в г. Перми / Гос. комитет по охране окружающей среды Пермской области. Пермь: Изд-во Перм. у-та, 1998. 90 с.

- Тюрина И.М. Трансформация химического состава грунтовых вод урбанизированных территорий // Труды XI съезда Русского географического общества. СПб., 1999. С. 105-106.

- Тюрина И.М., Патрушев Н.В. Ретроспективный анализ кислотно-щелочных условий грунтовых вод города Перми // Вестник Пермского университета. Геология. 2018. Т. 17, № 2. С. 112-119.

- Щукова И.В. Проблема качества питьевой воды (на примере г. Перми) // Современные проблемы науки и образования. М., 2014. № 6. С. 24-27. URL: www.science-education.ru / 120-15810.

- Щукова И.В. Современное состояние подземных вод района развития соляного карста на территории Пермского края // Естественные и технические науки. М., 2014. С. 46-50.

- Щукова И.В., Наумов Д.Ю. Качество бутилированной воды в Прикамье // Геология и полезные ископаемые Западного Урала: матер. регион. науч.-практ. конф. / Перм. гос. нац. иссл. ун-т. Пермь, 2014. С. 99-102.

- Щукова И.В., Кивилёва З.В. Качество воды водозаборных скважин в районах малоэтажной застройки городских агломераций // Успехи современной науки. Белгород, 2016.Т.10,№ 11, С. 87-90.