Особенности моделирования региональных социально-экономических систем высокой чувствительности и реакции в целях решения проблем поляризации экономического пространства

Автор: Астахин Александр Станиславович, Третьякова Лариса Александровна

Журнал: Региональная экономика и управление: электронный научный журнал @eee-region

Статья в выпуске: 2 (62), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье предложен подход и методика к определению уровня устойчивости региона (территории), апробированы на базе исследовательского анализа синтезированной модели социально-экономической систем регионов ЦФО, учитывающих взаимовлияние социальной, экономической, технологической, политической и иных региональных подсистем, формирующей оптимальные входные параметры региональной системы относительно заданных требований к обеспечению жизнедеятельности личности, общества, государства с условиями оперативного реагирования на изменение национальных макроэкономических параметров и институциональных условий. Предложен алгоритм динамической стабилизации социально-экономической системы региональной экономики. Реферат. Мировое сообщество признает, что модели устойчивого развития альтернативы не имеется в настоящее время. К тому же сегодня не имеется единой методологии измерения и прогнозирования устойчивого развития на уровне региона. Сегодня остро поставлен вопрос междисциплинарного описания и взаимодействия для обсуждения научных проблем устойчивого развития...

Короткий адрес: https://sciup.org/143170995

IDR: 143170995

Текст научной статьи Особенности моделирования региональных социально-экономических систем высокой чувствительности и реакции в целях решения проблем поляризации экономического пространства

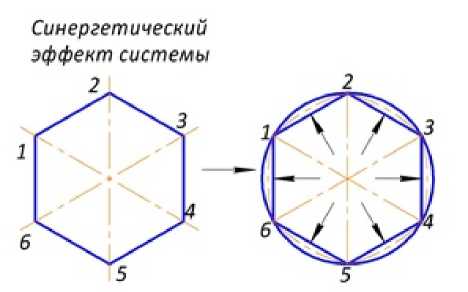

В связи с неизбежным переходом мирового сообщества к новому индустриальному обществу второго поколения (НИО.2) – обществу, основанному на новом витке развития индустриального материального производства, характеризующегося возросшей знаниеинтентсивностью, ускоренным переходом к производству знаниеемкого продукта, ускорением темпа реагирования на технологические изменения и переходом к непрерывности потока инноваций, актуализируется проблема изучение тенденций развития региональных систем для достижения стратегических преимуществ и наибольшего синергетического эффекта управления и развития.

На новой ступени развития индустриального общества в России принципиальное значение приобретает тенденция к ускоренному нарастанию темпов технологических изменений. «Ускорение ускорения» становится главным трендом социально-экономического развития российского общества в ближайшем будущем, поэтому задача управления системами с повышенной реакцией и чувствительностью на происходящие изменения является актуальной.

К тому же к настоящему времени складывается ситуация, когда традиционная экономическая наука не располагает достаточными знаниями о методах управления сложными региональными системами в плане эффективной унифицированной методологии организации и активизации очагов производства — «точек экономического роста» на определенной территории. Здесь мы имеем серьезный вызов современной науке. С этой целью необходимы научные исследования, связанные с решением задач быстрого реагирования на макроэкономические и институциональные изменения для совершенствования методологического инструментария оценки развития жизнеспособности региональных социально-экономических систем. Наличие нерешенных теоретических и практических проблем в данной сфере определило актуальность выбранной темы исследования.

Теоретическая и методологическая база исследований экономической динамики в контексте социально-экономического развития исследовались в соответствии с трудами Л. Абалкина, А. Богданова, А. Гранберга, Г. Клейнера, В. Чекмарева, В. Солопова и др. Вопросы чувствительности системы рассматривались в контексте трудов Ф. Хайека, Дж. Кларка, Ф. Найта, Вукобратовича М., Томовича Р. и других. Самостоятельное значение в этом направлении имеют работы российских ученых — Городецкого В. И., Моревой О. Д., Решетова А. А., Юсупова Р. М. и др.

Особенности процессов, связанных с решением задач чувствительности и реакции региональной системы жизнедеятельности населения исследовались в совокупности трудов В.А. Антошина, В.Г. Бурлова, В.М. Буренка, А.А. Косенко, Г.Г.

Малинецкого, В.И. Пирумова, В.А. Шестакова и др. С точки зрения анализа динамических процессов управления системами жизнедеятельности учитывались труды A.M. Ляпунова, Н.Е. Жуковского, Н.Г. Четаева, И.Г. Малкина, H.H. Красовского, Е.А. Барбашина, В.И. Зубова, и др.

Научное направление, связанное с изучением проблем устойчивого социальноэкономического развития и природно-климатического характера исследовалось нами в научных работах Болоцкого Е.В., Бутаковой М.М., Вертаковой Ю.В., Дедова Л.А., Дейтриха A., Кемени T., Кларка К., Кузнеца С., Кузьбожева Э.Н., Лузина Г.П., МакМилана M., Мидлера Е.А., Новикова Н.В., Павлов К.В., Плахова Л.В., Полянина А.В., Растворцевой С.Н., Рисина И.Е., Родрика Д., Плотникова В.А., Сепулведа C., Селина В.С., Сибирской Е.В., Сироткиной Н.В., Стопера M., Трещевского Ю.И., Трониной И.А., Федотовой Г.В., Хавлика П., Харченко Е.В., Черниковой Д.А.

Научное направление, связанное с защитой личности, общества и государства получило отражение в работах как зарубежных, так и отечественных авторов. Среди отечественных можно выделить труды В.А. Антошина, В.Г. Бурлова, В.М. Буренка, А.А. Косенко, Г.Г. Малинецкого, В.И. Пирумова, В.А. Шестакова и др.

Научное направление, связанное с изучением проблем «точек экономического роста» исследовались в соответствии с трудами Лащевой Т.О., Гутмана Г.В., Мироедова А.А., Федина С.В., Федоровой Т.А., Алаева А.Б., Дроздовой Н.П., Федоренко Н.П. и др.

Однако необходимо отметить, что в приведенных работах [1-22,26] вопросы обеспечения жизнедеятельности населения, общества рассматривались без учета анализа и оценки взаимовлияния социальной, экономической, экологической, демографической и политической систем, без учета уровня развития и экономической жизнедеятельности территории, на которой проживает население, рассматриваемой в контексте потенциала обеспечения жизнедеятельности населения и народнохозяйственных объектов. Кроме того, некоторые ученые абстрагировались от влияния факторов, обусловленными внешними вызовами и угрозами.

Дискуссионный характер указанных проблем, возрастающая потребность их практического решения определили выбор темы, объекта и предмета исследования, обусловили постановку цели и задач исследования.

Результаты исследования

Экономическое развитие непосредственно связано с качественными и количественными изменениями в экономике региона. Мы разделяем позицию многих ученых, которая состоит в том, что развитие региональной экономики представляется как процесс глубокого качественного и количественного изменения ее состава и связей, то есть структуры ее подсистем, совместное функционирование которых определяет динамику и уровень развития региона. В этой связи вызывает повышенный интерес понимание свойств, особенностей, структуры региона, инструментарий ее анализа, выявление направлений проведения эффективной социально-экономической политики, целью которой является формировании рациональной и сбалансированной структуры экономики, способной обеспечить эффективное развитие региона. Нами анализировались концептуально в комплексе взаимосвязи системы России и подсистемы регионов, что позволило применительно к Российской действительности выделить и систематизировать особенности региональных экономик России, а именно: зависимость региональных экономик от федерального центра; дисбаланс интересов национальной и региональных экономик; рассмотрение региональных экономик России как единой системы взаимодополняющих конкурирующих экономик; экономическая политика «точек роста»; поляризация региональной экономики; несоответствие между процессами формирования региональных экономик РФ и уровнем управления этими процессами; влияние демографических факторов, на формирование и развитие региональных экономик; специализация региональных экономик; социально ориентированный характер региональных экономик. Ее отличительными признаками является наличие на территории региона динамично развивающихся комплексов, производственных структур, объединенных с социальными объектами механизмами сопряжения и связанных между собой стратегическими траекториями роста, согласующихся с приоритетными национальными целями развития. Такой формат взаимодействия, кроме уже известных объединений (территориальные и отраслевые кластеры, особые экономические зоны) предполагает создание зон с особым режимом воспроизводства, гибких моделей сотрудничества на принципах ГЧП (МЧП), инфраструктурных ипотек и т.д.

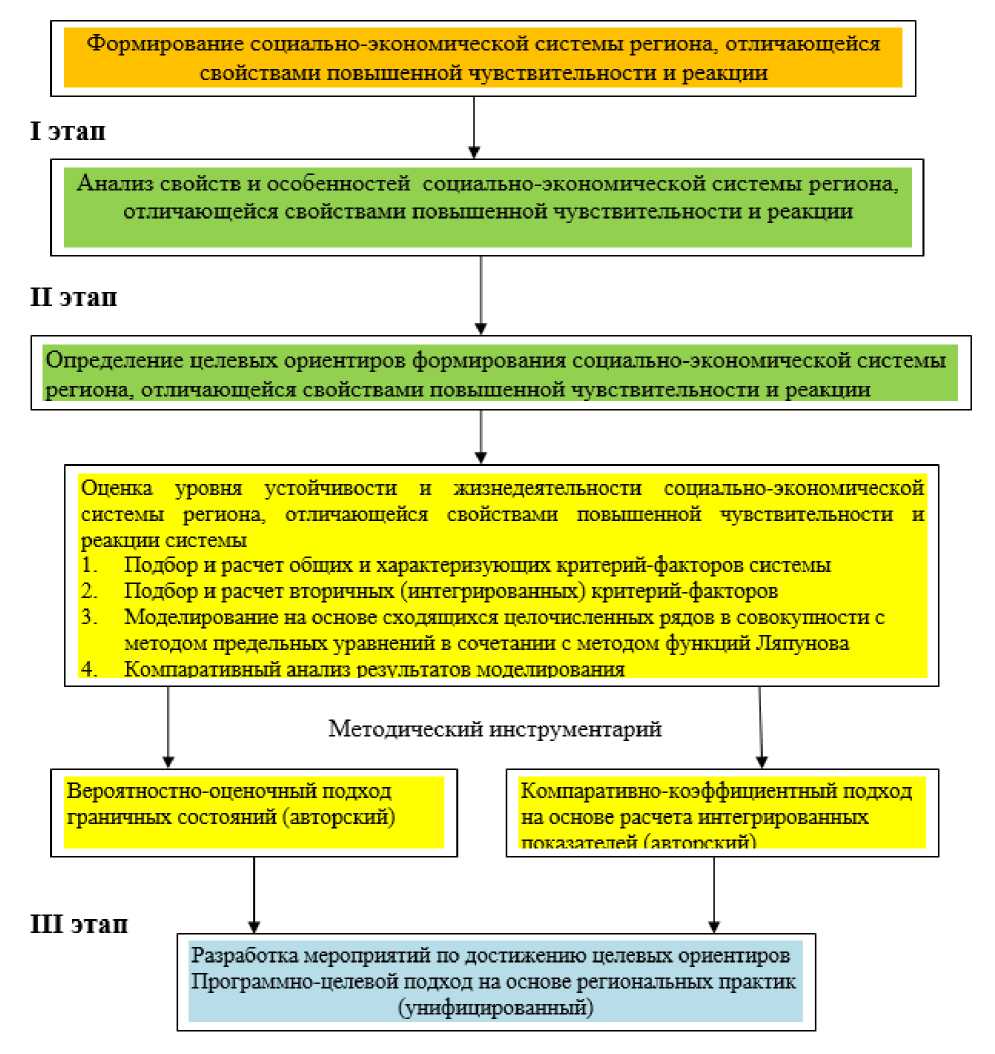

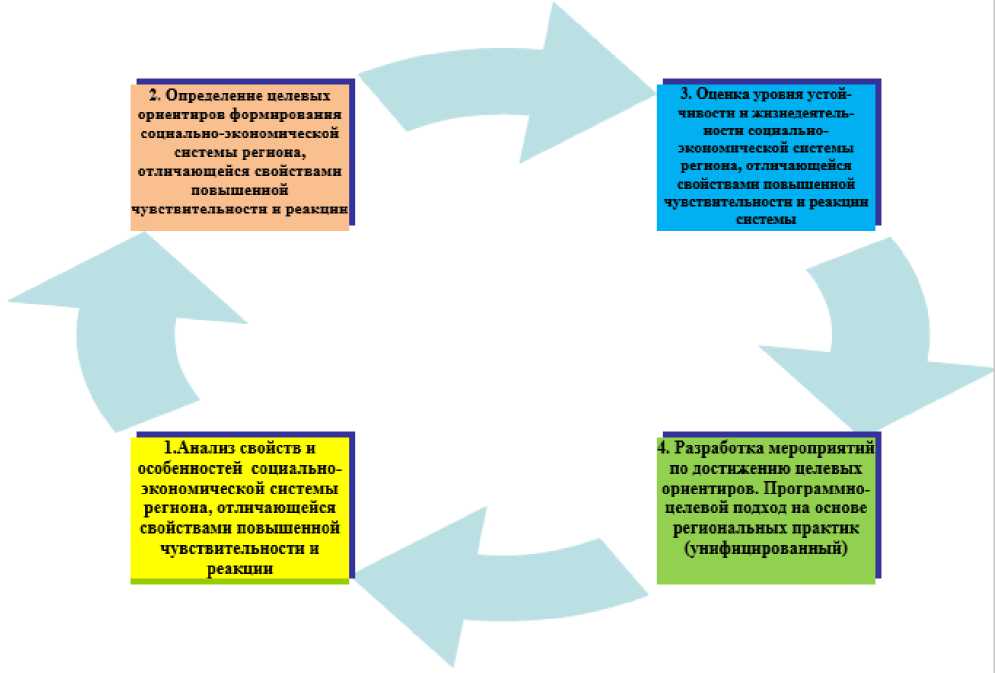

Подход к оценке социально-экономической системы региона с точки зрения повышения чувствительности и реакцией системы на макроэкономические и институциональные изменения, включает учет взаимосвязей социальной, технологической, экономической, экологической и других подсистем с повышением устойчивости и жизнедеятельности региональной экономики при сохранении целостности системы. Авторский подход включает теоретикометодическое обоснование и разработку этапов реализации процесса оценки уровней жизнедеятельности региона: 1) анализ особенностей и тенденций развития с учетом подбора критерий-факторов оценки устойчивости и жизнедеятельности; 2) определение целевых ориентиров оценки устойчивости и жизнедеятельности; 3) разработку мероприятий по достижению целевых ориентиров. Отличительной особенностью формирования целевых ориентиров оценки является применение трех подходов: вероятностно-оценочного, программного, компаративно-коэффициентного.

Рис.1. Подход к оценке социально-экономической системе региона с точки зрения повышения чувствительности и реакцией системы на макроэкономические и институциональные изменения

4. Разработка мероприятии по достижению целевых ориентиров. Программноцелевой подход на основе региональных практик (унифицированный)

2. Определение целевых ориентиров формирования социально-экономической системы региона, отличающейся свойствами повышенной чувствительности и реакции

1.Анализ свойств и особенностей социальноэкономической системы региона, отличающейся свойствами повышенной чувствительности и _____ реакции _____

3. Опенка уровня устойчивости н жизнедеятельности сопнально-экономнческон системы региона, отличающейся свойствами повышенной чувствительности и реакции системы

Рис.2. Блок-схема подхода к оценке социально-экономической системе региона с точки зрения повышения чувствительности и реакцией системы на макроэкономические и институциональные изменения

Отличительной особенностью формирования и реализации целевых ориентиров социально-экономической системы региона является перманентный циклический процесс оценки с одновременно-последовательным применением трех подходов: п.3 рис.2 — вероятностно-оценочного, компаративнокоэффициентного (рис.3); п.4 рис.2 — программно-целевого.

Рис.3. Методический инструментарий оценки уровня устойчивости и жизнедеятельности социально-экономической системы региона, отличающейся свойствами повышенной чувствительности и реакции системы

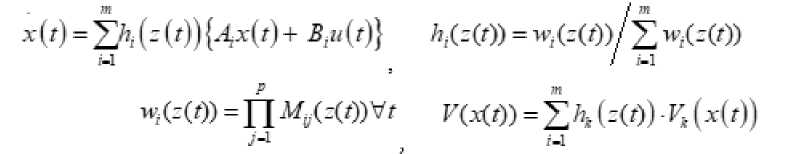

Социально-экономическую систему региона как открытую непрерывную управляемую систему определяли с помощью правил вида [1,2,4]. Если z1(t) есть Mi1, z2(t) есть Mi2, …, zp есть Mp, то x(t) = Aix(t) + Biu(t), i = 1, 2, …, m, где Mij (i = 1, 2, …, m, j = 1, 2, …, p) – мягкие (нечёткие) множества; m – число правил; x(t)∊Rn – вектор состояния; u(t)∊Rq – вектор входа управляющего воздействия; z1, …, zp(t) – известные условия, внешние и внутренние возмущения, опасности и угрозы; Ai∊RnЧn, Bi∊RnЧq. Исследуемая система определяется вида

,(1)

Используя вышеуказанные подходы, для отражения процессов обеспечения жизнедеятельности региональной экономики выступали системы критериев-факторов, определяющих формирование жизнедеятельности системы объекта экономики: экономические, социальные, демографические, экологические, девиантного поведения, политические [23] .

VAre(t) = W 4 (x(t)) = ((Э1(t)+Э2(t)+Э3(t)+Э4(t)) + (С1(t)+С2(t)) + (Д1(t)+Д2(t)+Д3(t)) + (Эк1(t)+Эк2(t)) + (Дп1(t)+Дп2(t)+Дп3(t)) + (П1(t)+П2(t)+П3(t)))/n(t)

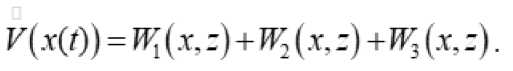

Исследуемые задачи сводились к определению вида подынтегральной функции в критерии качества, при этом управляющие воздействия выбирались таким образом, чтобы известная для системы без управления функция Ляпунова могла служить оптимальной функцией Ляпунова для той же системы, но при действии на нее дополнительных управляющих сил. Синтетический подход предопределил построение модели, обеспечивающей формирование системы жизнедеятельности, для это реализован метод сходящихся целочисленных рядов в совокупности с методом предельных уравнений в сочетании с методом функций Ляпунова. В основе синтеза предложенной модели, учитывающей закономерности взаимосвязей показателей социальных, технологических, экономических, экологических и других систем с повышением устойчивости динамических систем объекта экономики. В модели применена схема нечеткого логического вывода с помощью алгоритма Мамдани по экспертным нечетким базам знаний. Процесс разработки системы реализован в среде MatLab с использованием пакета Fuzzy Logic Toolbox. Данные количественных вариантов реализации построенной нечеткой системы были использованы для формирования модели множественной регрессии, позволившей получить функцию, связывающую эндогенную и экзогенные переменные и синтезировали искомую модель вида [24]:

Г (лХО) min < F (х(0) < к (х(0)) < 1 Vt > о

V (x(f))< ^at ‘хХО^ + Я) x(f)+^ ^x,z^ +1^ (x,z) 9 при Г (х(г))< О

^(x(O)min < П;(Х(0) < fP4x(O)) < 1 Vf > О ,

K(Psist(0) min < K(Psist(0) < 1, при K(Gsist(O) ^ 0. где

V(x(t)) – функция Ляпунова;

V’(x(t)) — производная функции Ляпунова;

W4(x(t)) – функция показателя безопасности системы объекта экономики; K(PSIST(t)) – функция коэффициента устойчивости при ПС объекта экономики; K(G S I S T(t)) – функция вероятности наступления ПС на объекте экономики.

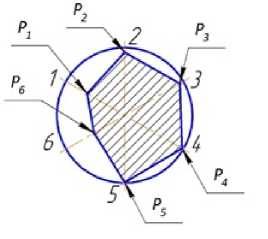

Вероятностно-оценочный подход граничных состояний системы (авторский). Исходили из предположения, что изначально при нулевых условиях функционирования социально-экономической системы региона вероятности наступления системного дисбаланса, связанные с постоянными факторами I порядка, одинаковы, т.е. Р1 = Р2 = Р3 = Р4 = Р5= Р6

Вероятность фактор ов

I порядка

Таблица 1

Постоянные факто ры

I порядка

Р 1 Техногенные

|

Р 2 |

Природные |

|

Р 3 |

Экологические |

|

Р 4 |

Биологические |

|

Р 5 |

Социальные |

|

Р 6 |

Антропогенные |

Рисунок 4. Диаграмма устойчивости (идеальный случай основания) при факторном р авновероятностном наступления ПС при устойчивости системы (P SIST ), стремящейся к 1,0, и вероятности наступления ПС (G SIST ), стремящейся к 0,0.

Потеря устойчивости функционирования объектом экономики в пограничных ситуациях происходит из-за воздействия на него различных дестабилизирующих факторов. Прежде всего, это факторы техногенного, природного, экологического, биологического, социального и антропогенного характеров. Однако целый ряд дестабилизирующих факторов связан не только с прямым воздействием.

Таблица 2

|

Кол-во пограничных ситуац ий за 10 лет |

% соотно шение |

||

|

Р 1 + Р 1 ‘ =1,0 |

4577 |

36 |

Техноген ные |

|

Р 2 + Р 2 ‘ =1,0 |

868 |

7 |

Природн ые |

|

Р 3 + Р 3 ‘ =1,0 |

793 |

6 |

Экологич еские |

|

Р 4 + Р 4 ‘ =1,0 |

225 |

2 |

Биологич еские |

|

Р 5 + Р 5 ‘ =1,0 |

199 |

1 |

Социальн ые |

|

Р 6 + Р 6 ‘ =1,0 |

6056 |

48 |

Антропог енные |

Рисунок 5. Диаграмма плоскости меридиана устойчивости (реальный случай основы )

Сущность подхода заключается в определении площади основания системы при реальном случае ( SSIST—r ) и сравнении ее с площадью идеального основания системы ( S S I S T— id ) при факторном равновероятностном наступлении ПС при вероятности устойчивости системы ( PSIST ), стремящейся к 1,0 и вероятности наступления ПС ( G S I S T ), стремящейся к 0,0. Полученное прямое и обратное отношения будут являться показателями, характеризующими устойчивость системы при факторном анализе за определенный период – функция коэффициента устойчивости объекта экономики K(PSIST) и функция вероятности наступления ПС на объекте экономики K(G S I S T) .

K(P SIST ) = S SIST-r / S SIST-id (4)

K(G SIST ) = (S SIST-id — S SIST-r ) / S SIST-id

Далее проводиться оценка коэффициента устойчивости объекта экономики на основе шкалы критериальные границ показателя устойчивости объекта, разработанной на основе учета мнений экспертов и завершается компаративным анализом коэффициента устойчивости с граничными значениями.

Таблица 3. Шкала коэффициента устойчивости объекта экономики

Значение коэффициента устойчивости объ екта экономики K(P SIST )

До 0,50

0,51-0,69

0,70-0,79

0,80-0,99

1,00 и более

Критериальная оценка коэффициента устойч ивости объекта экономики

Критическая чрезвычайная

Чрезвычайная

Пред чрезвычайная

Нормальная

Высокая

Методика оценки жизнедеятельности региональных социально-экономических систем с функцией повышенной чувствительности и реакцией системы на макроэкономические и институциональные изменения.(Компаративно-коэффициентный подход)

Авторский подход включает методическое обоснование и оценку параметров уровней жизнедеятельности региона: 1) подборку показателей критерий-факторов; 2) ранжирование критериев-факторов по региональным подсистемам; 3) расчет интегрированных показателей уровней жизнедеятельности, устойчивости, дифференциации; 4) проведение компаративного анализа показателей устойчивости, дифференциации и уровней жизнедеятельности подсистем региона с базовыми параметрами критериальных границ.

-

1) Подборка показателей-факторов . Существует множество факторов, в той или иной степени влияющих на жизнедеятельность экономической системы и экономическую жизнедеятельность населения. Остановимся на 22-х основном макроэкономическом критерии-факторе, наиболее четко характеризующие социально-экономическое состояние региона и населения, приведенные в таблице 1 [25].

-

2) Ранжирование критериев-факторов по региональным подсистемам. Рекомендательно определены 6 подсистем: экономическая, социальная, демографическая, экологическая, девиантное поведение, политическая.

-

3) Расчет интегрированных показателей уровней жизнедеятельности, устойчивости, дифференциации проводили методом линейной комбинации частных показателей. Данный показатель формируется из группировки частных показателей по основным стратегическим направлениям:

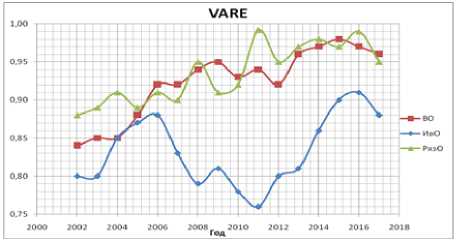

О уровень жизнедеятельности региональной экономики (VARE) – критерии 1-22 в интегрированный показатель VARE ; VARE = (ΣI1-22)/n1

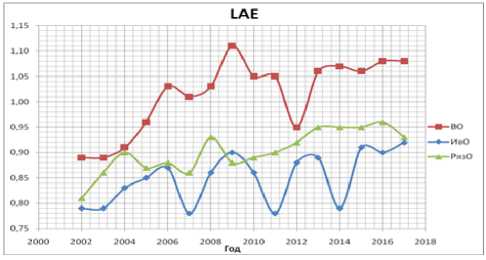

О уровень жизнедеятельности развития экономики региона (LAE) – критерии 1-8 в интегрированный показатель LAE; LAE = (ΣI1-8)/n2,

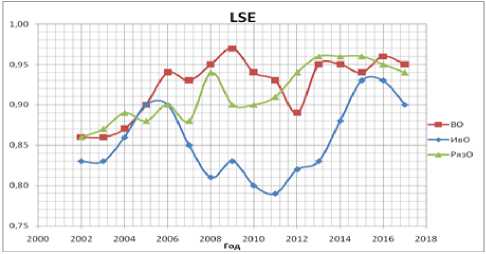

О уровень жизнедеятельности социально-экономического сектора региона (LSE) — критерии 1-18 в интегрированный показатель LSE; LSE = (ΣI 1-18 )/n 3 ,

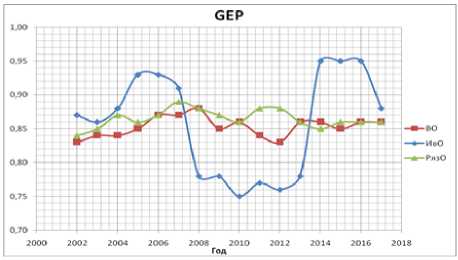

О уровень экономической жизнедеятельности населения (GEP) – критерии 9-18 в интегрированный показатель GEP; GEP = (ΣI9-18)/n4

О индекс локализации (IL);

° уровень дифференциации региона (территории) (Dr).

Объединение частных значений показателей в единый интегрированный целесообразно производить методом получения среднего арифметического значения. Использование данной методики линейной комбинации частных показателей объясняется тем, что все используемые показатели взаимозаменяемы, а снижение значения одного из них в суммарной оценке полностью компенсируется другим положительным изменением значения показателя:

Степень значимости для каждого частного показателя в отдельности следует рассматривать через отношение фактических и пороговых значений показателей. Для системы используемых показателей с разными единицами измерения важным является приведение показателей к единой величине и проведение нормирования порогового значения, принимаемого за 1, что, соответственно, и позволяет делать подобная техника расчета.

Коэффициент значимости показателя жизнедеятельности экономики ( Ii ) определяется как отношение фактического значения показателя к пороговому:

I i = Sр j х Sв i (Sф i / Sп i ) (5)

где Pi – коэффициенты значимости фактических и пороговых значений показателя;

Sфi – фактическое значение показателя-фактора;

Sпi – пороговое значение показателя-фактора;

Sв i – весовой коэффициент показателя-фактора относительно других показателей-факторов в системе критерий-факторов в пределах конкретного региона;

Sр j – весовой коэффициент показателя-фактора относительно других показателей-факторов в системе критерий-факторов в пределах конкретного региона относительно регионов исследуемого государства (страны).

Определение уровня дифференциации региона (территории)- Dr — следующим образом по методике, описанной в [24]:

Dr = K o х (Gep / VAre), (6)

Где Ko — Коэффициент обратной осцилляции Ko = 1–R/ GRP, где

R-Размах вариации,

GRP – среднее значение ВРП на душу населения в совокупности

R = GRPmax-GRPmin , (7)

где GRPmax и GRPmin–соответственно максимальное и минимальное значение ВРП на душу населения в совокупности, индекс локализации, показывающий насколько локализовано в регионе (территории) производство ВРП определяли по формуле:

IL = GRP i /GRP o , (8)

где GRPi–ВРП на душу населения в регионе (территории);

GRPo – средний уровень ВРП на душу населения по более доминирующему территориальному образованию.

-

4) Проведение компаративного анализа показателей устойчивости, дифференциации и уровней жизнедеятельности подсистем региона с базовыми параметрами критериальных границ. Далее проводили оценку значений уровней жизнедеятельностей систем региональной экономики и дифференциации на основе шкалы критериальные границ показателей критерий-факторов, разработанных на основе учета мнений региональных экспертов (см.таб.4).

Таблица 4. Шкала показателя уровней жизнедеятельности: объекта экономики, экономической жизнедеятельности населения, уровня дифференциации региона (территории) жизнедеятельности региона, индекса локализации ВРП.

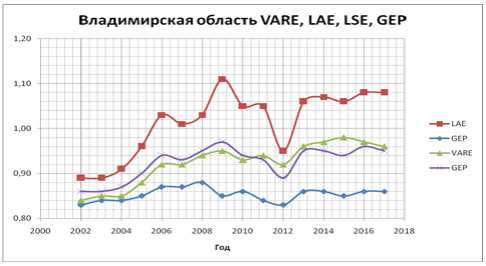

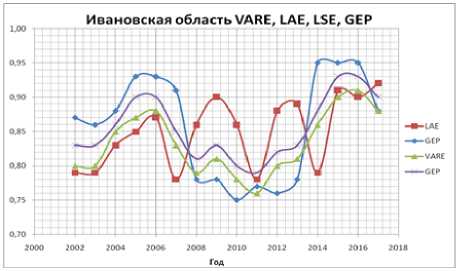

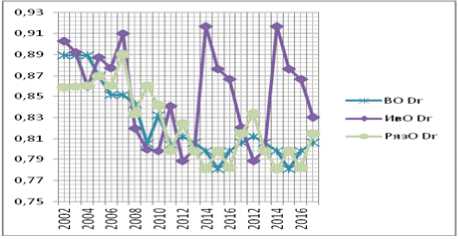

Апробация методики проводилась на примере Владимирской, Ивановской, Рязанской областей по отдельным направлениям в сравнении с пороговыми значениями на уровне средних значений соответствующих показателей по России.

Рис. 6. График уровней жизнедеятельност и экономики Владимирской области за пе риод 2002–18 гг

Рис. 7. График уровней жизнедеятельно сти Ивановской области за период 2002 18 г.г

Рис. 8. График уровней жизнедеятельност и Рязанской области за период 2002-18 г.г.

Рис. 9. График уровня жизнедеятельнос ти системы объекта экономики Владим ирской, Ивановской, Рязанской областе й за период 2002-18 гг.

Рис. 10. График уровня жизнедеятельност и развития экономики региона Владимирс кой, Ивановской, Рязанской областей за п ериод 2002-18 г.г.

Рис. 11. График уровня экономической ж изнедеятельности населения Владимир ской, Ивановской, Рязанской областей з а период 2002-18 г.г.

Источник: подготовлено авторами.

Рис. 12. График уровня жизнедеятельност и социально-экономического сектора Вла димирской, Ивановской, Рязанской област ей за период 2002-18 г.г.

Рис. 13. График уровня дифференциаци и Владимирской, Ивановской, Рязанско й областей за период 2002-18 г.г.

Установлено, что GEP-уровень экономической жизнеспособности населения является приоритетным показателем при характеристике уровня развития региона и качества управления территорией.

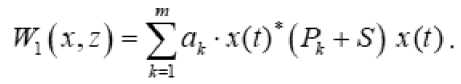

Алгоритм динамической стабилизации социальноэкономической системы региональной экономики

При анализе решении модели (3) разработан алгоритм динамической стабилизации системы экономики региона:

Шаг 1. Вводим функцию Ляпунова вида (1), где Vk определены.

Шаг 2. Вычисляем производную по времени вдоль траектории системы объекта экономики.

Шаг 3. Записываем производную функции Ляпунова V’(x(t)) с учетом матриц Р к и S, удовлетворяющих условиям теоремы и условию при котором функция Ляпунова удовлетворяет значению:

0,5≤( V ( x ( t )) ≤ V ( x (0)) ≤ 1.

Шаг 4. Для проведения анализа устойчивости системы разбиваем производную на три части и вычисляем значение K(P S I S T(t))

Шаг 5. Получаем оценку для

Рис.14. Блок-схема алгоритма динамической стабилизации социальноэкономической системы региональной экономики

Шаг 6. Проверяем знак производной функции Ляпунова и значение K(PSIST(t)):

K(PSIST(t)) min ≤ K(PSIST(t)) ≤ 1

^ (ЖО^^-АО^ + З') .xCO + ^t^zj + ^^z)

Шаг 7. Для проведения анализа жизнедеятельности системы проверяем значение показателя W4 ( x ( t )) = VAre(t) и проводим сравнение с пороговыми значениями показателя, представленными в таблице 6

Шаг 8. Если производная функции Ляпунова и K(PSIST(t)) min ≤ K(PSIST(t)) ≤ 1, при K(GSIST(t)) -> 0, то система (1) устойчива, а также если 0,51≤ W4 ( x ( t )) ≤ W4 ( x (0)) ≤ 1, то система обладает нормативным уровнем жизнедеятельности, в противном случае перейти к шагу 3, 4 и 7 соответственно, вводя корректирующие меры по изменению входных условий и функций структуры региональной экономики. Так же следует отметить, что при введении корректирующих мер имеем возможность производить настройку параметров чувствительности динамической системы объекта экономики как в тестовом, так и в пограничных режимах функционирования.

В теоретическом плане следует отметить свойства систем, отличающихся повышенной чувствительностью и реакцией, заключающиеся в наличии тригерных поведенческих эффектов воздействия управляющих воздействий (с учетом внешних и внутренних возмущений), проявляющихся при выходе переменной за детерминированные пределы контролируемых параметров, при параметрическом целевом управлении социально-экономической системой в заранее заданных интервалах параметров управления, функционирования и выходных системных параметров путем внедрения в систему перманентного итерационно-циклического процесса оценки, стабилизации и управления параметрами системы при условии минимизации времени циклов оценки, управления и стабилизации с обратными отрицательными связями, при повышении самоорганизации, целеустремленности, циклическом открытии мембран и, снижении фрактальности и гомеостаза. В процессе управленческой стабилизации контролируемых параметров проявление тригерного эффекта прекращается.

Заключение

В статье предложен подход и методика к определению уровня устойчивости региона (территории), апробированы на базе исследовательского анализа синтезированной модели социально–экономической систем регионов ЦФО, учитывающих взаимовлияние социальной, экономической, технологической, политической и иных региональных подсистем, формирующей оптимальные входные параметры региональной системы относительно заданных требований к обеспечению жизнедеятельности личности, общества, государства с условиями оперативного реагирования на изменение национальных макроэкономических параметров и институциональных условий. Аспектная новизна методики оценки заключается в унифицированном сравнительном анализе эмпирических интегрированных показателей, полученных путем исчисления частных значений критерий-факторов методом сходящихся целочисленных рядов с применением методов предельных уравнений в сочетании с методом функций Ляпунова в сравнении с пороговыми значениями соответствующих интегрированных показателей. При этом интегрированные показатели удовлетворяет требованиям: количественного измерения; формирования на основе приоритетных базовых показателей развития региона; учета основных компонент развития: институциональной, экологической, экономической и социальной.

Предложенная методика отличается простотой исчисления, малозатратностью в применении, а также то, что информационную базу составляют официальные данные органов государственной статистики, что обеспечивает их доступность и сопоставимость.

Методология исследований , Теория региональной экономики

Список литературы Особенности моделирования региональных социально-экономических систем высокой чувствительности и реакции в целях решения проблем поляризации экономического пространства

- Большаков Б.Е. Наука устойчивого развития. - М: РАЕН, 2011. - 272 с.

- Большаков Б.Е., Рябкова С.А. Возникновение и основные проблемы вхождения понятия "устойчивое развитие" в мировую политику и науку // Устойчивое развитие: наука и практика: вып. 1(2), 2009. [Электронный ресурс], режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=13059121, свободный. Дата обращения: 27.06.2017.

- Экологический энциклопедический словарь. - СПб.: Ноосфера, 2002. - 930 с.

- Розенберг Г. С., Краснощеков Г. П., Крылов Ю. М. Устойчивое развитие: мифы и реальность [Текст]. - Тольятти, ИЭВБ РАН, 1998. - 191 с.

- Кретинин В. А., Бордяшов Е. С. Теоретические аспекты устойчивого развития региона и критерии его оценки [Электронный ресурс] // Экономика региона. - 2007. - № 18 (дек.). - Режим доступа: http://journal.vlsu.ru/ index.php?id=16

- Агафонов Н. Т., Исляев Р. А. Основные положения концепции перехода Российской Федерации на модель устойчивого развития. - СПб.: Центр регионально-политических исследований и проектирования, 1995. - 117 с.

- Новая парадигма развития России (Комплексные исследования проблем устойчивого развития) / под ред. В. А. Коптюга, В. М. Матросова, В. К. Левашова. - 2-е изд. - М.: Academia, 2000. - 460 с.

- Моисеев Н. Н. Судьба цивилизации. Путь разума. - М.: Языки русской культуры, 2000. - 223 с.

- Индикаторы устойчивого развития России (эколого-экономические аспекты) / Под ред. С.Н. Бобылева, П.А. Макеенко. - М.: ЦПРП, 2001. - 220 с.

- Шамаева Е.Ф. Формализация задач мониторинга новаций в проектировании регионального устойчивого инновационного развития ноосферного устойчивого развития: автореферат на соискание степени кандидата технических наук. - Дубна: Университет "Дубна", 2012.

- Параметры моделирования устойчивого развития стран мира, России и ее регионов: база данных. - Свидетельство о регистрации БД Федеральной службы по интеллектуальной собственности №2014621256 от 09.09.2014 г.

- Стратегический анализ социально-экономического развития региона: принципы, основные направления, проблемы /Под ред. В.А.Гневко, В.Е.Рохчина. - СПб.: ИРЭ РАН, ИУЭ, 2004.

- Когут А.Е., Рохчин В.Е. Информационные основы регионального социально-экономического мониторинга.- СПб.: ИСЭП РАН, 1995.

- Богданов И.Я. Экономическая жизнедеятельность России: теория и практика. - М.: ИСПИ РАН, 2001. - С. 27, 39.

- Шестаков А.А. Обобщенный прямой метод Ляпунова для систем, с распределенными параметрами. М.: УРСС. 2007.

- Дружинина О.В., Масина.О.H. Методы - исследования устойчивости и управляемости нечетких и стохастических динамических систем. М.: ВЦ РАН. 2009.

- Дружинина О.В., Петрова С.Н. Метод функций Ляпунова для неквадратичной стабилизации управляемых систем// Информационно-измерительные и управляющие системы. 2012. Т. 10. № 6. С. 40-47.

- Большаков Б.Е. Закон Природы или как работает Пространство - Время. - М.: РАЕН, 2002. - 265 с.

- Большаков Б.Е. Законы сохранения и изменения биосферы - ноосферы. - М.: ВНИИСИ, 1990. - 72 с.

- Большаков Б.Е., Кузнецов О.Л. Русский космизм, глобальный кризис и устойчивое развитие // Электронное научное издание "Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление": том 9 № 1 (18), 2013. [Электронный ресурс], режим доступа: http://www.rypravlenie.ru/wp-content/uploads/2013/04/1-Kyznetcov-Bolshakov.pdf, свободный. Дата обращения: 27.06.2017.

- Большаков Б.Е., Кузнецов О.Л. Устойчивое развитие и наука проектирования космического будущего мировой системы "планетарная жизнь - человек - человечество - космос" (постановка проблемы и возможное решение) // Электронное научное издание "Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление": том 12 № 4 (33), 2016. [Электронный ресурс], режим доступа: http://www.rypravlenie.ru/wp-content/uploads/2017/02/01-Bolshakov_Kuznetsov.pdf, свободный. Дата обращения: 27.06.2017.

- Большаков Б.Е., Рябкова С.А. Возникновение и основные проблемы вхождения понятия "устойчивое развитие" в мировую политику и науку // Устойчивое развитие: наука и практика: вып. 1(2), 2009. [Электронный ресурс], режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=13059121, свободный. Дата обращения: 27.09.2019.

- Третьякова Л.А., Астахин А.С. Управление моделированием жизнедеятельности региональных социально-экономических систем // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. Т.2. № 1. С.84-89

- Третьякова Л.А., Астахин А.С. Теоретические и методологические основы моделирования устойчивого развития региональных социально-экономических систем //Экономика и Управление: проблемы, решения. 2020. Т.2. № 1. С.84-89

- Новиков А.И., Астахин А.С. Сравнительная оценка уровня безопасности и развития экономики Владимирской области Российской Федерации // Горизонты Экономики. Издательство "Экономика". 2018. №3 (43). С. 24-37.

- Gerritsen, A.L., Stuiver, M. & Termeer, C.J.A.M. (2012). Knowledge governance for sustainable economic development: models for organising and enabling knowledge networks. Paper for the Expert Group Meeting on Knowledge Networking and Network Governance, Vienna, 18 September 2012, United Nation Industrial Development Organizations & the Leuven Centre for Global Governance.