Особенности морфогенеза яровой мягкой пшеницы в культуре in vitro в зависимости от условий произрастания

Автор: Никитина Е.Д., Хлебова Л.П.

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 2, 2015 года.

Бесплатный доступ

Изучено влияние условий произрастания 12 сортов яровой мягкой пшеницы на реализацию их морфогенетического потенциала в культуре незрелых зародышей. Установлена достоверная зависимость каллусо-, морфогенеза и регенерации растений от генотипического разнообразия сортов, условий выращивания донорных растений и генотип-средо- вого взаимодействия. Генотипическая специфичность исходного материала является доминирующим фактором, определяющим эффективность всех образовательных процессов in vitro (каллусогенеза - на 38 %, морфогенеза - на 33 %, регенерации растений - на 80 %). Реакция отдельных генотипов на условия выращивания доноров эксплантов специфична. Полевые условия наиболее благоприятны для генотипов с высоким уровнем регенерации, условия зимнее-весенней вегетации в теплице - для сортов с низким регенерационным потенциалом, так как повышают частоту выхода растений в 3,4-13,9 раза.

Мягкая пшеница, генотип, условия произрастания, незрелые зародыши, каллусогенез, морфогенез, регенерация

Короткий адрес: https://sciup.org/14113068

IDR: 14113068 | УДК: 581:633.11

Текст научной статьи Особенности морфогенеза яровой мягкой пшеницы в культуре in vitro в зависимости от условий произрастания

Введение. Феномен тотипотентности соматических растительных клеток позволяет индуцировать морфогенетические процессы в культуре in vitro , в результате которых de novo образуются ткани и органы, способные формировать целый организм [5]. Известно, что морфогенез является одним из наиболее сложных и трудно регулируемых событий в культуре ткани, особенно для семейства Gramineae. Результаты многих исследований [2, 21], а также данные наших экспериментов [3, 11, 13, 14] продемонстрировали несомненную генотипическую обусловленность данного процесса. Установлена зависимость способности к реализации генетических потенций от дифференцировки клеток экспланта. У пшеницы наилучшие результаты получены при использовании 14–17-дневных незрелых зародышей [1, 6, 7, 16]. Кроме того, реализацию морфогенетических возможностей клеточных культур определяют условия выращивания in vitro [8–10, 12, 15, 17, 22].

Из вышеизложенного следует, что одним из направлений исследовательской активности остается поиск факторов, обеспечивающих формирование морфогенного каллуса и последующую успешную регенерацию из него растений.

Если для культуры пыльников злаков однозначно установлено, что условия роста донорных растений существенно влияют на способность к андрогенезу, причем максимальный выход эмбриогенных структур наблюдается при выращивании исходного материала в полевую вегетацию [4, 20], то в отношении культуры незрелых зародышей нет однозначного мнения. Так, например, С. Меддок и соавт. не обнаружили различий между каллусогенной способностью незрелых зародышей пшеницы, сформировавшихся в разных условиях [21]. Другие исследователи показали незначительное различие эм-бриогенного потенциала каллусных культур в зависимости от физиологического состоя- ния исходных растений [18]. Экспланты одних генотипов демонстрировали сходную реакцию на культивирование in vitro, несмотря на различающиеся условия выращивания родительских форм, в то время как другие сорта продуцировали больше эмбриогенного каллуса при пассировании материала, выращенного в теплице. Таким образом, приведенные сведения не дают четкого представления о влиянии условий произрастания исходных сортов злаков на изменчивость морфогенетических процессов в культуре незрелых зародышей.

Цель исследования. Изучить возможности морфогенетического потенциала каллус-ных культур сортов T. aestivum в зависимости от условий роста и развития растений – доноров эксплантов.

Материалы и методы. Материалом для исследования служили 12 сортов яровой мягкой пшеницы различного эколого-географического происхождения: Алтайская 81 , Алтайская 50 , Алтайская 88 , Целинная 20 , Скала , Зарница , Жница , Тулунская 10 , Ботаническая 2 , Спектр , Россиянка (Россия), Leones (Аргентина). Растения-доноры выращивали в селекционных теплицах арочного типа и в полевых условиях.

Тепличная вегетация продолжалась с января по май. Среднемесячная температура варьировала в пределах 21,0–24,9 °С. На протяжении февраля, марта, апреля и мая освещенность постепенно возрастала, равняясь 14,5; 17,8; 19,1 и 22,0 клк соответственно. Досвечивание в теплице производилось лампами ДМЗ-3000, что повышало уровень естественной освещенности на 10 клк.

Освещенность в полевых условиях в ясные солнечные дни превышала 50 клк, в пасмурную погоду составляла 10–14 клк. Среднемесячная температура в мае, июне, июле и августе была равна 12,7; 19,0; 21,5 и 16,5 °С соответственно.

Для индукции каллуса использовали незрелые зародыши размером 1,3–1,5 мм, которые пассировали на среду Линсмайера–Скуга (RM-64) [19], содержащую 0,8 % агара, 3,0 % сахарозы, 2 мг/л 2,4-Д. Клеточные культуры выращивали в темноте при температуре 26±1 °С, пересаживая каждые 30–35 дней на дифференцирующую среду с гормональным составом: 0,5 мг/л 2,4-Д и 0,5 мг/л кинетина. Выявленные зоны морфогенеза переносили на среду для регенерации, содержащую 0,2 мг/л индолилуксусной кислоты. Проростки, достигшие 5–7 см, высаживали в сосуды с почвой и доращивали до созревания в климатической камере при температуре 12 °С ночью и 17 °С днем с 16-часовым фотопериодом. Эксперимент выполнен в 4 повторениях по 60 зародышей на генотип. В ходе исследования определяли следующие показатели: число каллусов на эксплант (каллусогенез), число морфогенных клеточных линий на каллус (морфогенез), число регенерантов на морфогенный каллус (частота регенерации).

Статистический анализ данных проводили с использованием пакета прикладных программ ВИУА.

Результаты и обсуждение. Результаты тестирования сортов T. aestivum показали, что в полевую вегетацию средняя частота индукции клеточных линий (каллусогенез) составила 91,7 %, варьируя от 76,6 ( Жница ) до 100,0 % ( Целинная 20 , Алтайская 88 , Россиянка ) (табл. 1).

При выращивании донорных растений в условиях зимне-весенней вегетации в теплице средний результат оказался несколько ниже – 87,6 %. Пределы изменчивости составили от 72,9 ( Ботаническая 2 ) до 97,6 % ( Скала ). Однако реакция сортов на условия выращивания неоднозначна. Для одних ( Скала , Спектр , Жница , Зарница ) лучшими являются условия закрытого грунта, в то время как другие индуцируют клеточные линии значительно эффективнее от донорных сортов полевой вегетации.

Дисперсионный анализ полученных данных показал, что изменчивость каллусогенеза статистически значимо определяется разнообразием генотипов, условий произрастания растений-доноров и их взаимодействием (табл. 2).

Морфогенез в среднем по всем сортам эффективнее реализовался у эксплантов мягкой пшеницы летнего периода развития, достигнув 65,7 %. Размах изменчивости по признаку составил от 28,4 (Тулунская 10) до 91,2 % (Leones). Средняя частота формирова- ния морфогенных каллусов в тепличную вегетацию оказалась несколько ниже – 55,7 %, варьируя от 43,8 (Ботаническая 2) до 76,7 % (Скала). Условия выращивания исходных растений в теплице снижали морфогенетические возможности каллусных тканей большинства генотипов, за исключением сортов Тулунская 10, Зарница и Алтайская 88.

Таблица 1

Реакция сортов яровой мягкой пшеницы, выращенных в различных условиях, на культивирование in vitro

|

Сорт |

Каллусогенез, % |

Морфогенез, % |

Частота регенерации растений, % |

|||

|

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

|

|

Скала |

81,8 |

97,6 |

88,9 |

76,7 |

356,3 |

275,8 |

|

Спектр |

84,8 |

96,8 |

78,6 |

53,3 |

402,3 |

140,0 |

|

Ботаническая 2 |

97,6 |

72,9 |

73,7 |

43,8 |

94,3 |

115,4 |

|

Leones |

95,3 |

81,8 |

91,2 |

52,2 |

146,2 |

49,4 |

|

Тулунская 10 |

92,7 |

76,3 |

28,4 |

53,6 |

157,1 |

155,6 |

|

Целинная 20 |

100,0 |

88,0 |

75,2 |

46,6 |

23,5 |

17,1 |

|

Жница |

76,6 |

81,6 |

63,9 |

45,0 |

117,4 |

83,3 |

|

Зарница |

86,0 |

95,3 |

43,2 |

68,3 |

29,7 |

46,4 |

|

Алтайская 81 |

98,4 |

88,8 |

52,6 |

50,6 |

6,6 |

22,7 |

|

Алтайская 50 |

86,6 |

86,4 |

69,0 |

53,7 |

3,6 |

30,8 |

|

Алтайская 88 |

100,0 |

94,5 |

56,1 |

60,5 |

3,3 |

23,1 |

|

Россиянка |

100,0 |

91,0 |

67,9 |

64,0 |

1,8 |

25,0 |

|

Среднее значение |

91,7 |

87,6 |

65,7 |

55,7 |

111,8 |

81,3 |

Примечание. 1 – полевая вегетация; 2 – зимне-весенняя вегетация в теплице.

Данные дисперсионного анализа подтверждают достоверность наблюдаемых различий по признаку «морфогенез» как по ге- нотипам, так и по условиям роста и развития исходных сортов, а также по их взаимодействию (табл. 2).

Таблица 2

Влияние генотипов и условий произрастания исходного материала на процессы культивирования незрелых зародышей яровой мягкой пшеницы

|

Источник вариации |

F ф |

||

|

Каллусогенез |

Морфогенез |

Регенерация растений |

|

|

Генотипы |

4,5** |

6,7* |

50,8* |

|

Условия |

5,3** |

20,6* |

6,6** |

|

Взаимодействие «генотип – условия» |

3,1* |

5,8* |

6,0* |

Примечание. F ф – фактическое значение F-критерия по фактору; *, ** – достоверно при 1 и 5 % уровне значимости соответственно.

Регенерационные процессы в среднем по генотипам активнее протекали в клеточных культурах, полученных из эксплантов летней вегетации. Частота регенерации оказалась равной 111,8 %, в условиях теплицы она составила 81,3 % (табл. 1). Однако реакция изученных образцов была неоднозначной и определялась физиологическим состоянием донорных растений. Условия открытого грунта оказали благоприятное воздействие на реализацию регенерационного потенциала одних сортов (Скала, Leones, Спектр, Целинная 20, Жница) и снижали выход растений-регенерантов у остальных генотипов. Следует отметить, что сорта с низкой регенерационной активностью значительно повышали ее при использовании условий теплицы для выращивания доноров эксплантов. В результате частота выхода регенерантов у сортов Алтайская 81, Алтайская 50, Алтайская 88 и Россиянка возросла в 3,4; 8,6; 7,0 и 13,9 раза соответственно. Указанные сорта обнаружили низкий выход регенерантов (от эксплантов, выращиваемых в поле), несмотря на относи- тельно высокую долю морфогенных каллусов (52,6–69,0 %). Это объясняется тем, что большинство морфогенных клеточных линий развивались по пути ризогенеза, что исключило формирование in vitro полноценных растений. Следовательно, условия развития зародышей (будущих эксплантов) ex vivo в зимне-весеннюю вегетацию в теплице способствовали в дальнейшем индукции эмбриоидогенеза и гем-моризогенеза после введения их в культуру. Это привело к столь существенному изменению направления морфогенеза и многократно повысило выход растений-регенерантов.

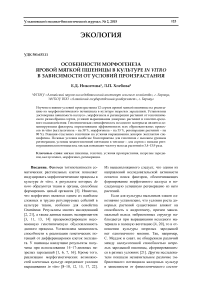

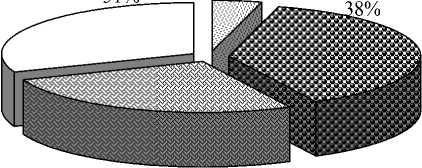

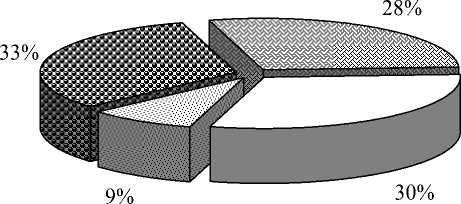

Результаты дисперсионного анализа подтвердили статистически значимое влияние на признак «регенерация растений» всех источников вариации (табл. 2). Сравнивая доли вклада генотипического разнообразия и условий в образовательные процессы при культивировании незрелых зародышей пшеницы, мы видим, что каллусо-, морфогенез и регенерация растений определяются в большей степени генотипом и взаимодействием «генотип – условия» (рис. 1).

4%

31%

27%

Каллусогенез

Морфогенез

-

□ Условия

^ Генотип

0 Взаимодействие генотип х условия

-

□ Случайное

Регенерация растений

Рис. 1. Вклад источников вариации в общую изменчивость образовательных процессов в культуре незрелых зародышей яровой мягкой пшеницы

Анализ данных по влиянию условий выращивания растений – доноров эксплантов свидетельствует о постоянном, но низком вкладе этого фактора в изменчивость различных культуральных процессов. Количественная оценка влияния данного фактора в зависимости от стадии развития культуры варьировала от 1 до 9 %. Тем не менее полевые условия способствовали увеличению средних значений всех изучаемых процессов в культуре незрелых зародышей: каллусогенез повысился на 4,1 %, морфогенез – на 10,0 % и регенерация растений – на 30,5 %.

Следует также принять во внимание, что генотип-средовое взаимодействие существенно для всех изученных признаков. Его вклад в наблюдаемую изменчивость каллусо-, морфогенеза и регенерацию растений составила 27, 28 и 9 % соответственно. Различные генотипы, подвергнутые одинаковому изменению условий среды, реагировали на него по-разному.

Заключение. Таким образом, различные образовательные процессы в культуре незрелых зародышей пшеницы в большей мере зависят от наследственности сортов и лишь в некоторой степени – от комплекса факторов среды, в которых эти сорта произрастают. Реакция отдельных генотипов на условия выращивания доноров эксплантов специфична. Полевые условия наиболее благоприятны для генотипов с высоким уровнем регенерации, условия зимнее-весенней вегетации в теплице – для сортов с низким регенерационным потенциалом.

-

1. Батыгина Т. Б. Прикладные аспекты эмбриологии. Автономность зародыша и эмбриокультура цветковых растений / Т. Б. Батыгина, В. Е. Васильева // Ботанический журн. – 1987. – Т. 72, № 2. – С. 155–161.

-

2. Гапоненко А. К. Регенерация растений различных генотипов пшеницы Тriticum aestivum L . in vitro / А. К. Гапоненко, М. А. Мунтян // Доклады АН СССР. – 1984. – Т. 278, № 5. – С. 12–31.

-

3. Григорьева Л. П. Скрининг сортов пшеницы по способности к морфогенезу в культуре незрелых зародышей in vitro / Л. П. Григорьева, И. А. Шлецер // Известия Алтайского гос. ун-та. – 2006. – № 3 (51). – С. 64–66.

-

4. Дьячук Т. В. Культура пыльников пшеницы и ее использование в селекции / Т. В. Дьячук, П. А. Дьячук // Биология культивируемых клеток и биотехнология : Международная конференция. – Новосибирск, 1988. – С. 207–208.

-

5. Ежова Т. А. Генетический контроль тотипотентности растительных клеток в культуре in vitro / Т. А. Ежова // Онтогенез. – 2003. – Т. 34, № 4. – С. 245–252.

-

6. Круглова Н. Н. Незрелый зародыш пшеницы как морфогенетический компетентный эксплант / Н. Н. Круглова, А. А. Катасонова // Физиология и биохимия растений. – 2009. – Т. 41, № 2. – Р. 124–131.

-

7. Круглова Н. Н. Периодизация эмбриогенеза пшеницы как методологический аспект биотехнологических разработок / Н. Н. Круглова // Известия Уфимского научного центра РАН. – 2012. – № 2. – С. 21–24.

-

8. Никитина Е. Д. Влияние температуры и освещения на прямое прорастание незрелых зародышей Triticum aestivum L. в культуре in vitro / Е. Д. Никитина, Л. П. Хлебова // Известия Алтайского гос. ун-та. – 2014. – № 3–1 (83). – С. 46–50.

-

9. Никитина Е. Д. Влияние фитогормонов на морфогенез и регенерацию растений каллусных тканей Triticum aestivum / Е. Д. Никитина // Генетика. – 1994. – № 30 (прил.). – С. 109–110.

-

10. Никитина Е. Д. Разработка отдельных элементов технологии клеточной селекции яровой пшеницы на устойчивость к абиотическим стрессам / Е. Д. Никитина, Л. П. Хлебова, О. В. Ере-щенко // Известия Алтайского гос. ун-та. – 2014. – Т. 2, № 3 (79). – С. 50–54.

-

11. Никитина Е. Д. Роль генотипа в реализации морфогенетических процессов в культуре незрелых зародышей у Triticum aestivum L. / Е. Д. Никитина // Сибирский вестн. сельскохозяйственной науки. – 2004. – № 2 (152). – С. 32–34.

-

12. Никитина Е. Д. Роль физических факторов в реализации морфогенетического потенциала клеточных культур T. aestivum / Е. Д. Никитина // Новые методы биотехнологии растений : материалы II Российского симпозиума. – Пущино : Пущинский НЦ, 1993. – С. 159.

-

13. Никитина Е. Д. Создание источников устойчивости яровой пшеницы к воздействию никеля методами клеточной селекции in vitro / Е. Д. Никитина, Л. П. Хлебова, Г. Г. Соколова // Известия Алтайского гос. ун-та. – 2013. – № 3–1 (79). – С. 088–090.

-

14. Создание стрессоустойчивого материала яровой мягкой пшеницы с использованием клеточной селекции in vitro / Е. Д. Никитина [и др.] // Известия Алтайского гос. ун-та. – 2013. – № 3–2 (79). – С. 95–98.

-

15. Суханов Н. П. Условия получения каллуса и регенерантов в культуре незрелых зародышей пшеницы / Н. П. Суханов, Н. Д. Папазян // Апо-

миксис и цитоэмбриология растений. – 1983. – № 5. – С. 124–128.

-

16. Хамула П. В. Влияние генотипа и размера зародыша мягкой пшеницы на частоту каллусооб-разования / П. В. Хамула, В. Д. Солодовниченко, Л. В. Базько // Селекционно-генетические аспекты повышения продуктивности зерновых культур. – Мироновка, 1987. – С. 45– 48.

-

17. Effect of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid and NaCl on the establishment of callus and plant regeneration in durum and bread wheat / A. Pellegrineschi [et al.] // Plant Cell, Tissue, Organ Culture. – 2004. – Vol. 77, № 3. – Р. 245–250.

-

18. Identification of callus types for long-term maintenance and regeneration from commercial cultivars of wheat ( Triticum aestivum L.) / F. E. Redway [et al.] // TAG. – 1990. – № 79. – P. 609–617.

-

19. Linsmaier E. Organic growth factor reqular-ments of tobacco tissue culture / E. Linsmaier, F. Sko-og // Physiol. Plant. – 1965. – Vol. 18, № 1. – P. 100–127.

-

20. Ouyang J. W. Induction of pollen plants in Triticum aestivum / J. W. Ouyang // Haploids of higher plants in vitro . – Springer-Verlag ; Berlin ; Heidelberg ; New York, 1986. – P. 26–41.

-

21. Plant regeneration from cultured immature embryos and inflorescences of 25 cultivars of wheat ( T. aestivum ) / S. E. Maddock [et al.] // J. Exp. Bot. – 1983. – Vol. 34, № 144. – P. 915–926.

-

22. Przetakiewicz A. The effect of auxin on plant regeneration of wheat, barley and Triticale / A. Prze-takiewicz, W. Orczyk, A. Nadolska-Orczyk // Plant Cell, Tissue and Organ Culture. – 2003. – Vol. 73, № 3. – Р. 245–256.

MORPHOGENESIS FEATURES OF SPRING WHEAT IN VITRO CULTURE DEPENDING ON GROWING CONDITIONS

E.D. Nikitina 1 , L.P Khlebova2

-

1Altai Research Institute of Agriculture, Barnaul, 2Altai State University, Barnaul

Список литературы Особенности морфогенеза яровой мягкой пшеницы в культуре in vitro в зависимости от условий произрастания

- Батыгина Т. Б. Прикладные аспекты эмбриологии. Автономность зародыша и эмбриокультура цветковых растений/Т. Б. Батыгина, В. Е. Васильева//Ботанический журн. -1987. -Т. 72, № 2. -С. 155-161.

- Гапоненко А. К. Регенерация растений различных генотипов пшеницы Тriticum aestivum L. in vitro/А. К. Гапоненко, М. А. Мунтян//Доклады АН СССР. -1984. -Т. 278, № 5. -С. 12-31.

- Григорьева Л. П. Скрининг сортов пшеницы по способности к морфогенезу в культуре незрелых зародышей in vitro/Л. П. Григорьева, И. А. Шлецер//Известия Алтайского гос. ун-та. -2006. -№ 3 (51). -С. 64-66.

- Дьячук Т. В. Культура пыльников пшеницы и ее использование в селекции/Т. В. Дьячук, П. А. Дьячук//Биология культивируемых клеток и биотехнология: Международная конференция. -Новосибирск, 1988. -С. 207-208.

- Ежова Т. А. Генетический контроль тотипотентности растительных клеток в культуре in vitro/Т. А. Ежова//Онтогенез. -2003. -Т. 34, № 4. -С. 245-252.

- Круглова Н. Н. Незрелый зародыш пшеницы как морфогенетический компетентный эксплант/Н. Н. Круглова, А. А. Катасонова//Физиология и биохимия растений. -2009. -Т. 41, № 2. -Р. 124-131.

- Круглова Н. Н. Периодизация эмбриогенеза пшеницы как методологический аспект биотехнологических разработок/Н. Н. Круглова//Известия Уфимского научного центра РАН. -2012. -№ 2. -С. 21-24.

- Никитина Е. Д. Влияние температуры и освещения на прямое прорастание незрелых зародышей Triticum aestivum L. в культуре in vitro/Е. Д. Никитина, Л. П. Хлебова//Известия Алтайского гос. ун-та. -2014. -№ 3-1 (83). -С. 46-50.

- Никитина Е. Д. Влияние фитогормонов на морфогенез и регенерацию растений каллусных тканей Triticum aestivum/Е. Д. Никитина//Генетика. -1994. -№ 30 (прил.). -С. 109-110.

- Никитина Е. Д. Разработка отдельных элементов технологии клеточной селекции яровой пшеницы на устойчивость к абиотическим стрессам/Е. Д. Никитина, Л. П. Хлебова, О. В. Ерещенко//Известия Алтайского гос. ун-та. -2014. -Т. 2, № 3 (79). -С. 50-54.

- Никитина Е. Д. Роль генотипа в реализации морфогенетических процессов в культуре незрелых зародышей у Triticum aestivum L./Е. Д. Никитина//Сибирский вестн. сельскохозяйственной науки. -2004. -№ 2 (152). -С. 32-34.

- Никитина Е. Д. Роль физических факторов в реализации морфогенетического потенциала клеточных культур T. aestivum/Е. Д. Никитина//Новые методы биотехнологии растений: материалы II Российского симпозиума. -Пущино: Пущинский НЦ, 1993. -С. 159.

- Никитина Е. Д. Создание источников устойчивости яровой пшеницы к воздействию никеля методами клеточной селекции in vitro/Е. Д. Никитина, Л. П. Хлебова, Г. Г. Соколова//Известия Алтайского гос. ун-та. -2013. -№ 3-1 (79). -С. 088-090.

- Создание стрессоустойчивого материала яровой мягкой пшеницы с использованием клеточной селекции in vitro/Е. Д. Никитина //Известия Алтайского гос. ун-та. -2013. -№ 3-2 (79). -С. 95-98.

- Суханов Н. П. Условия получения каллуса и регенерантов в культуре незрелых зародышей пшеницы/Н. П. Суханов, Н. Д. Папазян//Апомиксис и цитоэмбриология растений. -1983. -№ 5. -С. 124-128.

- Хамула П. В. Влияние генотипа и размера зародыша мягкой пшеницы на частоту каллусообразования/П. В. Хамула, В. Д. Солодовниченко, Л. В. Базько//Селекционно-генетические аспекты повышения продуктивности зерновых культур. -Мироновка, 1987. -С. 45-48.

- Effect of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid and NaCl on the establishment of callus and plant regeneration in durum and bread wheat/A. Pellegrineschi //Plant Cell, Tissue, Organ Culture. -2004. -Vol. 77, № 3. -Р. 245-250.

- Identification of callus types for long-term maintenance and regeneration from commercial cultivars of wheat (Triticum aestivum L.)/F. E. Redway //TAG. -1990. -№ 79. -P. 609-617.

- Linsmaier E. Organic growth factor reqularments of tobacco tissue culture/E. Linsmaier, F. Skoog//Physiol. Plant. -1965. -Vol. 18, № 1. -P. 100-127.

- Ouyang J. W. Induction of pollen plants in Triticum aestivum/J. W. Ouyang//Haploids of higher plants in vitro. -Springer-Verlag; Berlin; Heidelberg; New York, 1986. -P. 26-41.

- Plant regeneration from cultured immature embryos and inflorescences of 25 cultivars of wheat (T. aestivum)/S. E. Maddock //J. Exp. Bot. -1983. -Vol. 34, № 144. -P. 915-926.

- Przetakiewicz A. The effect of auxin on plant regeneration of wheat, barley and Triticale/A. Przetakiewicz, W. Orczyk, A. Nadolska-Orczyk//Plant Cell, Tissue and Organ Culture. -2003. -Vol. 73, № 3. -Р. 245-256.