Особенности морфологии представителей секции Apar рода Galium (Rubiaceae)связи вопросами их систематики

Автор: Пинженина Екатерина Александровна

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Биология, география @vestnik-bsu-biology-geography

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 1, 2020 года.

Бесплатный доступ

Приводятся морфологические признаки однолетних видов секции Aparine (Rubiaceae).Выявлено, что близкородственные виды Galium aparine L. и Galium vaillantii DC. отличаются опушением стебля под мутовками, опушением верхней стороны листа, формой столбика, длинной тычиночной нити, прикреплением пыльников и особенностями опушения плодов. Показаны основные отличия Galium spurium L. от близких видов.

Морфологический признак, форма столбика, тычиночная нить, пыльник, фрагмокарпий, венчик, мерикарпий, опущение

Короткий адрес: https://sciup.org/148317895

IDR: 148317895 | УДК: 582.972.3 | DOI: 10.18101/2587-7148-2020-1-11-17

Текст научной статьи Особенности морфологии представителей секции Apar рода Galium (Rubiaceae)связи вопросами их систематики

Секция Aparine Lange представлена 4 видами. Виды данной секции — однолетние травы со слабыми восходящими, цепляющимися стеблями. У видов по 6–8 листьев с 1 жилкой, собранных в мутовки. Венчики белые, беловатые, зеленовато-белые или желтовато-белые. Плоды (фрагмокарпии) голые или с крючковатыми щетинками. Для видов секции Aparine характерен циркумполярный ареал (занимают территорию Европы, кроме Средиземноморской области, внетропической Азии, Урала, Сибири, Камчатки, Северного Сахалина, Курильских островов, Аляски, большей части Канады). Встречаются в рудеральных местообитаниях, в лесах, на песчаных местах, скалах. На территории Азиатской России секция представлена 3 видами: Galium aparine L., G. spurium L., G. vaillantii DC.

В «Species Plantarum» К. Линней (Linnaei, 1753) привел виды G. spurium и G. aparine . Он указал для вида G. spurium наличие голых плодов «fructibus glabris» и отнес этот вид к группе Fructo scabro (Linnaei, 1753). Вид G. aparine Линней охарактеризовал как вид с опушенными плодами (fructibus huspidis) и поместил в группу Fructo hispido (Linnaei, 1753).

А.P. de Candolle во «Flore Fracoise» (Lamarck et de Candolle, 1805) описал новый вид G. vaillantii с простыми стеблями, слабо опушенными мутовками и плодами, покрытыми крючковатыми волосками. De Candolle вид G. spurium, с голыми плодами, поместил в секцию II. Fruit glabre et tuberculeux (Плоды голые, бугорчатые), а виды

G. aparine и G. vaillantii , с опушенными плодами, в секцию III. Fruit herisse de poils (Плоды с щетинистыми волосками) (Lamarck et de Candolle, 1805).

В «Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis» А.P. de Candolle (1830) однолетние виды с зернистыми, щетинисто волосистыми плодами , отнес к группе Euaparines, среди которых отмечены G. aparine, G. spurium, G. vaillantii .

J. Lange (1870) в работе «Prodromus Florae Hispanica» описал секцию Euaparine , к которой отнес однолетние приподнимающиеся травы с шероховатыми стеблями, с пазушными соцветиями. В эту секцию Lange поместил G. spurium и G. aparine и отметил наличие ланцетных листьев, простых цимозных соцветий и опушенных плодов у G. aparine . Для вида G. spurium он указал узкие ланцетно-линейные листья, желто-зеленые венчики и голые плоды. Lange не признал видовой самостоятельности G. vaillantii , но привел его как разновидность G. spurium β vaillantii Gren. (Lange,1870).

-

Е. Г. Победимова (1958) во «Флоре СССР» указала однолетние виды G. aparine и G. spurium . Она отметила, что эти виды отличаются по морфологическим признакам стеблей, листьев, соцветий, венчиков плодов. Вид G. aparine характеризуется опушенным в узлах стеблем, линейно-ланцетными, сидячими листьями с коротко заостренной верхушкой, простыми 2-х, 3-цветковыми, редко 5-цветковыми полузонтиками, белыми венчиками и плодами, опушенными крючковатыми волосками, сидящими на бугорках. Для G. spurium отмечен голый стебель, обратноланцетные листья с черешками и с длинным острием на верхушке, пазушные 6–9-цветковые, редко 3-цветковые полузонтики, зеленовато-желтоватые венчики и плоды, опушенные крючковатыми волосками без бугорков, или голые. Вид G. vaillantii она свела в синонимы к G. spurium .

-

F. Ehrendorfer (1976) во «Flora Europaea»привел G. spurium и G. aparine . Он указал, что G. spurium и G. aparine различаются высотой стебля (у G. aparine стебли более высокие ((20 –)80–180 см) у G. spurium (10–100(– 160) см), формой листовой пластинки (листья узкие продолговато-ланцетные, постепенно сужающиеся на верхушке в длинный остистый отросток характерны G. spurium ; широкие продолговатоланцетные листья, заостренные на верхушке для G. aparine ), размерами и окраской венчика (для G. spurium отмечен венчик 0.8–1.3 мм в диаметре, зеленовато-желтый, у G. aparine — венчик 1.5–1.7 мм, беловатый), плодами ( G. spurium имеет густо щетинистые или голые плоды, у G. aparine плоды с плотными крючковатыми щетинками). Вид G. vaillantii Ерендорфер (1976) свел в синонимы к G. spurium , но указал, что виды с голыми и щетинистыми плодами часто произрастают совместно, и отличить их бывает затруднительно.

Обрабатывая род Galium для «Арктической флоры» Н. Н. Цвелев (1987) восстановил G. vaillantii и отличил от близкого G. spurium . Цвелев указал, что G. spurium хорошо отличается от G. vaillantii голыми и гладкими плодами. Для G. aparine характерны значительно более крупные плоды и крупные беловатые (а не зеленовато-белые как у G. vaillantii ) цветки.

В дальнейшем авторы региональных флор (Петелин, 1991; Наумова, 1996) признали видовую самостоятельность G. vaillantii . Д. А. Петелин (1991) указал отличие видов G. vaillantii от G. spurium в наличие густых длинных, крючковато загнутых на концах щетинках на завязях и плодах у G. vaillantii . Для видов родства G. aparine

Е. Г. Наумова (1996) отметила главное отличие в окраске венчика и в опушении плодов. Венчики G. aparine — белые, плоды опушены прямыми щетинками с крючком на конце, сидящими на хорошо заметных бугорках. Для вида G. spurium характерны зеленовато-белые венчики и голые плоды, а у G. vaillantii — венчики зеленоватобелые или зеленовато-желтоватые, плоды опушены густыми прямыми щетинками с крючком на конце.

Е. Г. Еленевский (2000, 2003) в работах, посвященных роду Galium считал нецелесообразным дифференцировать опушенноплодный вид и применил для него название G. aparine.

Цели и задачи

На протяжении конца XIX века и XX века G. vaillantii не признавался в качестве самостоятельного вида. Во многих региональных «Флорах» и «Определителях» указывались виды G. aparine и G. spurium , описанные Линнеем (Linnaei, 1753), а вид G. vaillantii , описанный De Candolle (1830) приводился только в качестве синонима вида G. aparine или разновидности G. spurium .

Сложность в разграничении однолетних видов секции Aparine и отсутствие в научной литературе четких морфологических отличий видов родства G. aparine явилось поводом для поиска новых диагностических признаков. Для этих целей нами были критически изучены гербарные коллекции, хранящиеся в Гербариях LE, MHA, MW, NS, NSK, ALTB, TK, IRK, и собственные сборы, проведенные в разных районах Сибири в 2009, 2010, 2011 годах.

Результаты и их обсуждение

Изучение морфологических признаков вегетативных и генеративных органов представителей секции Aparine по всему ареалу показало, что виды G. aparine, G. spurium, G. vaillantii имеют существенные отличия.

Однолетние виды секции Aparine восходящие, цепляющиеся травы, высотой до 1 м., которая варьирует в зависимости от места произрастания вида, имеют длинное корневище. Для этих видов характерен четырехгранный стебель, усаженный по ребрам обращенными вниз крючковатыми шипиками. Однако у всех видов имеется различное опушение стебля под мутовкой. У G . aparine отмечены, как правило, густые жесткие прямые волоски, для G. spurium характерны рассеянные прямые волоски, а у G. vaillantii опушение отсутствует. Число листьев в мутовке и морфологические особенности листовой пластинки важные признаки в систематике рода Galium , которые используется для разграничения секций и близких видов. У однолетних видов секции Aparine выявлено 5–8 листьев в мутовке, которые отличаются размерами и формой листовой пластинки. У G. aparine листья (13) 30–45 мм дл., 26 мм шир., продолговато-ланцетные, заостренные на верхушке, сидячие. Листья G. spurium 15–20 (40) мм дл., 1.5–3 (5) мм шир., линейно-ланцетные, заостренные на верхушке, с коротким черешком. Для G. vaillantii характерны листья 9–27 мм дл., 2.5–4.5 мм шир., линейно-обратноланцетные, заканчивающиеся острым шипиком на верхушке, сидячие. По краю листовой пластинке и снизу по жилке видам всем свойственно опушение короткими жесткими крючковатыми шипами, направленными к основанию. Верхняя сторона листа опушена крючковатыми ( G. aparine ), серповидными ( G.spurium ) и прямыми, слегка загнутыми на вершине ( G. vaillantii )

шипами (табл.). Соцветие у видов секции Aparine представлено малоцветковыми пазушными полузонтиками, которые часто редуцированы до одиночных цветков. Венчики у однолетних видов колесовидные, 4-лопастные, 11.9 мм диам., белые характерны для вида G. aparine , зеленовато-желтоватые отмечены у G. spurium , зеленовато-белые или зеленовато-желтые у G. vaillantii . Родственные виды G. apa-rine , G. spurium и G. vaillantii хорошо отличаются формой лопастей венчика (табл.). Одним из важных признаков для разграничения близких видов является признак «форма столбика», который разнообразен и стабилен на протяжении всего ареала видов. Выявлено три состояния признака: столбик сросшийся с двумя рыльцами ( G. aparine ), расщепленный от самого основания ( G. spurium ), расщепленный от середины ( G. vaillantii ) (табл.). G. aparine отличается от других видов секции короткими тычиночными нитями и сидячими пыльниками, а не длинными тычиночными нитями и свободными пыльниками как у G. spurium и G. vaillantii. Плод рода Galium называют фрагмокарпием, он является дробным и распадающимся на две части, именуемыми мерикарпиями. Фрагмокарпии у однолетних видов могут быть эллипсоидальные, встречаются у G. aparine , округлые или овально-продолговатые отмечены у G. spurium и G. vaillantii . Наиболее крупные плоды наблюдаются у G. aparine 2.0–2.4 мм дл., 2.8–3.4 мм шир., самые мелкие у G. spurium 1.0–2.3 мм дл., 1.1–3.0 мм шир., и промежуточного размера у G.vaillantii 1.5–2.6 мм дл., 2.2–3.7 мм шир. Представители секции Aparine отличаются и опушением плодов: опушенные плоды отмечены у видов G. aparine и G. vaillantii , а голые (неопушенные) плоды свойственны только виду G. spurium (табл. 1).

Таблица 1

Основные морфологические признаки представителей секции Aparine

|

Признаки |

Виды |

||

|

G. aparine |

G. spurium |

G. vaillantii |

|

|

Форма листовой пластинки |

продолговато-ланцетные, заостренные на верхушке |

линейно-ланцетные, с коротким черешком заостренные на верхушке |

линейно-обратноланцетные, заканчивающиеся острым шипи-ком на верхушке |

|

Опушение верхней стороны листовой пластинки |

рассеянные, длинные, крючковатые шипы |

рассеянные, короткие, жесткие, серповидные шипы |

рассеянные, длинные, мягкие, прямые шипы со слегка загнутой вершиной |

|

Соцветие |

(2)3–5-цветковые |

5–7(9)-цветковые |

1–3-цветковые |

|

Венчик: форма лопастей венчика |

продолговатые |

овально продолговатые |

продолговатолинейные |

|

Форма столбика |

сросшийся с двумя рыльцами |

расщепленный от самого основания |

расщепленный от середины |

|

Опушение плодов |

длинные, торчащие, крючковатые щетинки, сидящие на бугорках |

голые |

длинные, торчащие крючковатые щетинки без бугорков |

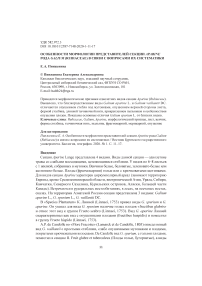

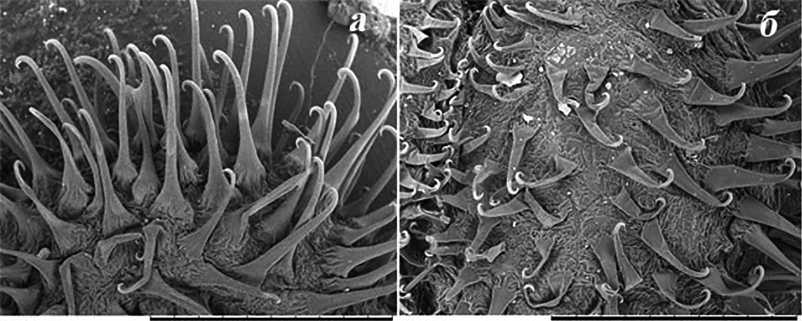

Опушенноплодным видам характерны длинные, торчащие щетинки, крючковато загнутые на конце и расширенные у основания (рис. 1). У G. aparine выявлены щетинки, сидящие на бугорках, состоящих из многих выпуклых, грубо складчатых клеток (рис. 1 а ). Виду G. vaillantii типичны щетинки без бугорков, в основании которых 8(10) плоских, грубо складчатых клеток (рис. 1 б ). Основные признаки вегетативных и генеративных органов видов G. aparine, G. spurium и G. vaillantii приведены в таблице.

2062 2012.03.19 12:20 02.1 x100 1mm 1850

2012 03.15 14:43 02,0 х100 1 mm

Рис. 1. Форма основания щетинок представителей секции Aparine, а — G. aparine , б — G. vaillantii . Масштабная линейка: 1 мм.

Заключение

Проведенные нами исследования показали, что виды G. aparine, G. spurium и G. vailantii отличаются опушением стебля под мутовками, формой листа и опушением его верхней стороны, окраской венчика, формой лопастей венчика, формой столбика и плодами. В научной литературе основным признаком для разграничения близкородственных видов G. aparine и G. vaillantii указывают особенность опушения плодов (наличие или отсутствие бугорка в основании щетинки). Мной выявлены новые диагностические признаки для их разделения. Виды G. aparine и G. vaillantii отличаются: опушением стебля под мутовкой (опушенные у G. aparine , голые у G. vaillantii ); опушением верхней стороны листа (крючковатые шипы отмечены у G. aparine , прямые, слегка загнутые на вершине характерны G. vaillantii ); формой столбика (сросшийся у G. aparine , расщепленный от середины у G. vaillantii ). Кроме того, G. aparine отличается от G. vaillantii короткими, а не длинными, тычиночными нитями и сидячими, а не свободными, пыльниками. Главными отличиями G. spurium от предыдущих видов являются голые (неопушенные) плоды, серповидные щетинки на верхней стороне листа и столбик, расщепленный от самого основания.

Диагностические признаки стабильны на всем ареале и могут быть использованы для разграничения близких видов секции Aparine .

Слова благодарности

В статье использовался материал Биоресурсной коллекции ЦСБС СО РАН, УНУ «Гербарий высших сосудистых растений, лишайников и грибов (NS, NSK)», № USU440537.

Исследование органов растений проводилось с помощью сканирующего электронного микроскопа Hitachi TM-1000 в ЦКП микроскопического анализа биологических объектов ЦСБС СО РАН.

Работа выполнена в рамках государственного задания ЦСБС СО РАН по проекту АААА-А17–117012610055–3 «Биологическое разнообразие криптогамных организмов (водоросли, грибы, лишайники) и сосудистых растений в геопространстве биотических и абиотических факторов, оценка их роли в водных и наземных экосистемах Северной Азии».

Список литературы Особенности морфологии представителей секции Apar рода Galium (Rubiaceae)связи вопросами их систематики

- Еленевский А. Г., Ключникова Н. М., Пятунина С. К. Таксономическая интерпретация изменчивости в комплексе Galium aparine (Rubiaceae) // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. Биол. 2000. Т. 105. Вып. 3. С. 59-61.

- Еленевский А. Г., Куранова Н. Г., Пятунина С. К. О секциях в роде Galium L. (Rubiaceae) // Новости сист. высш. раст. 2003. Т. 35. С. 174-187.

- Наумова Е. Г. Род Galium L. // Флора Сибири. Новосибирск, 1996. Т. 12. С. 110-124.

- Петелин Д. А. Род Galium L. // Сосудистые растения советского Дальнего Востока. СПб., 1991. Т. 5. С. 212-234.

- Победимова Е. Г. Род Galium L. // Флора СССР. М., Л., 1958. Т. 23. С. 287-381.

- Цвелев Н. Н. Род Galium L. // Арктическая флора СССР. Л., 1987. Т. 10. С. 8-23.

- Candolle A. P. de Gen. Galium L. // Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis. Parisiis, 1830. Vol. 4. P. 593-614.

- Ehrendorfer F., Krendl F. Gen. Galium L. // Flora Europaea. Cambridge, 1976. Vol. 4. P. 14-36.

- Lamarck M. et Candolle A. P. de Gen. Galium L. // Flore Française. Paris, 1805. Vol. 4. P. 248-266.

- Lange J. Gen. Galium L. // Prodromus florae Hispanica. Stuttgartiae, 1870. Vol. 2. P. 307-327.

- Linnaei C. Gen. Galium // Species plantarum. Holmiae, 1753. Р. 105-108.