Особенности мотивации противоправного имущественного поведения несовершеннолетних правонарушителей

Автор: Устинов Д.В.

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Психология правонарушающего поведения

Статья в выпуске: 3 (94), 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. Рассматривается мотивационный компонент противоправного имущественного поведения несовершеннолетних правонарушителей как объект профилактического воздействия, предопределяющий формирование наиболее распространенного вида делинквентного поведения несовершеннолетних. Цель - установление психологических характеристик криминальной мотивации несовершеннолетних правонарушителей, а также различий мотивационной составляющей правонарушителей и законопослушных подростков, юношей. Материалы и методы. С применением авторской специализированной проективной методики, предназначенной для диагностики потенциальных мотивов делинквентного имущественного поведения несовершеннолетних, проведено исследование 82 несовершеннолетних, состоящих на учете в полиции за совершение правонарушений против собственности, и 134 законопослушных подростков и юношей. Результаты и обсуждения. Установлено доминирование в структуре преступной мотивации несовершеннолетних правонарушителей потенциального преступного корыстного мотива; ведущая роль потенциального преступного мотива безопасности; значительный стимулирующий потенциал преступных мотивов самоутверждения и повышения самооценки; отсутствие ведущего формирующего влияния на поведение потенциальных преступных мотивов мести, зависти, игрового и гуманного; ситуативное значительное воздействие преступного физиологического мотива. При этом показатели потенциального преступного корыстного мотива правонарушителей значительно превосходят соответствующие показатели законопослушных сверстников, в то время как у последних чаще возникают и интенсивнее проявляются противоправные побуждения к повышению самооценки, самоутверждению, мести и зависти. Выводы. Использование полученных сведений о структуре преступной мотивации несовершеннолетних правонарушителей, ведущих и значимых противоправных мотивах, а также отличиях от побуждений законопослушных сверстников является перспективным психологическим направлением предупредительного воздействия при проведении мероприятий общей и специальной профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Психология преступного поведения, преступность несовершеннолетних, профилактика правонарушений несовершеннолетних, мотив преступления, диагностика преступных мотивов

Короткий адрес: https://sciup.org/149143661

IDR: 149143661 | УДК: 159.9 | DOI: 10.24412/1999-6241-2023-394-299-308

Текст научной статьи Особенности мотивации противоправного имущественного поведения несовершеннолетних правонарушителей

Dmitry V. Ustinov1, 2, deputy-chief of the Juvenile Division of the Ministry of Internal Affairs of the Donetsk People’s Republic, senior lecturer of the chair of Psychology; ;

Актуальность, значимость и сущность проблемы. Преступность несовершеннолетних как со- циальное явление, вызывающее интерес и беспокойство у представителей современного общества, требует постоянного деятельного внимания со стороны всех заинтересованных лиц. Противодействие совершению подростками и юношами и преступлений, и административных правонарушений служит одной из актуальных задач государственного значения, возложенных на систему органов и учреждений, в которой каждый субъект выполняет предписанные функции, обладая необходимыми полномочиями и возможностями. В то же время вызывает тревогу, что при общей заинтересованности, понимании целей и задач, нормативно закрепленном перечне объектов профилактического воздействия и доступности информации о них остается большим количество преступлений несовершеннолетних, ранее уже привлеченных к ответственности. Так, в 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики на долю несовершеннолетних, состоящих на учете в полиции за совершение правонарушений, приходится 43 (35%) преступления из 123 преступлений, совершенных несовершеннолетними. При этом подавляющее большинство преступлений, совершенных подучетным элементом (38 преступлений, или 88%), — деяние, посягающие на чужое имущество. За истекший период 2023 г. зарегистрировано 16 таких преступлений (41%, все имущественные) из 39 преступлений, совершенных несовершеннолетними. Статистические данные, с одной стороны, свидетельствуют о невысоком качестве проводимых мероприятий с состоящими на учете несовершеннолетними и подчеркивают значимость профилактической работы с ними, с другой — четко обозначают сущность приоритетных вопросов служебной деятельности по предупреждению правонарушений несовершеннолетних.

Цель — установление психологических характеристик криминальной мотивации несовершеннолетних правонарушителей, а также различий мотивационной составляющей правонарушителей и законопослушных подростков, юношей.

Теоретические предпосылки и обзор проблемы. Предупреждение совершения повторных преступлений подростками и юношами представляет собой сложный процесс социального взаимодействия, включающий в себя воспитательно-педагогический, юридический, гуманитарный и психологический компоненты и требующий применения всех доступных современных методов и подходов [1]. Функции по профилактике правонарушений несовершеннолетних, возложенные на полицию, требуют от сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних понимания индивидуальных личностных и семейных факторов, молодежных тенденций и иных общественных условий [2], от психологов ОВД психологического обеспечения служебной деятельности при разработке и реализации программ реабилитации подучетного элемента [3].

И зарубежные, и отечественные специалисты обозначали в своих трудах значимость внешнего отрицательного воздействия социальной системы: противоречивость общественных требований, недостаток общественного контроля, криминальное влияние социального общения, различия потенциала молодых людей разных социальных слоев (Р. Клауорд, А. Коэн, Р. Мертон, Э. Сатерленд, А. А. Беженцев, А. В. Богданов, М. Г. Дебольский, Е. В. Ильгова, Н. И. Остапенко). При этом, осознавая влияние внешних социальных факторов и учитывая их устойчивость, большинство экспертов считает основой профилактической работы превентивное психологическое воздействие на личность подростков и юношей, склонных к асоциальному поведению.

Многообразие личностных психологических детерминант правонарушающего поведения несовершеннолетних [4], рассматриваемых сотрудниками органов и учреждений, осуществляющих профилактику правонарушений несовершеннолетних, при выборе приемов и способов психологоориентированной деятельности потенциально обеспечивает разнонаправленное сдерживающее влияние на стремительно развивающуюся личность [5; 6]. Наряду с профилактикой, основанной на мировом опыте изучения индивидуальных поведенческих признаков, особенностей характера и темперамента личности нарушителя [7; 8], в отечественной практике достаточно давно и регулярно проводятся имеющие прикладное профилактическое значение исследования мотивационного компонента правонарушающего поведения подростков и юношей, анализируются актуализированные потребности и осознанные цели несовершеннолетних правонарушителей [9].

По мнению большинства психологов, преподавателей, юристов, криминологов, мотивационная составляющая противоправного поведения подростков и юношей отличается от мотивации психологически сформированных взрослых преступников (Ю. М. Антонян, Е. Г. Дозорцева, И. М. Еникеев, А. Е. Личко). Так, на ранних этапах исследований преступной мотивации несовершеннолетних правонарушителей отечественные ученые обращали внимание на значительную долю противоправных поступков, обусловленных стремлениями к улучшению своего положения в коллективе [10], демонстрации товарищам собственных почитаемых качеств, таких как храбрость, решительность [11]. Как отдельный вид выделялась корыстная мотивация, отражающая стремление завладеть материальными предметами.

Дальнейшие исследования позволили получить новые знания о содержании потребностей несовершеннолетних нарушителей и расширить научное представление о преступной мотивации подростков и юношей. Так, Г. Деттенборн по содержанию стремлений правонарушителей разделил мотивацию на социально значимую (престиж, месть, зависть, сострадание) и утилитарно значимую (материальные блага, удовольствие, приключения) [12]. Н. И. Ветров, помимо авторитета в референтной группе и чрезмерной жадности, указывает на стремления к подражанию и развлечениям [13]. В. Т. Кондрашенко обозначил поиск новых ощущений в качестве допустимой потребностной основы корыстной мотивации несовершеннолетних правонарушителей [14]. И. Ю. Борисов значительную стимулирующую роль при формировании преступного поведения отводит побуждениям повысить самооценку и стремлению к безопасности [15]. Д. И. Фельдштейн выделяет обретение власти и демонстрацию силы, а среди обозначенных нарушителями целей указывает на потребление алкоголя, азартные игры и удовлетворение базовых потребностей в еде [16].

Эксперты-психологи Ф. С. Сафуанов и Е. В. Васкэ в процессе исследований выявили 19 комплексных видов мотивации, указав среди побудительных факторов такие виды, как девиантная идентичность, первичное сексуальное влечение, сексуально-корыстная, религиозно-оккультная, наказание, замещение, вымещение [17]. Л. В. Ковтуненко и его соавторы установили, что для несовершеннолетних осужденных актуальными являются стремления к свободе, власти, яркой жизни, авторитету, среди ценностей были обозначены ценности здоровья родных и безопасности семьи [18]. Р. В. Овчарова и Ю. А. Малюшина среди побуждений, формирующих решение совершить правонарушение, указали внутренние стремления нарушать запреты, чувствовать принадлежность к группе и ее одобрение, агрессию и садистические наклонности, фрустрацию, альтруизм [19].

В контексте профилактического воздействия на глубинные детерминанты противоправного поведения несовершеннолетних интерес представляет классификация мотивов, предложенная Н. В. Васильевой и И. А. Горьковой, в которой на основе содержания потребности выделяют биологические мотивы; общегуманные мотивы, удовлетворяющие личные потребности родных и близких; корыстные мотивы в целях обогащения; инфантильные мотивы, где превалируют гедонистические цели с романтическим и приключенческим флером; мотивы самоутверждения в рамках реакции подражания референтной группе;

агрессивные мотивы, куда входят хулиганство, акты вандализма и месть; мотив страха [20].

Практический интерес представляют также исследования подростково-юношеских мотивов совершения имущественных преступлений как побудительный фактор абсолютного большинства преступлений. Так, на основе уникального содержания и смыслового наполнения конкретных потребностей проводит классификацию преступных мотивов К. Ю. Логинова [21]. Первую классификационную группу составляют корыстные мотивы, побуждающие к совершению имущественных преступлений для удовлетворения личных материальных потребностей и интересов за счет других лиц. Корыстные мотивы выражают стремление завладеть материальными средствами для обеспечения нетрудового образа жизни; стремление удовлетворить деформированные, асоциальные потребности; желание выглядеть не хуже других, обусловленное бедностью интересов, нравственной несформированностью и материальной необеспеченностью. Во вторую группу вошли не имеющие корыстной направленности мотивы, обусловленные специфическими возрастными потребностями подростков и юношей: стремления самоутвердиться, привлечь внимание, вызвать зависть, завоевать авторитет, развлечься; стремления, связанные с принадлежностью к конкретной группе.

Иначе классифицирует мотивы имущественных преступлений И. А. Коновалова, выделяя в побуждениях различные виды корысти: корысть-потребительство как стремление реализовать возникающие материальные потребности преступным путем (в том числе корысть-нужда, в которой удовлетворяются жизненно необходимые потребности, и корысть-накопительство, удовлетворяющая потребность в сохранении имущества); корысть-престиж как стремление привлечь к себе внимание, вызвать уважение, зависть; корысть-игра как стремление включиться в эмоционально возбуждающую ситуацию; псевдокорысть как прагматичное стремление завладеть практичной вещью с минимальными усилиями [22].

Тем не менее в отечественной науке недостаточно представлены исследования, направленные на выявление различий мотивационной сферы не изолированных от общества несовершеннолетних правонарушителей как наиболее многочисленной категории и мотивационной сферы законопослушных сверстников. Остается важной и проблема системного использования имеющихся актуальных знаний о психологических особенностях несовершеннолетних правонарушителей при проведении профилактической деятельности сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних и иных подразделений. К сожалению, в процессе теоретической подготовки и практической деятельности не представилось возможным обнаружить достаточное количество исследо- вательских материалов, позволяющих реализовывать республиканскую и муниципальные целевые профилактические программы, отвечающие современным представлениям о профилактике правонарушений несовершеннолетних, что потребовало проведения на уровне субъекта Российской Федерации дополнительного исследования мотивации правонарушений несовершеннолетних правонарушителей.

Материалы и методы

Для решения задач профилактики важное значение приобретает понимание отличий мотивационной сферы несовершеннолетних правонарушителей и мотивационной сферы законопослушных подростков и юношей [23]. Таким образом, процедура исследования предполагает сравнительный анализ полученных в различных выборках результатов психодиагностики компонентов потребностно-мотивационной сферы, обладающих потенциальным влиянием на формирование преступного поведения. С учетом преобладания в структуре детской преступности имущественных преступлений группу правонарушителей составили несовершеннолетние, находящиеся на учете в полиции за совершение различных видов преступлений против собственности (82 диагностируемых), во вторую группу вошли ученики школ и техникумов в возрасте от 14 до 17 лет, в отношении которых отсутствуют сведения о совершении правонарушений (134 респондента).

Процедура диагностики подростков и юношей, как правило, связана с недостаточным осознанием собственного внутреннего мира и способности вербально выразить свои стремления [24; 25]. Кроме того, проблемным вопросом диагностики правонарушителей остается получение искренних ответов [26]. Указанные сложности предопределили выбор в качестве психодиагностического инструментария специализированной проективной методики диагностики мотивов делинквентного имущественного поведения несовершеннолетних [27]. Методика, основанная на комбинированном применении интерпретативной и аддитивной техники проекции, позволяет получить показатель относительной частоты и относительной силы актуализации потенциальных мотивов противоправного имущественного поведения (в соответствии с избранной классификацией [28], согласно которой выделяют следующие мотивы противоправного имущественного поведения: самоутверждения, повышения самооценки, корыстный, игровой, гуманный, зависти, мести, безопасности и физиологический), а также индивидуальный показатель актуализации «непринятия ситуации», характеризующий стремление в ситуациях априорно противоправного поведения вернуть похищенное, нивелировать причиненный ущерб, принести извинение.

Исследование, в процессе которого диагностируемые, завершая неоконченные предложения, интерпретируют априорно противоправные действия героев стимульных сюжетных историй, позволило в выборках несовершеннолетних правонарушителей и законопослушных несовершеннолетних сформировать индивидуальные и групповые показатели встречаемости мотива (далее — «встр.»), характеризующей относительную частоту проявлений, и интенсивности мотива (далее — «инт.»), определяющей относительную силу проявлений [29], установить структурные особенности преступной мотивации несовершеннолетних правонарушителей [17].

Результаты и обсуждение

Так, исследование позволило установить доминирование в структуре криминальной мотивации несовершеннолетних правонарушителей материально ориентированных противоправных побуждений, которое нашло отражение в присвоении ранга 1 показателям и относительной частоты (69,39), и относительной силы (46,91) проявлений потенциального преступного корыстного мотива. На следующем условном уровне возможного влияния на поведение правонарушителей находится потенциальный преступный мотив безопасности, его показатели встречаемости (63,41) и интенсивности (43,17) отражают наличие признаков доминирования в структуре преступной мотивации (ранг 2). Кроме того, у несовершеннолетних правонарушителей часто проявляются (встр. — 41,87; ранг 3–4) потенциальные преступные мотивы самоутверждения (инт. — 27,71; ранг 3) и повышения самооценки (инт. — 26,63; ранг 4), которые не обладают признаками доминирования, но в силу возрастных особенностей диагностируемой категории наделены значительным стимулирующим потенциалом. Такие преступные мотивы, как гуманный (встр. — 36,34; инт. — 23,99; ранг 5), игровой (встр. — 34,8; инт. — 21,04; ранг 6), мести (встр. — 31,46; инт. — 17,36; ранг 7) и зависти (встр. — 27,56; инт. — 14,39; ранг 8), не имеют высоких групповых показателей частоты и силы проявления, в целом для выборки правонарушителей не выступают ведущими стимулами для формирования противоправного поведения, а приобретают решающее побуждающее значение при индивидуальной склонности к реализации и усилении влияния внешних факторов. Преступный физиологический мотив (встр. — 1,59; инт. — 0,85; ранг 9) характеризуется как ситуативный, который приобретает стимулирующее значение в критических ситуациях.

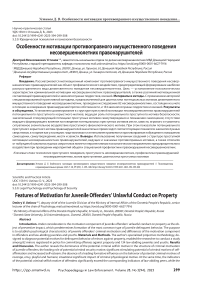

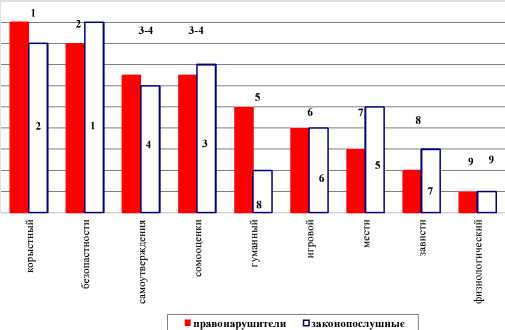

В группе законопослушных несовершеннолетних потенциальные преступные мотивы несколько иначе распределены по рангам (рис. 1). При этом внутригрупповое распределение по рангам показателей интенсивности не соответствует ранжированию показателей встречаемости (рис. 2). В структуре потенциальной криминальной мотивации группы законопослушных учащихся, в отличие от группы правонарушителей, отсутствуют доминирующие потенциальные противоправные мотивы. Однако отдельные признаки доминирования проявились у потенциального преступного мотива безопасности (встр. — 64,1; инт. — 43,6; ранг 1) и корыстного (встр. — 61,16; инт. — 39,81; ранг 2), которые, учитывая близкие показатели, целесообразно отнести к одному условному уровню возможного влияния на поведение. К следующему условному уровню возможного влияния, как и в группе правонарушителей, относятся потенциальные преступные мотивы повышения самооценки и самоутверждения, которые характеризуются отсутствием признаков доминирования, но достаточно частым возникновением и интенсивными проявлениями. При этом правонарушители более склонны к демонстрации своего преступного поведения и его результатов иным людям, чем к повышению самооценки, а законопослушные несовершеннолетние, наоборот, чаще и сильнее проявляли побуждения противоправным способом повысить самооценку (встр. — 51,64; инт. — 34,62; ранг 3), чем самоутвердиться в глазах других людей (встр. — 46,01; инт. — 31,4; ранг 4). В мотивационной структуре законопослушных подростков на следующем условном уровне возможного влияния также находятся потенциальные преступные мотивы мести (встр. — 38,9; ранг 5; инт. — 21,37; ранг 7), игровой (встр. — 36,38; инт. — 21,96; ранг 6), зависти (встр. — 36,07; ранг 7; инт. — 19,23; ранг 8) и гуманный (встр. — 33,69; ранг 8; инт. — 22,72; ранг 5). Проявления физиологического мотива у законопослушных несовершеннолетних, как и у правонарушителей, имеют наименьшие показатели (встр. — 2,09; инт. — 1,08; ранг 9), свидетельствующие об индивидуальном ситуативном характере побуждений.

Рис. 1. Сравнение ранговых показателей встречаемости потенциальных мотивов противоправного имущественного поведения правонарушителей и законопослушных несовершеннолетних

( Fig. 1. Comparison of rank indicators of frequency of potential motives for unlawful conduct on property demonstrated by offenders and law-abiding juveniles)

В ходе исследования был проведен сравнительный анализ представленности каждого вида мотива в реакции двух диагностируемых групп. Результаты показывают, что побуждения противоправно получить неконтролируемые родителями денежные средства,

Рис. 2. Сравнение ранговых показателей интенсивности потенциальных мотивов противоправного имущественного поведения правонарушителей и законопослушных несовершеннолетних

( Fig. 2. Comparison of rank indicators of the intensity of potential motives for unlawful conduct on property demonstrated by offenders and law-abiding juveniles)

пользоваться чужой вещью или избежать обязательных материальных затрат [21; 30] характерны для всех подростков и юношей изучаемой возрастной категории (1. Понимая, что на украденном велосипеде в соревнованиях участвовать не сможет, просто продал его. 2. Понимая, что на украденном велосипеде в соревнованиях участвовать не сможет… он перекрасил и тренировался на нем. 3. Понимая, что на украденном велосипеде в соревнованиях участвовать не сможет, он решил велосипедом отдать долг). Как элемент эмансипации от родителей и в группе правонарушителей, и в группе законопослушных подростков, юношей стремления к финансовой автономии [31], найдя отражение в материально ориентированных противоправных мотивах, имеют признаки доминирования. При этом в группе правонарушителей показатели потенциального преступного корыстного мотива отражают его явное превосходство над всеми другими мотивами, а в группе законопослушных потенциальный корыстный мотив не является преобладающим среди других ведущих побуждений. Показатели потенциального преступного корыстного мотива правонарушителей существенно превосходят показатели законопослушных несовершеннолетних. Значимые различия по критерию встречаемости (t=3,12; p<0,01) показывают, что побуждение лично использовать похищенную вещь, продать ее, обменять на что-то материально ценное или иным образом извлечь материальную выгоду в ситуации противоправного поведения у несовершеннолетних, которые ранее совершали незаконное завладение имуществом, возникает значительно чаще, чем у законопослушных подростков и юношей. Статистически значимые различия по критерию интенсивности (t=3,47; p<0,001) свидетельствуют, что правонарушители более настойчивы в своих противоправных корыстных стремлениях, в то время как законопослушные несовершеннолетние не настолько уверены в правильности удовлетворения материальных потребностей преступным путем (Когда Сергей доставал из полной тележки виски, он испытывал… желание взять, сомнение, волнение, неуверенность).

Анализ индивидуальных реакций показывает, что в группе правонарушителей 24% подростков продемонстрировали критический уровень встречаемости потенциального корыстного мотива (6% в группе законопослушных) и 39% подростков — критический уровень интенсивности указанного мотива (17% в группе законопослушных) (табл.).

В ходе исследования выявлена важность для правонарушителей (ранг 2) и законопослушных (ранг 1) несовершеннолетних потенциального преступного мотива безопасности. Диагностируемые подростки и юноши обозначили, что тревогу и страх у них вызывают угрозы жизни, физическому здоровью, эмоциональному спокойствию в отношениях с родителями и сверстниками [32; 33], а также абстрактные индивидуальные опасности, основанные, вероятно, на личностных факторах ( 1. У него промелькнула мысль добежать домой без верхней одежды, но без куртки домой нельзя было идти, его наругают родители. 2. У него промелькнула мысль добежать домой без верхней одежды, но он заболеет окончательно. 3. Сопоставляя возможность ночевки в чужом городе и свои действия, Дима не мог себе представить, что он один в чужом городе. Жуть какая ). В основе возникновения мотива, по сути, находится разнонаправленное воздействие различных видов страха: с одной стороны, воздействует опасность, которой несовершеннолетний стремится избежать, совершая правонарушение [34], с другой — опасность какой-либо ответственности за совершение противоправного поступка [35]. Установленное отсутствие значимых различий в двух группах показывает, что представленный стимульный материал и право-

Таблица. Распределение диагностируемых по уровням проявления мотивов (Table. Distribution of motives diagnosed by levels of manifestation )

|

Уровни |

Корыстный |

Самоутверждения |

Повышения самооценки |

Мести |

Зависти |

|||||

|

встр. |

инт. |

встр. |

инт. |

встр. |

инт. |

встр. |

инт. |

встр. |

инт. |

|

|

Критический |

24/6* |

39/17 |

0/1 |

1/6 |

0/1 |

0/7 |

0/1 |

0/1 |

0/2 |

0/1 |

|

Высокий |

65/75 |

50/65 |

28/42 |

59/66 |

28/55 |

57/71 |

18/27 |

26/33 |

20/23 |

20/30 |

|

Условно допустимый |

11/18 |

11/17 |

71/56 |

39/27 |

71/43 |

42/21 |

71/66 |

63/60 |

52/62 |

52/56 |

|

Нулевой |

0/1 |

0/1 |

1/1 |

1/1 |

1/1 |

1/1 |

11/6 |

11/6 |

28/13 |

28/13 |

Примечание. * — относительное количество правонарушителей / законопослушных несовершеннолетних, продемонстрировавших указанный уровень представленности (%).

нарушители, и законопослушные учащиеся воспринимают опасным для себя настолько, что на уровне моделирования ситуации тревога, страх перед угрозой вызывают побуждения совершить противоправное действие. Отметим, что несовершеннолетние правонарушители имеют личный опыт воздействия на личность ответственности за совершение правонарушений, а у законопослушных он отсутствует, они знают об ответственности из внешних источников.

На следующем условном уровне возможного влияния располагаются потенциальные мотивы самоутверждения ( Для себя Денис понимал, что на самом деле он так поступил… чтобы не потерять значимость в кругу знакомых и репутацию крутого ) и повышения самооценки ( Для себя Денис понимал, что на самом деле он так поступил, чтобы обрести уверенность в себе ). Высокий уровень актуализации потребности в утверждении мнения о себе у других людей, обозначении им своего места в обществе [36], а также потребности в повышении постоянно подвергаемой сомнению самооценки [37] является характерным признаком изучаемой возрастной категории. Сравнение показателей встречаемости потенциального преступного мотива самоутверждения демонстрирует, что побуждения доказать родителям свою состоятельность, поднять или подтвердить свой авторитет в глазах сверстников или значимость для окружающих с похожей частотой встречается у правонарушителей и законопослушных несовершеннолетних. В то же время показатель интенсивности побуждения к самоутверждению у правонарушителей значительно ниже (t=2,14; p<0,05), чем у подростков и юношей, которые правонарушений не совершали. У правонарушителей гораздо реже (t=4,13; p<0,001) и менее интенсивно (t=4,73; p<0,001) возникает противоправное побуждение повысить самооценку. Такие показатели и результаты ранжирования свидетельствуют о том, что несовершеннолетние, которые лично совершили правонарушение, в значительно меньшей степени, чем их законопослушные сверстники, воспринимают преступные действия как способ самоутвердиться. Еще в меньшей степени правонарушители считают, что противоправным способом могут повысить самооценку.

Индивидуальные показатели по мотиву самоутверждения демонстрируют, что 28% правонарушителей проявили высокий уровень встречаемости преступного мотива самоутверждения, в то время как у законопослушных этот показатель составил 42% и еще 1% диагностируемых проявили критический уровень встречаемости потенциального преступного мотива самоутверждения. Критический уровень интенсивности мотива самоутверждения наблюдается у 1% правонарушителей и 6% законопослушных несовершеннолетних (табл.).

Высокий уровень менее значимого для правонарушителей мотива повышения самооценки имеют 28% их. В группе законопослушных этот показатель равен 55%, еще 1% достиг его критического уровня. Критического уровня интенсивности мотива повышения самооценки никто из правонарушителей не проявил, высокий — 57%. В группе законопослушных подростков и юношей эти показатели составили соответственно 7 и 71%.

Сравнительный анализ показателей потенциального преступного гуманного мотива представителей двух групп выявил отсутствие статистически значимых различий реакции. Правонарушители и законопослушные несовершеннолетние продемонстрировали сходные по относительной частоте и относительной силе побуждения совершить противоправные действия в интересах других людей [38]. Среди третьих лиц, которым стремились оказать содействие или помощь диагностируемые, обозначены и члены семьи, близкие друзья [39; 40], и относительно чужие люди, которых взрослеющая, но невзрослая личность воспринимает как значимых и ради которых готова пренебречь интересами своими, близких, общества ( Для себя Денис понимал, что на самом деле он так поступил… ведь Виталик его второй брат, братьям нужно помогать ).

Не выявлено и значимых различий в показателях потенциального преступного игрового мотива [41]. Совокупные групповые побуждения к получению противоправным способом разнообразных эмоций и чувств, связанных с отдыхом и развлечениями, ощущений удовольствия и наслаждения от определенного времяпрепровождения, имеют в группах правонарушителей и законопослушных несовершеннолетних сходный характер частоты и силы проявления ( Для себя Денис понимал, что на самом деле он так поступил… потому что это развлечение ).

В ходе исследования у несовершеннолетних правонарушений значительно реже (t=2,65; p<0,01) и слабее (t=2,42; p<0,05), чем у законопослушных сверстников, проявился потенциальный преступный мотив мести (Понимая, что на украденном велосипеде в соревнованиях участвовать не сможет… радовался, что отыгрался за унижения во время соревнований). Реакция диагностируемых дает основания говорить, что несовершеннолетние, ранее совершившие имущественные преступления, в значительно меньшей степени воспринимают преступное поведение как возможность отомстить [42; 43], создав проблемы в ответ на определенные действия. Анализ индивидуальных результатов показывает, что противоправные побуждения к мести выше условно допустимого уровня встречаемости продемонстрировали 18% правонарушителей и 28% законопослушных несовершеннолетних, выше условно допустимого уровня интенсивности — 26 и 34% соответственно. При этом у 11% правонарушителей и 6% законопослушных несовершеннолетних не обнаружилось побуждений совершать хищения с целью кому-либо отмстить (табл.).

У несовершеннолетних правонарушителей слабее проявился потенциальный преступный мотив зависти ( Понимая, что на украденном велосипеде в соревнованиях участвовать не сможет… зато теперь он не будет им завидовать ). Значительно меньшие показатели встречаемости (t=2,54; p<0,05) и интенсивности (t=2,71; p<0,01) демонстрируют, что подростки и юноши, имеющие личный опыт совершения имущественных правонарушений, в меньшей мере воспринимают хищения как способ нивелировать чье-либо превосходство в какой-либо значимой сфере [44]. Важная для подростка, юноши сфера, степень критического чужого превосходства и ее личностное значение определяется самим диагностируемым и носит индивидуальный характер [45]. В то же время большая часть несовершеннолетних обозначила возникновение побуждений зависти, стимулирующих криминальное поведение, при наличии у объекта конкретной вещи, более высокого общего уровня материального достатка, а также преобладающего уровня социального признания сверстниками, родителями, обществом [46]. Высокий и критический уровень встречаемости потенциального преступного мотива зависти проявили 20% правонарушителей и 25% законопослушных несовершеннолетних, такие же уровни интенсивности — 20 и 31% соответственно. Наряду с этим нулевой уровень криминальных завистливых побуждений выявлен у 28% правонарушителей и 13% законопослушных несовершеннолетних (табл.).

Не было обнаружено значимых различий в показателях потенциального преступного физиологического мотива [47]. Данные свидетельствуют, что обследуемых обеих групп к совершению противоправных поступков может побудить критично обостренная актуализация физиологической потребности ( Дима взял больше денег, чем ему было нужно… потому что у него свело живот от голода ).

У диагностируемых двух групп не было выявлено статистически значимых различий в показателях психодиагностической шкалы «непринятие ситуации». Такие значения позволяют вести речь о том, что на уровне моделирования ситуации у правонарушителей и законопослушных несовершеннолетних в равной степени редко возникает побуждение вернуть похищенное, нивелировать причиненный ущерб, принести извинения и со сходной частотой образуется осознанное или неосознанное побуждение к удовлетворению какой-либо потребности преступным способом.

Таким образом, результаты исследования дают возможность осуществлять деятельность по предупреждению повторных правонарушений на качественно новом уровне сотрудникам подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, а также всем субъектам специальной профилактики, планировать и проводить мероприятия по ресоциализации несовершеннолетних, прибывших из специальных учреждений для несовершеннолетних, и иной социально-педагогической реабилитации подростков и юношей, оказавшихся в социально опасном положении, целенаправленно и обоснованно проводить работу по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними.

Выводы

Проведенное исследование позволило выявить особенности мотивации преступного имущественного поведения несовершеннолетних правонарушителей, установить отличия компонентов потребностно-мотивационной сферы, влияющих на формирование противоправного поведения правонарушителей, от соответствующих мотивационных компонентов их законопослушных сверстников.

-

1. В структуре преступной мотивации несовершеннолетних правонарушителей выявлен ярко выраженный доминирующий потенциальный преступный корыстный мотив, в то время как в группе законопослушных несовершеннолетних нет потенциальных преступных мотивов, значительно преобладающих в структуре потенциальной преступной мотивации. Показатели материально ориентированных преступных побуждений в группе правонарушителей значительно выше, чем в группе законопослушных.

-

2. Показатели потенциального преступного мотива безопасности обозначили важное значение тревоги и страха для формирования противоправного поведения, при этом характерно, что в структуре преступной мотивации несовершеннолетних правонарушителей, в отличие от законопослушных несовершеннолетних, указанный мотив не является наиболее представленным.

-

3. Потенциальные мотивы самоутверждения и повышения самооценки в структуре преступной мотивации подростков и юношей не имеют признаков доминирования, но проявляются достаточно часто и интенсивно. В группе правонарушителей, в отличие от законопослушных, стремление самоутвердиться преступным путем возникают чаще и выражены интенсивнее, чем побуждения повысить самооценку. При этом и побуждение к самоутверждению, и побуждение к повышению самооценки путем совершения хищений у несовершеннолетних, ранее совершавших хищения и привлеченных к ответственности, значительно меньше, чем у подростков и юношей, которые правонарушений не совершали.

-

4. Потенциальные преступные мотивы мести, зависти, игровой и гуманный у правонарушителей, равно как у законопослушных несовершеннолетних,

характеризуются незначительностью проявлений в совокупных групповых показателях и в то же время высоким и критическим уровнем представленности у отдельных подростков и юношей:

-

а) показатели игрового и гуманного потенциального преступного мотива в группах не имеют различий;

-

б) у несовершеннолетних, которые имеют опыт совершения имущественных преступлений, стремление к мести или реализации зависти путем совершения хищений значительно меньше, чем у несовершеннолетних, которые такого опыта не имеют.

-

5. Потенциальный преступный физиологический мотив в структуре потенциальной преступной мотивации наименее значим, его проявления индивидуальны, ситуативны, бессистемны и в равной степени характерны для правонарушителей и законопослушных несовершеннолетних.

Перспективы. Проведенное исследование мотивов противоправного имущественного поведения несовершеннолетних правонарушителей является самостоятельным исследованием, предназначенным для обеспечения целенаправленного обоснованного психологического воздействия на мотивацию право- нарушителей в процессе индивидуальной профилактической работы субъектов профилактики с несовершеннолетними, состоящими на учете в полиции за совершение правонарушений, проживающими на территории Донецкой Народной Республики.

Наряду с этим необходимо отметить перспективы исследования преступных мотивов несовершеннолетних правонарушителей, включающие в себя два основных направления. Так, прикладное направление исследований предполагает продолжение изучения у несовершеннолетних правонарушителей компонентов потребностно-мотивационной сферы во взаимосвязи с личностными факторами, предопределяющими осуществление противоправной деятельности, обусловливающими формирование преступного поведения, а также препятствующими совершению незаконных действий. Фундаментальное направление дальнейших исследований предполагает установление обоснованных психологических взаимосвязей формирования мотива преступления как психологической категории с возрастным, полоролевым становлением, семейными и социально-воспитательными явлениями, возникающими в жизни несовершеннолетнего.

Список литературы Особенности мотивации противоправного имущественного поведения несовершеннолетних правонарушителей

- Glenn C. R., Kleiman E. M., Kellerman J., Pollak O., Cha C. B., Esposito E. C., Porter A. C., Wyman P. A., Boatman A. E. Annual research review: a meta-analytic review of worldwide suicide rates in adolescents. J Child Psychol Psychiatry. 2020. Vol. 61(3). Pp. 294-308. https://doi.org/10.1111/jcpp.13106.

- Амбрумова А. Г., Вроно Е. М. О ситуационных реакциях у подростков в суицидологической практике // Журнал невропатологии и психиатрии. 1985. № 10. С. 1557-1560.

- Сакович Н. А. Диалоги на Аидовом пороге. Сказкотерапия в профилактике и коррекции суицидального поведения подростков. М., 2012. 288 с.

- Алимова М. А. Суицидальное поведение подростков: диагностика, профилактика, коррекция. Барнаул, 2014. 100 с.

- Cavelti М., Kaess М. Adolescent suicide: an individual disaster, but a systemic failure. European Child & Adolescent Psychiatry. 2021. Vol. 30. Pp. 987-990. https://doi.org/10.1007/s00787-021-01834-2.

- Моховиков А. Н. Суицидология: Прошлое и настоящее: Проблема самоубийства в трудах философов, социологов, психотерапевтов и в художественных текстах. М., 2001. 569 с.

- Говорин Н. В., Сахаров А. В. Суицидальное поведение: типология и факторная обусловленность. Чита, 2008. 178 с.

- Личко А. Е. Типы акцентуаций характера и психопатий у подростков. М., 2000. 416 с.

- Page A., Morrell S., Hobbs C., Carter G., Dudley M., Duflou J., Taylor R. Suicide in young adults: psychiatric and socio-economic factors from a case-control study. BMC Psychiatry. 2014. Vol. 14. Pp. 68-74. https://doi.org/10.1186/1471-244X-14-68.

- Qin P., Agerbo E., Mortensen P. B. Suicide risk in relation to family history of completed suicide and psychiatric disorders: a nested case-control study based on longitudinal registers. Lancet 360. 2002. Vol. 93(40). Pp. 1126-1130. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)11197-4.

- Burrell L. V., Mehlum L., Qin P. Parental death by external causes and risk of hospital-treated deliberate self-harm in bereaved offspring. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2021. Vol. 30(4). Pp. 539-548. https://doi.org/10.1007/s00787-020-01534-3.

- Carr M. J., Mok P. L. H., Antonsen S., Pedersen C. B., Webb R. T. Self-harm and violent criminality linked with parental death during childhood. Psychol Med. 2020. Vol. 50(7). Pp. 1224-1232. https://doi.org/10.1017/S0033291719001193.

- Купченко В. Е. Детско-родительские отношения как предиктор суицидального риска. Предикторы просоциального поведения в современных исследованиях: межкультурный аспект : монография / под ред. Н. В. Кухтовой, С. М. Шингаева. Витебск, 2020. С. 78-86.

- Купченко В. Е. Буллинг со стороны сверстников как фактор суицидального риска подростков // Подросток в мегаполисе: неравенство и возможности : сб. тр. XIII междунар. науч.-практ. конф. (14-16 апреля 2020 года, Москва) [Текст электронный] / сост. А. А. Бочавер, М. Я. Кац ; отв. ред. А. А. Бочавер. М., 2020. 183 c.

- Купченко В. Е. Зависимость от социальных сетей и склонность подростков к суицидальному риску // Омские научные чтения-2018 : мат-лы второй всерос. науч. конф., 10-15 декабря 2018 г., ОмГУ. Омск, 2018. С. 121-123.

- Василюк Ф. Е. Типология переживания различных критических ситуаций // Психологический журнал. 1995. Т. 16, № 5. С. 104-115.

- Лебедев В. И. Личность человека в экстремальных условиях. М., 2001. 402 с.

- Zygo M., Pawlowska B., Potembska E., Dreher P., Kapka-Skrzypczak L. Prevalence and selected risk factors of suicidal ideation, suicidal tendencies and suicide attempts in young people aged 13-19 years. Ann Agric Environ Med. 2019. No. 26(2). Pp. 329-336. https:// doi.org/10.26444/aaem/93817.

- Liu R., Miller I. Life events and suicidal ideation and behavior: A systematic review. Clinical Psychology Review. 2014. Vol. 34(3). Pp. 181-192. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2014.01.006.