Особенности национальной политики стран АСЕАН в сфере репрезентации исламской и буддийской политико-правовых культур

Автор: Сигаури-горский Е.Р.

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Межнациональный мир: Россия и зарубежный опыт

Статья в выпуске: S1 т.33, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуются вопросы взаимодействия между национальной политикой и религиозными практиками в странах Юго-Восточной Азии, акцентируя внимание на репрезентации исламской и буддийской политико-правовых культур. Рассматриваются коллизионные проблемы законодательства, обычных практик и международных стандартов прав человека. Анализ демонстрирует необходимость усиления сотрудничества между государственными структурами, гражданским обществом и международными организациями, что в перспективе является ключом к достижению инклюзивности и справедливости в регионе.

Асеан, национальная политика, юго-восточная азия, буддийская правовая традиция, исламское право, национальные меньшинства, права человека

Короткий адрес: https://sciup.org/170209132

IDR: 170209132 | DOI: 10.56700/y2584-9257-6543-y

Текст научной статьи Особенности национальной политики стран АСЕАН в сфере репрезентации исламской и буддийской политико-правовых культур

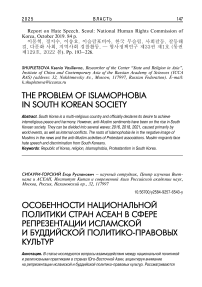

Регион Юго-Восточной Азии (ЮВА) представляет собой уникальное переплетение культур и религий, наций и народов. Отечественные вос- токоведы в советский период определили три основные зоны классифи- кации населения по религиозному признаку: в первой зоне, к которому принадлежит фактически весь Индокитай, доминирует буддизм. Вторая зона – мусульманская, к которой относится преимущественно государства островной части ЮВА. Наконец, третья зона – христианская (преимущественно католическая), к которой относятся Филиппины и Восточный Тимор. При этом во всех указанных зонах малые народы сохраняют принадлежность традиционным религиозным, социальным и культурным традициям [Губер, Маретин, Тумарков, Чебоксаров 1966: 16]. Кроме того, важной особенностью региона ЮВА выступает фактор расчлененности многих этносов между различными государствами, что в известной степени обусловлено недальновидностью колониальной политики европейских государств, проводивших делимитацию территориальных границ без оглядки на интересы и особенности населения своих «владений» [Юго-Восточная Азия… 1977: 175–176]. Особенно многообразным, как следствие этого, является плюрализм политико-правовых культур государств региона. Так, в регионе одновременно сосуществуют буддийская правовая традиция, доминирующая в странах Индокитая, социальная философия и этика конфуцианства, исламское право, доминирующее в островной части региона; наличествуют многочисленные заимствования из правовых систем бывших стран-колонизаторов, принадлежащих к романо-германской и англо-саксонской правовым семьям, наконец, но не в последнюю очередь, исторически сильно многообразное обычное право многочисленных малых коренных народов.

В такой ситуации, например, у малочисленных буддийских этносов островных государств возникает потребность в отражении принятого религиозного/обычного права в позитивном государственном законодательстве. И наоборот, исламские меньшинства Индокитая нуждаются в обеспечении независимости их правовой культуры в условиях доминирования светских или иных религиозных правовых систем и традиций. В связи с этим цель данного исследования состоит в том, чтобы раскрыть основные направления национальной политики стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в отношении репрезентации исламской и буддийской политико-правовых культур. Для достижения

и

Лаос

Романо германское влияние, обычное право. буддийская правовом традиция

Филиппины

Романо < еры омское влияние, христианская аттма. обычное право

Мьянма

Буддийская правом* траджют, обеде* право, обычно* право

Таиланд

Бруней обеде* право, обычное право

Буддийская правовая традиция, романо-германское влияние, обычное право

Камбоджа

Вьетнам

Общее право, "раао конфуцианской политике правовая культур*

Малайзия

Исламское право, общее право, обычное право правовая культура, романс германское влияние, обычное право

Индонезия Исламское право, обще* првоо. романо-с арианское влияние, обычное право

Буддийская прап-эвая

Сингапур трвдтедмя. обычное Конфуцианская политико

Рис. 1. Иллюстрированная карта правовых традиций государств Юго-Восточной Азии Источник: составлено автором

поставленной цели исследование адаптирует совокупность общенаучной (формальной логики), частно-научной (социологический, культурологический, аксиологический методы) и специальной методологии (формально-юридический метод, метод юридической герменевтики), которые позволяют раскрыть социально-политическую и юридическую сущность и специфику национальной политики государств ЮВА в репрезентации рассматриваемых политико-правовых культур как направление целенаправленной государственной деятельности в юридической сфере общественной жизни в целях поддержания межнационального и межконфессионального мира. Результаты исследования могут быть полезны в сфере деятельности отечественной законодательной и исполнительной властей, а также для иных многонациональных/мульти конфессиональных государств постсоветского пространства.

Вопросы конституционно-правовой репрезентации доминирующих религий

Важность доминирующей религии в странах ЮВА отражается на позитивном законодательстве стран, в том числе воплощается на конституционном уровне. Согласно ст. 43 Конституции Камбоджи, буддизм признается государственной религией, а ст. 68 закрепляет обязательство государства поддерживать и способствовать развитию буддийских школ133. Ст. 67 действующей Конституции Таиланда утверждает, что государство, «под- держивая и защищая буддизм, который является религией, исповедуемой большинством тайского народа на протяжении длительного периода времени, должно поощрять и поддерживать образование и распространение дхармических принципов буддизма тхеравады для развития ума и мудрости, а также иметь меры и механизмы для предотвращения подрыва буддизма в любой форме. Государство также должно поощрять буддистов к участию в реализации таких мер и механизмов»134. Схожее положение предусматривает и Конституция Мьянмы, ст. 361 которой гласит: «Союз признает особое положение буддизма как веры, исповедуемой подавляющим большинством граждан Союза»135. Согласно социологическому опросу Pew Research Center, большинство буддистов в рассматриваемых странах выступают за то, чтобы национальное законодательство основывалось на буддийской религиозной этике, социальной и политической философии. Такая точка зрения практически единодушна среди буддистов Камбоджи (96%) и насчитывает более половины от опрошенных в Таиланде (56%). При этом, как отмечается в отечественной литературе, сангха (монашеская община) в современной Камбодже в последнее десятилетие значительно расширила свою социально-политическую деятельность, а конституционно предусмотренный институт королевской власти в Таиланде по-прежнему значительно укоренен в традиционных ритуалах и принципах буддийских представлений о королевской власти [Бектими-рова, Кириченко, Липилина, Цветов 2024: 252–253].

«Зеркальная» ситуация наблюдаются в исламских странах ЮВА – Индонезии и Малайзии, где подавляющее большинство населения поддерживает основание национального законодательства на основе шариата [Buddhism, Islam… 2023]. При этом п. 4 ст. 11 Конституции Малайзии предусматривает, что «государственное законодательство, а в отношении федеральных территорий Куала-Лумпур, Лабуан и Путраджая – федеральные законы могут контролировать или ограничивать распространение любых религиозных доктрин или убеждений среди лиц, исповедующих ислам»136. Индонезийская Конституция, впрочем, адаптирует иной подход. П. 1 ст. 29 провозглашает, что «Государство основывается на вере в Единого и Единственного Бога»137, но этот принцип не отождествляется с исламом или какой-либо иной религией [Торкунов, Воскресенский, Белокреницкий, Сапронова 2005: 468].

Опыт национальной политики репрезентации политико-правовых традиций исламских и буддийских меньшинств: скромные достижения и масштабные проблемы

В настоящее время национальная политика некоторых стран Юго-Восточной Азии предусматривает ряд дозволений и «изъятий» религиозных меньшинств из сферы действия основных законов в сфере гражданского права. Филиппины. Ст. 33 гл. 2 Семейного кодекса Филиппин предусматривает допустимость многоженства для мусульман или иных малочисленных этносов, если таковое считается обычной религиозной практикой: «Браки между мусульманами или членами этнических культурных общин могут быть заключены на законных основаниях, без необходимости получения разрешения на брак, если они заключены в соответствии с их обычаями, обрядами или практикой»138. При этом на Филиппинах существует серьезная проблема с практикой насильственных браков детей, а в XX в. по замечанию С.Е. Смирных, практиковалось насильственное исчезновение детей [Смирных 2020: 22]. По данным ЮНИСЕФ, на 2022 г. в Филиппинах процент женщин (в возрасте 20–24 лет), вышедших замуж или состоящих в союзе до 15 лет, составлял от 1,5% до 9,4%139. В 1977 г. был принят Президентский указ № 1083 (Кодекс мусульманских личных законов) «о принятии и обнародовании кодекса, признающего систему филиппинских мусульманских законов, кодифицирующего мусульманские личные законы, обеспечивающего их управление и преследующего другие цели». Указом № 1083 были учреждены шариатские суды в пяти специальных судебных округах, расположенных на юге страны. Шариатские суды могут рассматривать только дела, касающиеся личных законов, затрагивающих семейные отношения и имущество мусульман, то есть отношения гражданско-правового характера, в то время как в сфере уголовного права нормы шариата не применяются. Согласно ст. 16 Указа № 1083: «любой мусульманин мужского пола не моложе пятнадцати лет и любая мусульманка, достигшая возраста половой зрелости или старше», могут вступать в брак с разрешения опекуна140. В то же время хорошо известно, что детские браки запрещены основополагающими международными кон- венциями. П. 2 ст. 16 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г. устанавливает, что «обручение и брак ребенка не имеют юридической силы и принимаются все необходимые меры, включая законодательные, с целью определения минимального брачного возраста и обязательной регистрации браков в актах гражданского состо-яния»141. Следует отметить, что в 2022 г. был принят Закон № 11596, запрещающий практику детских браков и устанавливающий наказания за их нарушение142. Однако в данном случае наличествует очевидная коллизия между признанием подобных действий национальными/религиозными традициями в рамках национального законодательства и обязательствами государства по международным договорам.

Сингапур. Ст. 152 Конституции Сингапура гласит, что правительство несет ответственность за защиту интересов всех расовых и религиозных меньшинств в стране, а ст. 153 предусматривает создание официальных органов для регулирования мусульманских религиозных дел малайских меньшинств и консультирования президента по вопросам, касающимся ислама143. Культурное и политическое представительство групп меньшинств также предусмотрено в Конституции. Кроме того, п. «а» статьи 39 предусматривает создание избирательных округов группового представительства, где по крайней мере один из кандидатов или депутатов должен быть членом этнорелигиозных меньшинств в Сингапуре [Harmony Laws… 2021: 24]. Несомненным позитивным новшеством законодательства Сингапура следует считать аброгацию проблемного и устаревшего Закона о подстрекательстве 1948 г. в ноябре 2022 г.144. Однако для законодательной повестки Сингапура по-прежнему представляется актуальным рассмотреть возможность присоединения государства к основным международным конвенциям в области прав человека145.

Бруней-Даруссалам. Правительство Брунея гарантирует, что юрисдикция шариатских судов страны распространяется только на мусульман. Однако одновременно с этим власти обязуют население всегда иметь при себе удостоверение личности с указанием национальной принадлежности, а этнические малайцы автоматически признаются мусульманами [Ефимова 2014: 32] и, следовательно, являются субъектами правоотношений в рамках нормативной системы шариата (в отличие от представителей иных национальностей). Однако наиболее проблематичными представляются положения действующего Шариатского уголовного кодекса страны, который был принят в 2013 г. и вступил в силу в 2019 г. Так, целый ряд положений кодекса представляются противоречащими обязательствам государства по основным договорам в области прав человека: ст. 209 устанавливает уголовную ответственность за пропаганду любой религии, отличной от ислама, среди мусульман или лиц, не исповедующих никакую религию; ст. 210 устанавливает уголовную ответственность за убеждение мусульман сменить религию, оставить ислам или испытывать к нему неприязнь; ст. 211 устанавливает уголовную ответственность за убеждение неверующего в ислам стать верующим в религию, отличную от ислама, или убеждение в отвращении к исламу, способствование неприязни к исламу; ст. 212 устанавливает уголовную ответственность за ознакомление мусульманских детей с другими религиями; ст. 213–215 устанавливают уголовную ответственность за печать, распространение, импорт, передачу в эфир или распространение публикаций, противоречащих предписаниям Шариата146. Кроме того, положения кодекса также запрещает мусульманам поклоняться любому «человеку», «месту», «природе» или любому «предмету», «вещи» или «животному», что противоречит Шариату (ст. 216); использовать слова, зарезервированные для ислама, для выражения любого «факта, убеждения, идеи, концепции, действия, деятельности [или] вопроса», связанного с другими религиями (ст. 217); пренебрегать или противостоять исламским религиозным авторитетам (статья 230). Мусульманам Брунея также запрещено отрекаться от ислама. Наконец, п. 5 ст. 4 ч. III Конституции государства предусматривает назначение на высокие посты в правительстве исключительно для этнических малайцев, исповедующих «исламскую религию»: «Министры и заместители министров назначаются из числа малайцев, исповедующих исламскую религию, за исключением случаев, когда Его Величество Султан и Ян Ди-Пертуан принимает иное решение»147. Данные положения прямо противоречат ст. 18 Всеобщей декларации прав человека 1948 г., которая указывает, что «каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов»148.

Таиланд. Согласно Закону о применении исламского права в территориальных юрисдикциях провинций Паттани, Наратхиват, Яла и Сатун 1946 г. положения исламского права о семье и наследовании, за исключением положений о давности в отношении наследования, применяются вместо соответствующих разделов Гражданского и Торгового кодексов при вынесении решений по гражданским делам, касающимся вопросов семьи и наследования среди мусульман149. Кроме того, в Таиланде существует специальная судейская должность, отвечающая за отправление правосудия в соответствии с нормами и традициями исламского права, именуемая «Дато Ютитхам». Данный термин происходит от смешения малайских и тайских слов и используется для отличия данной категории от судей Суда справедливости, Конституционного суда и административных судов [Imaizumi 2017: 23]. Однако отмечается, что исламско-правовое регулирование отношений семьи и наследстве также содержит неблагоприятные для мусульманских женщин Таиланда положения, игнорируя равные права во время бракоразводных процессов в суде. Кроме того, в шариатских судах отсутствует система контроля за выплатой алиментов разведенными мужьями своим бывшим женам, что ограничивает возможности судов по обеспечению исполнения своих решений. Женщины также не могут занимать должность «Дато Ютитхам» [Restricting Diversity… 2022: 56].

Камбоджа. В феврале 2022 г. было объявлено о кампании по назначению большего числа мусульман на руководящие должности в местных органах власти, где проживает значительное число мусульман, в результате чего были назначены 12 заместителей губернаторов провинций и 32 заместителя глав районов по всей стране150. В настоящее время идет разработка по принятию окончательной версии нового Закона о религии, вместе с которым будет выпущен специальный видеофильм о преподавании морали, распространении информации и обучении ролям и обязанностям священников, настоятелей и комитетов пагод151. В то же время, по данным Посольства США в Камбодже, социологические данные опросов мусульман-чамов показывают, что они по-прежнему ощущают институциональные и культурные барьеры, препятствующие полной интеграции в камбоджийское общество152.

Индонезия. П. 2 ст. 28J Конституции Индонезии с поправками, внесенными в 2000 г. и отраженными в Законе № 39 1999 г. о правах челове-ка153, гласит, что свобода выражения мнений, мысли, совести и религии может быть подвергнута ограничениям, установленными законом для целей обеспечения «морали, религиозных ценностей, безопасности и общественного порядка в демократическом обществе»154. Однако данное конституционное положение противоречит обязательствам Индонезии в соответствии со ст. 18 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г., поскольку ст. 18 не включает «религиозные ценности» в качестве допустимого обоснования для ограничения свободы выражения мнений155. Проблемным также представляется Закон № 1/PNPS/1965 о предотвращении злоупотребления религией и/или богохульства, запрещает формы выражения и деятельность, которые «противоречат основным учениям» «определенной религии, принятой народом Индонезии»156. Положения данного закона послужили основой и для ст. 156а Уголовного кодекса Индонезии, которая устанавливает меру пресечения в виде пяти лет лишения свободы за преднамеренные публичные заявления или действия, которые оскорбляют или порочат любую из шести официально признанных религий (ислам, буддизм, христианство — католицизм и протестантизм, индуизм, конфуцианство) или имеют целью помешать человеку придерживаться религии157. Международное право прав человека не защищает непосредственно религиозные убеждения индивида от «оскорблений» или «богохульства», подчеркивая, что уголовное преследование лиц за подобного рода деяния нарушает право на свободу выражения мнения. В академической литературе дан- ные законодательные положения Индонезии получают противоречивые оценки как среди представителей индонезийской, так и западной науки [Hwian 2013; Crouch 2012].

Заключение

В заключение анализ национальной политики стран Юго-Восточной Азии демонстрирует сложный, многогранный и подчас весьма противоречивый характер взаимодействия между местным законодательством, религиозными практиками и международными стандартами прав человека, который, как следует из приведенного анализа, показывает очевидные коллизии, прежде всего, между законодательной политикой и обязательствами государств по универсальным конвенциям в сфере прав человека. В целях разрешения накопившихся противоречий и повышения эффективности национальных политик репрезентации этнорелигиозных меньшинств необходимо решительное усиление сотрудничества между государственными структурами, представителями непосредственно гражданского общества и международными организациями, занимающимися вопросами способствования обеспечения прав человека, для создания устойчивого диалогового механизма в регионе. Лишь через комплексный подход, учитывающий как культурные традиции, так и действительную государственные политику и международные обязательства, возможно добиться значимого прогресса в решении актуальных проблем инклюзивности и справедливости в государствах Юго-Восточной Азии.