Особенности нафтидогенеза в Тимано-Печорском нефтегазоносном бассейне

Автор: Клименко С.С., Анищенко Л.А.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Геолого-минералогические науки

Статья в выпуске: 2, 2010 года.

Бесплатный доступ

В разрезе пород выделены нефтематеринские, нефтегазоматеринские и газо- материнские породы (богатого, среднего и низкого потенциалов). Органиче- ские вещества пород испытали различные палеотемпературные воздействия. Выделены территории развития зоны главной фазы нефтегенерации, стадий МК3-МК5 и МК5-АК3. В процессе реализации УВ потенциала сформированы различные эволюционные типы углеводородных систем силурийских, нижне- девонских толщ, терригенного девона и доманика. Залежи нефти могут быть обнаружены в платформенных впадинах, газовые и газоконденсатные - в ав- лакогене и Предуральском прогибе.

Тимано-печора, нафтидогенез, нефтегазоносный бассейн, углеводородные системы, катагенез

Короткий адрес: https://sciup.org/14992389

IDR: 14992389 | УДК: 553.98

Текст научной статьи Особенности нафтидогенеза в Тимано-Печорском нефтегазоносном бассейне

Тимано-Печорский нефтегазоносный бассейн расположен в северо-восточной части Европейской платформы и по структурно-тектоническому положению относится к окраинно-плитной структуре перед Новоземельско-Уральским складчатым поясом. По эволюционному развитию принадлежит к группе гетерогенных осадочных бассейнов. Он сформировался на фрагментах фундамента позднедокембрийского бассейна в краевой части эпибайкальской плиты. Именно это определило активный унаследованный тектонический режим развития Тимано-Печорского осадочного бассейна.

Нефтегазоносность осадочных толщ зависит от многих факторов, определяющими среди которых являются соотношения во времени и пространстве процессов нефтегазообразования и нефтега-зонакопления. Эти процессы во многом контролируются эволюцией осадочно-породных бассейнов, отвечающей за распределение в разрезе основных «формирующих» нефтегазоносность элементов: генерирующих толщ, коллекторов, способных аккумулировать углеводороды, и флюидоупоров, которые в состоянии удерживать их скопления.

Как показали проведенные исследования палеозойских отложений Тимано-Печорского осадочного бассейна, составы нефтей и газов несут чет- кую геохимическую информацию о биофациальных условиях накопления органического вещества и термической зрелости углеводородов. Широкое распространение отложений с потенциальными коллекторскими свойствами в палеозойском разрезе Тимано-Печорского осадочного бассейна, разнообразие их нефтегазогенерирующего потенциала и распределения в них природных резервуаров, зависимость от их строения продуктивности зон и районов нефтегазонакопления определили аспекты данной работы.

Геолого-структурная характеристика Тимано-Печорского осадочного бассейна

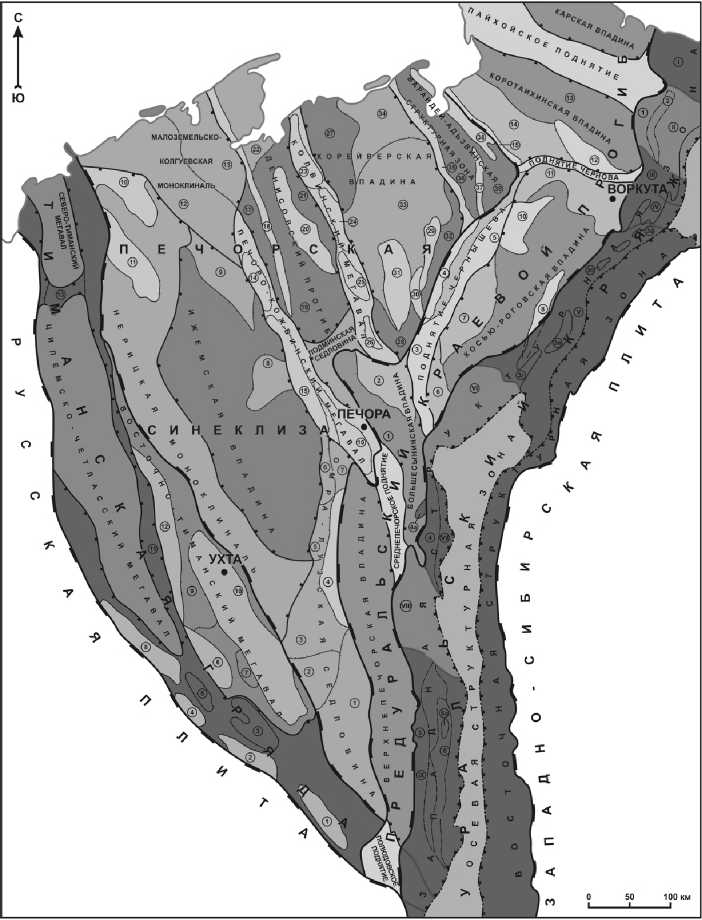

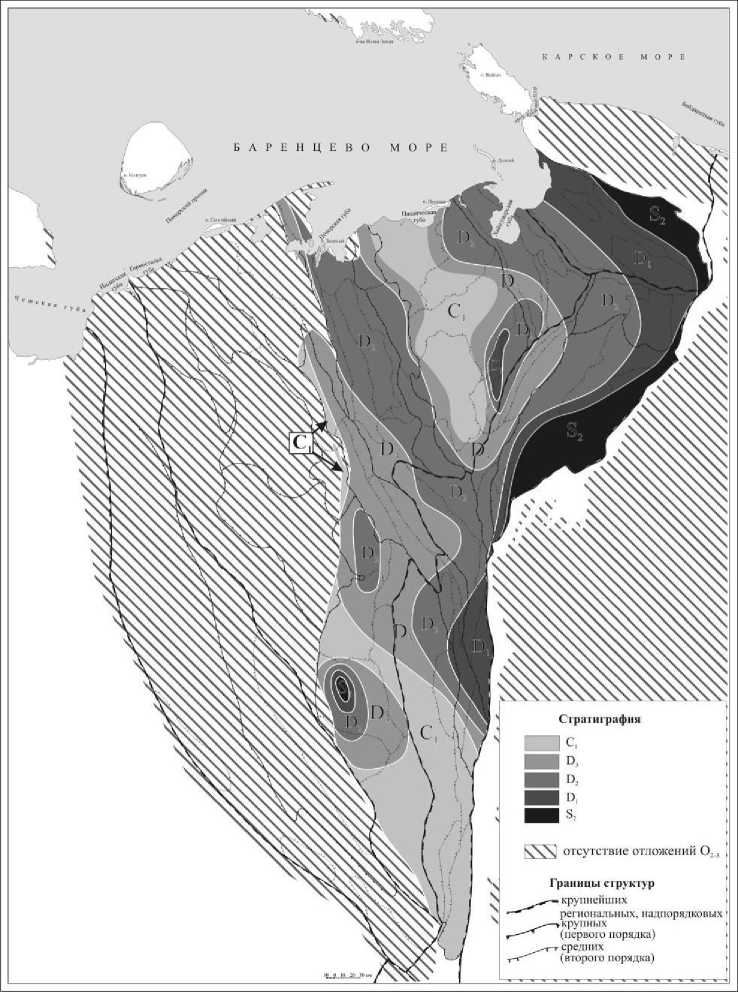

Тимано-Печорский осадочный бассейн структурно принадлежит к погруженной северовосточной части Европейской платформы. В континентальной своей части он составляет площадь около 320 млн км 2 , а объем осадочных пород – 1.8 млн. км 3 [1]. В его пределах выделяются крупнейшие региональные структуры первого порядка: Тиманская гряда, Печорская синеклиза, Пред-уральский краевой прогиб и западная мегазона Урала, включающая Северный, Приполярный и Полярный Урал (рис. 1). Складчатое позднедокембрийское основание выходит на дневную поверхность только в сводах поднятий на Канино-Тиманской гря-

ТЕКТОНИЧЕСКАЯ КАРТА ПЕЧОРСКОЙ ПЛИТЫ

Рис. 1. Структурно-тектоническое районирование Тимано-Североураль-ского региона (по: Тектоническая карта, 1985; Малышев, 2002).

де, Урале, Пай-Хое и южном острове Новой Земли. В бассейновой части фундамент вскрыт скважинами на глубинах от 0.5 км (восточный склон Тимана) до 4.5-5.0 км (север Печорской синеклизы). Платформенный чехол Тимано-Печорского бассейна имеет весьма непостоянную мощность, изменяющуюся от 10–14 км во впадинах Предуральского краевого прогиба до 4–7 км в центральных частях впадин Печорской синеклизы. На сводах и поднятиях мощность чехла обычно не превышает 3–4 км, а на Тиманской гряде и в осевой зоне Урала за счет глубокого эрозионного среза она сокращена до нуля [1].

В строении платформенного чехла Тиман-ской гряды участвуют отложения от лландоверий-ского до татарского яруса включительно, мощность которого изменяется от 0 до 2 км. На Южном и Среднем Тимане распространены отложе- ния среднего-верхнего девона с покровами базальтов. Со стратиграфическим несогласием их перекрывают визейско-нижнепермские отложения. В отдельных впадинах развиты верхнепермские породы, а мезозойские образования обнаружены лишь на склонах гряды [2]. В структуре Печорской синеклизы платформенный чехол имеет наиболее полный и мощный разрез в северной и северо-восточной частях синеклизы. Общая мощность платформенного чехла изменяется от 0.8 км на Се-дуяхинском валу до 7.5–8 км на севере Колвинского мега-вала. Разрезы осадочного чехла от ордовика до кайнозоя, вскрытого буровыми скважинами, представлены широким фациальным спектром отложений: от континентальных песчаников и глин, лагунных эвапоритов, прибрежно-морских песчаников и глин до морских мелководных и относительно глубоководных известняков, глин и силицитов. Карбонатные породы нижнего и верхнего палеозоя заключают многочисленные месторождения нефти и газа. В пределах Пред-уральского краевого прогиба по морфологии структур практически на всем протяжении выделяются внешняя (западная) и внутренняя (восточная) структурные зоны, раз- деленные Главным Приуральским надвигом [3]. По поверхности додоманиковых и нижнепермских отложений Предуральский краевой прогиб представляет собой серию впадин, разделенных поперечными поднятиями, в которых, как правило, орогенные формации эродированы. Разрез осадочного чехла мощностью до 10–14 км представлен отложениями континентальными, лагунными, морскими мелководными и глубоководными. Внешняя зона включает месторождения нефти и газа. Западно-Уральская мегазона представляет собой сложно дислоцированную восточную окраину перикратонного опускания, перекрытую аллохтонами, сложенными глубоководными комплексами. Мощности палеозойского карбонатного осадочного чехла в этой мегазоне существенно больше, чем в краевом прогибе.

При изучении строения осадочного чехла Тимано-Печорского осадочного бассейна методами сейсмостратиграфии был выявлен ряд важных сейсмических отражающих горизонтов, позво- ляющих достаточно корректно проводить корреляцию палеозойских и мезозойских образований [4]. Одним из наиболее важных и динамически хорошо выраженных является отражающий горизонт, разграничивающий терригенные и осадочные комплексы ордовика-среднего девона и вышележащие преимущественно карбонатные толщи верхнего девона-нижней перми (рис. 2). Этот горизонт характеризует предфранский перерыв в нафтидогенеза УВ в различных нефтегазоматеринских толщах, миграции флюидов и переформирования залежей на заключительных этапах геологического развития Тимано-Печорского НГБ.

В истории развития ТПСБ отмечаются три периода основного накопления органического вещества – силурийский, девонский, пермский. При этом максимальные концентрации ОВ накапливались в определенных геоморфологических и лито-

Рис. 2. Сейсмический разрез через северную часть Печоро-Колвинского авлакогена (по: Малышев, 2002).

осадконакоплении, который охватывает интервал от раннего до позднего девона в пределах территорий, испытывающих воздымание в раннем-среднем девоне. Верхнепалеозойский отражающий горизонт по кровле разновозрастных карбонатных толщ карбона и перми фиксирует сейс-моакустическую поверхность по резкой смене карбонатных пород терригенными. В составе палеозойской части Тимано-Печорского осадочного бассейна выделяются несколько структурных ярусов: ордовикско-нижнедевонский, нижнедевонско-среднедевонский, франско-турнейский, визейско-нижнеартинский, верхнеартинско-триасовый [4,5]. Они характеризуются определенным набором формаций, пространственной локализацией, тектонической приуроченностью и разделены региональными перерывами и структурными несогласиями [6].

Эволюция нафтидогенеза в Тимано-Печорском бассейне

Проявление последовательно палеозойско-раннемезозойских стадий тектогенеза, палеотекто-нические обстановки седиментогенеза обусловили формирование гетерогенного бассейна с внутри-плитными и окраинноплитными областями нефтегазоносности [7]. Современный характер нефтегазоносности и распределения залежей сформировался за счет прерывисто-непрерывных процессов лого-фациальных зонах, в более узкие возрастные интервалы. Так максимальное накопление ОВ в силурийских толщах происходило в окраинноплитных областях и в пределах современного Полярного Урала и Пайхоя. Химический состав граптолитовых сланцев Пай-Хоя и Лемвинской зоны Урала [8] свидетельствует о том, что они относятся к высокоуглеродистым (Сорг 3,4-6%) силитам, формирование которых происходило в глубоководных условиях. В окраинноплитных и внутриплитных областях повышенные концентрации Сорг (3-6%) отмечены в глинистых доломитах и мергелях верхнего силура, нижнего девона, особенно в пределах отдельных впадин (Колвинская, Варандей-Адзьвинская, Падимей-Ярвожская зоны). В районах, где осадконакопление происходило в приливно-отливных прибрежных условиях, концентрации Сорг в породах понижены (<1%).

На франское время приходится формирование доманиковых и доманикоидных толщ в относительно глубоководных и прибрежно- морских, в том числе озерных (D3fr1), депрессионных условиях осадконакопления в пределах палеовпадин мелководья (D3fr2) и относительно глубоководного шельфа, стабильного, преимущественно карбонатного мелководного осадконакопления (D3fr2-fm1). Наблюдается фациальная изменчивость доманиковых толщ, сопровождаемая изменением их углеводородного потенциала. В пределах развития рифогенных фаций разрез представлен органогенными известняками, доломитами и ангидритами. Они содержат мало органического углерода (Сорг<0.5%) и являются бедными нефтегазоматеринскими породами (НГМП), но обладают хорошими коллекторскими свойствами. Богатые НГМП доманиковых отложений связаны с депрессионными фациями зарифовых и межрифовых впадин. В Предураль-ском прогибе бедные НГМП развиваются в пределах Верхнепечорского палеоподнятия. В Хорейвер-ской впадине значительную часть ее территории занимают рифогенные фации. На юге Верхнепечорской впадины время накопления доманикоид-ных толщ растягивается от среднего франа до нижнего фамена включительно. На орогенном этапе развития с верхнеартинского времени в формирующемся Предуральском прогибе накапливаются огромные массы органического вещества в породах морской и угленосной молассы. Осадки, обогащенные ОВ, накапливались в болотных, озерных и лагунных условиях в пермское время.

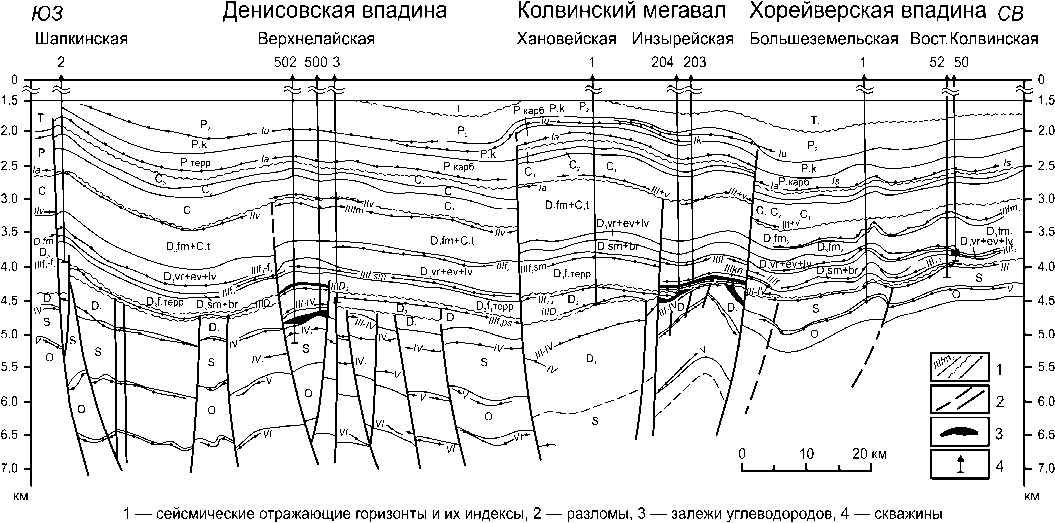

Распространение пород, обогащенных ОВ, территориально ограничено. Локально-зональное распространение высокоуглеродистых пород (С орг > 6%) характерно для толщ всех стратиграфических уровней. Высокая плотность содержания ОВ распределена по площади и разрезу бассейна неравномерно. В Хорейверской впадине максимум плотности содержания ОВ приходится на O 1 -D 1 и D 3 -C 1 t нефтегазоносные комплексы (рис.3). В пределах Ижемской впадины и Печоро-Колвинского авлакогена существенное значение приобретает терригенный девонский комплекс. В Косью-Роговской впадине максимальные плотности содержания ОВ приходятся на угленосные отложения перми (P 1 -P 2 ). Геодинамические и литолого-фациальные условия осадконакопления в пределах всех нефтегазоматеринских толщ предопределили формирование бедных, средних, богатых и очень богатых нефтегазоматеринских пород (табл.1). Материнские породы обладают нефтяным, газовым и нефтегазовым потенциалом. К нефтематеринским толщам относятся породы ордовика, силура, нижнего девона и дома-никовых фаций франа (табл.1). В них содержится преимущественно сапропелевый (I) тип ОВ с окисленными его разностями и гумусово-сапропелевый (II) с примесью гумусового (III) типа ОВ (рис.3, табл.1). Второй тип керогена (гумусово-сапропелевый) в породах встречается практически по всему разрезу, а максимум распространения отмечается в терригенных девонских толщах. Газоматеринские породы с гумусовым (III) типом ОВ доминируют в каменноугольных и пермских толщах. По величине генерационного потенциала выделяют очень бедные, бедные, средние, богатые и очень богатые НГМП. Промышленная нефтеносность обычно обеспечивается тремя последними. Средние НГМП встречаются практически по всему палеозойскому разрезу (табл.1).

Богатые и очень богатые породы в окраинноплитных областях и в пределах Печоро-Колвин-ского авлакогена выделены в широком стратиграфическом интервале, от силура до фамена. В стабильных зонах платформы (в Омра-Лузской седловине и Хорейверской впадине) богатые и очень бо- гатые нефтегазоматеринские породы приурочены только к франским отложениям.

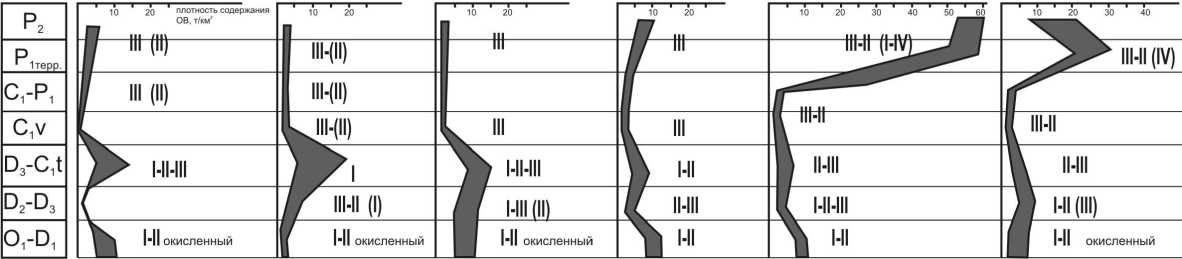

Реализация УВ потенциала в различных областях происходила неодинаково по интенсивности и времени. Отмечаются области с растянутой и сжатой по вертикали шкалой катагенеза. Прити-манские области характеризуются высокими палео-температурными градиентами и наиболее сжатой шкалой катагенеза. Максимально растянутая шкала и низкий палеотемпературный градиент (20-25 ° С/км) отмечаются в центральной части Пред-уральского прогиба. В Хорейверской впадине па-леогеотермический градиент средний (26-30 ° С/км). Палеогеологические реконструкции и анализ палеопогружения и возможного палеопрогрева определенных стратифицированных уровней толщ позволили установить временную последовательность проявления начала главной фазы генерации нефти. Раннее время генерации нефти проектируется на силурийско-нижнедевонский период. Ордовикские толщи в пределах внешних зон северных впадин Предуральского прогиба в этот период достигли глубин, на которых проявляется зона нефте-генерации. Позднесилурийский очаг генерации нефти в ордовикских толщах мог проявиться локально в пределах Тэбукской ступени. Толщи ордовика на Кочмесе, Зап.Соплесе, Вуктыле вошли в зону генерации нефти в среднем-позднем девоне. В позднем девоне началась генерация нефти в тех же отложениях на Харьяге, в пределах Мичаю-Пашнинской и Варандей-Адзьвинской зон. В центральной части Хорейверской впадины генерация нефти проявилась только в пермское время (Сандивейская и другие площади).

Процесс генерации нефти в силурийских толщах начался в позднедевонское время в Пред-уральском краевом прогибе, Печоро-Колвинском авлакогене; в пределах Мичаю-Пашнинской зоны – в каменноугольное время, на Сандивее – в позднепермское. Находки самородной серы в отложениях верхнего силура (В.Лодма), проявление твердых битумов и тяжелых смолистых нефтей на ряде площадей, контактирующих с Предуральским прогибом, свидетельствуют о додевонском формировании и разрушении нефтяных залежей. В пределах Хорейверского палеосвода формирование автохтонных залежей нефти в силурийских отложениях могло происходить только в позднепермский-раннемезозойский период.

Девонские отложения включились в процесс генерации нефти в пределах платформы в пермское время и на ее большей части не вышли из фазы нефтегенерации. Зоны апокатагенеза выявлены только в Предуральском прогибе. Время проявления ГФН в девонских толщах Предуральского прогиба и платформенных областях неодинаковое. Толщи девона в пределах прогиба вступили в ГФН в каменноугольный период, в платформенных областях – в пермский-мезозойский.

Особенности геологического развития бассейна, ограниченность распространения зон максимального прогрева толщ, смена режима последовательной демиссии на инверсию определили нарушенность онтогенеза УВ (рис.4), значительную

|

Хорейверская |

Ижемская впадина |

Печоро-Колвинский |

Варандей-Адзьвинская |

Косью-Роговская |

Верхнепечорская |

|

впадина |

авлакоген |

зона |

впадина |

впадина |

Таблица 1

|

Возраст толщ |

Катагенез |

Породы |

Сорг, % |

S2 мгУВ/г породы |

HI мгУВ/гСо рг |

10х(S1+ S2) кгУВ/т породы |

Тип керогена |

Области, зоны |

|

Очень богатые |

||||||||

|

D 3 f 2 -fm |

МК 1 |

сланцы мергели |

8-15 |

46-100 |

632-900 |

50-80 |

I |

внутр. |

|

МК 2 |

сланцы мергели |

6-10 |

30-50 |

480-580 |

30-46 |

II-I |

внутр. |

|

|

МК 3-4 |

мергели доломиты |

2-6 |

18-50 |

440-513 |

20-25 |

II-I |

ПКП |

|

|

D 3 f 1-2 терр. |

МК 2 |

аргиллиты |

2-7 |

20-55 |

560-751 |

60-72 |

II-I |

внутр. |

|

МК 3 |

аргиллиты |

2-5 |

13-45 |

450-500 |

30-50 |

II-I |

внутр, ПКП |

|

|

S-D 1 |

МК 2 |

мергели доломиты |

3-7 |

10-55 |

612-812 |

20-60 |

I |

внутр. |

|

МК 3-4 |

мергели доломиты гл. известняки |

1,5-4 |

8-25 |

454-600 |

15-30 |

I |

ВАЗ, КМ, ПКП |

|

|

Богатых |

||||||||

|

D 3 f-fm |

МК 2 |

доломиты |

1,5-2 |

7-16 |

370-500 |

35-50 |

II-I |

внутр. |

|

МК 3 |

аргиллиты мергели |

2-3 |

4-6 |

165-400 |

20-25 |

II-I |

ПКА, ПКП |

|

|

D 2 |

МК 3-4 |

аргиллиты |

1-3 |

1-5 |

170-280 |

10-40 |

II-I |

ПКП |

|

S-D 1 |

МК 2 |

мергели |

1-3 |

6-10 |

280-460 |

35-55 |

II-I |

внутр. |

|

МК 3-4 |

мергели доломиты |

0,6-2 |

2-8 |

150-400 |

20-60 |

II-I |

внутр. |

|

|

Средних |

||||||||

|

P 2 -P 1 |

МК 1 |

аргиллиты угл. аргиллиты |

0,5-4 |

1,5-5 |

100-290 |

20-25 |

III-II |

внутр. |

|

МК 2 |

аргиллиты угл. аргиллиты |

0,6-4 |

1,5-4 |

80-215 |

~20 |

III-II |

||

|

МК 3-4 |

аргиллиты угл. аргиллиты |

1-3 |

1-2,5 |

60-140 |

10-15 |

III-II |

ПКП |

|

|

C 1 v |

МК 1 |

аргиллиты |

0,5-3 |

1,7-5 |

160-285 |

20-25 |

III-II |

внутр. |

|

МК 2 |

аргиллиты |

0,5-2 |

2-4 |

140-200 |

16-20 |

III-II |

||

|

МК 3-4 |

0,5-2 |

1,5-3 |

70-180 |

10-20 |

III-II |

ПКП |

||

|

D 3 f-fm |

МК 1 |

мергель |

1-3 |

2-6 |

150-300 |

20-30 |

III-II |

внутр. |

|

МК 2 |

мергель |

0,6-2,5 |

1,2-3 |

130-200 |

15-20 |

III-II |

ПКП |

|

|

МК 3-4 |

мергель |

0,5-1,5 |

1-2 |

100-140 |

15-20 |

III-II |

||

|

S-D 1 |

МК 3-4 |

доломиты |

0,5-1,5 |

<2 |

80-160 |

~20 |

II |

|

Рис. 3. Распределение плотности содержания ОВ по осадочному разрезу и тектоническим элементам бассейна.

Характеристика нефтегазоматеринских пород Тимано-Печорского бассейна

Принятые сокращения в таблице: внутр. – внутриплитные, ПКП – Предуральский краевой прогиб, ВАЗ – Варандей-Адзьвинская зона, КМ – Колвинский мегавал, ПКА – Печоро-Колвинский авлакоген.

Рис. 4. Карта времени вхождения подошвы средне-верхнеордовикских толщ в главную фазу генерации нефти.

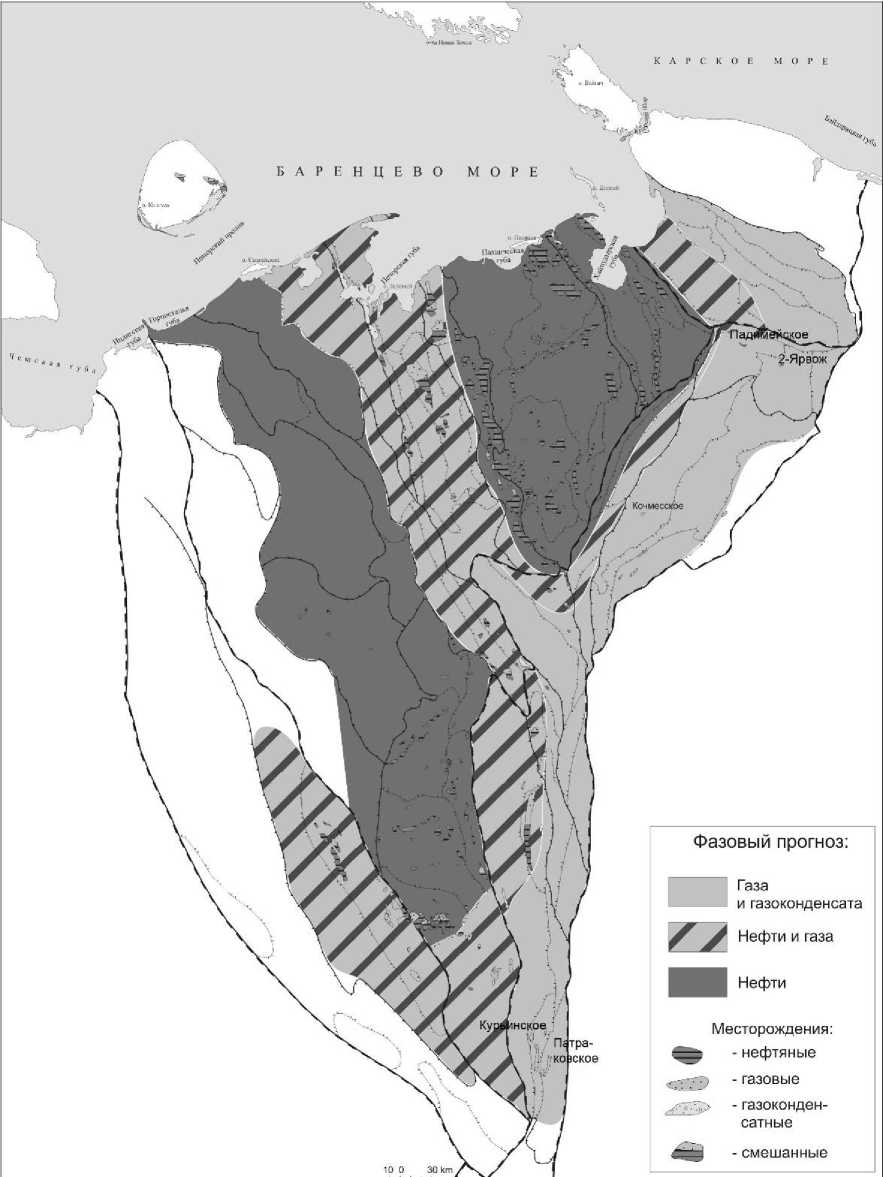

дегазацию недр, неоднократную миграцию УВ, разновременное формирование, переформирование месторождений и специфическую фазовую зональность нефтегазоносности [7]. Установлено территориальное размежевание углеводородов по фазовому состоянию (рис.5). Вертикальный катагенети-ческий ряд нефтегазоносности Тимано-Печорского бассейна неполный. Здесь потеряны газы и легкие газоконденсаты нафтенового состава биохимической и начальной зон нефтегазогенерации. В вертикальном разрезе выделяются зоны нефтегазонакоп-ления, нефтегазоконденсатонакопления и легких газоконденсатов и газов. Им присущи определенные геохимические параметры, отражающие степень зрелости УВ или катагенетический уровень их образования и соотношения газовой и жидких фаз углеводородных систем. Характеристика физикохимических свойств, компонентный состав, массовое распределение газовой и жидкой составляющих в системах, а также величины некоторых показателей зрелости по газам, бензинам и высокомолекулярным (стерановым) углеводородам приведены в табл. 2.

Зоны нефтегенера-ции и нефтенакопления приурочены к стабильным платформенным областям – Хорейверской и Ижма-Печорской (по старому районированию) впадинам. Здесь выделены различные по свойствам нефти в широком стратиграфическом диапазоне от верхнего ордовика до верхней перми включительно. Физико-химические свойства нефтей позволяют выделить следующие типы: очень тяжелые и тяжелые, сернистые и высокосернистые; средние нефти, смолистые, парафинистые, редко высокопарафинистые с низким газо- и бен-зиносодержанием; легкие и очень легкие нефти. Большей частью легкие и очень легкие приурочены к нижним нефтеносным толщам (S2; D1; D2-3), тяжелые и очень тяжелые нефти часто рас- пространяются в пермских и каменноугольных отложениях. В пределах отдельных структурно-тектонических зон (Салюка-Макарихинский, Мичаю-Пашнинский валы) утяжеление нефтей в верхних горизонтах не наблюдается, самые тяжелые нефти (Средне-Макарихинское месторождение) выявлены в силурийских отложениях.

Согласно геохимическим показателям, отражающим уровень зрелости углеводородов и их генетическую основу, в Тимано-Печорском бассейне распространены различные эволюционно-генетические типы УВС. На основании корреляции величин алкановых, стерановых, тритерпановых углеводородов, нефтей и РОВ выделены генотипы нефтей силурийских, нижнедевонских карбонатных отложений, терригенных отложений девона и кремнисто-глинисто-карбонатных отложений доманика и мергелистых до-маникоидов среднего и верхнего франа (табл.3).

Рис. 5. Распределение зхон нефте- и газонакопления в Тимано-Печорском нефтегазоносном бассейне.

Колебания значений геохимических показателей связаны с изменениями их в зависимости от литолого-фациальных условий накопления органического вещества и степени зрелости углеводородов. Так, в пределах Хорейверской впадины незрелые нефти кыновско-саргаевских материнских толщ (скв. 2-Янемдейская, Тединская, Сюрхаратинская, Северо-Сихорейская) отличаются от нефтей терригенных отложений девона Ижма-Печорской впади- ны. Последние относятся к зрелым, формирование исходного ОВ здесь происходило в окислительных условиях мелководья, величина показателя С30гопан/С27ααстеран здесь меньше. В Ижма-Печорской впадине развиты в основном нефти двух генотипов – терригенных толщ девона и доманико-вых толщ. Последние имеют наибольшее территориальное и стратиграфическое распространение (D2-3-P2). В Хорейверской впадине развиты нефти

Таблица 2

Характеристика эволюционных типов углеводородных систем (УВС) Тимано-Печорского бассейна

|

Показатели |

Нефтяные системы (НС) |

Нефтегазоконденсатные системы (НГКС) и их дифференциаты |

Легкие газоконденсат-ные (ГКС) и газовые системы (ГС) |

||||

|

Зоны катагенеза (Ro, %) |

0.5-0.7 |

0.7-1.0 |

1.0-1.3 |

1.3 – 1.75 |

>1.8 |

||

|

Степень зрелости |

низкая |

средняя |

высокая |

высокая |

высокая |

||

|

Типы нефтей и УВС |

Полнокомпонентные и разрушенные (НС) |

Катагенные и дегазированные (НС) |

Ретроградные и катагенные (НС) |

Нефтеконден-саты (НКС) |

Газоконденсаты (ГКС) |

Газовые (ГС) и легкие газоконденсат-ные (ГКС) |

|

|

Массовая доля газа, % |

3 -20 |

5 - 25 |

20 - 35 |

25 - 35 |

60 - 70 |

70 - 80 |

90 - 100 |

|

Плотность жидких УВ, |

0.95 - 0.86 |

0.90 - 0.85 |

0.85 - 0.82 |

0.85 - 0.83 |

0.82 - 0.76 |

0.79 - 0.76 |

0.76 - 0.70 |

|

г/см3 |

Содержание, % |

||||||

|

Факции НК 200 ° С |

3 - 20 |

5 - 25 |

15 - 30 |

21 - 34 |

33 - 35 |

60 - 80 |

100 |

|

Факции >300 ° С |

>60 |

55 - 60 |

48 - 52 |

40 - 46 |

35 - 45 |

<15 |

- |

|

Асфальтены |

6 - 15 |

3 - 8 |

3 - 4 |

0.5 - 1.2 |

0.5 - 0 |

0.2-0 |

- |

|

Показатели зрелости |

|||||||

|

ИСУ метана, - 8 С13%о |

-44 |

-45 |

-49 -53 |

-42 -48 |

-39 -44 |

-37 -42 |

-35 -30 |

|

n-алканы i-алканы |

0.3 – 0.8 |

0.6 – 1.1 |

0.9 – 2.0 |

0.5 – 1.0 |

0.7 – 0.9 |

0.8 – 1.0 |

|

|

ЦГ/ЦП |

0.4 – 0.6 |

0.6 – 1.3 |

0.8 – 2.0 |

0.9 – 2.3 |

2.3 – 2.6 |

2.0 – 2.8 |

|

|

С 29 20S/20S+R стеран |

0.43 – 0.47 |

0.48 – 0.5 |

>0.5 – 0.53 |

0.5 – 0.55 |

0.5 – 0.55 |

- |

- |

Таблица 3

Геохимическая характеристика основных генетических типов нефтей Тимано-Печорского бассейна

Зона нефтегазоконденсатонакопления выделяется в пределах Печоро-Колвинского авлакогена и внешней части Предуральского прогиба (рис.5). В зоне нефтегазоконденсатонакопления выявлена ассоциация различных типов УВ-систем (табл.2) с разнообразными физико-химическими свойствами. В этой зоне характер нефтегазоносности определяют УВ толщ, которые находятся на стадиях катагенеза МК3 конец (Ro>1%), МК4 и МК5 (начало). Согласно геохимическим исследованиям и моделированию процессов нефтегазогенерации [9-13] здесь происходит заключительный этап нефтегенерации на уровне зрелости Ro 1-1.3% и генерация тяжелых газов и бензиновых УВ на уровне зрелости Ro 1.31.7%. На этом уровне находятся толщи франских и нижележащих отложений. Углеводородные системы здесь характеризуются высокими показателями зрелости и одновременно различной степенью га-зонасыщенности и дифференцированности. Средние и тяжелые нефтяные системы с повышенным содержанием твердых парафинов (табл.2) представляют собой остаточные, дегазированные диф-ференциаты нефтеконденсатов или тяжелых газоконденсатных систем. Газонасыщенные нефтегазоконденсатные системы характеризуются небольшим содержанием парафинов (Мишваньское, Ам-дермаельское месторождения). Генетические показатели свидетельствуют о проявлении всех генетических типов. Катагенные нефти силурийского генотипа встречены на Возейском, Усинском месторождениях, нижнедевонский – на Инзырейском, генотипы терригенного девона выявлены на Кыртаель-ском, Печоро-Кожвинском, Югидском, Харьягинском месторождениях, доманиковый генотип нефти отмечается на Югидском, Вуктыльском, Юрвожском, Грубешорском, Харьягинском, Лаявожском и других месторождениях. При этом во всех залежах нижне-пермско-триасовых толщ выявлены аллохтонные нефти доманикового типа или смешанные нефти. Формирование залежей углеводородов проходило за счет латеральной и вертикальной миграции. В обоих случаях происходила дифференциация УВС и образования систем различного фазового состояния (юг Печоро-Кожвинского мегавала и Среднепечорского поперченного поднятия). При наличии хороших покрышек формировались системы с большой долей (>60%) газовой составляющей.

Зона преимущественного накопления газов и легких газоконденсатов глубинной генерации (стадии МК 5 конец – АК 3 ) распространена на востоке Предуральского прогиба в широком стратиграфическом интервале – от ордовика-силура до верхней перми (Ярвож S 1 ; Кочмес O 3 ; Патраковка; Курья P 1 -C 3 ) (рис.5). В этих системах газовая составляющая представлена в основном метаном тяжелого изотопного состава, гомологов метана содержится в них не более 5%. В легких газоконденсатах массовая доля газа составляет порядка 95%. Жидкие компоненты обладают небольшой плотностью (0.706-0.750 г/см 3 ) и ароматико-нафтено-метановым составом. В аллохтонном положении такие легкие газоконденсатные системы встречены на севере Шапкино-Юрьяхинского вала в пермских отложениях, что свидетельствует о послепермском формировании залежей за счет вертикальной миграции УВ.

Заключение

Таким образом, в пределах всех зон накопления УВ выявлено проявление их латеральной и вертикальной миграции. Залежи формировались за счет латеральной и вертикальной миграции УВ в нефтяной, нефтегазоконденсатной и газовой фазах. Нефтегазонасыщенность верхнего структурного этажа сформировалась за счет аллохтонных УВ. Комплексная геохимическая информация позволяет построить наиболее достоверную модель эволюции нафтидогенеза Тимано-Печорского бассейна, с большей долей вероятности оценить перспективы нефтегазоносности и состав углеводородных систем.

В заключение, основываясь на современной степени изученности Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна, следует отметить, что сложный характер тектонической и геодинамической эволюции обусловил характер нафтидогенеза, повлиявшего на формирование зон первичного фазового состояния и зон смешанного фазового состояния.

Список литературы Особенности нафтидогенеза в Тимано-Печорском нефтегазоносном бассейне

- Баженова Т.К. Масштабы нефтегазообразования в Тимано-Печорском бассейне//Поиски, разведка и добыча нефти и газа в Тимано-Печорском бассейне и Баренцевом море: Доклады 1-й Междунар.конф. СПб.: ВНИГРИ, 1994. С. 149-157.

- Вассоевич Н.Б., Неручев С.Г. Основные этапы развития нефтегазоматеринских свит и их диагностика//Нефтегазоматеринские свиты и принципы их диагностики. М.: Наука, 1979. С. 19-30.

- Геология природных углеводородов Европейского Севера России (флюидные углеводородные системы)/Л.А.Анищенко, Л.З.Аминов, В.А.Дедеев и др. Сыктывкар, 1994. 179 с.

- Нафтидогенез и перспективы поисков углеводородов в северной части Печоро-Илычской моноклинали/Л.А.Анищенко, С.С.Клименко, Н.Н.Рябинкина и др. Материалы конференции, посвященной 45-летию Севернипигаза, 18-20 октября 2005 г. Ч.1. Ухта: Филиал ООО «ВНИИГАЗ» -«Севернипигаз», 2006. С. 16-26.

- Тиссо Б., Вельте Д. Образование и распространение нефтей. М.: Мир, 1981. 501 с.

- Юдович Я.Э., Кетрис М.П. Геохимия черных сланцев. Л., 1988. 270 с.