Особенности накопления культуросодержащих отложений Мис 2 в Северной Монголии (по данным анализа направлений археологического горизонта 2 стоянки Толбор-21)

Автор: Марченко Д.В., Хаценович А.М., Рыбин Е.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье на материалах археологического горизонта 2 (АГ2) стоянки Толбор-21 рассмотрен характер образования плотного лессовидного горизонта, практически повсеместно встречающегося в верхней пачке отложений стоянок Толборской группы памятников в Северной Монголии. Данный горизонт на большинстве памятников содержит археологический материал, вместе с тем отмечается наличие в нем системы тонких трещин усыхания. Распределение находок изучено с целью уточнения условий формирования и постседиментационного изменения данного археологического горизонта на стоянке Толбор-21. Установлено, что в плане находки образуют концентрации в виде полигонов с пустотами внутри. В профиле фиксируется два прослоя залегания артефактов в рамках АГ2 (2А и 2В). Условия осадконакопления и естественные деформации были исследованы с помощью анализа направлений метода, изучающего взаимное расположение длинных осей объектов в археологическом горизонте. В результате анализа выборки из 261 удлиненной находки (в большинстве каменных артефактов) установлено накопление отложений АГ2 в сухих условиях с последующей деформацией, проявившейся в залегании части находок под большим углом (вплоть до 80°). Построение продольных и поперечных сечений АГ2 показало, что основная масса таких находок приурочена к прослою 2А. Таким образом, именно деформация АГ2 в аридных условиях привела к образованию полигональной системы трещин и образованию верхнего прослоя 2А над основным, менее потревоженным нижним прослоем 2В. Имеющиеся данные по стоянкам сопредельных территорий (Толбор-4, -16, Харганын-гол-5) говорят об эоловом происхождении исследуемого горизонта при возможном участии делювиальных процессов. Высокая доля вертикально стоящих находок в верхней части археологического горизонта и видимые в плане скопления, совпадающие с полигональной формой системы трещин, выделены в качестве характерных проявлений трещин усыхания в исследуемом горизонте.

Северная монголия, верхний палеолит, анализ направлений, планиграфия, трещины усыхания

Короткий адрес: https://sciup.org/145146655

IDR: 145146655 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0204-0211

Текст научной статьи Особенности накопления культуросодержащих отложений Мис 2 в Северной Монголии (по данным анализа направлений археологического горизонта 2 стоянки Толбор-21)

Горизонт лессовидных отложений с тонкими субвертикальными трещинами фиксируется в верхней части разрезов подавляющего большинства палеолитических памятников Северной Монголии (Тол-бор-21 [Rybin et al., 2020], Толбор-4 [Коломиец и др., 2009], Толбор-16 [Zwyns et al., 2019], Харганын-гол-5 [Хаценович, 2018], Харганын-гол-13 [Рыбин и др., 2022] и др.). Данный горизонт является свидетельством аридизации, прогрессировавшей на территориях Северной и Центральной Монголии на протяжении МИС 2 [Rybin et al., 2016; Хаценович и др., 2021]. Помимо схожего механического состава (плотные лессы с возрастающей по глубине долей гравия), общей характерной чертой этих отложений является наличие полигональной системы субвертикальных тонких трещин усыхания [Хаценович и др., 2017], вмещающих отложения других горизонтов (рис. 1, 1 ). Влияние этой системы трещин на распределение артефактов специально не изучалось, генезис трещин связывался либо с процессами аридизации [Хаценович, 2018], либо с корневой системой растений [Коломиец и др., 2009]. Вместе с тем тонкий дерновый покров в условиях высоких сезонных колебаний температур и влажности не исключает и формирования морозобойных трещин, широко описанных в исследовательской литературе как источник деформации археологических горизонтов в северных широтах [Константинов, 1994; Masson, 2010]. В статье исследуется характер залегания артефактов в плане и профиле с учетом характера накопления таких отложений и условий формирования системы трещин и определяется, насколько планиграфия культурных остатков в данном случае соотносится с их первоначальным распределением на стоянке. Одним из источников данных о видах осадконакопления и естественных деформациях культуросодержащих слоев является анализ направлений. Данный метод изучает расположение длинных осей – отрезков между двумя крайними точками удлиненных находок. Положение осей в пространстве и относительно друг друга показывает, какие процессы происходили во время и после накопления отложений археологического горизонта [Bertran, Texier, 1995; McPherron, 2005]. Результаты проведенного анализа направлений АГ2 стоянки Толбор-21 будут сопоставлены с имеющимися данными по другим стоянкам Северной Монголии и сопредельных территорий.

Материалы и методы

Стоянка Толбор-21 расположена в долине р. Селенги, в среднем течении р. Их-Тулбурийн-гол (49,26306 N, 102,95778 E) и входит в группу стратифицированных местонахождений (т.н. стоянки Толборской группы), расположенных по левому борту долины. Стоянка находится на пологом склоне, с запада и востока территория памятника ограничена эрозионными врезами, с севера к ней примыкают выходы силицитов Тулбэрской свиты, являвшиеся для древнего населения источником сырья [Рыбин, 2020].

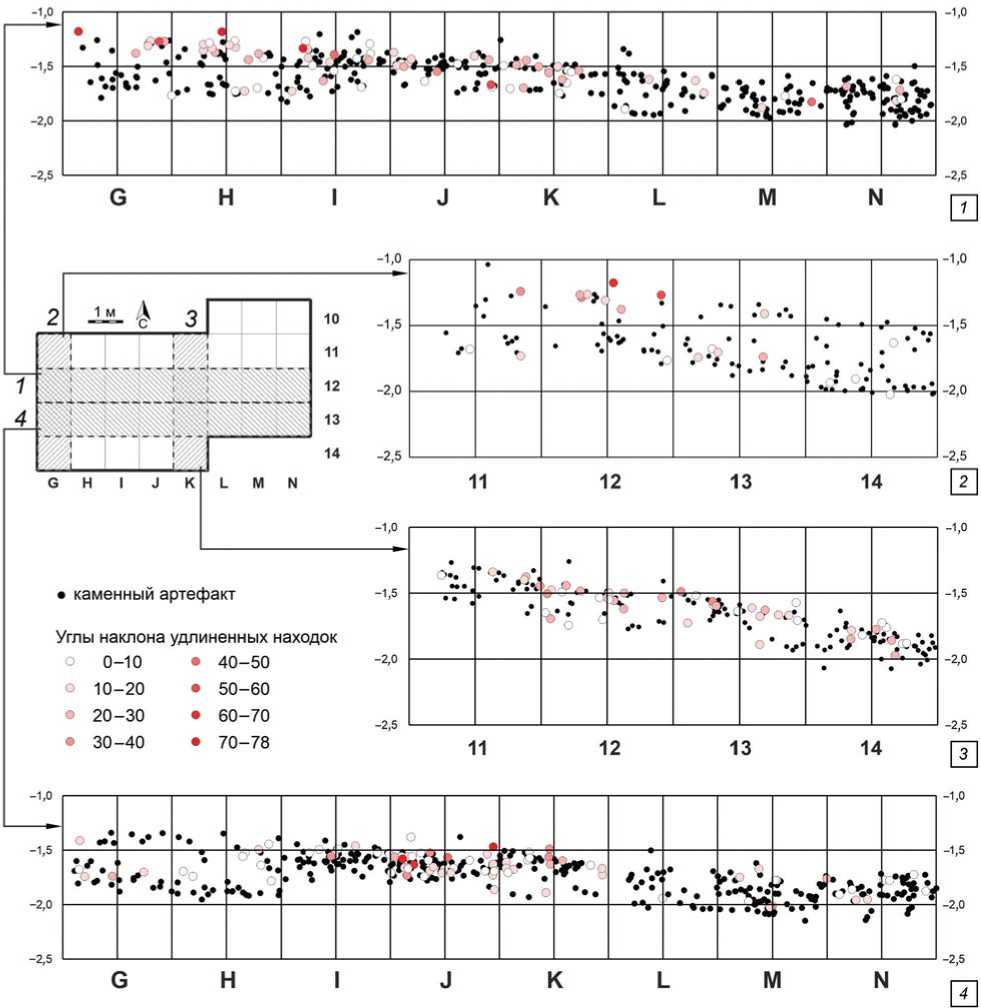

В данной статье рассмотрены материалы археологического горизонта 2 (далее – АГ2) раскопа 2 (рис. 1), который заложен в восточной части склона, где угол наклона поверхности составляет ок. 7° к югу, близ эрозионного вреза. В ходе исследований 2016–2017 и 2021–2022 гг. вскрыто 32 м2. Концентрация находок АГ2 в этом раскопе выше, чем на остальной исследованной площади памятника (ср. 52,7 экз. в раскопе 2; 6,7 – в раскопе 1; 0,9 – в раскопе 4). Разрез раскопа 2 имеет следующую стратиграфию (по восточной стенке):

Слой 1 (0–10 см). Почва каштанового цвета. Включает в себя культурные остатки археологического горизонта 1.

Слой 2 (10–60 см). Лессовидные супеси, состоит из двух литологических страт – верхняя 2.1 (30 см) представляет собой белесый плотный тонкозернистый лесс, содержащий в верхней части карбонаты из вышележащей почвы (включает археологический горизонт 2A). В этой части слоя фиксируются субвертикальные трещины. Аналогом данной страты на других памятниках Толборской группы, вероятно, является слой 2 стоянок Толбор-4, -15, -16 и Харганын-гол-5, имеющий радиоуглеродные датировки моложе 15 тыс. некал. л.н. [Рыбин, 2020; Гладышев и др., 2010; Zwyns et al., 2019, SI 4; Хаценович, 2018]. Нижняя страта 2.2 (20–30 см) – солифлюциированный мягкий бледно-коричневый лесс с гравием (включает археологический горизонт 2B). Радиоуглеродные определения, полученные по костным остаткам землероя на другом участке стоянки (раскоп 4), позволяют датировать страту 2.2 в диапазоне 30950 ± 210 некал. л.н. (MAMS-41773 [Rybin et al., 2020, p. 140, tabl. 6]). Таким образом, исследуемый литологический слой является сложным образованием и формировался в течение длительного времени.

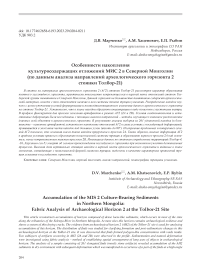

Рис. 1. Стоянка Толбор-21.

1 – раскоп 2022 г., вид с запада: зачистка поверхности на уровне археологического горизонта 2 с полигональной сетью трещин; 2 – топо-план современной поверхности с квадратной сеткой раскопов 2016–2022 гг. и обозначением находок археологического горизонта 2 и фрагментов обломочника (уровень поверхности раскопа – от условного нуля).

Слой 3 (60–170 см). Последовательность склоновых ламинарных лессовидных отложений, сформированных прослойками алевритов, суглинков и песков толщиной от 1 до 10 см. Всего в пределах этого слоя выделено семь литологических горизонтов (3a–g), испытавших два эпизода солифлюкции [Rybin et al., 2020, p. 136–140].

Индустрия АГ2 относится к средней стадии верхнего палеолита с доминированием однонаправленной редукции плоскостных и подпризматических нуклеусов параллельного принципа расщепления для получения отщепов и пластин. Орудийный набор представлен скреблами, скребками и шиповидными орудиями. Мелкопластинчатый компонент представлен характерными орудийными формами: проколками, пластинками с притупленным краем и геометрическим микролитом [Рыбин и др., 2018].

Для проведения анализа направлений при полевых работах фиксировались точные координаты обоих концов удлиненных находок (далее – УН, с соотношением длины к ширине равной 1,7 и более). В связи с малочисленностью костного материала, основным источником анализа выступали каменные артефакты удлиненных пропорций (258 ед.) и лишь 3 костных фрагмента с выраженной длинной осью (всего – 261 УН).

Результаты

В плане находки АГ2 распределены в целом равномерно, за исключением нескольких участков, где они образуют вытянутые скопления (рис. 1, 2 , кв. M13, G11) или скопления в форме многогранников (кв. M11, I12, J13, G14) с пустотой внутри. В отдельных случаях эти формы дополняются фрагментами обло-мочника (кв. K11, K12).

Результаты анализа направлений суммированы в таблице (см. таблицу) . Несмотря на отсутствие видимой доминирующей ориентации удлиненных находок, фиксируется преобладание нескольких направлений (ЮЗ, Ю, ЮВ, см. результаты теста Кёйпера), что согласуется с общим уклоном отложений на юг. Уклон отложений (7°) несколько меньше, чем медианный угол наклона УН (10,8°), т.е. часть УН залегает под большим углом, в том числе в положении, близком к вертикальному (ок. 80°).

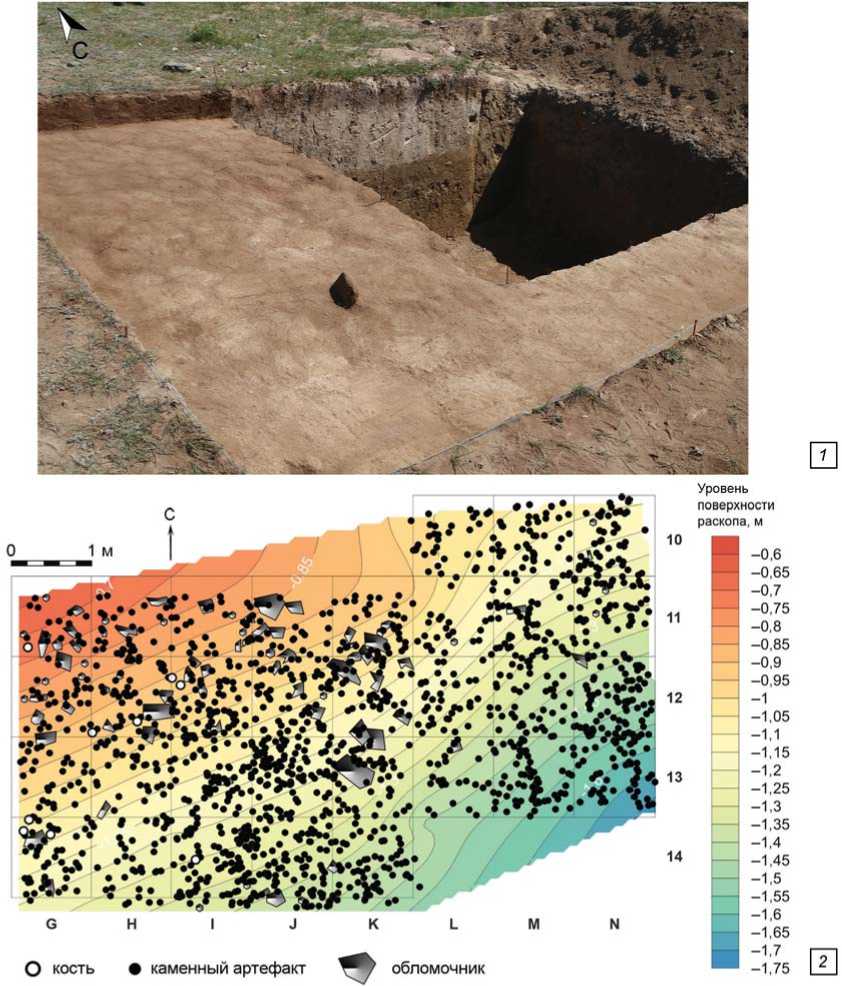

Анализ направлений на разных высотах склона (рис. 2, 1,2 ) показывает, что доля вертикально стоящих УН увеличивается вверх по склону (растет индекс изотропии) и напротив – ближе к эрозионному врезу большинство УН находятся параллельно друг другу, согласно общему уклону отложений. В целом результаты анализа направлений показывают формирование отложений в сухих условиях, с вероятным влиянием процессов осыпи (рис. 2, 3 ). Необходимо отметить, что распределение артефактов по трещинам ранее не рассматривалось в работах, посвященных анализу направлений, поэтому специально не отмечалось в треугольной диаграмме (рис. 2, 3 ).

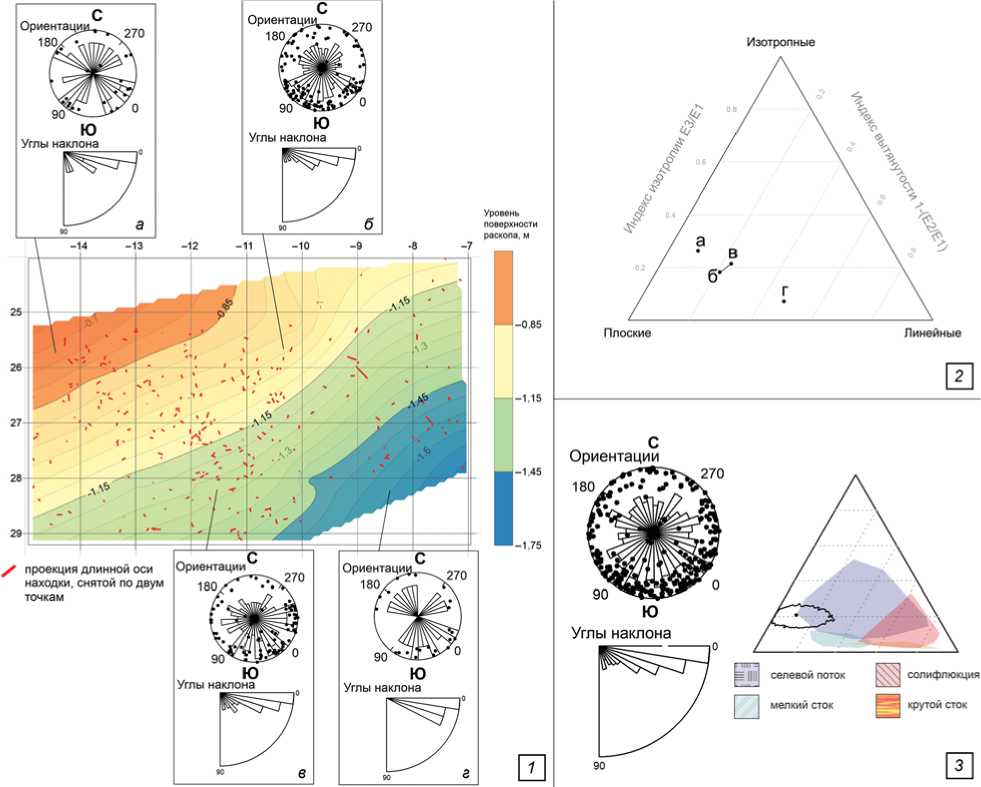

Для того, чтобы проследить, распределение удлиненных артефактов и их углов наклона в профиле, было построено сечения АГ2 через каждый метр, избегая таким образом искажения из-за уклона АГ в южном, юго-восточном и юго-западном направлениях. В профиле АГ2 образует два прослоя, что видно как на поперечных (рис. 3, 1, 4 ), так и на продольных сечениях (рис. 3, 2, 3 ). Однако на некоторых участках они сливаются (рис. 3, 1, 4, кв. I, J). В профиле хорошо видно, что артефакты с большими углами наклона (от 30° и выше) тяготеют к верхней части АГ2, сосредоточены в прослое 2А (рис. 3).

Выводы

Результаты анализа убедительно показывают, что трещины в АГ2 Толбора-21 сформированы в сухих условиях (рис. 2, 3 ), что исключает возможность их морозобойного генезиса. Влияние влажности прослеживается только на участке, ближнем к эрозионному врезу (относительные отметки высоты от –1,45 до –1,75 м, см. рис. 2, 1, 2 г ). На это же указывает плотная структура отложений [Rybin et al., 2020, p. 138], без пористости, характерной для увлажненного грунта [Bertran, Texier, 1999]. Механизм формирования

N a о to

4 о H

еч

*

находок.

Рис. 2. Результаты анализа направлений АГ2.

1 – результаты анализа на нескольких участках склона: а – с высотами поверхности от –0,65 до –0,85 м, б – от –0,85 до –1,15 м, в – от –1,15 до –1,45 м, г – от –1,45 до –1,75 м; 2 – результаты анализа на нескольких участках склона в треугольной диаграмме (буквенные обозначения те же); 3 – результаты анализа АГ2 целиком.

полигональной сетки трещин в результате усыхания с повторяющимся растрескиванием и растворением-осаждением солей описан в литературе [Wood, Johnson, 1978, p. 362; Корсаков, 2009, с. 202].

Исследование отложений данного горизонта на других памятниках Толборской группы показало их эоловый генезис. На стоянке Толбор-4 в результате литологического анализа установлено, что слой 2 сформирован «в результате возможного вторичного переотложения эоловой пыли путем делювиального сноса» [Коломиец и др., 2009, с. 6]. Результаты анализа направлений, выполненного для стратиграфического подразделения 2 (Unit 2) Толбора-16 [Zwyns et al., 2019, SI 5.2, fig. 25-26] интерпретируются авторами с учетом смешения археологического материала стратиграфических подразделений 2 и 3, на контакте которых отмечается событие солифлюкции. Несмотря на это, показатели стратиграфического подразделения 2 в треугольной диаграмме указывают на сухие условия формирования отложений, с меньшей долей вертикально стоящих УН, чем в АГ2 Толбора-21. Седиментологические данные говорят о доминировании эолового осаждения в формировании стратиграфического подразделения 2 Толбора-16 [Zwyns et al., 2019, SI 2.5]. На стоянке Харганын-гол-5 в слое 2 отмечено две генерации трещин, первая из которых проникает на глубину до 0,7 м, трещины расположены на расстоянии 15–20 см друг от друга; вторая генерация рассекает слои до глубины 0,4 м и располагается между трещинами первой группы. Согласно геологической характеристике отложений, слой 2 имеет эоловое происхождение, наличие системы тонких трещин усыхания в сочетании с выраженной карбонатностью слоя свидетельствует об эпизоде аридизации [Хацено-вич и др., 2017].

Помимо образования АГ2 Толбора-21 в сухих условиях, результаты проведенного анализа говорят о высокой доле вертикально стоящих УН в верхней части горизонта. Значения индекса изотропии ок. 0,2 при очень низком индексе вытянутости (ок. 0,1) сопо-

Рис. 3. Продольные и поперечные сечения АГ2 с обозначением углов наклона удлиненных находок.

1 – сечение по линии 12; 2 – сечение по линии G; 3 – сечение по линии K; 4 – сечение по линии 13.

ставимы с результатами, полученными по материалам верхней пачки культурных отложений стоянки Шуй-дунгоу-2, залегающих в желтых лессовидных иловых отложениях [Li et al., 2021, p. 4]. Каменные артефакты культурного горизонта 3 (CL3), залегающего в плотном суглинистом иле, показывают мультимодальную ориентацию УН (результаты теста Кейпера, см. [Ibid., p. 12, fig. 9; p. 13, tabl. 5]). В комплексе описанные показатели интерпретируются авторами как результаты формирования культурных отложений на нерегулярной поверхности берега водоема, образованной периодическими низкоэнергетическими водными воздействиями (водным стоком и подтоплениями) [Ibid., p. 10]. Более взвешенное положение УН регистрируется в культурном горизонте 1b (индекс изотропии ок. 0,35) при близких показателях ориентации. В качестве наиболее вероятного объяснения этих результатов авторы предлагают постдепозиционные процессы с формированием усадочных трещин в результате эпизодов высыхания [Ibid., p. 10, 12, fig. 9].

Учитывая выводы, полученные исследователями на других стоянках Толборской группы, мы интерпретируем результаты анализа материалов АГ2 на стоянке Толбор-21 следующим образом: горизонт сформировался в сухих условиях путем эолового осадконакопления и претерпел последующие нару- шения трещинами усыхания в обстановке прогрессирующей аридизации. В связи с этим, распределение артефактов в верхней части археологического горизонта 2 оказалось существенно деформировано: часть находок залегает в вертикальном положении, в плане фиксируются концентрации в форме многоугольников. Наиболее сохранную часть АГ2 представляет нижний прослой 2В, в то время как прослой 2А образован переотложенным материалом, в том числе перемещенным по трещинам.

Таким образом, горизонт отложений, формировавшийся в период МИС 2 на палеолитических стоянках Северной Монголии, в большинстве случаев претерпел постседиментационное нарушение трещинами усыхания, деформировавшими первоначальное распределение артефактов. Характерными проявлениями этих деформаций в распределении находок являются высокая доля вертикально стоящих УН в верхней части горизонта (дающая повышенный индекс изотропии при анализе направлений) и скопления в плане, совпадающие с полигональной формой системы трещин.

Исследование выполнено в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН «Цифровизация процессов изучения древнейшей и древней истории Евразии» (FWZG-2022-0009).

Список литературы Особенности накопления культуросодержащих отложений Мис 2 в Северной Монголии (по данным анализа направлений археологического горизонта 2 стоянки Толбор-21)

- Гладышев С. А., Олсен Д., Табарев А.В., Кузьмин Я.В. Хронология и периодизация верхнепалеолитических памятников Монголии // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2010. - Т. 3, № 43. - С. 33-40. EDN: MUHIMP

- Коломиец В.Л., Гладышев С.А., Безрукова Е.В., Рыбин Е.П., Летунова П.П., Абзаева А.А. Природная среда и человек в позднем неоплейстоцене Северной Монголии // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2009. -№ 1 (37). - С. 2-14. EDN: KARIXL

- Константинов М. В. Каменный век восточного региона Байкальской Азии: К Всемирному археологическому интерконгрессу (Забайкалье, 1996). - Улан-Удэ: Изд-во Ин-та обществ. наук БНЦ СО РАН; Чита: Чит. пед. ин-т, 1994. - 264 с.

- Корсаков А.К. Структурная Геология. - М.: КДУ, 2009. - 328 с.

- Рыбин Е.П. Региональная вариабельность каменных индустрий начала верхнего палеолита в Южной Сибири и восточной части Центральной Азии: дис.. д-р ист. наук. -Новосибирск, 2020. - 539 с. EDN: LRALOW