Особенности нарушений гормонального статуса при папиллярной форме рака щитовидной железы на различных стадиях распространения опухолевого процесса

Автор: Зяблов Евгений Вячеславович, Чеснокова Нина Павловна, Барсуков Владислав Юрьевич

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Онкология

Статья в выпуске: 3 т.7, 2011 года.

Бесплатный доступ

Цель: дать сравнительную оценку показателей гормонального статуса при папиллярной форме РЩЖ в динамике распространения опухолевого процесса. Материалы и методы. В работе проведена комплексная оценка показателей в крови уровня тиреотропного гормона, тироксина, трийодтиронина и титра аутоантител к тиреопероксидазе у 35 больных папиллярной формой РЩЖ при I-II стадиях (T1-2N0M0) и у 33 пациентов — при III-IV стадиях заболевания (T3-4N0M0, T1-4N1M0). В результате исследования было установлено, что особенностью гормональных изменений при папиллярной форме РЩЖ является снижение содержания в крови тироксина, при этом уровень тиреотропного гормона остается стабильно высоким при папиллярной форме РЩЖ на различных стадиях распространения неоплазии.

Гормональный статус, рак щитовидной железы

Короткий адрес: https://sciup.org/14917379

IDR: 14917379

Текст научной статьи Особенности нарушений гормонального статуса при папиллярной форме рака щитовидной железы на различных стадиях распространения опухолевого процесса

Введение . Рак щитовидной железы (РЩЖ) — наиболее часто встречающаяся онкологическая патология эндокринных органов. За последние 20 лет частота встречаемости РЩЖ в мире и странах СНГ резко возросла, в частности в Белоруссии в 34 раза, на Украине в 10 раз, в России 2,5 раза. Показатель заболеваемости РЩЖ по России в среднем увеличился с 2,8 до 6,3 случая на 100 тыс. населения [1].

Наиболее часто в клинической практике встречаются дифференцированные формы РЩЖ — папиллярная и фолликулярная аденокарциномы, характеризующиеся длительным течением, отсутствием специфических «патогномоничных» признаков, отличающих их от доброкачественных аденом на ранних стадиях онкогенной трансформации и промоции малигнизированных клеток щитовидной железы [2–5].

По данным литературы, среди больных РЩЖ, оперируемых по поводу узловых образований в не онкологических стационарах, правильный доопера-

Адрес: г. Саратов, ул. Карьерная, 6/12, кв. 158.

Тел.: +79173289769.

ционный диагноз устанавливается лишь в 50-60% случаев, что приводит к выполнению неадекватного оперативного вмешательства [2].

Причинами диагностических ошибок при РЩЖ являются сочетание неоплазии с сопутствующей патологией — тиреоидитом, зобом, а также развитие полинеоплазий. Как известно, РЩЖ нередко сочетается с развитием рака молочной железы, кишечника, в связи с чем внимание врача-хирурга или онколога может акцентироваться лишь на симптомах клинически манифестирующей опухоли, расположенной за пределами щитовидной железы, что приводит к несвоевременному неадекватному лечению РЩЖ.

В настоящее время достигнуты большие успехи в диагностике и лечении данного заболевания. К числу традиционных диагностических приемов относятся визуальное и пальпаторное обследования, радиоизотопная сцинтиграфия, ультразвуковое обследование, компьютерная томография, магнитнорезонансная томография, позитронно-эмиссионная томография, рентгенография, а также морфологические и молекулярно-генетические методы исследования [2–4].

Тем не менее, в изученной нами литературе представлены противоречивые данные, касающиеся роли нарушения гормонального баланса в патогенезе развития неоплазии щитовидной железы [2; 6; 7; 8].

Цель исследования: сравнительная оценка содержания в крови тиреотропного гормона, трийод-тиронина, тироксина и титра аутоантител к тиреопероксидазе при папиллярной форме РЩЖ в динамике распространения опухолевого процесса.

Методы. Проведена комплексная оценка показателей гормонального статуса у больных папиллярной формой РЩЖ с I–II стадиями (T1–2N0M0) и III–IV стадиями заболевания (T3-4N0M0, T1–4N1M0), находившихся на лечении в клинике факультетской хирургии и онкологии Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского (на базе НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Саратов II» ОАО «РЖД») за период с 2007 по 2010 г.

В группы наблюдения были включены 68 больных папиллярной формой РЩЖ (средний возраст составил 53,8 года). I группу наблюдения составили 35 пациентов с I–II стадиями развития неоплазии, во II группу вошли 33 пациента с III–IV стадиями распространения опухолевого процесса. Группу сравнения составили 35 практически здоровых людей (средний возраст 52 года). По полу больные распределились следующим образом: в I группу наблюдения было включено 67,3% женщин и 32,7% мужчин, II группу наблюдения составили 68,4% женщин и 31,6% мужчин. В контрольной группе числились 66,2% женщин и 33,8% мужчин. Опухоли в щитовидной железе локализовались с одинаковой частотой, как в правой, так и в левой доле и составили 43,2 и 42,5% соответственно. В 2,9% имело место поражение правой доли с перешейком, в 2,6% опухоль локализовалась в левой доле с перешейком.

Количественное определение в сыворотке крови трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4) и аутоантител к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) проводилось методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием автоматического анализатора «ALISEI». Тиреотропный гормон (ТТГ) в сыворотке крови определялся набором ТиреоидИФА-ТТГ-1 с использованием «сэндвич»-варианта твердофазного иммуноферментного анализа. Указанные показатели определяли на момент поступления в стационар до начала проведения комплексной терапии. Статистическая обработка данных проводилась на персональном компьютере, выполнялся расчет средней арифметической (М), ошибки средней ариф- метической (m), определялся критерий достоверности Стьюдента, достоверными считали различия при р<0,05, р<0,01, р<0,001.

Результаты. Как оказалось, уже на начальных стадиях заболевания при папиллярной форме РЩЖ имело место нарастание уровня ТТГ в периферической крови, по сравнению с показателями контрольной группы наблюдения. При этом содержание в крови ТТГ оставалось стабильно высоким на различных стадиях распространения опухолевого процесса (табл. 1).

Несмотря на гиперпродукцию ТТГ у больных папиллярной формой РЩЖ, при I–II стадиях развития неоплазии отмечалось снижение уровня Т4 в периферической крови по отношению к показателям группы контроля на ранних и поздних стадиях развития патологии (см. табл. 1).

Показатель содержания в периферической крови Т3 при папиллярной форме РЩЖ не обнаруживал значимых изменений как по отношению к показателям контрольной группы, так и на различных стадиях распространения опухолевого процесса (см. табл. 1).

Касаясь механизмов обнаруженного нами снижения уровня Т4 в крови больных РЩЖ, следует отметить, что процесс захвата йода фолликулами щитовидной железы складывается из двух относительно автономных путей: энергозависимого транспорта ионов йода из крови в эпителиальные клетки, а затем ферментативного окисления захваченных эпителием йодионов до молекулярного йода, которые происходят и в клетках, и в коллоиде под влиянием фермента — тиреопероксидазы. Свободный йод соединяется с тирозином, образуя моно-, ди- или трий-одтирозин с последующим синтезом Т4или Т3внутри особого органоспецифического белка — тиреоглобулина на его полипептидной основе. Концентрация свободного Т3 в сыворотке крови примерно в 50 раз ниже уровня Т4 и составляет 1,2-3,0 нмоль/л [9; 10].

Далее представляло интерес выяснить, не связано ли снижение содержания Т4 в крови пациентов с папиллярной формой РЩЖ с нарушением активности ТПО. Как известно, одной из наиболее частых причин подавления активности фермента при различных формах патологии является выработка АТ к ТПО.

Как оказалось, у больных папиллярной формой РЩЖ выявлено резкое увеличение в крови титра АТ к ТПО при I–II стадиях развития неоплазии, по сравнению с таковым показателем группы контроля. Однако на поздних стадиях распространения опухо-

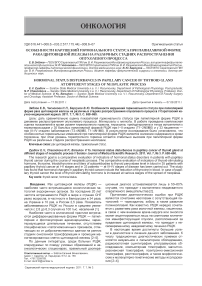

Таблица 1

Показатели содержания в крови тиреотропного гормона, тироксина, трийодтиронина, титра аутоантител к тиреопероксидазе у больных папиллярной формой РЩЖ при І-ІІ и III-IV стадиях заболевания

|

Изучаемый показатель |

Контрольная группа |

Папиллярная форма РЩЖ |

||||||

|

I-II стадии неоплазии |

III-IV стадии неоплазии |

|||||||

|

n |

M±m |

n |

M±m |

p |

n |

M±m |

p |

|

|

ТТГ (мМе/л) |

35 |

1,61±0,065 |

35 |

1,82±0,073 |

р<0,05 |

33 |

1,93±0,088 |

р<0,01 р1>0,05 |

|

Т4 общ. (нмоль/л) |

35 |

98,3±4,14 |

35 |

83,6±4,08 |

р<0,05 |

33 |

80,2±4,05 |

р<0,01 р1>0,05 |

|

Т3 общ. (нмоль/л) |

35 |

1,52±0,081 |

35 |

1,53±0,067 |

р>0,05 |

33 |

1,51±0,053 |

р>0,05 р1>0,05 |

|

АТ к ТПО (МЕ/л) |

35 |

11,2±0,62 |

33 |

95,2±4,8 |

р<0,001 |

34 |

78,9±4,6 |

р<0,001 р1<0,05 |

П р и м еч а н и е : р – рассчитано по отношению к соответствующим показателям группы контроля; р1 – рассчитано по отношению к соответствующим показателям крови больных с I-II стадиями этой же формы патологии.

левого процесса титр АТ к ТПО несколько снижался по отношению к аналогичному показателю при начальных стадиях развития неоплазии, но оставался значительно выше по отношению к показателям контрольной группы (см. табл. 1).

Обсуждение. Одной из закономерностей расстройств тиреоидного статуса при папиллярной форме РЩЖ являлось усиление центрогенной стимуляции синтеза и освобождения в кровь тиреоидных гормонов щитовидной железы на ранних и метастатических стадиях опухолевого процесса.

Результаты проведенных исследований позволяют заключить, что недостаточность синтеза Т4 при папиллярной форме РЩЖ связана с нарушением ферментативного окисления захваченных эпителием йодных ионов до молекулярного йода в связи с аутоиммунным подавлением активности ТПО.

Некоторые авторы рассматривают Т4 как прогор-мон, так как он имеет более длинный период полураспада и менее эффективно, чем Т3, взаимодействует с рецепторами гормонов щитовидной железы на клетках-мишенях [9].

Как известно, значительная часть Т3 (до 85%) продуцируется в результате тканевой конверсии Т4 при участии монодейодиназ, наиболее активных ферментов в печени, мышцах, сердце, почках. Дейодирование Т4 в положении 51 приводит к образованию высокоактивной фракции Т3, в то время как дейодирование Т3 в положении 51 приводит к образованию малоактивных метаболитов. Отсутствие изменений в содержании Т3 в крови в динамике распространения неоплазии при папиллярной форме РЩЖ свидетельствует в определенной степени об отсутствии нарушений в механизмах периферической конверсии Т4 в Т3.

Таким образом, исследование функциональной активности гипофизарно-тиреоидной системы в динамике распространения папиллярной формы РЩЖ позволило выявить определенную закономерность: развитие начальных стадий канцерогенеза происходит на фоне снижения тироксинсинтезирующей функции щитовидной железы за счет антителозависимого подавления активности тиреопероксидазы, несмотря на усиление центрогенных влияний и увеличение содержания в крови ТТГ.

Указанные сдвиги гормонального баланса остаются стабильными на поздних стадиях развития папиллярной формы РЩЖ.

Результаты проведенных исследований позволяют сделать следующие выводы :

-

1. Особенностью гормональных изменений при папиллярной форме РЩЖ на I–II и III–IV стадиях развития опухолевого процесса является снижение содержания в крови тироксина. В то же время уровень тиреотропного гормона в крови остается стабильно высоким при папиллярной форме РЩЖ на различных стадиях распространения неоплазии.

-

2. Дефицит синтеза тироксина при папиллярной форме РЩЖ не связан с изменениями характера центрогенных стимулирующих влияний со стороны аденогипофиза на гормонопродуцирующие клетки щитовидной железы: в динамике распространения неоплазии сохраняется принцип обратной связи между уровнями гормонов щитовидной железы и аденогипофиза, когда падение содержания тироксина оказывает выраженный стимулирующий эффект на продукцию тиреотропного гормона.

-

3. Подавление синтеза тироксина в щитовидной железе в динамике распространения неоплазии при папиллярной форме РЩЖ обусловлено нарушением ферментативного окисления йодидных ионов йода до молекулярного в связи с аутоиммунным ингибированием активности тиреопероксидазы.

-

4. В динамике распространения неоплазии при папиллярной форме РЩЖ не выявлено изменений содержания в крови трийодтиронина.

Список литературы Особенности нарушений гормонального статуса при папиллярной форме рака щитовидной железы на различных стадиях распространения опухолевого процесса

- Давыдов М. И. Статистика злокачественных новообразований в России и странах СНГ в 2008 г.//Вестник РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. 2010. Т. 21, №2, прил. 1. 160 с.

- Михнин А. Е. Рак щитовидной железы: диагностика, классификация, стадирование//Практическая онкология. 2007. Т. 8, №1. С. 17-25.

- Подвязников СО. Рак щитовидной железы (клиника, диагностика, лечение)//Современная онкология. 1999. Т. 1, № 2. С. 50-54.

- Рак щитовидной железы: учеб. пособие для студ. мед. вузов и врачей-интернов/под ред. А. П. Толпинского. Петрозаводск, 2000. 17 с.

- Prognostic factors in differentiated thyroid carcinomas and their implications for current staging classifications/A. Jukkola [et al.]//Endocr. Relat. Cancer. 2004. Vol. 11. P. 571-578.

- Берштейн Л.М. Рак щитовидной железы: эпидемиология, эндокринология, факторы и механизмы канцерогенеза//Практическая онкология. 2007. Т. 8, № 1. С. 1-8.

- Development and clinical impact of thyroglobulin antibodies in patients with differentiated thyroid carcinoma during he first 3 years after thyroidectomy/R. Gorges [et al.]//Eur. J. Endocri-nol. 2005. Vol. 153, № 1. P. 49-55.

- Pachucki J., Burmeister L.A. Evaluation and treatment of persistent thyroglobulinemia in patients with well-differentianed thyroid cancer//Eur. J. Endocrinol. 1997. Vol. 137. P. 254-261.

- Гормоны щитовидной железы: пособие для врачей/под ред. И.М. Скударновой, Н.В. Соболевой, Н.В. Мычка. Коль-цово: ЗАО «Вектор Бест», 2006. 32 с.

- Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Кремин-ская В.М. Дифференциальная диагностика и лечение эндокринных заболеваний: руководство. М.: Медицина, 2002. 752 с.