Особенности нефтегазоносности палеозойского и мезозойского структурных этажей Енисей-Хатангской нефтегазоносной области с учетом тектонических и геохимических данных

Автор: Каламкаров С.Л., Петров А.Л., Лошакова И.Ф., Ухлова Г.Д., Обухов А.Н.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности и результаты ГРР

Статья в выпуске: 1, 2024 года.

Бесплатный доступ

Представлены детализированные сейсмогеологические модели по палеозойским и мезозойским реперным отражающим горизонтам Енисей-Хатангского регионального прогиба. Проведен региональный структурно-формационный и палеотектонический анализы для оценки условий формирования и переформирования палеоскоплений нефти и газа. Обобщены результаты геохимических исследований органического вещества палеозой-мезозойских отложений Енисей-Хатангского регионального прогиба и прилегающих территорий. Определены возможные очаги генерации, участвовавшие в формировании залежей углеводородов. Показано, что в палеозойском разрезе зоны сочленения Енисей-Хатангской нефтегазоносной области и Западно-Таймырского возможно нефтегазоносного района вероятны следующие уровни нефтегазогенерации: нижнекембрийский, верхнеордовикский, нижнесилурийский, девонский, карбон-пермский. Для промышленно нефтегазоносного мезозойского разреза дана оценка масштабов генерации и эмиграции углеводородов. Описано взаимодействие палеозойской и мезозойской нефтегазовых систем и влияние триасовых тектонических событий и складчатости на переформирование палеозойских скоплений углеводородов. Установлена связь прибортовых Тетояхского и Тарейского валов с клиноформными зонами Енисей-Хатангского регионального прогиба. В зоне сочленения северного борта Енисей-Хатангского регионального прогиба и Горного Таймыра по структурно-тектоническим и геохимическим критериям выделена новая перспективная зона нефтегазонакопления - Тарейско-Тетояхская, контролируемая прибортовыми валами

Енисей-хатангский региональный прогиб, тарейский вал, клиноформы, нефтегазоматеринские толщи, масштабы генерации ув

Короткий адрес: https://sciup.org/14133461

IDR: 14133461 | УДК: 550.4 | DOI: 10.47148/0016-7894-2024-1-7-26

Текст научной статьи Особенности нефтегазоносности палеозойского и мезозойского структурных этажей Енисей-Хатангской нефтегазоносной области с учетом тектонических и геохимических данных

На суше и акватории Енисей-Хатангского регионального прогиба проведено более 10 региональных геолого-геофизических съемок, а также сделано несколько крупных обобщений по этим съемкам (Афанасенков А.П., 2016). Это пример планомерного комплексного высокотехнологичного сейсмического изучения, сопровождаемого электроразведкой магнитотеллурического зондирования и зондированием методом становления поля в ближней зоне, грави- и магнитометрической съемкой, а также полевыми геологическими работами [1]. С открытием на западе прогиба крупнейшего Пайяхского месторождения в неокомском клиноформном комплексе начался современный этап освоения региона [2]. Здесь формируется новый центр нефтегазодобычи, появляется потребность в региональном изучении палеозойского осадочного комплекса. Всего за 2015–2023 гг. в регионе за счет госбюджета выполнено более 50 тыс пог. км сейсморазведки МОГТ-2D в комплексе с электроразведкой и гравимагнитной съемкой, а в последнее время еще и с высокоточной аэрогеофизической съемкой. Общая плотность сейсмических профилей по территории нефтегазоносной области составляет 0,213 пог. км/км2. В Приенисей-ском районе в 2020–2022 гг. открыты месторождения им. Зиничева, Западно-Иркинское, Новоогненное. ПАО «Газпром нефть» проводит глубокое бурение на Лескинском участке Западного Таймыра. В этом же районе осуществляется параметрическое бурение скв. Гыданская-118 (забой 1702 м, карбонатные отложения палеозоя, проект 5000 м). Параметрическая скв. Новоякимовская-1 закончена бурением в 2022 г. (среднеюрские отложения вымской свиты, 5025 м, в ожидании испытания).

Однако вопрос формирования, эволюции и сохранности УВ-систем и, главное, их взаимодействия, остается открытым. Отметим, что первая нефть в Енисей-Хатангском региональном прогибе прогнозировалась в палеозойских отложениях [3], а сейчас доказана высокая продуктивность нижнемеловых и юрских отложений. Именно в скв. Гыданская-118 в 2021 г. поднят керн с примазками нефти. В настоящее время в регионе установлено несколько уровней нефтегазогенерации [4–6] — доюрский (нижне-среднепалеозойский, пермский) и юрско-меловой, характеризующихся разными условиями генерации, аккумуляции УВ и разделенные этапом существенной тектонической раннемезозойской перестройки. Задачи настоящей статьи — рассмотреть возможности расширения этажа нефтегазоносности Ени-сей-Хатангского регионального прогиба и оценить связи палеозойских и мезозойских УВ-систем на основании совместного анализа тектонической истории развития, палеотектоники и имеющихся геохимических данных.

Исходные данные, фактический материал и методы исследования

Основой для написания настоящей статьи послужили результаты современных структурных построений, выполненных по границам мегасиквенсов в рамках единого интерпретационного проекта по Енисей-Хатангскому региональному прогибу, включающего более 80 тыс. пог. км сейсмических профилей МОГТ-2D, данные более 400 скважин и более 4000 образцов с геохимическими исследованиями. Это позволило более точно установить историю развития региона и существенно уточнить прогноз нефтегазоносности.

Принятая методика исследования включает в себя сейсмогеологический, структурно-формационный, палеотектонический и геолого-геохимический анализы для всей территории Енисей-Хатангского регионального прогиба. Выполнено моделирование УВ-систем доюрского и мезозойского нефтегазоносных комплексов с учетом истории развития региона.

На данный момент для территории исследования имеются геохимические данные по более чем 110 скважинам. Однако изученность глубоким бурением является неравномерной и достаточно низкой как по площади, так и по разрезу. Большая часть скважин имеет забой в меловых и верхнеюрских отложениях. Триасовые отложения изучены отдельными скважинами на поднятиях: Танамо-Малохетском, Рассохинском, Балахнинском мегавалах, а также в прибортовых частях Енисей-Хатангского регионального прогиба.

Исходными данными для обобщения результатов геохимических исследований ОВ рассматриваемой территории и построения схем масштабов генерации и эмиграции УВ послужил фактический материал ФГБУ «ВНИГНИ», в том числе по полевым работам на Таймыре и в Северо-Тунгусской нефтегазоносной области. Также были привлечены результаты геохимических исследований «СНИИГГиМС», ИНГГ СО РАН, «КНИИГиМС», полученные в рамках подрядных работ по государственным контрактам (Афанасенков А.П., 2016). Комплекс геохимических методов включает: определение общего содержания Сорг; исследования образцов пород методом Rock-Eval; определение изотопного состава углерода нефтей, битумоидов и их фракций; газохроматографический и газохроматографический – масс-спектрометрический анализы УВ-флю-идов. Плотности генерации УВ были оценены по разнице между исходным индексом водорода (HI0) до начала генерации УВ и современным (HIС). Оценка плотностей эмиграции УВ (qэм) определялась путем умножения количества генерированных УВ на коэффициент эмиграции, который принимался в зависимости от типа ОВ и градации катагенеза по рассчитанным Т.К. Баженовой моделям эмиграции УВ для разных типов ОВ [7].

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Структурно-формационные комплексы осадочного чехла Енисей-Хатангской нефтегазоносной области

Литолого-формационным и сейсмострати-графическим расчленением осадочного чехла Енисей-Хатангского регионального прогиба в последние годы занимались многие научные коллективы, в том числе ИНГГ СО РАН (В.А. Конто-рович), КНИИГиМС (С.В. Ладыгин, А.П. Романов), ВСЕГЕИ (В.Ф. Проскурнин), СНИИГиМС (А.И. Исаев), НПЦ «Геостра» (В.А. Балдин, Н.З. Мунасыпов), Таймырнефтегеофизика (В.И. Казаис, Д.Г. Кушнир),

МГУ (А.В. Ступакова, А.М. Никишин) и др. В разрезе осадочного чехла рассматриваемой территории структурно-формационные комплексы большинство исследователей выделяют в сходных границах и они отличаются лишь детализацией [4, 5, 8].

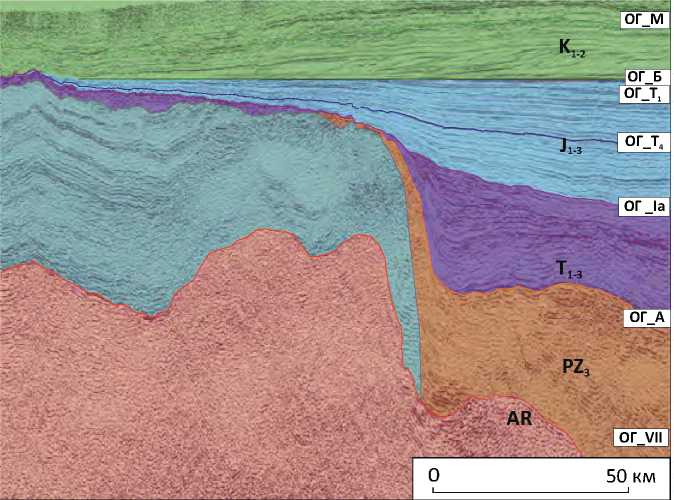

Общая мощность чехла от акустического фундамента достигает 19 км и включает в себя ри-фей-палеозойский, пермотриасовый и юрско-меловой структурно-формационные комплексы, соотношение мощностей которых в разных частях региона существенно меняется (рис. 1).

Рис. 1. Структурно-формационные комплексы прибортовых и центральной частей Енисей-Хатангской нефтегазоносной области Fig. 1. Stratigraphic sequences of near-flank and central parts of the Yenisei-Khatanga Petroleum Area

|

го Ю о с о о iC I го н го X JS ф S ш £ го к го I с; го н ф =Г го ю S о с о о iC го н го X >s ф S ш го к го со о 1— о ю S с |

Енисей-Хатангская НГО |

?° s |

=c e и |

Подкомплекс (мегасеквенция) |

Сейсмические отражающие горизонты |

|

#^2 ~Я»айЬ^*£5£2£^ . - -^± wfei^W MV : l^xxM^^^^ 'Ч-As . ’ Ibi^**^^! ^ A ^/^T^is >^XXX.; § |

Г3 МJ Б T 1 T 4 J Ia ] Aи VIIJ Ф |

’3 CD 5 6 ас г |

Г – кровля сеноманских отложений М – нейтинская пачка (кошайские глины) диахронная граница Б – баженовская пачка (верхняя часть юрских отложений) диахронная граница Т – кровля малышевского горизонта средней юры (кровля пласта Ю ) Т – кровля китербютского горизонта нижней юры (тогурская пачка) Iа – подошва юрских отложений А – подошва разновозрастных пермотриасовых вулканогенно-осадочных отложений (условно – кровля палеозойских отложений) VII – кровля карбонатных палеозойских отложений (D-C ) Ф – кровля фундамента |

||

|

Апт-альб-сеноманская терригенные субконтинентальные отложения |

|||||

|

Неокомская терригенные морские отложения |

|||||

|

Юрская терригенные морские и континентальные отложения |

|||||

|

’Э CD 3 с |

Пермотриасовая вулканогенноосадочная (синрфиовая и надрифтовая) |

||||

|

33 3 3 33 О СП 9 33 < 3 |

Дельтовая паралическая угленосная |

||||

|

Пассивноокраинная терригенно-карбонатная |

|||||

|

Терригеннодоломитовая |

|||||

|

Фундамент |

|||||

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

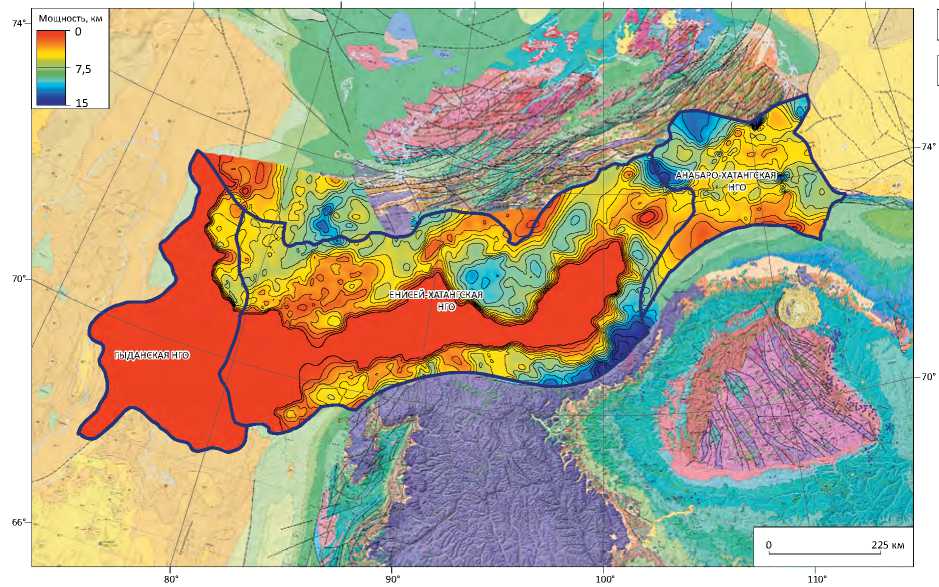

Рис. 2. Карта толщин карбонатного палеозойского комплекса

Fig. 2. Map of Palaeozoic carbonate sequence thickness

74°

70°

ГЫДАНСКАЯ НГО

66°

225 км

ЕНИСЕЙ-ХАТАНГСКАЯ НГО

100°

80°

90°

110°

74°

70°

Мощность, км г0

1 — границы нефтегазоносной области; 2 — изопахиты карбонатного палеозойского комплекса

1 — boundaries of petroleum area; 2 — isopachs of Palaeozoic carbonate sequence

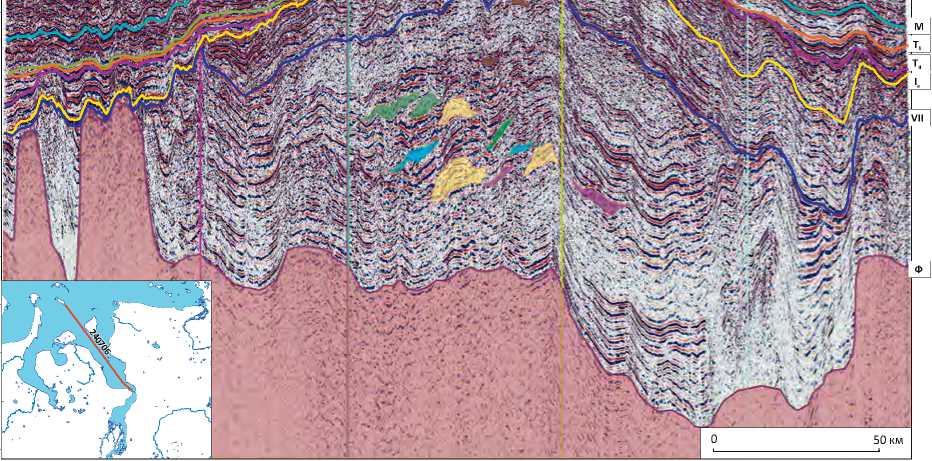

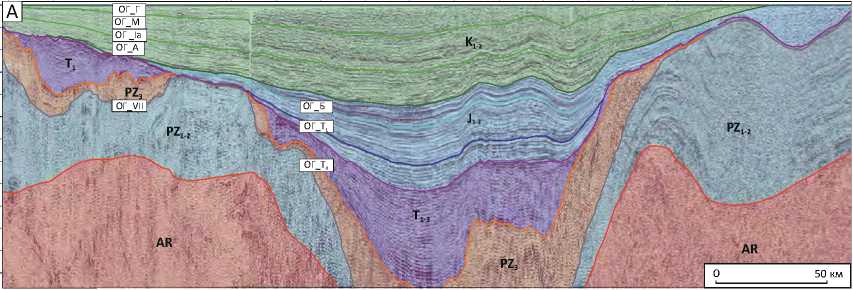

Рис. 3. Стратифицированный временной сейсмический разрез по профилю 240706 Fig. 3. Strata-bound slalom seismic section along 240706 Line

|

Абиссальная котловина |

Глубоководная присклоновая зона |

Зона карбонатных клиноформ |

Прибрежношельфовая зона |

Шельфовая карбонатная платформа |

|

1-1 [Realized] 681109 1081 СЗ 1 1 1 1 159 10363 9567 877 |

601A 1081602 1 1 0 7973 7176 |

240704 1081604 1081603 1081605 1 1 1 6378 5580 4781 |

_240703 [Realized] 1 _240702 1 1 1 3983 3184 2384 |

240701-0903002 [Realized] 1 0208008 1 1 1584 785 |

Рифей-палеозойский структурно-формационный комплекс

Рифей-палеозойский структурно-формационный комплекс включает в себя отложения от рифей-ского (?) до палеозойского возраста включительно (за исключением верхнепермских отложений). Подошвой комплекса является ОГ Ф (кровля фундамента), кровлей — ОГ А (подошва разновозрастных пермотриасовых отложений) и достигает максимальных мощностей на Таймыре. Рифей-вендские отложения, достоверно не доказанные и залегающие на больших глубинах, не являются предметом исследования настоящей статьи.

Рассматриваемый палеозойский структурно-формационный комплекс представлен двумя подкомплексами:

– карбонатно-терригенным нижне-среднепалеозойским;

– среднекаменноугольно-пермским терригенно-угленосным.

Мощность карбонатно-терригенного подкомплекса максимальна на Таймыре, постепенно уменьшаясь к бортам Енисей-Хатангского регионального прогиба [9]. По результатам ранее проведенных исследований на Сибирской платформе и Горном Таймыре установлено повсеместное предъ-юрское эрозионное срезание нижне- и среднепалеозойских отложений [4, 9].

В пределах рассматриваемого региона имеются обнажения палеозойских отложений на Западном Таймыре, где проводились полевые геологические маршруты с отбором образцов. Также при описании разреза учитывались данные, полученные по результатам бурения параметрической скв. Гыданская-118, и опубликованные материалы по поисково-оценочной скв. Лескинская-178 [10]. В скв. Гыданская-118 на глубине 1600,4 м вскрыты отложения мела и юры (до 970 м), ниже идет кора выветривания и аргиллито-алевролитовая черная и внизу карбонатно-доломитовая толщи. В интервале 1597,8–1600,4 м на забое вскрыт силл долерита. В скв. Лескинская-178 достоверно установлены карбонатные отложения девонского возраста [11].

Нижнепалеозойские (кембрий – ордовик) и среднепалеозойские (силур – нижний карбон) отложения являются преимущественно карбонатно-терригенными. В целом они образуют перспективный на нефть и газ нижне-среднепалеозойский пассивно-окраинный карбонатно-терригенный подкомплекс (карбонатные отложения палеозоя) (рис. 2). В пределах Гыданской нефтегазоносной области подкомплекс условно отсутствует из-за его глубокого залегания.

Отмечается наличие черносланцевых формаций, рифовых образований и эвапоритовых толщ (кембрий, ордовик, силур, девон), в том числе соляно-купольные явления, предполагаемые по сейсмическим образам, данным электроразведки и результатам полевых работ [1]. Таким образом, в погруженной части Южно-Таймырской зоны (Западно-Таймырская впадина) наблюдаются различные литолого-формационные зоны в палеозойском разрезе. На сейсмических разрезах отмечается клиноформное строение нижнепалеозойской карбонатной толщи с проградацией клиноформ в северном, северо-западном направлениях до появления глубоководных черносланцевых толщ (рис. 3), что позволяет наметить северную и северо-западную границы палеозойского шельфового окраинно-континентального бассейна [8, 12–14].

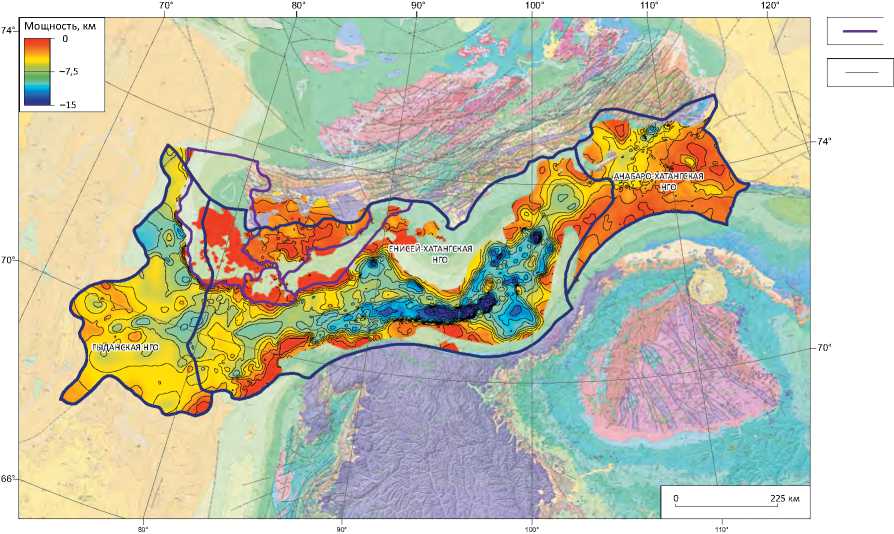

Среднекаменноугольно-пермский терригенноугленосный подкомплекс (терригенные отложения палеозоя) представлен терригенными породами и отличается высокой степенью угленосности. Результатом текущего периода регионального изучения Енисей-Хатангской, Гыданской нефтегазоносных областей и Западно-Таймырского потенциально нефтегазоносного района является определение зоны уменьшения толщин среднекарбон-пермских отложений на северном борту Енисей-Хатангского регионального прогиба на Тарейско-Тетояхской зоне поднятий (рис. 4). В прибортовой части Енисей-Хатангского регионального прогиба терригенные палеозойские отложения в значительной степени размыты. Мощность отложений терригенного палеозоя на бортах Енисей-Хатангского регионального прогиба составляет 0–1 км, увеличиваясь к осевой зоне более чем на 5 км.

Пермотриасовый структурно-формационный комплекс

Комплекс включает в себя верхнепермско-ниж-нетриасовый вулканогенный рифтовый комплекс (туфолавовая толща) и триасовый надрифтовый терригенный подкомплекс.

Мощность комплекса в прибортовых зонах составляет не менее 1 км, увеличиваясь в осевых частях рифтовой зоны до 9,7 км.

Терригенные триасовые отложения являются аналогом тампейской серии триаса сопредельной Гыданской нефтегазоносной области. Однако эти толщи не были пройдены скважинами глубокого бурения и вскрыты только в Анабаро-Хатангской нефтегазоносной области (Афанасенков А.П., 2016).

В целом средне-верхнетриасовый этап осадконакопления был началом формирования Ени-сей-Хатангского регионального прогиба с его мощной мезозойской терригенной толщей песчаноглинистых внутриконтинентальных отложений.

Мезозойский структурно-формационный комплекс

Комплекс имеет отличный от палеозойских комплексов структурный план. Формационный состав осадочного мезозойского чехла Енисей-Ха-тангского регионального прогиба представлен двумя терригенными подкомплексами: юрским и меловым (неокомским и апт-альб-сеноманским).

Рис. 4. Карта толщин терригенного палеозоя Fig. 4. Map of terrigenous Palaeozoic thickness

1 — граница Тарейско-Тетояхской зоны поднятий; 2 — изопахиты терригенного палеозойского комплекса.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 2

1 — boundary of Tareisky-Tetoyakhsky zone of uplifts; 2 — isopachs of Palaeozoic terrigenous sequence.

For other Legend items see Fig. 2

Реперным сейсмическим отражающим горизонтом на всей территории Енисей-Хатангского регионального прогиба является ОГ Iа, отождествляемый с подошвой юрских отложений, представляющей на бортах эрозионную поверхность.

Юрский подкомплекс (мегасеквенция) представляет собой песчано-глинистые терригенные отложения преимущественно морского седиментоге-неза (с присутствием дельтовых континентальных формаций) и имеет широкое площадное развитие. Мощность отложений юры в депрессионных зонах составляет 3,8–4,2 км с увеличением в районе Агапского мегапрогиба до 7 км и Боганидо-Ждани-хинского до 6 км. Толща юрских отложений последовательно, снизу вверх по разрезу, выклинивается в прибортовых зонах Таймырской и Северо-Сибирской моноклиз на глубинах около 0,5–1 км и менее, а также частично размыта и/или выклинивается на Мессояхском, Малохетском, Рассохинском и Балах-нинском мегавалах.

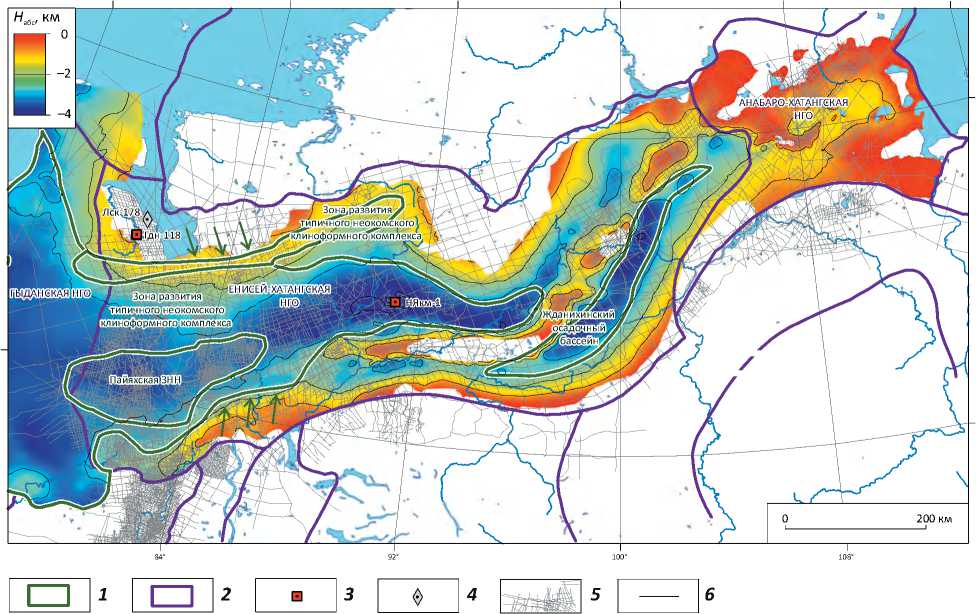

Меловой неокомский подкомплекс (мегасеквенция) имеет важное значение в Енисей-Ха-тангской нефтегазоносной области. Главной особенностью нижней части (валанжин-готтеривский ярус) неокомского комплекса Енисей-Хатангской нефтегазоносной области является ее клиноформное строение (рис. 5). Максимальные мощности мелового комплекса приурочены к Агапскому ме- гапрогибу (2271 м, скв. Новоякимовская-1). Нео-комский и предчетвертичный размывы наиболее развиты в сводовых частях приразломных мегавалов всей центральной системы Обско-Лаптевской гряды. Сокращение мощности меловых отложений происходит к обрамлению Енисей-Хатангского регионального прогиба.

Апт-альб-сеноманский подкомплекс (мегасеквенция) представлен терригенными субконтинентальными отложениями верхней части дорожковской свиты (K2dr), долганской (K1-2dl), яковлевской (K1jak) и верхней частью малохетской (K1ml) свиты.

Таким образом, по результатам структурно-формационного анализа выделены палеозойский (карбонатно-терригенный) и мезозойский (терригенный) структурно-формационные комплексы, разделенные пермотриасовым переходным преимущественно вулканогенным комплексом. Представлены новые структурные карты по основным реперным отражающим горизонтам Енисей-Хатангского регионального прогиба (в том числе по палеозойскому с учетом материалов 2015–2023 гг.), подтверждена существенная роль черносланцевых формаций в формировании УВ-потенциала палеозойских толщ, доказано, что соленосные отложения обеспечивали условия сохранности палеоскоплений УВ.

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

По построенным новым структурным картам уточнены геологическая модель региона и структурно-тектоническая карта.

В складчатую систему Таймыра входят глубокие (до 10 км) палеозойские Западно-Таймырская и Восточно-Таймырская впадины, отделяемые друг от друга нижнепалеозойским Тарейским валом и обрамляемые на севере пограничной флексурой .

Западно- и Восточно-Таймырские впадины являются зонами развития мощного (не менее 8 км) палеозойского окраинно-континентального бассейна (переходный древнеплатформенный структурный этаж), входящего в ряд шельфовых окраинно-континентальных палеозойских формаций Сибирской платформы. Толщи смяты в очень пологие складки, хорошо картируемые сейсморазведкой, причем верхние наддевонские толщи деформированы сильнее и существенно дискордантно по отношению к нижним пологозалегающим рифей-(?)-нижнепалеозойским толщам, что характерно для соленосных бассейнов. Здесь по сейсмическим и электроразведочным данным предполагается наличие солей [13]. Выходы среднедевонских солей известны на Западном Таймыре и в Норильском районе.

Рассматриваемая территория ограничена на севере континента Северо-Таймырским выступом , слагаемым глубокометаморфизованными и пронизанными гранитными интрузиями протерозой-ар-хейскими образованиями.

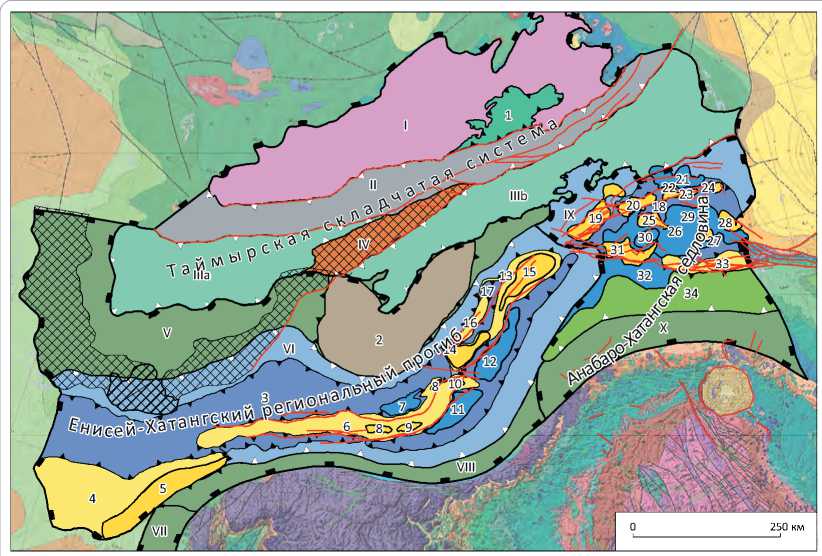

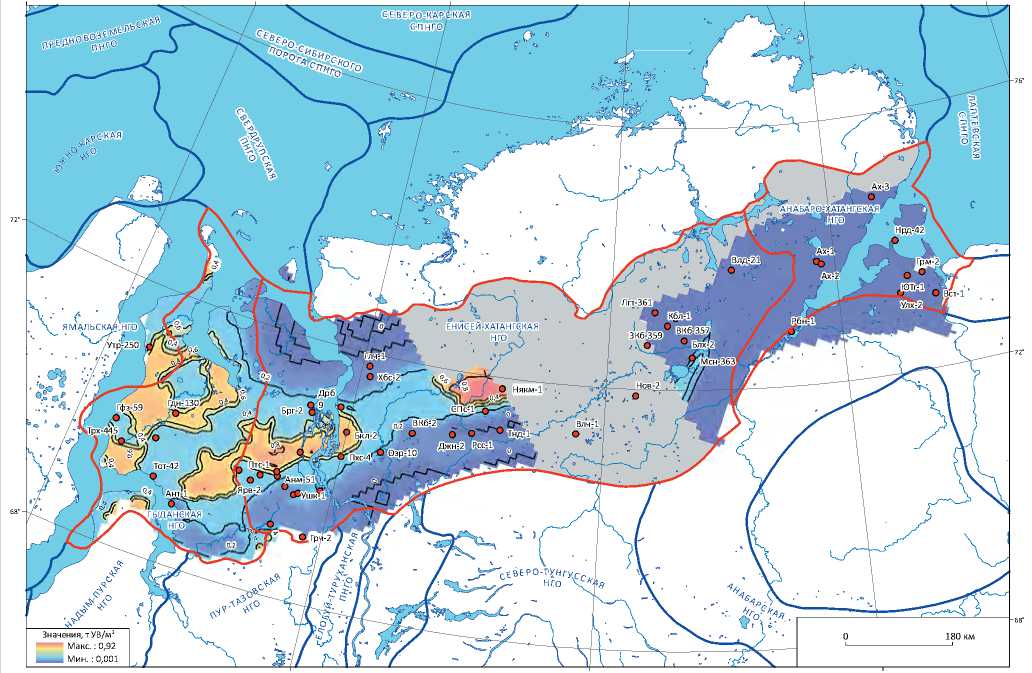

Южнее расположен Енисей-Хатангский региональный прогиб, сложенный по бортам палеозойскими отложениями, а в центральной части прогиба — мезозойскими платформенными и кайнозойскими отложениями. Структурные элементы Енисей-Хатангского регионального прогиба представлены на карте (рис. 6).

Тарейский вал является важным положительным элементом Южно-Таймырской моноклизы. Характеризуется резким сокращением мощности верхнепалеозойского терригенного комплекса и в структурном отношении служит разделом между крупной Западно-Таймырской палеозойской впадиной и верхнепалеозой-мезозойским Ени-сей-Хатангским региональным прогибом. В истории геологического развития северной окраины Сибирской платформы Тарейский вал был наиболее стабильным тектоническим элементом. В период пермотриасовой активизации он оставался положительным элементом, а в мезозойское время являлся депоцентром неокомского бассейна. Таким образом, выявлена связь Тарейского вала с клиноформными зонами сибирского (южного) и таймырского (северного) направлений сноса. Отличительная черта строения Тарейского, Тетоях-ского и Крестовского валов, входящих в Карско-Ха-тангскую мегагряду [15, 16] — сокращенный разрез угленосных верхнепалеозойских толщ в результате субгоризонтальных срывов и размыва. Палеотек- тоническая история Тарейского вала характеризуется наиболее спокойным режимом относительно Таймырских и Енисей-Хатангского осадочных бассейнов. Актуализация модели Тарейского и Тетоях-ского валов позволяет уточнить историю развития нефтегазовых систем Енисей-Хатангского регионального прогиба.

В целом палеозойский Тарейский вал определяет возможность сохранности УВ, генерированных палеозойской нефтегазовой системой.

Нефтегазоматеринские толщи и оценка масштабов генерации и эмиграции УВ

После анализа структурно-тектонических и формационных особенностей региона необходимо рассмотреть нефтематеринские толщи исходя из истории открытия нефтегазоносности Енисей-Ха-тангского регионального прогиба. Первое обобщение результатов нефтепоисковых работ в западной части Енисей-Хатангского регионального прогиба было сделано А.Г. Алексиным [3], который связывал ее перспективность с верхне-среднепалеозойскими отложениями, не исключая возможности обнаружения залежей и в мезозое. В обширном исследовании по оценке перспектив нефтеносности Усть-Енисей-ского района обосновано, что нефте- и газопроявления, наблюдающиеся в мезозойских отложениях Малохетского вала, обусловлены миграцией из палеозойских пород. Однако к 1970-м гг. были доказаны промышленная нефтегазоносность и генерационный потенциал мезозойских отложений. И в настоящее время прогнозируется нефтеносность преимущественно юрско-меловых отложений, а триасовые и палеозойские комплексы пока официально не оцениваются.

В разрезе Енисей-Хатангского регионального прогиба и прилегающего Таймыра и Гыдана по результатам количественной оценки ресурсов УВ на 01.01.2017 г. выделяется 7 нефтегазоносных комплексов: доюрский нефтегазоперспективный и мезозойские нефтегазоносные комплексы: нижне-среднеюрский, верхнеюрский, волжско-берри-асский, неокомский клиноформный, апт-альб-се-номанский и турон-сантонский.

Залежи и проявления УВ размещаются в интервале глубин от 800 до 4000 м и более. В настоящее время к объектам первоочередного изучения на всей территории исследований следует отнести суходудинскую, малохетскую, яковлевскую, ниж-нехетскую нефтегазоносные толщи. Значительные перспективы в бортовых зонах связываются с нео-комским и волжско-берриасским клиноформными нефтегазоносными комплексами, а также с нижне-среднеюрским и верхнеюрским нефтегазоносными комплексами.

Для обобщения материалов проведенных исследований привлечены обширные фактические данные геохимических исследований ОВ палеозойских и мезозойских отложений Енисей-Хатангского регионального прогиба и прилегающих районов,

Рис. 5. Структурная карта по ОГ Б (кровля баженитов, подошва разновозрастного клиноформного комплекса (гольчихинская и яновстановская – диахронная)

Fig. 5. Depth map over Б Reflector (Bazhenite Top, bottom of heterochronous clinoform sequence (Golchikhinsky and Yanovstanovsky – diachronous)

116°

84°

76°

92°

100°

108°

70°

74°

70°

1 — зоны распространения клиноформного комплекса; 2 — НГО; скважины ( 3 , 4 ): 3 — параметрические, 4 — поисковооценочные; 5 — сейсмическая изученность; 6 — изогипсы ОГ Б

1 — zones of clinoform sequence occurrence; 2 — Petroleum Area; wells ( 3 , 4 ): 3 — structural, 4 — prospecting and appraisal;

5 — seismic exploration maturity; 6 — structural contours of Б Reflector выполненных во ВНИГНИ в последние годы. Результаты исследований приведены по керновому материалу из 80 скважин, а также пород из естественных обнажений (более 4000 образцов).

Нефтематеринские толщи территории Гыдан-ской и Енисей-Хатангской нефтегазоносных областей

На западе Гыданской нефтегазоносной области проанализированы результаты геохимических исследований по керновому материалу 29 скважин (266 образцов) [17]. Органическое вещество нижнемеловых отложений в основном представлено керогеном III типа. Прослои, обогащенные сапропелевым ОВ, были встречены в аргиллитах скв. Утренняя-262, где значения водородного индекса достигают 250 мг УВ/г Сорг. Однако масштабы генерации этими породами жидких УВ, вероятно, не столь велики, так как они находятся на начальных стадиях катагенеза (ПК3–МК1). В разрезе юрских отложений ОВ с существенной долей сапропелевой составляющей присутствует в породах гольчихин-ской свиты (J2–K1gl). Генерационный потенциал нефтегазоматеринских толщ (HI) — 250–220 мг УВ/г породы при зрелости ОВ (Tmax 440–445 °С) — МК1–МК2.

Невысокий начальный генерационный потенциал материнских пород нижнемеловых отложений позволяет рассматривать их как преимущественно газоматеринские. Параметры термической зрелости юрских нефтегазоматеринских толщ, свидетельствующие о нахождении в главной зоне нефтеобразования, а также их фациально-генетический тип позволяют рассматривать эти толщи как источник жидких УВ.

Нефтематеринские толщи изучались в Ени-сей-Хатангской нефтегазоносной области. Обобщены результаты проведенных геохимических исследований по каменному материалу 36 скважин и полевых участков (2916 образцов) [17]. Нефтегазоматеринские породы триаса исследовались, главным образом, по образцам из восточной части Енисей-Хатангской нефтегазоносной области и по углеводородно-генерационному потенциалу они характеризуются как бедные, преимущественно газоматеринские (III тип).

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 6. Структурно-тектоническая карта Енисей-Хатангского регионального прогиба и сопредельных территорий

Fig. 6. Structural and tectonic map of the Yenisei-Khatanga Regional Trough and neighbouring lands

I

II

IIIb

IX

IV

IIIa

X

V

VI

8 10

VIII

250 км

VII

20 18

исеи-А31

2223 24

26 28

|

а |

b |

|

а |

b |

Границы тектонических элементов ( 1 – 4 ): 1 — надпорядковых, 2 — I порядка, 3 — II порядка, 4 — III порядка; 5 — разрывные нарушения; 6 — Тарейско-Тетояхская зона поднятий; структурно-тектонические элементы Енисей-Хатангского регионального прогиба и Анабаро-Хатангской седловины: мезозойские ( 7 - 9 ): 7 — положительные (a — II порядка, b — III порядка), 8 — отрицательные (a — I порядка, b — II порядка, c — III порядка), 9 — промежуточные (a — I порядка, b — II порядка), палеозойские: 10 — Янгодо-Горбитский выступ; cтруктурно-тектонические элементы Таймырской складчатой системы: палеозойские ( 11 – 13 ): 11 — положительные (I порядка), 12 — отрицательные (a — I порядка, b — II порядка), 13 — промежуточные (I порядка), 14 — Тарейский вал.

Структурно-тектонические элементы Таймырской складчатой системы : I порядка: I — Северо-Таймырский выступ, II — пограничная флексура, IIIa — Западно-Таймырская палеозойская впадина, IIIb — Восточно-Таймырская впадина, IV — Тарей-ский вал; II порядка: 1 — полуграбен Шренк.

Структурно-тектонические элементы Енисей-Хатангского регионального прогиба : I порядка: V — Таймырская моноклиза, VI — Центрально-Таймырский желоб, VII — Пакулихинская моноклиза, VIII — Северо-Сибирская моноклиза; II и III порядков: 2 — Янгодо-Горбитский выступ, 3 — Носковско-Агапский мегапрогиб, 4 — Танамо-Малохетский мегавал, 5 — Малохетский вал, 6 — Рассохинский мегавал, 7 — Агапский прогиб, 8 — Волочанский вал, 9 — Восточно-Волочанский вал, 10 — Курьинский вал, 11 — Боганидский прогиб, 12 — Жданихинский прогиб, 13 — Балахнинский мегавал, 14 — Балахнинский вал, 15 — Владимирский вал, 16 — Кубалахский вал, 17 — Турку-Логатский прогиб.

Структурно-тектонические элементы Анабаро-Хатангской седловины : I порядка: IX — Анабаро-Хатангская впадина, X — Анабарская моноклиза; II и III порядков: 18 — Харатумусский прогиб, 19 — Киряко-Тасский выступ, 20 — Осиповское поднятие, 21 — Апрелевско-Цветковский полуграбен, 22 — Западно-Журавлиное поднятие, 23 — Журавлиный вал, 24 — Цветковское поднятие, 25 — Лабазный вал, 26 — Западно-Нордвикское поднятие, 27 — Нордвикское поднятие, 28 — Береговое поднятие, 29 — Харатумусская впадина, 30 — Портнягинская впадина, 31 — Сопочно-Белогорский вал, 32 — Эджанский полуграбен, 33 — Тигяно-Анабарская зона поднятия, 34 — Харатумусская ступень

Boundaries of tectonic elements ( 1 – 4 ): 1 — super-order, 2 — I-st order, 3 — II-nd order, 4 — III-rd order; 5 — faults; 6 — Tareisky-Tetoyakhsky zone of uplifts; structural and tectonic elements of Yenisei-Khatanga Regional Trough and Anabar-Khatanga saddle: Mesozoic ( 7 – 9 ): 7 — positive (a — II-nd order, b — III-rd order), 8 — negative (a — I-st order, b — II-nd order, c — III-rd order), 9 — intermediate (a — I-st order, b — II-nd order), Palaeozoic: 10 — Yangodo-Gorbitsky salient; structural and tectonic elements of Taimyr fold system: Palaeozoic ( 11 – 13 ): 11 — positive (I-st order), 12 — negative (a — I-st order, b — II-nd order), 13 — intermediate (I-st order), 14 — Tareisky swell.

Structural and tectonic elements of the Taimyr fold system : I-st order: I — North Taimyrsky salient, II — Pogranichny flexure, IIIa — West Taimyrsky Palaeozoic depression, IIIb — East Taimyrsky depression, IV — Tareisky swell; II-nd order: 1 — Shrenk half-graben.

Structural and tectonic elements of the Yenisei-Khatanga regional trough : I-st order: V — Taimyrsky monoclise, VI — Central Taimyrsky trench, VII — Pakulikhinsky monoclise, VIII — North Siberian monoclise; II-nd and III-rd order: 2 — Yangodo-Gorbitsky uplift, 3 — Noskovsky-Agapsky megatrough, 4 — Tanamo-Malokhetsky mega-swell, 5 — Malokhetsky swell, 6 — Rassokhinsky megaswell, 7 — Agapsky trough, 8 — Volochansky swell, 9 — East Volochansky swell, 10 — Kur’insky swell, 11 — Boganidsky trough, 12 — Zhdanikhinsky trough, 13 — Balakhninsky mega-swell, 14 — Balakhninsky swell, 15 — Vladimirsky swell, 16 — Kubalakhsky swell, 17 — Turku-Logatsky trough.

Structural and tectonic elements of the Anabar-Khatanga Saddle: I-st order : IX — Anabar-Khatanga depression, X — Anabarsky monoclise; II-nd and III-rd order: 18 — Kharatumussky trough, 19 — Kiryako-Tassky salient, 20 — Osipovsky high, 21 — Aprelevsky-Tsvetkovsky half-graben, 22 — West Zhuravliny high, 23 — Zhuravliny swell, 24 — Tsvetkovsky high, 25 — Labazny swell, 26 — West Nordviksky high, 27 — Nordviksky high, 28 — Beregovoe high, 29 — Kharatumussky depression, 30 — Portnyaginsky depression, 31 — Sopochno-Belogorsky swell, 32 — Edzhansky half-graben, 33 — Tigyano-Anabarsky zone of high, 34 — Kharatumussky flat

В изученных отложениях нижней юры не выделяются толщи, значительно обогащенные органическим углеродом. Органическое вещество представлено преимущественно керогеном III типа. В разрезе среднеюрских отложений наибольший интерес с точки зрения возможности генерации жидких УВ представляют высокообогащенные ОВ прослои в вымской и малышевской свитах, характеризующиеся повышенной концентрацией Сорг (до 30 % на породу) и высоким остаточным генерационным потенциалом (S2 до 100 мг УВ/г породы).

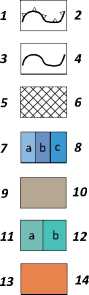

Для верхнеюрского разреза основными нефтематеринскими породами являются отложения яновстанской и гольчихинской свит, где выделяются мощные (до 90 м в скв. Новоякимовская-1) пачки аргиллитов и глинистых алевролитов, обогащенных преимущественно сапропелевым ОВ. Отложения вошли в главную зону нефтеобразования (МК1– МК2) и могут быть источником жидких УВ (рис. 7).

В отложениях нижнего мела источником жидких УВ могли быть пачки обогащенных Сорг темно-серых аргиллитов, приуроченных к подошве шу-ратовской и нижнехетской свит (осевая, наиболее погруженная часть Енисей-Хатангского прогиба).

Таким образом, по результатам проведенных геохимических исследований ОВ нефтегазоматеринские толщи установлены практически по всему разрезу мезозойских отложений Енисей-Ха-тангской нефтегазоносной области.

Генерационные источники УВ Енисей-Хатанг-ской и Гыданской нефтегазоносных областей

По результатам проведенных корреляций биомаркерных параметров нефтей и битумои-дов Енисей-Хатангской нефтегазоносной области было установлено, что материнскими породами для нижнемеловых нефтей западной части Енисей-Хатангского регионального прогиба могли быть отложения верхней части гольчихинской свиты, яновстанская свита и, вероятно, отдельные интервалы сиговской свиты, содержащие пачки пород, обогащенных сапропелевым ОВ [18].

Материнскими породами изученных нефтей из отложений средней юры (вымская и малышев-ская свиты) запада Енисей-Хатангской нефтегазоносной области могли быть нефтегазоматеринские толщи одновозрастных отложений.

Материнскими породами для нефтей из бар-ремских отложений Гыданской нефтегазоносной области, скорее всего, могли быть нижнемеловые толщи ахской и танопчинской свит. Невысокая ка-тагенетическая преобразованность материнского ОВ этих нефтей исключает участие зрелых среднеюрских нефтематеринских толщ Ямало-Гыданской синеклизы в формировании залежей УВ в баррем-ских отложениях.

Нефтематеринские толщи протерозоя – палеозоя

Результаты геохимических исследований приведены по каменному материалу 13 скважин и полевых участков (716 образцов).Верхнепротеро-зойский (рифей-вендский) комплекс установлен в южной части Анабаро-Ленского прогиба, а также в пределах Анабарской моноклизы. В отложениях рифея выявлены интервалы разреза, в которых концентрации Сорг составляет от 0,8–2 % (скважины Хастахская-930, Бурская-3410) до 2–6 % (скважины Хорудалахская-1, Костроминская-1) на породу. Катагенетическая преобразованность пород, изученных в западной части Анабарской моноклизы, достигла градаций МК4 и выше, в то время как зрелость рифейских отложений в Лено-Анабарской впадине соответствует градации МК2.

Силур-девонские отложения изучены как по образцам из естественных обнажений в пределах Горного Таймыра, так и по образцам коренных выходов пород в северной зоне Курейской синеклизы. В западной части Таймыра в отложениях силура и девона выделяются глинисто-углеродистые черносланцевые толщи, сходные по составу с домани-ковыми фациями. Содержание Сорг в отложениях усть-пясинской (S2–D2up) и домбинской (D3dm) свит составляет 5–6 %. Катагенез ОВ достигает градации АК3–АК4. В карбонатно-ангидрито-глинистых образцах из обнажений сидинской свиты девона (D1-2sd) южной прибортовой зоны Енисей-Ха-тангского регионального прогиба концентрация Сорг значительно ниже и не превышает 0,6–0,7 % на породу, что может быть связано как с интенсивными процессами гипергенеза на поверхности, так и с контактовым катагенезом интрузий долеритов, оказавшими влияние на ОВ пород.

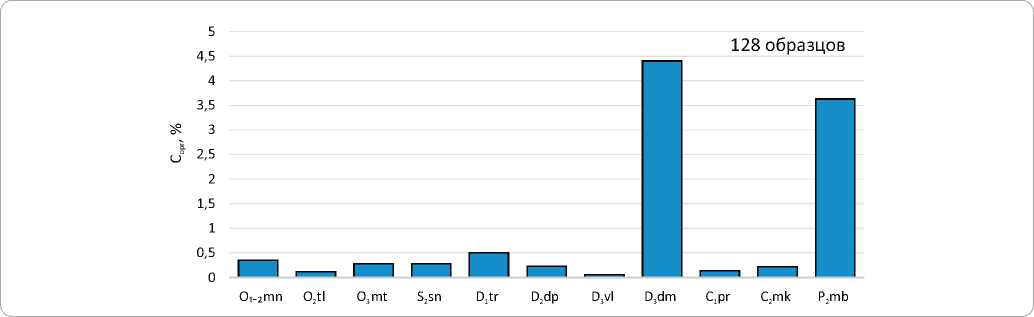

Девонские отложения, обогащенные ОВ, изучены также на Тарейском участке Таймыра (рис. 8). В тарейской (D1tr) свите средние концентрации Сорг составляют 0,5 %, встречаются также прослои и с повышенными содержаниями: в известняках — до 2,3 %, в аргиллитах — до 4,7 %. В дептурмалинской (D2dp) свите концентрации Сорг достигают 1,3 %, в домбинской (D3dm) свите, представленной черными глинами и глинисто-кремнистыми сланцами и известняками, до 5,3 %, что указывает на присутствие в разрезе нефтегазоматеринских толщ. Стоит отметить, что девонские отложения были одними из основных нефтегазоматеринских толщ и в Ана-баро-Хатангской седловине. Так, по результатам геохимических исследований нафтидов этого региона было показано, что своим происхождением они обязаны ОВ девонского соленосного комплекса [19]. Однако девонские черносланцевые формации северных районов Таймыра в южном направлении замещаются прибрежно-лагунными. Как показали анализы образцов по работам 2023 г. на южном обрамлении Енисей-Хатангской нефтегазоносной области, во всем среднепалеозойском разрезе отмечаются низкие показатели ОВ, а осадочный чехол здесь претерпел сильные гипергенные изменения.

Отложения каменноугольной системы изучены по образцам из обнажений зеледеевской (C1zl) и макаровской свит (С2mk) Таймыра, а также об-

Рис. 7. Зависимость HI- T max для юрских отложений скв. Новоякимовская-1

Fig. 7. HI – T max dependence for Jurassic rocks in Novoyakimovskaya-1 well

Cвиты ( 1 – 3 ): 1 — гольчихинская (J2–K1gl), 2 — малышевская (J2ml), 3 — вымская (J2vm)

Formations ( 1 – 3 ): 1 — Golchikhinsky (J2–K1gl), 2 — Malyshevsky (J2ml), 3 — Vymsky (J2vm)

разцам керна из скважин Рыбинской и Суолемской площадей Анабаро-Хатангской седловины. На Таймыре углеродистые сланцевые толщи карбона, по мнению ряда исследователей [6], как и девонские отложения, близки фациям доманика и могут рассматриваться как нефтегазоматеринские толщи. Содержание Сорг в черных известковисто-глинистых сланцах зеледеевской (C1zl) и макаровской (С2mk) свит составляет 1,5–2 % на породу. Тип ОВ гумусово-сапропелевый. Катагенетическая преобразованность ОВ этих отложений достигла стадии АК и нефтематеринские толщи в основном исчерпали свой генерационный потенциал.

Верхнекаменноугольно-верхнепермские отложения изучены в пределах восточной части Енисей-Хатангского регионального прогиба, на Таймыре, в Анабаро-Хатангской седловине и в Ле-но-Анабарской впадине.

Средние концентрации ОВ в пермских отложениях составляют менее 2 %. В глинистых разрезах восточной части Енисей-Хатангского регионального прогиба содержится примерно равное количество гумусового и сапропелевого ОВ. Катагенетическая преобразованность ОВ в пермских отложениях по отражательной способности витринита достигла градации МК2–МК3, на Балахнинской площади — МК3– МК4, что соответствует главной зоне нефтеобразова-ния на этапе наибольшего погружения пород.

В нижнепермских отложениях Западного Таймыра, представленных терригенной угленосной толщей, прослеживаются слои аргиллитов и глинистых алевролитов с содержанием Сорг до 4–6,5 % в ефремовской (P1ef) и убойненской (P1ub) свитах [20]. Они содержат сапропелево-гумусовое ОВ с преобладанием гумусовой составляющей. Органическое вещество этих отложений преобразовано до градаций, соответствующих главной зоне нефте-образования (МК2–МК3), и могло генерировать УВ.

В отложениях верхнего палеозоя Анабаро-Ха-тангской седловины (тустахская свита С3-Р1, ниж-не-верхнекожевниковская свита Р1-2 и мисай-лапская свита Р2) содержание Сорг составляет в среднем около 2 %. Преобладает ОВ гумусового типа. Степень преобразованности каменноугольнопермских отложений изменяется в широком диапазоне — от МК2 (главная зона нефтегенерации) до АК3 – начала АК4.

Таким образом, по результатам геохимических исследований в палеозойских отложениях выявлены обогащенные ОВ нефтегазоматеринские толщи в силурийском, девонском (Таймыр), каменноугольном и пермском разрезах. Фациаль-но генетический тип среднепалеозойских толщ и степень их преобразованности позволяют рассматривать их как возможные источники жидких УВ, однако к настоящему времени уже исчерпавших свой генерационный потенциал. Терригенно-угленосные толщи перми с преобладанием гумусовых компонентов в составе ОВ рассматриваются как газогенерирующие.

В целом южная бортовая Енисей-Хатангская зона по результатам отбора образцов 2023 г. должна быть отнесена к прибрежно-лагунной пестроцветной формации, в которой не могли накапливаться толщи с высоким содержанием ОВ, и по истории геологического и тектонического развития они были существенно нарушены гипергенными процессами.

Оценка масштабов генерации и эмиграции УВ

Оценка масштабов генерации и эмиграции УВ проведена по двум геохимически изученным районам: западному — преимущественно мезозойскому и восточному — преимущественно протерозой-палеозойскому.

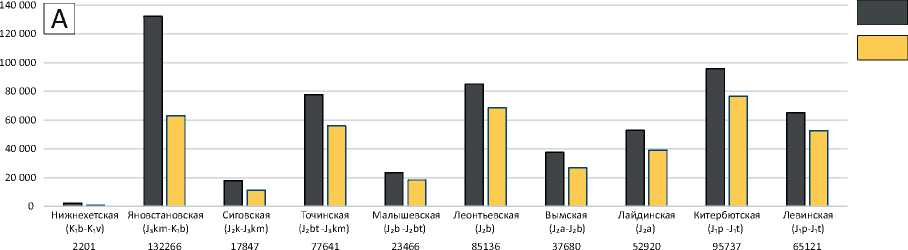

На основании интерпретации результатов геохимических исследований ОВ пород в осадочном чехле Гыданско-Енисей-Хатангского нефтегазоносного бассейна было выделено 10 основных нефтегазоматеринских толщ. Они приурочены к преимущественно глинистым отложениям ниж-нехетской — K1nch, яновстанской (верхам гольчи-хинской) — J3–K1jan, сиговской — J2sig, точинской — J2-3tch, малышевской — J2ml, леонтьевской — J2ln, вымской — J2vm, лайдинской — J2ld, китербютской — J1kt и левинской — J1lv свит.

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 8. Средние значения Сорг в палеозойских отложениях Таймыра Fig. 8. Corg mean values in Palaeozoic deposits of Taimyr

На восточном участке рассматриваемой территории, в пределах которой проводился расчет плотностей генерации и эмиграции УВ, в качестве основных нефтегазоматеринских толщ были выделены усть-ильинская свита раннего рифея, хатыспытская свита среднего венда, куонамская свита раннего – среднего кембрия (условно), верхнедевонская толща (условно), тустахская и нижнекожевниковская свиты ранней перми, китербютская свита ранней юры и толщи средней и поздней юры. Необходимо отметить, что данные оценки масштабов генерации и эмиграции УВ на восточном участке следует воспринимать с определенной долей условности, так как из-за недостаточного объема геохимической информации расчетные параметры принимались по аналогии с данными, полученными по результатам геохимических исследований ОВ Восточной Сибири.

Расчет плотностей генерации УВ производился по формуле

q(т УВ) = 1HI xC°p )1o0HIc xC°pc ) x p x Vx 10-9, где q — масса УВ, генерированных нефтематеринской свитой на 1 м2/т; HI0 — исходный водородный индекс (до начала процесса генерации УВ), мг УВ/г Сорг; HIС — современный водородный индекс, мг УВ/г Сорг; Cорг0 — исходное содержание Сорг в породах нефтематеринской толщи, %; CоргС — современное содержание Сорг в породах нефтематеринской толщи, %; ρ — плотность пород, г/см3; V — объем пород нефтематеринской свиты, см3.

Современное содержание Сорг оценивалось в разных фациальных зонах как средневзвешенное на мощность нефтематеринской толщи с учетом толщин прослоев разного литологического состава. Доля материнских пород (преимущественно аргиллитов и алевролитов) в составе нефтематеринской толщи оценивалась по данным керна и ГИС в изученных скважинах. Современные значения водородного индекса (HIС) рассчитывались как средние значения, полученные методом Rock-Eval, для материнской толщи данного уровня катагенеза. Плот- ность пород (ρ) принималась как среднее значение для одновозрастных нефтематеринских толщ по кривым гамма-гамма-каротажа. Начальный водородный индекс (HI0) был получен непосредственно при анализе методом Rock-Eval пород из зон невысокого катагенеза, т. е. зон, в которых активные процессы генерации УВ еще не начались.

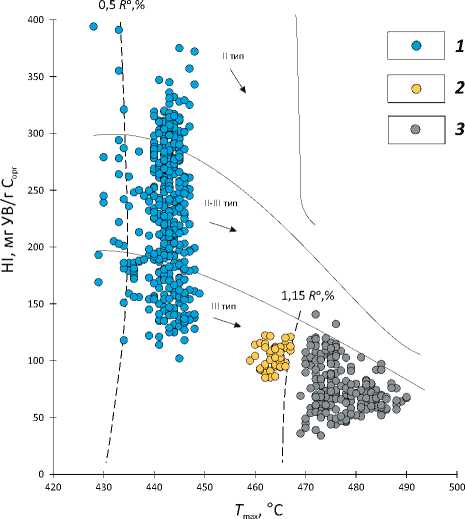

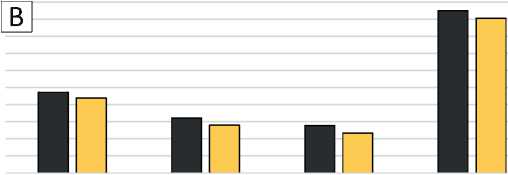

На рис. 9 приведены объемы генерации и эмиграции УВ для выделенных нефтегазоматеринских толщ, рассчитанные для западного и восточного районов исследования. Общий объем генерации мезозойских нефтегазоматеринских толщ западного участка, включающего Гыданскую и западную часть Енисей-Хатангской нефтегазоносной области, равен 590 мрлд т УВ. Общий объем генерации преимущественно протерозой-палеозойских толщ восточного района исследований составляет около 520 млрд т УВ. Исходя из этого, объем генерации в Западно-Таймырской палеозойской впадине также будет не менее 500 млрд т УВ.

Объемы эмиграции УВ зависят от типа ОВ и степени его катагенетической зрелости и равны 413 и 460 млрд т УВ соответственно для западного и восточных участков. Как видно из расчетов, для более зрелых протерозой-палеозойских нефтегазоматеринских толщ доля эмигрировавших УВ составляет почти 90 %, в отличие от мезозойских толщ, где доля УВ, эмигрировавших из материнских толщ, не превышает 70 %.

Таким образом, несмотря на принятые допущения о геохимических характеристиках палеозойских материнских толщ, объемы генерации и эмиграции УВ могли быть практически сопоставимы с объемами в материнских толщах мезозоя, в том числе и за счет большей катагенетической преобразованности.

В качестве иллюстрации результатов расчета для отложений яновстанской свиты и ее стратиграфических аналогов на западе Енисей-Хатангской нефтегазоносной области и отложений верхней юры на востоке рассматриваемой территории приведена схема плотностей эмиграции УВ (рис. 10). Для отложений яновстанской свиты, являющейся

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

основной нефтегазоматеринской толщей региона в мезозойских отложениях, увеличение плотности эмиграции УВ характерно для наиболее погруженной осевой части прогиба, где катагенетическая зрелость ОВ материнских толщ соответствует главной зоне нефтеобразования. Средняя плотность генерации УВ для западной части территории составляет 0,45 т УВ/м2, средняя плотность эмиграции УВ — 0,26 т УВ/м2.

По результатам обобщения проведенных геохимических исследований ОВ нефтегазоматеринские толщи выявлены по всему разрезу мезозойских отложений территорий Гыданской и Енисей-Хатангской нефтегазоносных областей.

Наибольший интерес с точки зрения генерации жидких УВ могут представлять нефтегазоматеринские толщи яновстанской свиты и ее стратиграфических аналогов.

В качестве основных нефтегазоматеринских толщ палеозойского разреза могут выступать углеродистые черносланцевые толщи силура, девона и карбона, выявленные по результатам геохимических работ на Западном Таймыре. Существенный вклад в потенциал нефтегазогенерации внесли и отложения перми, изученные на территории Ана-баро-Хатангской нефтегазоносной области, Горного Таймыра и северного борта Северо-Тунгусской нефтегазоносной области.

Приведенные расчеты масштабов генерации и эмиграции могут указывать на значительный углеводородно-генерационный потенциал проте-розой-палеозойских отложений восточного района (восток Енисей-Хатангской и Анабаро-Хатангской нефтегазоносных областей). Учитывая единую историю развития (схожесть литолого-формационного строения) палеозойского разреза рассматриваемой территории, можно предположить сопоставимый генерационный потенциал домезозойских толщ и на западном участке.

Геологическая модель Тарейско-Тетояхской зоны поднятий

Анализ формационных, тектонических и нефтегазогеологических особенностей региона позволяет выделить перспективные зоны нефтегазона-копления.

Наиболее интересна и изучена зона северной бортовой части Енисей-Хатангского регионального прогиба, где расположена Тарейско-Тетояхская зона поднятий.

Тарейский прибортовой вал, выделяемый в пределах этой зоны понятий, хорошо картируется по сейсмическим разрезам и карте толщин терригенных палеозойских отложений (dH ОГ VII – ОГ А) (см. рис. 2, 3). Для бортовой зоны характерно отсутствие или значительно сокращенная мощность верхнепалеозойского терригенного комплекса. В целом по территории Енисей-Хатангского регионального прогиба толщина верхнепалеозойского терригенного комплекса увеличивается с запада на восток с 1 до 3,8 км, а на Тарейском валу комплекс отсутствует либо имеет крайне малую мощность вследствие тектонических срывов и частичного размыва. При этом нижезалегающий палеозойский карбонатный комплекс в пределах площади исследования характеризуется достаточно выдержанной толщиной (в субширотном направлении около 5–6 км в среднем и мощность возрастает с юга на север от 4 км на Таймырской моноклизе до 7 км в депоцентрах в Западно-Таймырской впадине). Вы-шезалегающий нижнетриасовый трапповый комплекс имеет максимальную толщину (до 3 км) на западе региона в районе Западно-Таймырской впадины, а средне-верхнетриасовый комплекс развит южнее Тарейского вала (см. рис. 4). Вдоль пограничного разлома он образует узкие глубокие (до 1,7 км) грабены, а в Енисей-Хатангском региональном прогибе — площадной мощный (более 2,5 км) терригенно-вулканогенный комплекс (аналог тампейской серии Ямало-Гыданской синеклизы). Особенностью Тарейско-Тетояхской зоны поднятий является ее разворот в северо-восточном направлении.

Для прогноза нефтегазоносности проведен па-леотектонический анализ района Тарейского вала. Изучением этой части Енисей-Хатангского регионального прогиба занимались многие исследователи, из которых необходимо отметить построения следующих авторов: Л.Н. Болдушевской [6], В.А. Балдина [4] и группы ПАО «Газпром нефть» [12]. Наиболее четкая картина палеотектоники представлена в модели Л.Н. Болдушевской с соавторами [6].

Результаты изучения показали, что в глубоком палеозойском Западно-Таймырском прогибе к концу пермского времени был реализован нефтегазогенерационный потенциал черносланцевых формаций и могли сформироваться палеоскопления УВ как в ловушках системы внутренних валов, так и на обширном пологом выступе Тарейского вала.

Позднепермь-раннетриасовый импульс риф-тинга, сопровождаемый трапповым вулканизмом и внедрениями силлов, существенно нарушил эти сформированные УВ-системы. В дополнение средне-позднетриасовая складчатость привела еще и к переформированию палеоскоплений. Предлагаемая палеотектоническая схема дополняет разработки предыдущих исследователей важными на взгляд авторов статьи моментами:

– необходимо учесть события и процессы, происходившие в соседней южной Енисей-Хатангской рифтовой депрессии в пермотриасовое и раннемезозойское время;

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 9. Масштабы генерации и эмиграции УВ для выделенных нефтегазоматеринских толщ Fig. 9. Ranges of HC generation and expulsion for identified oil and gas source sequences

623 63008 11357 56008 18404 68545 26814 39122 76648 52671

200 000

180 000

160 000

140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

Усть-ильинская (R₁u-il)

Хатыспытская (Vht)

Куонамская (€i-z)

Верхний девон (D₃)

Тустахская, нижнекожевниковская (P₁nk+P₁ts) 107165

Юрский горизонт (J)

А — Гыданская НГО и запад Енисей-Хатангской НГО (генерировано УВ:: 590015 млн т, эмигрировало УВ: 413200 млн т, эмиграция/генерация: 70 %), В — восток Енисей-Хатангской НГО и Анабаро-Хатангская НГО (генерировано УВ: 520767 млн т, эмигрировало УВ: 460991 млн т, эмиграция/генерация: 88 %)

-

1 — объем генерации УВ, млн т усл. топлива; 2 — объем эмиграции УВ, млн т усл. топлива

А — Gydan Petroleum Area and Western Yenisei-Khatanga Petroleum Area (hydrocarbon generated: 590015 mln tons, hydrocarbon migrated: 413200 mln tons, emigration/ generation: 70 %), В — Eastern Yenisei-Khatanga Petroleum Area and Anabar-Khatanga Petroleum Area (hydrocarbon generated: 520767 mln tons, hydrocarbon migrated: 460991 mln tons, emigration/ generation: 88 %)

-

1 — amount of HC generation, mln tons of oil equivalent; 2 — amount of HC expulsion, mln tons of oil equivalent

-

– Тарейский вал во время триасового тектогенеза испытывал минимальные деформации и на протяжении почти всей своей истории был самым стабильным положительным тектоническим элементом;

– к южному склону приурочена полоса встречных неокомских клиноформ — мощной (7–8 сик-венсов клиноформ) Сибирской зоны сноса и слабой (1-2 сиквенса) Таймырской зоны [21].

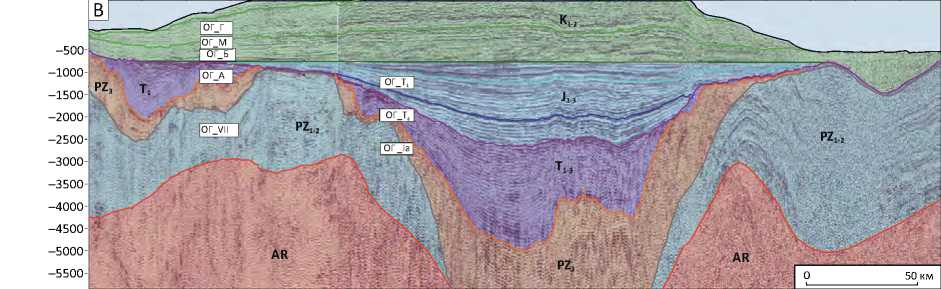

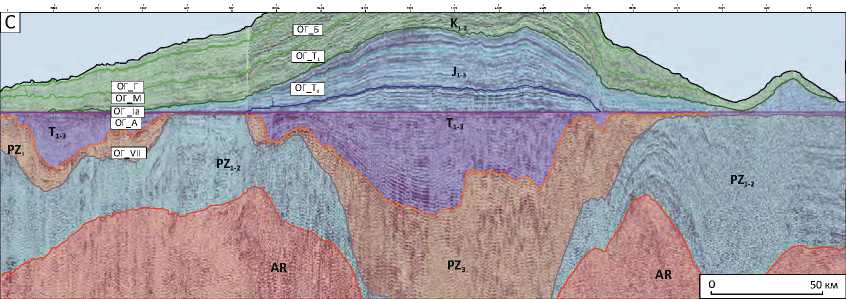

Все эти особенности представлены на сейсмо-геологическом разрезе (рис. 11).

Как уже отмечалось, палеоскопления УВ Таймырской палеозойской мощной (из-за присутствия черносланцевых доманикоидных нефтематеринских пород) нефтегазовой системы были переформированы и частично разрушены. Но значительная доля УВ могла сохраниться, так как при гипергенном разрушении формируются битумные покрышки-экраны. То есть на Тарейском валу под мезозойским чехлом могут быть обнаружены месторождения битумов, а под ними — месторождения высоковязкой и даже легкой нефти.

Тарейский вал в мезозойское время попал под воздействие другой нефтегазовой системы — Ени- сей-Хатангской. В ней по рифтовой модели Ени-сей-Хатангского регионального прогиба трудно ожидать потока УВ от раннепалеозойских нефтегазоматеринских толщ, но мощный (более 5 км) пермотриасовый структурно-формационный комплекс мог генерировать существенный поток газообразных УВ, а терригенный триас (Т2-3) — даже УВ нефтяного ряда. Таким образом, Тарейский вал в настоящее время может содержать УВ Таймырской и новообразованные УВ мезозойской нефтегазовых систем.

На южном склоне Тарейского вала выявлена зона прекращения прослеживания клиноформ Сибирского сноса. Таким образом, Тарейский вал в не-окомское время являлся депоцентром Енисей-Ха-тангского бассейна. Палеогеографические профили показывают, что в течение всего мезозоя Тарейский вал был самым стабильным структурным элементом Енисей-Хатангской нефтегазоносной области (см. рис. 11, 12).

Можно сделать выводы о том, что нарушенный триасовой перестройкой нефтегазоносный потенциал палеозойских палеоскоплений мог частично сохраниться в крупной (протяженность более

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 10. Схема масштабов эмиграции УВ из нефтегазоматеринских толщ яновстанской свиты (запад) и верхней юры (восток)

Fig. 10. Scheme of ranges of HC expulsion from the Yanovstansky Fm source rocks (West) and Upper Jurassic formations (East)

76°

Ах-3

ГО

72°

Ах-

Влд-21

Грм-2

Ах-

Кбл-1

Рбн-1

ЯМАЛЬСК

Блх-2

72°

Нов-2

Някм-1

Дрб

СПс-1

ВКб-2

Влч-1

Бкл-2

Озр-10

Пхс-4

Анм-51

Ярв-2

Ант-1

Ушк-1

68°

68°

180 км

ГЫДАНСКАЯ НГО

Значения, т УВ/м2

Макс. : 0,92

Мин. : 0,001

ЮТг-1

Вст-1

Улх-2

Тнд-1

Джн-2 Рсс-1

№(

1 2 3 4 5

1 — территория исследования; 2 — скважины с геохимическими исследованиями; 3 — границы НГО; 4 — изолинии плотности эмиграции; 5 — вне области расчетов

1 — study area; 2 — wells (geochemistry); 3 — boundaries of Petroleum Area; 4 — contour lines of expulsion density; 5 — outside the area of calculations

450 км при ширине не менее 50 км) самой стабильной геоструктуре — Тарейском валу.

Многие геохимические параметры по палеозойским отложениям в настоящей статье были взяты по восточной части Енисей-Хатангского регионального прогиба и Анабаро-Хатангской седловины, и потому эти аналогии можно было бы продолжить детальным анализом схожей геоструктуры — Оленекским сводом. В статье А.А. Полякова [22] изучена палеотектоническая и геохимическая модели формирования Оленекского битумного месторождения, которые хорошо описывают ситуацию формирования месторождений на борту Лено-Анабарской впадины, причем биомаркеры УВ битумных скоплений оказались связанными с девонскими соленосными отложениями. Отметим, что девонские соли известны и на Таймыре [1].

В Лено-Анабарской впадине мог быть перерыв в конце триаса, но в юрское время вал был уже перекрыт юрскими отложениями. С учетом того, что снос происходил преимущественно с Сибири, в Притаймырской зоне в течение всего мезозоя преобладал глинистый тип осадконакопления, т. е. формировались покрышки. На Тарейском валу под мезозойским чехлом могут быть обнаружены месторождения нефти, скорее всего, высоковязкой и битумов.

Выводы

Палеозойский комплекс исследуемого региона является перспективным для формирования нового кластера нефтегазодобычи.

Тарейско-Тетояхская зона нефтегазонакопле-ния является наиболее перспективной в связи с возможными двумя очагами генерации — Таймырским палеозойским и Енисей-Хатангским пермско-мезозойским.

По результатам проведенных расчетов масштабов генерации и эмиграции УВ было показано, что палеозойские нефтегазоматеринские толщи восточной части Енисей-Хатангской и Анабаро-Хатангской нефтегазоносных областей могли генерировать прак-

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 11. Сейсмогеологические разрезы

Fig. 11. Geoseismic sections

A

Южно-Таймырская моноклиза

LINE

TRACE

СЗ

1 6481

1 6082

Тарейский вал

111111111 5683 5284 4885 4486 4087 3688 3289 2890 2491

н>

–

–1000

–1500

ОГ_VII

K 1-2

1 1692

1 1293

ЮВ

1 96

–2000

–2500

–3000

–3500

–4000

–4500

–5000

–5500

–6000

–6500

–7000

–7500

–8000

B

PZ 1-2

J 1-3

T 1-3

PZ 3

ОГ_M

ОГ _Ia

OГ_А

ОГ_Т 4

ОГ_Б

ОГ_Т 1

LINE СЗ 1 1

TRACE 6481 6082

–500

–1000

–1500

–2000

–2500

–3000

–3500

–4000

–4500

–5000

–5500

–6000

–6500

–7000

–7500

C

50 км

ЮВ

11111111111 4087 3688 3289 2890 2491 2091 1692 1293 894 495 96

1 5683

ОГ _Ia

OГ_А

AR

ОГ_VII

50 км

PZ 3

K 1-2

ОГ_Т 4

T 1-3

ОГ_Б ОГ_Т 1

№^;ii

1 1692

1 1293

1 894

1 495

ЮВ

1 96

СЗ

1 6082

1 5683

1 5284

1 4885

1 4486

ОГ_Б ОГ_Т 1

A — по профилю 2115042, B — выровненный на подошву клиноформного комплекса, C — выровненный по подошве юрских отложений

A — along 2115042 Line, B — flattened to the clinoform sequence Bottom, C — flattened to the Jurassic Bottom

LINE TRACE

–500

–1000

–1500

–2000

–2500

–3000

–3500

–4000

–4500

–5000

–5500

–6000

ОГ_M

ОГ_VII

PZ 1-2

K

J

T 1-3

PZ 3

AR

ОГ_Т 4

ОГ _Ia

OГ_А

50 км

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 12. Сейсмогеологические разрезы

Fig. 12. Geoseismic sections

LINE

TRACE

Ю

С

–500

–1000

–1500

–2000

–2500

–3000

–3500

–4000

–4500

–5000

–5500

–6000

K 1-

J 1

PZ 1

AR

AR

PZ 3

PZ 3

T 1-3

PZ 1-2

A

50 км

Ю

B

–

J 1

–

–

–

–

–

–

–

AR

–

AR

50 км

PZ 3

T 1

PZ 1-2

PZ 1-2

PZ 3

T 1-3

K 1-2

–500

1000 1500-11

–

LINE

TRACE

Ю

–500

–1000

–1500

–2000

–2500

–3000

–3500

–4000

–4500

С

J 1

T 1

AR

50 км

T 1-3

PZ 1-2

PZ 1-2

PZ 3

A — по региональному профилю Диксон – Хантайское, B — выровненный по подошве клиноформного комплекса, C — выровненный по подошве юрских отложений

A — along the Dikson – Khantaiskoe regional survey line, B — flattened to the clinoform sequence Bottom, C — flattened to the Jurassic Bottom тически соизмеримые объемы УВ с мезозойскими нефтегазоматеринскими толщами Гыдана и запада Енисей-Хатангского регионального прогиба. Исходя из единого литолого-формационного строения палеозойского разреза рассматриваемой территории, можно сделать предположение о сопоставимом генерационном потенциале домезозойских толщ и на западном участке.

Прослежены границы распространения Тарей-ского вала в районе прибортовой зоны сочленения Енисей-Хатангского регионального прогиба, Гыдана и Таймыра. Выделены основные черты строения вала, такие как отсутствие (или минимальная мощность) верхнепалеозойского терригенного комплекса и его приуроченность к зоне поднятия фундамента.

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS